书籍资料库

朱玉麒: 教我如何不想“他”

这是近代以来,第一次有中国科学家参加的现代科学考察。

这是积弱的旧中国,签订的一个不可思议的协议,是“翻过来的不平等条约”。

“余此次要发现一古国!”

这是怎样的气魄,现在想起来都心中一热。

这是“人物story”为你讲述的第90个故事,全文共5600字,阅读大概需要8分钟。

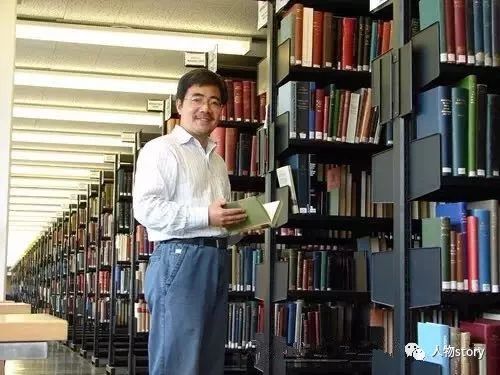

朱玉麒:

教我如何不想“他”

作者 | 杨雪梅

编辑 | 周飞亚

朱玉麒

很显然,这个标题中的“他”是特指一群人,而不是某一个人。当我告诉北京大学中古史研究中心朱玉麒教授,想用这个做标题来叙述90年前的中国西北科学考察团的一些故事时,他竟欣然同意了。

是的,这个“他”有一个共同的名字——中国西北科学考察团。

1927年4月26日,在北京大学国学门研究所,“中国学术团体协会”与瑞典探险家斯文·赫定签署协议,组成“中国学术团体协会西北科学考察团”,将对中国西北地区进行科学考察。

协议规定,考察团的全部经费由外方负责,但全部考察采集品都交由中国学术团体协会保存,瑞方只可得到地质采集品的副本。考察团由瑞方和中方各派一名团长,所有涉及国防事务的一律不许考察……

90年前的中国,风雨如晦。晚清以来,西方不断有所谓“探险家”进入中国,特别是在西北和青藏高原进行探险考察,肆意攫取当地的各种艺术品和文物,就像在自己家挖宝一样,想要的东西几乎是予取予求……因此,这条消息一出,连中国人自己都不敢相信。无怪乎这件事情的积极参与者、写出了《叫我如何不想她》的北大教授刘半农都称其是“翻过来的不平等条约”。

中方团员的组建是相当快速的。袁复礼、黄文弼、丁道衡、詹蕃勋、龚元忠、李宪之、刘衍怀、马叶谦、崔鹤峰。以后的考察中又增加了陈宗器、郝景盛、胡振铎、徐近之、刘慎谔……瑞典方面除了斯文·赫定之外,还有考古学家贝格曼、天文学家安博特、地质学家那林等十人,以及德国汉莎航空公司的气象学家和航空专家等11人。

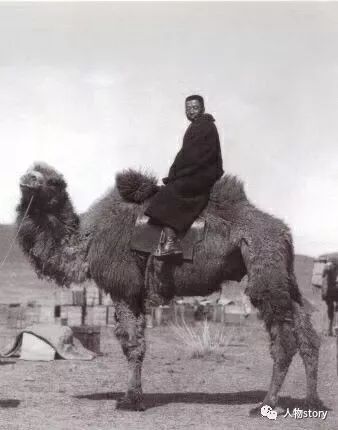

1927年5月9日,西北科学考察团浩浩荡荡地在北京大学国学门研究所集合,直奔西直门火车站,向包头进发。10日,火车到达包头,这里是此次考察的正式起始地。

从那里,西北科学考察团正式开始了它的征程。

这也是近代以来,第一次有中国科学家参加的具有现代科学意义的科学考察。

忘记了什么时候读过黄纪苏先生纪念自己祖父黄文弼的文章,其中讲到一件事,“当时考察团为鼓励团员有所发现而拟实行奖励机制,斯文·赫定对中方团长徐旭生先生说,这事千万别告诉黄(文弼),不然他会发现一个古城的。我祖父听说了,笑道:余此次要发现一古国!”

这是怎样的气魄,现在想起来都心中一热。

中国自己的学者走出书斋,几进新疆,考察前后历时八年,取得的成果在今天看来依然难以超越——白云鄂博铁矿、准噶尔盆地的大批恐龙化石、罗布泊湖泊迁移变迁、东亚寒潮的气象观测、居延汉简、高昌古国考古遗存、小河墓地……林林总总,涉及考古学、地质学、地理学、古生物学、气象学、测绘学等多门学科,很多考察结果研究一直影响至今……

90年后,你叫我们如何不想“他”?

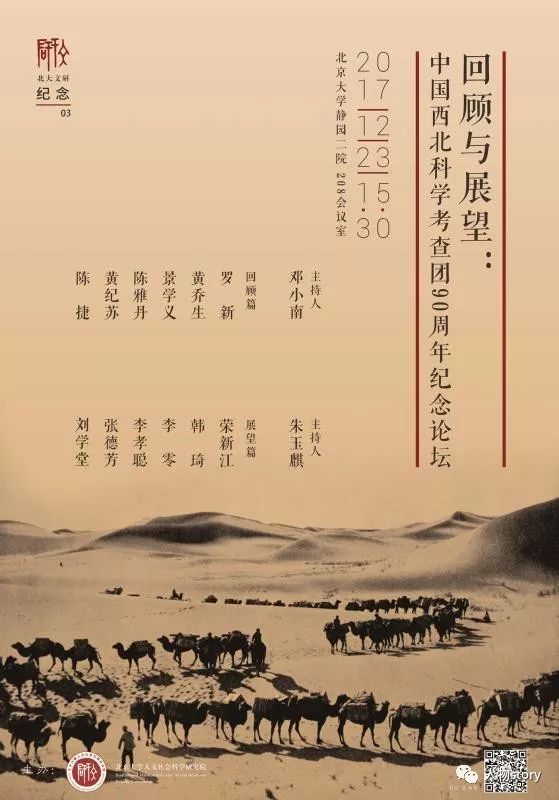

“要讲的人太多了,每一个人的故事都那么长,那么传奇。”朱玉麒在筹备“中国西北科学考察团九十周年高峰论坛”期间,无论白天有多少工作,在深夜接近凌晨的时间会定期更新自己的微信,写一段中方考察团某成员的故事,信笔写来,煞是好看,我们也形成了习惯,每天追着他的节奏看更新。

黄文弼:中国西北考古第一人

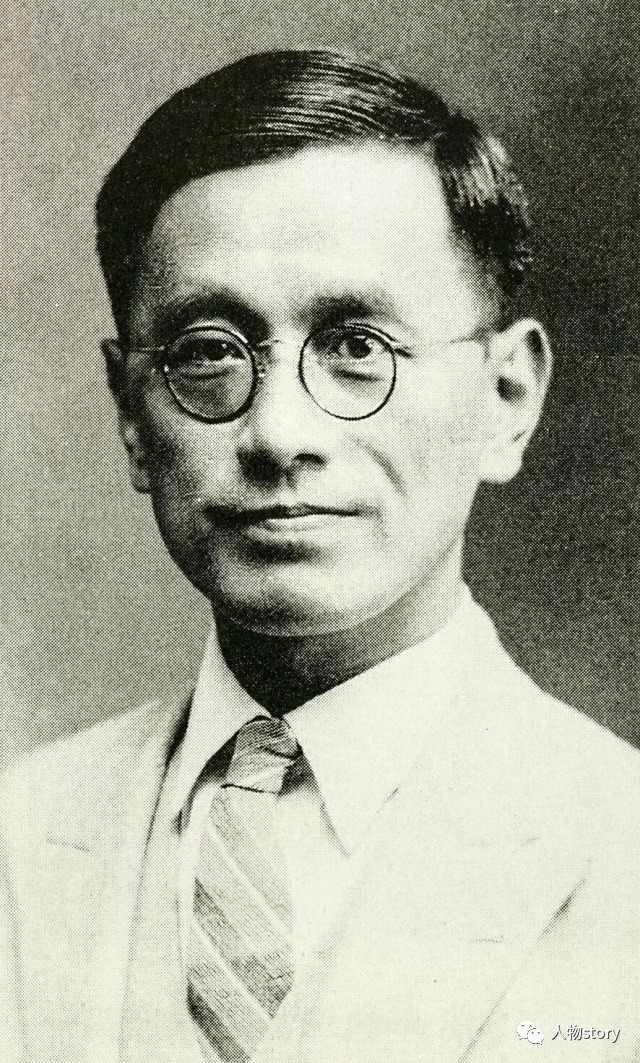

在整个考察团中,黄文弼无疑是朱玉麒最为关注的人。

黄文弼毕业于北京大学哲学系,他随西北科学考察团在新疆几年,做出了非常重要的发现,斯文·赫定称他为“博大的学者”。西北科学考察团结束之后,他又在1943年和1957年两度进入新疆进行考古工作,被称为“中国西北考古第一人”。1949年以后,他进入中国科学院考古研究所工作。

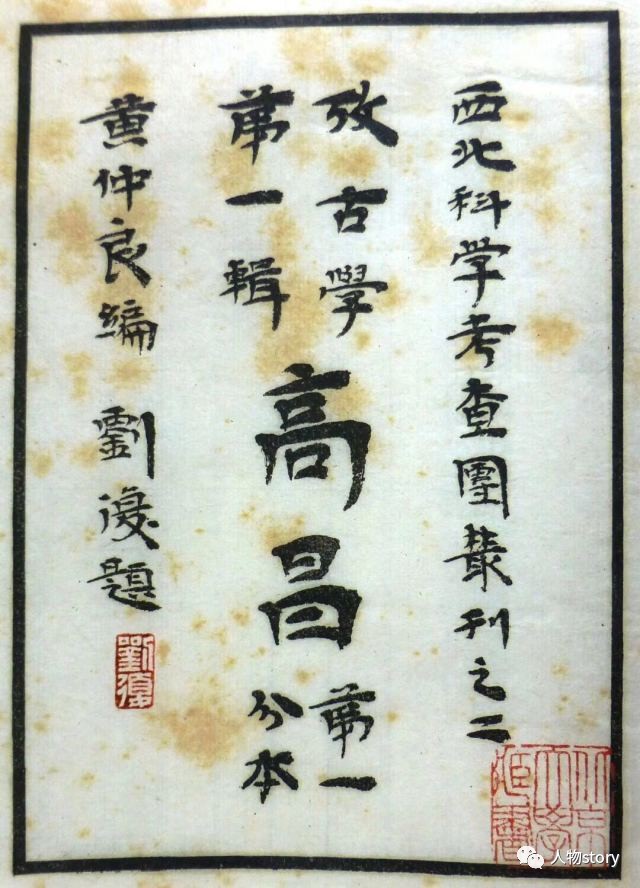

“黄文弼是非常值得研究的。我们在研究过程中就感到,在当下西北考察、探险史的认识上,人们只知道斯坦因、伯希和、斯文·赫定、日本的大谷光瑞考察队等等外国探险家,不知道中国有黄文弼。尤其了不起的是,他在这么艰苦的环境下每天坚持把考察的内容及时记录、写成笔记和日记,而且在抗日和内战的动荡时代没有停止研究,把这些考古收获都整理了出来。他后来的代表作叫《三记两集》,概括了整个新疆地区的考古面貌,三记是《罗布淖尔考古记》《吐鲁番考古记》《塔里木盆地考古记》,两集就是《高昌陶集》《高昌砖集》。

在我们举行的学术研讨会上,西方历史学家、语言学家都认为太值得把黄文弼先生的著作翻译过来。他们遗憾自己不懂汉语,实在没有办法来阅读黄先生的考古报告,但希望了解其中的考古信息——这确实是国际性的呼吁。所以我们准备把这些书翻译成通用的英文。日文的黄文弼著作集,日本学者已经翻译出版了两册。”

2012年,黄文弼生前藏书及考古资料由其家属无偿捐赠并入藏新疆师范大学。新疆师大为此专门成立了黄文弼特藏馆、黄文弼中心,并召开了“黄文弼与中瑞西北科学考察团国际学术研讨会”。

黄文弼先生去世于1966年,那一年朱玉麒才一岁。

“通过读他的书,看别人对他的回忆,我越来越觉得,关于黄文弼及其学术成果的研究,是有关近现代中国知识分子乃至中国国家命运的探讨,也是有关中国当代考古学发展、西北历史地理学研究的学科探讨。”

徐炳昶:由学者转型为卓尔不群的领导者

考察团的中方团长是徐炳昶,也就是后来在考古界鼎鼎大名的徐旭生,因在整个考察过程中出色的组织能力和为考察团所做的贡献,获得以瑞典国王名义颁发的勋章。

中国自古不缺乏卓尔不群的学者,缺乏的往往是既有社会责任感、又有协调能力的远见卓识的战略家。他们不但自身学问渊博,深具学术战略眼光,还不惧辛苦烦劳。徐炳昶先生便是其中的卓越者。

徐炳昶早年留学法国学哲学,毕业于巴黎大学。回国后一年获聘北大哲学系教授。新文化运动中,他创办了《猛进》杂志,与鲁迅等互有投稿。

1927年4月,徐炳昶主动请缨担任团长去西北。他离京后,家里断了收入,夫人带着两个孩子不得不靠自己的哥哥维持生计。

1929年,徐炳昶结束考察回到北京,受聘担任了北京师范大学校长,后因国民政府拖欠办学经费,专赴南京找宋子文请愿要经费未成,愤而辞去校长职务。

据说,当时同去南京请愿的有几大国立大学校长,说好了如果要不到经费,就辞职不干,但最后真正辞职的只有徐公一人,故北平学界称其为“徐炳傻公”。

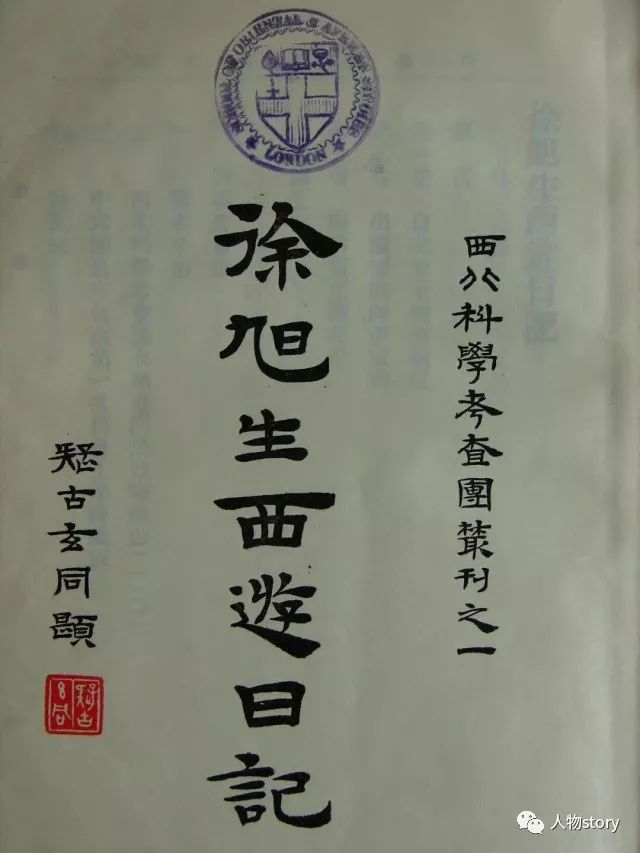

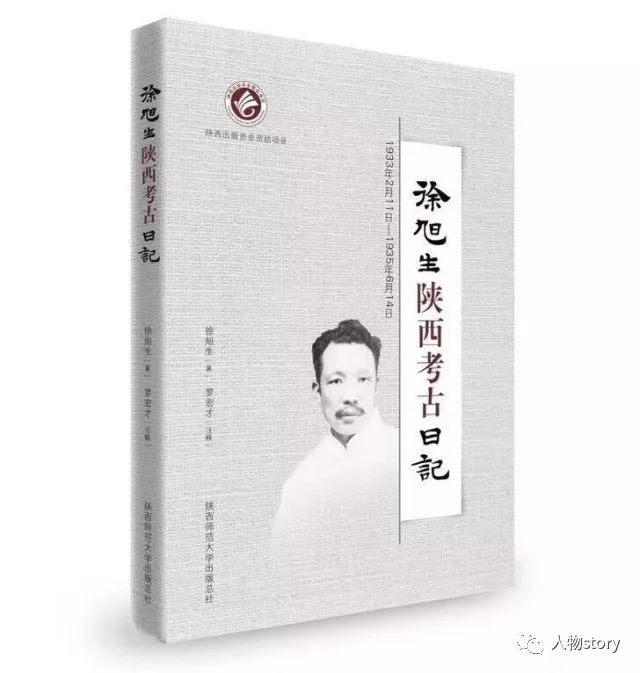

辞职后,徐炳昶到北平研究院史学所工作,任研究员,又任考古组组长。期间受鲁迅之邀,出版记述西北科学考察团的《徐旭生西游日记》。因为这次考察,他的研究兴趣也从哲学转到考古上来,于1933年亲自带人赴陕西考古,亲自组织实施了对宝鸡斗鸡台的三次发掘,被中国考古学界誉为“中国考古学初步发展时期最重要的发掘项目之一”。特别是徐旭生的学生、当时参与发掘的青年考古工作者苏秉琦,后来整理斗鸡台西周墓地考古资料写出《瓦鬲之研究》、《斗鸡台沟东区墓葬》的学术论文,被学界公认是中国考古类型学的奠基之作。

前不久,刚刚与朱玉麒一起在社科院考古所参加《徐旭生陕西考古日记》的新书发布会。

“早在1930年徐旭生就出版了《徐旭生西游日记》。他在陕西的考古日记,生前无暇整理,现在才得以出版,让我们看到了西北之行结束后徐炳昶先生向着中国考古事业的华丽转身,看到了他从西北考察到陕西考古中一贯的领袖作用,这些都奠定了后来他在新中国考古事业中的开创之功。”

1949年后,徐旭生任中国科学院考古研究所研究员,1964年当选第三届全国人大代表。期间,徐旭生主持了在河南偃师发掘夏文化遗址的考古工作。

徐炳昶先生去世的那年,朱玉麒十一岁。

袁复礼:有他这一件发现,就不虚此行了

徐炳昶先生之后的中方代理团长是袁复礼。

袁复礼早年留学美国,获哥伦比亚大学硕士学位。回国后献身于地质调查与教学,是中国地质学会的创始会员。在西北科学考察团里,他连续五年进行考察,取得的成就巨大,从1929—1932年他一直担任中方代理团长,对考察团的工作做出了特殊的贡献。

袁复礼踏上西北考察征程的时候,是北大和清华双聘的地质学教授。在考察团中,他是在西北连续考察时间最长的一位。1927年出发的时候,夫人已经怀孕,等回到家后,孩子已经快五岁了。归来的1932年,北京变成了北平。

据说,袁先生带着两个相差5、6岁的孩子出门,总有那喜欢八卦的熟人拦住去路,有意要在孩子面前囧一下当爹的:“这两个孩子差那么多?”袁先生讪讪一笑:“去了新疆五年,所以他们就多隔了几岁。”

“袁复礼在新疆发现恐龙化石在亚洲是第一次,从而推翻了过去的地质学家认为天山东部不可能有二叠纪三叠纪动物化石的观点。一位瑞典地质学家说,即使此次考察只得此一件发现,也属不虚此行了。”

朱玉麒说,因此,斯文·赫定后来专门为袁先生请来了瑞典皇家科学院颁发的“北极星奖章”。

袁先生享年94岁,他的家族有长寿基因。袁复礼先生去世的那年,朱玉麒22岁,已经在新疆工作了。

陈宗器:走向有水的罗布泊

另一位和袁复礼一起获得 “北极星奖章”的是陈宗器。

新疆考察七年里,全团有八名科学家先后十几次从不同方向进入罗布泊地区。陈宗器、霍涅尔和那林对湖区进行测量,完成了该地区的第一幅实测地图,其精确程度据《空间遥感图像分析应用》一文记载,“美国陆地卫星一号测得,图像上第五阶段湖岸所包围的罗布泊形状大小与陈宗器等人测绘完全一致。”安伯特和陈宗器所进行的天文测量,为这一地区提供了精确的经纬度和高度数据,他们还进行了各种振子试验,测定重力、地磁、地壳变形观测及气象观测。

新疆探险时代,罗布泊是谜中之谜。陈宗器的两次考察,都幸运地进入了罗布泊,而且是从东西两个不同的方向,做了细致的测量。1934年,斯文·赫定与陈宗器乘独木舟沿孔雀河进入罗布泊,赫定亲眼目睹了湖水如他所预言的那样,回到了楼兰附近。之后,赫定发表了长篇科学考察报告《罗布泊探秘》及游记《漂泊的湖》。1935年,陈宗器在斯德哥尔摩发表了论文《交替湖》(Ahernating Lakes),对一个多世纪以来罗布泊的位置之争和是否游移湖的观点,以实地考察的有力证据,提出了交替湖的观点。

作为考察团第二批成员的陈宗器,是在西北考察、工作时间最长的中方团员。考察结束之后,他赴德国留学,在柏林大学攻读地磁学和地球物理学。1947年中国地球物理学会成立时即任秘书长,是中国地球物理学会的主要发起人。陈宗器还任国际地球物理年会中国委员会委员兼秘书长(主席是竺可桢)。他在西北科学考察中成绩卓著,获得了中外科学界的一致认可。可惜,他1960年以62岁的年龄谢世。

陈宗器给新疆归来后出生的一对儿女,起名斯文、雅丹。斯文当然是纪念赫定,雅丹则是他在罗布泊地区终日相对的一种壮丽的风蚀地貌。斯文和雅丹后来在陈宗器诞辰110周年为他编辑的纪念性文集,以《摘下绽放的北极星》为名。雅丹还以实地踏勘的经历,为他的父亲写了一本传记《走向有水的罗布泊》。

刘半农:坐镇后方的常务理事

西北科学考察团西行的征途上,没有刘半农。但是万里征程的后方,是他这个常务理事在忙碌。

“当年与斯文·赫定的谈判,刘半农是著名的‘大炮’,最后签订的十九条协议,就是由刘半农起草。没有人比刘半农更知道争夺西北主权的意义,无论是领土还是学术。

斯文·赫定在他的游记里回忆这一段在北京的日子,最在意的是徐旭生和刘半农这两位留法归来的学者的意见。最后,这两位一个做了中方团长与他共赴西北取经,一个成了常务理事在北京坐镇筹划,而且都成为他终生怀念的中国人——赫定在《亚洲腹地探险八年》中,专门画下了刘半农的半边脸面儿。”

朱玉麒说,刘半农作为常务理事,毫不含糊,打报告要经费、打电报做协调,不知干了多少看不见的运作。“要说看得见,那就是在兵荒马乱的中国,考察团竟然就顺利地运作下来,而且不断申请延长期限,足见理事会在后方付出了多少努力,才保证了前方的安定。”

考察团的成果出来,他写的题签最多。

不仅如此,斯文·赫定70寿辰,国际地理学会组织纪念论文集,刘半农作为中国学者的代表参与其中。于是他去了绥远调查,要写一篇绥远方言的论文为赫定祝寿。然而,这一去,患上了回归热,一种听都没有听说过的热病。

“1934年7月14日,43岁的刘半农溘然离世。那时候我的父亲才9岁,刚刚读完了《诗经》。并不知道刘半农是谁。”朱玉麒说。

很多人读过鲁迅的《忆刘半农君》。“半农确是浅。但他的浅,却如一条清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。”

由于斯文·赫定与刘半农建立了非常深厚的友谊,据说还衍生出赫定与刘半农相商,拟提名鲁迅为“诺贝尔文学奖”候选人的故事。刘半农是鲁迅的老朋友,认为这建议不错,便托鲁迅的弟子台静农写信探询鲁迅的意见。鲁迅当然是婉拒了。

人物s

t

o

r

y的话:

对朱玉麒印象最深的一句话是:如果你曾经关心过一个人,那就会对他所有的东西感兴趣。

他对于西北科学考察团的每个人的感情正是如此,恨不得穷尽所有的资料,去打听所有的故事,找到每个人的后代,把他们的故事传播得更广。

参加会议的每一个人都得到了一个由当年西北科学考察团的老照片组成的2018年挂历。这意味着在2018的每一个月,都可以根据当月照片在地图上找一找当年拍摄的地方,说不定,也找一找他们的日记来读。

其实当年的西北考察结束后,成立了四个文献资料整理小组,甲组由马衡、刘半农负责整理汉简,乙组由黄文弼负责整理考古资料,地点均在北京大学。丙组由袁复礼负整理地质资料,地点在清华大学地学系,丁组由丁道衡负责整理地质资料,地点在北京大学地质系。也就是说,西北考察团的故事后来一直以科学研究的方式延续着。

在看黄文弼特藏馆的资料时,有一处介绍让我特别开心,特藏馆以黄文弼先生西北史地的文献为核心附设了“丝绸之路文献馆”,准备汇集与西域研究的文献资料,使之成为在西域本土与世界相呼应的资料中心,向海内外研究者开放,为“一带一路”提供学术资源。这项倡议得到了很多学者的响应,已经有荣新江、孟宪实、罗新等多位将他们的藏书源源不断地寄送过来,有的都是成套的文献。可惜我手里的书应该都是他们已经有的,否则也捐献过去。

还有一件事印象也很深,那就是从中国学术团体与赫定开始谈判,到考察的整个过程,中国新闻媒体都给予了关注和报道,像《大公报》、《申报》等,这也是前所未有的开先河之举。比如为了纪念此次西北科学考察,中国政府在1932年曾发行纪念邮票一套共四枚,这是中国邮政史上第一次为科学界的考察活动发行纪念邮票。《大公报》专门发了社评,称“该考察团工作纵从此作一结束,而其功绩之其于国民及于文化者则日益彰,其为国民教训之力量亦将日益显。何则?中国之最大需要,为自然科学。而最少者,为献身的科学家,而西北考察团,则已示其最新这模范……聪智之士,喜自然科学与工业技术者较少,至于献身奋斗,视科学为生命者,尤少。发行纪念邮票,意在引起国民对于学术探查之趣味。”

对于这个年代久远的社评,深表赞同,这也是直到今天,我们依然觉得应该大张旗鼓纪念他们的意义。