专家观点

陈灿平:“黑石号”沉船出土铜镜初探

历史考古青年论集(第二辑)专辑

《芳林新叶——历史考古青年论集(第二辑)》(陈晓露主编,上海:上海古籍出版社,2019年9月出版)为2017年11月于中国人民大学召开的“历史时期考古青年论坛(第二届)”的成果之一,共收录了21篇历史时期考古领域青年学者的研究论文,具有一定学术价值和意义。本公众号特用专辑的形式将其中的文章逐一推送,以飨学界。如需进一步了解和引用,请核对原书。

“黑石号”沉船出水铜镜初探[1]

陈灿平

河北师范大学历史文化学院考古学系

1998年,印尼苏门答腊岛东南方勿里洞岛(Belitung Island)西岸Batu Hitam(印尼语:黑岩石)附近海底发现了一艘古代沉船,被命名为黑石号(Batu Hitam)。据研究,这是一艘从唐代中国返航的阿拉伯商船[2],回航途中不幸在此海域沉没。依据对出水器物的年代学研究,其沉没的年代为九世纪上半叶(不早于826年)。[3]“黑石号”沉船出水的器物以瓷器为大宗,数以万计,铜镜数量不多,但这批带有贸易性质[4]且共时性极强的铜镜对唐代铜镜研究具有特殊的意义。本文依据目前发表的材料,将这批铜镜与九世纪上半叶唐墓出土铜镜进行比较,初步分析两者的异同及其对唐镜研究的启示。

一、出水铜镜的类型及其流行年代

“黑石号”沉船出水唐式镜共计29面(见表一)[5]。就外形而言,有圆形镜16面,花式镜(包括菱形和葵形)7面,方形镜2面,弧方或委方形镜4面。从镜背主题纹饰论,则有葡萄纹镜6面、花鸟纹镜(主要为雀绕花枝镜)5面、花卉纹镜4面、素面镜7面、人物故事纹镜2面、瑞兽花草纹镜2面、汉式镜1面、八卦纹镜1面和瑞兽铭带镜1面。以流行时代论,这些铜镜大致可以分为开元、天宝之际以前和以后两组。

(一)第一组 开元、天宝之际以前流行的镜类

1.圆形瑞兽铭带镜

一面,内区为四只瑞兽,间以植物纹,外区为“玉匣”铭带,径15厘米(图一,1)。这是隋代初唐时期常见的镜类之一。西安郊区初唐墓M577曾出土一面,其外形、布局和纹饰内容与此镜十分相似,“仙山”铭,径18.8厘米;初唐墓M551出土一面圆形团花“玉匣”铭镜[6]。初唐以后,这种具有汉魏镜风格的瑞兽铭带镜已不再流行,但并没有绝迹,中晚唐墓也偶有发现。广东英德浛洸镇中唐墓M37出土一面圆形瑞兽“团团”铭镜[7]。偃师杏园会昌三年(843年)李郁夫妇墓(M1921)出土一面圆形瑞兽“照心”铭镜(图一,2)[8]。

2.圆形葡萄纹镜

六面,仅发表两面,形制、纹饰基本相同,径10.5-12.5厘米(图一,3)。众所周知,唐代的葡萄纹镜主要见于七世纪后半叶至八世纪初的墓葬中,这已被反复证实,这里不再赘述。之后虽很少发现,但从未绝迹。河北邢台邢钢东生活区唐墓M19出土一面,径13.9厘米,伴出有“盈”字款白瓷和“乾元重宝”[9]。偃师杏园大中元年(847年)穆悰墓(M1025)出土一面,径9.4厘米(图一,4)[10]。甘肃平凉大中五年(851年)左右刘自政夫妇墓出土一面,径13.8厘米[11]。

3.圆形分区素面镜

两面,仅发表一面,分内、外区,经抛光,径10.5厘米(图一,5)。素面镜是整个隋唐时期都存在的一种镜类,在各个主要时期都占一定的比例,但中晚唐时期有增多的趋势。虽然没有纹饰,但演变的轨迹比较清楚,主要体现在外形和镜背的空间布局上。约750年以前主要流行圆形,分区布局或花式,不分区布局。纪年材料可如偃师杏园长安元年(701年)宋㧑墓M1004:3(圆形,径11.7厘米)[12];神龙二年(706年)宋祯墓M1008:3(圆形,径9.8厘米)[13];景龙三年(709)李嗣本墓M1928:2(菱式,径9.6厘米)[14]。约750年以后的素面镜外形多样,有圆形、方形、弧方形或委方形,镜背一般不分区,甚至无镜缘,多数经抛光处理,有的表面粗糙,原先可能施有特殊工艺。偃师杏园元和九年(814)郑绍方墓M2544出土两面,其中一面窄缘隆起,通体抛光,径19.5厘米,另一面镜背平整无缘,制作不甚精细,径9.2厘米[15](图一,6)。

4.花式雀绕花枝镜

五面,外形有菱、葵两种,各自数量不详。发表的有两面,一面葵式的雀绕花枝镜十分常见,径12厘米(图一,7)。唐代的葵式镜大约出现于七世纪末至八世纪初。目前所见较早的纪年材料有开元十年(722年)年号镜[16]和同年偃师杏园唐墓卢氏墓M1137:35[17]。葵式的雀绕花枝镜及与之相似的鸾兽花枝镜多见于八世纪中叶,如偃师杏园天宝九载(750年)郑琇墓M2731:24[18]。唐代的花鸟镜有代表性的主要是雀绕花枝镜、鸾兽花枝镜和对鸟镜三种,外形流行采用花式设计,菱形出现较早,葵形稍晚。这类铜镜流行于八世纪初至八世纪中叶。九世纪的唐墓中偶有发现,比如河北临城咸通十一年(870年)赵天水夫妇墓曾出土一面菱形雀绕花枝镜,径20厘米[19](图一,8)。另一面为菱式雀绕花枝镜,经海水浸泡腐蚀,纹饰不清,一周较宽的弧面凸棱将镜背分为内、外两区,内各饰蔓枝,间有禽鸟,径9.5厘米(图一,9)。与之几乎相同的一面铜镜见于偃师杏园中唐墓M9104,径9.3厘米(图一,10)[20]。该镜本身保存较好,无大的锈蚀面,但纹饰略显模糊,同出有陶器座、陶俑和铜钱。这类铜镜大约出现于开元年间,与之十分相似的一面出自甘肃庆城开元十八年(730年)穆泰墓[21]。唐代雀绕花枝镜的外形有圆形,也有花式的菱、葵形,其中圆形的一般镜背分内、外两区,花式的一般不分区。作分区的花式雀绕花枝镜较常见的即是“黑石号”沉船和偃师杏园M9104出土的这一类。此类镜发现较多,流通甚广,在俄罗斯阿尔泰地区的中世纪墓葬中也有发现[22]。

图一 “黑石号”沉船出土铜镜与9世纪上半叶唐墓出土铜镜对比(一)

1、3、5、7、9. “黑石号”沉船出水(见Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds. p. 262, fig. 288,284,281,282,287) 2. 河南偃师杏园会昌三年(843年)李郁夫妇墓出土 4. 河南偃师杏园大中元年(847年)穆悰墓出土 6. 河南偃师杏园元和九年(814年)郑绍方墓出土 8. 河北临城咸通十一年(870年)赵天水夫妇墓出土 10. 河南偃师杏园中唐墓M9104出土

(二)第二组:开元、天宝之际以后流行的镜类

1、圆形花卉纹镜

四面。因报导中没有提供图像资料,具体纹饰不得而知。隋唐时期纯粹以花卉为装饰主题的铜镜主要有团莲镜[23]和折枝花镜,另有一些类似用印花、刻花、剔地和刻划等工艺制模作范而成的花卉纹镜。从沉船的年代看,“黑石号”沉船上发现的花卉纹镜可能是团莲镜或折枝花纹镜。这两类铜镜的流行时间比较清楚。纪年材料中,前者最早见于辽宁朝阳天宝三载(744年)韩贞夫妇墓[24];后者最早见于河南平顶山苗候天宝十三载(754年)刘府君夫妇墓[25]。两类铜镜出现和流行的时间大体相同,大概创制于玄宗开元年间,流行于八世纪后半叶至九世纪上半叶。

2.方形素面镜

四面,弧方形或委方形,无具体文字描述和图像资料,可能是八世纪中叶及以后流行的素面镜。方形是战国以来铜镜的传统外形之一。但弧方或委方外形的设计始于八世纪中叶,纪年材料可如湖南益阳县赫山庙宝应二年(763年)墓(委方,卐字纹)[26];四川成都南郊贞元二年(786年)爨公墓(委方,素面)[27]。山西长治北郊永昌元年(689年)崔拏夫妇墓曾出土一面弧方形的双鹰猎狐纹镜[28]。但该墓并非一次下葬而成,至少安葬了9人,应有几组年代不同的随葬品。这面铜镜应该是中晚唐时置入的。报导者推测这4面铜镜原先可能是金背、银背、金银平脱、螺钿等特种工艺镜。唐代特种工艺镜的时代比较明确,除金背、银背镜之外,其他大约出现于八世纪中叶,之后较为流行。如果这4面铜镜原先确属特种工艺镜,它们就有可能跟偃师杏园韦河墓(M2003)出土一面的委方形银平脱镜[29]类似。总之,不论是纯为弧方形或委方形的素面镜,还是再施有特种工艺,“黑石号”沉船出水的这4面铜镜都应该是八世纪中叶至九世纪中叶流行的镜类。

3.方形瑞兽花草纹镜

两面,方形、弧方形或委方形,发表一面,为方形,半球形钮,圆形钮座,钮座外一周边框,似由联珠纹构成。边框四边外各有一奔兽,四隅各饰一花状物,其外再环绕一周联珠纹,边长11厘米(图二,1)。纹饰方面与之相近的可如偃师杏园咸通十年(869年)李梲墓M4537:13[30](图二,2)。这是中晚唐时期流行的一类小型瑞兽镜,其主体纹饰相当于“截取”了隋代初唐时期瑞兽镜的内区部分。

4.花式人物故事镜

两面,发表一面,葵形,具体则为圆缺葵形,是众所周知的“真子飞霜”镜,径19厘米(图二,3)。这类铜镜的时代较明确,为中晚唐。墓葬出土材料方面,无“真子飞霜”铭的此类镜目前见于偃师杏园至德元年(756年)前后窦承家夫妇墓(葵形)[31];河南新郑薛店镇中晚唐墓(葵形)[32];河北邯郸城区中晚唐墓M402(圆形)[33]和广州曲江县马坝镇中晚唐墓(葵形)[34]。有“真子飞霜”铭的此类镜目前属墓葬出土,又有相应墓葬资料的不多。安徽青阳县唐墓曾出土一面(葵形,径24厘米)[35];湖南常德唐墓曾出土一面(葵形,径21.4厘米,另有一周“凤凰双镜南金装”铭带)[36]。“真子飞霜”镜属人物故事镜的一种,元和四年(809年)河南三门峡印染厂唐墓出土一件葵形山水人物故事镜[37](图二,4)。

5.圆形八卦四神纹镜(江心镜)

一面,圆形,伏龟钮,钮外四方列四神,其外依次为八卦纹和铭文带,铭云:“扬子江心百炼造成唐乾元元年(758年)戊戌十一月廿九日于杨州”,径21厘米(图二,5)。该镜被认为是沉船出水铜镜中最不寻常的一面,因为它不仅是其中唯一一面有道教旨趣的铜镜,而且还自铭其产地和铸造时间,为探讨这艘商船承载货物的来源地(港口)提供了重要线索。笔者认为,这或是一面仿道教镜,重要的指征不仅在于四神、八卦纹,还在于铭文的布列特点及字数。这圈铭文位于八卦纹之外,分布匀称,又恰好为24字,基本符合《上清含象剑鉴图》中第二种镜式的特征,即钮外依次为四神、八卦、十二生肖和24秘字[38]。该镜省略了十二生肖,并用汉字拼凑出一则24字铭文替代了24秘字。这则铭文所反映的信息应该是真实的,而非任意编造假托,原因有二:其一,扬州“江心镜”之名兴起于唐玄宗天宝年间,所以乾元元年铸此镜时间合理[39];其二,依据文献记载和铜镜实物,最著名的江心镜标榜铸于五月五日午时。如非实际时间,“十一月廿九日”作“五月五日午时”即可。《上清含象剑鉴图》第二种镜式的年代问题目前不是十分明确。隋或初唐王度《古镜记》中即有记载[40],但目前出土此类镜的墓葬均属中晚唐。西安东方机械厂中晚唐墓有方形,且完整的此类镜出土[41];偃师杏园未被盗扰的会昌五年(845年)李廿五女墓则出土有圆形镜的残片(图二,6)。“黑石号”沉船出水的这面铜镜因受海水浸泡,纹饰不是十分清楚,该镜是直接传世而来,还是后世仿造无法明确。

6.圆形汉式四乳四神纹镜

一面,半球形钮,桃形瓣四叶纹钮座,钮座与外区之间界以一周凸面纹和一周栉齿纹,外区四乳间饰四神纹,径13厘米(图二,7)。笔者曾经指出,隋唐墓葬出土的旧式镜实际上可以分为时代较鲜明的前后两组:前一组见于隋代初唐墓葬,镜类较杂,多数应该由南北朝沿用而来;后一组见于中晚唐墓葬,与前一组存在约100年左右的年代缺环,其镜类相比前一组显单一,常见博局镜、七乳鸟兽纹镜(七子镜)和四夔纹镜等,有的有明显的仿制痕迹,如葵式博局镜、四夔纹镜,该组镜应以仿制镜为主[42]。该镜为汉镜直接传世的可能性不大,当属中晚唐时期的旧式镜范畴。826年前后的发现有:河南偃师长庆三年(823年)薛丹夫妇墓(图二,8)和内蒙古乌审旗郭梁元和癸巳岁(813年)麻君墓(M5),分别为四叶连弧纹镜和铭文镜(附表)。“黑石号”沉船出水铜镜可能的来源地扬州的中晚唐墓也有旧式镜的发现。仪征南洋尚城晚唐墓曾出土一面圆形昭明镜[43]。仪征胥浦中晚唐墓(M9)出土过一面圆形博局镜[44]。

图二 “黑石号”沉船出土铜镜与9世纪上半叶唐墓出土铜镜对比(二)

1、3、5、7. “黑石号”沉船出水(见Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds. p. 262, fig. 286,283; p. 37. fig. 26, 27) 2. 河南偃师杏园咸通十年(869年)李棁墓出土 4. 河南三门峡印染厂元和四年(809年)墓出土 6. 河南偃师杏园会昌五年(845年)李廿五女墓出土 8. 河南偃师长庆三年(823年)薛丹夫妇墓出土

二、与唐墓出土铜镜的一致性及启示

根据以往对隋唐铜镜的分期研究,约8世纪末9世纪初至唐亡构成唐镜发展演变的一个重要时期[45]。这一时期流行的铜镜外形主要是圆形和委方、弧方等方形,流行的具体纹饰类型大致有两类,其一是有宗教旨趣的纹饰,如八卦镜和万字镜等;其二是颇显工艺粗放的纹饰,如蝶花镜、花叶纹镜、波浪纹镜等。这一宏观的结论对我们认识“黑石号”沉船出水铜镜已具指导意义,但不够具体。据笔者初步统计,目前明确属于9世纪上半叶,并出土有铜镜的墓葬共有32座,出土铜镜38面(附表),以外形划分圆形镜21面,委方、弧方或方形镜9面,葵形镜4面,不明确4面。很显然,这一时期流行圆形和各式方形镜,花式镜已很少出现。以纹饰划分:素面镜14面、特种工艺镜4面(纹饰不再单独统计)、团莲或折枝花镜4面、对鸟镜(对称式)2面、双鸟镜(环绕式)2面、旧式镜3面、人物故事镜1面、卐字镜1面、道教镜1面、瑞兽铭带镜1面、葡萄镜1面、花卉纹镜1面、刻划纹镜1面、不明确2面。整体而言,两者在外形和纹饰方面存在较多的一致性。沉船出水铜镜中,圆形镜和方形镜所占的比例最高,符合9世纪上半叶唐墓出土铜镜外形的基本特征。出水铜镜纹饰的多样性也与这一时期纪年墓出土铜镜相符。仔细比较后会发现,沉船中绝大多数铜镜在826年前后的纪年墓中都可以找到与之相同或相近者(图一、图二)。

在考古学意义上,“黑石号”沉船出水的器物具有极强的共时性。该船承载的货物主要是瓷器,所包含的种类、数量与历年来扬州地区考古发现的陶瓷器有极大的一致性,再加上扬州本是唐代铜镜的重要产地,出水的江心镜又直接指向扬州。因此,“黑石号”商船上的货物主要应获自扬州,该船应由扬州出港[46]。隋唐时期,扬州铸镜长期得到了官方的认可,也在民间获得了普遍的赞誉,其兴盛和繁荣的时间恰好是在8世纪下半叶和9世纪上半叶[47]。这29面铜镜虽然数量不多,但是外形和纹饰多样,至少具备5种外形,8种纹饰大类,每种各有数面,有的几乎相同。这似乎是先广为“博采”,再特别“遴选”的结果,这批铜镜来自扬州地区或即为扬州所产的可能性自然极大。所以,它们或许可以作为9世纪上半叶扬州地区,甚至扬州市场可见铜镜的一个缩影,反映出这一时期市面流通铜镜的一些细节。这是以往依据墓葬出土材料的铜镜研究很难捕捉到的重要信息。

通过以上比较,这种一致性给了我们两点启示:其一,以往研究中基于墓葬出土铜镜类型的统计确实能在较大程度上反映出铜镜实际流行的情况。这也提醒我们,在将来的考古工作中似乎有必要去注意出土铜镜的新旧问题,即尽量展示出使用痕迹方面的信息,诸如钮穿、边缘和纹饰的磨损(拭)情况等。铜镜固然是相对耐用的器物,“嫁时明镜老犹在”[48]的现象也必然存在,但因此而得出墓葬中的铜镜都是“曾被使用过的”结论,只是出于一般逻辑的惯性思维。至少依据目前的资料报导方式及所展示的有限信息,我们仍无法完全否定这样一种假设:即很多随葬到墓中的铜镜实际上是出于丧葬的需要而新购置的,它们跟俑类明器一样能较准确地反映出时代的风尚。其二,从9世纪上半叶开始,唐代铜镜从“重装饰”向“重实用”转变的趋势比较明显,主要表现在素面镜的流行和简易工艺镜[49]的出现上。必须要指出的是,中晚唐时期使用的镜类实际上颇为丰富,但除了素面镜和简易工艺镜外,其余镜类虽多但显得零散。这自然与目前明确属于这一时期的墓葬数量相比唐代前期少有关,但笔者认为这种现象的出现也可能有其他原因。八世纪中叶及稍后,唐代铜镜设计已经到达巅峰,几乎完成了全部的设计创新,之后很少再有能引领时尚的新工艺或新设计出现。中晚唐时期,这种分散、多点、颇为随意的镜类设计选择并非是“复古”使然,而是当时铜镜设计乏力的体现。因此,这一时期墓葬中有少量早期镜类的发现应该不足为奇。

三、与唐墓出土铜镜的矛盾性及启示

“黑石号”沉船出水铜镜与墓葬出土铜镜的矛盾性是我们应该关注的另一个重要问题。如前所述,若将这29面铜镜放入基于墓葬出土铜镜梳理出来的隋唐铜镜流行时代的谱系中,其中属流行于750年左右之前和之后的铜镜约各占50%。我们不禁会有这样的疑问:为什么会有如此多“过时”的铜镜,如瑞兽铭带镜、葡萄镜、花式花鸟镜出现在一艘外国商船上?从前面的比较中,我们知道这些镜类在九世纪以来年代明确的墓葬中并非没有,但确属少见。这一时期不流行随葬这些镜类是被墓葬资料反复证明的事实。如果我们扩大年代范围,对所有出镜的中晚唐墓(包括无纪年墓)一并统计,结论也是如此。从逻辑上分析,在重实用、轻装饰的消费导向之外,铜镜的生产者没有必要,也不太可能花费大的工本去大量铸造那些既已过时,又显繁缛的铜镜。这一疑问的合理性还在于,这种现象同样存在于2003~2005年在印尼爪哇北岸井里汶外海发现的“井里汶”沉船出水铜镜中,其年代约当10世纪上半叶[50]。这艘沉船出水的铜镜同样包含了一定数量的葡萄镜、双鸾衔绶镜(对鸟镜)等明显早于沉船年代的镜类。那么,应该如何来解释这种矛盾性?

“黑石号”沉船铜镜的报导者在分析这些早期铜镜时提出了独到的见解,认为:不是所有的旧镜(older mirrors)都会终结于墓葬之中,其中很多会进入二手市场,因为样式古老使得它们缺乏吸引力,故而价格低廉;外国商人是它们最为理想的买家,因为他们只需将“唐朝”的商品销往“海外”牟利,唐人的喜好和风尚对他们来说是无关紧要的[51]。齐东方先生认为,扬州作为民间用镜的集散地,市场上应该会出售“旧镜”和“古镜”[52]。另外,在讨论井里汶沉船所载中国铜镜的来源时,齐先生则提出两种可能,其一,五代时期仍然生产中晚唐的镜类;其二,这些属于过时不再制作的铜镜,由于较为精良,还在市面上流通[53]。如果我们将这两批铜镜放在一起考虑的话,晚唐、五代时期还在生产唐镜中曾经的“经典”类型应该是合理的解释。因为这两批相距约100年的“过时”铜镜不太可能都是市面上流通的“传世镜”,又如此巧合地存在镜类上的相似性。

五代十国时期(包括同时期的契丹或辽国),唐式镜屡见不鲜。山西大同西北郊桀燕“故河东道横野军副使”贾府君墓(911—913年)出土葵形对鸟镜和菱形雀绕花枝镜各一[54]。陕西宝鸡后唐同光三年(925年)秦王李茂贞墓出土有葵形对鸟镜残片[55]。辽境的发现尤多,纪年墓葬中,内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗辽太宗会同五年(942年)耶律羽之墓有圆形盘龙纹镜、圆形瑞兽“练形”铭镜各一[56];辽穆宗应历九年(959年)驸马赠卫国王萧沙姑夫妇墓出土有菱形鸾兽花枝镜和团莲镜各一[57]。内蒙古多伦县小王力沟辽圣宗统和十一年(993年)墓(M2)出土菱形雀绕花枝镜和圆形雀绕花枝镜各一[58]。辽代早期墓出土的唐式镜还有辽宁法库叶茂台辽墓的圆形瑞兽葡萄镜[59]、辽宁锦州张扛村辽墓M1的圆形瑞兽“光流”铭镜[60]。这一时期,南方地区唐式镜的发现主要见于浙江杭州雷峰塔塔基地宫等吴越国重要佛寺的塔宫,以及吴越国王室成员的墓葬中。雷峰塔塔基地宫出土铜镜10面,较为明确的唐式镜有圆形瑞兽“光流”铭镜、圆形瑞兽葡萄镜、葵形对鸟镜[61]。浙江东阳中兴寺塔(北宋建隆三年,962年建成)出土的18面铜镜中,唐式镜有葵形五岳山水镜1、圆形瑞兽葡萄镜2等约四面[62]。此外,浙江杭州临安钱宽夫人水邱氏墓(临M24,901年)出土一面圆形瑞兽“练形”铭镜[63]。

唐式镜在五代十国时期的使用还可以获得文献的支持。《十国春秋》卷四六《前蜀十二·王承休传》云:“王承休,事后主为宣徽北院使,用便佞得后主心。……承休妻严,有殊色,后主绝加宠爱,秦州之行,后主颇以严故临幸焉。至则赐以籹镜,铭曰:‘练形神冶,瑩质良工。当眉写翠,对脸傅红。如珠出匣,似月停空。绮窗绣幌,俱涵影中。’其亵昵有如此。”[64]〔宋〕陶榖《清异录》卷下《器具·玉平脱双葡萄镜》载:“开运(指后晋出帝石重贵)既私宠冯夫人,其事犹秘。会高祖(指石敬塘)御器用有玉平脱双蒲萄镜,乃高祖所爱,帝初即位,举以赐冯,人咸讶之。未几,册为皇后。”[65]

综上所述,如果将两艘沉船的发现和同时期的墓葬材料等相比较,那些“过时”铜镜的出现是合理的。但必须要注意的是,至少墓葬中的发现较清晰地表明,这些“过时”铜镜的工艺水平不仅不低,而且经常优于那些“当代”铜镜。前已述及的纪年材料中,偃师杏园会昌三年(843年)李郁夫妇墓出土的瑞兽“照心”铭镜“镜身厚重,表面打磨光亮”,与初唐时期同类镜几乎没有差别;大中元年(847年)穆悰墓出土的葡萄镜“与盛唐时期没有什么差别”,共出的圆缺葵式二鸾二兽镜则“图案模糊,工艺简陋”,圆形对鸟镜(环绕式)“工艺简陋,铸造模糊”(图三,1);大中五年(851年)左右刘自政墓出土的葡萄镜“镜体厚重,工艺精巧”,同出的一面葵形对犀镜则“工艺较粗糙”;咸通十一年(870年)赵天水墓出土的雀绕花枝镜“镜面呈银白色,工艺精美”;河北邢台邢钢东生活区M19出土的葡萄镜“银白色”,“纹饰繁缛,刻画工巧”。辽穆宗应历九年(959)驸马赠卫国王萧沙姑夫妇墓出土铜镜5件,其中的菱形鸾兽花枝镜和宝相花镜,工艺水平反而优于同出的缠绕花草纹镜、四蝶连球纹镜和四蝶龟背纹镜等“当代”镜。

晚唐、五代十国时期屡见唐代前期流行的镜类,其质量又经常高于“当代”铜镜。那么,这些镜子从何而来?它们究竟是传世镜,还是新制镜?如前一节所言,唐墓随葬铜镜的新旧问题,目前在各类相关墓葬报告或简报中没有引起关注,并进行必要的说明和揭示。研究者很难依据发表的有限资料分辨出它们是传世的,还是新制的。但可以注意的是,出土“过时”铜镜的墓葬的墓主一般身份不低。前述墓例中,李郁为知盐铁庐寿院、殿中侍御史、内供奉、赐绯鱼袋。穆悰“不幸短命,生一纪而终”,出自中级官吏世家。祖父名穆赞,为宣州刺史、御史中丞,充宣歙观察使,父亲穆依梧曾任泗州刺史、大理评事等职。该墓出土器物颇丰,包括银器、铜器、铁器、陶瓷器、玉石等45件。刘自政为潘原镇十将、朝散大夫、太子宾客、殿中监等。赵天水的具体身份不详,墓中除“镜面呈银白色,工艺精美”的菱形雀绕花枝镜,还出土了鎏金铜带具等。伊川鸦岭长庆四年(824年)齐国太夫人墓出土有带葡萄、禽鸟纹的铜镜残片,或属葡萄镜或对鸟纹镜。五代十国时期的唐式镜很多更是直接与契丹贵族、十国王室有关。这些在较高等级墓葬中出土的数量不少的唐镜,很难想象只是传世而来。现有的发表材料中似乎可以找到这些“过时”铜镜应该是新制镜的例子。关于仿制镜的制作方法和特征,铜镜鉴赏界有相关的论说。仿制古镜的方法大致有两种,一是用旧镜直接翻模浇铸,这类仿镜与原镜在大小、纹饰上几乎完全相同,但一般来说纹饰或铭文的线条总是偏粗,形象刻画不如原镜生动,铸制亦不如原镜精致;二是仿旧镜的形制、纹饰另制新模铸造,因系真正的模仿,故常常有所增简或创新,此类仿镜数量最多[66]。前述《十国春秋》卷四六《王承休传》记载了一面“练形”铭镜。巧合的是,唐天复元年(901年)钱宽夫人水邱氏墓和辽会同五年(942年)耶律羽之墓各出土一面此类镜,两者外形、尺寸、纹饰十分相近(图三,2、3)。尽管两者镜面光洁,整体呈银白色,工艺水平较高,但都有纹饰线条不明,铭文模糊的现象,可能是用旧镜直接翻模浇铸的“新镜”,而非传世镜。总之,笔者认为,晚唐、五代十国时期,高质量的经典唐镜依然是有生产、有销售的,只是有能力承受或愿意承受这些铜镜的购买者变少了而已,这应该是它们少见于墓葬中的主要原因。

“黑石号”沉船出水的这29面铜镜虽然数量不多,但是外形和纹饰多样,每种各有数面,有的几乎相同,具有“采购”的特征,可以作为当时扬州市场或作坊中所销售铜镜的一个缩影。但过半“过时”铜镜的存在提醒我们,海内、外市场对于铜镜的类型可能有不同的需求。这是它们少见于唐墓中,却意外地多见于沉船中的原因。葡萄镜、雀绕花枝镜、对鸟镜等经典唐式镜一般只见于晚唐、五代十国时期较高等级的墓葬中,但却可能是当时外销铜镜中非常重要的门类。俄罗斯阿尔泰地区发现的唐代铜镜也提供了9、10世纪唐镜在海外流通的一些信息[67]。阿尔泰地区广泛分布着来源于中国的葡萄镜或其仿制品,遗址年代多为七世纪至九世纪,其中塔拉斯金-V山墓地冢墓6发现一件葡萄镜残片,经X射线荧光分析,应为中国所产,墓葬年代为9世纪下半叶至10世纪上半叶(图三,4)。这一地区发现的花式花鸟镜或人物镜的数量也不少,所属遗址的年代多为八世纪至九世纪。亚罗夫斯科耶-Ⅲ墓地冢墓1出土一件菱式花鸟镜残片,墓葬年代为9世纪至10世纪初(图三,5)。正如唐人乐于仿制汉代的博局镜、七子镜,后世习惯仿制唐代的葡萄镜、花式花鸟镜一样,那些经典的镜类或是唐代外销铜镜中的标志性符号。

图三 9、10世纪唐式镜工艺及流通情况举例

1. 河南偃师杏园大中元年(847年)穆悰墓出土 2. 浙江临安天复元年(901年)钱宽夫人水邱氏墓出土 3. 内蒙古赤峰辽会同五年(942年)耶律羽之墓出土 4. 俄罗斯阿尔泰塔拉斯金-Ⅴ山墓地冢M6出土葡萄镜残片 5. 俄罗斯阿尔泰亚罗夫斯科耶-Ⅲ墓地冢M1出土菱式花鸟镜残片

四、结语

秦汉以来的历史时期,铜镜是古代人们生活中的一种日常用品。在“事死如生”观念的影响之下,绝大多数铜镜由为生者“映容”的实用品转变为死者“照面”的棺内随葬品进入墓葬。唐代铜镜除少量见于建筑遗址[68]和窖藏[69]外,绝大多数都出自墓葬。“黑石号”沉船出水的这批带有贸易性质的铜镜为唐镜研究带来了新的启示。

“黑石号”沉船所承载的货物具有极强的共时性,这批铜镜首先具有“采购”的特征,反映了当时扬州市场或作坊中所销售铜镜的一个侧面。通过与九世纪上半叶唐墓出土铜镜的对比可见,两者存在较大的一致性,这表明基于墓葬出土铜镜类型的统计和分析,确实能在较大程度上反映出铜镜实际流通的情况。但显而易见的矛盾性也提示我们,当时海内、外市场对于铜镜的类型可能有不同的需求。分析两艘沉船出水铜镜的特征,并结合同时期墓葬中的发现,我们似乎可以推测,在唐宋铜镜完成重装饰到重实用转变的9、10世纪,仍有不少经典的唐镜品类面世,其品质往往高于“当代”镜,但它们似乎并不被大众所接受或承受,却是身份较高人士的“偏爱”,并受到海外市场的青睐,成为外销商品中一个有特色的门类。

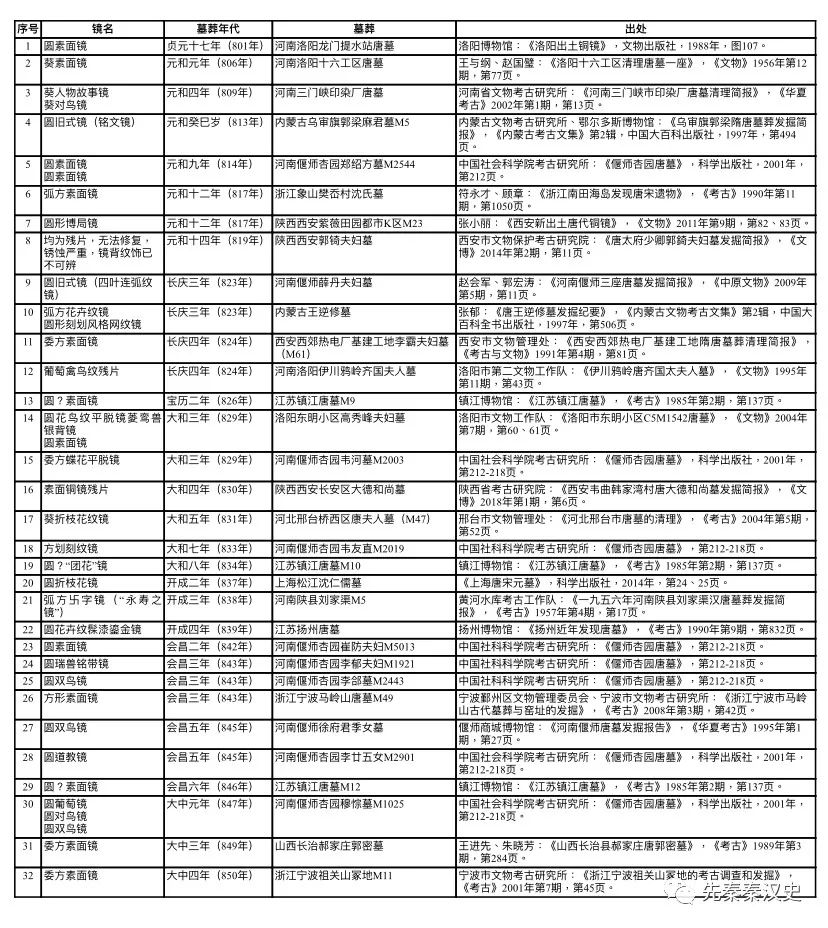

附表:9世纪上半叶纪年唐墓出土铜镜统计表

注释

[1]本研究获得河北师范大学博士基金项目“魏晋隋唐时期‘古镜’的考古学研究”(S2011B07)、国家社科基金项目“隋唐墓葬出土铜镜及其所反映的社会生活研究”(13CKG018)资助。

[2] Regina Krahl,John Guy et. aleds,Shipwrecked:Tang Treasures and Monsoon Winds,Washington D. C., Smithsonian,2010,pp.101-120.

[3]谢明良:《记黑石号(Batu Hitam)沉船中的中国陶瓷》,《美术史研究集刊》第13期,台湾大学艺术史研究所印行,2002年9月。

[4] 29面铜镜被发现于沉船遗址的不同位置,报导者因此认为它们应该是船员的私人物品。笔者认为,不论是船员的物品,还是这艘船的商品,都不会影响这批铜镜的贸易性质,因为这些来自海外的船员本身已经构成海外市场的一个部分。

[5] Shipwrecked:Tang Treasures and Monsoon Winds,p.214.另有1面圆形镜当属东南亚一带所产镜(p.230)。

[6]中国科学院考古研究所:《西安郊区隋唐墓》,北京:科学出版社,1966年,第72页、第74页。

[7]徐恒彬:《广东英德浛洸镇南朝隋唐墓发掘》,《考古》1963年第9期,第491页。

[8]中国社会科学院考古研究所:《偃师杏园唐墓》,北京:科学出版社,2001年,第212页。

[9]李恩玮:《邢台市邢钢东生活区唐墓发掘简报》,《文物春秋》2005年第2期,第48页。

[10]《偃师杏园唐墓》,第212页。

[11]平凉地区博物馆 刘玉林:《唐刘自政墓清理记》,《考古与文物》1983年第5期,第28页。

[12]《偃师杏园唐墓》,第65页。

[13]《偃师杏园唐墓》,第65页。

[14]《偃师杏园唐墓》,第68页。

[15] 《偃师杏园唐墓》,第212页。

[16]陈佩芬:《上海博物馆藏青铜镜》,上海:上海美术出版社,1986年,图89。

[17]《偃师杏园唐墓》,第71页。

[18]《偃师杏园唐墓》,第138、139页。

[19]李振奇、史云征、李兰珂:《河北临城七座唐墓》,《文物》1990年第5期,第22~24页;河北省文物研究所:《历代铜镜纹饰》,石家庄:河北美术出版社,1996年,图122。

[20]《偃师杏园唐墓》,第138页。

[21]庆阳市博物馆、庆城县博物馆:《甘肃庆城唐代游击将军穆泰墓》,《文物》2008年第3期,第47、48页。

[22](俄)A. A. 提什金、H. H. 谢列金著,陕西省考古研究院译:《金属镜——阿尔泰古代和中世纪的资料》,北京:文物出版社,2012年,第87页,图九,1。

[23]镜背团簇六或八个俯视呈正面开放的花朵,以莲花为主要花形,镜外形多为葵形。此类镜,学界常称为宝相花镜或团花镜,我们称之为团莲镜。

[24]朝阳地区博物馆:《辽宁朝阳唐韩贞墓》,《考古》1973年第6期,第358页。

[25]平顶山市文管会:《河南平顶山苗候唐墓发掘简报》,《考古与文物》1982年第3期,第28页。

[26]益阳县文化馆:《湖南益阳县赫山庙唐墓》,《考古》1981年第4期,第315、316页;周世荣:《铜镜图案——湖南出土历代铜镜》,长沙:湖南美术出版社,1987年,第143页,图122。

[27]成都市文物考古研究所:《成都市南郊唐代爨公墓清理简报》,《文物》2002年第1期,第68页。

[28]长治市博物馆:《山西长治市北郊唐崔拏墓》,《文物》1987年第8期,第48页。

[29]《偃师杏园唐墓》,第216页。

[30]《偃师杏园唐墓》,第215页。

[31]《偃师杏园唐墓》,第142页。

[32]新郑市博物馆:《河南新郑清理一座唐墓》,《中原文物》2002年第6期,第85页。

[33]邯郸市文物保护研究所:《邯郸城区唐代墓群发掘简报》,《文物春秋》2004年第6期,第96页。

[34]曲江县博物馆:《广东曲江县发现一座唐墓》,《考古》2003年第10期,第95页。

[35]青阳县文物管理所:《青阳县三增唐墓》,《文物研究》第五辑,1989年。

[36]刘廉根:《常德地区收集的孙吴和唐代铜镜》,《文物》1986年第4期,第90、91页。

[37]河南省文物考古研究所:《河南三门峡市印染厂唐墓清理简报》,《华夏考古》2002年第1期,第13页;河南省文物考古研究院:《三门峡市印染厂墓地》,郑州:中州古籍出版社,2017年。

[38]王育成:《唐代道教镜实物研究》,《唐研究》第六卷,北京:北京大学出版社,2000年,第45~47页。

[39] 拙文《扬州铸镜与隋唐铜镜的发展》,载扬州博物馆:《江淮文化论丛》第二辑,北京:文物出版社,2013年,第285~287页。

[40] 此据李剑国辑校:《唐五代传奇集》,北京:中华书局,2015年,第一册,第2、5页。

[41]陈安立、马志祥:《西安东郊发现一座唐墓》,《考古》1991年第3期,第286页。

[42] 拙文《扬州铸镜与隋唐铜镜的发展》,第289~291页。

[43]仪征博物馆:《仪征南洋尚城唐墓发掘简报》,《东南文化》2008年第5期,第30、31页。

[44]扬州博物馆:《江苏仪征胥浦发现唐墓》,《考古》1991年第2期,第190页。

[45]孔祥星:《隋唐铜镜的类型和分期》,《中国考古学会第一次年会论文集(1979)》,北京:文物出版社,1980年,第380~399页;徐殿魁:《唐镜分期的考古学探讨》,《考古学报》1994年第3期,第299~342页。

[46]谢明良:《记黑石号(Batu Hitam)沉船中的中国陶瓷》,《美术史研究集刊》第13期,台湾大学艺术史研究所印行,2002年9月,第27~28页。

[47] 拙文《唐代扬州铸镜考实》,《四川文物》2011年第4期,第55~62页;《扬州铸镜与隋唐铜镜的发展》,载扬州博物馆:《江淮文化论丛》第二辑,北京:文物出版社,2013年,第275~301页。

[48] 王建:《老妇叹镜》,《全唐诗》卷298,第9册,第3377页。

[49]本文将中晚唐时期所谓的“印花”、“刻花”、“剔地”、“划刻”纹镜定名为“简易工艺镜”,这类铜镜有不少实际上应该是模仿特种工艺镜的,特别是其中的金银平脱镜和螺钿镜。

[50]关于井里汶沉船的资料以《井里汶沉船出水文物笔谈》(《故宫博物院院刊》2007年第6期)为依据。

[51]Shipwrecked:Tang Treasures and Monsoon Winds.p.214.

[52] 齐东方:《“黑石号”沉船出水器物杂考》,《故宫博物院院刊》2017年第3期,第8~10页。

[53] 齐东方:《琉璃料与八卦镜——井里汶沉船文物札记》,《故宫博物院院刊》2007年第6期,第131页、第132页。

[54]大同市考古研究所:《山西大同西北郊五代墓发掘简报》,《文物》2016年4期,第28页。

[55]宝鸡市考古研究所:《五代李茂贞夫妇墓》,北京:科学出版社,2008年,第117页。从残片看,该镜甚至有可能是“千秋”铭对鸟镜。

[56]内蒙古文物考古研究所、赤峰市博物馆、阿鲁科尔沁旗文物管理所:《辽耶律羽之墓发掘简报》,《文物》

1996年第1期,第6、12、13页;盖之庸:《探寻逝去的王朝——辽耶律羽之墓》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,2004年,第30、31页;内蒙古自治区文物考古研究所:《文物华章——内蒙古自治区文物考古研究所60年重出土文物》,北京:文物出版社,2014年,第115页,图85。

[57]前热河省博物馆筹备处:《赤峰大营子辽墓发掘报告》,《考古学报》1956年第3期,第18、19页;刘淑娟:《辽代铜镜研究》,沈阳:沈阳出版社,1997年,第9、10页。

[58]内蒙古文物考古研究所、锡林郭勒盟文物保护管理站、多伦县文物局:《内蒙古多伦县小王力沟辽代墓葬》,《考古》2016年第10期,第72页。

[59]辽宁省博物馆、辽宁铁岭地区文物组发掘小组:《法库叶茂台辽墓纪略》,《文物》1975年第12期,第31、32页;刘淑娟:《辽代铜镜研究》,第18页。

[60]刘谦:《辽宁锦州市张扛村辽墓发掘报告》,《考古》1984年第11期,第993页;刘淑娟:《辽代铜镜研究》,第16页。

[61]浙江省文物考古研究所:《雷峰塔遗址》,北京:文物出版社,2005年,第157~162页。

[62]据王牧的调查,王牧:《五代吴越国的铜镜类型及纹饰特点(上)》,《收藏家》2018年第6期,第39页。

[63]浙江省文物考古研究所、浙江省博物馆、杭州市文物考古研究所、临安市文物馆:《晚唐钱宽夫妇墓》,北京:文物出版社,2012年,第41、43、50、83页。

[64](清)吴任臣撰,徐敏霞、周瑩点校:《十国春秋》,北京:中华书局,1983年1版、2010年2版,第二册,第666、667页;黄正建对此有论说,见《隋朝铜镜与前蜀史迹》,《文物天地》1997年第6期,第16~18页;后收入黄正建:《走进日常——唐代社会生活考论》,上海:中西书局,2016年,第321~324页。

[65]孔一校注:《清异录 江淮异人录》,上海:上海古籍出版社,2012年,第85页。

[66]许晓东:《中国古代仿镜浅析》,《故宫博物院院刊》1998年第4期,第66~69页。

[67] (俄)A. A. 提什金、H. H. 谢列金著,陕西省考古研究院译:《金属镜——阿尔泰古代和中世纪的资料》,北京:文物出版社,2012年,第12、13页,图三,1;第49页,图版三三。

[68]渤海都城上京龙泉府遗址城北9号佛寺遗址正殿附近曾出土铜镜残片,参见中国社会科学院考古研究所:《六顶山与渤海镇——唐代渤海国的贵族墓地与都城遗址》,北京:中国大百科全书出版社,1997年,第86、109页。大明宫清思殿遗址曾出土铜镜残片,参见马得志:《唐长安城发掘新收获》,《考古》1987年第4期,第329页。寺院地宫遗址出土稍多,可以法门寺为例,见陕西省考古研究院、法门寺博物馆等:《法门寺考古发掘报告》上册,北京:文物出版社,2007年,第195~197、208、211、286页。

[69]1982年,在浙江义乌县曾发现一处唐代铜镜窖藏,见许文巨:《浙江义乌发现唐代窖藏铜镜》,《文物》1990年第2期,第94、95页。2012年上海青龙镇考古发掘了一处唐代居址,其中21号水井出土有圆形双鹦鹉纹铜镜,见上海博物馆:《千年古港——上海青龙镇遗址考古精粹》,上海:上海书画出版社,2017年,第13、24、25页。

预览时标签不可点