深度阅读

王方晗|纹样与观念:丝绸之路与晕裥织物在东西方之间的传播

摘要:自丝绸之路诞生以来,织物作为主要商品在东西方之间不断被交易。这一大规模的长距离贸易不仅仅是实物的交换,也意味着艺术表现与观念上的交流。晕裥织物以其在丝绸之路沿途的广泛分布而成为丝路贸易的代表之一,而以织物为载体,晕裥这一装饰纹样历经了由西方向中国传播,并在中国本土进一步发展的过程。另一方面,通过对东西方文献的梳理可知,二者对于晕裥的描述与想象的相似性说明丝绸之路的两端在观念层面上也存在互动关系。

关键词:晕裥;织物;丝绸之路;东西文化交流

“丝绸之路”一词最先由德国地理学家李希霍芬提出,意指连接中国与河中(指中亚阿姆河与锡尔河之间)以及中国与印度,以丝绸贸易为媒介的西域交通路线。丝绸之路作为贸易的主要通道不仅见证了货物的交换,也是东西方文化交流的主要渠道。以丝绸为代表的织物因其具有珍贵、便携等特点,成为这条贸易通衢上最受欢迎的商品之一。以中国西北地区为代表,包括埃及、近东等地,由于干燥的气候环境得以保存为数可观的古代纺织品实物,这为探讨织物在丝绸之路沿线的交换提供了翔实的材料。通过对出土材料的整理,可知在货品输送的同时,它们也作为载体促进了东西方之间在艺术装饰纹样与观念上的互动。

作为织物纹样,晕裥的与众不同之处在于对色彩变化与组合的注重。就目前存世的晕裥织物而言,纹样多以条纹形式出现,主条纹分为多个平行的分条纹,色彩在各个分条纹间不断变化,一种色彩逐渐融入另外一种或同一种颜色由浓入淡,形成渐变的视觉效果。在这一定义之下,其中一种晕裥纹样更强调色彩的变化,以多种颜色的组合而被西方学者称为“彩虹条纹”,各个颜色之间也存在着晕染的效果;另一种则以浓淡渐变为主,由数组条纹依次排列形成由浅入深、逐渐过渡的色阶,朱启钤在《丝绣笔记》中称为“以色织出,锦之周围浓色与中色、淡色几重现出”。

目前学界对于晕裥纹样的研究鲜少。这一纹样在存世织物中的大量出现与其长期被忽略形成了巨大的反差,原因在于学界长期以来主要着重于复杂或叙事性母题在东西方之间的互动,却忽视了以晕裥为代表的纯装饰性纹样。诚然,针对这一问题的探讨,尤其是纹样传播而言,的确存在着一定的难度,但由于其在装饰艺术中被大量、广泛地使用,也应在研究中占有一席之地。借用艺术史学者雅希·埃尔斯纳(Jaś Elsner)对于西方石棺装饰母题研究现状的批判“:主要的学术重心在于视觉层面更丰富的案例,即带有来源于古希腊古罗马神话或基督教题材的人物或主题的纹样,因为它们是罗马艺术中存留的最为激动人心的纪念碑式的作品……但值得说明的是,这些案例仅仅是大量装饰有非叙事性题材的石棺的一小部分。”埃尔斯纳之言不仅一针见血地指出目前学术研究中的漏洞,也强调了以晕裥为代表的简单装饰纹样的重要性。而在现有的研究中,学者或限于中国内部的探讨,或一味与西域相联系,忽略了其在传播过程中的广度及复杂性。第一种视角以黄修忠为代表,在《蜀锦的月华、雨丝晕裥锦技艺》中,他从发展沿革、技术和特征三个角度分析晕裥,尤其详细地对晕裥锦的织造方法进行了讨论,但仅限于中国四川地区所出产的蜀锦,并没有将其作为一种纹样放在更大的视野中进行探讨。第二种视角则充分认识到了晕裥与西域之间的关系,例如李青、张勇的《楼兰两汉织物艺术论》及卓文静的《条纹裙相关问题刍议》等等都多多少少涉及了晕裥与西方的渊源。然而,由于缺少对于晕裥织物在织造技术、纹样组成、色彩排列等层面的详细分析,仅通过视觉上的相似性而对晕裥这一简单纹样的传播进行分析,很容易陷入忽略东西方独立起源、发展可能性的误区。

另一方面,学界目前对于晕裥纹样的材料整理也略显不足。首先,中国与西方学者由于重点关注地区的差异,并没有综合统计分析丝绸之路沿途出土的晕裥织物。中国学者的研究多集中探讨新疆地区所出土的织物,而鲜少涉及域外的案例;而西方学者则更多关注古希腊、罗马、埃及和近东地区,对于中国存世的晕裥织物了解较少。其次,对于晕裥的讨论并没有突破织物材质的限制而将其作为一种纹样进行整体性研究。中国与西方由于在传统织物材质上的差别而各有不同,因此此前对于晕裥的研究并没有突破这一限制。例如,黄修忠文集中探讨这一装饰纹样在丝织品上的表现,并没有将其他大量出现的晕裥毛织品纳入。最后,目前的分析仅限于织物本身,并未重视其他媒介,例如绘画、雕塑等对于晕裥纹样的影响。

因此,本文将对丝绸之路沿途各种媒介的晕裥织物及其表现进行更为综合的分析与整理,并在此基础上探讨晕裥纹样及纹样背后的观念如何在中国与西方世界之间不断交流互动。通过对具有代表性的晕裥织物进行分析,意欲突破目前艺术母题研究的局限,为讨论装饰性纹样的传播,甚至是其背后观念的互动问题增添一个新的视角。

一、以丝路贸易为依托:晕裥纹样织物的流传

对于陆上丝绸之路上的商人而言,轻巧、便携且价值不菲的纺织品是欧亚大陆之间长途贸易的最佳货品,而带有晕裥纹样的织物在丝绸之路沿途甚至支线的出土恰好印证了这一大规模的商业交换。以织物为载体,以丝绸之路为渠道,晕裥纹样在欧亚大陆上得到了广泛的传播。晕裥织物发现于从希腊到蒙古的整个欧亚大陆以及北非地区,而且并非所有晕裥织物都出现在丝绸之路的主干线,有部分甚至被交换到了各个贸易支线,这也说明其传播的地域广度及贸易深度。最西端的发现位于希腊阿提卡州的萨拉米斯(Salamis),现藏于大英博物馆。根据碳十四测年和西方学者的研究,这块定于公元15年(前后误差100年)的织物残片可能来自当时地中海地区的贸易中心恩科米(Enkomi)。在蒙古境内的诺音乌拉(Noin Ula)匈奴贵族墓葬中也出土了两件带有晕裥纹样装饰的织物,这也是最东端的发现。其中一件织物晕裥纹样与动物植物纹样共同出现;另一件则作为叙事性画面的边饰装饰,而这件也通常被认为是产自巴克塔利亚。在这东西两端之间,目前位于乌克兰境内的刻赤地区出土了三件带有晕裥条纹装饰的织物(详见封三图1,下同),它们均出土于公元前1世纪至公元1世纪初的墓葬中。在北非地区的三个遗址即Qasr Ibrim(公元前1世纪至公元3世纪,图2)、Quseir alQadim(公元1世纪至2世纪)和安提诺乌斯(Antinioopolis,或称为Antinoé,公元7世纪,图3)中也发现了晕裥织物,其中尤其以安提诺乌斯出土的晕裥毛织品保存程度最好,且非常完整地表现了彩虹式晕裥纹样。这件织物由法国考古学家阿尔伯特·加耶(Albert Gayet)于1904年发现,原本覆盖在木乃伊的表面。基于当时发掘和记录条件的限制,目前对于墓葬情况了解较少,但因遗体附近同时出土了马具,墓主人被加耶称为“驾战车者”(图4)。经过检测,安提诺乌斯的晕裥织物为麻棉混纺、纬线织造而成。

虽然以上遗址并非出现在传统概念上的丝绸之路沿途,但这正代表着东西方贸易的复杂性。传统意义上的丝绸之路仅是从中国到罗马的主要贸易路线,但以晕裥纹样为例,这一织物的东西交流、交换实际上远远超出了原有的范畴。它以丝绸之路为依托,通过大量贸易支线将主要的贸易中心与内地相连,而它可能正是以这种方式进入上述地区的。其中在北非地区三个遗址中的发现也说明将中国和罗马作为丝绸之路的两个终点可能忽略了各个支线在地域上的延伸性。另一方面,这种交换也可能以非贸易的形式进行。诺音乌拉出土的晕裥被发现于匈奴贵族的墓葬中,他们可能通过定制或军事掠夺等方式从巴克塔利亚地区获得了这些纺织品。除了上述论及的案例以外,绝大多数的晕裥纹样织物出现于丝绸之路主线沿线。自西向东而言,第一处遗址位于罗马帝国东部边境地区的帕尔米拉(Palmyra)。九片带有晕裥纹样的纺织品残片出土于这一地区的墓葬中,在外观上更类似于第二种,即以浓淡渐变为主的晕裥纹样(图5)。而帕尔米拉作为叙利亚沙漠中的重要贸易城市以及连接罗马世界和大叙利亚地区甚至整个近东地区的枢纽,在很长的时间内发挥着重要的政治、经济和文化作用,因此,坐落于东西方之间的帕尔米拉成为了多种文化和商品汇集的中心,晕裥织物在这里的大量出现也是这一现象的反映。公元273年,罗马人攻陷了这座恢弘壮观的城市,其所有的辉煌都被付之一炬,但这也为在帕尔米拉发现的纺织品提供了绝对年代的下限。由此可知,这九件晕裥织物的纪年应不晚于公元3世纪晚期。

在邻近的古城杜拉欧罗普斯(Dura-Europos)中有15件晕裥纹样织物(图6)。与帕尔米拉一样,杜拉欧罗普斯也占据了战略性的有利位置,但更偏于军事层面。这座城市因罗马军队的驻扎而成为了重要的军事防御工事,形成了多文化交融的氛围,为晕裥织物的出现提供了前提。而史料中的明确记录则为这些纺织品提供了较为精确可信的纪年。杜拉欧罗普斯在公元256年被萨珊波斯军队攻陷并被迅速遗弃,因此织物的大致纪年与帕尔米拉地区的相同,且就纹样本身而言,也是着重于单色浓淡变化。

另外,在近东地区的其他遗址中,多色渐变的晕裥纹样织物也有发现。现在伊拉克境内的阿尔塔遗址(Al-Tar)在早期的发现中就有了此类纺织品,但仅在发掘报告里有简略提及,并没有图片出版。但从1969年开始,在此探查和发掘的日本考古学家对遗址中发现的纺织品作了详细的记录。其中至少有九件带有晕裥纹样,大部分出土于山洞中,用于包裹遗体。发掘报告刊布的图片中的两件带有彩虹式晕裥纹样,其中一件装饰花、树图案,另外一件也与树形纹样共同出现(图7)。阿尔塔遗址大致属于公元前3世纪到公元3世纪,但其中一件晕裥织物的碳十四检测提供了更为精确的纪年,即公元170年,前后相差250年。

另外一组带有多色渐变晕裥的织物则出土于丝绸之路的东段,尤其是现在的中国西北地区。早在20世纪初斯坦因在对这一地区的探查中就在楼兰附近的遗址中发现了晕裥织物。古楼兰位于罗布泊北岸,也是丝绸之路北线的贸易重镇。对于楼兰最早的文献记录可追溯到《史记·大宛列传》,因此这座遗址最晚在公元前2世纪已初具规模并持续繁荣,直至公元4世纪由于生态环境的恶化而废弃。根据城址的使用时间,楼兰地区出土晕裥织物的制作及使用的时间也可定为公元前2世纪至公元4世纪之间。斯坦因所采集的楼兰织物既有“彩虹条纹”形制,也包括以浓淡渐变为主的晕裥(图8)。

新疆地区的山普拉墓葬群也同样出土了大量晕裥织物。这一遗址位于天山南部的洛浦县,自1983年以来由国家文物局和新疆维吾尔自治区博物馆联合发掘。山普拉发掘的墓葬属于同一种考古文化类型,根据碳十四测年可追溯到公元前1世纪中后期,一直延续到公元4世纪末。山普拉地区出土的晕裥织物也多用于包裹死者尸体,而其形制也与楼兰地区的发现相同,即并蒂纹、葡萄纹等植物纹样饰带居中,两侧为彩虹式晕裥,以缀织绦式并蒂花纹毛布和缀织绦式葡萄纹毛布为代表。另外,于墓葬84LSIM01出土的一件缀织绦式花纹毛布则是浓淡渐变的晕裥纹样。

带有晕裥纹样的织物散落在欧亚大陆各处,甚至延伸到丝绸之路的支线及北非地区。以晕裥纹样作为研究的核心对象,突破了此前以织物材质为基础的研究方法,使得这一研究得以在更广阔的视野内展开。通过梳理出土的各材质晕裥织物,可知古代东西方贸易就深度及广度而言远远超出以往学者所框定的东方抑或西方的框架,同时也可知晕裥纹样在东西方之间更大范围内的传播。

二、以织物为载体:晕裥纹样的传播

织物,以其珍贵且轻便易携带的特点而成为丝绸之路上最为常见的商品。作为织物表面的装饰,纹样也以织物为载体在这条贸易通道上不断传播、互动。但就本文所讨论的晕裥纹样而言,其在丝绸之路沿线的大量发现并不足以证明这种纹样在中国与西方之间存在着传播的关系。晕裥纹样以简单的条纹为主要组成部分,这种简单性意味着东西方独立起源的可能性,这也正是此前的研究从未对此进行深入探讨的原因之一。而晕裥纹样的其他特征,尤其是色彩和与其他纹样的组合形式却能够为晕裥纹样的传播提供有力的证据。

新疆山普拉出土了一件带有彩虹式晕裥纹样的毛织人首马身纹武士像织物(图9)。这件残片尺幅较大,长度为116厘米,宽48厘米,被发现时为两条灯笼裤的裤腿。经过拆洗拼对可知,原应为一幅完整的壁毯。织物的上半部分以蓝色为地,中心为人首马身图案,周围饰以各式植物纹样,保存较为完好。下半部分为红地,有一持矛武士形象,残损严重,仅存头部和胸部。晕裥纹样位于两个主要图案的中间部分,由多种颜色组合而成,色泽艳丽。

虽然出土于新疆地区,但这件山普拉人首马身武士像带有非常明显的希腊化艺术风格,说明其在较大程度上受到了古希腊、罗马世界的影响。这首先是由于纺织方法的类似。中国传统的织物以经锦为主,即经线用多色,纬线只用一色,由经线织物形成花纹。而人首马身武士像则采用通经断纬的手法,有别于中国传统的纺织方法,应为西方织造后传入新疆地区的。

其次,整件织物所采用的装饰母题及方法都遵循着希腊化的艺术传统。在武士像的上部饰有一人首马身图像,不见于中国传统艺术中,可能为希腊神话中的喀戎。这种人首马身的题材多见于同时期的希腊、罗马世界,例如罗马皇帝哈德良在蒂沃利建造的哈德良别墅中就以马赛克拼贴画的方式表现了类似的人首马身形象(图10)。山普拉织物的人手持一管状物,应为希腊艺术中经常出现的长管军号(salpinx)。根据希腊文献记载,只有亚马逊人和波斯人使用此类军号用以象征战争、竞技、祭祀或庆典仪式的开始,因此它可能并非源于希腊本土,而更多与希腊化影响下的亚洲地区相关。对于下部的武士形象,学界目前仍有争议,但其艺术表现方式也为典型的西方自然主义风格。人物头部为四分之三面的正侧面形象,脸颊、下巴、唇部、鼻子甚至眼部下端的眼袋部分都以非常写实的方式表现。另外,整个面部使用明暗过渡的晕染方法突出脸部的立体效果,这也与同时期地中海世界的马赛克绘画中广泛采用的技法相同。然而,武士所穿着的服装则与希腊传统服饰大相径庭,而这种长袖束腰长袍更类似于此时期北方草原游牧民族所流行的服饰,例如伊塞克古墓葬(KurganIssyk)中出土的服饰(图11)。也有学者认为山普拉武士的束腰袍更类似于帕提亚式服饰,并以此认定其为帕提亚人。尽管就穿着而言,山普拉残片更接近于游牧民族,但其人物面部特征及装饰风格则带有明显的希腊化风格。因此,不论是织造技法还是艺术表达形式,都说明山普拉的人首马身武士像织物应由对希腊罗马装饰题材及方法十分熟悉的工匠制作而成,其后东传进入中国。

就晕裥纹样而言,山普拉人首马身武士像和安提诺乌斯的两件残片因其颜色保存之完好而成为比较的绝佳对象。虽然二者就时代而言有着一定的差距,但根据其他地中海周边发现的晕裥织物,可知这一纹样早至公元1世纪已大量出现在附近地区。另外,早期文献也有相关的记载。公元1世纪左右成书的《伯里浦鲁斯游记》(Periplus of the Erythraean Sea XXIV,15)记录了古代贸易中心穆扎(Muza)的进口货品,其中“ζωναι σκιωτα”一词即指条纹纹样的腰带。更为详细的记载则出现在公元3世纪的俄克喜林库斯纸莎草(Oxyrhynchus Papyrus)中。921号货品清单有相似的词语“σινδóνια σκιωτà”,意为有晕裥条纹的麻纱。这些考古及文献资料说明类似于安提诺乌斯残片的晕裥作品可能在地中海区域被长期使用和交易,但限于考古发掘的情况而存在一定的时代差距。

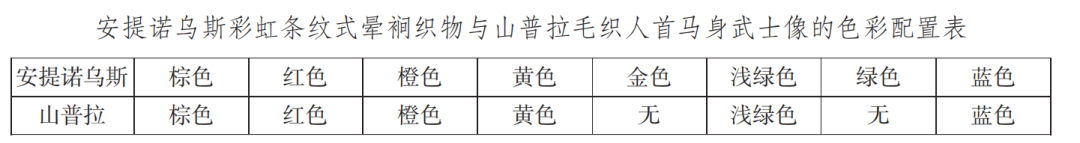

山普拉人首马身武士像和安提诺乌斯晕裥织物的色彩组合及配置方式高度相似。下表依照顺序对两件织物所使用的晕裥色彩进行了排列。通过对二者的比较可以看出,它们均由暖色调的棕色开始,以红色、橙色、黄色、绿色、蓝色的顺序逐渐向冷色调过渡(图12)。因此,晕裥纹样的形式本身虽然简单,可能存在巧合性的一致,但这两件出土地远隔千里的晕裥织物不仅使用了相似的颜色,就色彩配置组合而言也基本一致,这正说明了即使分隔在丝绸之路的东端和西端,这两件出土的晕裥织物也存在着一定的传播关系。

除了色彩配置之外,晕裥纹样与其他装饰母题的组合可以说明新疆地区晕裥织物的西方起源。在斯坦因于楼兰采集的织物中有部分晕裥与典型的西方式纹样共同出现。而针对这部分发现,斯坦因首次将楼兰地区的织物与希腊化风格相联系,认为部分装饰母题与地中海地区的传统纹样类似。而这一联系甚至可能远至埃及地区,例如其中一件织物所带有的万字形图样与科普特地区常见的装饰题材相似(图13)。另外一件楼兰发现的纺织品则带有百合花形状的植物纹,形成一条饰带,两侧则饰以彩虹式晕裥纹样(图14)。斯坦因认为这种形制在科普特织物中也较为常见,因此也存在着来自西方的影响。而科普特人正是生活在埃及地区、信仰基督教的人群,这也与安提诺乌斯出土的晕裥织物相符合。

晕裥纹样织物具体以怎样的方式从西方传入中国,因目前材料缺乏而尚无定论。一种可能性当然是制作于地中海地区,并通过各种形式的交换直接进入中国;但这批织物更有可能来自受到希腊化影响的亚洲地区,尤其以希腊-巴克特里亚王国为代表。希腊-巴克特里亚王国位于中亚,于公元前256年由塞琉古帝国巴克特里亚总督狄奥多特一世建立,后在公元前130年左右被北方游牧民族消灭。以现阿富汗境内的巴尔赫(Balkh)和爱哈农(Ai-Khanoum)为中心,其在存续期间一直是中亚重要的希腊化文明中心,并与周边地区存在着深入的交流与互动。目前因发掘情况所限,对于希腊-巴克特里亚王国的纺织工艺知之甚少,但就其地理位置和文化重要性而言,这一地区也可能促进了晕裥纹样由西方向东方的传播。

三、东西方之间:晕裥观念的互动

织物本身的传播绝不仅限于其本身作为商品的交换,在更大程度上体现为作为载体在东西方之间进行着文化层面的交流,在丝绸之路沿途各遗址发现的晕裥纹样作为其中的一个案例正代表着织物在东西文化交流中的重要性。这不仅仅体现在上文所言及的纹样的传播上,也表现在晕裥所赋予的观念的互动上。观念的互动通常以更为无形的、长期的方式进行,观念从一个文化圈潜移默化地进入另一个文化圈,这一过程也因此更加难以追寻。但借助同时期的文献及其他艺术形式中对于晕裥的表现,本文试图复原该纹样传播背后观念的互动过程。

对于晕裥相关观念的接纳首先体现在纺织材质和方法的本土化上。自唐代开始,中国开始采用传统的经锦方式制作晕裥织物,大量出土于新疆地区的丝织品也恰好证实了这一“观念”融入中国的过程。在距离山普拉不远的阿斯塔那105号墓中出土了一件残片(图15),正是以中国传统方式制作的丝织品。在都兰热水墓群中,晕裥则以一种创新的方式即晕染实现(图16),相较于前期纯粹织造的方法而言颜色变换更为自然。

晕裥纹样也在这一时期突破了材质的限制,而被表现在绘画之中。同样在阿斯塔那墓群的187号墓中出土了一件被定名为“双童图”的唐代绢画(图17)。这件绢本设色的作品以十分细腻的手法描绘了两个正在户外草石之间玩耍的儿童,而他们都身着彩色条纹背带长裤,以红、白、蓝、黄等各色相间而成,与彩虹式晕裥纹样非常相似。晕裥纹独有的色彩渐变效果也尤其体现在背带长裤的底部,一种色彩逐渐融入另外一色。虽然这一绢画在多大程度上反映了唐代织物的真实情况尚不可知,但绘画典型的写实主义风格反映了当时东方对于晕裥纹样观念的接受与再现。

《双童图》中也使用了特殊的视觉母题来反映晕裥纹样的西方来源。位于绘画左边的儿童右手高举向上,左手把持一黑白相间的卷毛小狗,所表现的很有可能就是来自拜占庭帝国的拂菻狗。《旧唐书》中有言:“(武德)七年,文泰又献狗雄雌各一,高六寸,长尺余,性甚慧,能曳马衔烛,云本出拂菻国。中国有拂菻狗,自此始也。”详细记述了高昌王麹文泰向高祖进献拂菻狗的故事,也体现出高昌作为丝绸之路上的中转重镇在交流中的位置。而出土了该件绢画的阿斯塔那187号墓正属于居住在高昌的安西都护府官员张氏,因此,图中所表现的拂菻狗与晕裥纹长裤共同作为异域的标志象征着与地中海世界之间紧密的交流与互动关系。

就观念层面而言,“晕裥”首次被用于称呼这种色彩或浓淡渐变的装饰方式。也正是在这一时期,文献中第一次出现了对于晕裥纹样的描述,反映出对于晕裥的想象和观念。在日本同时期编撰的官方史书《续日本纪》中有如下记录:“染作晕裥色,而其色各种相间,皆横终幅。假令白次之以红、次之以赤、次之以红、次之以白、次之以缥、次之以青、次之以缥、次之以白之类,渐次浓淡,如日月晕气染色相间之状,故谓之晕裥。以后名锦。”由于唐代正处于中日交流的繁荣时期,日本文献对于晕裥的描述很可能与中国相同,即将其视作日月晕气之色。这种观念也一直存续,直至近代人朱启钤所著的《丝绣笔记》中仍有相似的记录:“晕字为日月之伞,如日月周围之轮,即出现之气。以色织出,锦之周围浓色与中色、淡色几重现出,如日。”

如果在东亚的地域范围内将晕裥视作日月之光的联想是唐代所初见雏形的观念,那么在地中海世界这已是由来已久的传统,尤其针对彩虹式晕裥纹样。亚里士多德不仅将彩虹的颜色组成描述为绿、红、紫三色,还详细解释了彩虹与阳光光线反射之间的关系。在此后的记录中彩虹也一直与光有着不可分割的紧密关系。例如基督教就将彩虹视为圣光,在《旧约》的《以西结书》中就有此记录:在他们头顶的穹苍之上仿佛有蓝宝石的宝座,有一位形状像人的高高坐在宝座上。我看到他的腰部以上好像烧红发亮的金属,好像有火四面环绕。腰部以下如同火焰。他周围有耀眼的光辉,仿佛雨天云中的彩虹……这是耶和华荣耀的形象。虽然这种与光相联系的观念以何种形式在东西方之间进行互动目前仍不明朗,但将晕裥纹样视作光的描述首先出现在这一丝绸之路的鼎盛时期并非巧合。早在唐代之前,以景教为代表的基督教派就以贸易为依托,在丝绸之路城镇间传播、兴盛,至迟到唐太宗贞观年间已沿西域诸国,经河西走廊来到京师长安。现存于西安碑林博物馆的《大秦景教流行中国碑》正记载了波斯传教士阿罗本拜谒太宗,并获准在大唐传播景教一事。此碑由一名名叫景净的波斯传教士树立,除详录景教在中国传播之初的情况外,同时含有大量阐述景教教义的内容,虽然没有明确提及《以西结书》与彩虹,但涉及人类的堕落、弥赛亚的降生、救世主的事迹等《圣经》典故。因此,丝绸之路不仅带来了装饰母题上的交流,其作为宗教传播的重要通路也构建了唐土与西方之间就晕裥纹样文化内涵沟通的渠道。对于晕裥的想象及其与光的联系在很大程度上可能与景教通过丝绸之路向东直到长安的扩散相关。

这种观念的互动与丝绸之路上货物交换及宗教交往的愈加频繁密不可分。唐代是丝绸之路交流的鼎盛时期,而晕裥及其背后所蕴含的象征意味的传播者可能不仅限于景教教士,还有不断在沿途往返的中亚胡人。他们或许皈依景教,以贸易或其他交易为依托同时传播宗教,也有可能只是将这一观念通过货品带入新的文化范围。一件出土于陕西省西安市鲜于庭诲墓的骑驼乐舞三彩俑表现了高鼻深目的胡人男子在驼峰之上奏乐舞蹈的情景,而铺于身下的正是一张带有晕裥纹样的毯子。这件作品很可能是对于当时丝绸之路上胡人形象的真实再现。由此可见,当他们带着晕裥织物穿越沿途各城镇时,所携带的并不仅限于特定的装饰纹样,其背后的观念也会随之传播。

四、结语

晕裥虽然就纹样本身而言极其简单,但其在文化传播方面带有一定的复杂性。基于对亚欧大陆及北非所出土的晕裥织物的整理发现,这种纹样不仅在丝绸之路沿途广泛分布,更是横跨蒙古、中国、近东、古希腊、古罗马、埃及等多个地域,而且以直接或间接的方式深入到了非贸易中心地区。通过对中国和地中海地区出土的晕裥织物的装饰母题、织造方法、色彩配置等方面的详细比对可以发现,这种纹样可能源于西方世界,然后通过贸易的方式传播至中国。当然,中国与西方之间的交流并非局限于图样本身,也存在更深层次即观念层面的相互作用。在唐代首次出现的将晕裥作为光的体现的现象与希腊-罗马的传统存在一定的互动关系,可能与丝绸之路同时是宗教传播的渠道相关。就研究方法而言,本文以晕裥织物为案例,目的在于为东西文化交流提供新的研究对象及视角,将几何、植物等简单性装饰纹样也列入可供探讨的范畴,以突破此前以视觉性丰富、复杂、有代表性的图像为主导的研究框架,从而将中国与西方之间的互动问题带入更为多元、更为切实可行的层面。

原文载于《西北民族研究》2019年第1期

预览时标签不可点