继2015年丝路考古研学考察活动圆满结束之后,首都师范大学“从考古资源到文化遗产——丝绸之路考古研学” 考察再次启程,开展了又一轮的体验式学习。在学校教务处和团委指导下,此次活动继续由历史学院、公众考古学中心策划主办,学生社团青年考古人学社承担了具体的组织工作。本年度考察团队还被列为学校重点社会实践团队,入选2016年度首都大中专学生暑期社会实践中 “‘一带一路’国际交流行动”百强团队。

考察团队共有16人,包括历史学院4名专业带队教师(宁强教授、王涛副教授、朱光华副教授和陈宥成讲师),成员为12名考古学专业学生。从2016年8月22日抵达古丝绸之路枢纽城市——敦煌开始,至9月1日回京,整个行程历时10天;跨越甘、青、宁三省,行程超过两千公里,共考察15处古代遗址(包括3处国家考古遗址公园),7座博物馆,3处世界遗产,组织2场“考古资源-文化遗产与经济民生发展”主题调研交流会,并实地考察了兰州大学西部环境教育部重点实验室。在这种行、学、思的互进互促中,历史之于我们更加立体而可感。

敦煌莫高窟、西千佛洞、张掖大佛寺向人们展示了佛教艺术的宝库。佛教主要经由丝绸之路传入我国,在许多地方都留下了它的印记,并经历了本土化的过程。出于文化遗产保护的考虑,开凿于崖壁上的洞窟多已封闭起来,不对外开放。我们在带队老师——长期从事敦煌研究的宁强教授的指点下,重点参观了几座洞窟。在这里,我们看到了不同思想信仰的交汇,了解了一代又一代人为保护敦煌而付出的努力。宁老师详细地解读了莫高窟“第一大佛”的政治意蕴,并由此引导同学们培养独立思考的精神,勇于挑战固有学说;当然,前提是要拥有丰富的知识储备,重视包括考古学在内的历史、艺术等各学科的学习,把遗存当作生命体来研究,而不是冰冷数据的集合。新城魏晋墓、西夏王陵也都带有一定的佛教因素,让我们感受了不同时期、不同身份的人群对于自己身后世界的规划。正如宁强老师所言,我们需要走进遗存现场去体会、去思考,而在场同学与老师间的积极互动就是这一学习方法有效性的有力证明。

世界遗产莫高窟

世界遗产莫高窟

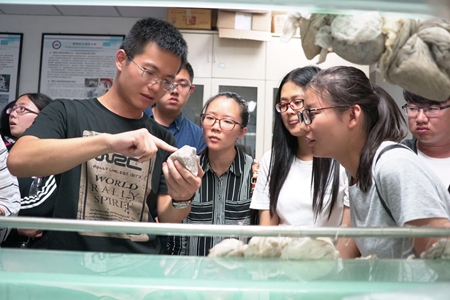

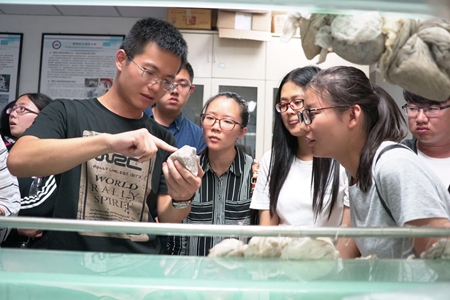

宁强教授现场教学 宁夏灵武水洞沟、甘肃秦安大地湾、青海民和喇家、甘肃张掖西城驿、广河齐家坪等遗址为我们串联起了一幅幅史前人类生活的生动图景。从安特生调查时发现的重要剖面,到露天布置的正方向探方,再到搭有遮阳棚、采用十字象限法进行发掘的工地,一路走,我们在这些遗址上见识了不同的田野考古技术与方法,而这本身也是学科发展史的一隅。在考古工地上我们听着发掘人员为我们讲述遗址发现、发掘的历史,并在他们的带领下分辨各种复杂的遗迹现象,这种学习经历对我们来说是十分宝贵的。从这种近距离的交流中同学们更感到了考古工作者对自己工作的热爱;而他们亲手揭露出的各种遗存也是饱有感情,比如喇家遗址灾害一瞬的“母子”相抱,比如大地湾遗址地画的仪式场景,比如水洞沟遗址发现的鸵鸟蛋壳饰寄予的爱美之心……这一切都让我们在穿过千年万年的岁月洪流中去体味作为“人”的发展历程。

遗产与社会调研:与张掖市委副书记陈星灿座谈

齐家坪遗址:直面古人  听王惠民老师介绍考古圣地水洞沟遗址

听王惠民老师介绍考古圣地水洞沟遗址 西夏王陵

西夏王陵 文化遗产保护也是此次考察的主题之一。在水洞沟遗址我们看到了坐落于5A级景区内的发掘工地,大家都惊叹于这种开发模式的结合。考古遗址往往会给人以“看不懂”或“不好看”的印象,门厅冷落那是常事,而不合理的旅游开发又会使遗址本身的历史价值遭受减损。从目前的情况看,在水洞沟遗址,学术研究与旅游开发得以和谐共生,成为了一个典范。但我们也感到现在有一个趋向,即谈到大遗址保护言必建遗址公园,且很多规划都是设计公司流水线上的作品,缺乏因地制宜。考古资源是一种特殊的资源,它既植根于过去也存在于当下,它们可以为我们所用,并且不可避免的在流逝。我们也正是希望能够通过这样一路走访,增进自身对于文化遗产保护的思考。

博物馆集中展现了一个遗址或一个地区的文物精髓。遗址博物馆虽小但五脏俱全,将遗址故事向我们娓娓道来。依遗址而建的博物馆为我们提供了更多的遗迹信息,同时也起到了一定的遗址保护作用。就如不到黄山不知其雄奇,来到博物馆见到各种遗迹、遗物后我们才有了更多的关于其大小、形制等的概念,曾经书本中的描述才更深刻地印在脑海当中。贺兰山的岩画很多就被收藏在宁夏博物馆中,伴着模拟的流水鸟鸣声,让人沉浸在先民刻凿出的大千世界中。

陈宥成老师现场教学

陈宥成老师现场教学 科技手段的助力加强了我们对考古资源信息发掘的深度,此行也特意安排了到兰州大学西部环境教育部重点实验室的参观学习。先进的设备与专注的实验人员让我们相信在不同学科下对于考古材料的研究还大有可为,而他们出于自身学科背景提出的问题又为考古工作者打开了思路。兰大的博士热情洋溢地为我们介绍了他们实验室的研究成果,其中文化交流也是他们所关注的问题,通过多样的分析手段,他们也在试图复原不同时期的“丝绸之路”。

考古学属于广阔的田野,植根过去,更连接当今。读万卷书,行万里路,我们相信自己走过的每一处遗迹,已在每一位同学脑海中刻下不可磨灭的印记。十天时间对于一项研究来说还嫌太短,对于一生的学习来说更是太过短暂,但它的意义在于给以我们启发;无论我们是在考古的起点还是沿途,这十天都将是一个特殊的节点。翻看微信公众号上同学们记录下的所见所感,满溢的是面对一景一物的触动;这些颠簸路途中的所思所想,随着时间积淀,还有学术累积,最终迸发出来的东西,正是我们组织丝绸之路研学考察活动根本目的之所在。

丝路,我们来过

丝路,我们来过 漫漫长路千里西行,满怀敬意的探寻祖先的踪迹;细看沧海桑田变换,认真执着的走好自己的前程。

2016,丝路,我们一起走过。

致谢:

衷心感谢2016考古研学考察沿途支持与帮助我们的前辈、老师和同行:

中国社会科学院考古研究所陈星灿副所长、叶茂林研究员,翟少冬博士;

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高星研究员、彭菲博士;

甘肃省文物局梁建宏;

甘肃省广河县文广新局马局长、文物股马股长、齐家文化博物馆马馆长;

甘肃省文物考古研究所周静;

甘肃秦安大地湾博物馆邵耀锋主任、程媛;

兰州大学董光辉教授、张冬菊副教授、崔一付博士;

青海省文物考古研究所肖永明研究员、杜伟;

宁夏回族自治区文物考古研究所罗丰所长、王惠民研究员。

首师考古,感恩前行!

(作者:赵雅楠 秦昱 首都师范大学公众考古学中心)