Углубленное чтение

Удила и псалии I-IV вв. н.э.

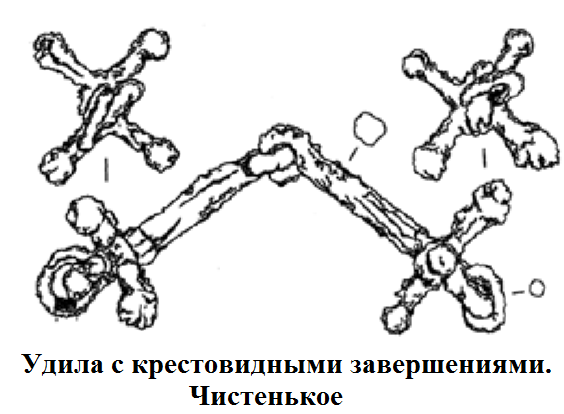

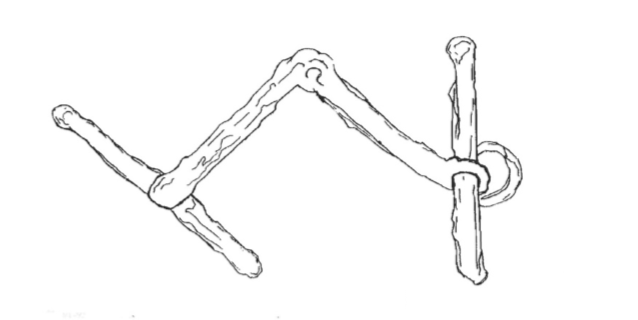

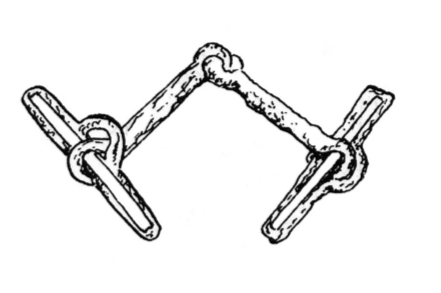

Ранние удила с витыми грызлами часто имеют насадки на концах, иногда называемые крестовидными псалиями. Однако основную функцию псалия — соединять удила и оголовье — они не могли выполнять хотя бы потому, что на них негде крепить ремни. Археологический материал показывает, что такие удила бытовали долго.

Ранние удила с витыми грызлами часто имеют насадки на концах, иногда называемые крестовидными псалиями. Однако основную функцию псалия — соединять удила и оголовье — они не могли выполнять хотя бы потому, что на них негде крепить ремни. Археологический материал показывает, что такие удила бытовали долго.

Псалии – это конструктивные части узды в виде приспособлений разной конфигурации, представляющие единый механизм с удилами и являющиеся посредником, через которого осуществляется передача команд поводом при управлении животным. Основная функция псалия – соединение удил и оголовья. Дальнейшая классификация приводится по публикации А.В. Антипенко.

По форме основы псалий можно разделить на три типа:

1) Кольцевидные – основой является подвижно соединенное с грызлом кольцо, которое может дополняться элементами крепления;

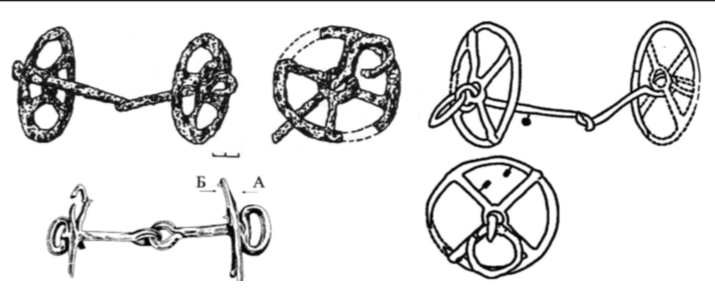

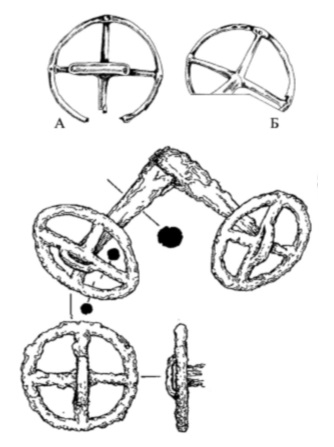

2) Колесовидные – основа представляет собой подвижно- или неподвижно закрепленное на грызле удил колесо с крестообразно расположенными спицами (оформленными различным образом), на внешней стороне колеса располагаются элементы крепления;

3) Стержневидные – состоят из набора следующих конструктивных элементов: основа – часть псалия, ограниченная верхним и нижним элементами крепления; элементы крепления – части псалия, которые располагаются на основе и служат для соединения с другими частями узды; завершения – оформленные различным образом верхний и нижний края псалия, выполняют практически всегда декоративную функцию.

Типы подразделяются на варианты, которые выделены на основании материала изготовления и наличия или отсутствия элементов крепления.

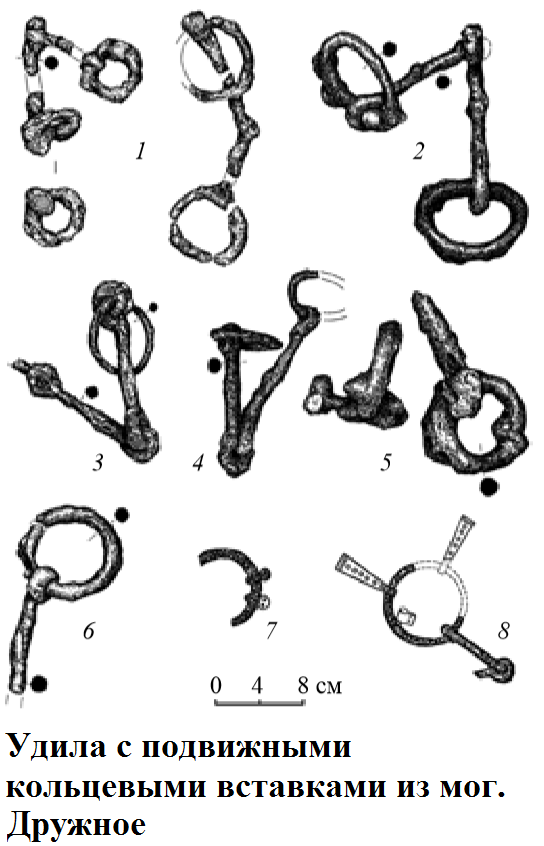

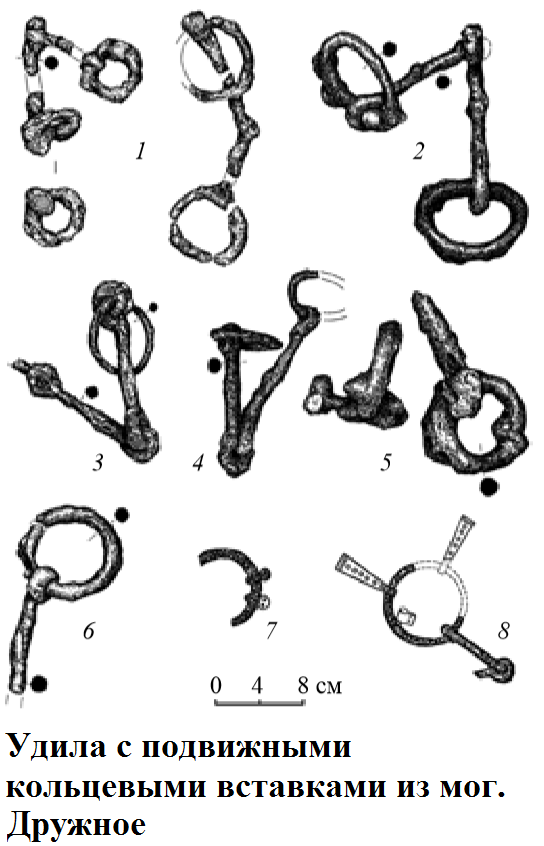

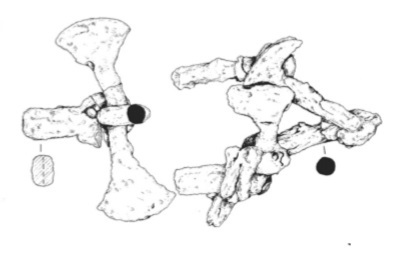

Кольцевидные псалии являются наиболее распространенным в некрополях варварского населения Северного Причерноморья в I-IV вв. н. э. Железные грызла удил загнуты в петлю, в которую продето кольцо псалия. В данной конструкции функции псалия и поводного кольца слились вместе, и, в большинстве случаев, последние остались в качестве единственного завершения грызла. В III-I вв. до н. э. такие псалии часто встречаются на территории Румынии и Словении, отдельные находки этого времени происходят с территории Болгарии. В римское время во Фракии простая узда с окончаниями грызл в виде петель, в которые вставлены по одному или два кольца так же становится самым распространенным типом.

На всей территории Римской империи в первые века нашей эры кольцевидные псалии (кельтский тип) в составе конской амуниции встречаются достаточно часто. По мнению И. Р. Ахмедова, кольцевидные псалии (железные и бронзовые) относятся к типу, широко распространенному в Восточной Европе. А. Н. Кирпичников считает, что кольчатые псалии свойственны коневодству со стабильным, спокойным по темпераменту стадом и достаточно длительной школой выездки. Вероятней всего, сама по себе кольцевидная форма псалия не может служить показателем культурной принадлежности или хронологическим индикатором, поскольку такие псалии получили распространение в первые века нашей эры в среде кочевников Евразийских степей и без особых изменений продолжают использоваться сейчас.

Массовость распространения таких псалиев можно объяснить тем, что их производство не требует каких-либо сложных технологических приемов. Кольцевидные железные псалии подразделяются на четыре варианта.

Круглые кольцевые псалии (1а), наиболее распространненые на могильниках варварского населения Северного Причерноморья. Обнаружены в составе погребального инвентаря при раскопках Битакского могильника, Восточного некрополя Неаполя скифского, могильника Усть-Альма, могильника Нейзац, Дружное, могильника Тас-Тепе, могильника у с. Курское, могильника у с. Суворово, погребении у с. Мичуринское.

Овальные (1б) происходят из погребения в кургане Шевченсковской группы (вторая половина II – начало III вв. н. э.), аналогичные псалии обнаружены в могиле 43 Совхоза № 10 (III в. н. э.). Кольцевидные псалии с дополнительными поводными кольцами или карабинами «восьмеркообразной» формы (1в) на территории Крыма обнаружены в погребениях, относящихся ко второй половине I – началу II вв. н. э., например, в захоронении у с. Константиновка, а также в Битакском и Усть-Альминском могильниках. Аналогичные псалии происходят из комплексов, найденных на смежных с Крымом территориях, например, могилы 79 некрополя Танаиса, датируемой концом I в. н. э.

Овальные (1б) происходят из погребения в кургане Шевченсковской группы (вторая половина II – начало III вв. н. э.), аналогичные псалии обнаружены в могиле 43 Совхоза № 10 (III в. н. э.). Кольцевидные псалии с дополнительными поводными кольцами или карабинами «восьмеркообразной» формы (1в) на территории Крыма обнаружены в погребениях, относящихся ко второй половине I – началу II вв. н. э., например, в захоронении у с. Константиновка, а также в Битакском и Усть-Альминском могильниках. Аналогичные псалии происходят из комплексов, найденных на смежных с Крымом территориях, например, могилы 79 некрополя Танаиса, датируемой концом I в. н. э.

Еще один вариант (1г) - кольцевидные железные псалии, к каждому из колец которых прикреплены по два железных зажима округой или прямоугольной формы для фиксации ремней. Наиболее ранней находкой такого варианты считается псалий из мавзолея Неаполя скифского I в. до н. э. К варианту относится ряд находок из могильника Битак, некрополя Балта-Чокрак, Усть-Альминсского могильника, некрополя Нейзац могильника у с. Курское.

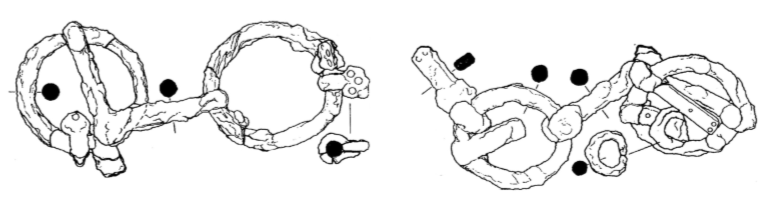

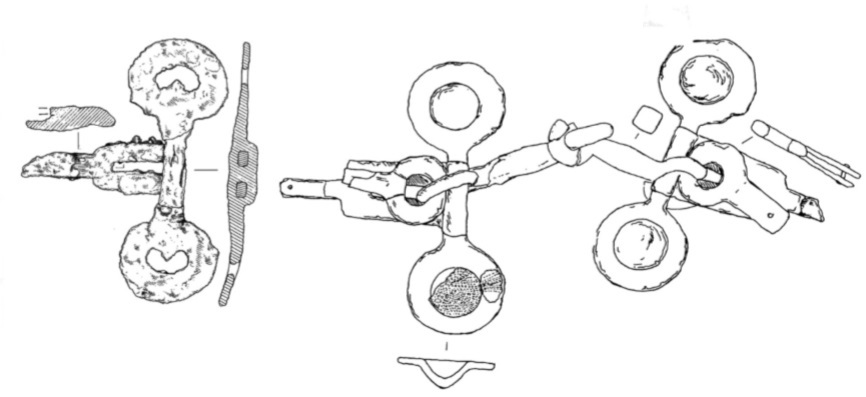

Колесовидные псалии, по мнению К. Ф. Смирнова, появляются в I в. до н. э. В. Ю. Малашев, ссылаясь на И. Р. Ахмедова, выделил две серии колесовидных псалиев по способу их крепления к удилам: 1) псалии, отдельно и целиком насаживали на звено удил, после чего конец звена загибался в круглую петлю; 2) псалии неподвижно прикреплены к грызлам и имеют с внешней стороны прямоугольную рамку для крепления ремней оголовья. Удила с псалиями первой серии занимают более раннюю хронологическую позицию по отношению к удилам второй и встречены в комплексах не позднее первой половины III в. н. э. А. Е. Пуздровским выделены три варианта колесовидных псалиев. Два из них повторяют типы И. Р. Ахмедова, третий отличается фигурным оформлением спиц и наличием зажимов для повода и ремней оголовья.

Псалии варианта 1 в виде колеса с четырьмя крестообразно расположенными спицами, насажены на грызла, которые снаружи заканчиваются круглой петлей. Большинство фрагментов псалиев происходят из раскопок Усть-Альмы. Один экземпляр удил с колесообразными псалиями, датируемый рубежом эр, найден в Золотобалковском могильнике. Кроме железных колесовидных псалиев с отверстием в центре для продевания петли грызл, встречаются экземпляры, изготовленные из бронзы.

Колесовидные псалии варианта 2 имеют по четыре спицы и снабжены рамкой подпрямоугольной или трапециевидной формы на внешней стороне для крепления ремней. Наиболее ранние экземпляры, выполненные из железа, обнаружены в Битакском могильнике и датируются началом II в. н. э. В склепе 799 Усть-Альминского некрополя псалии варианта 2 найдены с материалами середины II в. н. э. Колесовидные псалии с рамкой на внешней стороне происходят из погребения на городище Неаполь скифский.

Колесовидные псалии варианта 2 имеют по четыре спицы и снабжены рамкой подпрямоугольной или трапециевидной формы на внешней стороне для крепления ремней. Наиболее ранние экземпляры, выполненные из железа, обнаружены в Битакском могильнике и датируются началом II в. н. э. В склепе 799 Усть-Альминского некрополя псалии варианта 2 найдены с материалами середины II в. н. э. Колесовидные псалии с рамкой на внешней стороне происходят из погребения на городище Неаполь скифский.

Вариант 3 - колесовидные псалии, на которые с внешней стороны крепилось по два зажима разной длины. Иногда эти зажимы изготавливали из серебра. Наиболее ранние псалии варианта 3 обнаружены в грунтовой могиле некрополя Бельбек IV. Псалии имеют по три спицы, на поверхности кольца сохранились следы обмотки бронзовой проволокой в виде поперечных линий. Зажимы были вставлены в концевые кольца удил и имели разную длину. Могила датируется 120-150 гг. н. э. Пара псалиев варианта 3 обнаружена на некрополе Нейзац, датируются они второй половиной II в. н. э

Вариант 3 - колесовидные псалии, на которые с внешней стороны крепилось по два зажима разной длины. Иногда эти зажимы изготавливали из серебра. Наиболее ранние псалии варианта 3 обнаружены в грунтовой могиле некрополя Бельбек IV. Псалии имеют по три спицы, на поверхности кольца сохранились следы обмотки бронзовой проволокой в виде поперечных линий. Зажимы были вставлены в концевые кольца удил и имели разную длину. Могила датируется 120-150 гг. н. э. Пара псалиев варианта 3 обнаружена на некрополе Нейзац, датируются они второй половиной II в. н. э

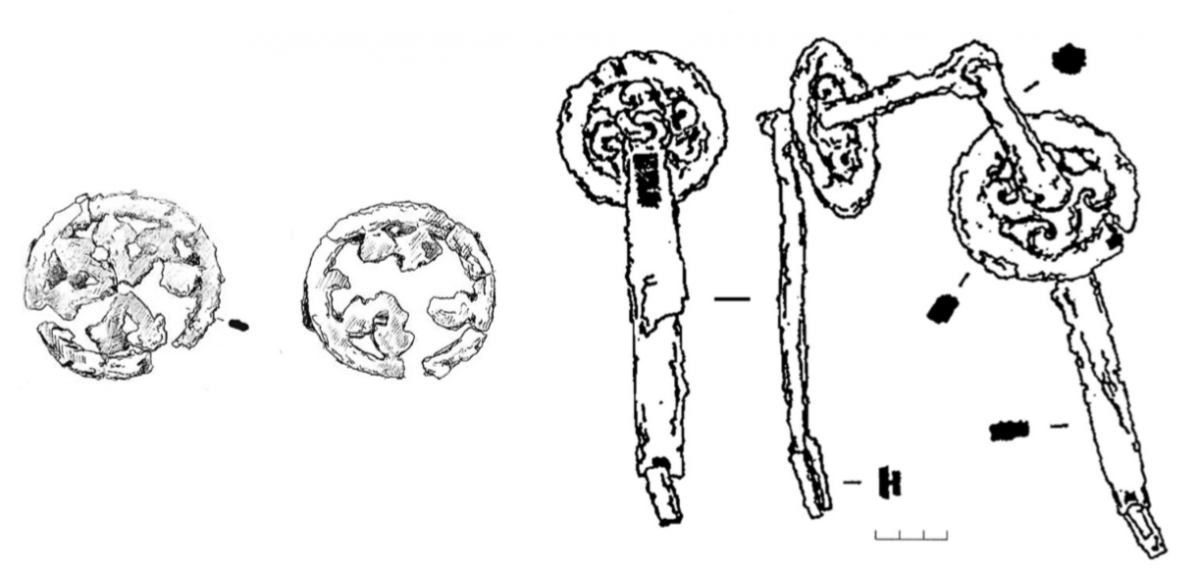

Колесовидные псалии с 3-4 спицами в виде завитков – относятся к 4 варианту. Такие псалии, обнаружены в могиле 120 могильника Битак, имеют четыре спицы в виде завитков и отверстия в центре, сквозь которые продевалась петля грызл. К ней прикреплены железные пластины, оканчивающиеся подвижными зажимами. Погребение датируется концом I – началом II вв. н. э. В склепе 715 Усть-Альминского могильника найдены псалии с оформлением спиц в виде расходящихся от центра 7-8 стрел с сердцевидными окончаниями. М. Г. Мошкова предполагает, что данные изделия изготавливались в мастерских северопричерноморских городов.

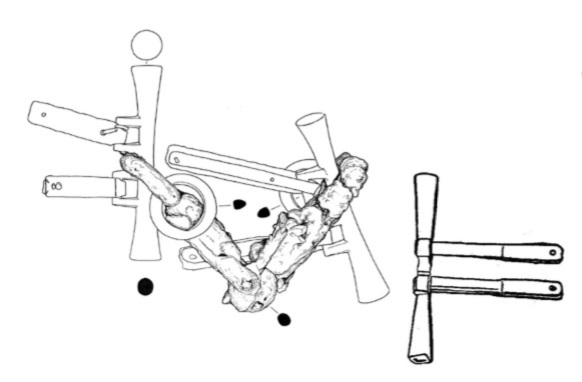

Стержневидные псалии А. В. Симоненко называет «обычными для сарматов изделиями». А. А. Глухова, анализируя материал междуречья Волги и Дона, пришел к выводу, что большинство псалиев I-II вв. н. э. однотипны – относятся к типу стержневидных, различаясь окончаниями. Псалии, основу которых составляет стержень, представлены в Крыму различными вариантами. Основные различия между ними заключаются в форме окончания основы и способах крепления ремней оголовья и повода. Достаточно часто стержневидная конструкция комбинируется с дополнительными кольцами для крепления ремней повода.

Стержневидные псалии А.В. Антипенко подразделяет на шесть вариантов. К первому относятся псалии с конусовидными расширениями на концах без дополнительных элементов для крепления ремней оголовья. В Крыму они представлены в некрополе Усть-Альма, Нейзац и Битак. В целом время их бытования можно ограничить I – первой половиной III вв. н. э. А. Е. Пуздровский считал этот тип псалиев имитацией северокавказских экземпляров с восьмерковидным расширением и двумя отверстиями в центре, дата которых не выходит за рубеж эр.

К второму варианту принадлежат псалии стержневидной формы с одной центральной петлей, продетой сквозь грызла. Представлены они многочисленными экземплярами, имеющими специфические особенности. Это позволяет выделить несколько подвариантов, принимая за критерий форму стержня и петлей. Для варианта 3 в целом характерен стержень с двумя выступами-рамками овальной или подпрямоугольной формы. Время использования псалиев третьего варианта охватывает период I – III вв. н.э. В Крыму такие изделия встречены на могильнике Усть-Альмы и Восточном некрополе Неаполя Скифского.

К второму варианту принадлежат псалии стержневидной формы с одной центральной петлей, продетой сквозь грызла. Представлены они многочисленными экземплярами, имеющими специфические особенности. Это позволяет выделить несколько подвариантов, принимая за критерий форму стержня и петлей. Для варианта 3 в целом характерен стержень с двумя выступами-рамками овальной или подпрямоугольной формы. Время использования псалиев третьего варианта охватывает период I – III вв. н.э. В Крыму такие изделия встречены на могильнике Усть-Альмы и Восточном некрополе Неаполя Скифского.

Вариант 4 включает железные псалии, стержень которых заканчивается с каждой из сторон круглой бляхой с сердцевидным вырезом. Найдены, например, в могиле 355 некрополя Нейзац. В основу псалия неподвижно вставлена П-образная рамка с зажимами для ремней оголовья, в петлях удил закреплено по кольцу с зажимами для крепления повода. На поверхности псалиев заметны остатки золотого и серебряного покрытия. Датируется погребение второй четвертью II в. н. э. Схожие псалии были обнаружены на могильниках Опушки, Чернореченском, Неаполя Скифского. Именуемые, также очковидными, такие железные псалии используются сарматами в I – начале II вв. н. э.

Вариант 4 включает железные псалии, стержень которых заканчивается с каждой из сторон круглой бляхой с сердцевидным вырезом. Найдены, например, в могиле 355 некрополя Нейзац. В основу псалия неподвижно вставлена П-образная рамка с зажимами для ремней оголовья, в петлях удил закреплено по кольцу с зажимами для крепления повода. На поверхности псалиев заметны остатки золотого и серебряного покрытия. Датируется погребение второй четвертью II в. н. э. Схожие псалии были обнаружены на могильниках Опушки, Чернореченском, Неаполя Скифского. Именуемые, также очковидными, такие железные псалии используются сарматами в I – начале II вв. н. э.

Стержневидные бронзовые псалии, конусовидно расширяющиеся к концам, с двумя прямоугольными петлями, в которые вставлены зажимы для ремней относятся к 5 варианту. Кроме того, в петлю грызл вставлены дополнительные кольца. Обнаружены в некрополе Нейзац (1-я пол. III в) и Чернореченском могильнике (1-я пол. III в). К железным удилам были прикреплены псалии, которые состояли из стержня, расширяющегося к концам, к которым под прямым углом были прикреплены по два зажима.

Стержневидные бронзовые псалии, конусовидно расширяющиеся к концам, с двумя прямоугольными петлями, в которые вставлены зажимы для ремней относятся к 5 варианту. Кроме того, в петлю грызл вставлены дополнительные кольца. Обнаружены в некрополе Нейзац (1-я пол. III в) и Чернореченском могильнике (1-я пол. III в). К железным удилам были прикреплены псалии, которые состояли из стержня, расширяющегося к концам, к которым под прямым углом были прикреплены по два зажима.

Вариант 6 включает железные псалии, стержни которых заканчиваются лопастями с обеих сторон. Обнаружены в могиле 374 некрополя Нейзац, датирующейся второй половиной II в. н. э, плакированы серебром. Грызла удил завершаются петлей, в которую вставлены кольца, возможно, с зажимами. Авторами публикаций применительно к псалиям подобного типа применяются различные определения – секировидные, лопастевидные, лопатковидные, различаются они незначительно, в большинстве случаев только степенью расширения к краю. Стержневидное основание псалиев снабжено двумя петлями, предположительно, для ремней оголовья. Зачастую в петли на концах грызл крепились дополнительные кольца для повода. Псалии с секировидными (лопастевидными) расширениями на концах встречены на обширной территории, хотя их конструкция несколько отличается от принятой в сарматском мире.

Вариант 6 включает железные псалии, стержни которых заканчиваются лопастями с обеих сторон. Обнаружены в могиле 374 некрополя Нейзац, датирующейся второй половиной II в. н. э, плакированы серебром. Грызла удил завершаются петлей, в которую вставлены кольца, возможно, с зажимами. Авторами публикаций применительно к псалиям подобного типа применяются различные определения – секировидные, лопастевидные, лопатковидные, различаются они незначительно, в большинстве случаев только степенью расширения к краю. Стержневидное основание псалиев снабжено двумя петлями, предположительно, для ремней оголовья. Зачастую в петли на концах грызл крепились дополнительные кольца для повода. Псалии с секировидными (лопастевидными) расширениями на концах встречены на обширной территории, хотя их конструкция несколько отличается от принятой в сарматском мире.

Детали конского снаряжения, такие как псалии, являются одним из наиболее ярких показателей связей региона с сопредельными территориями. Их разнообразие характеризует высокую мобильность населения в Северопричерноморском регионе. В целом, можно отметить, что форма псалиев среднесарматского и позднесарматского времени на территории Северного Причерноморья демонстрирует преемственность в использовании средств управления конем. Типы псалиев, относящихся к I-II вв. н. э., распространены и в более позднее время в несколько модифицированном варианте. Материалы северопричерноморских некрополей демонстрируют сходство с находками на обширной территории расселения сарматских племен.

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: