Углубленное чтение

Бронзовые светильники из Херсонеса

Античные импортные светильники Северного Причерноморья являются весьма привлекательной, хорошо датируемой находкой, позволяющей также установить характер внешних экономических связей. Светильники, как правило, изготавливались из глины, но существуют и редкие исключения. Так, бронзовые светильники относятся к категории крайне редких находок, вместе с тем, весьма примечательных.

Первым в отечественной литературе был опубликован светильник из сарматского погребения у хутора Клименковского в работе И. В. Яценко. Затем в своде В. В. Кропоткина, посвященном римским импортным изделиям в Восточной Европе, была представлена информация о восьми известных на момент публикации бронзовых лампах. Пять бронзовых светильников из раскопок Танаиса представлены в монографии Т. М. Арсеньевой. Четыре экземпляра опубликованы в монографической работе Е. М. Алексеевой, посвящённой истории Горгиппии. Большой вклад в изучение темы бронзовых ламп Северного Причерноморья внёс М. Ю. Трейстер, собрав информацию о двадцати двух экземплярах, в большинстве случаев, относящихся к римскому времени.

Что касается крымских находок, то первой такой можно считать верхнюю часть металлического фонаря — лантерны из раскопок Усть-Альминского могильника. Несколько уникальных бронзовых светильников происходят из Херсонеса. Бронзовые светильники в быту античного общества появляются задолго до начала нашей эры. В эллинистическое время в Херсонесе они уже были, судя по находке щитка ручки светильника в виде пальметты. Ажурный щиток исполнен в форме девятилепестковой пальметты. На его лицевой стороне нанесены неглубокие канавки, подчеркивающие форму, внутри лепестков — ажурные отверстия. Найден щиток был во время раскопок М. И. Золотарева в 1990 году в помещении 4 квартала C. Судя по всему, херсонесскую находку следует относить к поздне-эллинистическому времени.

Однако, ещё в 1963 году в экспозицию античного зала Херсонесского музея были помещены два бронзовых светильника, которые долгое время оставались незамеченными для науки. Оба они были обнаружены во время раскопок К. К. Косцюшко-Валюжинича в 1888–1907 годах. Первый из них — светильник с трилистником на носике. Форма светильника очень схожа с экземплярами эллинистического времени. Рожок в верхней части украшен рельефным трилистником-пальметтой, имеет продолговатую форму, уплощенную с боков. Передняя его часть вместе с отверстием для фитиля утрачена. Плечики по краю имеют четко выраженную грань.

Овальное отверстие для заливки масла обрамлено валиком и когда-то закрывалось шарнирной крышечкой. Из двух её стоек шарнирного крепления одна сохранилась полностью, вторая — частично. Дно округлое, невысокое и резко расширяется в нижней части, изнутри слабовогнутое. Ручка кольцевидной формы с широким углублением вдоль её внешней стороны. Светильник был найден в 1905 году в южной части «порта». Размеры изделия в длину — 94 мм, в ширину — 47 мм, и в высоту — 37 мм.

Производились подобные светильники, судя по приблизительным, аналогиям в I в. до н. э. на территории Птолемеевского Египта. Вместе с тем, близкие аналогии имеются среди светильников, произведенных на Боспоре и, датируемых от последней четверти I в. до н. э. — до III в. н. э. включительно.

Второй светильник из раскопок К. К. Косцюшко-Валюжинича имеет грушевидную форму. Верхняя часть плоская, обрамлена по краю четко выступающим валиком. Ручка кольцевидная, над ней — щиток в виде плоской лунницы. Её окончания-шишечки утрачены, как и края отверстия для заливки масла. Однако сохранились все три петли для подвешивания на цепях: пара у основания рожка и одна — в средней части щитка ручки. Отверстие носика — круглое. Тулово светильника на конусовидном поддоне. На внутренней поверхности дна — точёные концентрические канавки и валики с коническим углублением в центре.

Светильник был найден в 1903 году в центральной части городища между т. н. «Храмом с ковчегом» и Главной улицей. Размеры находки следующие: длина — 81 мм; ши рина — 37 мм; высота без ручки — 21 мм, с ручкой — 30 мм. Аналогии, в отличие от предыдущей находки, точны и достаточно многочисленны. Чаще всего светильники этого типа встречаются на приграничных территориях Римской империи, начиная от Британского острова и заканчивая регионом Нижнего Дуная. Достаточно часто их находят в римских военных лагерях и поселениях, связанных с ними. Точная дата появления светильников этого типа неизвестна.

Самые ранние датированные экземпляры, аналогичные херсонесской находке, происходят из Геркуланума и Помпей, что даёт нижнюю дату — 79 г. н. э. и свидетельствует о появлении подобных светильников ещё в 70-е гг. I в. н. э. На сегодняшний день этот херсонесский светильник — единственный известный за пределами территории Римской империи. Он же и самый восточный по месту обнаружения. Наиболее вероятно появление этого светильника в Херсонесе с дислокацией римского гарнизона в первой четверти или начиная с середины II в. н. э.

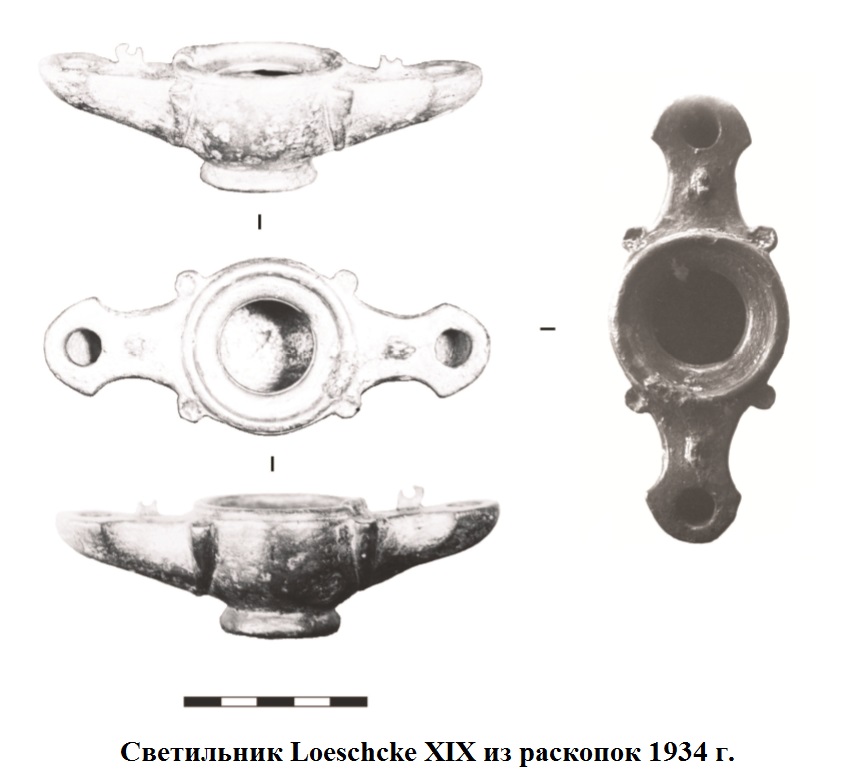

Также с римским военным присутствием может быть связан ещё один светильник, относящийся к типу Loeschcke XIX с двумя рожками. Центральная часть лампы украшена высоким концентрическим валиком, по краям от него четыре розетки с круглыми углублениями. Отверстие для масла круглое, широкое, обрамленное невысоким валиком. Крышка отсутствует. Верхние части рожков плоские, отверстия носиков круглые. На шейках рожков сверху — по одной петле для подвешивания на цепочке. Дно на высоком кольцевом поддоне. Светильник происходит из раскопок Г. Д. Белова в 1934 году, на Северном берегу. Найденный с ним материал датирован I — IV вв. Размеры: длина — 122 мм, высота — 35 мм, ширина — 45 мм, диаметр дна — 30 мм.

Также с римским военным присутствием может быть связан ещё один светильник, относящийся к типу Loeschcke XIX с двумя рожками. Центральная часть лампы украшена высоким концентрическим валиком, по краям от него четыре розетки с круглыми углублениями. Отверстие для масла круглое, широкое, обрамленное невысоким валиком. Крышка отсутствует. Верхние части рожков плоские, отверстия носиков круглые. На шейках рожков сверху — по одной петле для подвешивания на цепочке. Дно на высоком кольцевом поддоне. Светильник происходит из раскопок Г. Д. Белова в 1934 году, на Северном берегу. Найденный с ним материал датирован I — IV вв. Размеры: длина — 122 мм, высота — 35 мм, ширина — 45 мм, диаметр дна — 30 мм.

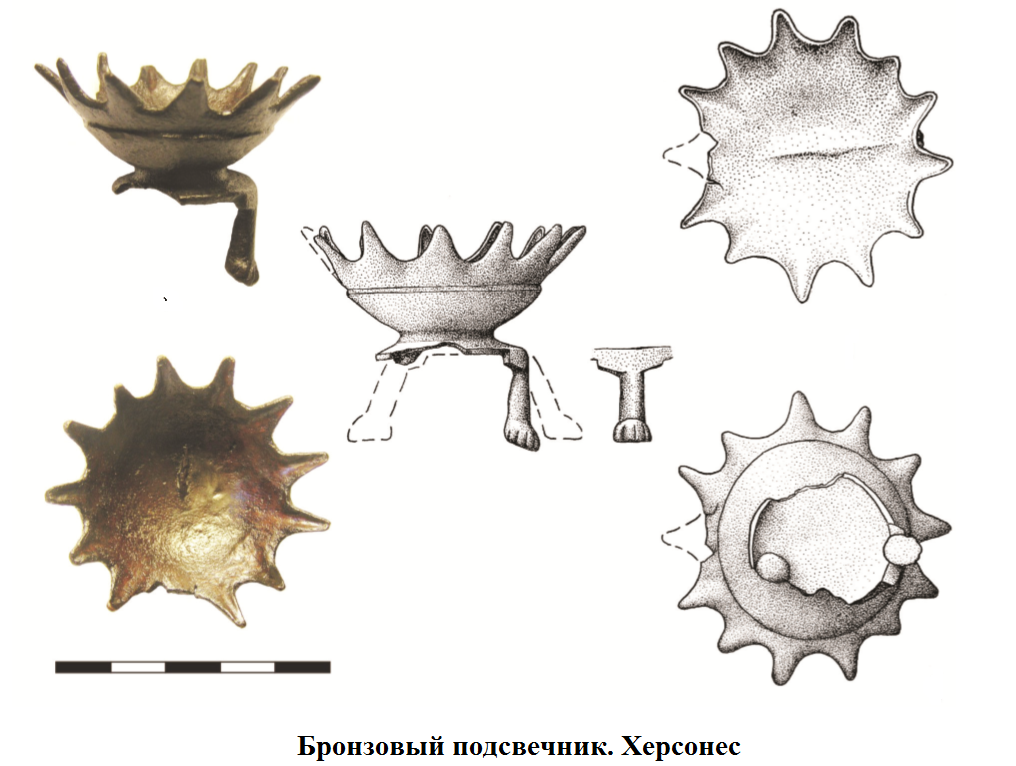

Кроме того, в Херсонесе был найден бронзовый подсвечник. Он имеет форму чаши с тринадцатью лепестками, один из которых утрачен. Нижняя часть чаши отделена горизонтальным выступом. Основание подсвечника имеет вид круглого диска на трех ножках в форме львиных лап, из которых сохранилась только одна. На его внутренней стороне, в центре, сохранились следы литейного шва. Подсвечник найден во время раскопок М. И. Золотарева в 1992 году. Его размеры: высота 54 мм, ширина 68 мм. Аналогии нашлись не самые близкие, но позволяющие определить назначение предмета. Вероятнее всего предмет был предназначен для восковых свечей. Впрочем, нельзя исключать и того, что предмет служил в качестве фимиатерия.

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: