Углубленное чтение

Украшения с выемчатыми эмалями

Среди украшений такого рода встречаются разнообразные ажурные фибулы, фигурные цепочки, подвески. Они отливались из бронзы, имели выемки геометрических форм, которые заполнялись красной, зелёной, жёлтой и белой толченой стеклянной массой, нагревались, чтобы стеклянный порошок растаял и покрыл выемку равномерным слоем эмали. Вместе с выемчатыми эмалями иногда находят массивные проволочные браслеты и шейные гривны, жестяные подвески, венчики, покрытые чеканным орнаментом.

Что касается вопроса хронологии, то в датировке выемчатых эмалей выделяются стадии. Так, по материалам Поднепровья, к ранней стадии относятся изделия второй половины II – начала III в., к средней – конца II – второй половины III в., поздней – середины III – IV в. Комплексы юга, в том числе и Крыма, дают следующие даты: ранняя стадия – конец II – III в.; средняя – середина II – середина III в.; поздняя – вторая треть – конец IV в.

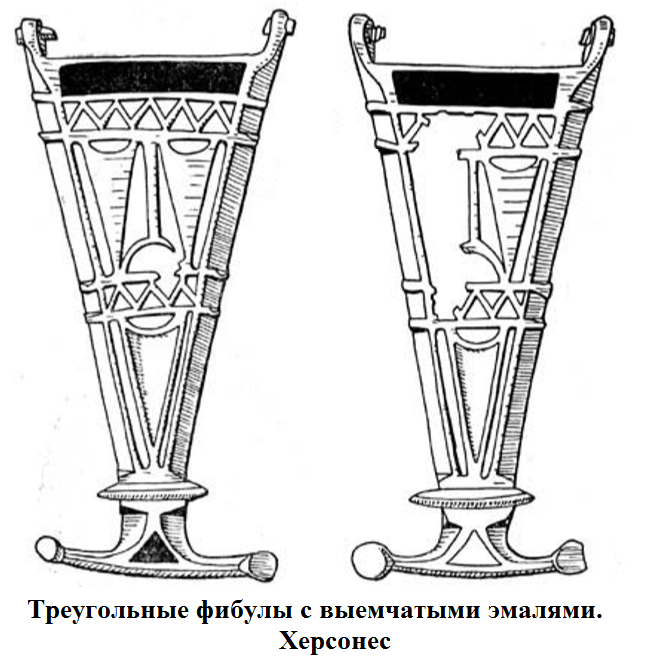

Впервые в Крыму выемчатые эмали были обнаружены на античном некрополе Херсонеса в ходе раскопок К.К. Костюшко-Валюжинича 1891 года. Тогда были найдены две треугольные фибулы с эмалью красного и зеленого цвета в заполнении коллективной гробницы 3, обложенной и перекрытой каменными плитами. Гробница была ограблена, заполнена щебнем и землей, стоявшие в ней глиняные урны разбиты. Из заполнения, кроме треугольных фибул, происходит множество вещей. Судя по находкам, погребальное сооружение использовалось долго – вплоть до V в. Здесь, в частности, были обнаружены серебряная монета Каракаллы (212–217 гг.), переделанная в подвеску, две фибулы-цикады.

Треугольные ажурные фибулы являются одной из наиболее распространенных групп украшений с выемчатой эмалью. По типологии Г.Ф. Корзухиной находки из Херсонеса относятся к типу III варианту 1 (с треугольным окончанием ножки). Данные украшения обладают признаками средней стадии развития эмалевого художественного стиля.

Из Керчи происходит, по-видимому, нижняя часть ножки процветшей фибулы. М.Е. Левада указывает, что она известна по фотографии начала ХХ в., которую отыскала в фондах Керченского историко-культурного заповедника Н. Быковская.

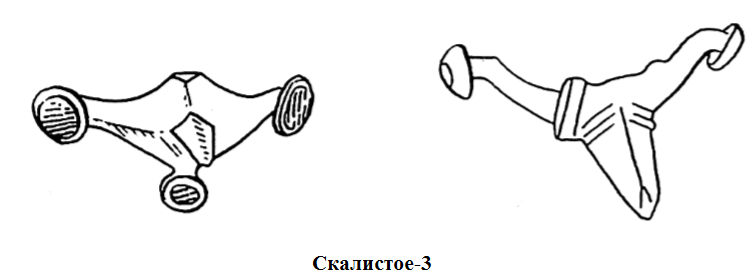

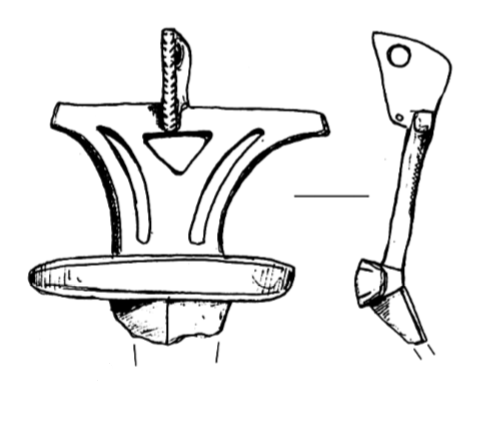

В 1965 году на позднескифском могильнике Скалистое-3 исследования И.И. Лободы привели к открытию еще двух эмалей: бронзовые шпоры с эмалью лежали рядом с погребенным вместе с мечом и набором воинского снаряжения. Автором раскопок было приведено следующее описание:

Одна (шпора) бронзовая литая, имеет форму выгнутого дугой ромба, концы которого украшены припаянными дисками (наименьший диаметр – 10 мм, наибольший – 13 мм), заполненными красной эмалью. В центре шпоры – четырехгранный заостренный шип длиной 13 мм. Вторая шпора украшена двумя припаянными дисками, заполненными красной эмалью. Длина шипа – 23 мм.

Судя по рисунку в публикации, у первой шпоры было четыре упора, один из которых обломан. Помимо меча и шпор, из погребения происходит достаточно богатый инвентарь: удила, кувшин и краснолаковая тарелка, три браслета, пять фибул, бусы, колечко с шишечками по ободу, две поясные пряжки, два наконечника ремней. В последнее время выяснилось, что находки шпор с эмалями достаточно многочисленны. Аналогии шпоре с двумя упорами происходят из Коврая (Среднее Поднепровье) и с р. Псел в пределах Курской обл. (Днепровское лесостепное Левобережье). Разными исследователями шпоры их Скалистинского могильника датируются временем III-IV веков.

На могильнике Ай-Тодор в разрушенном трупосожжении в каменном ящике могилы №15 был обнаружен обломок перекладчатой фибулы. Головка и ножка ее были утрачены. Гнезд тоже не было обнаружено. Опубликованная позже реконструкция приблизительна: однозначные данные для определения формы головки как ажурной и ножки как крестовидной отсутствуют. Соответственно, непонятно, к какой стадии развития стиля украшений с эмалями относилась данная фибула, – сохранившийся участок корпуса не позволяет судить об этом. Кроме фрагмента фибулы, из погребения происходят пряжка с железным язычком, бронзовая круглая бляшка, две подвески, сделанные из медных боспорских монет. Пряжка, по наблюдениям авторов раскопок, ссылающихся на аналогии, имеющиеся на Северном Кавказе, датируется серединой – второй половиной III – возможно, началом IV в.

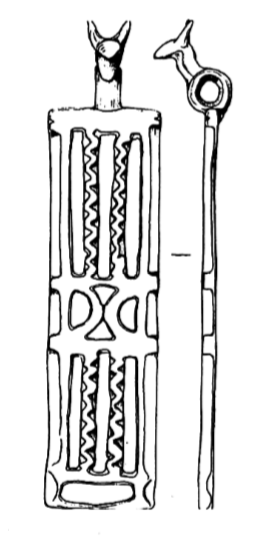

Наконец, в погребении V могилы 275 на могильнике Нейзац в районе костей таза была найдена плакетка (звено цепи) без эмали прямоугольной формы, ажурная, с характерными узкими прямоугольными полями, украшенными зигзаговидными валиками. На кольце крепления в верхней части помещена головка коня или осла. Звено относится к третьей стадии развития стиля эмалевых украшений. Звенья цепей прямоугольной формы, разнообразные по орнаментации, достаточно часты среди находок деталей убора с эмалями и их дериватов.

Наконец, в погребении V могилы 275 на могильнике Нейзац в районе костей таза была найдена плакетка (звено цепи) без эмали прямоугольной формы, ажурная, с характерными узкими прямоугольными полями, украшенными зигзаговидными валиками. На кольце крепления в верхней части помещена головка коня или осла. Звено относится к третьей стадии развития стиля эмалевых украшений. Звенья цепей прямоугольной формы, разнообразные по орнаментации, достаточно часты среди находок деталей убора с эмалями и их дериватов.

Найденное звено абсолютно уникально из-за зооморфной головки. Помимо плакетки, из погребения происходит серия вещей, включающая три бронзовые монеты, три пряжки (фрагмент и целая железные и бронзовая), красноглиняную гончарную миску. В целом И.Н. Храпунов датирует могилу 275 в рамках IV в.

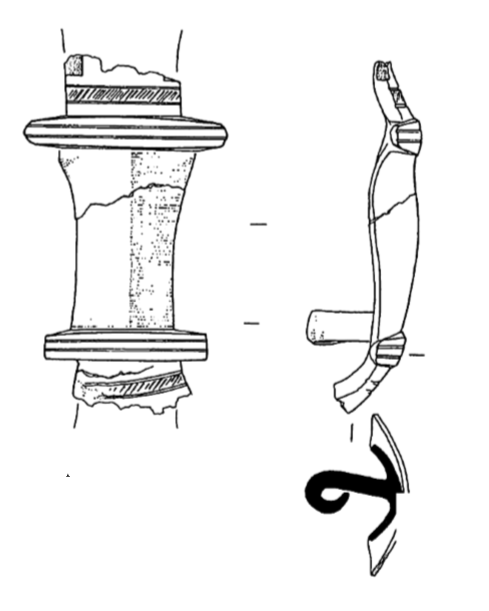

Из могильника происходит и обломок ажурной перекладчатой фибулы без эмали. Он был найден в южном подбое. Инвентарь могилы в целом датируется второй половиной IV в. От фибулы сохранилась лишь верхняя часть ажурного корпуса и гребень, расположенный ниже ее. Данный экземпляр близок фибулам, происходящим из Каневского р-она (Среднее Поднепровье)

Из могильника происходит и обломок ажурной перекладчатой фибулы без эмали. Он был найден в южном подбое. Инвентарь могилы в целом датируется второй половиной IV в. От фибулы сохранилась лишь верхняя часть ажурного корпуса и гребень, расположенный ниже ее. Данный экземпляр близок фибулам, происходящим из Каневского р-она (Среднее Поднепровье)

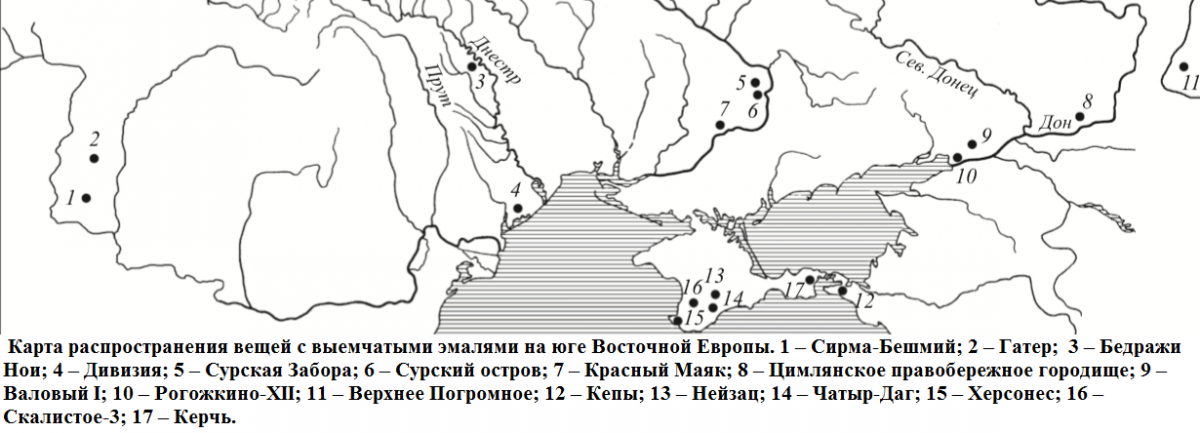

Таким образом, вещи с выемчатыми эмалями обнаружены в Крыму в пяти разных местах. Изделия этого круга найдены в позднескифских захоронениях (Скалистое), некрополях античных городов (Херсонес), на территории античных городов (Херсонес и, вероятно, Керчь), в варварских могильниках Крыма позднеримского периода (Нейзац, Чатыр-Даг). Они использовались практически всеми основными группами населения юга Восточной Европы позднеримского времени в равной степени.

Повсеместно вещи с эмалями единичны, ни в одном из неразрушенных погребений они не составляли ансамбля. Предметы с эмалями представлены, преимущественно, украшениями: лобным венчиком, фибулами (и их обломками), подвесками-лунницами, звеньями цепей, бляшкой, деталью шарнирного браслета. К предметам снаряжения всадника относятся две шпоры.

Некоторые изделия круга восточноевропейских эмалей использовались по своему прямому назначению. В могильнике Скалистое шпоры были положены в погребение вместе с другими предметами снаряжения всадника. Находка в склепе в Херсонесе двух парных треугольных фибул позволяет предположить, что они относились к одному костюму, так же, как подобыне им парные фибулы из кладов Поднепровья и Поочья (например, Мощинского, Борзнянского, Брянского) или некоторых захоронений Прибалтики. Этого нельзя сказать, впрочем, о находке из могильника Нейзац.

Вещи из Крыма очень разнообразны по форме и орнаментации, и не составляют какого-либо стилистического единства, собственные направления их развития на юге не прослеживаются. Восточноевропейские эмали поступали на юг в течение достаточно длительного времени, а контакты южного населения с носителями “эмалевого и пост-эмалевого убора”, начавшиеся в диапазоне от конца II до начала III в., не прекращались и в IV.

Каким же путем поступали на юг восточноевропейские вещи с эмалями? По мнению М.Б. Щукина, И.Н. Храпунова и О.В. Шарова, южные изделия этого круга имели преимущественно прибалтийское происхождение и попали в Крым в результате миграции германцев, в которой могли принять участие и отдельные балтские группировки. Другие исследователи считают родиной южных эмалей Поднепровье. И.В. Зиньковская отмечает, что южные вещи с эмалью являются свидетельствами “эпизодических контактов населения лесной, лесостепной и степной зон Восточной Европы”. Проводником этих контактов было мобильное сарматское население. Не случайно находки вещей с эмалями в степи локализуются именно там, где отмечены области концентрации сарматских памятников: в Венгрии, Поднестровье, низовьях Днепра и Дона, Нижнем Поволжье.

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: