Углубленное чтение

Кирпичная орнаментация в архитектуре Средней Азии

Здания из жженого кирпича, украшенные орнаментацией из облицовочного кирпича, дошли до нас только с X в.; возможно, что более ранних образцов и не было, так как в более ранний период преобладали постройки из сырцового кирпича.

Памятников Средней Азии, украшенных кирпичной орнаментацией, или сохранившихся до наших дней, или хотя бы и не существующих теперь, но известных нам по старым фотографическим снимкам или рисункам, можно насчитать до двух десятков, но среди них точно датированных дошло лишь пять-шесть. Важнейшие из них мы и рассмотрим в этой главе. Кроме того, мы по мере надобности будем привлекать для сравнения родственные им памятники Ирана.

Датированные памятники Средней Азии относятся к периоду от начала XI в. до начала XIV в. Памятники, не носящие точной даты, но определяемые на основании художественно-стилистических и технологических признаков, относятся и к более ранней эпохе (с конца IX в.); из более поздних, чем XIV в., имеющих художественное значение, ни одного памятника не сохранилось. Можно считать, что этот вид орнаментации после XIV в. уже вышел из употребления.

Памятники с кирпичной орнаментацией не сосредоточены в одном каком-либо месте, а встречаются по всей территории Средней Азии. По своему назначению они представляют собой постройки как светского характера (например рабаты, т. е. каравансараи[*]), так и постройки культового характера: мавзолеи (мазары), мечети, минареты.

Перейдем к рассмотрению кирпичной орнаментации этих памятников в хронологическом порядке, выделив для удобства анализа минареты в отдельную группу, которую разберем после других памятников.

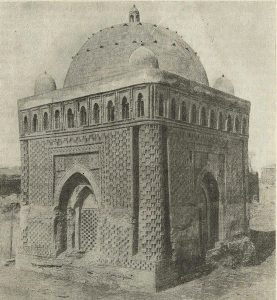

Древнейшим из памятников, имеющих кирпичную орнаментацию, является мавзолей Исмаила Саманида в Бухаре (рис. 1). Впервые этот памятник упоминается в печати в статье «По бухарским святыням», напечатанной в газете «Туркестанский курьер» за 1916 г., где в числе других говорится и об «усыпальнице Хозрета падша Исмаил-Самани» и дается краткое описание мавзолея. Первое воспроизведение памятника, названного просто старой гробницей (old sepulchral chamber), помещено в 1911 г. в книге Олуфсена «The Emir of Bokhara» (стр. 408).

За последние несколько лет этот первоклассный памятник среднеазиатской архитектуры, исключительно гармоничный по своим пропорциям, был предметом тщательного архитектурно-археологического исследования и неоднократно подвергался ремонтно-реставрационным работам. Он описывался и воспроизводился в целом ряде трудов советских и западноевропейских ученых. Мазар Исмаила Саманида представляет собой постройку с квадратным основанием в плане. Это тип центрического мавзолея, характеризующегося наличием в плане правильной геометрической фигуры (квадрат, многогранник) и одинаковой обработкой всех фасадов.

В большинстве работ, написанных за последнее время об этом мазаре, время его постройки, по косвенным данным, относят к концу IX в. Народное предание называет этот памятник мазаром Исмаила Саманида, умершего в 907 г. н. э. Есть упоминания о мазаре Исмаила и в старых документах. В родословной саманидов о мавзолее Исмаила сказано следующее:[*] «Он (т.е. Исмаил) умер 14 сафара 295 г., славная могила его находится в Бухаре, в западной части города». В вакуфном документе, переписанном в 1568-1569 гг. н. э., сказано, что Исмаил пожертвовал земли в пользу мазара своего отца — Ахмеда. Далее говорится, что мазар эмира Ахмеда находится вне древней крепости Бухары, на улице Чехар Гумбезан (т. е. четырех куполов), в западной части города.

На основании этих данных делался вывод, что мазар, где по преданию был похоронен Исмаил Саманид, существовал еще при жизни Исмаила, который, скупив земли, прилегающие к мазару, пожертвовал их в пользу последнего. Исмаил был назначен в Бухару своим братом Насром и прибыл туда ок. 873-874 г. н. э. Таким образом, предполагали, что этот мавзолей, который, согласно вакуфным данным, можно назвать мавзолеем саманидов, был построен не ранее указанного времени.

В 1926 г. в юго-восточном углу мавзолея были произведены небольшие раскопки под наблюдением В. Л. Вяткина, и было обнаружено несколько могил, что является подтверждением сведений, что это был мазар не только Исмаила, но и других саманидов.

Новое открытие дает прочное подтверждение этому и прочно устанавливает эпоху построения мавзолея: в 1937 г. была расчищена от покрывавшей ее штукатурки деревянная доска над восточным входом в мавзолей с надписью куфическим шрифтом (рис. 2). Арабист В. И. Беляев читает в надписи имя «Наср-ибн-Ахмед-ибн-Исмаил» (Наср, сын Ахмеда, сына Исмаила), а это был внук эмира Исмаила Саманид-эмир-Наср, правивший с 914 по 943 г. Таким образом устанавливается, что так называемый мавзолей Исмаила Саманида, правильнее — мавзолей саманидов, был построен в первой половине X в.; похоронены же в нем были, как показали данные произведенных раскопок, несколько лиц.

Стены мазара снаружи и внутри декорированы неглазурованными светло-желтыми кирпичами. Снаружи памятник представляет собой четырехфасадный мавзолей с трехчетвертными колоннами по углам. Каждый фасад его представляет следующую композицию: наверху галерея, образующая 10 ниш с открытыми стрельчатыми арками, каждая арка поддерживается двумя колонками (иногда витыми), каждое панно — со вписанной в него арочкой, и вся галерея в целом обведена жгутом с узлами.

Под галереей кирпичная декорация памятника образует раму вокруг портала (на одном фасаде здесь находится входная дверь с перспективно углубленной в два выступа аркой), на остальных трех фасадах размещены соответственно ложные порталы; затем мы видим вторую, узкую раму, из кружков, образованных из восьми выпиленных частей кирпича (промежутки заполнены алебастром). Нa поле тимпана — еще три декоративных элемента: по квадрату по сторонам и треугольник, поставленный на основание над верхом арки входа. Квадраты двойные, обведены рамкой из кружочков сасанидского типа со вставленными ромбами; в ромбы, в свою очередь, вставлены квадраты с вырезанным из кирпича многогранником; углы во всех четырехугольниках и в среднем треугольнике заполнены отрезками растительного орнамента, вырезанного из алебастровой штукатурки.

Внутри мавзолей представляет собой единое пространство, завершенное куполом. Переход от квадрата к восьмиграннику и шестнадцатиграннику, на который поставлен купол, выполнен посредством тромпов со стрельчатыми арками. Пространство между арками заполнено декоративными ажурными частями. Внутренние стены куба, подобно наружным, украшены кирпичной декорацией, только с другим узором, состоящим главным образом из сочетания четырехугольников и ромбов. В кирпичной декорации, как внутри здания, так и снаружи, мотивы орнаментации очень разнообразны. Простейшими средствами здесь достигаются поразительные эффекты; например, узор угловых колонн составлен из чередования мотива четырех кирпичей, поставленных под углом, и четырех, положенных горизонтально; один из главнейших мотивов декорации стены — мотив ритмического чередования трех кирпичей, поставленных вдоль, и пяти, расположенных полукругом боковыми концами вверх, что создает здесь при ярком солнечном освещении удивительно тонкую игру светотени.

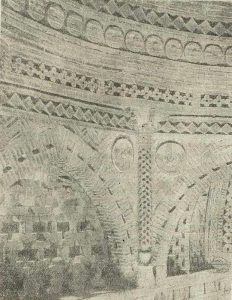

Среди сплошной кирпичной декорации мазара Исмаила мы встречаем в двух местах применение другого материала, алебастровой штукатурки, во-первых, снаружи, в вышеупомянутых декоративных квадратах и треугольниках, и, во-вторых, внутри — в угловых нишах восьмигранного перехода к куполу. Оба углубления в нишах, где помещены небольшие оконца, украшены штукатурными обрамлениями с вдавленным орнаментом в виде стилизованных растительных побегов (рис. 3). Аналогии к этому орнаменту и орнаменту наружной стены в подобной технике и том же материале встречаются в постройках Самарры[*].

Не позволяя провести особенно близкие аналогии в целом с каким-либо другим памятником архитектуры Средней Азии и Ирана, мавзолей Исмаила в ряде отдельных элементов как своей архитектоники, так и декорации связан с некоторыми известными нам памятниками. Так, характер перехода к куполу, устройство пояса тромпов принципиально весьма близко к иранскому памятнику VIII в. — мавзолею в Сенгбесте[*]. Можно отметить еще ряд аналогий: верхнюю галерею мазара Исмаила Саманида можно сравнить с аркатурой фасада дворца в Ракке VIII в.[*] Мы отмечали черты сходства с более ранними памятниками; можно указать сходные черты и в более поздних, например в детально изученном лишь в последние годы мавзолее Гунбад-е-Сурх в Мараге в северном Иране — 1147-1148 гг. Сходны здесь и квадратный план, и трех-четвертные колонны по углам, и применение в облицовке кирпичной фигурной кладки, и схема композиции входной стены (правда, верхняя галерея в Гунбад-е-Сурх отсутствует)[*].

В своей кирпичной орнаментации мазар Исмаила представляет связь с мечетью Талхатан-Баба к югу от Мерва, описанной и опубликованной В. А. Жуковским в его «Развалинах Старого Мерва». Этот памятник относится к XI-XII вв.

И снаружи и внутри мечеть Талхатан-Баба облицована орнаментальным узором из кирпичей. «Здание обращает на себя внимание, — пишет о Талхатан-Баба Жуковский, — своеобразной кладкой кирпича по два сразу один на другой, кладкой узорчатой, с выведением довольно разнообразных рисунков, иногда при посредстве кирпичных же кусочков для мельчайших узоров, которыми покрыты как внутренние стены, и даже купол изнутри, так и наружные». План этой мечети помещен в статье С. А. Судакова «Архитектура сельджуков в Средней Азии» («Социалистическая наука и техника», 1935).

В кирпичной орнаментации мечети Талхатан-Баба, кроме вышеотмоченных, могут быть указаны следующие мотивы: применение кладки спаренными кирпичами в пустой шов, иногда с выточенными из кирпича фигурами в виде буквы «S», узор из повторяющихся ромбов, узор «елочкой», розетками и треугольниками, выточенными из кирпича.

Из числа находящихся в древнем Мерве памятников, относящихся к домонгольской эпохе, но не носящих точной даты, отметим так называемую мечеть Мухаммед-Хананья, описанную еще Жуковским и впервые предварительно изученную Б. Н. Засыпкиным[*]. В 1936 г. эта мечеть была реставрирована Н. М. Бачинским.

В расстоянии около 3 км на запад от Султан-Кала стоит этот памятник, относимый Засыпкиным к XI-XII вв. Это здание (вероятнее всего, мавзолей, а не мечеть) представляет собой комплекс из трех разновременных сооружений. Древнейшая часть — это однокупольная постройка, занимающая юго-западный угол этого комплекса. Купол и стены снаружи сильно разрушены и примитивным образом ремонтированы. С северной стороны главного фасада сохранился фрагмент облицовки из жженого кирпича, представляющий чередование больших и малых декоративных ниш. «Тимпаны больших арок выполнены кирпичом решетчатым узором; особенно интересен мотив из треугольников в тимпане малой арки». Несомненна связь этого мотива с арками галереи султана Санджара и декоративными арками в мавзолее в Талхатан-Баба в 36 км от современного Мерва. Внутри интересен ярус арочных тромпов, выполненных с применением тесаных узорных кирпичей и кладкой «в елку». Характер кладки напоминает декорацию мавзолея Талхатан-Баба[*] и одного из древнейших мазаров в группе Султан-Саадат в Термезе (№ 1 с его узорчатой кирпичной кладкой). Ниже пояса тромпов идет полуразрушенная надпись, выполненная из кирпича в очень глубоком рельефе куфическим шрифтом, по словам Жуковского — религиозного содержания. Ниже и выше фриза с надписью имеются пояски, выполненные в шесть рядов кирпичной кладкой; «два средних сделаны узорной кладкой из закругленных кирпичей. Ниже фриза оштукатурены»[*].

Подобного же типа кладка была замечена Жуковским в Серахсе в надгробии Абдул-Фазля Серахского, относимом к домонгольской эпохе.

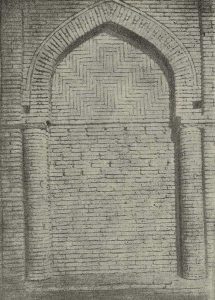

Есть аналогии в кирпичной декорации мазара саманидов с мазаром № 1 в группе мавзолеев Султан-Саадат в Термезе. Вся внутренняя часть памятника, представляющего собой центрический мавзолей со стенами, расчлененными арками на колоннах (рис. 4), украшена сплошь кирпичной орнаментацией.

Среди мотивов орнамента интересна кладка «елочкой» и спаренными кирпичами со вставленными между ними вырезанными из кирпича фигурами в виде «бантика», звездочки и в виде буквы S. Мавзолей весьма монументален и строг в пропорциях, арочки над углами тромпов (рис. 5) позволяют сблизить его с частями главной мечети Исфахана, датированными 1080 г. Это обстоятельство, наряду с другими данными архитектоники и декорации памятника, позволяет отнести его сооружение также к XI в.

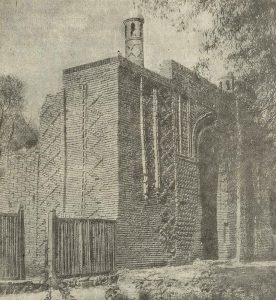

Был очень интересный, также украшенный узорной кирпичной кладкой, мазар Кара-хана в Аулиэ-Ата[*]. Теперь старого мазара нет, а вместо него построен новый, ничуть не похожий по типу на старый. Историю разрушения памятника мы выяснили в 1925 г. путем расспроса местного археолога И. К. Калмакова и имама мазарата. Памятник был в 1905 г. разрушен до основания, и на его месте было возведено новое здание на средства ташкентского ишана Саида Бакханова. Судя по снимкам (рис. 6), мазар был сильно реставрирован в новое время; подложена нижняя часть стен, надложен угол, изразцовые минареты, конечно, тоже новые, — но то, что осталось, драгоценно.

Характер расположения украшений в центральной части фасада, тимпан и стены по сторонам арки близко напоминают расположение декорации Айша-Биби, только здесь вся декорация состоит из узорной кирпичной кладки, что роднит его с бухарским мазаром Исмаила — древнейшим памятником среднеазиатской архитектуры.

«Местное предание в нем видит мавзолей над могилой Кара-хана, основателя династии караханидов (X в.), который из тюрков первый принял ислам. Мазар этот находится в черте города и интересен в том отношении, что вход в него — с южной стороны, а г

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: