Углубленное чтение

Архитектурный орнамент Средней Азии. Резьба по стуку (эпоха после арабского завоевания (термезская резьба))

Остановимся сначала на термезской резьбе. Так называемое здание № 1 — вероятно, дворец термезских правителей XI-XII вв. — было открыто раскопками экспедиций Музея восточных культур 1927 и 1928 гг. Откопан обширный Зал с пилонами.

Раскопки этого дворца и всего связанного с ним комплекса построек были продолжены в 1936 и 1937 гг. Термезской археологической комплексной экспедицией (ТАКЭ) под руководством археолога М. Е. Массона; результаты последней археологической кампании еще не опубликованы. Осенью 1937 г. нам удалось познакомиться с результатами новых раскопок как на месте, при посещении Термеза, так и на отчетной выставке работ ТАКЭ в Ташкенте (характеристика художественных особенностей термезской резьбы уже давалась в печати участниками экспедиции: пишущим эти строки и Б. В. Веймарном[*].

Благодаря раскопкам последних двух лет явилась возможность уточнить план здания по сравнению с двумя планами: изданным в 1928 г. в сборнике «Культура Востока» и неизданным, хранящимся в Музее восточных культур (этот план был сделан после раскопок в 1928 г.). По данным новых раскопок 1936 и 1937 гг., дворец представлял собой целый ансамбль построек, наиболее важной частью которого был обширный приемный зал, выходивший во внутренний двор с каменным водоемом посредине. Двор, по-видимому, был окружен айваном; на северной его части у сохранившейся развалины стены раскопками 1937 г. обнаружен проход между двумя стенами, украшенными резным стуком (здесь же были найдены стеклянные рельефы с изображением всадников, птиц, зверей и пр., служившие, видимо, украшениями решеток). Вход во двор был с западной стороны, где сохранились остатки входного портала. Прямо против этого входного портала и находился раскопанный в результате работы пяти археологических экспедиций приемный зал дворца, вход в который состоял из открытого айвана. Самый приемный зал представлял собой прямоугольное помещение размером в 13,5×11,5 м. В зале находятся одиннадцать прямоугольных пилонов (по пяти с северной и южной сторон и один посредине, у восточной стены). Стены, как и пилоны, покрыты резным стуком; под слоем этой облицовки архитектурное исследование здания установило наличие облицовки стен фигурным и резным кирпичом, так что стуковая облицовка явилась наслоением, происхождение которого можно объяснить произведенной еще в очень давнее время реставрацией дворца. Эта стуковая декорация покрывала все стены и пилоны, а также верхние части постройки и потолочные покрытия, так как были раскопаны обрушившиеся при падении перекрытий фрагменты резного стука с орнаментальными и фигурными изображениями, а также надписями почерком насх, по указанию M. Е. Массона — не заимствованными из корана, но светского содержания (различные благопожелания).

Замечательная резьба по стуку в этом здании представляет значительный интерес для нашей работы.

Резьба по стуку в Термезе отличается исключительным богатством и разнообразием мотивов. Характерной особенностью термезской резьбы является то, что здесь, наряду с богатым разнообразием чисто орнаментальных мотивов, встречаются впервые в орнаментации памятников архитектуры Средней Азии и изображения фантастических зверей.

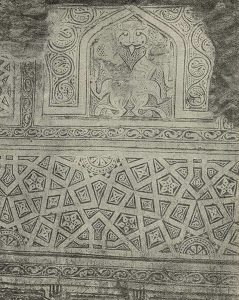

Особенный интерес представляет полное раскрытие (экспедиция 1928 г.) внутренней стороны южной стены, в верхней части которой обнаружен ряд изображений стилизованно трактованных животных (рис. 33). Всех панно с изображениями, дошедшими до нас в большей или меньшей сохранности, — четыре.

В одном мы видим весьма распространенный в восточном искусстве мотив борьбы зверей, нашедший такое широкое распространение в скифо-сибирском искусстве. На сохранившейся части внизу видна задняя часть туловища четвероногого, две задние его ноги — в положении бега и закрученный хвост; выше — остатки туловища другого зверя, больших размеров, с хвостом и отчетливо различаемой задней лапой, поставленной на спину нижнего зверя (рис. 34). Следующее к западу по южной стене изображение — это фантастический зверь с восемью конечностями, двумя туловищами, двумя хвостами и одной мордой (рис. 35 и 36).

В морде животного ясно различимы некоторые человекоподобные черты: глаза, усы, нос, волосы. Но это фантастическое существо в своей основе все же животное (может быть, лев с двойным туловищем, так как направо от головы сохранилось сильно стилизованное изображение пряди волос гривы). Тело и морда очень сильно стилизованно трактованного животного украшены мотивами чисто орнаментального характера: на морде, на ногах встречаются кое-где соединенные три точки, круги со звездочками внутри.

Высказывалось предположение, что это изображение дива[*]. Один из участников экспедиции 1928 г. Музея восточных культур, Б. В. Веймарн, в своей статье в журнале «Искусство» за 1935 г. дает иное толкование этому изображению: он считает, что здесь изображены два четвероногих, обращенных друг к другу спинами, вставших на задние лапы и повернувших голову назад, так что две поставленные в профиль головы слились в одну. Мы охотно принимаем первую часть этого толкования, но отмечаем, что от двух голов ничего не сохранилось, все слилось в одну несколько человекоподобную физиономию. Если это и два зверя, то об одной голове.

Вообще же говоря, в искусстве феодального Востока рассматриваемое изображение стоит не одиноко; сопоставление двух животных и птиц с одной человеческой головой встречается на ряде памятников. Известно, например, бронзовое зеркало анатолийско-сельджукского происхождения, на котором находится изображение в виде птицы-сирина с одной человеческой головой, двумя туловищами и четырьмя ногами[*]. Из других аналогий отметим еще воспроизведенный у Ф. Зарре[*] фрагмент неполивного сосуда, на котором изображены две сопоставленные геральдически фантастические птицы, с общей человеческой головой и драконьими головами. Наконец, есть на позднем памятнике — на армянском каменном надгробии XVII в. из Джульфы — рельефное изображение двух похожих на льва крылатых чудовищ в профиль при одной человеческой голове, изображенной в фас[*]; туловища зверей чешуйчатые, хвосты их заброшены на спину и оканчиваются головами драконов.

Следующее к западу рельефное изображение на той же южной стене представляет собой двух крылатых грифонов (или крылатых львов), стоящих друг против друга в геральдически застывшей позе (рис. 37; рис. 38 деталь этого изображения).