Углубленное чтение

Живопись Ирана. Живопись феодального Ирана в монгольский период (XIII-XIV вв.)

Из всех исследователей иранской миниатюры один только Сакисиан выделяет домонгольскую школу как единое целое. Он посвящает домонгольской школе в Восточном Иране в своем труде особую главу об иранской миниатюре, а спустя два года публикует специальную статью в «Revue des arts asiatiques» (1931, сентябрь) на ту же тему. Эта домонгольская школа, по его мнению, носит черты китайского влияния. К этой школе им причисляются миниатюры, иллюстрирующие басни Бидпая «Калила и Димна» из альбома шаха Тахмаспа (сейчас в библиотеке Стамбульского университета). По его мнению, удачная передача движения и черты реализма в рассматриваемых миниатюрах обязаны китайскому влиянию. В рецензии на работу Сакисиана (см. рецензию I. Stcoukine в «Revue des arts asiatiques», 1930, № 1) было указано, что эти миниатюры никоим образом нельзя датировать XII в., а следует относить в основном к середине XIV в. Нам кажется, что нет никакого сомнения, что эти миниатюры относятся к XIV в., и датировка их XII в. совершенно ошибочна. Достаточно для этого сравнить их с некоторыми миниатюрами тавризской школы XIV в., как, например, с листами из «Шах-намэ» из бывшего собрания Демотта, особенно с миниатюрой, изображающей Заля и Рудабэ (Сакисиан, рис. 36). Здесь очень близки и приемы композиции, и типы, и головные уборы, и трактовка растительных элементов пейзажа. К домонгольской эпохе, но уже к XIII в. можно отнести, некоторое, хотя и весьма небольшое, количество миниатюр. Таковы в первую очередь миниатюры из «Калила и Димна», которые раньше датировались точно 1236 г., но которые следует датировать началом XIII в. Животные, изображенные на этих миниатюрах: лев, слон, верблюд, волк, лисица, растения, -стилизованные в манере месопотамской школы, расположены на однородном красном или голубом фоне, трактованы в обобщенных формах очень монументально сильной и простой линией — в духе не миниатюрной, а скорее стенной фресковой живописи. Еще одна рукопись, возможно, принадлежит к домонгольскому периоду, которую описали Трессан и Анэ. Трессан указывает на иллюстрированный манускрипт, относимый им к XII в., — это персидский перевод «Истории халифов» Мохаммеда ибн Джерир Табари. По его мнению, здесь все: и лица, и положения персонажей, и применение определенных красочных тонов (преобладают зеленый, каштановый, коричневый, желтый) на красном фоне — напоминает византийскую манеру. «Западные традиции, — замечает он, — вероятно, были перенесены через соседнюю великую империю Сельджукидов». Характер иллюстрации «Табари», по мнению Анэ, близок стилистически к керамике XII-XIII вв. из Реи.

Переходим теперь к миниатюре монгольского периода (1258-1335). Монгольское завоевание Ирана имело то значение, что вновь объединило страну в одно целое. И в этом упорядоченном в политическом отношении государстве получили некоторый толчок к развитию и искусства.

Монгольская эпоха характеризуется усилением китайского влияния. Существовала в это время тесная связь между Ираном и Китаем. «Монгольская империя, — пишет В. В. Бартольд («Культура мусульманства». — П., 1918, стр. 84), — объединила под властью одного народа и одной династии культурные страны Дальнего и Ближнего Востока, что не могло не способствовать торговле и обмену культурными ценностями». Вместе с монголами пришло в Иран много китайцев: инженеров, ученых, астрономов и художников, проводивших в Иране начала китайской культуры.

Немного дошло до нас иллюстрированных рукописей, о которых можно с уверенностью сказать, что они относятся к монгольскому периоду, но эти рукописи первостепенного значения.

Мартин отмечает ряд таких рукописей и в первую очередь «Историю монголов» Ала-ад-Дин-Джовейни в Национальной библиотеке в Париже, 1290 г., написанную в Иране (может быть, в Азербайджане).

В рукописи только одна миниатюра — нерасцвеченная, исполненная китайской тушью. На миниатюре изображен сам Ала-ад-Дин, на коленях подносящий манускрипт своей хроники персидскому повелителю Аргуну. Мартин отмечает влияние китайских образцов, может быть, даже на работу китайцев, приноравливавшихся к иранским вкусам. Затем укажем на принадлежащую одной американской коллекции рукопись «Калила и Димна» 1262 г. (Кюнель, стр. 14), а также «Калила и Димна» 1280 г. (Парижская национальная библиотека — Сакисиан, табл. 14-15 и «Revue des arts asiatiques», 1931, сентябрь).

К миниатюрам монгольского периода принадлежат, во-первых, произведения конца XIII и начала XIV вв. (с 1291 по 1318 г.), исполненные в Тавризе в придворных мастерских монгольских ханов и в мастерских Рашид-ад-Дина, где при доминирующем китайском влиянии еще не малую роль играют традиции месопотамской школы, а, следовательно, и отголоски западно-азиатских влияний. Это «Бестиарий» 1291 г. из собр. Моргана и два цикла истории Рашид-ад-Дина (один из собр. Эдинбурга и Лондона -1306 и 1314 гг., а другой из Стамбула -1318 г.). Далее должна быть отмечена группа памятников, объединяемых близостью к датированным «Шах-намэ»: 1330 г. в Стамбуле и 1333 г. в Ленинграде, которые пока еще не удается связать с определенной местной школой и которые характеризуются полным отсутствием китайских элементов. И, наконец, может быть выделена особая стилистическая группа, где китайское влияние кажется переработанным и слитым со староиранской традицией (идущей еще от сасанидского искусства) и где выковывается самостоятельный художественный язык, — это превосходные миниатюры из «Шах-намэ» из бывшего собрания Демотта, сейчас рассеянные по различным музеям и частным коллекциям (1340-1350).

Е. де Лоре, в своей тонкой и остроумной статье «Тавризская школа; ислам в его схватках с Китаем» (E. de Lorey. Ľecole de Tabriz; ľlslam aux prises avec la Chine («Revue des arts asiatiques», t. IX, № 1, 1935, mars)), отмечает, что мусульманская живопись в те периоды, когда она подвергается внешним влияниям, перерабатывает их и проявляет много своеобразия. В аббасидский период она, казалось, была просто захвачена византийским и эллинистическим искусством, и тем не менее создает произведения совершенно своеобразные — с чертами, свойственными только ей. То же обнаруживает иранская живопись и в монгольскую эпоху, когда, подвергшись сильной струе китайского влияния, она борется с этим влиянием, но не для того, чтобы отбросить его, а чтобы переработать его и выработать свою собственную новую манеру, новый стиль.

Художники тавризской школы, познакомившись с китайской живописью, встретились с техникой, весьма отличающейся от той, которой они пользовались. Сначала они не поняли своеобразной условности китайской живописи тушью, которой они хотели подражать. Они старались дать рисунками тушью или композициями скорее нарисованными, чем написанными, точный эквивалент этого искусства. Вот почему находят в монгольскую эпоху манускрипты, в которых рисунок берет верх над живописью. К этому-то типу принадлежит старейший иллюстрированный манускрипт, исполненный для монгольских правителей, именно Manafi al Hayawan ибн Бахтишу — «Бестиарий», исполненный в резиденции первых ильханов — Мараuе для Газан-хана, принадлежащий теперь библиотеке Моргана в Нью-Иорке. Проф. Мехмед Ага- Оглу, прочитав колофон этой рукописи, уточнил дату ее исполнения — 1291 г. н. э. В «Бестиарии» 94 миниатюры, причем можно выделить работу нескольких мастеров. Можно на примере этих миниатюр заключить о ряде художественных тенденций в искусстве монгольской эпохи. С одной стороны, месопотамские традиции еще имели приверженцев; многие миниатюристы продолжают работать в стиле и технике Багдада. Но ильханы начинают вводить в моду китайскую живопись и покровительствуют подражанию дальневосточному искусству. По сохранившимся памятникам можно судить, что в монгольскую эпоху большинство художников старалось писать в китайском стиле. Из миниатюр, исполненных в стиле месопотамских традиций в «Бестиарии» из собрания Моргана, отметим изображение двух слонов, воспроизведенное в красках у Анэ (его статья о миниатюрах этой рукописи «The Burlington Magazine», 1913). Складки кожи у слонов превращаются в чисто декоративный мотив. К месопотамской же традиции относится миниатюра, изображающая двух молодых медведей (рис. 7). Стройные, плоскостно трактованные кусты с сидящими на них птицами даны в месопотамской манере и составляют тот фон, на котором изображены с большой непосредственностью и чувством юмора два медвежонка.

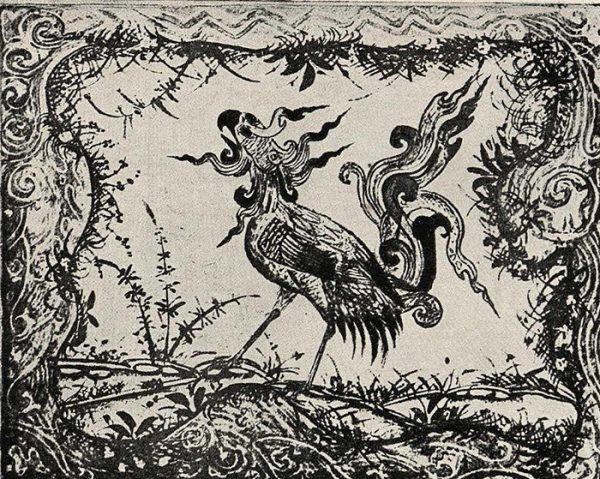

Полный контраст вышеописанному представляет миниатюра, на которой изображена фантастическая птица феникс, держащая попугая (рис. 8). Фигура феникса кажется прямой копией с китайского образца, при этом копии жесткой, несколько грубоватой; это уже не живопись, это скорее рисунок, подражающий штрихам туши; композиция обрамляется условным изображением текущей воды, также в китайском духе.

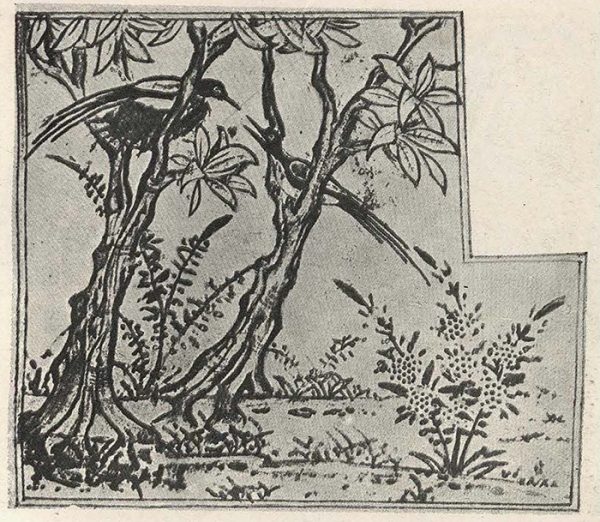

Но в ряде других миниатюр уже видно не копирование китайских рисунков, а свободная интерпретация в духе китайской живописи. Такова миниатюра с двумя сороками на фоне пейзажа (рис. 9).

Композиция очень проста и полна жизнерадостности; деревья трактованы мощной линией и уже объемны. Характерным для этой группы миниатюр является новое понимание пространства, новый интерес к природе и пейзажу. Пейзаж играет большую роль в миниатюре с изображением газелей и горных козлов; там он носит китайский характер. Более свободную трактовку пейзажа и реально обобщенную передачу животного мира находим мы в миниатюрах: сокол, кузнечик. Перспектива становится глубокой, появилось пространство. Это внимание к пейзажу — результат влияния Дальнего Востока. Произведение становится китайским и по духу и по самой модели. Кое-что новое — только в фактуре. Эти первые миниатюры монгольской школы позволяют только предугадать дальнейшую эволюцию. Одни с блеском продолжают багдадскую традицию, но без каких-либо изменений, другие подражают китайскому искусству эпохи Сун и Юань весьма искусно, но без введения новых черт. Пока еще месопотамские и китайские традиции не сливаются, а противопоставляются друг другу. К таким выводам приводит рассмотрение «Бестиария» ибн Бахтишу тавризской школы.

Новая фаза начинается с манускрипта начала XIV в. Рашид-ад-Дина «Джами аль-Таварих» («Всеобщая история» — сборник летописей). Этот манускрипт состоит из двух томов; один из них, датированный 1306 г., хранится в Эдинбургской университетской библиотеке, а другой, датированный 1314 г., принадлежит Азиатскому обществу в Лондоне. Автор этого манускрипта Рашид-ад-Дин, врач по профессии, «на шестом десятке жизни сделался историком для монгольского властителя Ирана, Газан-хана (1295-1304), на седьмом — богословом для его брата и преемника, султана Улчжэйту (1304-1316); в то же время он фактически стоял во главе монгольской администрации Ирана; при следующем султане Абу-Саиде он был обвинен в отравлении Улчжэйту и в 1318 г. казнен». «Как свод исторических материалов, труд Рашид-ад-Дина — единственное в своем роде явление в мировой литературе; ни раньше, ни после не было такой попытки составить свод исторических сведений обо всех народах от Атлантического до Великого океана при сотрудничестве представителей различных народов»(Бартольд. Иран. — Ташкент, стр. 75-78). Так, при изложении истории монголов он пользовался не только монгольской официальной хроникой, хранившейся в ханской сокровищнице, но и другими монгольскими преданиями, через посредство вельможи Пулада, прибывшего из Китая в 1286 г. и оставшегося затем в Иране.

Рашид-ад-Дин создал в окрестностях Тавриза город, посвященный наукам и искусствам. В Рашиди (Rab-i-Rashidi) около 6-7 тысяч студентов занимали особый квартал. Там была библиотека, заключавшая до 60 000 книг самого разнообразного содержания; были врачи и ученые, пришедшие из Индии, Китая, из Сирии и Египта, на обязанности которых лежало обучение каждому по 10 студентов. Были организованы художественные мастерские. В них было проведено разделение труда: были калли

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: