Углубленное чтение

Таштыкская хронология: состояние вопроса

Введение. ^

В археологии Минусинской котловины «таштыкская эпоха» — это время на рубеже поздней древности и раннего средневековья. Её специфику определяют, прежде всего, два типа памятников: грунтовые могилы оглахтинского типа [1] и склепы, большие и малые. [2]

История вопроса о датировании основных типов погребений и о культурном единстве (т.е. о периодизации) «таштыкской эпохи» разобрана Э.Б. Вадецкой (Вадецкая 1986: 129-131, 144-146; 1992:245-246; 1999: 7-10, 65-66), но это обзоры более справочные, нежели аналитические, так что предлагавшиеся хронологические системы стоит рассмотреть на предмет оценки их аргументированности.

Для грунтовых могил есть серии радиокарбонных дат, и наиболее остры вопросы

хронологии склепов, образующие три основных темы: о нижней дате этих памятников, о продолжительности бытования соответствующих традиций и об относительной хронологии, отражающей внутреннее развитие культуры. Краткий обзор положения дел в этой области и предлагается ниже.

Этому обзору нужно предпослать несколько замечаний об особенностях датирования южносибирских и вообще центральноазиатских памятников I тыс. н.э. К ним мало применимы нормы, выработанные на европейском материале. А.К. Амброз описывал эти нормы так: «...по устойчивым сочетаниям “узких” вариантов вещей объединяют комплексы как можно в более однородные и, значит, кратковременные группы. Выяснив их относительную последовательность... получают как бы серию напластований... В итоге получается большое количество местных вертикальных шкал, каждая включает от двух до шести-восьми этапов... Следующий этап работы — синхронизация этих шкал» (Амброз 1971а: 97). Это работает, если есть представительные материалы многих памятников и налицо долгое развитие ремесла, прослеживаемое по разным категориям находок.

Но в Южной Сибири нет или почти нет больших могильников, раскопанных целиком, и мало поселений, тем более стратифицированных. Серии составляются из находок, разнесённых на сотни, даже тысячи километров. Вместо датирующих импортов — инокультурные изображения с искажёнными реалиями, а также монеты и зеркала, т.е. вещи с непредсказуемой скоростью археологизации. Соблюдать обычные правила на таком материале крайне сложно. Всё, на что можно рассчитывать в итоге — это массивы типов и признаков, соотносимые с разными этнополитическими образованиями. В сущности, всё, что можно сделать таким путём с южносибирскими материалами эпохи «сложения государств», [3] сделано А.А. Гавриловой в книге о могильнике Кудыргэ (Гаврилова 1965).

Азиатская хронология этой эпохи основана на политической истории, сводящейся к череде гегемонии крупных племён и народов. Даты определяют по вещам престижной, в основном воинской субкультуры, распространявшейся от этноса-гегемона на прочие племена. Точность такого датирования зависит от продолжительности этих гегемоний, и от того, верно ли мы определяем (а то и угадываем) механизмы культурного обмена в подвижной среде кочевых и осёдлых варваров Азии; порою в таких поисках больше поэзии, чем строгого анализа.

Пульс истории степей бился в областях, изученных хуже всего, — в Восточном Туркестане и Монголии, а сибирские, в том числе таштыкские памятники — это далёкая северная периферия; точность относящихся к ней сведений письменных источников невелика, а энтузиазм исследователей при оценке роли сибирских племён в истории порой избыточен. Если учесть, что даже такие значительные племена, как сяньби, жужани, тюрки-ашина, кочевые уйгуры по сей день археологически почти неуловимы, то станет понятно, сколь шатки наши построения и как важно оценивать их достоверность, ясно представляя себе логику автора и основания его суждений.

В случае с таштыкскими склепами к общим трудностям добавляются частные, следующие из особенностей этих памятников. В каждом склепе погребены десятки людей, а заполненный склеп его строители поджигали. В итоге, с одной стороны, в обугленном виде часто сохраняются уникальные вещи из органических материалов, но с другой — обычно нельзя узнать, одновременно ли останки вносили в склеп, или накапливали их там поэтапно; если на могильнике несколько склепов, то хорошо, если понятна общая последовательность их сооружения, а заполнялись ли они поочерёдно или одновременно — выяснить не удаётся. В склепах много находок, но распределить материал по погребениям можно лишь приблизительно. Наконец, немалая часть вещей — погребальные модели, типологическое соотношение которых с бытовыми изделиями не всегда очевидно.

В истории изучения таштыкской хронологии пройдены два больших этапа. На первом были выработаны основные подходы к вопросу о соотношении грунтовых могил и склепов; все таштыкские даты на этом этапе укладывались в рамки первой половины I тыс.н.э. На втором этапе в центре внимания оказалось соотношение таштыкских дат с общеевразийской хронологией и, как следствие, переосмысление периодизаций и исторических интерпретаций.

1. Первый этап: сложение концепций (1920-е — 1960-е гг.). ^

1.1. Версия Теплоухова — Грязнова. ^

Основополагающая для минусинской археологии работа С.А. Теплоухова, напечатанная в 1929 г., была, как известно, лишь конспектом монографии, так и не написанной из-за гибели автора в сталинских застенках. В силу тезисного характера статьи даты не получили в ней обоснования, но и предлагались лишь предварительно. Вопрос об относительной хронологии грунтовых могил и склепов был решён определённо: грунтовые могилы Теплоухов отнёс к началу н.э., а склепы, «могилы с бюстовыми масками», — к III-IV вв. Автор предположил, что в пору грунтовых могил продолжалось и строительство поздних памятников «курганной культуры» [4] (Теплоухов 1929: 49-51).

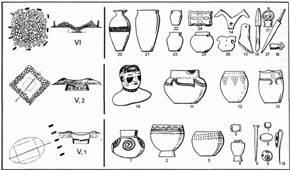

С.А. Теплоухов подчеркнул разницу в декоре и технологии глиняных сосудов из грунтовых могил и склепов, заметив, что «керамика лучше всего реагирует на появление другого быта», и проиллюстрировав это сводной таблицей (часть её см. на рис. 1; пряжки и «амулеты» из склепов размещены в «кыргызском» отделе). Оба типа памятников были, однако, объединены в «таштыкскую культуру»; возможно, автор колебался в оценке различий между двумя этапами.

Концепция С.А. Теплоухова была развита М.П. Грязновым, который в 1960-х гг. выделил «батенёвский этап», в целом соответствующий «таштыкскому переходному» у Теплоухова, но уже включающий и некоторые склепы («приблизительно I-II вв. н.э.»), и «тепсейский этап», в основном по материалам склепов, датированный «где-то в пределах III-V вв.». М.П. Грязнов допускал возможность пересмотра периодизации: «Не исключено, что между батенёвским и тепсейским этапами был ещё один, нами пока не выявленный. Может быть, тепсейский этап был настолько различен в своей ранней и поздней частях, что эти части, пока не различимые, представляли собой последовательные этапы развития культуры» (Грязнов 1971: 99).

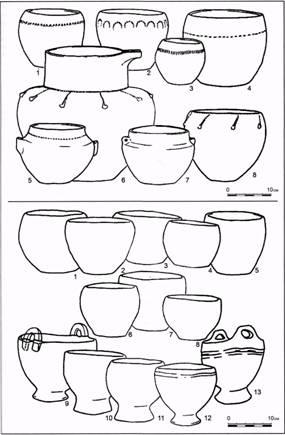

Периодизация была проиллюстрирована сопоставлением керамики из погребений (рис. 2), словно бы в развитие тезиса С.А. Теплоухова о дифференцирующей роли этой категории материала.

Ни у самого М.П. Грязнова, ни у кого-либо из его последователей в публикациях нет никаких аргументов в пользу датировки склепов III-V вв. Ученик и идейный наследник С.А. Теплоухова, М.П. Грязнов вникал во многие детали вроде видовой принадлежности астрагалов из тепсейских склепов, совершенствовал приёмы изучения каменных развалов, — но избегал погружения в сложные хронологические построения там, где не видел для них ясных оснований. Исторические реконструкции на материалах I тыс. н.э. явно лежали вне сферы интересов М.П. Грязнова, и предложенная им версия таштыкской хронологии осталась чисто декларативной; выделение же батенёвского и тепсейского этапов не вызвало возражений в научной печати, а некоторыми исследователями было воспринято всецело.

1.2. Версия Киселёва — Кызласова. ^

Если С.А. Теплоухов и М.П. Грязнов исходили из того, что грунтовые могилы в целом, как тип памятников, древнее склепов, то С.В. Киселёв, наоборот, считал их одновременными и стремился обеспечить этот тезис развёрнутым обоснованием (Киселёв 1949: 234-239). Основным аргументом автора было то, что в раскопанных им грунтовых могилах и склепах несколько раз встретились похожие сосуды. Отдельное значение С.В. Киселёв придавал «стратиграфическому материалу». При шурфовке Лугавской стоянки в Минусинске в тонком культурном слое были вместе найдены вещи, характерные, по мнению автора, и для грунтовых могил, и для склепов, что и заставило его «признать одновременное бытование вещей, обычно находимых в таштыкских грунтовых могилах, и вещей, характерных для таштыкских склепов с масками. Как бы учитывая всю важность этого вывода, один случай при шурфовке особенно наглядно подтвердил такое сосуществование. Заготовка костяного резака была найдена мною в непосредственном соприкосновении с обломком сосуда, типичного для керамики таштыкских грунтовых могил» (Киселёв 1949: 218-219).

При выяснении абсолютных дат пазырыкские, сарматские, хуннские и ханьские аналогии таштыкским материалам были синхронизированы, и все таштыкские памятники «оказались» в хунно-сарматской эпохе. Предположение С.А. Теплоухова о сосуще-

Рис. 1.

Таштыкская и кыргызская культуры по С.А. Теплоухову (Теплоухов: 1929).

Рис. 1. Tashtyk and Kyrghyz cultures, after S.A. Teploukhov (Теплоухов: 1929).

(Открыть Рис. 1 в новом окне)

ствовании поздних памятников минусинской курганной (по С.В. Киселёву — тагарской) культуры с традициями грунтовых могил «таштыкского переходного этапа» игнорировалось. Опираясь на свою датировку позднетагарских курганов, С.В. Киселёв датировал начало таштыкского времени рубежом эр.

Верхняя дата и вовсе осталась без обоснования С.В. Киселёв признал, что «нет таких находок, которые могли бы с точностью определить самый момент перехода от таштыкской к древнехакасской (кыргызской. — П.А.) культуре» (Киселёв 1949: 261); в главе о кыргызах автор обширно цитирует книгу Л.А. Евтюховой, при этом без объяснений меняя предложенные ею для кыргызских находок даты с VII-VIII вв. (Евтюхова 1948: 14-53) — на VI-VIII вв. (Киселёв 1949: 314 и сл.). Очевидно, автор хотел заполнить хронологическую лакуну, возникшую при синхронизации двух последовательных этапов «таштыкской эпохи». Эти манипуляции с цитатами в течение многих лет оставались единственной основой для «общепринятой» датировки начала кыргызской культуры VI в.

По сходству с позднейшими кыргызскими памятниками С.В. Киселёв выделил поздние таштыкские «переходные могилы» и датировал их по отсутствию вещей кудыргинских типов «дотюркским» временем. Считая, что к VII в. кыргызская культура уже «вполне сложилась», С.В. Киселёв решил, что и оглахтинские могилы, и таштыкские склепы равно относятся к I-IV вв., а «переходные могилы» — к V в. (Киселёв 1949: 260-264).

Методология С.В. Киселёва не может не вызывать возражений. Прямая синхронизация далёких разнокультурных параллелей без выяснения их типолого-хронологического соотношения как минимум некорректна — как и игнорирование упомянутого предположения С.А. Теплоухова о возможном наложении дат. Опора при датировании на планировку погребений и на такие вещи, как китайские зонты, резные деревянные пирамидки и ложки, накладные косы и т.п. (из Ноин-улы) — явно бесперспективна, тем более, что и в Китае хронология подобных вещей определяется не типологически, а по находкам в памятниках с письменными датами.

Датирование эпизодически исследованных памятников по отсутствию чего бы то ни было — явная ошибка. «Переходные могилы» оказались в конечном счёте куда более сложной проблемой, чем виделось С.В. Киселёву, [5] а таштыкско-кудыргинские аналогии впоследствии всё же нашлись как на Среднем Енисее, так и на Алтае. Наконец, «стратиграфический материал» Лугавской стоянки — скорее курьёз, нежели аргумент в вопросе об относительной хронологии ти-

Рис. 2.

Этапы таштыкской культуры по М.П. Грязнову (Грязнов: 1971).

Внизу — керамика батенёвского этапа, вверху — тепсейского.

Рис. 2. Stages of Tashtyk culture, after M.P. Gryaznov (Грязнов: 1971).

Below: ceramic complex of Bateni stage, at the top: Tepsey stage.

(Открыть Рис. 2 в новом окне)

пов памятников, сосуществовавших, по мнению исследователя, на протяжении нескольких веков.

Мог ли С.В. Киселёв избежать дисбаланса в оценке сходств и различий между основными типами памятников? Безусловно: ведь кроме различий в керамике, есть разница в способах сохранения облика умерших, в поясной фурнитуре, в приёмах сборки погребальных камер и т.п., так что параллели в материалах грунтовых могил и склепов не перевешивают культурно-дифференцирующих указаний, и все необходимые данные С.В. Киселёву были известны. Но из-за того, что грунтовые могилы и склепы были синхронизированы, аналогии, подобранные для одного типа памятников, механически распространялись и на другой, а прочие варианты и не рассматривались. Выбор был сделан в пользу не материала, а идеи, и явно по каким-то внешним причинам.

Логика С.В. Киселёва кажется странной, если не учитывать предложенную им интерпретацию ошибочной синхронизации грунтовых могил и склепов: первые он трактовал как памятники рядового населения, вторые — как некрополи аристократии, усматривая в системе погребальных ритуалов отражение социальной структуры общества, стоявшего «накануне падения первобытности» (Киселёв 1949: 266), а значит, и классообразовательных процессов, отыскать следы которых во времена господства вульгарного псевдомарксизма было едва ли не прямой обязанностью археолога. Отказываясь от развития достижений С.А. Теплоухова, С.В. Киселёв обеспечивал себе основу для реконструкции процессов становления классового государства на Енисее в следующую эпоху. Было ли это насилие над материалом произведено целенаправленно, или автор искренне искал археологические подтверждения официальной идеологии — сейчас уже вряд ли можно выяснить, да и не стоит выяснять; но безусловно, что если судьба С.А. Теплоухова — пример трагедии репрессированного таланта, то в удостоенной Сталинской премии книге С.В. Киселёва отразилась трагедия уцелевших.

Само по себе сосуществование разнотипных погребений в рамках одной культуры — явление вполне нормальное, и в истории Минусинской котловины в эпоху от гуннов до монголов такое бывало, как показали дальнейшие исследования, не раз. Но процессы развития енисейских племён всегда были сложнее прямолинейной схемы, они и сейчас, при куда большем охвате материала, не могут быть реконструированы во всей своей полноте, и упрощённая, хронологически неосновательная схема С.В. Киселёва меньше всего соответствовала реальной картине соотношения разных типов минусинских памятников и стоящих за ними этнокультурных и социальных групп древнего населения.

Слабость описанных построений С.В. Киселёва была столь очевидна, что уже его ученик и последователь Л.Р. Кызласов попытался, не отказываясь от интерпретационной части, восполнить некоторые методические пробелы труда своего учителя. Объёмная монография Л.Р. Кызласова оснащена классификациями, подробными описаниями памятников, таблицами, богато проиллюстрирована (Кызласов 1960). Для многих археологов именно этот труд стал основным источником сведений о таштыкской культуре.

Л.Р. Кызласов принял (с уточнениями) предложенные С.В. Киселёвым общие даты культуры (I-V вв.) и уделил особое внимание разработке периодизации, справедливо стремясь датировать каждый выделяемый этап независимо от остальных. В основу положена корреляция двух классификаций — пряжек и конструкций склепов (Кызласов 1960: 39, табл. I). Классификация керамики (Кызласов 1960: 40-72, табл.II-III на вклейках) привязана к уже построенной периодизации. Классификация конструкций склепов кажется для своего времени в целом приемлемой; нужно лишь снять выводы о территориальном распределении типов, оказавшиеся, как это часто бывает, следствием недостатка данных (см. об этом: Грязнов 1979: 106). А вот систематика пряжек (Кызласов 1960: 36-39) принята быть не может, и дело здесь не в представительности материала, а в подходе к его изучению.

Л.Р. Кызласов выделил 14 типов пряжек; уникальные и внекомплексные находки не учитывались. Классификация представлена автором как одноуровневая, но подразумеваемую иерархию легко восстановить по описаниям типов. Основой классифицирования послужил материал (бронза, железо или их сочетание), дальнейшее деление проводилось по различным формальным признакам. Принципы типообразования расплывчаты, есть и ошибки. Так, нельзя принять объединение пряжек с округлыми, лировидными и В-образными рамками лишь по материалу и по наличию подвижного язычка — неучтённая автором форма рамки является общепризнанным типообразую-

щим признаком. Проигнорированы ажурные волюты и дополнительные прорези в просвете рамки, декор и форма щитков, внутритиповые отличия и т.д.; при описании шестого и десятого типов автор и вовсе ссылается на один и тот же рисунок. В результате проследить развитие типов стало невозможно: набор типов на каждом этапе обновляется беспричинно и необъяснимо.

Группировка памятников в итоговой корреляции классификаций пряжек и конструкций (Кызласов 1960: 39, табл. I) может быть перекомпонована без ущерба для логики, но с большими изменениями выводов: «этапы» I и III (или I и II) можно менять местами, и корреляция не утратит своей внешней стройности. Не объяснено, почему эту группировку вообще нужно считать хронологической. Видно, что к «раннему этапу» отнесены бронзовые шпеньковые пряжки, а к «позднему» — язычковые. [6] Вероятно, автор исходил из того, что бронзовые пряжки стадиально предшествуют железным, а шпеньковые — язычковым. Но таков лишь самый общий путь развития; нет причин считать, что в каждом отдельном случае воспроизводилась «генеральная линия», и как раз на Енисее она нарушена: в памятниках хуннской эпохи обычны железные язычковые пряжки, а уж потом на Енисее появились таштыкские бронзовые шпеньковые, и Л.Р. Кызласову это было известно.

Группировка памятников по преобладающим типам пряжек, которую Л.Р. Кызласов переименовал в периодизацию, в целом реальна. Но группировка — ещё не периодизация: группы могли как наследовать одна другой, так и сосуществовать, а обновление набора характерных типов всякий раз требует особого объяснения, исходящего из логики развития. Показательно, что при распределении по «этапам» выделенных автором типов глиняных сосудов начались странности: типы, обычные для первого «этапа», исчезали на втором, вновь объявлялись на третьем и т.п.

Выделенные «этапы» датировались по независимым (хотя и сильно пересекающимся) системам аналогий, очень неточным и не имеющим историко-культурного обоснования. Дальние аналогии синхронизировались; при этом некоторые использованные аналоги и сами были датированы неверно — и в итоге, например, В-образная пряжка с развитым хоботковым язычком из сырского склепа №1 (Кызласов 1960: 38, рис. 8: 5) отнесена к I-II вв., что с точки зрения современных представлений совершенно невозможно. Как и у С.В. Киселёва, привлечённые к датированию аналоги в большинстве случаев не имеют узких дат — зонты, ритуальные фигурки, планировка погребальных камер и т.д. Явно поздние аналогии автор объявляет следствиями таштыкских влияний, не заботясь о выяснении их типолого-хронологического соотношения — так, вслед за С.В. Киселёвым «выводит» из таштыкских наборных поясов едва ли не всю соответствующую евразийскую традицию. Мелкому асимметрично-ромбическому наконечнику стрелы из Джесосского кург. №5 Л.Р. Кызласов справедливо указал аналоги IX-X вв., и хотя здесь налицо заведомо случайное попадание поздней вещи в таштыкский комплекс с керамикой «склепного» облика, решил, что данная находка позволяет «отнести зарождение наконечников подобного типа к III в.» (Кызласов 1960: 139; 138, рис. 51: 4). Это уже не просто ошибки, а тенденциозность. Автор строил теорию о «древнехакасской цивилизации», и любую мелочь трактовал в пользу своего понимания истории. [7]

Л.Р. Кызласов отказался от полной синхронизации грунтовых могил и склепов (первые были датированы узким периодом около рубежа эр) и от завышенной оценки значения Лугавской стоянки, но принял и развил выводы С.В. Киселёва о памятниках, образующих «камешковский переходный этап». Датирование основывалось на обломке железного черешкового трёхпёрого ромбического наконечника стрелы «эпохи переселения народов» и на сходстве ям под каменными выкладками, раскопанных на Изыхском и Уйбатском чаатасах, [8] с кыргызскими могилами. Этот обломок наконечника стрелы (Кызласов

1960: 146, рис. 55: 5; 156; табл. IV: 193) представляет тип, не имеющий узкой даты, и ссылка на находки из Борового (Бернштам 1951б: 223, рис. 11) [9] доказывает разве что сходную степень повреждения вещей, хронология которых в те поры была ещё мало разработана.

Что же до ссылок на нижнюю дату кыргызской культуры, завуалированных под сравнение «камешковских» памятников с кыргызскими, то нужно подчеркнуть: нет ни одной публикации, где неоспоримая для Л.Р. Кызласова датировка начала кыргызской культуры VI веком была бы определена прямо и обоснованно, без передёргиваний вроде упомянутых манипуляций с цитатами. Датируя финал таштыкской культуры по якобы установленной нижней кыргызской дате, Л.Р. Кызласов вряд ли предвидел, что двадцать лет спустя он проделает обратную операцию, продатировав начало истории кыргызской культуры с опорой на хронологию «камешковского этапа» (Кызласов 1981: 48), то есть «закольцует» даты — и тем самым окончательно запутает проблему.

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: