Углубленное чтение

Воины таштыкских миниатюр: возможности атрибуции.

Таштыкские резные миниатюры из тепсейского и ташебинского склепов представляют один из самых многообещающих и загадочных источников в раннесредневековой археологии Южной Сибири. Первые были открыты и опубликованы в 70-х годах XX в. [Грязнов, 1971; 1979], вторые — в 90-х [Efimov et al., 1995; Подольский, 1998], и до сих пор их прочтение — сюжетное и атрибутивное — затруднено целым рядом обстоятельств. Одно из них состоит в том, что сами персонажи плакеток — воины с различным вооружением и разнообразными причёсками, в доспехах и со щитами, пешие и конные — смотрятся весьма хаотически. Где здесь «свои», где «чужие»? Все куда-то бегут, стреляют, получают ранения, гибнут — но не ясны ни конкретные противники каждого, ни принадлежность воинов той или иной стороне, ни исход сражений.

Очевидно, что за особенностями внешнего облика персонажей кроются их этнические и культурные различия, что делает плакетки важнейшим источником по палеоэтнографии и историческим контактам минусинского населения в таштыкское время. Д.Г. Савинов впервые предложил версию атрибуции различных, наиболее характерных тепсейских персонажей. В воинах со специфическими причёсками с булавкой в волосах он увидел таштыкцев (костяные булавки встречаются в таштыкских грунтовых могильниках). Воины в лодке с простыми луками и в конических (берестяных?) головных уборах предположительно названы населением лесов, окружающих минусинские степи. «Рыцари» в доспехах могли представлять тюрков во время их первого появления на Среднем Енисее, ведь аналогичные панцири, по наблюдению Ю.С.Худякова [1980], показаны в росписях Восточного Туркестана, где формировалась культура ашина [Савинов, 1984, с. 44; 2008, с. 187, 188]. Эта атрибуция была дана во многом интуитивно, однако детальное рассмотрение изображений и связанных с ними материалов показывает её верность.

Практически одновременно таштыкцы на тепсейских плакетках были «опознаны» Э.Б. Вадецкой, которая соотнесла характерные «шишечки» на головах ряда персонажей с мешочками со вложенными косичками у головы кукол из грунтовых могильников [1985, с. 11; 1987, с. 44]; островерхие головные уборы других воинов были сопоставлены с меховой шапкой из Оглахтинского погребения 4 [1987, с. 40].

Наибольшее внимание большинства исследователей привлекали «рыцари» тепсейских миниатюр, причём версии об их этнической, культурной принадлежности различны. И.Л. Кызласов на примере «таштыкских рыцарей» рассмотрел «таштыкский доспех», сделав вывод о существовании в таштыкском обществе вооружённых сил трёх различных видов [1990, с. 190]. М.В. Горелик, напротив, определил рыцарей как «давних врагов осёдлых жителей Минусинской котловины — кочевых хуннов, либо, скорее, ... кочевников-сяньби» [1995, с. 400]. Пришлый характер латников предполагался и другими исследователями, в частности, на основании их сходства с воинами орлатских миниатюр. По мнению П.П. Азбелева, те и другие «изображают носителей одной и той же культурной традиции» [1992, с. 211, 212], а В.П. Никоноров и Ю.С. Худяков связали изображения катафрактариев, аналогичные в Сибири и Средней Азии, с проникновением на восток военных отрядов «ираноязычных кочевников» [1999, с. 148]. Сяньбийская версия атрибуции недавно была снова озвучена для рыцарей с тепсейской планки 7 [Бобров, Худяков, 2005].

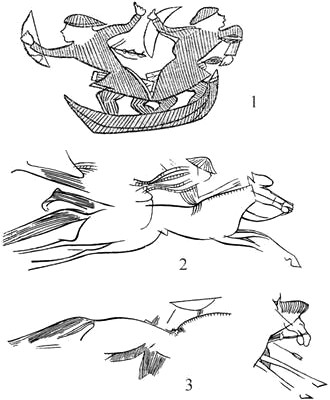

Рис. I. Воины первой группы в таштыкских миниатюрах:

1-3 — Тепсей, 4-5 — Ташеба.

(Открыть Рис. I в новом окне)

Во всех названных публикациях рассматривались, по сути, отдельные наиболее яркие фигуры, общие критерии сходства и различия изображённых персонажей не выявлялись. Только Ю.С. Худяков сделал важный шаг в этом направлении, классифицировав луки, колчаны и налучья тепсейских воинов, соответствующие реальным типам изделий [1986, с. 91]. К дальнейшей систематизации на основании этих наблюдений исследователь не обращался, хотя отметил, что, например, простые луки «...изображены в руках «иноплеменных воинов», стреляющих с лодки в таштыкцев. Возможно, сами носители таштыкской культуры простые луки не использовали» [Там же].

Для преодоления видимой хаотичности гравировок необходимо разобраться со всеми реалиями персонажей — предметами вооружения и деталями костюма. Как выяснилось, ключевыми являются типы саадачных наборов — устойчивые сочетания луков, колчанов и налучий определённого вида — самые массовые реалии гравировок, показанные у каждого воина. * [1] Именно они позволили объединить всех персонажей миниатюр в три группы, чётко узнаваемые и на тепсейских, и на ташебинских изображениях.

На миниатюрах представлены луки «скифского», «хуннского» и «простого» типов [Худяков, 1986, с. 91]. Первые показаны одиночной резной линией, в том числе в горитах у всадников; они отличаются М-образной формой и короткими круто изогнутыми рогами (рис. I). Луки «хуннского» типа имеют большие размеры, длинные прямые рога и такую же рукоять; толстые кибити таких луков часто показаны заштрихованными (рис. II). Ю.С. Худяковым подмечена интересная деталь: асимметричные «скифские» луки воины держат за одно плечо, а симметричные «хуннские» — за рукоять [1986, с. 91]. Так называемые простые луки правильнее называть сегментовидными, что отражает их форму, только и видимую на гравировках, тогда как конструкция неясна (рис. III- 1, 3).

| |

Рис. II. Воины второй группы в таштыкских миниатюрах: | Рис. III. Воины третьей группы в таштыкских миниатюрах: |

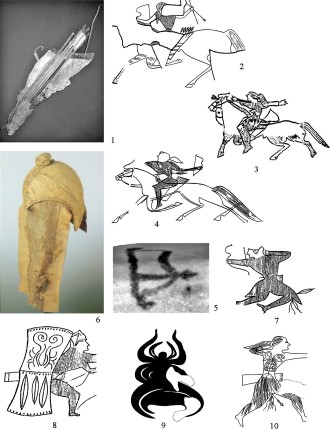

В саадачных наборах конкретных воинов каждому типу луков соответствуют определённые виды колчанов и налучий. «Скифские» луки соотносятся с колчанами прямоугольной формы, расположенными горизонтально у пояса пеших воинов, а также с горитами у всадников (рис. I; V- 3, 4, 7). Те и другие иногда орнаментированы треугольниками, серией уголков и точек. Судя по ряду изображений (рис. I- 5; V- 2, 4), в горитах размещались не только луки, но и стрелы. Важная информация о способе ношения стрел — наконечниками вниз — получена при осмотре тепсейской планки 1 и её увеличенной фотографии. Здесь тончайшими линиями, подобными линиям штриховки фигур, изображены выступающие из колчана-горита пять древков с чётко показанным оперением и раздвоенными окончаниями для тетивы (рис. V- 2).

«Хуннские» луки сопровождаются колчанами с округлой нижней частью, подвешенными наклонно у бедра воина вплотную к налучью для спущенного лука (рис. II). Верхняя часть таких колчанов на разных планках оформлена по-разному: на тепсейских планках 4 и 7, а также ташебинском фрагменте 9 она треугольная, а на плакетках 1 и 6 из Тепсея имеет вид фигурной скобки (рис. II- 4, 6-7, 8; ср. с рис. II- 1-3). Как показал сравнительный анализ миниатюр с целью выявления «руки мастера», гравировки тепсейских планок 1 и 6 были исполнены одним человеком, а планок 4, 7 и фрагмента из Ташебы — тремя другими резчиками. Значит, рисунки колчанов с треугольным и фигурным верхом могли отражать авторские варианты изображения однотипных изделий (в первую очередь это касается колчанов с фигурным завершением). Округлая форма дна и особое оформление верха колчанов зафиксированы у всех изображённых саадаков этого типа, в том числе на плакетках, происходящих из разных памятников и исполненных разными мастерами. Значит, гравировки отражают реальные особенности существовавших футляров, представляя вполне достоверный тип изделия.

У «лодочников» с сегментовидными луками (тепсейская планка 4) показаны прямоугольные колчаны, возможно, чуть более узкие и короткие, чем у соседних с ними воинов первой группы (рис. III- 1; ср. I- 3) [Грязнов, 1979, рис. 61- 3]. Фигуры разных воинов на этой плакетке одинаковы по размеру, значит, отличия в размерах и пропорциях их колчанов могут быть не случайными. Кроме того, различные формы луков требовали, вероятно, отличающихся стрел, что в свою очередь должно было определять и отличие колчанов.

Итак, по сочетанию элементов стрелковых наборов персонажи с таштыкских плакеток уверенно объединяются в три группы. Оказывается, что и остальные изображённые реалии чётко распределяются в соответствии с этими группами. Для каждой из них устойчиво характерны конкретные причёски, особенности костюмов, а также предметы других категорий вооружения, вместе представляющие различные «этнографические типы», зафиксированные таштыкскими мастерами.

Воины первой группы обладают луками «скифского» типа и прямоугольными колчанами- горитами со стрелами наконечниками вниз. Причёски этих воинов представляют собранный на

затылке хвост, или хвост и характерный «узел» на темени (рис. I; V- 2-4, 10); в одном случае такой «узел» закреплён булавкой (рис. I- 3). Дважды у воинов первой группы показаны шапки с ушками (рис. V- 7, 8). У одного из лучников на теле имеется изображение — возможно, татуировка (рис. V- 10). Кроме того, именно представители этой группы защищаются высокими щитами (рис. V- 8) [Грязнов, 1979, рис. 59- 1 ф. 9; рис. 61- 1].

Воины второй группы обладают более мощными луками «хуннского типа» и саадачными наборами, состоящими из двух предметов: длинной изогнутой налучи для спущенного лука и колчана с закруглённым низом и треугольным/фигурным верхним краем. Причёски этих воинов показаны как длинные распущенные волосы. К числу персонажей второй группы относятся все рыцари в доспехах (рис. II).

Для воинов третьей группы характерны сегментовидные луки и прямоугольные колчаны, возможно, более узкие и короткие, чем в саадаках первой группы. На них уплощённые конические шапочки и кафтаны особого покроя (возможно, глухие, по Д.Г. Савинову [1984, с. 43]) (рис. III).

Тепсейские и ташебинские миниатюры отличаются друг от друга манерой исполнения, однако в обеих сериях без труда узнаются аналогичные группы воинов. В ташебинских гравировках нет «лодочников», но воин третьей группы очевиден в изображении всадника в коническом головном уборе и особо оформленном, «орнаментированном» кафтане (рис. III- 2). Обращает внимание посадка этого человека на лошади: он будто «летит», держась за гриву — может быть, падает? На другом ташебинском фрагменте над фигурой коня изображён сегментовидный лук (рис. III- 3), а в заштрихованных изображениях перед грудью и под животом этой лошади угадывается рука, сжимающая поводья и, возможно, верхняя часть корпуса её владельца. Вероятно, здесь также был изображён падающий с лошади человек. Не исключено, что рассмотренные фрагменты представляли идентичные сюжеты — падение с коня определённых воинов, отнесённых нами к третьей группе.

* * *

Представленная систематизация является основой для дальнейшего изучения таштыкских миниатюр — атрибутирования каждой группы, расшифровки сюжетов. Конкретные материалы для сопоставления с воинами немногочисленной третьей группы практически отсутствуют, поэтому достоверное этническое и культурное определение этих персонажей — дело будущего. Вместе с тем, их предварительная идентификация с таёжными жителями, данная Д.Г. Савиновым, вполне вероятна, учитывая длительное использование цельнодеревянных, вероятно сегментовидных луков, населением лесных районов Западной Сибири [Соловьёв, 1987, с. 25-27]. Вкратце рассмотрим реалии, характерные для двух других выделенных групп, сопоставимые с ними таштыкские материалы и внешние аналогии.

Вооружение и детали костюма первой группы воинов.

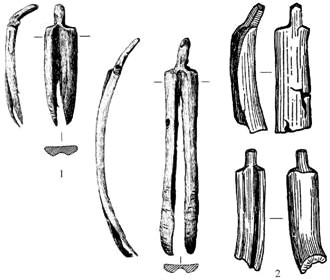

Луки. В таштыкских памятниках детали полновесных луков не сохранились. Известны несколько моделей: четыре найдены в Оглахтинском могильнике [Вадецкая, 1987, с. 72], фрагменты от четырёх — в склепах Сырского и Уйбатского чаатасов. Наиболее показательны последние, описанные следующим образом: «Луки сделаны из прутьев, с оригинальными приспособлениями для укрепления тетивы: на загнутых концах вырезаны желоба для прохождения по ним тетивы и на самом конце выступ для ее привязывания.» [Кызласов, 1960, с. 126, 127; рис. 46, 1-3] (рис. IV- 2). Аналогичные окончания кибити были найдены внутри горита в пазырыкском могильнике Верх-Кальджин II (рис. IV- 1), что отметили и авторы публикации [Поздняков, Полосьмак, 2000, с. 77, рис. 4]. Судя по реконструкции этого и других пазырыкских горитов и их археологическому контексту, они были предназначены для луков «скифского» типа. Возможно, и аналогичные таштыкские фрагменты были связаны с подобными луками. В погребении 4 Оглахтинского могильника (раскопки Л.Р. Кызласова 1969 г.) на руке мужчины был вытатуирован лук «скифского типа» — с асимметричными плечами и сильно загнутыми рогами (рис. V- 5; VI- 3). Приве-

Рис. IV. Фрагменты луков и их моделей:

1 — Верх-Кальджин II, кург. 3 [по: Поздняков, Полосьмак, 2000]; 2 — Сырский чаатас, склеп 1 [по: Кызласов, 1960].

(Открыть Рис. IV в новом окне)

дённые материалы позволяют предполагать использование таштыкцами (и из грунтовых могил, и из склепов) луков «скифского типа». Вероятно, они и были прототипами луков, изображённых на миниатюрах у воинов первой группы.

Футляры для луков и стрел. Из таштыкских захоронений происходят три футляра: из склепа 8 Уйбата I, из м. 7 Салбыкского грунтового могильника и из погребения 4, раскопанного в 1969 г. в горах Оглахты. Уйбатский берестяной колчан не опубликован, но автор находки С.В. Киселёв отмечал, что его «верхняя часть ... была срезана почти горизонтально, отличаясь таким образом от “колчанов с карманом” позднейшего времени. Более всего такие колчаны напоминают колчаны-гориты, изображённые на золотых инкрустированных бляхах Сибирской коллекции Эрмитажа (ср. «Охота иирков» и «Отдыхающие всадники»)» [Киселёв, 1949, с. 240]. Форма салбыкского «берестяного футляра либо коробки, прошитой крупными стежками» не реконструируется из-за фрагментарности изделия [Вадецкая, 1999, с. 235, табл. 56]. Зато оглахтинский футляр — модель горита — сохранился практически полностью [Кызласов, 1992, рис. 25]. Это кожаное, сужающееся книзу налучье с пришитым к нему боковым карманом, в который вложены пять древков стрел оперением вверх (рис. V- 1). Очевидно значительное сходство этой модели с горитами воинов первой группы на миниатюрах. Оглахтинский горит по форме и, возможно, конструкции сопоставим и с пазырыкскими футлярами, и с горитами на упомянутых бляхах из Сибирской коллекции. Кроме того, он также напоминает футляр из Субаши IV-III вв. до н.э. [The ancient culture..., 2008, p. 107-8] и бронзовые бляшки в виде горитов из памятников скифского времени Тувы, относящиеся в целом к тому же кругу материалов [Чугунов, 2007, ил. 9- 1; с. 130].

Изображённые на планках луки «скифского типа» и связанные с ними гориты сопоставимы с немногочисленными материалами из таштыкских грунтовых могил (модель горита) и склепов (детали луков), аналогичных, в свою очередь, находкам и изображениям скифского круга. Можно предполагать, что для культурных традиций грунтовых могил и ряда склепов был характерен

Рис. V. Реалии воинов первой группы и сопоставимые материалы из таштыкских памятников:

2-4, 7-8, 10 — таштыкские гравировки (Тепсей, Ташеба); 1 — модель горита (фото автора); 5, 9 — фигуры татуировки [по: Кызласов, Панкова, 2004; Панкова, 2005]; 6 — шапка [по: Панкова и др., 2010].

1, 5, 6, 9 — Оглахтинский могильник, м. 4.

(Открыть Рис. V в новом окне)

один и тот же тип стрелкового набора. Тогда воины с такими саадаками на плакетках могли представлять как «грунтовых» таштыкцев, так и население культуры склепов.

Головные уборы двух воинов с тепсейской плакетки 3 — с ушками и острым верхом сопоставимы с мужской меховой шапкой из м. 4 Оглахтинского могильника [Вадецкая, 1987, с. 40] (рис. V- 6-8). Правда, оглахтинская шапка имеет назатыльник и помпон, отсутствующие на тепсейских изображениях.

Причёски. Для рассматр

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: