Углубленное чтение

Могильник Кудыргэ на Алтае.

Многочисленные отуреченные финны и самоеды, как полагал акад. В.В. Радлов, в северных предгорьях Русского Алтая, многочисленные турецкие и монгольские племена на всей остальной обширной площади Алтайского нагорья представляют сложный конгломерат взаимно переплетающихся расовых элементов, культурных взаимоотношений и влияний, требующих тщательного изучения и анализа.

Оставляя в стороне предполагаемые финско-самоедские элементы, одной из наиболее важных саяно-алтайских проблем явится выяснение как соматических, так и бытовых элементов, свойственных туркам и монголам, населяющим замкнутые долины этой горной страны. В разрешении турецко-монгольской проблемы решающее значение будет иметь сравнительное изучение физического типа и быта современного населения Саяно-алтайского нагорья, но большую помощь окажут также те свидетельства, которые хранят нам памятники далекого прошлого.

Дикий и мало доступный Алтай хранит многочисленные следы древних обитателей. Повсюду на надпойменных террасах рек или по склонам приточных долин, там, где мы в настоящее время встречаем стойбища современного населения, имеются различные каменные сооружения и древние могилы. Между тем, не только систематических палеоэтнологических исследований, но и раскопок разведочного характера на Алтае почти не производилось. Раскопками Радлова 1 [сноска: 1 Radloff, W. «Aus Sibirien». Lese Blätter aus meinem Tagebuche. Leipzig. 1893.] 70-х годов прошлого столетия и разведками Адрианова 2 [сноска: 2 А.В. Адрианов. «К археологии Западного Алтая» (Поездка в Семипалат. обл. в 1911 г.). Известия И.Арх.Ком., вып. 62, 1916 г.] исчерпывается все, что мы имели до настоящего времени. Вполне естественно поэтому, что при наших этнологических исследованиях на Алтае в 1924-25 гг. особое внимание было уделено изучению древних памятников, которые уже и теперь дали нам крайне интересные результаты.

Считая преждевременным обзор древних культур Алтая в связи с культурой современного его населения, мы намерены остановить внимание пока только на одном могильнике, открытом А.Н. Глуховым в 1924 г. в низовьи р. Чулышмана и раскопанном тогда же Алтайской Экспедицией Этнографического Отдела Русского Музея, под руководством С.И. Руденко, А.Н. Глуховым, при участии Б.А. Борнемана и С.П. Суслова, а в 1925 г. доследованном А.Н. Глуховым.

(37/38) ^

Восточный Алтай представляет собою горную страну, поднятую на значительную высоту (1800-2000 м.) над уровнем моря. Обилие высоких нагорий, на которых весна, лето и осень в совокупности продолжаются всего два — три месяца, как в полярной тундре, определяют собою климат и условия жизни в Восточном Алтае. Понятно, что эти холодные нагорья с обилием болот, топей, россыпей и зарослей полярной берёзы, являющихся результатом рельефа, не благоприятны для обитания. Глубокие врезавшиеся долины представляют собою сравнительно узкие линии теплых оазисов в этой холодной стране. Они дают приют современному населению Алтая, они же служили убежищем и древним обитателям, о чём свидетельствуют многочисленные, оставленные ими в этих долинах, памятники.

На северо-востоке Русского Алтая, между высокими хребтами, вытянулось в меридиальном направлении одно из самых крупных и глубоководных озёр Сибири, Алтын-коль или Телецкое озеро. Заполняя вспаханную Чулышманским ледником тектоническую впадину, Алтын-коль на юге принимает р. Чулышман с р. Башкаусом и на севере отдаёт свои воды р. Бии, которая с другою горною рекою Катунью, при их слиянии, как известно, образует р. Обь.

Чулышман с Башкаусом текут в крайне узких, корытообразных долинах, обитаемых только в низовьях. При впадении р. Башкауса, долина р. Чулышмана несколько расширяется. Плодоносная почва этой тёплой, заключённой среди суровых гор, долины покрыта прекрасными лугами, а на возделанных местах снимаются обильные урожаи. В связи с совершенно особыми физико-географическими условиями данного района, летние осадки в низовьи р. Чулышмана крайне редки. Знойное летнее солнце на холмиках и гривках выжигает травы и сушит посевы. Только искусственное орошение целой системой арыков (сувахов) обеспечивает урожай хлебов и трав (рис. 1). Теленгеты, современное население низовья р. Чулышмана, широко пользуются искусственной системой орошения, унаследованной ими от древних обитателей долины этой реки. Кем и когда сооружены многочисленные оросительные системы на р. Чулышмане и вообще в Восточном Алтае, вопрос этот мы пока оставляем открытым.

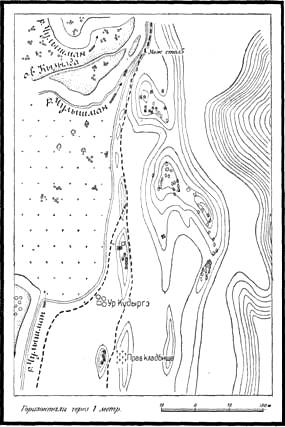

Немного ниже впадения в р. Чулышман р. Башкауса, примерно на расстоянии километра от устья последней, на правом берегу р. Чулышмана, пониже теленгетского поселения Кудыргэ-аиль, на песчаной гривке раскинулся исследованный нами могильник. Отвесный, скалистый правый берег долины р. Чулышмана, Карали-ярык, с одной стороны, и русло реки, с другой, ограничивают небольшую площадку, урочище Кудыргэ или Кудыргэ и Оон, длиною около пятисот метров и двести с небольшим метров шириною. У южного конца этой площадки расположен зимник Кудыргэ-аиль, самая же площадка занята летником и хлебными полями, орошаемыми сувахами. На гривке, как сказано, расположен могильник, дробящийся на отдельные групки могил, разбросанные на узких песчаных холмиках, вытянутых в направлении параллельном руслу реки (см. план рис. 2).

| (38/39) ^ |

Рис. 1. Оросительные канавы в долине р. Чулышмана.(Открыть Рис. 1 в новом окне) | Рис. 2. План раскопанного могильника; перекрещены вскрытые могилы.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

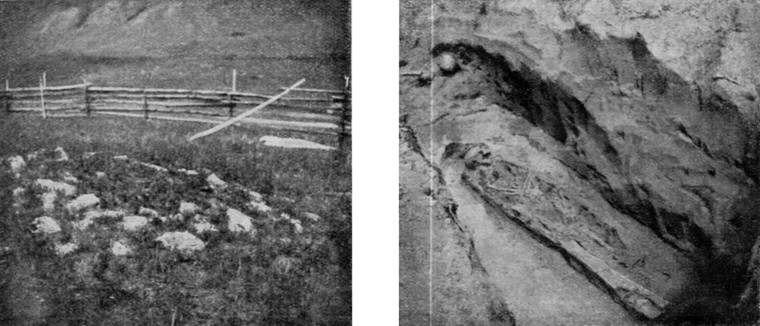

Всех могил в могильнике около сорока, причём из них раскопана двадцать одна могила (на плане помечены крестиком) 1. [сноска: 1 Коллекция из раскопок могильника Кудыргэ зарегистрирована в Этнографическом Отделе Русского музея под № 4150 и 4389.] По внешнему виду каждая могила легко различима. Овал (1,4x2,4 м.) из расположенных один возле другого крупных камней, или овал расплывчатого очертания из камней, выступающих над поверхностью почвы сантиметров на тридцать, обозначает могилу (рис. 3, слева). Направление продольной оси могилы совпадает с направлением песчаной гривы, на которой могилы расположены, и направлением русла реки N-S. По снятии каменной кладки овала и камней, заполняющих внутренность могилы, на глубине примерно 30-40 см., каменные глыбы исчезают, и внутри могилы мы находим только песок. Ниже, на глубине около 1,3 м., снова появляется слой каменных глыб во всю площадь могилы, под которым обнаруживается скелет лошади, а несколько глубже (см. на 20-25) параллельно ему расположенный скелет человека на спине, с руками, вытянутыми вдоль туловища или сложенными на лобке (рис. 3, справа). Погребённый обычно обращен головой на S (15 случаев) реже на N (6 случаев). Лошадь, как правило, лежит с поджатыми ногами, спиною кверху, туловищем слегка наклоненным на левый бок, с вытянутой вперед головою, которая, как и у погребённого, направлена на S, реже на N. Скелет лошади в могиле расположен несколько выше скелета человека. Получается такое впечатление, будто бы приготовленная для погребения могила была ступенчатая. На дне могилы полагали труп умершего, а рядом с ним к востоку и параллельно ему, на уступе, возвышающемся см. на 20 над дном могилы клали труп лошади. Быть может после положения трупа человека на дне могилы, его засыпали песком и затем уже клали труп лошади. Вследствие того, что грунт, в котором заключаются погребения, песчаный и песком же засыпалась могила, почти невозможно установить точной границы грунта копанного и некопанного. Умершие обычно клались на дно могилы без подстилки, но имеются два случая положения в гробу. В одном случае гробом служил ящик (0,65х2 м.) из тёса лиственничного дерева (около 4 см. толщиною),

(39/40) ^

на шипах, с дном и крышкой в две тесины. Во втором случае гробом служила колода (0,45х2,25, глуб. 0,36 м.), выдолбленная из лиственничного бревна, прикрытая сверху двумя тесинами.

Рис. 3. Внешний вид могилы. Положение скелета в могиле.

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

Погребальный инвентарь богат и разнообразен. Менее всего мы имеем остатков одежды. Только куски шёлковой и шерстяной ткани, лоскуты меха остались от одежды, а кожи — от обуви. Шёлковые ткани сохранились в могилах в нескольких образцах. Здесь

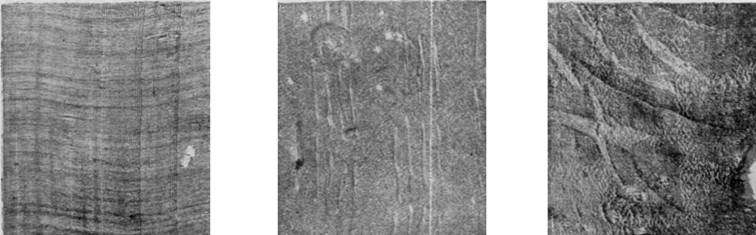

Рис. 4. Шёлковые ткани: гладкая (1); изнанка узорчатой (2); плотная рипсованая (3).

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

мы имеем очень тонкую и редкую (рис. 4, 1) шёлковую ткань (46х46 нитей в одном квадратном сантиметре), ткань более плотную, с узорчатыми клетками (рис. 4, 2) и, наконец, шёлковую же ткань, очень плотную (рис. 4, 3). Все шёлковые материи окрашены в ярко жёлтый, золотистый цвет.

(40/41) ^

Куски ткани настолько невелики, что трудно сказать о покрое и характере одежды, для которой они служили. Большие полотнища сшивались шёлковыми нитками, и весьма вероятно, что мы имеем дело с остатками рубах или халатов.

В могиле 5-ой сохранились остатки очень плотной и прочной шерстяной ткани. Судя по месту нахождения остатков шерстяной ткани, можно думать, что она служила для штанов. Кусочки меха, повидимому, от одежды и её отделки, уцелели в нескольких могилах. Здесь мы имеем мех соболя и других. Меха, равно как и кожи, судя по нескольким фрагментам, сшивались сухожильными нитками. Кожа, хорошо выделанная, сохранилась от обуви. По отдельным лоскутам кожи трудно судить о покрое обуви, но все же можно предполагать, что обувь шилась из мягкой кожи и не имела ни подмёток, ни каблуков.

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words:

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: