Углубленное чтение

Искусство Аржана-2: стилистика, композиция, иконография, орнаментальные мотивы

Материалы кургана Аржан-2 через десять лет со времени начала его раскопок наконец изданы — в Германском археологическом институте вышла монография на немецком языке (Čugunov et al. 2010). Всестороннее рассмотрение различных аспектов находок из Аржана-2 сейчас становится доступно специалистам. Датировка этого богатейшего погребально-поминального комплекса второй половиной VII в. до н.э. относит его в разряд опорных памятников раннескифского времени, и, следовательно, все вопросы, связанные с анализом материалов Аржана-2 выходят за рамки региональных проблем. Один из таких вопросов, требующих обсуждения и решения, — формирование искусства звериного стиля из комплекса кургана. Он уже был поставлен в ряде статей (Чугунов и др. 2003; Чугунов. 2004 а, б; 2008 а, б, в). В этой работе, помимо некоторых дополнений, появилась возможность сопроводить ранее сделанные выводы соответствующим количеством иллюстративного материала, необходимого для всестороннего анализа искусства Аржана-2.

Обращение к древнему искусству требует не только (и не столько) углублённого анализа материала с позиций археологии, но и привлечения методики и понятийного аппарата искусствоведения. Сложность и неоднозначность такого подхода осознаётся автором в полной мере, так как и в искусствоведении нет чётких дефиниций многих понятий. По отношению к звериному стилю скифской эпохи эту проблему осветила и отчасти прояснила работа Е.Ф. Корольковой (1996), из которой автором взяты многие термины и определения.

Неоднородность всего комплекса, выраженная в своеобразии отдельных групп предметов, заметна при самом общем знакомстве с великолепными произведениями прикладного искусства из Аржана-2. Стилистический анализ изображений животных позволяет предварительно определить, по крайней мере, четыре манеры их исполнения.

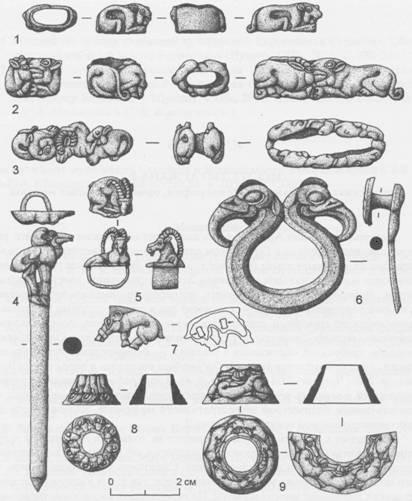

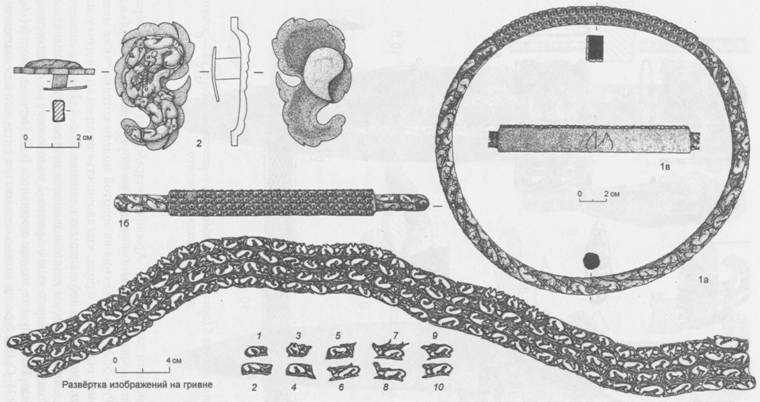

Первая представлена наиболее многочисленной группой, включающей тиражированные бляшки в виде профильных фигур кошачьих хищников и кабанов (Рис. 1: 7), портупейные обоймы (Рис. 1: 1-3, 5) и пряжки кинжала и акинака, ворворки поясного набора (Рис. 1: 9; 5: 2), пряжку и ворворку портупеи горита (Рис. 1: 6,

8), стержневидную застёжку портупеи чекана (Рис. 1: 4), а также все изображения на гривне (Рис. 5: 1). Все эти изделия объединяет мягкая пластика образов. Почти у всех копытных — сходная манера моделировки морды, когда линия рта соединяется с глазом, под которым расположена сегментовидная скула. Изделия первой группы по своим стилистическим признакам имеют больше всего соответствий в искусстве казахстанско-центральноазиатского региона. На этот же регион указывает и тождественность иконографии некоторых образов, о чём будет сказано ниже.

| |

Рис. 1. Аржан-2, могила 5 (основное погребение). Предметы с изображениями первой стилистической группы. Всё — золото.(Открыть Рис. 1 в новом окне) | Рис. 2. Аржан-2, могила 5 (основное погребение). Предметы с изображениями второй стилистической группы. 1, 2 — золото, стекло; 3 — золото.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

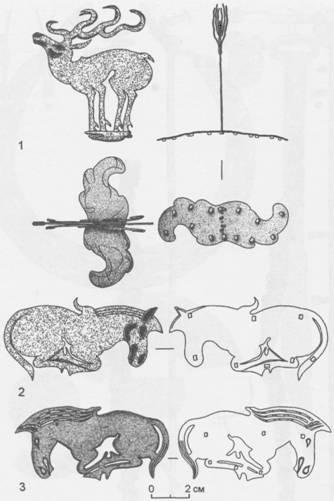

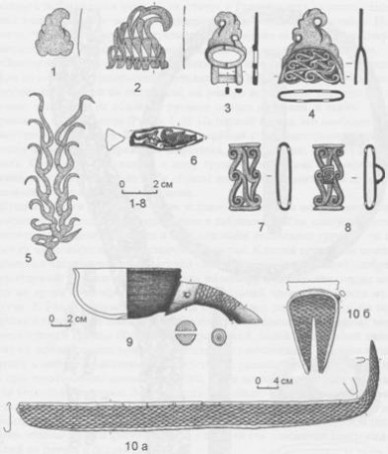

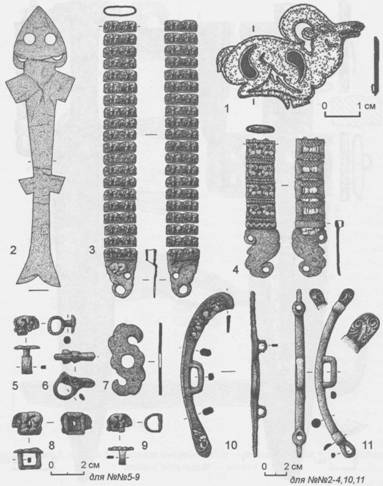

Вторая группа включает плоские бляхи головных уборов в виде лошадей с подогнутыми ногами и барана из сопроводительной женской могилы в аналогичной позе. В такой же манере выполнено навершие головного убора в виде стоящего оленя и аппликация из золотой фольги в виде головы этого животного (Рис. 2: 1-3; 6: 5; 8: 1). Плоские фигуры рыб из захоронения украшений парадной конской сбруи (Рис. 8: 2) также попадают в эту группу. Можно предположить,

Рис. 3. Аржан-2, могила 5 (основное погребение). Предметы с изображениями третьей стилистической группы. Всё — золото.(Открыть Рис. 3 в новом окне) | Рис. 4. Аржан-2, могила 5 (основное погребение). Предметы с изображениями четвёртой стилистической группы. 3 — железо, золото; остальные — золото.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

что своеобразие этой манеры исполнения объясняется технологией производства — вырезанием фигур из плоского листа металла. Изысканность абриса тел животных, ноздри в виде запятой у лошадей и оленя, использование эмали выделяет эти предметы из остального комплекса. Вторая группа может восходить к наскальному искусству аржано-майэмирского стиля (Чугунов. 2008 а).

В третью группу объединяются изображения, вырезанные на стержнях женских шпилек (Рис. 3: 1б, 2б). Все звери, за исключением хищников и кабанов,

показаны с подогнутыми ногами, на плечах и бедрах у всех вырезаны запятовидные знаки, особыми линиями подчеркнута шея каждого животного. Не исключено, что своеобразие этих предметов, безусловно являющихся шедеврами ювелирного дела, объясняется индивидуальным стилем древнего мастера.

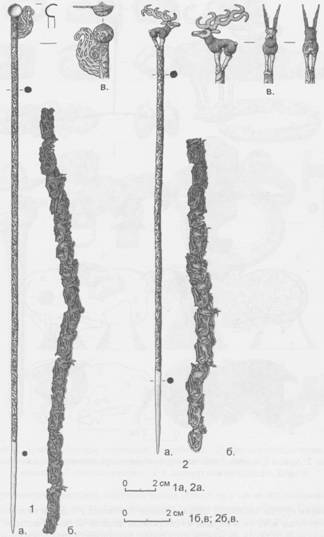

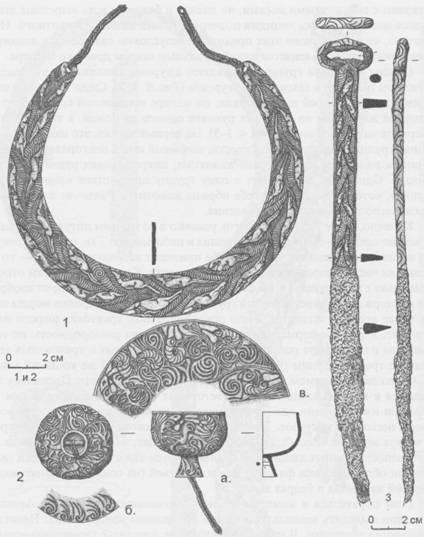

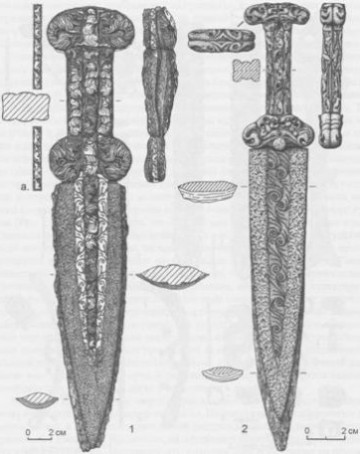

Основу четвёртой группы составляют ажурные аппликации на железном оружии из основного захоронения кургана (Рис. 7: 1, 2). Сюда же можно отнести изображения зверей на пекторали, по манере исполнения совершенно аналогичные животным на обкладке рукояти одного из ножей, а также — тигра и баранов на модели котла (Рис. 4: 1-3). На первый взгляд, это наиболее разнородная группа предметов. В частности, звериный стиль пекторали совершенно не похож на манеру изображения животных, покрывающих рукоять и клинок акинака. Однако их объединяет в одну группу присутствие орнаментальных мотивов, которые подчиняют себе образы животных. Различие же во многом обусловлено технологией изготовления.

Конечно, такое разделение очень условно и во многом интуитивно, однако позволяет сделать некоторые заключения и наблюдения. Так, следует отметить, что некоторые изделия сочетают в себе признаки нескольких групп — то есть разные их части выполнены в различных манерах. К таким предметам относится шпилька с навершием в виде фигурки оленя, которое (в отличие от изображений на стержне) тяготеет к первой группе по манере моделировки морды зверя, и в то же время к четвёртой — по орнаментальной трактовке шерсти на его теле (Рис. 3: 2 в). В оформлении акинака также видна разнородность: по торцу навершия и гарды идут полосы с изображениями хищных и травоядных зверей в манере третьей группы (Рис. 7: 1 а). Кроме того, такой же кошачий хищник прилит на лезвие в самом конце орнаментальной аппликации. Поскольку здесь различия в манере исполнения соответствуют разным технологическим приемам при изготовлении одного предмета, то не исключено, что декорировали акинак несколько мастеров. Золотая рукоять женского кинжала также украшена в двух манерах (Рис. 7: 2) — гарда и навершие, выполненные в виде двух противопоставленных хищников, ассоциируются как с первой группой (на основании общего абриса фигуры), так и с третьей (на основании запятовидных прорезей на плечах и бедрах зверя).

Если обратиться к композиционной составляющей искусства Аржана-2, то можно выделить несколько приёмов построения изображения. Некоторые композиции единичны. В целом для искусства Аржана-2 характерна асимметричность, однако встречены предметы, где представлены симметрично расположенные изображения. Как правило, это изделия, сама форма которых диктует подачу их декора по принципу зеркальной симметрии. К таковым относится подковообразная портупейная пряжка с головами хищных птиц (Рис. 1: 6), а также акинак и кинжал, где гарды и навершия выполнены в виде симметричных фигур хищников (Рис. 7).

В коллекции находок из Аржана-2 представлены «загадочные картинки», впервые обозначенные А.Д. Грачом как особенность искусства алды-бельской культуры Тувы (Грач. 1980. С. 24-30). Д.Г. Савинов считает, что такое композиционное решение расположения изображений на предметах связано с влиянием тасмолинской культуры Центрального Казахстана (Савинов. 2002.

Рис. 5. Аржан-2, могила 5 (основное погребение).

1 — гривна: а — вид сверху, б — вид спереди, в — знак на внутренней поверхности лицевого щитка; развёртка изображений на кольце гривны: 1-10 — образы животных; 2 — портупейная бляха акинака. Всё — золото.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

С. 98). В основном захоронении Аржана-2 «загадочные картинки» впервые найдены выполненными в золоте и украшают портупейные бляхи акинака и кинжала (Рис. 5: 2). Изображения на золотой модели котелка также можно отнести к композиции такого рода, «загадочность» которой во многом усиливается за счёт орнаментальной манеры исполнения (Рис. 4: 2 в).

В связи с этим способом композиционного построения заметим, что обширный бестиарий звериного стиля Аржана-2 не включает ни одного синкретичного образа. Поэтому, как это уже отмечалось Е.В. Переводчиковой (Переводчикова. 1994. С. 95), едва ли можно согласиться с тем, что для «загадочных

| |

Рис. 6 Аржан-2, могила 5 (основное погребение). 6 — железо, золото; 9, 10 — золото, сдерево; остальные — золото.(Открыть Рис. 6 в новом окне) | Рис. 7. Аржан-2, могила 5 (основное погребение). Акинак и кинжал — железо, золото.(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

картинок» характерно совмещение в одной фигуре черт различных животных (Грач. 1980. С. 79). Все изображаемые животные, когда они вообще могут быть определимы, имеют реальные прототипы в живой природе. Даже в предельно схематизированных образах, когда из-за мелких размеров изображаемой фигуры невозможно сказать, какое именно животное послужило его прототипом,

Рис. 8. Аржан-2, сопроводительные захоронения и ритуальные комплексы. 1 — золото, стекло; 2 — золото; 4 — бронза, кожа; остальное — бронза.

(Открыть Рис. 8 в новом окне)

уверенно определяется только одно — хищный это зверь или травоядный. Вероятно, именно эта оппозиция была наиболее важна для решения смысловой задачи, стоящей перед мастером при изготовлении декора предмета. Поэтому едва ли следует полностью отказывать композициям «загадочных картинок» в том, что они заключают в себе сюжетную основу (Кадырбаев. 1966. С. 397). Что каса-

ется такой компоновки изображений на предметах, то возможно она и восходит к традиции взаимовписывания фигур на оленных камнях монголо-забайкальского типа (Переводчикова. 1994. С. 96), но представляется, что это утверждение скорее относится к другому композиционному приёму, рассмотренному ниже.

Этот приём, очень характерный для комплекса памятника, можно условно назвать «шествием зверей». Это последовательное чередование изображений одинаковых или разнообразных животных на одном предмете. Простейшим вариантом такой композиции можно считать парные профильные фигуры животных, показанные одна за другой и направленные головой в одну сторону. Так декорированы бронзовые поясные обоймы из мужских сопроводительных могил (Рис. 8: 3, 4). В наиболее сложных и, очевидно, семантически значимых случаях животные образуют ритмичные ряды, следуя друг за другом в определённом порядке. Размещение и последовательность их изображений, несомненно, подчинены особому знаковому коду, который был хорошо известен древнему мастеру и всем носителям кочевой культуры. Показательным примером такого рода построения композиции являются ряды зверей на стержнях шпилек женского головного убора и на гривне мужчины-«царя» из основной могилы кургана (Рис. 3и 5). Но если учесть, что бляшки или обоймы, выполненные в виде отдельных фигурок зверей, образовывали на костюме, поясе или портупейном ремне последовательные ряды, то применение этого композиционного приёма становится ведущим и наиболее значимым для искусства Аржана-2. Тысячи одинаковых отдельных бляшек в виде хищников, зафиксированные на костяках мужчины и женщины из основного захоронения, образовывали характерный криволинейный узор, выстраивавший фигурки зверей в такое же «шествие». Это документально зафиксированное подтверждение неоднократно отмечавшейся исследователями характерной для раннего этапа скифского звериного стиля черты, где «изображения представляют изолированные фигуры, объединение которых в единый текст происходит за счёт совместного расположения на одной плоскости или объекте» (Королькова. 1996. С. 34). Слово «текст» здесь вполне уместно, так как, по сути, определённые композиции образов являлись своеобразными «записями», легко «читаемыми» в древности.

Наиболее ярко «шествие зверей» представлено на гривне, которая, несомненно, использовалась при жизни владельца. На это указывают потёртости и царапины на ней, а также отсутствие одной фигурки хищника на лицевом бруске, утраченной в древности. Кроме того, на внутренней поверхности бруска нанесён знак в виде буквы «М». Интересно, что похожий знак процарапан на обломке рогового псалия, вероятно, потерянного при строительстве наземного сооружения и найденного среди камней на площади кургана. Что это — знак родовой принадлежности или нечто другое — говорить пока рано. Если бы аржанская гривна была найдена в регионе, открытом для античной культуры, то можно было бы увидеть в этом знаке букву «μ», нацарапанную грамотным варваром или греком, находящимся на службе у вождя кочевников. Но это — из области фантазий. На гривне «царя», погребённого в Аржане-2, основной и, несомненно, понятный современникам «текст» был нанесён мастером на поверхность золотого кольца. Не возникает сомнений в том, что взаимосвязанные ряды животных, закрученных в четыре спирали, изображались сознательно и только так

могли быть показаны на этом, пожалуй, самом семантически ёмком предмете в комплексе памятника. Рассмотрим его подробно (Рис. 5: 1).

Всего на кольце гривны изображено десять иконографически распознаваемых образов животных 1 [сноска:1 В монографии, публикуя развёртку изображений на гривне, выполненную художником В.Г. Ефимовым, немецкие коллеги выделили только девять образов, не заметив разницы в трактовке двух хищников (Čugunov et al. 2010. Taf. 4).] (Рис. 5: развёртка): два хищника (кошачий? — 1; волк? — 2), верблюд (3), кабан (4), лошадь (5), антилопа (сайга? дзерен? — 6), благородный олень (7), безрогое копытное (самка оленя? — 8), баран (9), козёл (10). Звери выстроены древним художником в четыре плотно сомкнутых ряда, спиралью обвивающих кольцо. Невозможно определить, какой из рядов первый, поэтому их можно пронумеровать лишь условно, так, как они показаны на развёртке. Для удобства дальнейшего рассмотрения договоримся, что счёт идет сверху вниз. В чётных рядах звери показаны головой влево, в нечётных — вправо, за одним исключением, о котором будет сказано особо. Начало и окончание спиралей примыкает к прямоугольному щитку с радами припаянных фигурок стоящих кошачьих хищников, обращённых головой вправо. На лицевой грани щитка размещено четыре ряда по 22 фигуры (одна из них утрачена), на верхней — два ряда по 23 фигуры. Сложность рассмотрения спиралей на кольце заключается не только в плотности расположения фигур зверей, но и в том, что животные показывались в своём ряду зачастую вверх ногами. Вероятно, это тоже имело определённый смысл, как и количество изображённых фигур. На справедливость последнего указывает тот факт, что в третьем раду справа за изображением оленя втиснута половина фигуры копытного, которая, вероятно, не поместилась, но «по смыслу» обязательно должна была быть показана. Замечу, что благородный олень изображён на гривне всего однажды, и именно он вместе с самкой за его спиной направлен головой навстречу своему ряду. Во второй и четвёртой спиралях есть ещё образ, выбивающийся из остального ряда своей трактовкой — это безрогое копытное животное с повёрнутой назад головой.

Поскольку все образы нами пронумерованы, то проще представить «шествия» животных на кольце гривны в виде рядов цифр. Следует только оговориться, что перевёрнутые фигуры обозначены подчёркнутой цифрой, а копытное с повернутой головой — цифрой с апострофом.

I ряд: | 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 = 32 фигуры |

II ряд: | 8 8 8 6 10 10 10 10 8 6 8 8 6 8 9 9 8 6 9 9 10 10 9 8' 8 10 10 10 5 = 29 фигур |

III ряд: | 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 7 8 = 30 фигур |

IV ряд: | 6 6 6 8 9 9 9 9 6 8 6 8 6 6 2 2 6 8 6 8 10 8 2 2 8' 6 2 2 = 28 фигур |

Сразу скажу, что я далёк от того, чтобы сразу предложить какое-то объяснение такой последовательности изображений животных. «Расшифровка» этого «текста», на мой взгляд, едва ли сейчас возможна. Предвижу, что скоро появятся работы, которые попытаются объяснить количество фигур в каждом раду календарной символикой, а устойчивое повторение четырёх рядов — годовым циклом. Исследователи вправе предлагать любые свои версии и, чтобы помочь им в этом, отмечу свои наблюдения.

В первом ряду присутствуют кабаны, верблюды и хищники обоих видов. Такое сочетание объяснимо, учитывая мнения об особом месте образов верблюдов и кабанов в бестиарии кочевнического искусства (Переводчикова. 1994. С. 46-48; Королькова. 2006. С. 84-90). Эти агрессивные животные несмотря на то, что являются копытными, воспринимались в древности ближе к хищным, нежели к травоядным. Они, по меткому выражению Е.В. Переводчиковой, находятся как бы «между двух миров». Верблюды изображены только в этом ряду. Во второй спирали, напротив, показаны только травоядные копытные животные и открывает этот ряд единственная здесь лошадь. Третья спираль состоит из кабанов, хищников двух видов и лошадей, которые, в отличие от предыдущего ряда, здесь преобладают. Все они устремлены к обращённому им навстречу благородному оленю. Четвёртый ряд включает как копытных, так и хищных зверей. Правда, здесь они только одного вида, но всегда изображены попарно. Кабаны и лошади здесь отсутствуют.

В целом, к «шествию зверей» на гривне из Аржана-2 можно применить те же дефиниции, что и к другому шедевру древнего искусства — секире из Келермеса.

B.А. Кисель, посвятивший ему монографию, разбил весь «текст», зашифрованный в изобразительном ряде на этом предмете, на «главы» и выделил в них «заглавия» и «заключения» (Кисель. 1997. С. 44, 45). Действительно, если принять каждую спираль за отдельную «главу», то заметно своеобразие каждой из них. В качестве «заглавия» у всех может выступать правая сторона рядов — в первом и четвёртом это хищник второго вида, во втором — лошадь, в третьем — олень. Лицевая часть гривны с шестью рядами хищников — своеобразный «титульный лист» всего произведения.

Как уже отмечалось выше, традиция такого рода расположения животных на предметах восходит, по-видимому, к композициям на оленных камнях. Причём, согласно типологии этих изваяний, предложенной Д.Г. Савиновым, такая композиция соотносится именно с «классическими» стелами I типа (4 подтип), которые завершают развитие оленных камней монголо-з

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: