Новости

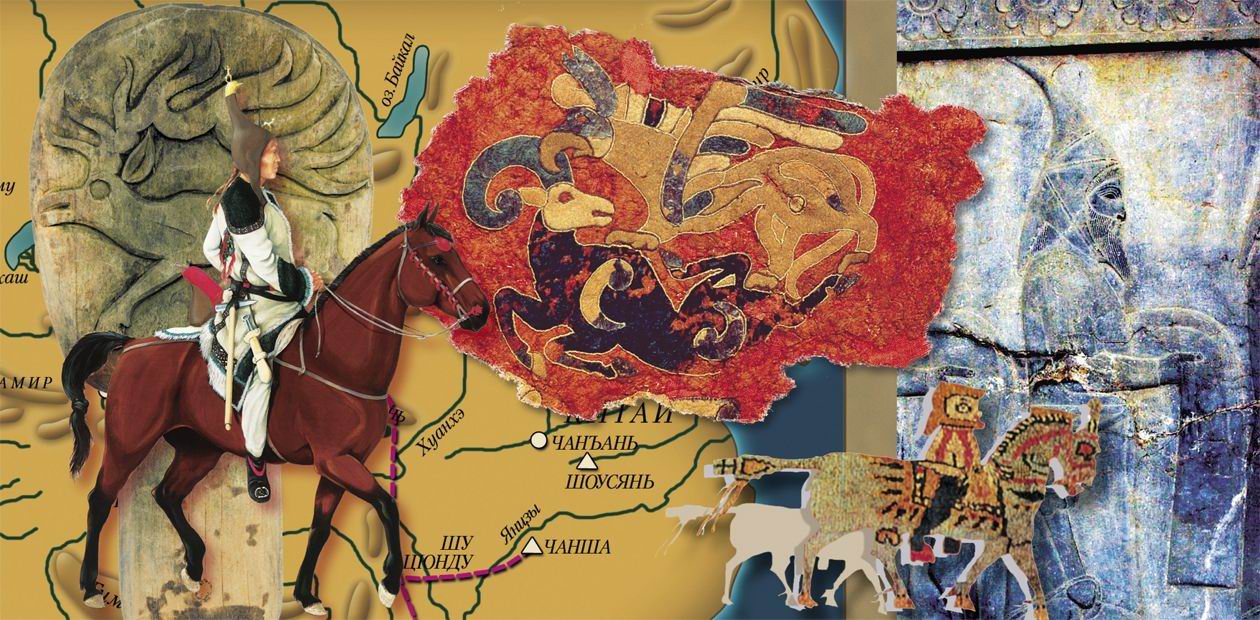

Пурпур и золото тысячелетий

Тела всадника и всадницы из «замерзших» погребений с Горно-Алтайского плато Укок были облачены в одежды, ставшие источником ряда крупнейших археологических открытий последнего десятилетия

В руки археологов обычно попадают только «нетленные вещи», так как огромная часть древней материальной культуры пропадает бесследно. Среди потерянного – то, что когда-то было «второй кожей» человека – его одежда. И когда находят чудом сохранившиеся костюмы, – это становится настоящим открытием. Так случилось в «замерзших» могилах Горного Алтая, принадлежащих древней пазырыкской культуре, в которых в 1990-1995 гг. были обнаружены нетленные тела, облаченные в одеяния далекой эпохи.

А затем последовало более чем десятилетнее исследование «пазырыкского костюма» – украшений, париков, косметики, кожаных, войлочных и текстильных изделий, татуировок (!) на телах погребенных, – давшее поразительные результаты. Например, что использованные для окрашивания пазырыкского текстиля красители растительного и животного происхождения и фасоны одежды уводят исследователей очень далеко от затерянного в горах Алтая плато Укок…

Археологи имеют дело главным образом с нетленными вещами, так как огромная часть древней материальной культуры, созданная из органических материалов, пропадает бесследно. Среди потерянного навсегда – то, что когда-то было «второй кожей» человека – его одежда. Поэтому, когда находят чудом сохранившиеся костюмы, – это становится настоящим открытием. Так случилось в «замерзших» могилах Горного Алтая, принадлежащих древней культуре (IV—III вв. до н. э.), получившей название пазырыкская (по месту расположения одного из самых ярких памятников – курганов в урочище Пазырык на Улаганском нагорье, исследованных в 30-е и 60-е годы прошлого века).

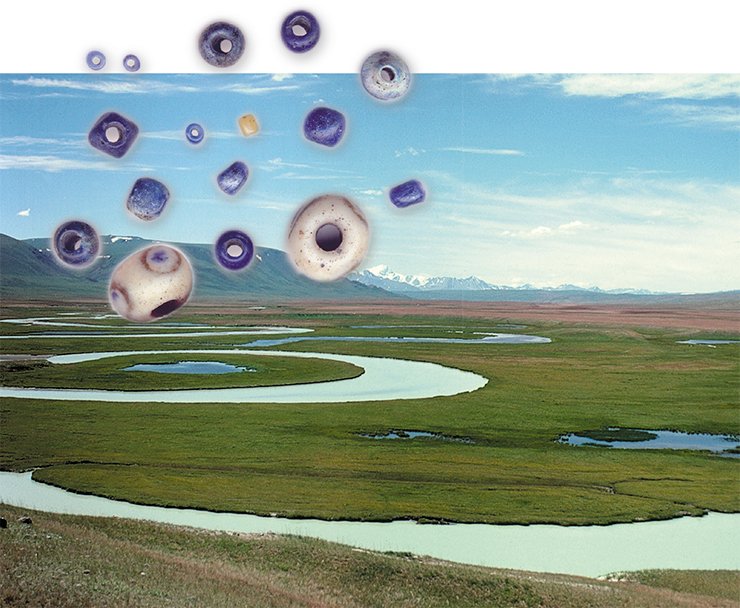

Изгибы р. Ак-Алаха (плато Укок)

Раскопки больших «царских» курганов в 60-е годы прошлого века (Пазырыкских, Башадарских, Туэктинских) в Горном Алтае дали уникальный археологический материал, но одежды в нем было не много. Все эти курганы потревожены еще в древности, одежда с тел погребенных сорвана, многое пропало, многое повреждено настолько, что не поддавалось атрибутации. Тем не менее, великолепные остатки костюма пазырыкцев – скотоводческого населения горных долин Алтая — были тщательно изучены, и в литературе сложилось довольно устойчивое мнение о том, что он собой представлял (Руденко, 1953, Яценко, 1999).

И вот в 1990—1995 гг. на плато Укок (Кош-Агачский район республики Алтай) впервые за время изучения пазырыкской культуры (т. е. более чем за 130 лет) были открыты и исследованы курганы знати и рядовых пазырыкцев, чьи могилы не были потревожены и оказались «замерзшими» (т. е. заполненными льдом). Настоящим открытием и одним из самых больших впечатлений стали нетленные тела, облаченные в одеяния далекой эпохи. Но последовавшее затем более чем десятилетнее исследование пазырыкского костюма привело к еще более интересным результатам, чем факт самих находок.

Вместилище души – и за земною гранью…

Во всех культурах существует особое отношение к одежде, как к вместилищу души человека. Все, что человек носит на себе, является частью его самого и при жизни, и после смерти. Это одно из наиболее стойких представлений, которое в виде некоторых суеверий, связанных с одеждой, существует и в современной культуре. Исследуя древнюю одежду, мы тесно соприкасаемся с вещами, в которых «живет» душа их хозяев. В костюме сохраняется дух времени, цвет и запах исчезнувшей культуры, зримое воплощение ушедших в небытие людей. В фасоне той или иной детали одежды, в выборе материала для ее изготовления, в ее цвете и веществах, использованных для окрашивания, предстает эпоха с ее достижениями, знаниями, опытом, географическими открытиями, освоенными природными богатствами и культурным обменом, связями, ценностями, предпочтениями и предубеждениями. Мы изучаем костюм, но ищем в нем человека далекого прошлого.

Конопля (слева). Canabis sativa L. Костюм женщины (в центре). Второй Пазырыкский курган. Реконструкция Д. Позднякова по материалам, хранящимся в Эрмитаже, — из книги Н. Полосьмак, Л. Барковой «Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV—III вв. до н. э.)». Зизифора пахучковидная (справа вверху). Ziziphora L. clinopodioides Lam. Каменное блюдце, наполненное обугленными семенами кориандра (справа внизу). Курган 1, могильник Ак Алаха 3. Музей ИАЭТ СО РАН

В пазырыкских погребениях Укока одежда представлена целыми вещами, которые носились при жизни в комплекте, – как это бывает при сборе этнографического материала. Только, в отличие от этнографических коллекций, ушли в иной мир люди, которые могли бы рассказать о том, что мы видим, объяснить – чего не понимаем.

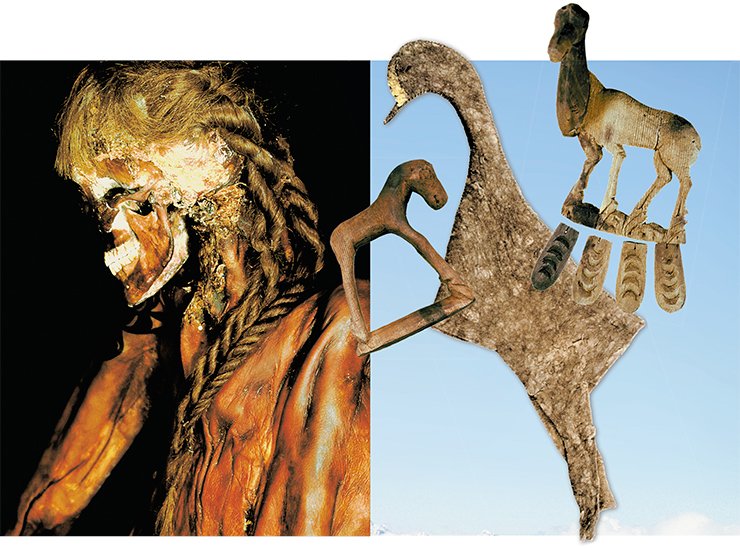

Более двух тысяч лет назад, вероятно, в один год (как установлено с помощью дендрохронологического метода) на Укоке были похоронены молодые мужчина и женщина европеоидного типа (20—25 и 28—30 лет), чьи тела, одежда и вся сопровождающая погребальная утварь, а также кони сохранились в древнем льду. Это были два разных погребения, в разных могильниках, принадлежащих к одной культуре: женщина похоронена в могильнике Ак-Алаха-3 (курган 1), расположенном в долине одноименной реки, а мужчина – в могильнике Верх-Кальджин-2 (курган 3), название которого также происходит от небольшой реки, на правом берегу которой он сооружен.

Есть все основания назвать мужской костюм пазырыкцев костюмом всадника. И, пожалуй, именно в курганах Горного Алтая был найден один из самых древних его комплектов, и в нем, прежде всего, штаны – неотъемлемая часть одежды евразийских воинов – всадников и скотоводов. Напомним, что, как ни привычна нам эта часть одежды, в те времена штаны носили далеко не все «цивилизованные» народы. Так, в отличие, например, от персов, ни греки, ни римляне штанов не признавали и, более того, считали их ношение варварской традицией, для себя неприемлемой.

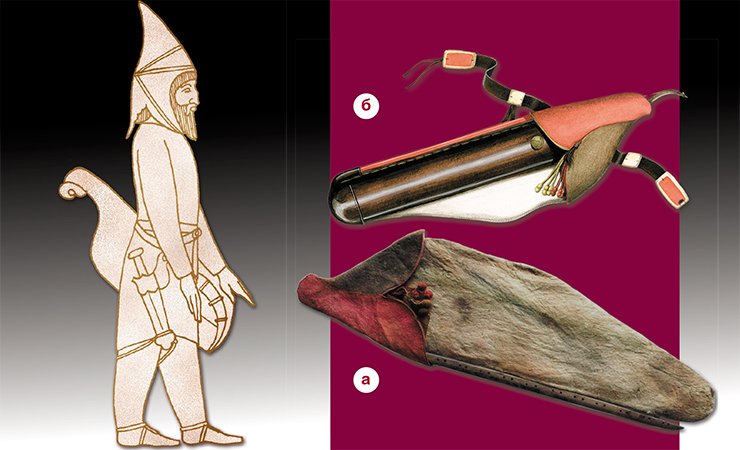

а – войлочный горит (чехол для лука) из кургана 3 могильника Верх Кальджин 2. Музей ИАЭТ СО РАН; б – реконструкция Д. Позднякова. Племена ди в период Чжаньго (481—221 гг. до н. э.) проживали в районе современной Сычуани, вели оседлый земледельческий образ жизни. Ху – обычное в ханьское время общее название «северных варваров» – всех некитайских племен и народов, проживавших к северу от границ Китая. Среди главных «варварских» народов севера были сюнну

О таких штанах, какие были обнаружены на мужчине из могильника Верх-Кальджин-2, в IV в. до н. э. разгорелся спор в Поднебесной, подробности которого запечатлены в «Ши цзи» – записках древнекитайского историка Сыма Цяня. Улин-ван, правитель княжества Чжао, обеспокоенный постоянной угрозой, исходящей от соседних племен, а также движимый желанием «открыть пути в земли ху и ди», решился ввести у себя в княжестве варварские одежды, более подходящие для всадника и воина, нежели традиционный китайский костюм. Он считал, что «одежда, инвентарь, оружие – все должно быть удобным для пользования» (Сыма Цянь, 1992). Но двор был оскорблен таким нововведением. Улин-вана обвиняли в том, что он «изменяет древним поучениям, меняет путь древности, идет против устремлений людей, огорчая ученых мужей, отдаляясь от традиций срединных царств» (там же). Улин-ван стоял на своем, полагая, что «если с помощью древности устраивать сегодняшний день, не проникать в изменчивость дел, если следовать только деяниям, освященным законом, то этого будет мало, чтобы поднять на высоту свой век». Доказав в споре свою правоту, ван – как пишет Сыма Цянь – одел своих приближенных в хуские одежды… и осуществил свои планы.

Костюм всадников завоевывал все большие территории, проникая далеко на юг, в Индокитай, где в культуре государства Диен VI—II вв. до н. э.(на территории современных провинций Сычуань и Юньнань) по материалам погребального инвентаря, выделен всаднический комплекс, включающий костюм, запечатленный в реалистичном бронзовом литье. Костюм всадника становился не столько культурным и этническим признаком, сколько знаком принадлежности к «людям на коне» – воинам и скотоводам. Подлинный пазырыкский костюм, помимо того общего, что он имеет со всеми костюмами евразийских всадников второй половины I тыс. до н. э., полчища которых можно увидеть на многочисленных изобразительных источниках древности, дает возможность разглядеть индивидуальные особенности и метки конкретной культуры.

Прическа мужчины (слева). Войлочная шапка с деревянными украшениями (справа). Курган 3 могильника Верх-Кальджин-2. Музей ИАЭТ СО РАН

Штаны пазырыкского воина, в которых он был похоронен, сшиты, вопреки ожиданиям, не из кожи, а из плотной шерстяной ткани саржевого переплетения. Сырьем послужила шерсть овец, в качестве примеси добавлена шерсть верблюда. Ткань окрашена куском в красный цвет красителем краппом, полученным из корней растения марены. Фасон штанов очень прост и распространен – две сшитые штанины, соединенные между собой квадратной вставкой. На них хорошо заметны следы носки – заплата и штопка. Штаны держались на поясе шерстяным плетеным шнуром. Зауженные к низу штанины заходили далеко за колено. Они заправлялись в высокие (выше колена) войлочные сапоги-чулки с раструбом и мягкой подошвой. На голое тело была надета короткая шуба из хорошо выделанной овчины мехом внутрь, без воротника. Особенностью шубы является «хвост» – фалда из овчины размером 57 х 49 см, пришитая сзади. Шуба отделана полосками резной кожи, собольим мехом, кисточками из окрашенного в красный цвет конского волоса, черным мехом жеребенка. Шуба не имела застежек, запахивалась и подпоясывалась кожаными ремнями, застегивающимися на деревянные пряжки. Ремней было два: стрелковый, на который подвешивался войлочный горит, и основной, – на котором носили чекан и кинжал. Эта иранская традиция хорошо представлена изображениями воинов на барельефах царского дворца в Персеполе (Иран).

У шубы были длинные рукава, которые могли затягиваться на веревочку, превращаясь в своеобразные карманы для хранения мелких вещей (тогда шуба могла носиться внакидку). Поскольку ничего напоминающего рукавицы в пазырык-ских погребениях найдено не было, можно предположить, что длинные рукава, закрывавшие кисть, служили и «рукавицами». На погребенном мужчине шуба была обнаружена с вдетыми в рукава руками, но в теплый день или когда предстояло «жаркое» дело, сброшенная с плеч шуба держалась ремнем на поясе, обнажая татуированный торс и руки. Эта манера ношения верхней и, как правило, единственной одежды чрезвычайно характерна для азиатских скотоводов. Она была неоднократно отмечена у тибетцев, монголов, алтайцев этнографами и путешественниками XIX — начала XX в.

Войлочные сапоги-чулки с кожаной подошвой (слева). Курган 3 могильника Верх-Кальджин-2. Изображение сакских воинов в островерхих войлочных шлемах: приношение даров, в том числе – и войлочных чулок (справа). Персеполь (Иран)

На голову мужчины был надет войлочный шлем с ушами-завязками, сшитый из двух одинаковых частей, с навершием в виде птичьей (более всего похожей на голубиную) головы, стоящим прямо, благодаря деревянной пластине, вставленной внутрь. Шлем украшен деревянными, покрытыми золотой фольгой фигурками фантастических зверей: оленей и лошадок с рогами козерогов. Пожалуй, впервые найдены реальные войлочные шлемы, о которых писал Геродот: «Саки … носили на головах высокие островерхие тюрбаны, плотные, так что стояли прямо» (кн. VII, 64). Их изображения можно увидеть на каменных рельефах Персеполя (Иран) и в многочисленных изделиях торевтики скифского времени. Войлочные шлемы подобной формы имели распространение у многих племен и народов в разные времена и в разных частях Ойкумены. Особенность пазырыкских — их символика: фантастические образы животных, совмещающих функции и достоинства оленя, лошади и козерога.

У мужчины с плато Укок были светлые рыжеватые волосы, подстриженные спереди и лежащие на лбу в виде длинной челки, на макушке оставлен большой участок не остриженных волос, заплетенных в две косы, каждая из двух прядей, спускающихся ниже плеч.

Личным украшением (оберегом, знаком социального статуса) была обвивавшая шею гривна, сделанная из дерева, но оклеенная золотой фольгой. Окончания ее вырезаны в виде голов барсов – охранников и покровителей.

Всадница – хозяйка очага

Подлинный женский костюм оказался оригинальней любых предположений. По сути – это тоже костюм всадницы.

Женский костюм. Все использованные для реконструкции вещи были обнаружены на теле мумии в кургане 1 могильника Ак-Алаха-3. Женщина изображена в наброшенной на плечи шубе из меха сурка, с отделкой из меха черного жеребенка (мех в погребении был обнаружен без мездры). В результате физико-химического анализа тканей юбки выяснилось, что средняя полоса была не белого цвета (как казалось ранее), а окрашенной в красный цвет в слабом растворе тех же к

Category: Pусский язык

Новости

Key words: