Новости

История, вышитая шерстью

Уже во время первых раскопок хуннского могильника Ноин-Ула в Северной Монголии, проводившихся в 1920-х гг., были сделаны удивительные находки, среди которых самые поразительные – чудом сохранившиеся фрагменты шерстяных вышитых ковров-драпировок. Открытия российско-монгольской археологической экспедиции 2006 и 2009 гг. возвращают ученых к вопросу о способе изготовления этих уникальных изделий, их происхождении и изображенным сюжетам.

Оказалось, что при передаче художественных образов создатели ноин-улинского шитья использовали не столько различие цветов, сколько направление нитей вышивки – эта техника сродни живописи масляными красками. Применение подобного способа «в прикреп», характерного для золотного шитья, для шерстяной вышивки встречается впервые.

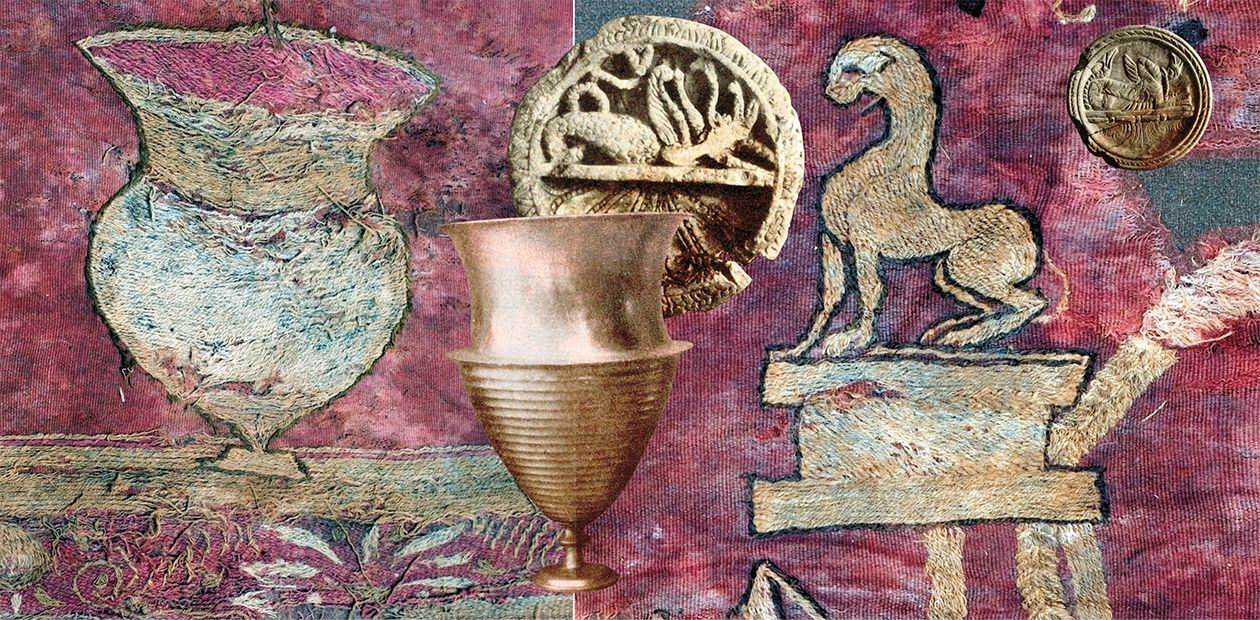

Найденные «живописные» полотна стали для исследователей своего рода «книгой в картинках», рассказывающей о связях между древними народами и цивилизациями. Например, ковер из 20-го ноин-улинского кургана, на котором изображено ритуальное возлияние вином или хаомой, по всей видимости, был создан людьми, исповедовавшими зороастризм, но не чуждых и традиций эллинизма. К кочевникам эти вышивки могли попасть как часть китайских подарков или как добыча в результате грабительских набегов, хотя нельзя исключать и того, что они были изготовлены в ставках самих хунну иноземными мастерами из привозных материалов

Когда из посыпанной снегом могильной ямы кочевого вождя достают ткани, то меньше всего ожидают увидеть изображенные на них гроздья винограда и плоды гранатов. Да знали ли кочевавшие в монгольских степях скотоводы, что изображено на шерстяном полотнище, которое было помещено в числе других драгоценных приношений в могилу какому-то знатному человеку? Войлок, мех и кожа, кумыс, мясо и дикоросы, поклонение Небу, Солнцу и Луне – вот жизнь кочевников. Откуда эта изысканная ткань, что за история вышита на ней?

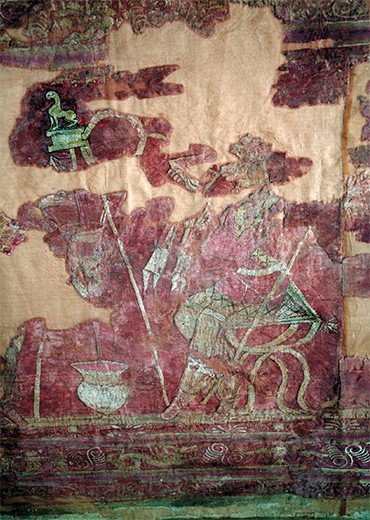

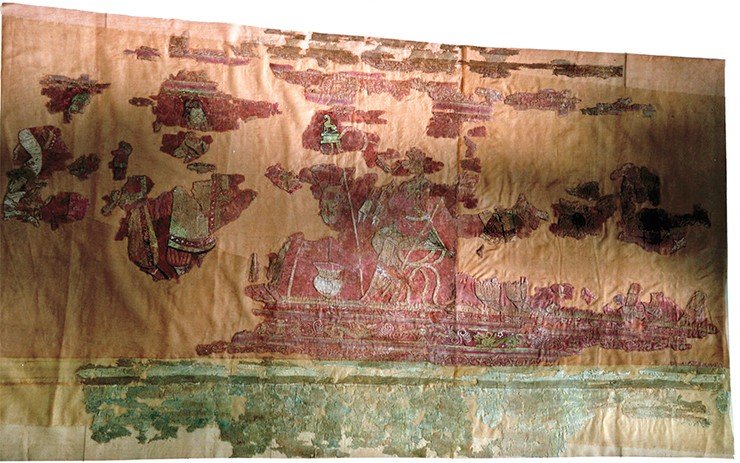

Невозможно увидеть в этом комке грязи, обнаруженном на дне погребальной камеры 20-го ноин-улинского кургана, очертания ковра (внизу). Все его фрагменты оказались пропитаны слоем мелкодисперсной глины, через который с трудом различалось присутствие текстиля. Его удалось очистить и сохранить только благодаря долгой и кропотливой работе реставраторов под руководством Н. П. Синицыной, зав. сектором реставрации кожи отдела нетрадиционных технологий в реставрации ВХНРЦ им. ак. И. Э. Грабаря (Москва). Сейчас уникальный текстиль передан на хранение в Институт археологии Монголии (Улан-Батор)

Уже первые исследования курганов хуннского могильника Ноин-Ула в Северной Монголии, проведенные в 1924—1925 гг. экспедицией знаменитого путешественника П. К. Козлова, дали удивительные находки. Среди самых поразительных – фрагменты шерстяных вышитых ковров-драпировок, ныне хранящиеся в Эрмитаже. Было очевидно, что эти ткани не имеют отношения к кочевой культуре, в погребениях представителей которой они были обнаружены, хотя по поводу их происхождения мнения ученых разошлись.

Некоторые исследователи посчитали их греческими или греко-бактрийскими (Тревер, 1940; Боровко, 1925), а известный русский археолог С. И. Руденко предположил, что они «производились иноземными мастерами – бактрийскими и парфянскими, находившимися при ставках хунну» (1962, с. 108). Р. Гиршман (1962) увидел на фрагменте текстиля из 25-го кургана вышитую голову парфянина, а Г. А. Пугаченкова (1979) – изображение, похожее на бактрийского царя Герая. Однако относительно вышитой ткани из 6-го кургана она отметила, что «ни костюмы и головные уборы мужчин, ни упряжь их коней в искусстве Бактрии аналогов не имеют, а вместе с тем ткань эта, судя по орнаментации бордюров, несомненно, создана была в одном из эллинизированных, может быть в соседнем с Бактрией, центров Среднего Востока» (там же, с. 173).

Некоторые исследователи посчитали их греческими или греко-бактрийскими (Тревер, 1940; Боровко, 1925), а известный русский археолог С. И. Руденко предположил, что они «производились иноземными мастерами – бактрийскими и парфянскими, находившимися при ставках хунну» (1962, с. 108). Р. Гиршман (1962) увидел на фрагменте текстиля из 25-го кургана вышитую голову парфянина, а Г. А. Пугаченкова (1979) – изображение, похожее на бактрийского царя Герая. Однако относительно вышитой ткани из 6-го кургана она отметила, что «ни костюмы и головные уборы мужчин, ни упряжь их коней в искусстве Бактрии аналогов не имеют, а вместе с тем ткань эта, судя по орнаментации бордюров, несомненно, создана была в одном из эллинизированных, может быть в соседнем с Бактрией, центров Среднего Востока» (там же, с. 173).

В результате в современной литературе все вышивки уже без всяких доводов фигурируют как «бактрийские» (Елихина, 2010). Фрагменты аналогичных вышитых драпировок в 20-м и 31-м ноин-улинских курганах, обнаруженные в 2006 и 2009 гг. российско-монгольской экспедицией, возвращают нас к вопросу о происхождении этих уникальных изделий и сюжетам, на них изображенным.

Ковровая «живопись»

Сразу отметим, что все вышитые ковры-драпировки из ноин-улинских курганов (в том числе и вновь обнаруженные) были изготовлены в одном месте и в одно время. На их бесспорное сходство указывал еще С. И. Руденко (1962), впервые полностью опубликовавший материалы ноин-улинских курганов.

Все ковры были произведены по одной схеме: вышивка делалась на длинных шерстяных полотнищах, сшитых из нескольких кусков одинаковой ткани определенным образом. Полотнища располагались поочередно по долевой и поперечной нитям – это делало изделие более прочным (определение – д. и. н. Т. Н. Глушковой). Сверху и снизу к коврам пришивались бордюры из широкой полосатой тесьмы, украшенной вышивкой. Внизу подшивалось ничем не украшенное полотно грубой ткани, по-видимому, исполнявшее функциональную роль (аналогичным образом у казахов производились прикроватные ковры, нижняя не украшенная часть которых прикрывалась постельными принадлежностями).

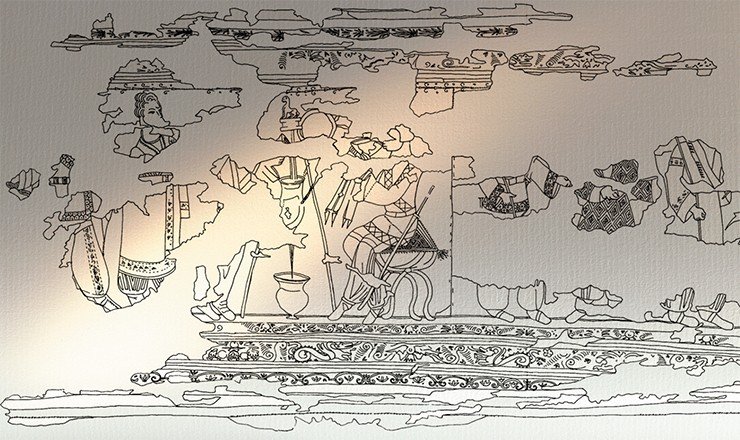

Прорисовки с ковра – Е. Шумаковой

КНИГА БЕЗ ТЕКСТАГеродот писал о том, что персы принимали важные решения только в состоянии опьянения: «За вином они обычно обсуждают самые важные дела» (кн. 1, 133). Но есть все основания предположить, что речь идет о ритуальном возлиянии хаомой, опьянение которой дарует «всестороннее знание», о чем говорится в священной книге зороастрийцев «Авесте».

Вышитый сюжет композиционно во многом следует ахеменидским образцам и целиком принадлежит иранской культуре. Исходя из сочетания характерных лиц и других реалий (костюм, оружие, посуда, стул, орнаменты) и учитывая датировку погребальных комплексов, в которых эта и другие аналогичные ткани были найдены (последние годы I в. до н. э. — первые десятилетия I в. н. э.), можно предположить, что на вышитых коврах из хуннского могильника изображены сцены из жизни индо-скифских или сменивших их индо-парфянских династий, демонстрирующие их приверженность одной из форм зороастризма

Сходна оказалась и сама ткань-основа ноин-улинских ковров – мягкая, тонкая, ровная, полотняного переплетения, с репсовым эффектом, очевидно, первоначально предназначавшаяся для одежды. Достаточно простая в изготовлении, но хорошего качества, она свидетельствует о высоком уровне ремесленного производства.

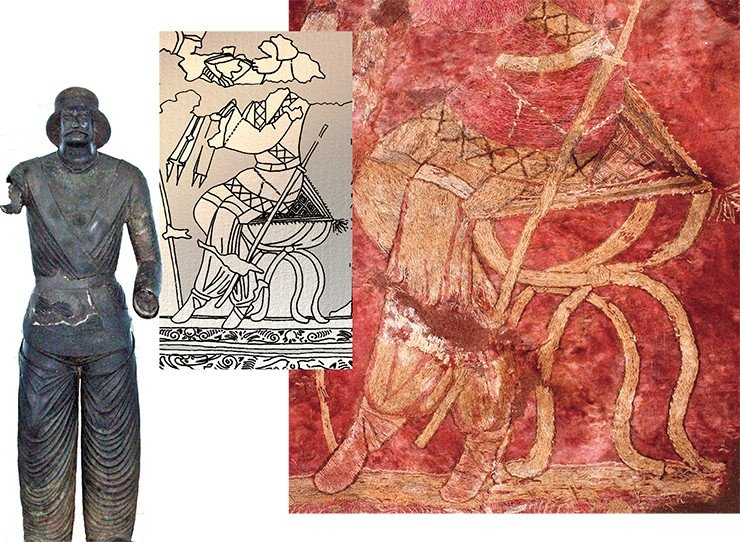

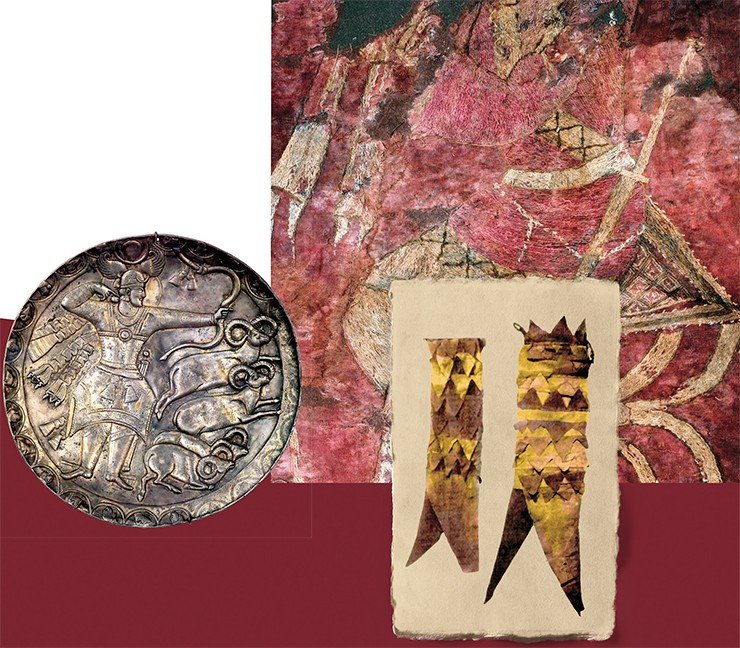

Сохранилось лишь два фрагмента ковра, на которых можно различить очертания вышитых мужских лиц. Первое – лицо мужчины с пышными рыжими кудрями (как на монетных чеканах парфянских царей), прямым носом, большими глазами и высоким лбом (слева). Оно напоминает изображение на фрагменте росписи Башенного сооружения в Старой Нисе (Пилипко, 2010) и мужское лицо на стенной живописи Кух-и-Хваджа (Шлюмберже, 1985). На втором фрагменте изображен иной тип лица: с прической из прямых светлых волос, расчесанных на прямой пробор, который доходит почти до макушки, с открытым покатым лбом, длинными светлыми бровями и усами (внизу). Это изображение имеет некоторое сходство с лицом глиняной скульптуры из дворца Халчаяна (вверху справа), которая изображает мужчину из царского рода Гераичей, предположительно являющихся основателями Кушанской империи (Пугаченкова, 1979)

На способе вышивки стоит остановиться особо. «Для техники вышивки драпировок-ковриков характерно наложение на ткань разно-цветных нитей слабой крутки и закрепление их на ее поверхности очень тонкими нитями» (Руденко, 1962, с. 105). Такой способ вышивки «в прикреп» характерен для тяжелого золотного шитья, которое встречается в погребениях уже с I в. до н. э. на территории Средней России, Западной Сибири, Памира, Афганистана (Елкина, 1986; Матющенко, Татаурова, 1997; Сарианиди, 1989; и др.). Нить пряденого золота укладывалась по узору и закреплялась другой, возможно, шелковой. Ювелирная точность рисунка достигалась обводкой элементов узора золотым контуром. Этот прием был обнаружен при исследовании фрагментов золотного шитья из погребения знатной сарматки (Соколова Могила, Астраханская обл.) (Елкина, 1986). Именно его использовали вышивальщики ноин-улинского текстиля, применяя для обводки шерстяную нить.

Мужчина – главное действующее лицо вышитой сцены, одет в короткую облегающую красную куртку с запахом на левую сторону, подпоясанную ремнем с прямоугольными пряжками. Куртка отделана широким кантом желтого цвета с геометрическим орнаментом – сеткой из ромбов. На скрещенных ногах – свободные длинные ноговицы, собранные у щиколотки и заканчивающиеся над коленями; мягкая обувь без каблуков, подвязанная под подъемом стопы. Наряд этого персонажа более всего близок к одежде парфянского вельможи на статуе из Шами (Шлюмберже, 1985) (слева). Такой костюм, называемый парфянским, носили парны – евразийский кочевой народ, который сначала владел Парфией, а затем и всем Средним Востоком. «Но при сравнении этого костюма с одеянием других сакских групп вся его специфика исчезает: точные соответствия можно найти почти всем его элементам, причем на территориях, удаленных от Парфии на тысячи километров» (Пилипко, 2001, с. 298—299)

Высочайшая техника ноин-улинского шитья отражается в том, что для передачи художественных образов использовалось не столько различие цветов, сколько направление нитей вышивки – С. И. Руденко сравнивал ее с мазками живописи масляными красками (1962). При золотном шитье тяжелыми нитями способ вышивки «в прикреп» был единственно возможным. Но для шерстяной вышивки он не характерен и нигде в исторически обозримом прошлом больше не встречается. О причинах, послуживших толчком к появлению таких необычных вышивок, сегодня можно только гадать. Но следует заметить, что любой другой из принятых в это время способов вышивки в данном случае не подходил – ткань чересчур тонкая, а шерстяные нити – толстые.

Один из стоящих мужчин одет в короткую куртку, другой – в длинный кафтан. Штаны длинные, собранные у щиколотки. У одного персонажа штанины украшены вертикальными орнаментальными полосами (внизу) – характерная иранская отделка штанов, начиная с ахеменидского времени. Особо популярным этот прием стал в костюме парфян, как это видно по скульптурным, живописным и графическим изображениям, найденным в парфянских городах (вверху – рисунок на глиняном кувшине из Ашура). Но украшенные таким образом мужские штаны известны и на другом краю Ойкумены – в Синьцзяне: они были обнаружены в погребении могильника Джумбулак-Кум и датируются V в. до н. э. (слева; раскопки К. Дэбен-Франкфорт, Sciences et Avenir, Mai, 2008)

Шерсть была окрашена главным образом в разные оттенки красного. Для получения таких цветов использовался ряд красителей, в первую очередь лаккаиновая кислота («индийский лак»). Получают ее из лаковых червецов, родиной которых является Восточная Индия и граничащие с ней страны. Лаккаиновая кислота является своеобразным маркером, указывающим на появление на рубеже эр новых источников красящих веществ – среди красителей более древнего пазырыкского текстиля она не представлена (Балакина и др., 2006). Зато с ее помощью были окрашены шерстяные ткани, найденные в Пальмире и Дура-Европосе – сирийских торговых городах, куда стекались ткани как восточного, китайского, так и западного происхождения (Schmidt-Colinet, Stauffer, 2000).

В Сирии шерстяные ткани окрашивались набором красителей из Средиземноморья и Индии (Bohmer, Karadag, 2000), тот же состав красителей обнаружен и в шерстяном текстиле из Ноин-Улы. Можно предположить, что ткани и нити вышивки последнего были изготовлены и окрашены в западных сирийских мастерских, но это вовсе не означает, что там был создан и сам ковер.

Мобильное искусство

Время производства уникального ноин-улинского текстиля можно определить по возрасту найденных вместе с ним лаковых китайских чашечек эр бэй. Судя по надписям, чашки были изготовлены в 9 и 2 гг. до н. э. (Чи-стякова, 2009). Основываясь на дате их производства, можно предположить, что в погребениях, в которых были найдены эти вещи, были похоронены люди, жившие во время правления узурпатора Ван Мана (9—23 гг. н. э.).

Одна деталь в костюмах вышитых на ковре мужчин оригинальна – это легкие развевающиеся ленты, на концах которых пришито по два треугольных лоскута. У центрального персонажа они свешиваются от поднятых рук (из-за утраты фрагментов ковра установить их точное место прикрепления невозможно). Подобные ленты присутствуют на изображениях богини Афины Паллады на монетах индо-греческого царя Менандра I Сотера (155—130 до н. э.), а затем индо-скифского царя Азеса II (58 г. до н. э.) (L’Asie des steppes, 2000). Позже они появляются уже у сасанидских персонажей, например, у Пероза в сцене охоты, изображенной на серебряном блюде из Эрмитажной коллекции (слева; Тревер, Луконин, 1979). Не исключено, что именно к подобным украшениям относились некоторые изделия из шелковой ткани с фестонами, обнаруженные в ноин-улинских курганах и названные погребальными флагами (справа; Руденко, 1962)

Category: Pусский язык

Новости

Key words: