Новости

За перевалом Сайлюгем...

Многим хорошо знакомо имя академика В. И. Молодина – известного археолога, автора научно-популярных книг, лауреата Государственной премии РФ (2005), открывшего и исследовавшего уникальные комплексы пазырыкской культуры IV—III вв. до н.э. на плато Укок в Горном Алтае. Сегодня мы предлагаем читателю отрывки из его будущей книги, написанной на основе полевого дневника, который автор вел во время международных экспедиций в Северо-Западной Монголии в 2004, 2005 и 2006 гг. Опубликованный отрывок посвящен истории раскопок курганов пазырыкской культуры.

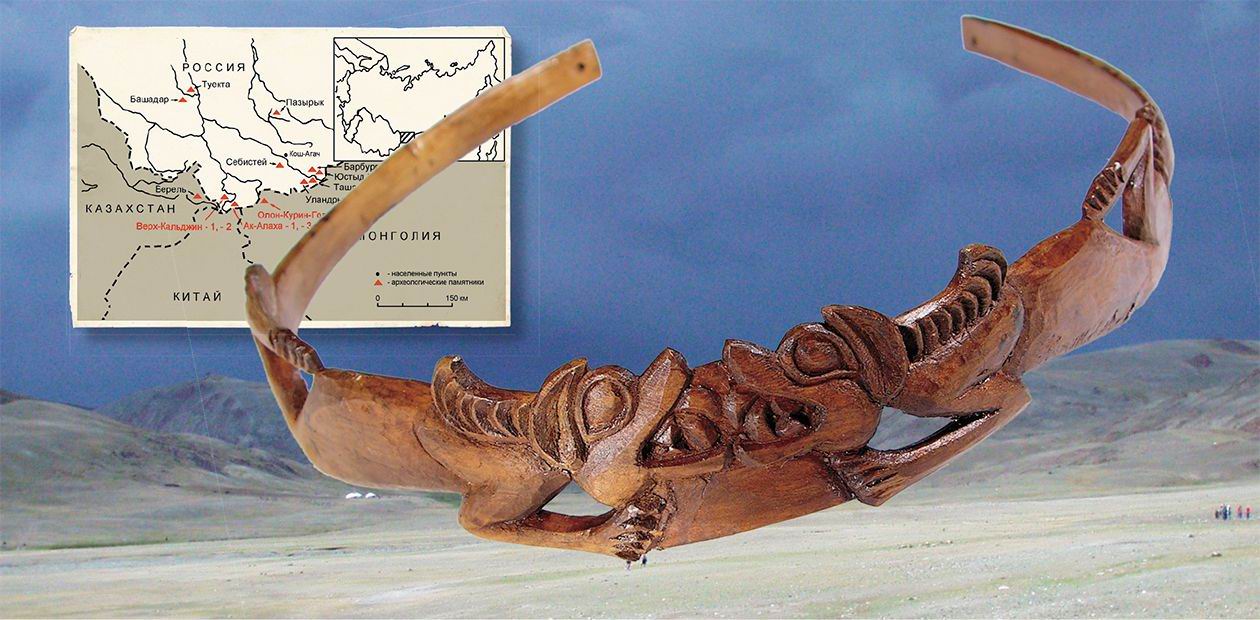

По словам автора, «кульминация научного поиска, если хотите, его триумф – действо почти мгновенное, однако ведет к нему долгий, трудный, а порой и тернистый путь, который, кстати сказать, далеко не всегда этим триумфом и заканчивается». Но в данном случае трудная и непростая, нередко драматичная, работа археологов увенчалась успехом. На высокогорном плато, граничащим с плато Укок, археологи обнаружили погребальный комплекс (Олон-Курин-Гол-10, курган 1), где благодаря природным условиям, в том числе наличию над погребальным срубом мерзлоты, были найдены подлинные археологические «сокровища»: деревянные предметы, изделия из ткани, кожи, меха и войлока, а также пригодные для генетической идентификации останки древних пазырыкцев.

Раскопкам археологов предшествовали работы геофизиков по обнаружению мерзлоты, что позволило определить перспективные для раскопок курганы

Этот выпуск журнала посвящен замечательному Человеку, выдающемуся ученому и организатору науки Валентину Афанасьевичу Коптюгу. Для меня как автора поучаствовать в нем великая честь, поскольку с именем академика Коптюга связано для России очень многое, прежде всего сохранение Российской академии наук и ее Сибирского отделения в труднейшие для страны девяностые. Именно В. А. Коптюг, будучи председателем Сибирского отделения, оказал огромную помощь в организации и проведении наших первых экспедиций на плато Укок. Директор нашего института и соруководитель международной программы «Пазырык» академик А. П. Деревянко не раз обращался к Валентину Афанасьевичу за поддержкой и всегда был услышан.

Никогда не забуду, как я принес Валентину Афанасьевичу две наши с Натальей Полосьмак первые монографии по Укоку. Конечно, он поздравил и похвалил, но тут же сделал совершенно справедливое замечание, что такие книги следует обязательно сопровождать цветными иллюстрациями. Обозначил он и проблему глобального потепления климата, и негативное влияние этого фактора на сохранение замерзших курганов…

Думаю, что и итоги нашей программы «Пазырык-2» порадовали бы Валентина Афанасьевича…

В этой статье публикуются отрывки из книги, в которой рассказывается о наших работах в Монголии. Этот международный проект осуществлялся в течение трех полевых сезонов в 2004, 2005, 2006 гг.

Несколько дней назад в Улан-Батор были отправлены из Новосибирска после реставрации все археологические находки, обнаруженные нашей экспедицией в 2006 г., близка к завершению монография, над которой все эти годы я работал со своими коллегами. Так что сама логика событий позволяла мне взяться за перо.

Из новой научно-популярной книги В. И. Молодина

«За перевалом Сайлюгем»

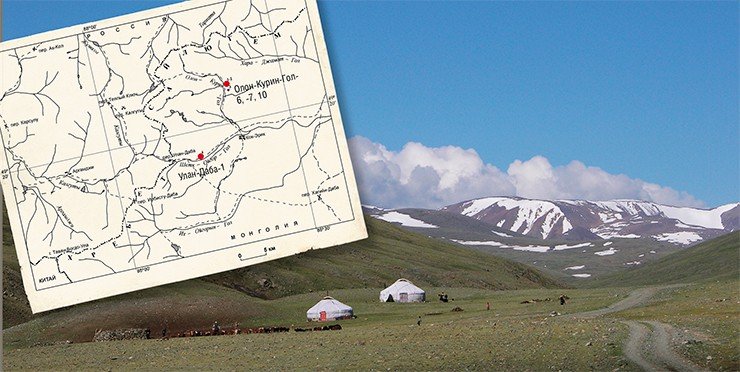

Итак, я приглашаю тебя, дорогой читатель, в путешествие за перевал Сайлюгем, в Северо-Западную Монголию. Здесь, за высоким горным хребтом, раскинулись просторы Центральной Азии с ее бескрайними степями, горными хребтами, быстрыми горными реками с кристально прозрачной ледяной водой и блюдцами озер. Здесь еще сохранилась сказочно первозданная и почти нетронутая человеком природа – прекрасная и суровая. Здесь, на северо-западе Монголии, на высоте более двух тысяч метров простираются высокогорные плато с суровым климатом, где в разгар жаркого лета может неожиданно повалить снег, а внезапно налетевший шквал в клочья порвать палатки. Здесь в горах и на перевалах даже летом местами лежит снег.

И в то же время в этих суровых краях живут замечательные, удивительно добрые и отзывчивые люди – пастухи, кочующие с семьями казахи и монголы, а также отважные пограничники.

Но, конечно, самым главным, что привлекало нас в этих суровых местах, были археологические древности – курганы, которые мы должны были отыскать и в которых, по нашему мнению, должно было присутствовать то, что сохраняется в погребальных комплексах далеко не всегда и не везде – замерзшие могилы. Именно в них археолог, если ему, конечно, очень повезет, может найти то, что не доходит до нашего времени почти никогда: одежду и обувь, головные уборы и деревянные предметы, изделия из ткани, кожи, меха и войлока. Все это ценится учеными дороже любых драгоценностей! Такие предметы, попадая в руки исследователей, дают совершенно уникальную информацию, позволяющую на новом уровне реконструировать далекое прошлое, от которого нас отделяют даже не века, а тысячелетия. Находки же замерзших мумий людей и животных дают уникальнейшую информацию биологам.

Типичный пейзаж и схема расположения могильников в Северо-Западной Монголии

В моей практике уже были раскопки таких памятников. С 1991 по 1996 г. мне посчастливилось принять участие (и даже быть соруководителем) в Международной научной программе по изучению археологических памятников, в том числе и пазырыкской культуры, на высокогорном плато Укок, что на самом юге российского Горного Алтая, на границе с Монголией, Казахстаном и Китаем. На Укоке была открыта и исследована целая серия погребальных комплексов, в том числе и с мерзлотой, подаривших науке неграбленые захоронения среднего слоя пазырыкского общества. В 1993 г. Наталья Полосьмак исследовала курган Ак-Алаха-3, где было найдено погребение знатной женщины. Сохранился не только удивительный по полноте комплекс предметов, но и мумия, кожу которой украшала великолепная татуировка. Позднее журналисты окрестили ее «алтайской принцессой». А в 1995 г. посчастливилось и мне. Исследуя пазырыкский могильник Верх-Кальджин-II, наш отряд обнаружил непотревоженное захоронение молодого воина, мумия которого также прекрасно сохранилась. В этом кургане были найдены и уникальные предметы, прежде всего роскошная шуба-дубленка.

Естественное желание вновь поработать на Укоке не пропадало, конечно, ни у меня, ни у Натальи. К сожалению, ситуация вокруг Укока складывалась напряженная, а порой и попросту скандальная. Современное мифотворчество, сделавшее из женщины среднего слоя пазырыкского сообщества «принцессу Кадын, прародительницу алтайского народа», привело к тому, что все трудности и проблемы региона списывались на археологов. Самое скверное, что таким образом настраивалось местное население. Археологические исследования на плоскогорье были запрещены, при этом для «дикого» туризма путь был открыт.

Вновь побывать на Укоке мне удалось только в 2003 г. Мы приехали туда с моим коллегой археологом из Германии Германом Парцингером и геофизиком Михаилом Эповым. Укок сильно изменился. Помимо пограничников, нередко встречались и туристы.

Исколесив значительную часть Горного Алтая, я показал коллегам грандиозные могильники пазырыкской культуры в центральной части этой территории: и те, на которых уже проводили раскопки выдающиеся отечественные археологи профессора М. П. Грязнов и С. И. Руденко (Пазырыкский и Башадарский могильники), и те, которые еще предстоит исследовать новым поколениям ученых.

Академика Эпова привлекала идея обнаружения мерзлоты при помощи геофизических методов. Для этого ему необходимо было поработать на объектах с мерзлотой и без нее.

За несколько дней геофизикам удалось отработать несколько комплексов и в результате получить две модели: курган с мерзлотой и курган без мерзлоты. К великому нашему сожалению (и, наверное, прежде всего М. И. Эпова), проверить полученные результаты мы не имели возможности. Именно тогда я впервые услышал от Михаила Ивановича, что археология – лучший полигон для отработки методических приемов в геофизике. «Судите сами, – как всегда спокойно и неторопливо рассуждал ученый, – дали вы, к примеру, прогноз, что нефтяной пласт такого-то месторождения залегает на глубине столько-то километров. Чтобы проверить правильность прогноза, нужно пробурить скважину, однако когда это случится? Через год, пять, десять лет? Могут же быть такие условия, что проверить прогноз возможно только через десятилетия. Но прогноз-то существует! Другое дело археология. Мы реально можем проверить и перепроверить любой прогноз практически в течение одного полевого сезона! Если наши предположения не подтвердятся, значит, мы ошиблись, значит, следует думать и искать что-то другое».

С этим утверждением М. И. Эпова было трудно не согласиться. В его правоте я убеждался не раз – практически каждый сезон, работая с геофизиками.

Именно эта первая поездка на Укок с геофизиками явилась отправной точкой нашего сотрудничества, направленного на поиски мерзлоты.

Меня же, по прошествии почти десяти лет после укокских раскопок, привлекала идея осуществления того, что можно было сделать теперь с участием высококлассных специалистов самого различного научного профиля, которых в Сибирском отделении предостаточно.

Конечно, для реализации этой идеи еще более привлекательными, чем укокские курганы пазырыкской культуры, выглядели могильники центральной части Горного Алтая. Несомненно, что в долине р. Каракол (Онгудайский район) сосредоточены погребальные комплексы самого высокого слоя пазырыкского общества, может быть, даже близкие по статусу и особам царским. Здесь же, в этой долине, расположен и знаменитый Башадарский могильник, на котором два кургана были исследованы профессором Сергеем Ивановичем Руденко. Раскопать такой пазырыкский курган в каракольской долине, думаю, было бы важно и для Республики, поскольку можно было бы продумать музеефикацию полученных материалов в стенах Горно-Алтайского музея.

Вместе с тем было очевидно и другое – реализовать пазырыкскую программу под девизом «Пазырык-2» было попросту невозможно.

Помог случай. В Улан-Баторе проводилось заседание недавно созданной Ассоциации Академий наук стран Азии, куда входила и Россия. Президентом (и одним из основателей) этой Ассоциации был председатель Сибирского отделения РАН, академик Николай Леонтьевич Добрецов. Я в этой Ассоциации отвечал за одну из международных научных программ, посвященных археологическим исследованиям в Азии. И вот в своем докладе, в котором был представлен довольно широкий обзор наших исследований, я рассказал о наших укокских успехах, в том числе и о находках пазырыкских мумий. После заседания, уже на торжественном ужине, ко мне подошел Президент Академии наук Монголии академик Б. Чаадра. Он высоко отозвался о докладе, а потом неожиданно предложил: «Может быть, и в Монголии ты раскопаешь нам такие же замечательные захоронения?».

Конечно, реализовать эту идею было не так просто, как кажется. Район Северо-Западной Монголии как будто идеально подходил для реализации проекта. Он обладал развитой речной системой и выраженными пастбищными долинами, что не могло не притягивать кочевника-скотовода. Кроме того, речные долины в верховьях рек были расположены даже выше, чем плато Укок, – на высоте 2500—2600 м над уровнем моря, а это открывало перспективы обнаружения мерзлоты в курганах, разумеется, при условии достаточно низкого температурного режима в этом микрорайоне. К тому же этот район Монголии был связан с Укоком горным перевалом Улан-Даба, открытым для перехода круглый год.

Дело оставалось, казалось бы, за малым: найти здесь курганы пазырыкской культуры.

В начале 2004 г. был заключен трехсторонний договор о научных исследованиях в Северо-Западной Монголии между Институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук (Новосибирск), Германским Археологическим институтом (Берлин) и Институтом археологии Академии наук Монголии (Улан-Батор).

Планируя полевой сезон 2004 г., я отводил месяц на разведку в Баян-Ульгинском аймаке Монголии, наметив участок на южных склонах Сайлюгемского хребта, по соседству с Укоком. Я должен был найти курганные могильники пазырыкской культуры и определить среди них наиболее перспективные для проведения раскопок. И я начал готовиться…

Лето 2004 г. прошло в поисках «замерзших» курганов в Монголии.

Разведка геофизикой

К 2005 г. главное дело было сделано. Памятников в Монголии за сезон 2004 г. мы нашли достаточно много, среди них, несомненно, были и интересующие нас могильники пазырыкской культуры. Условия, в которых находились почти все эти объекты, вполне могли способствовать тому, что в них образовался слой мерзлоты, ибо высоты, на которых они располагались, значительно превышали те, на которых расположены замерзшие пазырыкские памятники Укока.

Северо-Западная Монголия. Июнь 2005 г.

Конечно, предприятие планировалось очень ответ-ственное – серьезная международная экспедиция со всеми вытекающими последствиями. И хотя я твердо верил в успех, необходимо было подстраховаться. Помочь могла только геофизика.

Мой отряд имел уже неплохой опыт работы с гео-физиками. Начинали вместе с немецкими специалистами из мюнхенской геофизической лаборатории, специализирующейся на работе с археологами. По существу, именно Й. Фассбиндер и Г. Беккер, со своей аппаратурой совершили второе открытие городища Чича, представив подробную карту памятника.

Помня успешно проведенные геофизиками работы на Укоке, я обратился к академику М. И. Эпову. Михаил Иванович с огромным энтузиазмом взялся за дело. Прежде всего, он сказал, что сам хочет принять участие в этой экспедиции, чтобы проверить появившиеся на сей счет идеи. Сказано – сделано. Я показал коллегам-геофизикам результаты нашей разведки, акцентировав внимание на тех памятниках, которые, по моему мнению, во-первых, были пазырыкскими, а во-вторых, как мне казалось, могли содержать мерзлоту. Оставалось дело за малым – поехать в Монголию и проверить.

Быстро нашлись и энтузиасты этого дела. Геофизикой «заболела» моя ученица Марина Чемякина, которая нашла поддержку в Институте геологии и геофизики нефти и газа СО РАН в лице, прежде всего, Александра Манштейна.

Мы начали готовиться. Помимо археологов из нашего института в отряд вошла группа новосибирских геофизиков, возглавляемая М. И. Эповым. Мы планировали выехать в конце мая и проработать в Монголии примерно месяц. За это время Михаил Иванович собирался проверить свою новую методику на нескольких объектах и дать нам рекомендации.

И тут неожиданно произошло чрезвычайно важное событие, которое ставило крест на моей поездке в Монголию.

В мае 2005 г. нам сообщили, что мы с Наташей удостоены Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за наши работы на плато Укок. Вручение премий планировалось в Кремле 12 июня. Отменить или перенести наши работы в Монголии было невозможно.

К счастью, сомнения и тревоги мои быстро развеялись, поскольку и Михаил Иванович и Марина Чемякина заверили меня, что все будет прекрасно, и они вполне без меня справятся, а я спокойно могу ехать в Москву.

И вот, 12 июня, рано утром, когда в очередной раз зазвонил мобильник, я услышал знакомый голос М. И. Эпова. После слов поздравлений Михаил Иванович перешел к делу. Оказывается, в кургане на перевале Улан-Даба обнаружена очень мощная мерзлотная аномалия.

– Стопроцентная мерзлота! – радостно говорит он. Улан-Даба! Этот курган мы нашли в 2004 г. перед самым нашим отъездом из Монголии. Во-первых, курган располагался на перевале, соединяющем Монголию с плато Укок, где в девяностые годы мы раскопали несколько курганов с мерзлотой. Этот перевал оставался проходимым круглый год. А это значит, что в любое время человек со своими стадами мог совершенно спокойно мигрировать из Сибири в Центральную Азию или наоборот. И сегодня этот перевал активно востребован. От кургана до Укока всего 4—5 км! Можно сказать, это почти Укок.

Во-вторых, курган находился на весьма приличной высоте над уровнем моря – выше, чем все наши объекты со льдом, исследованные на Укоке. Значит, шансов найти мерзлоту еще больше.

И тут такое обнадеживающее сообщение от М. И. Эпова! Конечно, этот объект представлялся наиболее пер-спективным для планируемых раскопок.

Слева – академик М. И. Эпов, справа – Х. Пиецонка (Германия) и М. Чемякина

Однако геофизические исследования 2005 г. в Северо-Западной Монголии не ограничились только Улан-Дабой. Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, которые сложились весной и ранним летом этого года – низкие температуры, снег – удалось сделать очень многое.

Работа геофизиков в поле – труд нелегкий. Нужно забивать десятки датчиков, монтировать тяжелую аппаратуру, сканировать информацию, затем расшифровывать ее в полевой лаборатории, анализировать результаты… Отпущенное время геофизики использовали по максимуму, стараясь не потерять ни минуты.

Для обнаружения мерзлоты использовались метод сопротивлений и частотные электромагнитные зондирования с бесконтактным индукционным возбуждением. Оказалось, что искать ледяное тело (изолятор) с помощью обычного метода постоянного тока с электродной установкой над объектом невозможно из-за того, что могильную камеру перекрывает каменная насыпь.

Михаил Иванович предложил расположить электроды по периметру кургана. При этом мы получали как бы вид сбоку на аномалии под курганом. Для того, чтобы обосновать и получить достоверные результаты при такой конфигурации электродов, полевые исследования предваряло трехмерное математическое моделирование.

Результаты, позволяющие предположить наличие изолирующих ледовых линз, были получены при исследовании объектов в урочищах Улан-Даба и Олон-Курин-Гол. Наиболее достоверной с модельной точки зрения была абсолютная аномалия под курганом в долине Улан-Даба, где изолирующий объект (линза мерзлоты) располагался в центре кургана.

Был произведен мониторинг практически всех пазырыкских могильников, открытых в 2004 г. Михаил Иванович полагал, что кроме кургана Улан-Даба как минимум еще в двух курганах мерзлота присутствует обязательно.

Слева: Трехмерное изображение линзы льда в теле кургана по результатам электроразведки. Справа: Северо-запад Монгольского Алтая. Долина р. Цаган-Салаа, курганный могильник Цаган-Салаа-1 (курган № 1). Установка электротомографии, с системой наблюдения, расположенной по периметру кургана

Итак, благодаря геофизикам мы оказались вполне вооруженными перед решающим полевым сезоном 2006 г. По крайней мере, три объекта могли содержать мерзлоту, а это значит, что у нас был даже некоторый выбор, поскольку осилить за короткие два месяца три объекта с мерзлотой казалось делом совершенно нереальным. Оказалось, впрочем, что я ошибался, но об этом ниже.

Category: Pусский язык

Новости

Key words: