Новости

Степная мода. Вещи из гардероба древних кочевников

Для большинства из нас слово «хунну» ассоциируется с кочевниками-«гунну», набеги которых наводили ужас на Древний Рим. Хунну действительно имеют «генетическое родство» с гуннами; об этом легендарном, давно исчезнувшем народе, создателе первой в мире кочевой империи, известно в основном из старинных хроник его великого соседа – китайской империи Хань. Источником важной информации по истории и культуре не только хунну, но и всех древних цивилизаций Центральной Азии, Китая и Ближнего Востока стали курганы в горах Ноин-Ула на севере Монголии, где около 2 тыс. лет назад были погребены знатные представители этого кочевого народа.

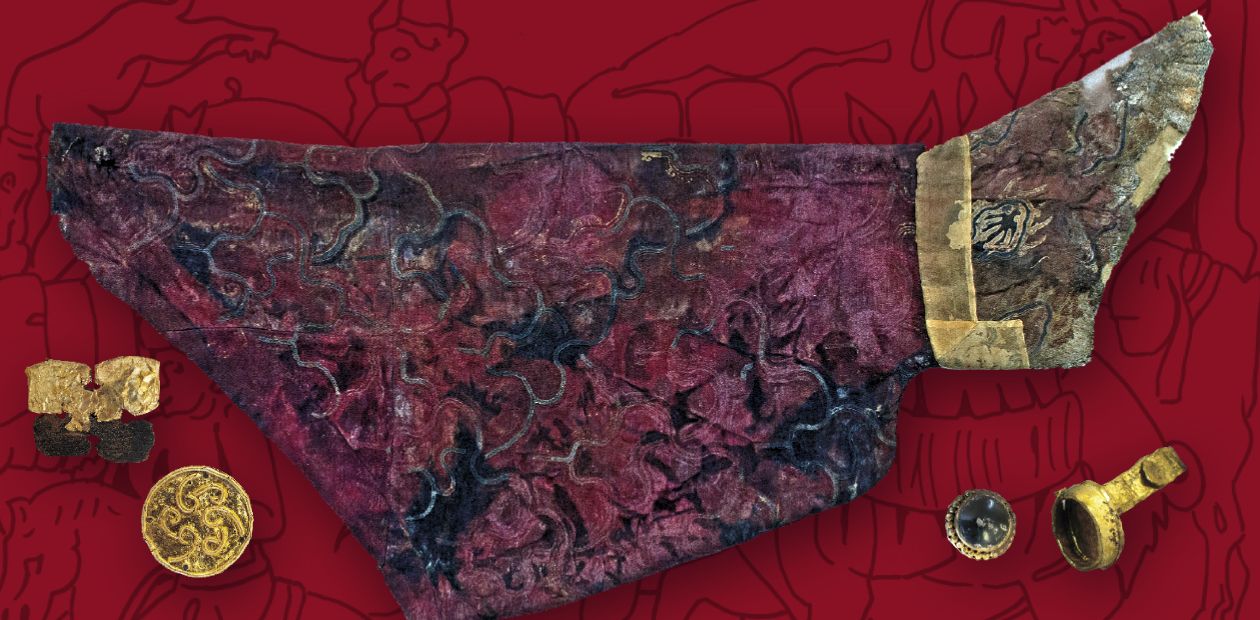

В 2012 г. при раскопках 22-го ноин-улинского кургана, ограбленного еще в древности, российско-монгольская археологическая экспедиция обнаружила большое количество оригинальных предметов, в том числе уникальных текстильных изделий. От всего украшенного с варварской пышностью костюма степного вождя полностью сохранились лишь ноговицы – несшитые вместе штанины, которые крепились к поясу. Широкие, из пурпурной расшитой шелком шерстяной ткани и с пришитыми к ним войлочными сапожками надевались, очевидно, поверх обычных шаровар и служили древнему «моднику» нарядным атрибутом. Краска, которой была окрашена ткань, форма полотняного плетения, качество швов и вышивки, форма лекал свидетельствуют, что в этом текстильном изделии отражены «модные» и технологические веяния трех различных культур того времени

Это был очередной скомканный сверток ткани, почти неразличимый из-за пропитавшей и затянувшей ее мокрой серо-синей глины, которую хунну использовали для заполнения простран-ства между стенками могильной ямы и деревянной погребальной камеры. За долгие годы эта мелкодисперсная глина, специально добытая из озера, просочилась между бревен погребального сооружения в коридоры и внутрь склепа, покрыв толстым слоем пол и все, что на нем находилось. Текстильный сверток лежал рядом с западной стенкой гроба, очень хорошо сохранившегося, если не считать сорванной грабителями крышки.

Когда в лаборатории новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН этим свертком занялась реставратор и художник Е. В. Шумакова, то первое, что она отметила — очень хорошую сохранность ткани. Да, она была старой и грязной, но не ветхой. И по мере ее очищения ткань все больше и больше начинала «светиться» хотя и немного поблекшим, но все еще ярким, густым темно-красным цветом…

Благородный красный

Как было установлено в ходе аналитического исследования сотрудниками Института органической химии СО РАН (Новосибирск) В. И. Маматюк, Е. В. Карповой и В. Г. Васильевым, при окрашивании ткани из кургана хунну использовалось сразу несколько видов красителей растительного и животного происхождения – ализарин, пурпурин и лаккаиновые кислоты.

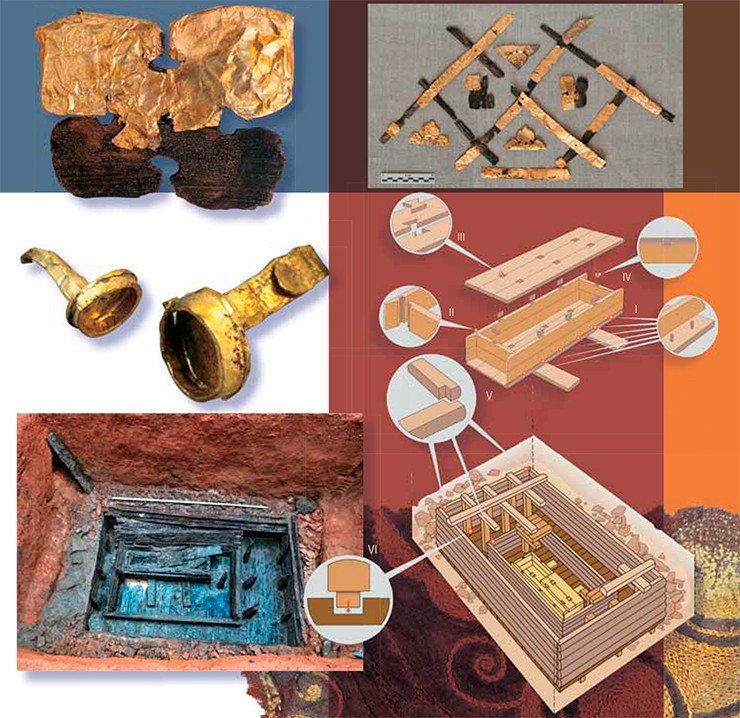

На шелковом покрытии гроба из 22-го ноин-улинского кургана был выложен ромбический орнамент (13×13 см) из деревянных пластин толщиной 4—5 мм и шириной 2 см, на которые приклеены полоски золотой фольги (вверху). В центре ромбов располагались четырехлепестковые розетки, также сделанные из дерева, покрытого золотой фольгой. Пластины орнамента соединялись золотыми гвоздиками, вставлявшимися в специально сделанные отверстия; эти же гвоздики вставлялись в центры розеток. Ножки гвоздиков, выходящие на обратную сторону, загибались. Готовая сетка орнамента была приклеена на шелк (на обратной стороне розеток сохранились следы шелкового покрытия). Хорошая сохранность гроба и погребальной камеры из 22-го ноин-улинского кургана позволила в деталях изучить их конструкцию.Доски гроба скреплялись внутренними шпеньками, вставлявшимися в гнезда (I). Его короткие стенки входили четырехугольным зубцом в соответствующие им пазы длинных досок (II). Доски крышки гроба скреплялись между собой при помощи Х-образных пазов на стыке досок (III); крышка имела четырехугольные зубцы для крепления в специальных пазах во всех четырех стенках гроба (IV).Стенки внутреннего и внешнего срубов погребальной камеры соединялись, по определению В. Мыльникова, так называемым жестким пазово-шиповым угловым сопряжением (V). А стойки внутри срубов зубцами крепились в соответствующих отверстиях в деревянном полу (VI). Худ. В. Ковторов

ПОД САКРАЛЬНЫМ ЧЕТЫРЕХЛИСТНИКОМГроб, обнаруженный в 22-м ноин-улинском кургане, был сделан по китайской традиции из сосновых досок, соединявшихся с помощью бабочковидных закрепов. Боковые стенки дополнительно прикреплялись ко дну с помощью железных гвоздей, по шесть с каждой стороны. Украшением поверхности гроба служила шелковая ткань, поверх которой крепилась ромбическая сетка из плоских деревянных планок, покрытых толстой золотой фольгой. Внутри каждого ромба находилась четырехлепестковая розетка, также сделанная из дерева и покрытая золотой фольгой. Этот декор собирался с помощью маленьких золотых гвоздиков. Грабители сорвали с гроба все украшения, и, собрав золото, бросили деревянные детали на пол погребальной камеры, где они и были обнаружены вместе с обломками когда-то стоявшей там лаковой посуды – столика и чашек.Украшения в виде ромбической сетки с четырехлепестковыми розетками были найдены почти на всех известных на сегодня гробах хунну. Их делали из бронзы и железа, а иногда даже из бересты. Истоки этой орнаментальной традиции уходят далеко в прошлое Китая. Орнамент в виде четырехлистника, известный в литературе как «плодоножка хурмы», появился еще в эпоху Чжоу, наибольшего же распространения достиг в эпоху Хань, когда с сакральных предметов он перекочевал на предметы повседневного пользования. Этим орнаментом украшали посуду, зеркала, фрески, черепицу, одежду. И в то же время он использовался в качестве украшения гроба – последнего «жилища» хунну. Так, например, на крышке гроба из погребения № 1 в провинции Хэнань, относящегося к эпохе Западная Хань, лаком изображены «трава и листья, плодоножки хурмы (четырехлистник)» (Каогу, 2001).

Анализируя суть этого популярного знака и проследив его эволюцию, китайский исследователь Лю Даогуан пришел к выводу, что его происхождение связано с формой знака «хоу» (мишень). Стрельба по мишени являлась одним из важных ритуалов, проводимых Сыном неба (императором), в котором обычные люди не имели права участво-вать. По мнению исследователя, этим и объясняется постепенная потеря первоначального значения и смысла орнамента и появление различных форм четырехлистника. Само упоминание «плодоножие хурмы» появилось только при династии Тан, когда никто уже не понимал смысла изображаемого знака (Даогуан, 2011). Смысл композиции, которой был украшен гроб из 22-го ноин-улинского кургана, состоит в том, чтобы сохранить тело покойного от воздействия враждебных потусторонних сил и способ¬ствовать его возрождению.

Шелковая ткань, покрывавшая гроб, скорее всего, представляла собой полотнище, сшитое из разных фрагментов. Шелк покрывал почти все известные на сегодняшний день гробы хунну – эта традиция использовать шелковые чехлы на гробах характерна уже для периода Западного Чжоу, при этом ткань часто расшивалась узорами.

Внутри гроб был пуст. Казалось что, все, что осталось от богатого захоронения – тонкий тлен от подстилки да зерна проса, в котором затерялось несколько мелких золотых бляшек и фрагментов от золотых изделий. Но это было обманчивое впечатление. В нетронутых коридорах между внутренней и внешней погребальными камерами обнаружились вещи, необходимые погребенному в ином мире, – уникальные свидетели прожитой жизни и легендарной эпохи. В погребении за пределами внутренней камеры в восточном коридоре было также найдено несколько разрозненных костей погребенного, генетический анализ которых и позволил определить, что в 22-м кургане был похоронен мужчина (Пилипенко и др., 2013).

Ткани, окрашенные несколькими красителями для получения желаемого цвета, ценились очень дорого. Источником самого экзотического красителя – лаккаиновой кислоты, служили лаковые червецы, насекомые из отряда хоботных, обитающие на различных видах деревьев в большинстве районов Индии и Цейлона, а также в Бутане, Непале, Бирме, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Таиланде и на юге Китая (Юньнань). В средиземноморском регионе этот лак был известен еще с античности: вместе с хлопчатобумажной тканью он поступал с северо-западного побережья Индии в Египет, а уже оттуда – в Восточное Средиземноморье. Шерстяные ткани, окрашенные лаккаиновой кислотой, были обнаружены в погребениях Пальмиры, одного из богатейших городов поздней античности, среди изделий, принадлежащих самым состоятельным слоям общества (Bohmer Karadag, 2000).

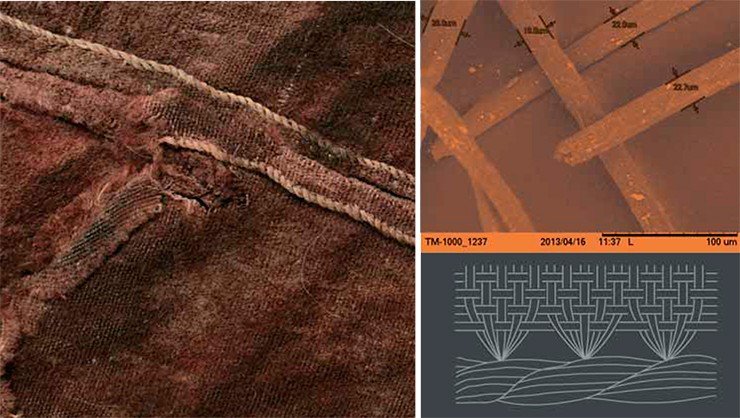

С помощью сканирующей электронной микроскопии фрагмента ноговиц удалось изучить волокна, из которых была выткана ткань. Оказалось, что это довольно тонкая беспримесная шерсть с толщиной волокон около 21 мкм. Фото Е. Карповой (НИОХ СО РАН, Новосибирск). Типичное окончание шерстяной ткани из Пальмиры – завершающий кордшнур, образовано подворачиванием оставшихся нитей основы в окончании текстильного полотна в виде рубчатого жгута слева направо (схема справа внизу). Каждый виток жгута образован несколькими нитями основы, причем на каждом новом витке к ним добавляются новые нити. Так как полотно имеет большую плотность по утку, нити основы в структуре полотна не видны, однако в окончании полотна они образуют жгутик более светлого цвета. Это создает ложное впечатление, что рубчик не связан с самим полотном. Жгутик на ткани изготавливался после снятия полотна со станка, когда остатки основных нитей были уже освобождены и ровно подрезаны. Сам жгутик безупречно ровный, несмотря на то что на разных участках полотна он мог формироваться из разного числа нитей. Такого результата можно достичь, если использовать недлинные нити (исследование специалиста по текстильным технологиям древности и средневековья д. и. н. Т. Н. Глушковой)

Пальмира – это типичный караванный г Category: Pусский язык

Новости

Key words: