Новости

Восход и Расцвет Золотой Империи Чжурчжэней

В 2015 г. исполняется 900 лет со времени создания Золотой (Цзинь) империи чжурчжэней и 800 лет с момента выделения из нее чжурчжэньского государства Восточное Ся (Дун Ся).

Оба эти государства сыграли значительную роль в судьбах входивших в их состав тунгусо-маньчжурских и иных этносов, населявших российское Приамурье и Приморье – историческую родину чжурчжэней. Чжурчжэни эпохи победоносных походов наводили ужас на соседей, в свое время недвусмысленно посягавших на их земли. Собственно с защиты родной земли все и началось.

А затем была невероятная экспансия на юг, Золотая империя, одной из столиц которой стал нынешний Пекин… А потом пришли с огнем и мечом воины Чингисхана... Вся эта историческая драма «прокрутилась» за какие-то двести лет, но во все последующие века стала объектом научного интереса в Китае, Монголии и России

Историю и культуру народа чжурчжэней на самом деле можно сравнить с золотым самородком, сокровищем, и сегодня сияющим из глубины веков. Империя, названная Золотой (по-китайски – Цзинь) ее основателем Агудой, была провозглашена в 1115 г. и просуществовала около 120 лет. Это был период расцвета – время наивысшего экономического и культурного подъема, апофеоз консолидации многочисленных народов, населявших земли, о чем повествует много известных письменных источников, в частности, «История империи Цзинь» (1345 г.). Тем не менее в современной научной литературе чжурчжэням уделено гораздо меньше внимания, нежели их западным соседям татаро-монголам и империи Чингисхана, образованной в XIII в.

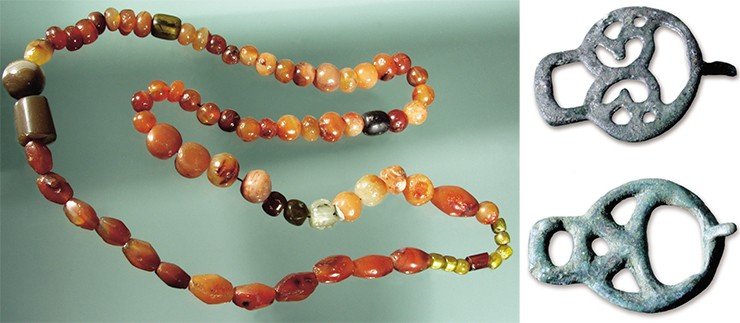

Ожерелье – любимое украшение чжурчжэньских женщин. Бусины из халцедона, агата, сердолика и других камней, а также стеклянные – с золотой и серебряной прослойками. Пряжки для одежды (главным образом от поясов и обуви), отлитые в бронзе, зачастую имели самые причудливые формы. Длина 4,4 и 4,3 см

Среди чжурчжэней были широко распространены наборные пояса, представляющие собой ремни из свиной кожи с нашитыми поверх разнообразными, пышно декорированными ажурными бронзовыми бляшками. Пояса носили взрослые и дети, мужчины и женщины. Самыми эффектными и роскошными были пояса женщин-шаманок – наиболее влиятельных персон. Бляшки на их поясах, как правило, позолоченные, а ремни покрашены красной краскойПо некоторым сведениям, в юности Чингисхан сам побывал у чжурчжэней в плену, где перенял многие секреты их военного искусства. Но даже обогащенный этим опытом, полководец, претендовавший на звание «покорителя мира», так и не смог в течение многолетних войн одолеть чжурчжэней. По свидетельству современников, чжурчжэньские воины «дерутся так, как будто сами духи вступают в сражение, и в конце концов одерживают победу». Именно поэтому, очевидно, им и удалось создать такое обширное государство: в его пределы, кроме исторической родины – Маньчжурии, Приморья и Приамурья, входили Северный и Центральный Китай и Внутренняя Монголия. Причем китайцы составляли 87 % всего населения империи Цзинь, а самих чжурчжэней-завоевателей насчитывалось около 10 %.

Ремень, на котором нашито 20 бляшек (размером 5 × 4 см). К ремню на металлических шарнирах (иногда на шнурках или ремешках) подвешены бубенчики в виде голов змей, лягушек, драконов, а также конусовидные подвески (в некоторых, благодаря оксиду меди, сохранились зерна проса). Поблизости от пряжки закреплена сердцевидная позолоченная подвеска (размером около 10 × 8 см) с рельефным изображением лотоса в различных фазах цветения

О более раннем периоде «восхода» чжурчжэней на имперских территориях, ставших впоследствии периферией (таких как российское Приамурье и Приморье), в исторических хрониках содержится крайне скупая информация: здесь не было своих летописцев. Зато чжурчжэни, или амурские тунгусы, как называл их выдающийся русский востоковед Н. Я. Бичурин, оставили тут после себя множество удивительных материальных творений, скрытых под пластами земли в сотнях кладов, погребений, городищ и храмов. Так, при раскопках одного только Корсаковского могильника на о-ве Большой Уссурийский было найдено свыше 9 тыс. изделий из металлов, в том числе драгоценных.

Железные наконечники стрел разной формы. Всего найдено более 40 разновидностей. Воинственные чжурчжэни обладали разнообразным наступательным и защитным вооружением. Лук со стрелами использовался не только в боевых целях, но также для охоты. Длина от 7,1 до 12,4 см. Бронзовая фигурка служителя религиозного культа – шамана – с обломанными руками, c двумя поясами (над животом и на бедрах); а – вид спереди; б – вид сзади, на спине – бант со свисающими вниз лентами. Высота 6,3 см

Значимость «наследства» чжурчжэней – культуры, внесшей неизмеримый вклад в мировую цивилизацию, трудно переоценить. Уникальные и в большинстве своем высокохудожественные произведения средневековых ювелиров, бронзолитейщиков, оружейников и гончаров, без сомнения, разбудят у любознательного читателя интерес к этому незаслуженно забытому отечеству храбрых воинов и вдохновенных творцов.

Кто такие чжурчжэни?

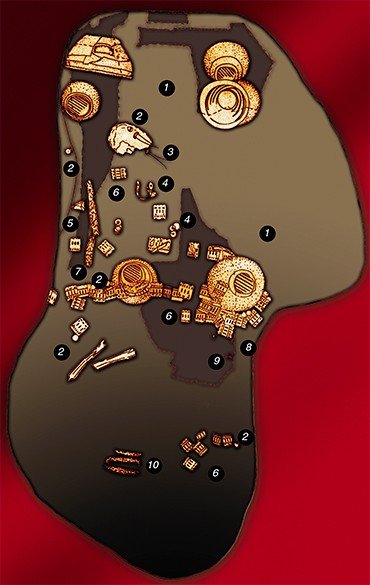

Одно из погребений, насыщенное разнообразными изделиями, которые сопровождали покойного в загробный мир. В могильном грунте много углей – остатков погребальных очистительных кострищ. Человек, скорее всего, женщина высокого социального положения – захоронен на спине с подогнутыми в коленях ногами. На погребенном был надет богатый пояс с позолочеными бляшками, еще три пояса лежали рядом. К некоторым бляшкам подвешены бубенчики. Бубенчик, обнаруженный под черепом, использовался, видимо, для оформления прически, как и шпильки с позолоченными головками. Рядом с телом – сосуды, в одном из которых лежал костяной щиток, предохраняющий руку при стрельбе из лука. Здесь же найдены железный кинжал, обрубок палаша, пилки и оригинальный циркульный инструмент. Под погребенным сохранились кусочки древесины, бересты, меха и зерна проса. - - - контуры углей; 1 — сосуды; 2 — бубенчики; 3 — шпильки; 4 — серьги; 5 — камень (кварцит); 6 — бляшки; 7 — кинжал; 8 — халцедон; 9 — бронзовые зделия; 10 — пилки

Начиная с XVIII в. многие замечательные русские исследователи-востоковеды обогатили науку знаниями о древних и средневековых народах, в том числе о чжурчжэнях. Поистине гигантский труд по изучению китайских исторических хроник проделал Н. Я. Бичурин. В первой четверти XIX в. он был главой духовной миссии России в Пекине и самостоятельно изучил китайский язык. Судя по отзывам современников, возвращаясь на родину, Бичурин наряду с огромным научным материалом, собранным за 14 лет, снарядил еще и караван из 15 верблюдов, который вез около 400 пудов (почти 6400 кг) ценнейших китайских книг. Переводом этих книг и обработкой накопленных в Китае материалов он и занимался последующие тридцать лет своей жизни.

Благодаря своим многочисленным трудам и опубликованным книгам Н. Я. Бичурин был широко известен в кругах научной и литературной общественности. Был дружен с Пушкиным и, по мнению пушкинистов, определенно возбудил у поэта интерес к Китаю; сохранились даже их сочинения с авторскими дарственными надписями друг другу.

Все вышесказанное имеет непосредственное отношение к объекту нашего интереса – чжурчжэням Приамурья, поскольку именно Бичурин в своей книге «Статистическое описание Китайской империи» написал о чжурчжэнях, и о том, как они взяли столицу Китая Кайфын и «увезли двух государей за границу, которые в крайней бедности жизнь кончили на берегах Амура». («два государя» – последние императоры династии Северная Сун, Хэйцзун и Цзиньцзун.)

Так кто же они такие – чжурчжэни? Этот тунгусо-маньчжурский народ, издревле обитавший по обе стороны нынешней границы России и Китая. Часть чжурчжэньских племен, главным образом из южных районов Маньчжурии (КНР), бывших в Х—начале XII вв. в подчинении у монголоязычных киданей, основателей империи Ляо (Железной), именовалась «покорными». В нижней части бассейна р. Сунгари и к северо-востоку от нее (т. е. включая территорию русского Приамурья), обитали наиболее воинственные чжурчжэни, неподвластные киданям и потому называвшиеся «непокорными». Они-то и стали теми пассионариями, которые пошли завоевывать соседей, создав сначала единый союз своих родов, а затем и государство.

Фрагмент мужского погребения. В центре — лицевая часть черепа, обставленного четырьмя глиняными сосудами. Рядом с крышкой от сосуда найдена кучка железных и костяных наконечников стрел

Согласно летописным сообщениям, Агуда * после одержанной его войсками полной победы над Железной империей, при объявлении в 1115 г. о принятии им императорского титула сказал: «Хоть железо <…> и прекрасно, оно может быть изъедено ржавчиной. Только золото не ржавеет и не может разрушиться. Сверх того, род ваньянь, с которым я связан через вождя Ханьпу, всегда любил блестящие цвета, вроде золота, и я решил взять это название для моей императорской фамилии. Поэтому даю ей имя Золотая!» **

На участке могильника были сняты верхние слои грунта. Одна из наиболее ответственных раскопочных процедур – выявление могильных пятен, обозначающих форму и размеры могил. Контуры пятен, как правило, размыты и проступают на фоне песка лишь после его увлажнения. Поэтому «ловить» пятна приходилось ранним утром, до просыхания песка, либо после специального полива водой или «парки» веникамиСправедливости ради надо отметить, что при всей ценности письменных источников из них можно узнать слишком мало о материальной культуре народа. Подавляющее большинство источников, связанных с материальной жизнью чжурчжэней, представляет археология.

Общая площадь бугра, занятая погребениями, достигала 4300 м2, но к нашему времени неповрежденными сохранились только 3182 м2. Эта площадь и была раскопана нашей экспедицией

К настоящему времени раскопаны и изучены многочисленные некрополи с сотнями захоронений охотников, воинов, скотоводов, земледельцев, керамистов, кузнецов, ювелиров, служителей шаманского культа, а также городища, поселения и другие археологиче-ские объекты. Среди них исключительной ценностью выделяется Корсаковский могильник, расположенный на о-ве Большой Уссурийский на р. Амур.

Свое название остров получил от с. Корсакова, которое находится в пяти километрах от него на берегу Амурской протоки. Остров насыщен небольшими протоками, озерами, на нем благоухают сочные пойменные луга. Сюда-то и прибыл, можно сказать по вызову, наш археологический отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии СО АН СССР (с 2000 г. – Институт археологии и этнографии СО РАН), работавший на Дальнем Востоке.

Страна городов

Ранний этап развития чжурчжэньских племен, время формирования из них единого народа (VII—XI вв. н. э.) в Приамурье (Хабаровский край, Еврейская автономная область) был детально изучен на основе раскопок многочисленных грунтовых и курганных могильников с сотнями захоронений со следами разных погребальных обрядов и множеством находившихся в них сопроводительных вещей.

Наряду с этими материальными свидетельствами прошлого весьма ценным источником информации стали другие исторические источники, свидетель-ствующие о таких аспектах культуры и жизни средневекового народа, как домостроительство, возведение фортификационных сооружений, ремесла, быт и т. п. Такие сведения были получены при раскопках поселений и особенно городищ.

У чжурчжэней существовало два типа жилищ: полуземлянки в вырытом котловане и наземные жи

Category: Pусский язык

Новости

Key words: