Новости

Другая археология Пазырыкская культура: моментальный снимок, 2015 г. Укок

Время разрушает все. Тем удивительней, когда из глубокой древности до нас доходит нечто живое – вещи из органических материалов.

Можно годами гадать, для чего служили обнаруженные «украшения», что они украшали, или, в отчаянии от собственного непонимания, называть загадочную вещь «предметом неизвестного назначения», и только органика связывает разрозненные находки между собой.

Ткани и мех, войлок и кожа, нитки и шнуры, а, иногда, о чудо! и само тело человека, заботливо забальзамированное и сохранившееся вопреки всему, расставляют все по своим местам, и ты замираешь, пораженный тем, что увидел…

Впервые такую возможность дал нам Укок. После того как мы столкнулись с «замерзшими» могилами пазырыкской культуры, археология для нас разделилась на археологию, которую мы знали до 1990 г., и на ту, что после.

Я думаю, что это другая археология

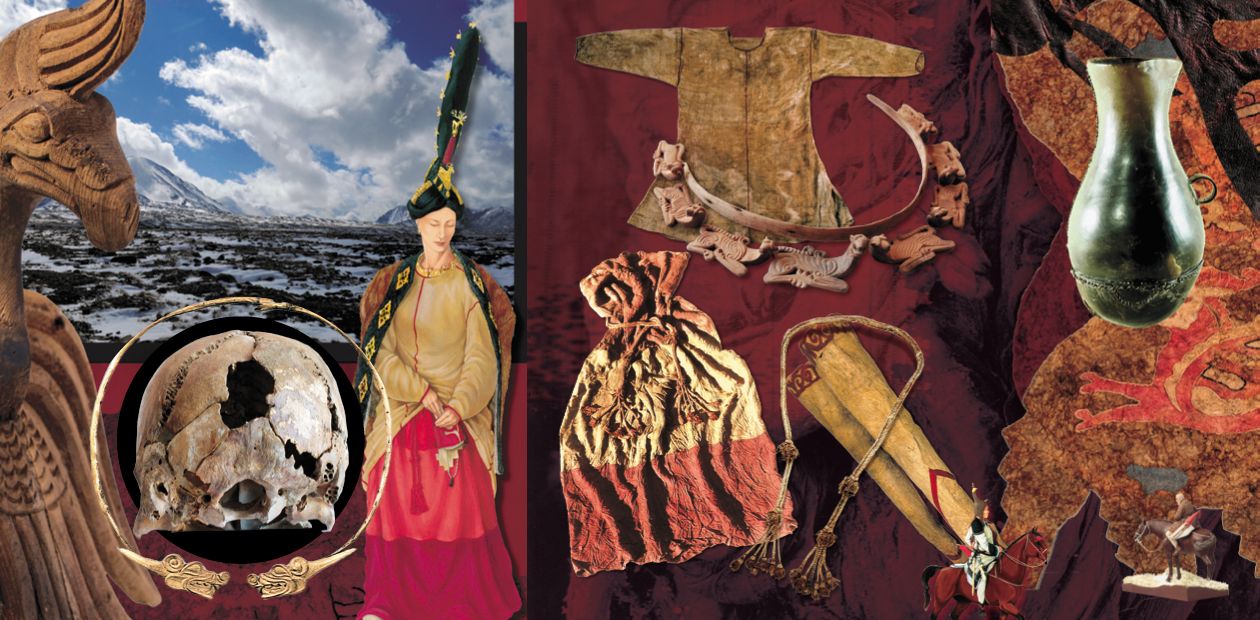

Я неоднократно видела великолепные вещи из пазырыкских могил в Эрмитаже, имела счастье работать с ними. Беда наша в том, что есть острая потребность не просто увидеть, а найти самой. Контекст находки дает гораздо больше, чем просто вещи в музейной коллекции – это связь вещей между собой в пространстве могилы и на теле погребенного. Только тогда музейная коллекция становится источником редкой, эксклюзивной информации и ты смотришь на эти вещи уже совсем другими глазами и понимаешь назначение предметов, неведомое ранее. Разве могли прийти в голову исследователям пазырыкской культуры эти войлочные шлемы, похожие на головные уборы тибетских лам? Или длинные шерстяные юбки пазырыкских женщин, их парики, а мужские штаны и шубы с «хвостами»? Мы бы до сих пор терялись в догадках о том, как были одеты эти люди, и выдумкам не было бы конца. Ведь одежда – это не такая простая вещь, как нам кажется сейчас, когда по существу мы одеты одинаково – Китай и Турция одевают полмира. В те легендарные времена костюм был сродни нашему паспорту. В нем содержалось право на жизнь, в нем же и повод умереть.

Потом, задним числом, ты находишь изображения сакских колпаков на рельефах Персеполя, на золотых изображениях скифских воинов, и многое-многое другое, что можно перечислять и описывать страницами. Для поиска аналогий достаточно быть смышленым студентом. Но прежде надо было найти вещь. Единственными и неповторимыми остаются только пазырыкские шлемы, украшенные фигурками животных – они реальны. Это не рисунки, не изображения, это вещи и у них были хозяева.

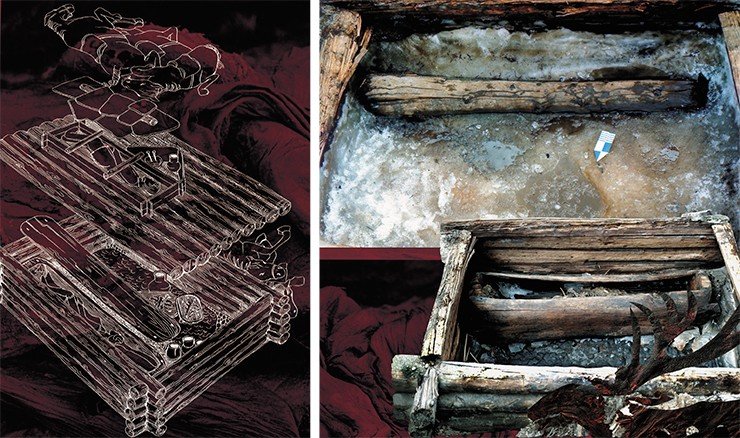

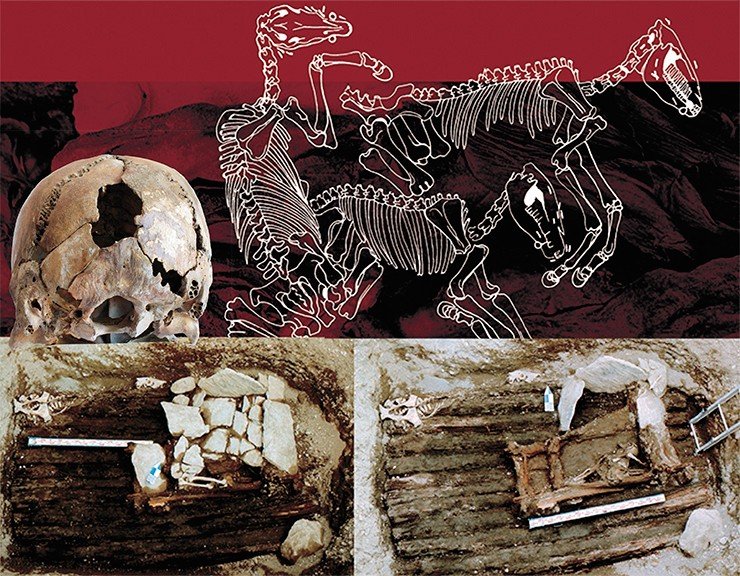

Погребальная камера с колодой, в которой лежала мумия женщины. Курган 1, могильник Ак-Алаха-3.

И здесь встает другой вопрос – личность погребенных. На то, что каждый из них личность, заслуживающая отдельного рассказа, указывают их вещи.

«О время, разрушитель вещей…»

Какими бы близкими ни казались предметы, сопровождающие пазырыкцев, как бы «одинаково» они ни были одеты, сохранность предметов из органики позволяет увидеть, что каждый обладал неповторимым сочетанием обычных для культуры вещей. У этих вещей были свои индивидуальные метки – следы прожитой жизни. И даже тела, когда они сохранялись, отличались не только физическими характеристиками, но и татуировками. Сейчас, с помощью новых методов, которые пришли в археологию, мы углубляемся в историю каждого, и второстепенных персонажей нет.

Больше 25 лет между последними раскопками С. И. Руденко и нашими на Укоке. Больше 80 лет между исследованиями П. К. Козлова в Ноин-уле и возвращением на этот памятник российско-монгольской экспедиции. 25 лет между нашими первыми исследованиями на Укоке и новыми результатами палеогенетических исследованийОрганика напоминает, предупреждает, заклинает – нельзя мерить древние культуры по своим меркам – обязательно ошибетесь. «Это же так неудобно» (о женских париках) или «в этом же невозможно ходить» (о коротких штанах и длинных войлочных чулках), и «как должно быть холодно в этих тонких рубашках»! Задумайтесь, что мы знаем о холоде и удобстве? У каждой культуры даже сейчас разные представления об этом. Когда мы убегали с кургана от холодного ливня в палатки, тувинские детишки, весь день наблюдавшие за нашей работой, оставались на месте, совершенно не замечая этого катаклизма. Они даже не поняли, что мы убежали от дождя.

Археология входит в тебя через ощущения. Ощущение чужой, другой жизни. Мы жили на одной земле и видели одно небо. Это теоретически. Но на самом деле разве так? И земля у них была другая, и небо. Мы видели по-разному все, что вокруг нас. Мы пришли в этот мир с разными знаниями.

Мы уже как-то привыкли, что могилы фараонов – это кусок древнего Египта, включая его засохшие цветы и сохранившиеся благовония. Но это нечто из ряда вон выходящее – это ЕГИПЕТ, это сказанное Наполеоном перед «битвой у пирамид»: «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас!»… А тут горы, степь, забытые всеми едва заметные могилы народа, который и имени своего не оставил. И вдруг вы находите нечто поразительное – их «замерзшие» погребения и это информационный шок. Если ты получаешь такой дар, то отвечаешь за него всю жизнь, как выяснилось. Конечно, множество ученых вокруг – антропологи, патологоанатомы, специалисты по текстилю и палеозоологи, химики, геологи, дендрохронологи, реставраторы и те, кто режет кость и дерево, и все же…. Каждый делает кусочек своей работы, совершает открытия, и из этих данных ты черпаешь информацию, складываешь общую картину. Она расширяется и меняется как облака в «Солярисе». Но главное случилось в момент открытия погребения и в пару летних месяцев, проведенных в нем и с ним. Поскольку все мы знаем, что одни и те же факты можно интерпретировать по-разному, и их количество никогда не перерастает в качество.

Проходит время, а все, что произошло тогда, по-прежнему интересно не только тебе и твоим коллегам, но и тем людям, которые в 1990 г. еще не появились на свет.

Курган как курган

Двадцать лет назад на плато Укок в Горном Алтае было сделано одно из самых ярких открытий отечественной археологии конца XX в.: найдено непотревоженное «замерзшее» погребение пазырыкской культуры V—III вв. до н. э., в котором находилась мумия знатной женщины.

Курган 1 могильника Ак-Алаха 3 был сложен из камней и имел диаметр 18 м. Для пазырыкской культуры такие курганы считаются средними (размер маленьких – около 5—12 м, большие достигают 60 м). Камни насыпи уже были использованы для современных строительных работ, поэтому курган находился в разрушенном состоянии. Рядом с ним располагался курган меньшего размера, также с поврежденной насыпью. После его исследования выяснилось, что этот курган относится к тюркскому времени.

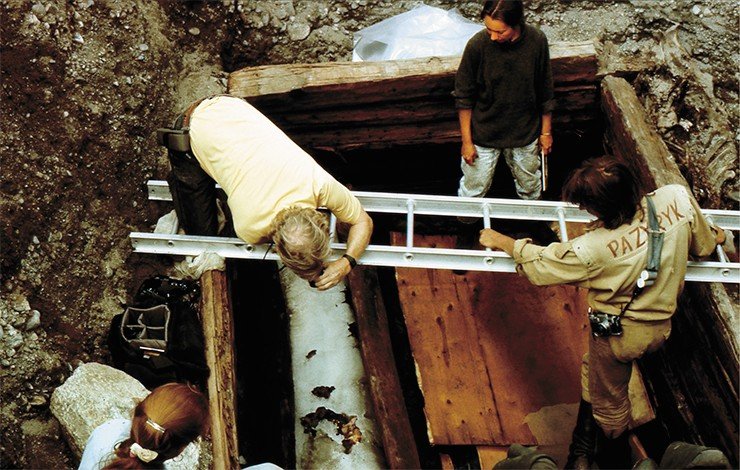

Рабочий момент. Снята крышка колоды, под ней – лед, из которого вытаивают отдельные детали содержимого. Фотографирует Чарльз О`Рир. Фото В. Мыльникова

Как обычно, вся работа по снятию остатков насыпи и зачистке площади кургана проводилась вручную. В менее поврежденной восточной части удалось проследить структуру насыпи – крупные камни плотным слоем укладывались в основании, а мелкие камни и галька формировали верхнюю часть погребального сооружения. Края насыпи были сильно задернованы, и после снятия дерна под ним была зачищена круглая ограда из крупных камней

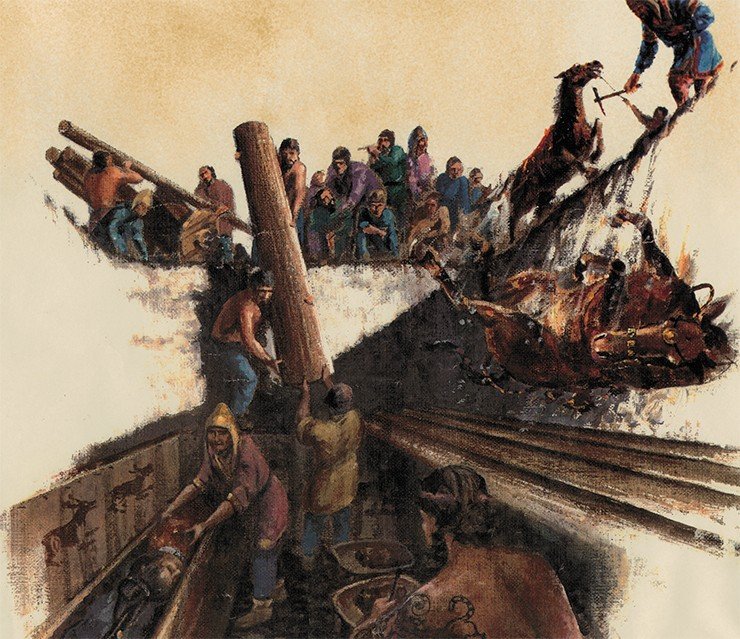

Реконструкция погребальной церемонии. Как это было. Художник Уильям Бонд

Погребальный обряд пазырыкцев предусматривал сооружение на дне могильной ямы лиственничного сруба, в котором в колоде либо на деревянном ложе помещался мумифицированный погребенный. Насыпь кургана, который возводился над могилой, состояла из камней, валунов и гальки и была легко проницаема для воды. Летние и осенние дожди, а также почвенные воды наполняли лиственничные погребальные склепы водой, которая замерзала зимой и нередко не оттаивала летом. Известно, что на территории Укока существовали и сейчас существуют многолетнемерзлые породы, распространение которых имеет прерывистый и островной характер и занимает около 60—80 % всей территории. Вечномерзлые почвы располагаются здесь на глубине около трех метров, и именно этому уровню соответствует глубина могильных ям. Выкопать более глубокую яму было невозможно, ведь даже современные железные лопаты отскакивают от замерзшего грунта

Курган 1 могильника Ак-Алаха 3 выглядел как типичный погребальный памятник пазырыкской культуры. Выделяло его то, что он был одиночный, тогда как обычно в пазырыкских могильниках курганы вытянуты в цепочку с севера на юг.

«Замерзшие» могилы – редчайшее в археологии явление, обязанное своим появлением уникальному сочетанию природных условий и культурных традиций древних пазырыкцев.Погребальные склепы на Укоке устанавливались на вечной мерзлоте. Погребения как будто помещались в холодильник, где и сохранились в неизменном виде до наших дней. Не исключено, что это делалось пазырыкцами намеренно, они, конечно, знали свойства холода предотвращать процессы гниения, поскольку эти знания были частью их повседневного опыта.

Благодаря многолетнемерзлым породам в таких могилах прекрасно сохраняются не только тела самих погребенных, но и предметы из органических материалов, поэтому информативность «замерзших» погребений гораздо выше, чем обычных археологических памятников. Уникальность открытий на плато Укок состояла в том, что впервые за более чем столетнюю историю исследований удалось обнаружить непотревоженные «замерзшие» погребения представителей пазырыкской знати

Это было первое непотревоженное «замерзшее» погребение выдающейся представительницы пазырыкской культуры, открытое за все время ее изучения, начиная с середины XIX в. Разумеется, в первую очередь, производит впечатление сам факт нетронутости захоронения. На пути древних грабителей «встал» мужчина, сопровождавший женщину в иной мир: осквернители могил, проникшие в погребение через небольшой шурф в центре кургана, довольствовались разорением мужского захоронения и не заметили под ним большого лиственничного склепа. Так для археологии сохранился целый комплекс непотревоженных, а нередко и уникальных «замерзших» могил пазырыкцев Укока, таких как курган 1 могильника Ак-Алаха 1, например.

Погребальная камера кургана была заполнена льдом (справа). После оттаивания льда в камере около южной стенки была обнаружена лиственничная колода с мумией женщины. На переднем плане, за северной стенкой камеры, видны погребения лошадей. Стенки колоды с погребенной украшали кожаные аппликации. Фото В. Мыльникова. Курган 1 могильника Ак-Алаха 3: схема расположения погребальных сооружений в могильной яме (слева). Рис. Е. Шумаковой

Мужское захоронение, расположенное на перекрытии основного погребения, не типично для пазырыкской культуры, это – исключительный случай. Учитывая тот факт, что молодой мужчина был убит ударом тупого предмета в затылочную часть черепа (Чикишева, Полосьмак, Зубова, 2015), можно с уверенностью утверждать, что здесь имеет место обычай «соумирания», когда в иной мир человек уходил не один, а в сопровождении людей, ему необходимых. Вместе с мужчиной в погребении находился и подросток. Имеющегося антропологического материала было недостаточно для полноценного исследования этого погребенного, но его останки были изучены методами палеогенетики, и оказалось, что это была девочка (Пилипенко, Трапезов, Полосьмак, 2015). Вместе с ними были похоронены также три верховых коня. Это сопутствующее погребение сразу определяет роль и значение для соплеменников женщины, похороненной в кургане.

Спутники в мир «иной»

Судя по тому, что нам известно, это двойное погребение было совершено сразу же после основного захоронения мумии женщины в лиственничном склепе.

После раскопок кургана все внимание, конечно, было сосредоточено на мумии женщины, а ограбленное погребение и люди, похороненные в нем, оказались в ее тени, из которой им пора выйти. Ведь они тоже часть этой истории и неразрывно связаны пока неясными узами с женщиной, чье второе появление на свет вызвало так много шума.

На перекрытии склепа с мумией знатной женщины находилась еще одна погребальная камера с двумя погребенными, сложенная из плах, перекрытых каменными плитами. Затылочная часть черепа погребенного мужчины была пробита ударом, явившимся, очевидно, причиной его смерти. Это погребение было потревожено древними грабителями. Фото В. Мыльникова. Вверху: захоронение лошадей. Курган 1 могильника Ак-Алаха 3, погребение 2. Чертеж Е. Шумаковой

Судя по результатам раскопок «царских» погребений могильника Пазырык, в них в основном находились двое – мужчина и женщина, и трудно представить, что они «жили долго и счастливо и умерли в один день». Вероятно, один из пары был убит, чтобы сопровождать умершего.

В конечном счете, люди, похороненные на перекрытии пазырыкского склепа, выполнили свое предназначение: они спасли и сохранили нетленное тело почитаемой женщины. Но кем же они были – подчиненными и зависимыми? И кем же тогда была она?

Погребение на перекрытии пазырыкского склепа отличается от типично пазырыкских по погребальному обряду, но не по погребальному инвентарю, такому же, но более скудному. Сложившаяся на сегодняшний день общая картина позволяет говорить о том, что внутри пазырыкской общности существовала зависимая часть населения, хоронившая умерших в каменных ящиках. В научной литературе они известны как кара-кобинцы.

Застывшее время

Мумификация была частью пазырыкской культуры, об этом говорит тот факт, что методы мумификации были достаточно разнообразны. В более простых случаях вскрывалась только брюшная полость, через которую удалялись все внутренние органы, а освободившиеся полости даже не заполнялись. Такой способ был применен при мумификации мужчины из могильника Верх-Кальджин 2 (Укок, раскопки В. И. Молодина, 1995 г.). И если бы вместо мумии обнаружили только скелет этого погребенного, то по нему никогда бы не удалось установить, что он был мумифицирован.

Укок был и остается зимним пастбищем. Люди приходили сюда вместе со стадами лошадей и овец в конце октября и уходили на летние пастбища в июне. И именно в это время они, очевидно, хоронили тех, кто не пережил зиму. Оставляя на Укоке погребения своих близких, пазырыкцы таким образом закрепляли за собой эту территориюЭти факты позволяют уверенно предполагать, что в мумии превращали тела всех усопших, просто до нашего времени сохранились лишь единицы. И этому есть свои причины: известно, что все пазырыкские мумии, так же, как и мумия женщины из кургана 1 могильника Ак-Алаха 3, были обнаружены во льду. Именно лед «замерзших» могил Горного Алтая стал главным условием их сохранности, а вовсе не далекие от совершенства методы мумификации.

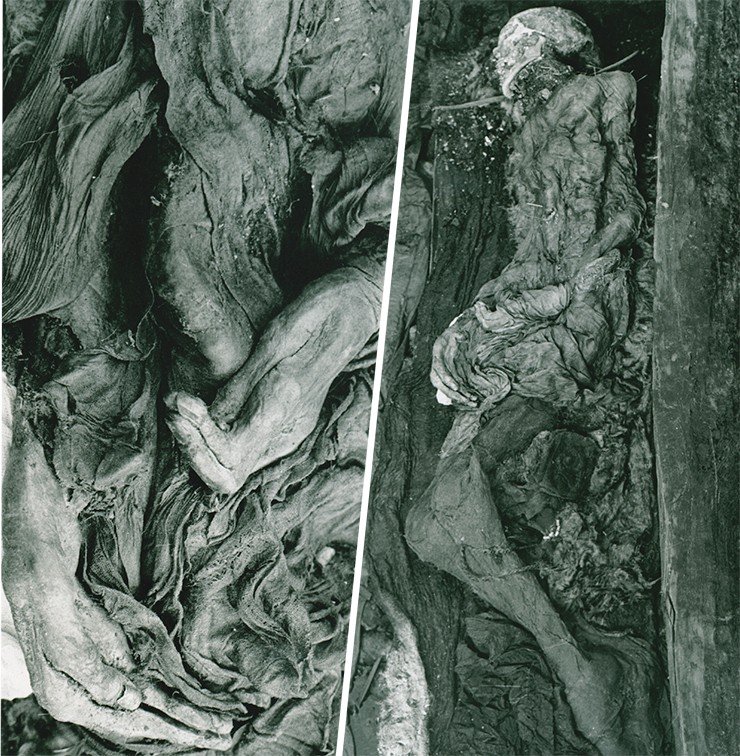

Мумифицированное тело женщины из Ак-Алахинского кургана более 2 тыс. лет находилось в ледяном кубе, в который превратился лиственничный сруб размером 3,60 × 2,30 × 1,12 м. Как считают патологоанатомы, степень сохранности тела свидетельствует о том, что его замороженное состояние было постоянным, т. е. периодического оттаивания не происходило.

На пути к бессмертиюТело женщины было мумифицировано. Для этого кости черепа и часть шейных позвонков были отделены от туловища. В нижней половине затылочной части черепа обнаружено трепационное отверстие диаметром около 4,5 см, через которое был удален головной мозг. Тонкие кости между обеими глазницами были пробиты, обе глазницы, а также носовую и околоносовую полости соединяет отверстие диаметром 2 см. По мнению патологоанатомов, через это отверстие могли удалить глазные яблоки и слизистую оболочку носа и околоносовых пазух. Были удалены хрящевые части ребер и грудина, вскрыта и очищена от внутренних органов брюшная полость (патологоанатомические исследования женской мумии проводились в 1993 г. в ИАЭт СО РАН доктором Р. Хаури-Бионда и ассистентом У. Блатер из Института судебной медицины Цюрих-Ирхельского университета).

Кисти рук у мумии женщины оказались неправдоподобно «живыми». Фото В. Мыльникова

Способы мумификация тела напоминают работу таксидермиста, когда с помощью гигроскопических материалов воссоздаются утерянные объемы тела. Все освободившиеся после препарирования полости (череп, грудной, брюшной, тазовый отделы, шея, руки) были заполнены сухой травой, произраставшей на Укоке, – осоками и злаковыми, вырванными с корнем (определение ароматических семян, трав и растений из погребения и из заполнения мумии было сделано в Гербарии Ботанического сада СО РАН к. б. н. Е. Королюк, И. Артемовым, д. б. н. М. Ломоносовой), шерстью, мельчайшими корешками и черным веществом, напоминающим по консистенции торф. Это вещество, проанализированное в Институте биоорганической химии СО РАН с. н. с. В. Степановым, оказалось переработанной тканью внутренних органов. Таким образом, внутренние органы погребенной, после их преобразования в однородную массу, вместе с другими наполнителями «вернулись» внутрь тела.

Однако вышеперечисленных мер было явно недостаточно для мумификации и сохранения тела женщины, поскольку все эти компоненты не обладают бактерицидными и консервирующими свойствами. По данным рентгенофлуоресцентного анализа фрагмента кожи мумии, проведенного в Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН (эти и другие исследования вещественного состава находок проводили д. х. н. В. В. Малахов, А. А. Власов, Л. М. Плясова, к. ф.-м. н. И. А. Овсянникова), консервантом, который мог сохранить тело до момента погребения, была ртуть, следы которой обнаружены на теле мумии

Мумификация тел пазырыкцами может быть следствием представлений о том, что посмертная судьба человека неразрывно связана с состоянием и судьбой его тела. Практически же мумификация была необходима для длительного хранения тел умерших с момента смерти до погребения, которое приурочивалось к т. н. переходному времени – весне и осени. Мумии, в которых превращали пазырыкцы своих умерших, это свидетельства древнего ритуала, в котором наиболее ярко отразилось отношение этих людей к жизни, смерти и бессмертию. Мумии пазырыкцев – исключительное культурное явление, чудом сохранившаяся древняя иранская традиция. Вероятно, так же, как пазырыкцы, мумифицировали своих умерших царей персы и скифы. Мумии несут в себе информацию, часть которой уже удалось расшифровать, но осталось многое, что пока недоступно из-за отсутствия нужных методов и подходов. А, кроме того, мумии содержат и такую информацию, о характере которой мы и не догадываемся.

Болезнь как дар

Сегодня, спустя двадцать лет после находки мумии в кургане 1 могильника Ак-Алаха 3, мы смогли узнать нечто новое, что меняет наше представление и о похороненной женщине, и о пазырыкском обществе в целом. Мы узнали причины ее смерти, которые во многом объясняют ее жизнь.

По мнению патологоанатомов, судя по состоянию мумии, тело могли сохранять два – три месяца, самое большое – полгода. Похороны произошли в середине июня, о чем свидетельствует последний корм одной из лошадей, похороненной вместе с женщиной, состоящий из веточек, на годовых кольцах которых уже имелись новые клеточные образования, характерные для этого периода года. Из анализа пыльцы также следует, что захоронение происходило в условиях, сходных с весенним периодом алтайского высокогорья.

Во льду стоял лиственничный склеп, за северной стенкой которого лежали шесть коней в прекрасной упряжи, украшенной многочисленными деревянными изображениями грифонов, покрытых золотой фольгой, с войлочными чепраками и плетеными из шерстяных нитей кистями. На полу погребальной камеры, застеленной черным войлочным покрытием, располагались два деревянных столика, на которых лежали сохранившиеся куски мяса с воткнутым в один из них железным ножом, а также керамические, роговой и деревянный сосуды с напитками – погребенная спешила на пир к богам.Тело женщины покоилось в лиственничной колоде, украшенной кожаными аппликациями в виде оленей с ветвистыми огромными рогами; крышка колоды была забита бронзовыми гвоздями. Сама колода была полностью заполнена непрозрачным льд

Category: Pусский язык

Новости

Key words: