Новости

Китай, разный и вечный

Наши достаточно частые и разнообразные поездки по Китаю практически всегда были связаны с работой над долгосрочными исследовательскими проектами и осуществлялись при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, а затем Российского фонда фундаментальных исследований. В этих по необходимости кратких «путевых заметках» мы остановимся только на некоторых приоритетных для нас направления...

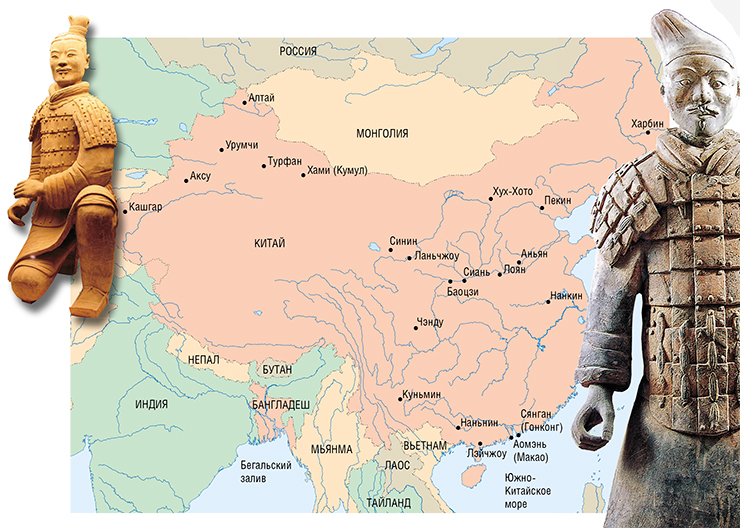

Начать нужно, несомненно, с Синьцзяна, нашего южного соседа. Синьцзян-Уйгурский автономный округ (СУАР) закрывает западный участок российско-китайской границы, пересекающей Горный Алтай. Этот так называемый сибирский стык длиной всего 55 км – все, что осталось от имперских и советских времен.

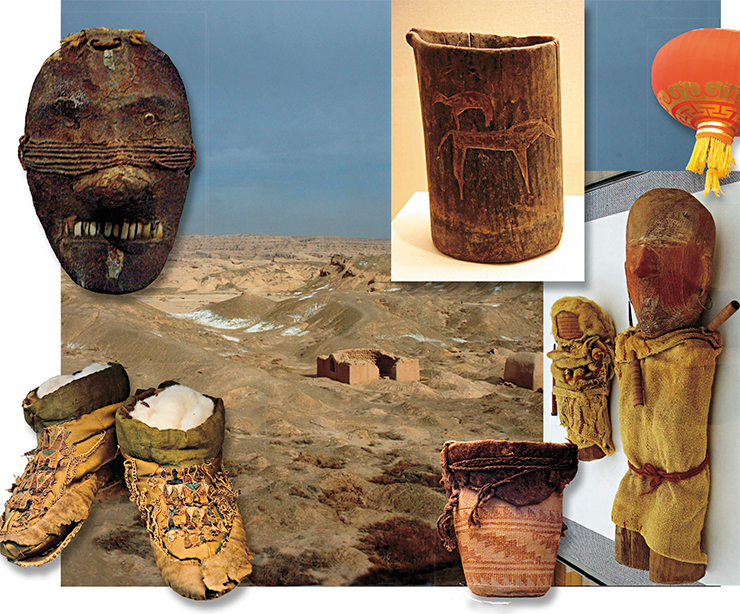

Население региона, состав которого сильно менялся, поддерживало тесные контакты с народами Центральной Азии и Южной Сибири в период от эпохи бронзы до Средневековья, поэтому реконструкция их истории в отрыве друг от друга может привести к неверным выводам. Многочисленные археологические находки хранятся в музеях СУАР, особенно в его административном центре – г. Урумчи. Больше всего нас поразили вещи из могильника бронзового века Сяохэ, обнаруженного в центре великой пустыни Такла-Макан. Благодаря засушливому климату хорошо сохранились органические материалы – в данном случае деревянная утварь, одежда из шерстяной ткани, войлочные колпаки, кожаная обувь и даже остатки пищи. В некоторых могилах лежали деревянные куклы и маски – несомненно, портреты, пусть даже немного шаржированные. Но вот чьи? Длинные носы и круглые глаза наводят на мысль о немонголоидной принадлежности их прототипов: быть может, эти черты присущи обитателям загробного мира?

Безводные пространства гигантской пустыни Такла-Макан в центре Таримской впадины сохранили не только стены старинных караван-сараев, но и редкое разнообразие предметов из органических материалов мира людей эпохи бронзы и раннего железного века. Среди них и тончайшие войлоки, из которых шились конические, украшенные шерстяными шнурами и перьями колпаки-шапочки и выкраивались покрышки для искусно сплетенных сосудов для пищи с легко узнаваемым орнаментом на стенках. И расшитые мокасины с мягкой подошвой и погребальные куклы детей и взрослых, облаченные в тканые одежды, а иногда и войлочные шапочки. Лица скульптурок покрыты красной краской и обмотаны поперечными витками шерстяной нити. Любопытно, что ступни у них развернуты в обратную сторону, что указывает на особый характер движения – затылком вперед. В этой детали, как и в раскраске лица, можно усмотреть отражение идей, известных в системе традиционного мировоззрения урало-алтайских народов. Нити поперек утрированно носатых личин заставляют вспомнить линии, перечеркивающие лица антропоморфных изображений Северной Азии. И, наконец, среди находок скифского времени привлекают внимание тонкостенные деревянные кубки с резными фигурками животных в позе так называемой «внезапной остановки», столь знакомой по рисункам на скалах и литье на рукоятях бронзовых клинков Южной Сибири

Результаты палеогенетической экспертизы свидетельствуют о европеоидном, но с примесью монголоидности, населении того времени. Такой анализ стал возможным благодаря еще одной особенности археологии этого края, где вследствие все той же засушливости хорошо сохранились не только погребальные конструкции и инвентарь, но и сами погребенные тела, подвергшиеся естественной мумификации. Некоторые раннесредневековые мумии поражают не только пышной одеждой и прической, но и паразитами, которые сохранились, к примеру, в косах знаменитой «принцессы Крорайны» (гигиена не была сильным местом у древних).

В те минуты, когда стихает ветер, оседает пыль и над мертвым пространством пустыни выглядывает солнце, унылое сероцветие окружающих песчаных кряжей преображается и являет глазу палитру ярких красок, что смягчают безрадостный вид окружающего пейзажа. Облик мумий, сохранившихся здесь благодаря засушливости климата и частичной засоленности почв, демонстрирует европеоидный облик населения древних оазисов, что подтверждено результатами палеогенетической экспертизы. Это относится и к пышноволосой «Принцессе из Крорайны», манекен которой размещен в залах Музея Синьцзян-Уйгурского автономного района (г. Урумчи) рядом с экспозицией безвестной женской мумии, прикрытой сетчатой тканью, а также к мумии горбоносого мужчины с желтой спиральной раскраской лица и его манекену, стоящему рядом с «нагайкой» в руке

Кроме «столицы» края нам удалось посетить многие окружные и уездные центры: Турфан, Хами (Кумул), Корлу, Кульджу (Инин), Алтай, Аксу, Кашгар и др.; с каждым из них связаны особые впечатления. Например, город Алтай как брат-близнец похож на наш Горно-Алтайск: такой же невысокий, в основном малоэтажный, уютно приютившийся в относительно нешироком распадке, по которому протекает быстрая горная речка. И от него также можно за несколько часов доехать до заповедника, в центре которого – живописнейшее глубоководное озеро Канас.

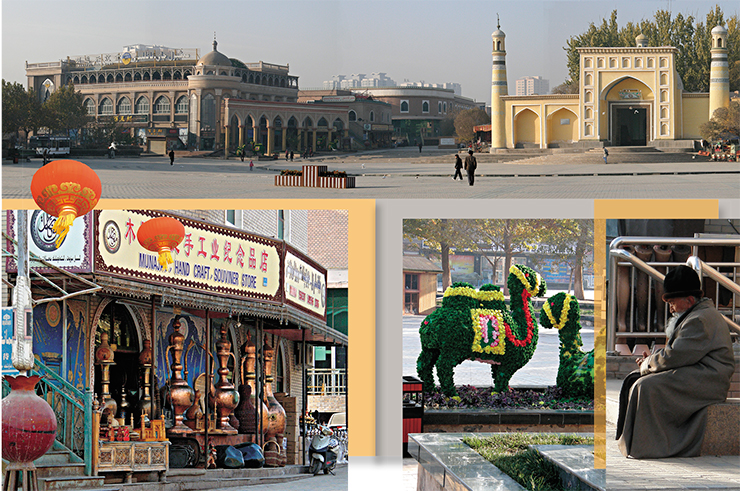

В строениях на центральной площади Кашгара просматриваются характерные черты, знакомые нам по старинной средневековой архитектуре среднеазиатских городов нынешнего ближнего зарубежья. Сюжеты восточных сказок «Тысячи и одной ночи» вспоминаются при взгляде на большие бронзовые кувшины и седобородого «аксакала», дремлющего под теплыми солнечными лучами. А зеленые клумбы, выполненные в виде верблюдов, прозрачно напоминают о Великом Шелковом пути, некогда проходившем через город

А поездка в Хами, помимо археологической, имела и аграрно-гастрономическую составляющую. Дело в том, что именно из этого района еще в Средние века были завезены в Северный Китай дыни, что даже закрепилось в названии этой культуры: в китайском языке дыню до сих пор называют «хамийская тыква» (хамигуа). Ну как было не попробовать эту «тыкву» в самом Хами? Дыни там действительно продаются на каждом углу, очень красивые, довольно дорогие и вкусные, вполне. Но, да простят нам средневековые бахчеводы, мы бы для интродукции выбрали туркменские или ферганские сорта, более сладкие и ароматные. И назывался бы этот сладкий овощ ничем не хуже – «ферганская тыква» (даюаньгуа).

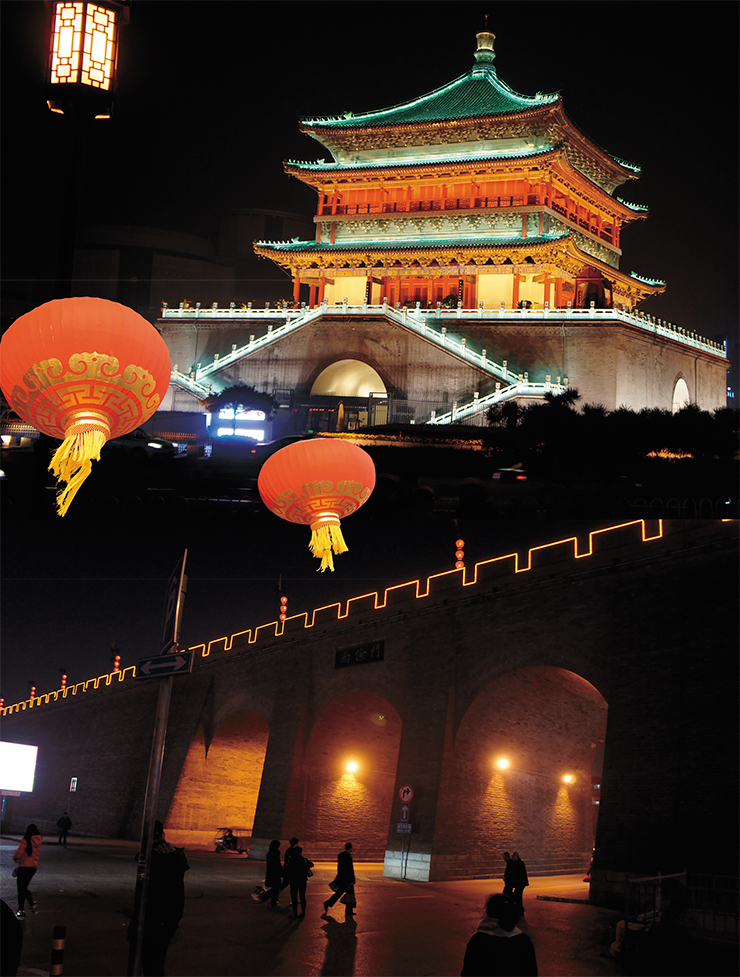

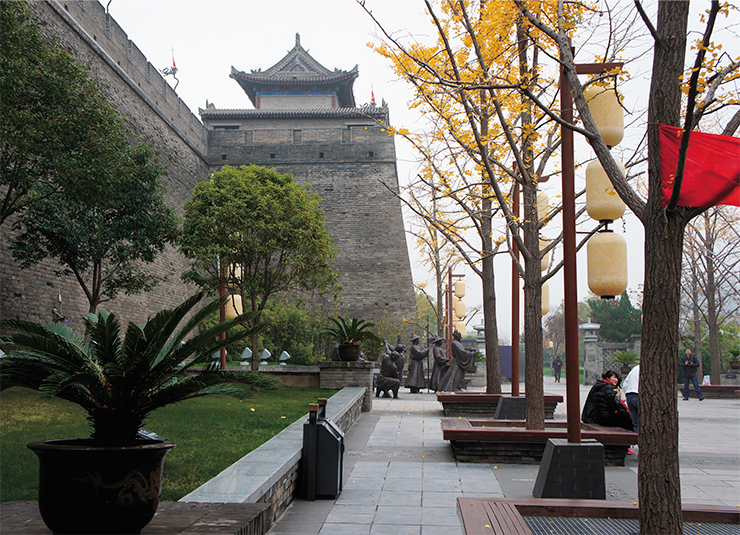

Сиань, центр провинции Шэньси, существует уже более 30 столетий. На его территории и в ближайших окрестностях располагались столицы 13 династий Китая, в том числе Чжоу, Цинь, Хань, Суй и Тан. Центральную часть города окружает 12-метровая и мощная (до 18 м у основания), хорошо сохранившаяся крепостная стена минского времени, простоявшая здесь более 600 лет. В ночное время ее зубцы подсвечиваются сплошной линией огней, а проездные арки частично переходят во власть пешеходов. В середине центральной площади города стоит Барабанная башня, построенная в начале династии Мин (1380 г.), получившая свое название от традиции отмечать окончание дня боем размещенных внутри нее ударных инструментов. Ночная подсветка рельефно рисует на ф

Category: Pусский язык

Новости

Key words: