Новости

Братство кольца Курганы Катандинской долины

Археологические экспедиции всегда непредсказуемы, и не только по результату. Еще Агата Кристи после поездок с мужем-археологом писала: «Любые раскопки – это азартная игра <…>, тут доминирующий фактор – везение». Непредсказуем не только результат, но и сама жизнь: какой она будет, каким будут лагерь и отряд... Летом 2020 г. нам, южноалтайскому отряду Института археологии и этнографии СО РАН, удалось вырваться из мира ковидных масок в алтайскую глушь, чтобы провести раскопки недалеко от Катандинского кургана – известного памятника пазырыкской культуры. Исследованный нами курган оказался более чем на 2 тыс. лет древнее

Наш археологический отряд приехал в Катандинскую долину (Усть-Коксинский район, Республика Алтай) главным образом из-за расположенного там большого пазырыкского кургана. Он был раскопан еще в 1865 г. академиком В. В. Радловым, а в 1954 г. был исследован экспедицией Эрмитажа под руководством А. А. Гавриловой.

Курганы и каменные кольца, круговые ровики и кромлехи (культовые мегалитические постройки в виде каменных кругов) появились на просторах евразийских степей и предгорий еще в эпоху ранней бронзы. Подобная традиция просуществовала до Средневековья, объединяя разные культуры и народы единым принципом построения закольцованного пространства вокруг могил соплеменников

Тем не менее и сегодня этот курган остается одним из самых загадочных погребальных комплексов пазырыкской культуры*. Последние раскопки многое прояснили в конструкции кургана, однако само сооружение ко времени начала работ находилось в плохом состоянии: погребение, вскрытое сначала грабителями, а затем по их же следам Радловым, почти сто лет простояло открытым, и почти все, что там еще осталось, либо исчезло, либо превратилось в труху. Тем не менее экспедиция 1954 г. определила размеры и конструкцию кургана и погребальных камер (внутренней и внешней) и нашла в северном отсеке могильной ямы захоронение 22 коней, которое «недосмотрел» академик. Все это позволило сделать вывод, что Катандинский курган является типичным памятником пазырыкской культуры. Но таким ли типичным?

Катандинский курган знаменит тем, что это первый исследованный погребальный памятник населения скифского времени на Горном Алтае с так называемым замерзшим погребением. Когда экспедиция Радлова с большими трудностями, разжигая костры и оттаивая землю, вскрыла одну треть погребальной камеры этого кургана, приняв за границы могильной ямы грабительский ход, они увидели два деревянных ложа, стоящие рядом на дне сруба, на которых головой на запад лежали скелеты двух погребенных без каких-либо вещей. Скелеты, как было написано в отчете, «совсем истлели и при прикосновении рассыпались в прах» (Радлов, 1989, с. 448). Поэтому установить пол, возраст и антропологический тип погребенных уже никогда не удастся.

Курган 1 могильника Ак-Алаха-3, где в заполненной льдом погребальной камере находилась лиственничная колода с мумией женщины, известной как «алтайская принцесса». Фото Г. Герстера

Пазырыкской культурой называют археологическую культуру железного века (VI–III вв. до н. э.), носители которой обитали на смежных территориях нынешней России (Горный Алтай), Казахстана и Монголии. В 1990-х гг. на алтайском плато Укок экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН открыла «замерзшие» (заполненными льдом) могилы пазырыкской знати, датируемые концом IV – началом III в. до н. э. (Полосьмак, 1994, 2001; Молодин, 2001). В отличие от известных «царских» курганов (Руденко, 1953, 1964), древние захоронения на Укоке не были потревожены грабителями и сохранились почти в первозданном виде. Благодаря толще древнего льда в них уцелели все предметы из органических материалов (дерева, кожи, ткани и т. п.), а также забальзамированные тела людей. В 1995 г. на Укоке было найдено непотревоженное «замерзшее» погребение, где находилась мумия знатной женщины, которая приобрела широкую известность как «алтайская принцесса». «Замерзшие» могилы – редчайшее в археологии явление, обязанное своим появлением уникальному сочетанию природных условий и культурных традиций пазырыкцев. Они позволили археологам получить уникальную информацию о жизни, быте и верованиях этого древнего народаХорошо сохранившиеся погребальные ложа, на ножках одного из которых были надеты «медные ободы», остались в могиле, и к 1954 г. от них не было и следа (Гаврилова, 1956). Но кое-что очень необычное Радлов все же захватил с собой: «На западном бревне лежал какой-то кожаный узел, вершка на три покрытый крепкой коркой льда. Я велел вырубить бревно и вынуть его из ямы вместе со льдом. После того как лед растаял, оказалось, что этот узел – какая-то похожая на фрак одежда из собольего меха, крытая шелком, с отделкой из кожи и маленьких кусочков золота по краю… Несколько ниже поперечных бревен среди бересты и в куске льда была найдена свернутая одежда из горностаевого меха, окрашенного в зеленый и красные цвета, с пуговицами и маленькими золотыми пластинками в качестве украшения, с длинными, узкими рукавами и высоким воротником. Там был также нагрудник из меха горностая и укрепленные на шелковой ленте изображения лошадей и сказочных животных, вырезанных из дерева» (Там же, с. 448). Почему эта одежда оказалась не на погребенных? Может быть, ее сняли с мумифицированных тел грабители и по каким-то причинам забыли забрать? Почему тогда скелеты выглядели непотревоженными?

Судя по описанию, эти так называемые катандинский фрак и катандинский кафтан (первая обнаруженная одежда пазырыкцев) были очень хорошей сохранности. Долгое время они выставлялись в Государственном историческом музее (Москва), но время и несовершенные методы реставрации не пощадили уникальные изделия. Сейчас они находятся на хранении и новой реставрации, которая, надеемся, спасет эти бесценные одежды, до сих пор имеющие первостепенное значение для изучения истории костюма древнего населения Центральной Азии.

Необычно в этом захоронении то, что погребенных сопровождают 22 лошади – больше, чем в каком-либо другом из известных царских пазырыкских курганов, хотя сам Кантандинский курган не слишком велик (диаметр 40 м, высота чуть более 2 м). К тому же вместе с лошадьми были найдены фрагменты трех керамических сосудов, два из них имеют оригинальную форму и изящный налепной орнамент. А в пазырыкских погребениях сосуды, как правило, стоят рядом с погребенным.

Еще одно отступление от правил – ложа вместо погребальных колод, обычных для всех раскопанных курганов пазырыкской знати. Стол, похожий на ложа из Катандинского кургана, был обнаружен в погребальной камере лишь одного кургана – Первого Туэктинского (Центральный Алтай) (Руденко, 1960). В этом кургане погребенный лежал в колоде, а стол-ложе стоял у западной стенки сруба. Было высказано предположение, что это «патологоанатомический» стол, на котором производились манипуляции с телом умершего для его мумификации (Мыльников, Степанова, 2016).

Но все же разгадка, очевидно, кроется в Катандинском кургане. Судя по сведениям и рисункам Радлова, это были именно ложа. Как мы знаем, некоторые рядовые пазырыкцы были похоронены на простых деревянных ложах-кроватях высотой до 50 см и больше. Из последних находок такого рода – кровати в погребениях в могильниках Верх-Кальджин‑2 и Ак-Алахе‑5 на Укоке. Принцип изготовления всех этих кроватей был один и тот же: на деревянный каркас на ножках плотно укладывались плахи, и хотя ложа из царских курганов были выше и лучше сделаны, это свидетельствует лишь о высоком статусе погребенных и наличии у них просторных жилищ. Возможно, и погребенные в Катандинском кургане были похоронены на собственных ложах: для них просто не успели или не смогли сделать колоды, процесс изготовления которых длителен и требует умелого мастера и выдержанной древесины.

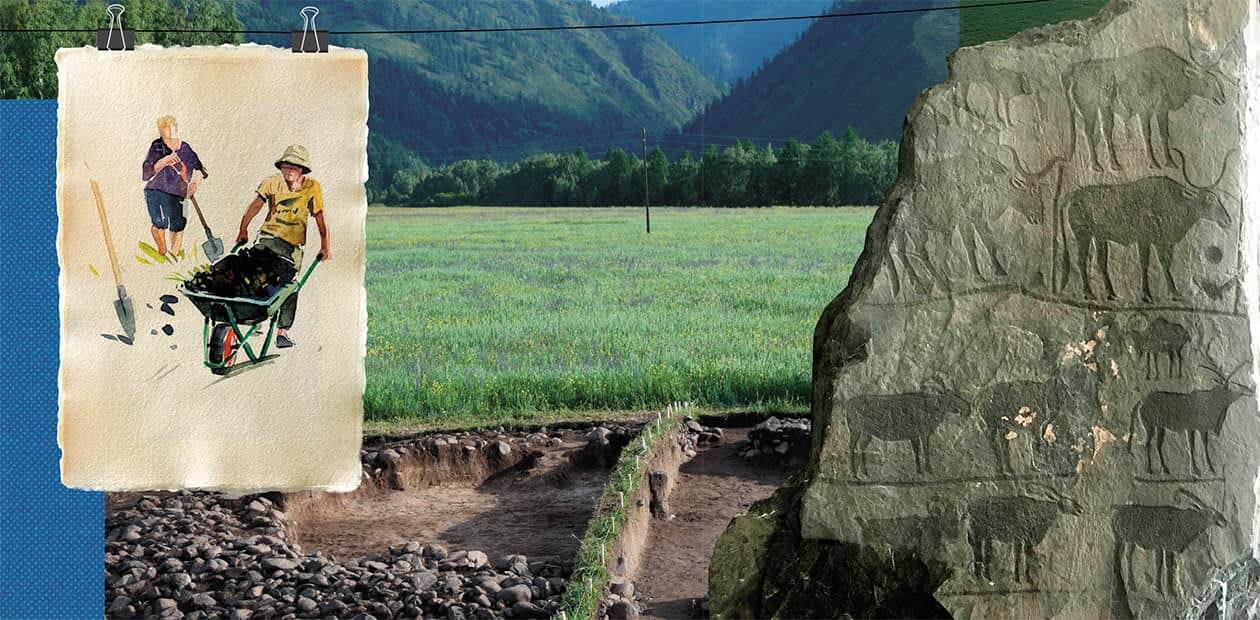

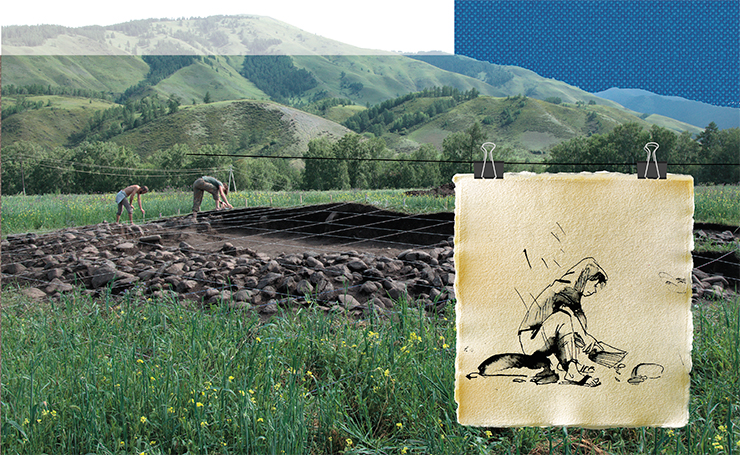

Раскопки кургана афанасьевской культуры в 2020 г. южноалтайским отрядом ИАЭТ СО РАН. Катанда-2, Республика Алтай

До 2020 г. на археологическом памятнике Катанда‑2, расположенном близ с. Катанда между реками Малая и Большая Катанда, помимо Большого Катандинского кургана пазырыкской культуры, были раскопаны 12 курганов VII–VIII вв. Девять из них исследовал в 1865 г. академик Радлов, еще два в 1924 г. – С. И. Руденко. В 1954 г. здесь работал Катандинский отряд Горно-Алтайской экспедиции Эрмитажа, раскопавший еще пять курганов, среди которых только один непотревоженный относился к этому времени.Нужно отметить, что в 1984 г. на другом могильном поле, в 7–8 км к северо-западу от с. Катанда на правом берегу Катуни (в свое время В. В. Радлов обозначил его как Катанда‑3) были исследованы три небольших кургана пазырыкской культуры, разрушенные при проведении мелиоративных работ и разграбленные еще в древности (Мамадаков, 1995)

Необычно и то, что этот большой курган пазырыкской элиты в Катандинской долине одинок, его не окружают, как обычно, курганы соплеменников. Однако, когда его возводили, долина уже была отмечена следами прежней жизни: на окружающих его пастбищах находились и могилы их прежних хозяев.

Известно, что курганы пазырыкской культуры располагаются цепочками в меридиональном направлении. Курган, который привлек наше внимание, находится примерно в 150–200 м от Большого Катандинского кургана и является вторым в цепочке из шести курганов, протянувшейся от него с севера на юг. Хотя около 70 лет назад, когда на памятнике работали ленинградские археологи и были хорошо видны и другие, ныне разрушенные курганы, подобные цепочки не прослеживались (Гаврилова, 1956). Тем не менее были основания считать, что выбранный нами курган (один из самых больших на этом могильном поле) также будет относиться к пазырыкской культуре. Но, как выяснилось в ходе раскопок, этот курган и Большой Катандинский разделяет не пространство, а время – более 2 тыс. лет.

Покрытый охрой, головой на запад…

В наши дни долина р. Катанда в верховьях Катуни полностью вовлечена в хозяйственную деятельность. Ранее здесь были проложены выложенные бетонными плитами мелиоративные каналы, которые очень хорошо сохранились, но уже давно не используются. Сейчас основная часть долины занята посевами кормовых культур, остальные площади приспособлены под покосы. На полях убирают камни, площади распахиваются, и в результате таких сельскохозяйственных работ многие известные ранее археологические памятники просто исчезают. Если на плане-схеме, составленной в 1954 г. А. А. Гавриловой, в Катандинской долине обозначено более 60 разнообразных курганов и каменных выкладок, то в настоящее время вы не увидите и трети из них. Курган, исследованный нами, на плане А. А. Гавриловой отмечен как потревоженный.

Курган, который мы раскопали в 2020 г., был сильно задернован, и камни только угадывались. В центре не было провала, который мог бы свидетельствовать об ограблении. Зачистка каменного сооружения выявила мощную конструкцию – кольцо шириной около 2,5—3,5 м, сложенное из валунов и русловой гальки. И это кольцо было не плоским, а в виде насыпи, плавно повышающейся к центру. Можно представить себе, как происходило возведение этого сооружения: сначала была вырыта могила, над которой после захоронения сначала возвели насыпь из вынутого грунта и земли (диаметром около 11 м), а затем на ней по периметру выложили кольцо из гладких камней. Уже при зачистке восточной части каменного кольца между камнями были обнаружены фрагменты керамики афанасьевской культуры, а в западной части – кости животных.

За это время было открыто и исследовано много памятников, большинство из которых сосредоточено на территории Горного Алтая и Минусинской котловины (бассейн р. Енисей). Погребения афанасьевцев также встречаются в Западной Туве и Северо-Западной Монголии, а отдельные памятники и находки были обнаружены в китайском Синьцзяне, Восточном Казахстане и Восточном Узбекистане. Последние данные радиоуглеродного анализа, на основе которого афанасьевские памятники Горного Алтая датируются 3,1–2,9 тыс. лет до н. э., а минусинские – 3–2,5 тыс. лет до н. э., свидетельствуют, что афанасьевцы появились на Алтае раньше, чем в Минусинской котловине (Поляков, 2020)

Могильную яму маркировал ход очень старой норы сурка, которая была устроена прямо в могиле. Археологи знают, что сурки, суслики и другие норные животные нередко нарушают и тревожат древние погребения, принося вреда не меньше, чем двуногие грабители: звери растаскивают по норам мелкие предметы и разрушают целостность скелетов. Для таких животных курганы представляют очень удобное местообитание, поскольку перекопанный грунт в могилах всегда мягче. В нашем случае зверь прошелся по черепу погребенного, снес лицевую часть, которую перетащил в область таза, и сдвинул фаланги пальцев ног; медная серьга – колечко в полтора оборота – была обнаружена за пределами каменной кладки.

Погребенный лежал на спине, головой на запад, завалившись на правый бок, с согнутыми в коленях ногами. По мнению М. П. Грязнова, такое по

Category: Pусский язык

Новости

Key words: