Новости

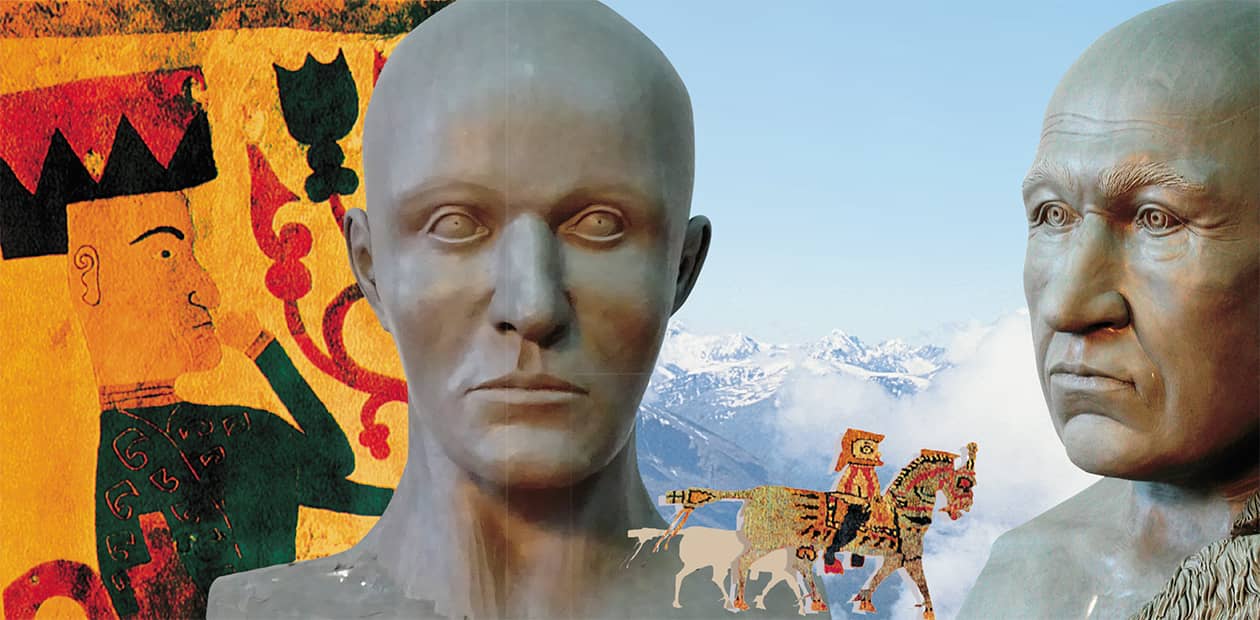

Пазырыкцы: культура в лицах

Пазырыкская культура изучается уже более 150 лет. Все это время основными объектами исследования являлись предметы материальной культуры и искусства – все, что было найдено археологами в погребальных памятниках: сами наземные сооружения и могильные срубы, колоды и погребальные ложа, конская упряжь, оружие, керамика, украшения, одежда и многое другое. В этих исследованиях достигнуты большие успехи, но надо признать, что ничего кардинально нового здесь пока не предвидится. Настоящие открытия в этой области связаны с развитием методов физической антропологии и палеогенетики: мы никогда не поймем, что такое пазырыкская культура, если не узнаем, кто были те люди, которые ее создали

Есть археологические культуры, которые открывают нам немного больше, чем другие, и пазырыкская культура относится именно к таким феноменам. Это связано с тем, что она представлена главным образом вещами, сделанными из органических материалов. Сохранилось то, что не должно было сохраниться, что должно было оставаться тайной за семью печатями. Все эти мелочи жизни, о которых мы не должны были знать: залатанные и заштопанные одежды; протертые подошвы; сшитые из лоскутков и обрезков кожи и меха шубы; вырезанные из кедра звери и птицы; затейливые войлочные аппликации; плетенные из шерстяных ниток косы; деревянная посуда, много раз чиненная; остатки краски и семян…

Неудивительно, что пазырыкская культура необычайно притягательна как для ученых, так и для людей, далеких от археологии. Предметы из «замерзших» могил Горного Алтая порой затмевают и золото скифов, и сарматские сокровища. Они хрупкие, недолговечные, их мало. Проще говоря, они уникальны. Непрофессионал не сможет даже извлечь их из погребения, не говоря уже о том, что предметы из «замерзших» могил нуждаются в немедленной консервации специалистами.

Грифон – украшение конской упряжи. Курган 1 могильника Ак-Алаха-1

Сезонный (весна-осень) характер захоронений пазырыкцев, установленный по ряду надежных свидетельств (содержимому желудков похороненных с людьми лошадей, определению вмерзших в лед внутри погребальных камер растений и т. д.), имеет аналоги в традиционной культуре алтайцев. Так, у них существовала практика временных захоронений, связанная с той же, что и у пазырыкцев, причиной – невозможностью зимних похорон в соответствии с принятым обрядом в условиях Горного Алтая. Они оставляли тело в расщелине скалы или гроте, каменистых россыпях или курганах, завалив камнями, либо подвешивали его на дерево, предварительно завернув в войлок или шкуру животного, как правило, быка. В подходящий сезон тело забирали и устраивали настоящие похороны (Ямаева, 2002). У пазырыкцев для настоящих похорон были приготовлены мумифицированные тела. Где они хранились – не установленоПредметы, которые относятся к этой культуре, не найдешь случайно, их не откопает черный археолог, их не выставят на аукцион. Их уже почти невозможно найти: уж очень сильно и непоправимо меняется климат и нарушается тот баланс, который удерживал в замерзшем состоянии лишь некоторые из пазырыкских могил…

Кроме того, пазырыкская культура – единственная древняя культура на территории России, в погребениях которой сохранились мумифицированные тела шести человек, мужчин и женщин.* И это не естественные мумии, которых так много в песках пустыни Такла-Макан в Китае; не случайно «замерзшие» тела Эци, обнаруженного в Альпах, или девочки инков в Андах; не тела погибших в соляных шахтах Ирана или брошенных в торфяные болота Северной Европы, которые благодаря этому и сохранились.

Пазырыкские мумии были созданы людьми в результате определенных манипуляций с телами умерших. И этот факт заставляет взглянуть на пазырыкскую культуру как на сложный культурно-исторический феномен, который нам еще предстоит узнать.

Процесс оттаивания колоды, в которой лежала мумия женщины. Курган 1, могильник Ак-Алаха-3

Удивительно, но, еще почти ничего не зная об этой культуре, археологи по одному внешнему виду мумий сразу поняли, что среди представителей знати, похороненных в Пазырыкских курганах в урочище Пазырык в восточном Алтае, были люди разного антропологического типа. Уже С. И. Руденко, один из первых исследователей пазырыкских погребальных комплексов, который был не только археологом, но и антропологом, обратил внимание на то, что сохранившиеся мумифицированные головы мужчин и женщин из Второго и Пятого Пазырыкских курганов различаются между собой по расовым признакам: он увидел среди них и монголоидов, и европеоидов.

Поначалу казалось, что расовое различие характерно только для пазырыкской знати, представители которой, как предполагалось, брали жен и наложниц из отдаленных мест. Появилась даже гипотеза, что жена вождя, похороненная вместе с ним в Пятом Пазырыкском кургане, была родом из Мидии. В основе этой гипотезы лежит не только физический облик женщины, но и археологические находки (переднеазиатские): ткань чепрака и древнейший в мире ворсовый ковер (Гаврилова, 1996). По мнению А. А. Гавриловой, похоронили эту женщину как колдунью, принесшую беды, даже число этих несчастий определили по количеству бревен (семь), которыми придавили часть погребальной колоды, чтобы закрыть ей «выход».

Реконструкция костюма и снаряжения мужчины из кургана 3 могильника Верх-Кальджин-2. На всаднике – головной убор из войлока, украшения – из дерева, покрытого золотой фольгой, войлочные сапоги-чулки, пояс. Сбруя лошади восстановлена по реальным находкам. Рис. Д. Позднякова

И это лишь один из примеров среди многих других. За прошедшие годы и пазырыкская культура, и ее создатели обросли домыслами и легендами. Каждое новое знание, полученное в ходе научных исследований, разрушает старые гипотезы, но от этого культура не становится менее загадочной. Действительность оказывается интереснее и неожиданнее, чем придуманное. Можно было бы выпустить даже небольшой сборник – «Легенды и предания о пазырыкской культуре Горного Алтая», содержащий гипотезы ученых и народный эпос, существующие параллельно.

Пазырыкцы стали пазырыкцами – новой популяцией, объединенной территорией проживания, образом жизни, материальной и духовной культурой, потому что состояли из различных этнических и культурных групп. Сегодня об этих группах можно говорить с большей определенностью, чем еще 20 лет назад. В результате многолетних исследований мы знаем, представители каких рас входили в общество пазырыкцев Горного Алтая, каким было состояние их здоровья. Но и то, что мы знаем сегодня, – это далеко не окончательный вердикт.

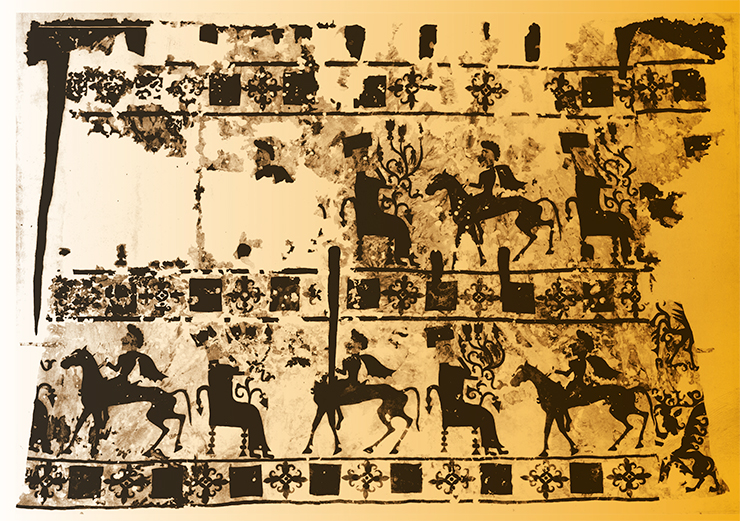

Большой войлочный ковер (ГЭ № 1687-95). Пятый Пазырыкский курган. Фото 1950 г. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Размер ковра – 4,5 х 6,5 м, вес 20 кг. Ковер находился в так называемом конском отсеке погребальной камеры

Знания о людях нужно связать со всем, что нам известно о созданной ими культуре. Рассматривать одно в отрыве от другого – это все равно что писать искусствоведческий труд о работах известного художника или скульптора, не упомянув о самом создателе ни слова… Пока мы больше знаем об образах искусства этой культуры, чем об их создателях. Они анонимны и такими останутся, но благодаря объективному исследованию многие из них уже не будут безликими…

Лики из прошлого

Далеко не каждое древнее общество оставило портреты своих современников. Как выглядели скифы, мы знаем по их изображениям, созданным греками. А пазырыкцы создавали свои портреты сами, как привыкли: вырезая из дерева и войлока.

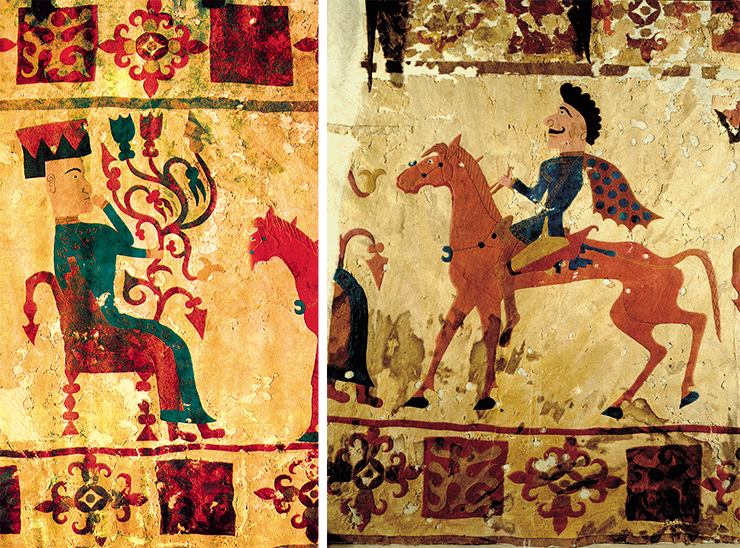

Первый антропологический анализ всех немногочисленных изображений человека на памятниках пазырыкской культуры сделали Л. Л. Баркова и И. И. Гохман (1994). Наиболее впечатляющие образы изображены на огромном войлочном ковре из Пятого Пазырыкского кургана (конец V в. до н. э.). «Все они: сидящая в кресле богиня, всадник на коне, человекозверь, борющийся с птицей, имеют ярко выраженные южно-европеоидные черты лица <…> На ковре скорее всего изображены жители Передней или Средней Азии, а, может быть, потомки тех, кто переселился на Алтай, в Минусинскую котловину, Туву и Западную Монголию еще в эпоху бронзы» (Там же, с. 28). Руденко (1953) назвал лицо всадника «арменоидно-ассироидным».

Большой войлочный ковер (ГЭ № 1687-95). Пятый Пазырыкский курган. Слева – фрагмент с богиней. Справа – фрагмент со всадником. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

На войлочном ковре, обнаруженном экспедицией С. И. Руденко в так называемом конском отсеке Пятого Пазырыкского кургана, многократно повторен популярный в скифском мире сюжет: на белом фоне основы нашиты цветные аппликации в виде богини с цветущей ветвью в руке, сидящей в кресле, и предстоящим перед ней вооруженным всадником. По мнению Руденко, сначала ковер был настенным в жилище, а позже использовался в погребальной церемонии, для чего к нему пришили полосу от другого ковра, предположительно, также настенного. В могиле ковер покрывал колесницу и четвертку лошадей. Орнамент пришитого фрагмента ковра удалось восстановить: вверху находилось многокрас Category: Pусский язык

Новости

Key words: