专家观点

林立:古代高昌佛塔及佛寺中心塔柱研究

来源:《西域研究》2020年第3期

古代高昌佛塔及佛寺中心塔柱研究[1]

内容提要

通过对古代高昌地区的佛塔和中心塔柱的类型学分析,可以发现高昌最早的佛塔产生于4~5世纪的十六国时期,是受楼兰和龟兹两个地区的佛塔和中心塔柱影响而产生的新样式;高昌地区的佛塔和塔柱有着自身的发展演变轨迹,总的变化规律是不断增加塔基的层数和每层开龛的数目,这种样式是龟兹中心塔柱发展成云冈模式中心塔柱的过渡形式。

一 研究概述

古代高昌,即今之吐鲁番地区,为古代丝绸之路重镇。因吐鲁番盆地气候干燥少雨,许多古代遗迹和遗物得以保存至今,其中最为丰富的是佛教遗迹。自1898年俄国人克莱门兹( Demetrius Klementz)首次专门考察吐鲁番盆地的古代遗址开始,古代高昌佛教遗迹的考古发掘一直持续进行着。其中以1902~1907年德国人格伦威德尔(Albert Grünwedel)[2]和勒柯克(A.von.le Coq)[3]率领的探险队成果最为显著。近年来主要的考古工作则集中在交河故城的寺院遗址和吐峪沟寺院遗址发掘。[4]

在古代高昌的遗址中,以众多的佛塔和塔柱最引人注目。塔,梵文为Stupa,音译为“窣堵坡”。佛涅槃后焚棺所得的舍利藏于塔中,因此塔也成为佛的象征,是信众的主要礼拜对象。印度石窟中的覆钵塔在龟兹石窟演变为中心塔柱形式,主要是保留佛塔的塔基部分。高昌地区佛寺中的塔柱更具早期佛塔特色,从19世纪末和20世纪初俄、德等国探险家所拍摄的照片看(如图1吐峪沟第36窟和高昌故城γ佛寺),相当部分塔柱把塔基延伸至佛寺建筑顶部外端上方,这一部分仍残留圆柱形塔身及覆钵,也就是说这些塔柱实际上仍是保留窣堵坡佛塔形制。露天佛塔和寺院中心塔柱虽然在功能和性质上有所差别,但就塔基塔身形制而言,在古代高昌地区这二者的形制基本相同,故本文把佛塔和塔柱并在一起研究。部分高台塔状佛堂,如交河故城E-28佛堂,过去许多著作称之为“中央大塔”,实则为高台佛殿建筑,本文暂不以论述。

许多学者对古代高昌的佛塔和中心塔柱都有论述,但因无具体文献记载,作为首要的年代问题并未得到完全解决。早期的学者,如勒柯克、黄文弼,将年代定得较宽泛,一般定为北朝至唐代(5~8世纪)。较晚的研究以奥地利学者弗兰兹博士(H.G.Franz)的一系列论著为代表。[6]弗兰兹博士先归纳一些佛塔类型,然后推测其类型的演变,和高昌佛塔比较的重点是犍陀罗地区和云冈石窟。因缺乏考虑龟兹、楼兰、米兰、尼雅等地的佛塔类型和河西走廊地区塔柱类型的演变,弗兰兹的一些年代推定也有失偏颇。

除年代问题外,古代高昌的佛塔和塔柱在早期佛教石窟艺术传播中的重要作用也没得到应有的重视。以往学者们论述早期石窟“凉州模式”和“云冈模式”时,对这两个地区佛塔和石窟的中心塔柱的形制渊源一般是追溯至龟兹的中心柱窟,而对高昌的佛塔和佛寺中心塔柱的影响论述极少。[7]而实际上,高昌作为龟兹和凉州之间佛教文化传播的重要一环,其地位是不能忽略的。从大的地理范围看,古代高昌是印度、中国、伊朗三大文明中心的连接点,它犹如一块海绵,吸收了汉文化、印度文化、伊朗文化等文化因素而加以混合。从具体的地理位置看,高昌所在的吐鲁番盆地位于河西走廊和塔里木盆地连接之处,是中原文化和西域文化的汇集之点。高昌西边的焉耆和龟兹,东边的敦煌和凉州,都和它有密切的往来。所以,我们在分析各种类型的佛塔和塔柱时,必须考虑高昌地区作为一个东西文化的融合地和桥梁,一方面是受到来自中亚和塔里木盆地的影响,而另一方面它自身的文化特色也会被中原地区早期佛教文化吸收。

笔者曾多次到吐鲁番盆地调查高昌故城、交河故城、吐峪沟等地佛塔和塔柱,同时参照德国、俄国和英国等探险队的早期资料,把这些佛塔和中心塔柱做类型学分析,并通过和犍陀罗、龟兹、楼兰、米兰、河西走廊等地的佛塔、塔柱比较,总结出古代高昌的佛塔和塔柱自身发展演变的轨迹和年代,而这些发展演变对河西走廊和中原地区的中心柱窟具有深远的影响。

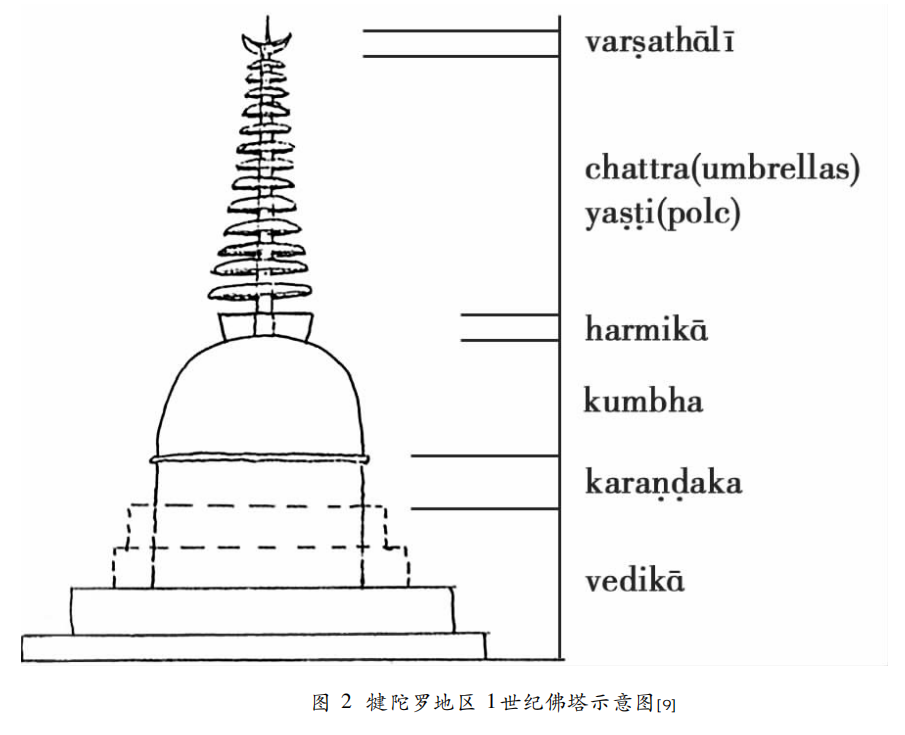

二 高昌佛塔和中心塔柱的类型

西域地区佛教文化和佛教艺术的主要渊源是贵霜王朝时期的犍陀罗地区,佛塔形制的渊源也是一样。贵霜时期犍陀罗地区的佛塔大致出现于公元前后,和印度早期的佛塔形制已有区别,最主要变化是把塔基和塔身增高,在塔基和圆柱形塔身上浮雕佛传、本生故事和小坐佛。[8]早期佛塔的形制在小乘佛教的律典《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷十八有记载:“应可用砖两重作基,次安塔身,上安覆钵,随意高下。上置平头,……中竖轮竿,次著相轮……”说一切有部流行于西北印度和中亚地区,是部派佛教时期的重要流派,这个记载是对当时窣堵坡塔的真实描述。以犍陀罗地区1世纪佛塔为例(图2),我们知道佛塔的组成从下往上依次为方形塔基(vedika),圆柱形塔身(Karandaka,外文著作或称为鼓身the cylinder drum),半球形覆钵(Kumbha),方龛形平头(Harmika),相轮伞盖(Chattra),部分佛塔在塔基下面还建低矮的台座。塔身一般是圆鼓形或圆柱形,和半球形覆钵连在一起,有时为区分这两部分,会在连接处装饰一圈凸起的饰带以示区分。国内的一些论述中,因有些佛塔的塔基很高且有多层,误把塔基称为塔身,而把最下方低矮的台座认为是塔基。从印度至中亚的窣堵坡发展演变看,这是错误的认识。本文中的塔身仅指佛塔覆钵之下圆柱形这一部分,其下面方形的基座称为塔基,塔基下方为台座。

犍陀罗地区佛塔早期的塔基和印度佛塔一样是圆形的,2世纪以后开始流行方形塔基,这是贵霜时期犍陀罗佛塔形制的一大变化。圆形塔基的佛塔曾流行于塔里木盆地的绿洲地区,我们在米兰的佛寺中尚可见到这种类型的佛塔,年代大概是2世纪。[10]高昌地区的佛塔和塔柱的塔基基本都是方形,可以推断其年代应该都不早于3世纪。现存的佛塔和中心塔柱的塔基以上部分大多残毁,我们可依据塔基的层数和开龛的多寡把佛塔和塔柱划分为以下十个类型。[11]

1. A-I型:塔基平面方形,共有两层,仅在上面一层四面开龛。如高昌故城的P塔林的小佛塔(图3)。现该建筑仅剩一残高约3米的塔状建筑。据格伦威德尔的记载,P建于一高台上,中间为一组五塔建筑,四边角各有二十座小佛塔,各自呈4×5的矩阵分布。这些小佛塔台座高1米,其上为塔基。塔基有两层,第一层高约3米,第二层四面开龛,龛为圆拱马蹄形,尖顶火焰状龛楣。塔基上残存部分圆柱形塔身,顶部已残。五塔建筑中位于中间的塔最高(残高5.50米),台座方形,边长3.70米,塔基四面开龛,内为立佛像,尚残存泥塑背光痕迹。

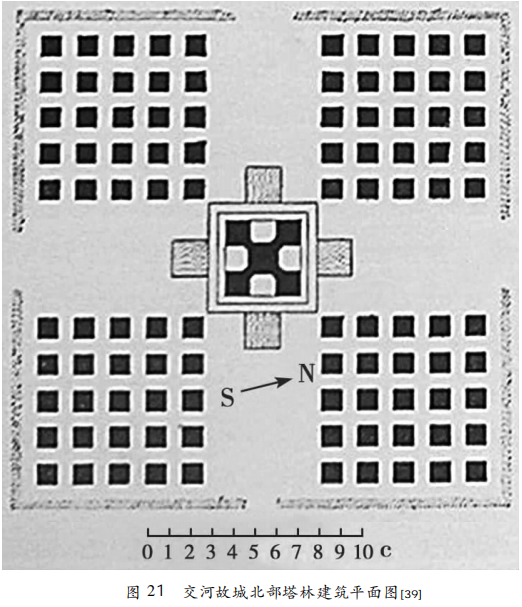

2. A-II型:和A-I型类似,塔基两层,每层四面各开一龛。如交河故城北部塔林的小佛塔。该塔林四周有围墙痕迹,中间是一组五塔建筑,四边角各有25座小佛塔,呈5×5矩阵分布。每座小佛塔塔基为方形,边长近4米。从20世纪初俄国人奥登堡所拍摄的照片(图4)观察,这些佛塔塔基两层,每层塔基四面皆开龛,为圆拱马蹄形,塔基上面是圆柱形塔身残余,中间饰一圈凸棱。现这些佛塔仅有4座尚残存一层塔基,其余佛塔皆仅残留台座部分。中央五塔建筑建于边长9.70米的台座上,中间的主塔残高6.90米,塔基方形,从塔基的木桩孔洞可推测原先塔基也是两层,塔基上面为圆柱形塔身残存部分,用土坯砖垒砌,中间装饰一圈凸棱。主塔四边角各有一方形塔,残高3米。

3. B-I型:塔基方形,多层,底层较高,四面各开一大龛,上面各层四面开多个小龛。高昌故城的π、τ、е、ρ四座佛寺塔柱属于此种样式。这些建筑现已荡然无存。我们只能从格伦威德尔所拍的照片观察到其样式(图5)。

图5 高昌故城ρ佛寺塔柱(B-I型)[14]

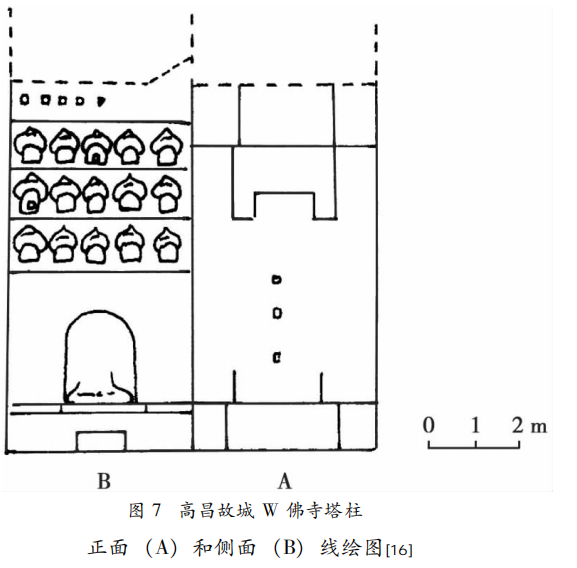

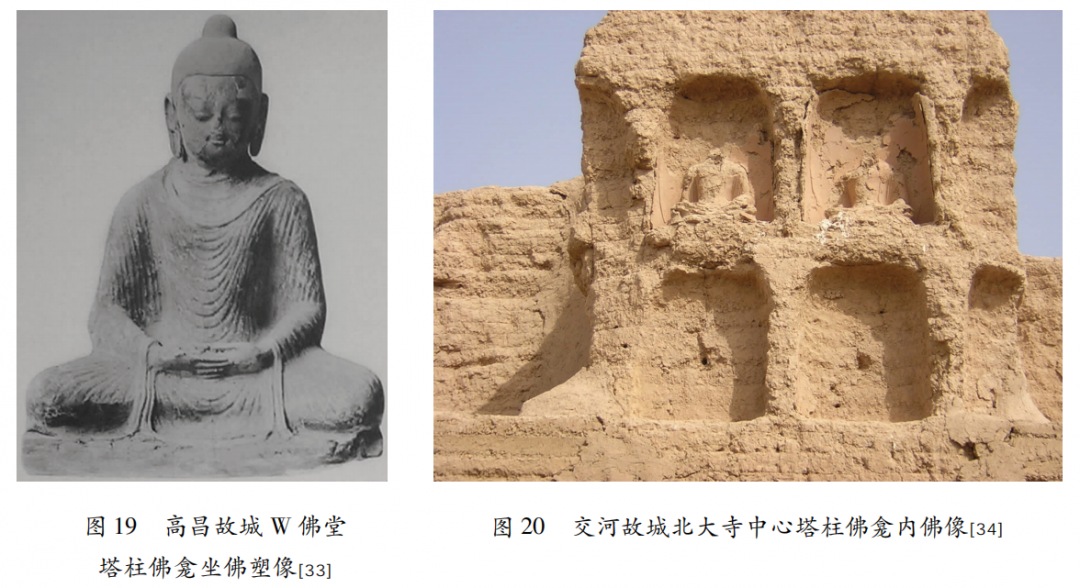

4. B-I型:方形塔柱正面塑一高大佛像,其余三面和B-I型一样,也是底层一高大佛龛,上面各层开多个小龛。如高昌故城W佛寺的塔柱(图6、图7)。该佛堂现已不存在,据格伦威德尔的报告,佛堂建于一处高1米的高台上,中心塔柱残高5米,基座边长3.5米。塔柱正面有三个桩槽,显示以前为一立佛塑像,塔基下尚存立佛基座台子。塔基其余三面开多层佛龛,每面四层,最底下一层为一大佛龛,高1.40米,宽1.80米,其上有三层小龛,每层五个龛,龛高约55厘米。龛为圆拱马蹄形,尖顶火焰状龛楣,内有坐佛像。

5. C-I型:塔基方形,多层,底层较高,和B-I型的区别在于底层四面各开多个大龛,上面各层四面开多个小龛。C-I型以交河故城北大寺佛堂的中心塔柱(图8)为代表。该塔柱的塔基边长约12米,四面开龛,每面各有三层龛,最下面一层有三个大龛,上面两层各有七个小龛。龛为圆拱马蹄形,最上层小龛内尚存禅定坐佛像若干,头部已残。属于此种类型的还有高昌故城Y塔状佛堂、施力克普村(Syrkip)塔状佛堂和阿斯塔那“太仓”塔状佛堂的中心塔柱。

图8 交河故城北大寺佛堂的中心塔柱[17](C-I型)

6. C-II型:方形塔柱正面塑一高大佛像,其余三面和C-I型一致,底层较高,各开多个大龛,上面各层开多个小龛。如高昌故城β-A佛堂的中心塔柱(图9,塔柱正面已残毁,现为近年修补)。该塔柱残高约14米,塔基边长10.60米。格伦威德尔报告中记载塔柱正面(东壁)残存佛像脚部,现已不存在。塔柱南壁有四层佛龛,最底下一层有三个大佛龛,高1.50米,宽1.38米;上面三层为小佛龛,每层有5个佛龛,每个佛龛高80厘米,宽55厘米。佛龛为圆拱马蹄形,内为坐佛像,彩绘圆形头光和身光尚存(图10)。塔柱西壁尚存部分佛龛,北壁已残。

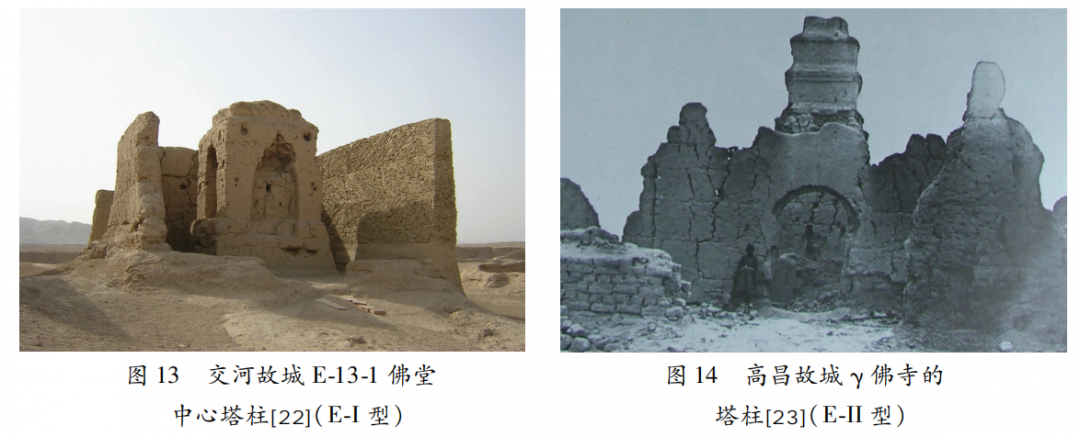

7. D-I型:塔基方形,只有一层,正面开一龛,内置佛像。如吐峪沟第36窟和第38窟的中心塔柱,该塔柱形制现仍保存完好。(图11)

8. D-II型:塔基方形,只有一层,正面塑一佛像。如高昌故城I′、T和I佛寺的塔柱。I′佛堂现仅能见到地面一低矮的长方形平台。根据格伦威德尔的记载,I′佛堂的中心柱(图12)正面有立佛像,背面有横长方形台座,上面可能有涅槃卧像。主室西壁尚存两幅龟兹风格的壁画。

图11(左)吐峪沟第38窟的中心塔柱[20]

图12(右) 高昌故城I′佛寺塔柱平面图[21]

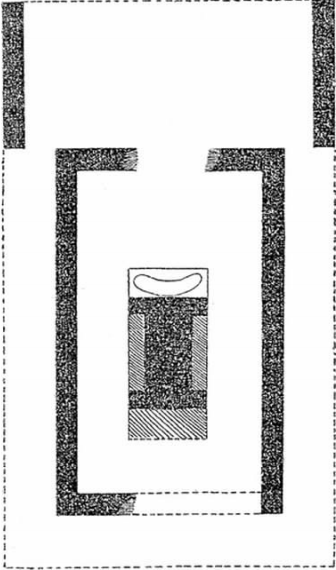

9. E-I型:塔基方形,一层,四面各开一龛,内有坐佛。交河故城有E-25(西北小寺)佛堂、E-16-1佛堂(东北寺院)、E-13-1佛堂(图13)、E-11-16佛堂、E-11-61佛堂等多例。吐峪沟第12窟的中心塔柱也属于此种样式,其中心塔柱正面已塌毁,但其余三面各开一龛,绘有佛像的火焰背光,背光内还绘小坐佛。

10.E-II型:塔基方形,一层,四面不开龛,只在四壁各塑一佛像。如高昌故城T'东侧佛堂和γ佛寺的塔柱。这些佛寺现已毁灭不存,仅可从格伦威德尔和勒柯克的报告中知其状况。其中γ佛堂(图14)的中心塔柱边长4.56米,台座每边皆有60厘米长的台子,结合塔基处尚可见到的方形槽洞痕迹,可判断塔基四面原先皆有立像。中心塔柱塔基向上延伸至屋顶外,其上尚有圆柱形塔身残余。

三 高昌佛塔和中心塔柱的年代与文化渊源

佛教与佛教艺术自印度经中亚向中国内地传播过程中,塔里木盆地的西域诸国是其中重要的桥梁。据《高僧传》等文献记载,3~4世纪时至中土布道译经的高僧中有很大一部分来自龟兹、于阗等地,而自19世纪末以来的考古发现,也证实了3~4世纪时塔里木盆地这些绿洲区域已成为丝绸之路上的佛教中心。一方面,高昌地处吐鲁番盆地,位置稍靠东边,其往西可至焉耆、龟兹,往南可达楼兰(后为鄯善)和于阗。在对高昌地区佛塔和中心塔柱的渊源分析上,来自丝路南北两道的影响是我们必须考虑的因素。另一方面,高昌是丝绸之路西出阳关、玉门关的必经之路。高昌郡时期至高昌国时期,特别是十六国时期,由于战乱,大批河西走廊和中原地区的移民进入高昌地区,这里也是西域和中原关系最为密切的地区。因此,高昌地区对河西走廊和中原地区的影响也应在我们的考虑之中。

虽然我们知道高昌的中心柱石窟的开凿是借鉴龟兹石窟的形式,但在佛塔的具体形制上已有所不同。龟兹中心柱窟的塔柱一般没有台座,只保留窣堵坡的塔基部分,并且只有一层,只在正面开一龛,内置佛像,这种样式是龟兹盛行小乘佛教“唯礼释迦”的体现。龟兹石窟壁画中也绘有佛塔,如克孜尔石窟第38窟的甬道侧壁绘有几幅佛塔,其塔基样式和龟兹中心柱窟一样,只有一层,正面开龛,内置佛像或舍利盒,但塔基下方绘有台座。龟兹地区的佛塔在现苏巴什遗址尚可见到,如东区的SBE4-1佛塔(图15),其台座为低矮的覆斗形平台,上方为高大方形塔基,也只有一层;塔基上方为圆柱形塔身和覆钵。高昌A-I型和A-II型佛塔则都是两层塔基,这和龟兹地区明显不同,这种样式更多的是受丝路南道的楼兰影响。

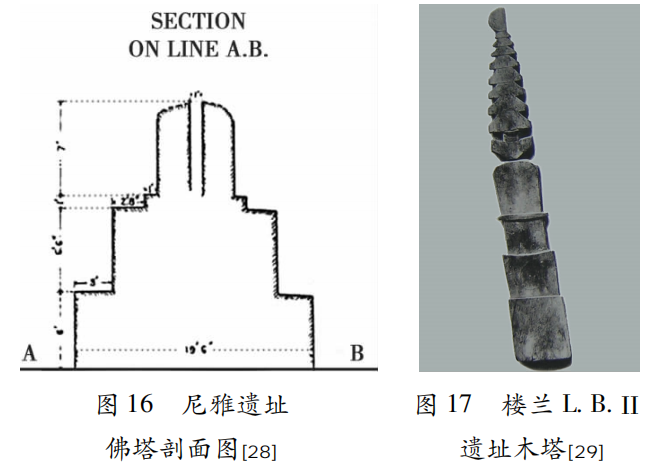

斯坦因1901年在古代楼兰地区(公元前77年楼兰改国名为鄯善)发现的古代精绝尼雅遗址,遗址中的佛塔塔基为方形,两层,塔基上方残存圆柱形塔身(图16)。这座佛塔的年代一般认为是3世纪,现仍矗立于尼雅遗址。[24]在安迪尔河下游的安迪尔遗址中,斯坦因也发现了一座佛塔,形制和尼雅佛塔相似,最下方有台座,其上是两层方形塔基,塔身圆柱形。斯文·赫定在楼兰L.B.II遗址发现一小木塔(图17)。[25]该塔的塔基较高,共两层;塔身圆柱形,上为底部内缩的半球形覆钵,覆钵上方有平头和伞盖。类似的木制佛塔斯坦因也有发现。[26]

图15 苏巴什遗址东区的SBE4-1佛塔[27]

楼兰和尼雅佛塔的年代大致为3~4世纪,其形制也是渊源于贵霜时期犍陀罗地区的佛塔,但已出现了变化,主要表现在两个地方:一个是塔基的增高,另一个是塔基层数的增加。犍陀罗佛塔的塔基并不高,相对而言,其圆柱形塔身比较高。楼兰地区佛塔明显增加塔基高度,有的塔基呈正方体或竖长方体状,其纵向高度甚至超过底径。楼兰的佛塔还把塔基层数增加到两层,这样使塔基成为佛塔重要部分,在整体比例上,塔基所占比重超过圆柱形塔身和覆钵。另外,相对塔基增高圆柱形塔身和覆钵缩小,为区分塔身和覆钵,一般在这二者之间装饰凸出的棱线。很明显,这些特征和高昌A型佛塔是一样的。同时,我们注意到,龟兹中心塔柱塔基只有一层,而且只是正面开一龛;楼兰的佛塔则没发现在塔基上开龛。因此,从地理交通和文化交流的角度看,可以认为方形塔基两层,四面开龛是高昌地区A型佛塔混合这两个地区样式后的首创。吐峪沟第44窟主室四隅绘有此类型的佛塔(图18),其最底层的台座似是有登临的阶梯,塔基两层,其上为圆柱形塔身、覆钵、平头、伞盖,底层塔基转角突棱处绘一坐佛,用于表现塔基的开龛造像。吐峪沟第44窟的年代一般认为是北凉时期或更早,大致可确定在4~5世纪,这可作为A型佛塔年代的参考。[30]

从类型学角度看,A-II型样式的佛塔在类型学上可看做A-I型佛塔的发展。A-II型佛塔和A-I型佛塔一样也是两层方形塔基,上为圆柱形塔身,A-II型塔基两层皆四面开龛应该是在A-I型塔基仅有一层四面开龛的基础上发展起来的。B-I型和C-I型也可看做是A型的进一步演变,即进一步增加龛像;B-II型和C-II型塔柱则是B-I型、C-I型和龟兹像柱样式(即本文中的D-II型塔柱)的结合,即塔柱正面和D-I型一样,塑一高大佛像,而其余三面与B-I型、C-I型一样,多层塔基,底层各开一大龛或多个佛龛,上面各层开多个佛龛。

属于B型的高昌故城W佛堂的塔柱佛龛内尚存一完整坐佛塑像(图19),高约50厘米,结跏趺坐于一低矮台座上,双手结禅定印,身体较为清瘦,肉髻光滑(有蓝色彩绘痕迹),杏眼微闭,通肩袈裟轻薄贴体,下摆覆盖双足,衣纹线呈U字波浪状。这尊坐佛的形象属于印度笈多风格,和北凉石塔中坐佛的形象很接近,在图木舒克的托古孜沙莱寺院中也发现有形象类似的木雕坐佛,年代大致属于5世纪。属于C型的高昌故城β-A佛堂的主室末礼拜道外侧壁距地面1米高处残留有壁画痕迹,纹样为联珠纹。[32]联珠纹壁画在吐鲁番流行的时间是5、6世纪。同属C型的交河故城北大寺中心塔柱佛龛内尚余存部分佛像(图20),虽然头部已残,但衣纹也是轻薄贴体的笈多风格,年代也大致是5~6世纪。据此,我们可把B型和C型塔柱在高昌地区的流行年代定在5~6世纪。

D-I型塔柱和龟兹石窟正面开龛的中心柱相同,应是受龟兹石窟的影响。龟兹这种龛柱式石窟流行时间很长,大致的时间段为4~7世纪。D-II型塔柱和龟兹石窟中的像柱式石窟中心柱类似,都是于塔柱正面塑一高大佛像,后甬道还安置有涅槃像。像柱式石窟在4世纪时已流行于龟兹,所以高昌D-II型塔柱应是渊源于龟兹的像柱式石窟。属于此类型的高昌故城I′佛堂残存的壁画基本使用龟兹壁画技法,即人物轮廓先用线勾勒,然后使用具有明暗对比的晕染法来表现人物形体的立体感,用色偏重于使用蓝、绿等冷色调,其题材内容为佛说法和佛传因缘故事。这些方面表明D-II型塔柱佛堂对龟兹像柱式石窟的模仿。E-I型和E-II型塔柱则是在D-I型与D-II型塔柱基础上进一步演变。在缺乏确凿的年代证据情况下,我们只能依据龟兹中心柱石窟流行时间,把D型和E型塔柱的年代定在4~8世纪。

在高昌这些佛塔和塔柱中,年代最早的A型佛塔最引人注目。这个类型的佛塔属于十六国时期,是高昌地区受楼兰地区佛塔影响后出现的一种新样式。与A型塔共存的位于中央的五塔,即是所谓的金刚宝座塔。根据A-I型和A-II型佛塔的年代,我们可以推断金刚宝座塔在高昌也是出现于十六国时期。现存北魏天安元年(466)纪年石塔的台座四隅各有一塔柱,也可视为金刚宝座塔的一种形式。[35]此外,敦煌莫高窟北周第428窟的壁画中保存有一幅金刚宝座塔。这些金刚宝座塔年代都比高昌故城的金刚宝座塔晚,可能是受高昌地区的影响而出现。金刚宝座塔应来源于印度,玄奘在《大唐西域记》中曾记载摩揭陀国菩提树垣内佛证道的金刚宝座处建有大塔,四隅各建一小塔。[36]但印度现存的金刚宝座塔年代都偏晚,如那烂陀寺院(Nalanda)和佛陀伽耶的金刚宝座塔,都是建于波罗王朝时期(8~12世纪),比高昌故城更早的金刚宝座塔尚待将来的考古发现。

高昌故城P塔林建筑和交河故城北部塔林建筑都是由中央金刚宝座塔和四隅的众多小塔构成(图21),这种建筑方式不见于印度、中亚和中原内地,应是高昌独创。弗兰兹博士认为这种五塔式建筑是密教曼荼罗的象征。[37]但如果我们注意到龟兹石窟中有相当多的五佛堂佛寺,即五座中心柱石窟共同构成一座寺院,而以位于中间的中心柱窟规模最大,晁华山教授认为这是代表佛的“五分法身”。[38]高昌十六国时期的金刚宝座塔,其年代早于密教在中国的传播时间(7、8世纪),所以应该也是象征佛的“五分法身”,而和晚期密教以五塔象征五方佛的涵义有所不同。

据《汉书》记载,在公元前2世纪时,车师人已于吐鲁番绿洲建立车师前部政权,这一政权中心位于交河故城。公元前48年,西汉于车师国境内设立戊己校尉,幕府位于“高昌壁”。五胡乱华之时,大量中原汉人拥至此地避难,前凉张骏改戊己校尉治地为高昌郡。十六国时期,此郡先后隶属前凉、前秦、后凉、西凉、北凉。据《出三藏记集》和《晋书》所载,公元382年时,车师前部的佛学大师鸠摩罗跋提随车师王弥第入朝前秦苻坚,献胡本《大品经》。这说明至少在4世纪时,车师以佛教为国教。450年车师前部为沮渠北凉所灭,一部分车师人远走焉耆,一部分车师人则仍留居高昌地区。到高昌国后期,车师人后裔仍活动于吐鲁番盆地,并且还继续兴建佛寺。吐鲁番出土文书中即有“车寺”的记载,这是车师望族所兴建的寺院之一。[40]有关车师的佛教文化我们现在了解并不多。从一些记载看,车师人和龟兹人一样,都是讲吐火罗语,其佛教可能和龟兹一样,属于小乘佛教系统。A型佛塔和这种类型的佛塔构成的金刚宝座塔的年代为4~5世纪,从这个时间和空间范围看,高昌地区这种新样式的出现以及金刚宝座塔样式的塔林建筑是否和车师的佛教有关系?在未有进一步考古及文献的资料证据可证明的情况下,这只能是一种猜测,但可为我们研究车师佛教提供一个思路。

四 高昌佛塔和中心塔柱与云冈石窟、河西地区中心柱窟的比较

中心柱石窟是河西地区和中原内地早期石窟的主要形制,但其出现的时间和形制渊源并未完全解决。早期的研究者认为河西地区早期的几座塔庙窟,包括武威天梯山1、4窟、酒泉文殊山千佛洞和万佛洞石窟、张掖马蹄寺与金塔寺石窟等都是北凉时期的石窟,其渊源是龟兹的中心柱窟;而云冈中心柱窟的出现则是受到凉州的影响,而后云冈这种窟型又影响到敦煌的北魏石窟。[41]这个流行观点后来被一些学者部分修正,如暨远志提出金塔寺、马蹄寺、文殊山等处的中心柱窟年代是北魏到北周,而且上限不超过北魏太和年间,但天梯山的1、4、18窟暨远志仍认为属于北凉都姑臧时期(公元412~439年)。[42]有关河西地区中心柱窟的最新研究是张宝玺先生的总结之作《河西北朝石窟》。张宝玺先生认为河西地区包括敦煌石窟在北朝时期都是以中心柱窟为主导,而且年代最早期的中心柱窟年代是北魏中期,大致是465~500年左右。[43]张宝玺先生基本否定了河西地区有属于北凉时期的中心柱窟,包括武威天梯山的1、4、18窟,也就是说,所有的河西中心柱窟都是受云冈石窟的影响,这个观点得到了黄文昆先生的赞同。[44]

北凉时期沮渠蒙逊所开凿的石窟很可能就在武威天梯山,但这些石窟可能因地震已崩塌。宿白先生认为云冈石窟“云冈模式”的出现很大一部分是受“凉州模式”和龙城、长安佛教的影响。[45]云冈一期16~20窟开凿于公元460~470年,窟型平面为马蹄形或椭圆形、穹窿顶,这是仿印度草庐状建筑,并不是中心柱窟。这五座石窟也称“昙曜五窟”,是来自凉州的高僧昙曜主持开凿的,这五座石窟都不是中心柱窟也能说明北凉石窟很可能不是中心柱窟。另外,在昙曜五窟壁面的雕刻中我们也看不到云冈二期常见的多层佛塔。北凉时期的小还愿塔共发现有10件,其中有两件发现于吐鲁番。其形制大致是:塔基单层、较高,但非方形,而是八角形,上刻神王像和八卦符号;塔基上为圆柱形塔身,上刻有文字;塔身上为半球形覆钵,上有开龛,内刻禅坐佛像。这种佛塔形制除八角形塔基外,基本和龟兹、楼兰的佛塔类似,而和云冈的多层佛塔形制差别很大,所以我们基本可以认定云冈的中心塔柱并不是渊源于“凉州模式”。

中原内地佛教石窟造像的第一个高峰是以云冈石窟的开凿为标志,而云冈石窟的盛期是第二期,年代大致是公元471~494年的北魏太和年间。云冈的中心柱窟即出现于这个时期。如前所述,如果云冈的中心塔柱不是受河西地区的北凉石窟影响而产生,那它是渊源于何处呢?在龟兹的中心塔柱和云冈的中心塔柱之间是否存在一个过渡类型?我们认为这个过渡类型应该是存在的,高昌地区的佛塔和中心塔柱就是这个类型的代表。

云冈石窟二期的塔庙窟,也就是中心柱窟有1窟、2窟、6窟和11窟四座石窟。其中第1窟的中心塔柱(图22)有方形台座,塔基两层,每层四面各开一龛,内置佛像,这种样式和上述高昌A型佛塔一样。云冈第11窟中心塔柱分三层,底层四面各雕一大立佛,第二层南壁开一龛,内置交脚弥勒,其余三面为立佛;第三层四壁雕阿修罗等像,这种样式基本和高昌B型佛塔一样。云冈第6窟的中心柱下方有台座,塔基两层,下层四面各开一龛,内雕坐佛,上层四面不开龛,各雕一大立佛及胁侍菩萨,这种样式也和高昌B型佛塔类似。云冈第2窟的中心柱(图23)也是有方形台座,塔基有三层,每层四面各开三龛,龛内置一佛二菩萨以及交脚弥勒和胁侍菩萨,这种样式和上述高昌C型佛塔是一致的。云冈石窟三期的中心柱窟不是主流样式,只有第39窟是中心柱窟,该窟的中心塔柱增加至5层,每层每面开五个佛龛,这种形制也是和高昌C型佛塔一样。如上所述,高昌A型佛塔的年代是4~5世纪,B型佛塔年代为5世纪,C型佛塔年代为5~6世纪,这两种类型的佛塔由A型发展而来。云冈二期突然出现的这些中心柱样式年代为5世纪末期,其来源极有可能就是高昌地区。

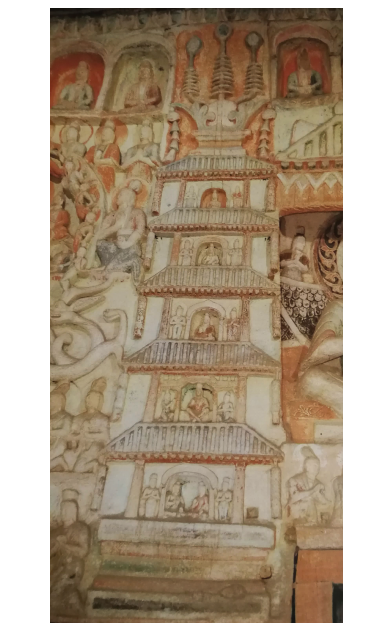

从4世纪开始,一直到6世纪,高昌地区的佛教,特别是大乘佛教对中原内地一直有影响。北凉时期,沮渠京声在高昌译《观弥勒菩萨上生兜率天经》与《观世音经》。445年,沙门昙学、威德在高昌翻译、编写《贤愚经》13卷。490年,僧人法献于高昌求得达摩摩提所译的《妙法莲华经·提婆达多品》。至北魏末年,高昌王还派高僧慧嵩入魏,以精通毘昙学闻名于当时,时人誉称其为“毘昙孔学”。[48]魏晋南北朝时期,西域高僧前往内地传法络绎不绝,中原僧人到西域和去印度求法的人数也同样很多,在这样一个大的时代背景下,高昌佛塔的样式作为龟兹和楼兰佛塔的发展变化形式,传播至北魏都城并影响到云冈二期的中心柱形式。同时,云冈二期的中心柱和佛塔在吸收高昌佛塔样式的同时也有自身的特点,主要表现在以下三个方面:首先,塔基每层之间为汉式建筑屋檐,有的屋檐下雕有立柱,上承斗拱,这和高昌佛塔塔基每层之间装饰多层叠涩不同;其次,塔柱除圆拱龛外,多见盝形帷幕龛;第三,高昌中心塔柱塔基上方都有圆柱形塔身,云冈石窟的中心塔柱则看不到圆柱形塔身,窟内塔柱并没有延伸出窟顶,只是保留台座和塔基,塔基和窟顶连接处雕刻须弥山。北魏平城时期的佛塔没有完整保留至今,但我们可以从云冈第2窟、5窟、6窟的浮雕中看到这个时期的佛塔样式(图24):台座和多层塔基和石窟中心塔柱是一样的,但塔基上面是以须弥座取代圆柱形塔身,其上是覆钵和相轮,须弥座四端还装饰山花蕉叶。云冈二期石窟的形制和造像较第一期有较大的变化,研究者一般认为是和这个时期北魏统治者积极推行汉化政策密切相关。云冈二期中心塔柱的这些不同于高昌塔柱的新变化也同样是在这个背景下产生的。云冈模式的中心塔柱和佛塔样式很快也传播于河西走廊的北朝时期诸多石窟,包括敦煌北魏至北周时期的石窟,其中心柱和壁画中所见佛塔样式皆来自云冈二期。

图24 云冈石窟第6窟南壁佛塔浮雕[49]

五 结语

从类型学演变的角度看,高昌地区的佛塔和中心塔柱有着自身的发展演变顺序。从A型到B型再到C型,总的变化规律是不断增加塔基层数和每层开龛的数目。D-I型和D-II型则是受龟兹石窟中心柱的影响,其中D-II型塔柱的影响颇大。其他类型的塔柱都再吸收D-II型塔柱正面塑像的形式后而产生新的样式,如B-II型、C-II型、D-II型分别是B-I型、C-I型、D-I型的变化形式,这些都说明龟兹佛教艺术在高昌地区有着深远的影响。

十六国时期的河西地区政权和高昌地区一直有密切的往来。公元442年(北魏太平真君三年),北凉沮渠无讳西渡流沙,袭取高昌,从敦煌迁万余汉人居高昌。沮渠北凉政权在河西之时甚是推崇佛教,随其政权西渡流沙来到高昌,这两个地区的佛教传统更是大规模融合,其后高昌地区的佛教在5~6世纪时达到极盛,现存吐鲁番盆地早期的佛教遗迹大部分属于这个时期。B型和C型佛塔是这个时期的典型代表,这种样式的佛塔在A型的基础上进一步发展,把塔基的层数和开龛的数目发展到了极致。

高昌国时,历代国王皆有礼佛敬僧之风,境内寺塔林立,并且历代国王和北魏、北周、隋等政权都有密切联系。通过对出土佛典的统计,高昌国佛教和十六国北朝佛教的关系密切。[50]这说明了高昌地区这段时期与河西、中原地区在佛教文化方面的密切交流,高昌塔柱样式对云冈二期的塔柱就在这样文化交流的背景下产生了影响。

综上所述,高昌佛塔和中心塔柱的样式受楼兰地区和龟兹地区佛塔影响而产生,有着自身的发展演变轨迹,在5世纪末期对云冈二期出现的中心塔柱具有一定的影响。这些都说明,古代高昌佛教在古代丝绸之路文化交流和传播中的重要角色需要我们进一步认识。

[1]本文为国家社科基金西部项目“犍陀罗佛教考古史研究”(项目编号:19XKG004)的阶段性成果。

[2]A.Grünwedel,Berichtüber archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung imWinter 1902-1903,München,1905.AltbuddhistischeKultstätten in Chinesische-Turkistan,Berlin1912.

[3]A.V.Le Coq,Chotscho,Berlin,1913.

[4]新疆文物考古研究所等编著:《交河故城——1993、1994年度考古发掘报告》,东方出版社,1998年;《交河故城保护与研究》,新疆人民出版社,1999年;中国社科院考古所等:《新疆鄯善县吐峪沟东区北侧石窟发掘简报》,《新疆鄯善县吐峪沟西区北侧石窟发掘简报》,《考古》2012年第1期,第7~22页。

[5]引自OS.O.Oldenburg,Russkajaturkestanskaja ekspedicija 1909-1910,SanktPetersburg,1914,pl.XLIX.

[6]H.G.Franz,Pagode,Turmtempel,Stupa,Graz,1978. Von Gandhara bis Pagan(Kultbauten des Buddhismus und Hinduismin Süd- und zentralasien) ,Graz,1979.“Stupa and stupa-temple in the Gandhararegions and in centralAsia”,TheStupa: Its Religious Historical and ArchitecturalSignificance,Wiesbaden,1980,pp.39-58.

[7]国家文物局教育处编:《佛教石窟考古概要》,文物出版社,1993年,第37~40、107~108页。

[8]晁华山:《佛陀之光——印度与中亚佛教胜迹》,文物出版社,2001年,第148~150页。

[9]引自M.M.Rhie,EarlyBuddhist Art of China and CentralAsia,Vol.1,Brill,1999,Fig.4.4h.

[10]林立:《米兰佛寺考》,《考古与文物》2003年第3期,第47~55页。

[11]本文吐峪沟等处石窟编号采用吐鲁番文管所的编号,高昌故城佛寺遗址采用格伦威德尔的编号,交河故城佛寺遗址采用李肖《交河故城的形制布局》(文物出版社,2003年)一书编号,苏巴什佛寺遗址等采用林立《西域古佛寺——新疆古代地面佛寺研究》(科学出版社,2018年)一书编号。

[12]引自M.Maillard,Grotteset Monuments d'Asie Central,Paris,1983,Pl.XCII.

[13]引自S.O.Oldenburg,Russkajaturkestanskaja ekspedicija 1909-1910,SanktPetersburg,1914,pl.XXII.

[14]引自H.G.Franz,Pagode,Turmtempel,Stupa,Graz,1978,Pl.29.

[15]引自M.Maillard,Grotteset Monuments d?AsieCentral,Paris,1983,Pl.XCVI.

[16]引自A.Grünwedel,Berichtüber archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung imWinter 1902-1903,München,1905,Fig.41b.

[17]引自M.Maillard,Grotteset Monuments d'AsieCentral,Paris,1983,Pl.XXVII.

[18]笔者2001年拍摄。

[19]笔者2001年拍摄。

[20]笔者2001年拍摄。

[21]引自A.Grünwedel,Berichtüber archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung imWinter1902-1903,München,1905,Fig.19.

[22]笔者2001年拍摄。

[23]引自M.Maillard,Grotteset Monuments d'Asie Central,Paris,1983,Pl.XCVII.

[24]M.M.Rhie: Early Buddhist Art of China and CentralAsia,Vol.I,Brill,1999,pp.359-360.

25]AugustConrady,DieChinesisichen Handschriften und Sonstigen Kleinfunde Sven Hedins inLou Lan,Stockholm,1920,TafelVII.

[26]A.Stein,Serindia,5vols,oxford,1921,Pl.XXXII.现藏于伦敦大英博物馆。

[27]笔者2001年拍摄。

[28]引自M.A.Stein,AncientKhotan,Oxford,1907,Fig.38.

[29]引自AugustConrady,DieChinesisichen Handschriften und Sonstigen Kleinfunde Sven Hedins inLou Lan,Stockholm,1920,TafelVII.

[30]吐峪沟44窟年代的考证见林立:《高昌早期石窟的分期与年代》,《文博》2019年第3期,第86~95页。

[31]引自《中国新疆壁画全集6》,新疆美术摄影出版社,1995年,图二八。

[32]2001年9月晁华山教授于此发现联珠纹样。2004年3月笔者赴新疆调查时,新疆自治区文物局梁涛先生也告知他曾在此佛堂中发现一排联珠纹,大部分残毁。

[33]引自A.Grünwedel,Berichtüber archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung imWinter 1902-1903,München,1905,TafelIII,Fig1.

[34]笔者2001年拍摄。

[35]杨鸿勋:《关于北魏洛阳永宁寺塔复原草图的说明》,《文物》1992年第9期,第82~87页。

[36]《大正新修大藏经》第51册No.2087《大唐西域记》卷第8。

[37]H.G.Franz,Chotschound Yar-khoto.Die beiden Ruinenstädte der Turfan-Oase alsZentrum buddhistischer Baukunst-Anhang zu A.Von LeCoq,Chotscho,Neudruck,Graz,1979,s.19-24.

[38]晁华山:《克孜尔石窟的洞窟分类与石窟寺院的组成》,《纪念北京大学考古专业三十周年论文集》,文物出版社,1990年,第341~371页。

[39]引自S.O.Oldenburg,Russkajaturkestanskaja ekspedicija 1909-1910-,SanktPetersburg,1914,p.25.

[40]国家文物局古文献研究室等:《吐鲁番出土文书》第四册“补遗”,文物出版社,1981年,第58页。

[41]国家文物局教育处编:《佛教石窟考古概要》,文物出版社,1993年,第37~40页,第107~108页。丁明夷:《云冈石窟研究五十年》,《中国石窟云冈石窟 》第二卷,文物出版社,第182~183页。

[42]暨远志:《酒泉地区早期石窟分期试论》,《敦煌研究》1996年第1期,第59~75页;《张掖地区早期石窟分期试论》,《敦煌研究》1996年第4期,第22~36页;《武威天梯山早期石窟分期试论》,《敦煌研究》1997年第1期,第47~56页。

[43]张宝玺:《河西北朝石窟》,上海古籍出版社,2016年,第35~37页。

[44]黄文昆:《河西北朝石窟》,“序言”,上海古籍出版社,2016年,第1~2页。

[45]宿白:《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》,《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996年,第114~144页。

[46]引自《中国石窟云冈石窟一》,文物出版社,1991年,图5。

[47]引自《中国石窟云冈石窟一》,文物出版社,1991年,图11。

[48]魏长洪:《西域佛教史》,新疆美术摄影出版社,1998年,第39~40页。

[49]引自《中国石窟云冈石窟一》,文物出版社,1991年,图113。

[50]姚崇新:《试论高昌国的佛教与佛教教团》,《敦煌吐鲁番研究》第四卷,北京大学出版社,1999年,第70页。

(作者单位:广西玉林师范学院)

编排:宋俐校审:陈霞

扫码关注我们

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com