Углубленное чтение

Города Центрального, Восточного и Западного Казахстана

Источник: http://arheologija.ru/goroda-tsentralnogo-vostochnogo-i-zapadnogo-kazahstana/

Во II в. до н. э. — V в. н. э. Шелковый путь, если следовать с Востока, начинался в Чаньани — древней столице Китая — и шел к переправе через Хуанхэ в районе Ланчжоу, далее вдоль северных отрогов Нань-Шаня к западной окраине Великой китайской стены и «Заставе Яшмовых ворот», где единая дорога разветвлялась, окаймляя с севера и юга пустыню Такла-Макан. Северная шла через оазисы Хами, Турфан, Бешбалык, Шихо в долину р. Или; средняя от Чаочана к Карашару, Аксу и через перевал Бедель — к южному берегу Иссык-Куля; южная через Дунхуан, Хотан, Яркенд — в Бактрию, Индию и Средиземноморье, а также из Кашгара в Фергану и далее через Самарканд, Бухару, Мерв в Хамадан и Сирию, Египет.

В VI — VII вв. наиболее оживленным становится путь, проходивший из Китая на Запад через Семиречье и Южный Казахстан, хотя прежний путь (через Фергану) был короче и удобнее. Перемещение пути можно объяснить тем, что в Семиречье находились ставки тюркских каганов, которые контролировали торговые пути через Среднюю Азию, и, кроме того, тем, что дорога через Фергану в VII в. стала опасной из-за междоусобиц. Важно и то, что тюркские каганы и их окружение стали крупными потребителями заморских товаров. Так, постепенно этот путь стал главным: здесь проходила основная масса посольских и торговых караванов в VII — XV вв.

Направления Шелкового пути не были чем-то застывшим: в течение столетий попеременно наибольшую значимость приобретали то одни, то другие его участки и ответвления; некоторые вообще отмирали, а города и торговые станции на них приходили в упадок. Так, в VI — VIII вв. основной была трасса Сирия — Иран — Средняя Азия — Южный Казахстан — Таласская долина — Чуйская долина — Иссык-Кульская котловина — Восточный Туркестан. Ответвление этого пути, точнее, еще один маршрут выходил на вышеназванную трассу из Византии через Дербент в Прикаспийские степи, в Мангышлак, в Приаралье и в Южный Казахстан. Он шел в обход Сасанидского Ирана и возник тогда, когда в противовес Ирану был заключен торгово-дипломатический союз между Западнотюркским каганатом и Византией. В IX—XII вв. этот маршрут использовался с меньшей интенсивностью, но в XIII — XIV вв. он вновь оживился в связи с возникновением в Евразии второй после Тюркского каганата евразийской Монгольской империи.

А вот как выглядели казахстанский участок Шелкового пути», если по нему двигаться с запада на восток, и города на нем.

Из Шаша (Ташкент) дорога шла через перевал на Турбат, далее в Испиджаб.

Испиджаб-Сайрам — крупнейший город Южного Казахстана — был столицей засырдарьинской оседло-земледельческой области. Город известен в письменных источниках уже в начале VII в. В маршрутнике Сюань Цяня он упомянут под названием «Город на Белой реке». В сообщении Махмуда Кашгарского, относящемся к XI в., говорится: «Сайрам — название «Белого города» (Ал-Мединат — ал Байда)», который назывался Испиджаб».

Географ X в. Ибн Хаукаль писал: «Испиджаб — город (равный) приблизительно трети Бинкета. Он состоит из медины, цитадели и рабада, цитадель разрушена, а медина и рабад населена, вокруг медины стены и вокруг рабада также стена окружностью около фарсаха. В рабаде его сады и воды. Постройки его из глины. Он (лежит) на равнине, между ним и ближайшими горами к нему около трех фарсахов. У медины четверо ворот, в том числе ворота Нуджакета, ворота Фархана, ворота Савакрасы и ворота Бухары. Рынки его и в медине и в рабаде, дом правления, тюрьма и соборная мечеть в медине. Это обильный людьми и обширный город, во всем Хорасане в Мавераннахре нет города, с которого бы не взимался харадж кроме Испиджаба». Испиджаб был известен не только как крупнейший административный центр, но и как пункт транзитной торговли. В городе было много торговых построек рабатов и караван-сараев. Они принадлежали купцам из Нахшеба, Бухары, Самарканда. Всего насчитывалось 1700 рабадов. Из Испиджаба в другие места поставлялись белые ткани, оружие, мечи, медь и железо. Город был известен на всем Востоке как центр работорговли, из него вывозились невольники, захваченные во время войн и набегов.

К округу Испиджаб принадлежали города и селения, среди которых Фараб и Шавгар, Сауран и Шагилджан, Дженд и Джанкент в долине Сырдарьи; Баладж на северных склонах Каратау, Тараз, Сус, Джикиль, Атлах и Джамукат в Таласской долине; Кулан, Мерке, Невакет, Баласагун в Чуйской долине и многие другие.

Испиджаб с его округой и ближними городами был одним из наиболее густо населенных районов, в самом городе и пригороде в ХI — ХII вв. проживало, по подсчетам археологов, до 40 тысяч человек. Рост происходил за счет тюркского населения. Об этом свидетельствуют и сведения средневековых авторов. Так, Махмуд Кашгарский пишет о том, что согдийцы, переселившиеся сюда в VI—VIII вв., в XI в. были ассимилированы тюрками: «Жители Баласагуна говорят по-согдийски и по-тюркски, так же как жители Тараза и жители Белого города (Ал-Мадинат ал-Байда).

Подъем Испиджаба продолжался до середины ХII в., пока не началась полоса междоусобиц, в которые были втянуты местное тюркское население, каракытаи, найманы и Хорезм. Борьба хорезмшахов и каракытаев, а затем хорезмшахов и найманов привела к тому, что хорезмшах Мухаммед приказал опустошить районы Семиречья и Южного Казахстана, чтобы тамошние города не достались его противникам. Вот как описывает эти события современник событий, автор географического словаря «Муджам ал-булдан» Якут ал-Хамави. Он пишет про Испиджаб, Тараз, Сауран, Усбаникет и Фараб, что «пали на эти местности удары судьбы и превратности рока сначала с хорезмшаха Мухаммеда ибн Текеша… Он завладел Мавераннахром и уничтожил царство ханидов, а их было несколько, и каждый охранял свой край. Когда не осталось из них никого, он не смог охранять эти города из-за обширности их области, разрушил своими руками большинство пограничных крепостей и отдал их на разграбление своим войскам. Жители их выселились оттуда и покинули их с шеями, повернутыми и склоняющимися к ним. И остались эти сады опустевшими полностью, заставляя плакать глаза и скорбеть сердца из-за разрушенных замков и пустых жилищ и домов. Заблудился проводник этих каналов, и они стали течь, блуждая во все стороны без выбора. Потом в 616 г. (1218—1220 гг.) последовали несчастья, подобно которым не происходило с тех пор, как стоят небо и земля. Это приход татар… Они погубили тех, кто оставался там, присоединив их к тем, которых они погубили помимо их. И не осталось от тех прекрасных садов и славных замков ничего, кроме разрушенных стен и следов исчезнувших народов».

Можно предположить, что, несмотря на разрушения города в канун монгольского нашествия, Сайрам продолжал жить и оказывать сопротивление врагам. Сохранились упоминания в письменных источниках о том, что при осаде монголами крепости «Сайлан (Сайрам) были применены катапульты». Однако разрушения, видимо, не были столь сильными, как при штурме других городов, поскольку проезжавший в 1221 году через Сайрам даосский монах Чань Чунь нашел город в хорошем состоянии и провел здесь вместе со своими учениками несколько дней. На обратном пути, возвращаясь на родину, в 1223 г. Чань Чунь вновь проезжает через Сайрам и называет его «большим городом».

Сайрам и в позднем средневековье оставался узлом путей из Индии, Ирана, Арабского Востока, Средней Азии на север в Центральный Казахстан в Ак-Орду и на восток в Могулистан, на запад через Хорезм на Урал, Волгу и Европу в Золотую Орду, Русь и Византию. Город был для своего времени хорошо укреплен. Ров вокруг Сайрама упоминается в сочинении Хафиз-и Таныша при описании событий конца XVI в. Город, когда им овладели казахи, стал опорной крепостью Казахского ханства. В 1681 г. и 1683 г. к Сайраму подходили джунгары, а в 1684 г. город был ими разграблен и разрушен.

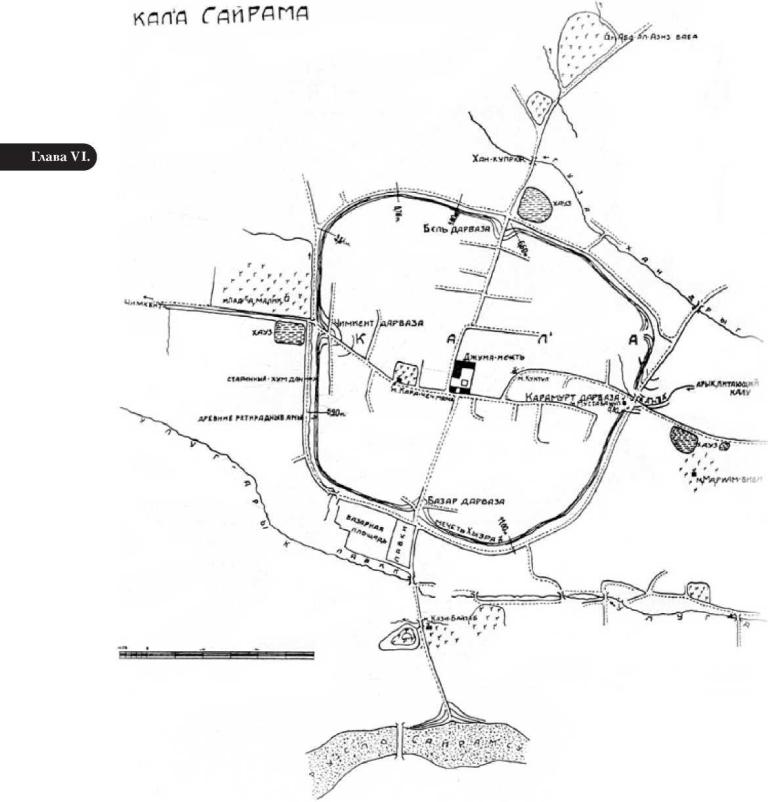

Городище Сайрам, остатки которого под названием «Кала» сохранились в центре села Сайрам, представляет собой бугор подпрямоугольной формы высотой 6,5-11 м и размерами: с севера на юг 500 м и с востока на запад 550 м. По периметру его идет вал — остатки прежней крепостной стены, вокруг которого местами сохранился ров в виде заболоченного оврага. Остатки стен с округлыми зубцами кое-где сохранялись еще в конце XIX и начале XX столетия. Цитадель находилась в восточном углу. До недавнего прошлого Кала выполняла роль крепости и сохраняла планировку, характерную для средневекового восточного города. Городище имело четверо расположенных друг против друга ворот, соединенных сквозными магистральными улочками.

Топография городища сформировалась в период позднего средневековья, но тем не менее, видимо, сохранила основу более раннего времени.

То, что древний и средневековый Сайрам находится под современной застройкой усложняет задачу его археологического изучения, а наличие позднесредневековых слоев и современная застройка делают практически невозможным широкое изучение городища по уровню слоев первой половины I тыс. н. э. и слоев раннего и развитого средневековья, VI-XII вв.

Однако сборы случайных находок как на самом городище, так и в пределах его округи выявили материалы, которые относятся к первым векам н. э., а также ко времени Караханидов, когда город был одним из центров обширного региона.

Широкие археологические исследования на самом городище Сайрам еще предстоят, так же как и изучение округи города, окруженной двумя рядами «длинных стен», которые в свое время зафиксировал и описал М.Е. Массон. Он идентифицировал вторую стену Испиджаба со стеной, построенной в IX в. по приказу Саманида Нуха для защиты посевов и виноградников от набегов кочевников. Это вполне вероятно, поскольку занимаемая пригородная территория имеет диаметр около 18 км.

Среди наиболее крупных памятников, расположенных здесь, являются городища Улугтобе и Мартобе, а также многочисленные могильники, расположенные на надпойменных террасах. Всего же в оазисе, в долинах Сайрамсу и Бадама, находится несколько десятков поселений и городищ, входящих в Испиджабский оазис.

Начаты раскопки городища Мартобе, расположенного в 5 км восточнее центра Сайрама.

Городище сильно разрушено, сейчас сохранилась часть центрального холма размерами 20×30 м в основании и высотой до 10 м и примыкающей «площадки» в виде плоского бугра размерами 60×25 м и высотой 4 м.

Стратиграфия городища хорошо «читается» в срезе центрального холма. Прослеживаются два слоя, содержащие остатки стен из сырцового кирпича, осевшие своды и заполнения культурных отложений. Находки, в первую очередь керамики, относящейся к Отрарско-каратаусской культуре, позволяют датировать Мартобе первой половиной I тыс. н. э. и в целом судить о начале урбанизации оазиса, относящемся концу I тыс. до н. э. — к началу I тыс. н. э.

Случайные находки из Сайрама — каменная колонна с куфической надписью, тюргешские, караханидские и позднесредневековые монеты, высокохудожественная поливная керамика и стекло Х—ХII вв., бронзовая ступка — свидетельствуют о богатой материальной культуре столичного города, каковым и был Испиджаб-Сайрам. Название средневекового города Манкет сохранилось до сих п

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words:ВШП, города Казахстана