Углубленное чтение

Б.И. Маршак Искусство Согда

Б.И. Маршак

Искусство Согда.

/ Серия «Материалы к методическим программам».

// СПб: Изд-во Государственного Эрмитажа. 2008. 20 с. [140 экз.]

[аннотация, с. 3:]

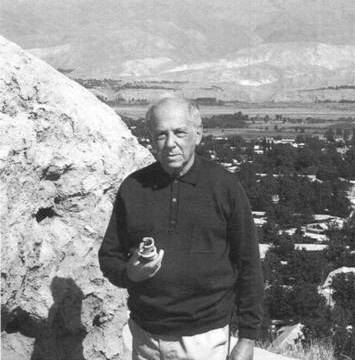

Публикуемый текст Бориса Ильича Маршака (1933-2006), выдающегося учёного, одного из последних энциклопедистов нашего времени, — это написанная им незадолго до ухода из жизни обобщающая статья об искусстве Согда. С 1954 года, более 50 лет — Борис Ильич работал в Пенджикенте и почти 50 лет, с 1958 года, в Отделе Востока Государственного Эрмитажа. Более полувека — с 1955 года — рядом с Борисом Ильичом была Валентина Ивановна Распопова, его жена и друг. Мы выражаем ей глубочайшую благодарность за предоставленную возможность опубликовать эту статью. В знак уважения к автору мы помещаем текст Бориса Ильича Маршака в авторской редакции — не изменив ни слова.

Борис Ильич Маршак [фото]

1933-2006

Б.И. Маршак

Искусство Согда.

Основные земли Согда расположены в долине реки Зеравшан в среднеазиатском Междуречье: в её среднем течении находился Самаркандский Согд, а в нижнем — Бухарский. Однако согдийцы заселяли также долину Кашкадарьи на юге. Согдийцы говорили на одном из восточноиранских языках.

Расцвет согдийской культуры и искусства приходится на V-VIII вв. н.э., но перед тем, как перейти к рассказу о произведениях этого периода, надо упомянуть основные исторические факты, многие из которых вошли в науку лишь за последние годы.

Крепостные стены Самарканда и ещё одного крупного города были построены приблизительно в VII-VI вв. до н.э. Со второй половины VI в. до н.э. Согд вошёл в Персидскую империю Ахеменидов, но культурное влияние Западного Ирана не подавило стойких местных традиций: связи с Бактрией — на средней Амударье — и Хорезмом — в низовьях этой реки — были гораздо теснее, чем с Персией. В IV в. до н.э. Согд и его столицу Самарканд заняли войска Александра Македонского. Согдийцы восстали против него и были жестоко подавлены. Возможно, что из-за этого и началась эмиграция согдийцев на восток. Небольшие группы представителей этого народа постепенно расселились в оазисах долины Тарима и в северном Китае. Они сохранили связи между собой и с Самаркандом, что помогало им в торговых операциях. Около 300 г. н.э. на караванном Шёлковом пути и на тропах верховий Инда согдийцы встречались много чаще, чем представители других народов. В землях, примыкающих к Согду на северо-востоке, вплоть до озера Иссык-Куль, согдийские переселенцы стали основным населением городов не позднее VI — начала VIII в.

Взаимоотношения с кочевниками играли важную роль в истории Согда, через который во II в. до н.э. двигались кочевые завоеватели, разгромившие греков Бактрии, пришедших туда с Александром Македонским.

В III в. н.э. Согд подчинялся Сасанидскому Ирану, но в культуре этого времени сасанидское влияние ещё не заметно. В IV в. какие-то гунны захватывают власть в стране. С конца IV-V вв. благосостояние согдийцев быстро увеличивается. Согд продолжал богатеть и позднее, несмотря на приход новых завоевателей эфталитов в начале VI в.

С 560-х гг. согдийцы подчинились тюркам, а в середине VII в. признали формальный протекторат Китая, став фактически независимыми. Однако какие бы империи не обладали верховной властью, на местах в V-VIII вв., а может быть, и раньше, существовало несколько городов-государств, причем правитель Самарканда назывался царём Согда. В отличие от Ирана в этих городах-государствах художники получали заказы не от могущественных монархов, а от мелких князей, землевладельцев, городской знати.

Во второй половине VII в. после завоевания Ирана арабами началось их наступление и на согдийские земли. Местные правители то подчинялись им, то восставали. Так продолжалось до 780-х гг., а в некоторых районах и позднее. Арабы принесли в Среднюю Азию ислам, но переход населения, исповедовавшего, главным образом, зороастризм в его местном варианте, в эту новую религию шёл медленно. Знать и жители городов могли в зависимости от обстоятельств, то признавать себя мусульманами, то отрекаться от ислама. С середины VIII в., однако, ислам начинает доминировать в городах, а позднее и в сельской местности. С исламом стал распространяться и фарси — язык ранее исламизировавшихся персов, который позднее сменил согдийский.

VIII век был последним столетием расцвета согдийского искусства. Позднее согдийская традиция оказалась лишь одной из составляющих нового исламского искусства восточных провинций Багдадского халифата, а затем и отделившегося от него государства Саманидов (IX-X вв.).

Для ранних периодов с VII и до II вв. мы знаем только архитектуру крепостных стен и керамическую посуду согдийцев, тогда как их изобразительное творчество остается неизвестным. В конце ахеменидской эпохи в IV в. до н.э. в Согде появляются керамические имитации дорогих западноиранских металлических чаш. Парадоксально, что крепостная стена Самарканда, построенная уже при греках, с греческими буквами на её сырцовых кирпичах — по архитектуре очень похожа на доахеменидские (мидийские) укрепления Ирана. С эллинистического периода (III-II вв. до н.э.) известны терракотовые статуэтки часто похожие на месопотамские.

К II-IV вв. н.э. относятся роговые пряжки и пластины для гадания с гравированными рисунками из кочевнического погребения в Согде (Орлат). На одной пластинке нарисованы дерущиеся верблюды, на другой — поединок воинов в доспехах. Особенно сложны многофигурные сцены битвы и охоты на пряжках. Те же темы в V-VIII вв. (и, видимо, раньше) разрабатывались согдийскими художниками, однако стиль рисунков на роге не согдийский, а кочевнический: стилизация фигур коней напоминает пазырыкские образцы скифо-сибирского стиля.

Быстрое развитие согдийского искусства прослеживается приблизительно с IV или начала V в. В архитектуре этого времени в основном сохранялись древневосточные традиции. Основным материалом служил сырцовый кирпич. В условиях политической раздробленности и войн почти каждое поселение, большое или малое, было укреплённым, а некоторые деревни имели небольшую цитадель, в которой жители могли обороняться. Сельские дома знати тоже обладали стенами и башнями с бойницами. Излюбленным элементом оборонительной архитектуры городов, селений, отдельных домов была прямоугольная двухэтажная башня шириной около 7 м с множеством бойниц. Промежутки между башнями часто очень малы — от 1.5 до 5 м. Узкие бойницы были неудобны для стрельбы, что заставило согдийцев уже в VI в. перейти к стенам без частых башен и совсем без бойниц или с малым их числом. В жилищах знати с V в. известны четырёхколонные залы и комнаты с пристенным очагом-алтарём в виде арки, фланкированным двумя колонками.

Согдийские городские храмы в Еркургане (долина Кашкадарьи) и Пенджикенте (долина Зеравшана) состояли из небольшого главного здания с колонным залом и портиком и окружавшего их обширного двора. Их планы находят аналог в бактрийском храме в Тахти-Сангин, который построен в эллинистический период, с греческими колоннами, но имеет структуру не греческого, а восточного храма.

Если в архитектуре эллинистические веяния ограничивались некоторыми элементами декора, то в религиозном искусстве образы богинь создавались по греческому образцу, а образы участников обряда выдерживались в восточной традиции, напоминая донаторов кушанского или парфянского искусства. Дело в том, что согдийцы, как и другие иранские народы, не имели своей традиции почитания изображений богов и познакомились с этим обычаем лишь, когда они соприкоснулись с греческой культурой. Древнейшая терракота с фигурой сидящей богини из Самарканда относится к эллинистическому периоду.

О самых ранних (их точная дата пока неясна) росписях храма Ер-кургана трудно судить из-за их плохой сохранности, но достаточно ясно, что у них мало общего с позднейшей согдийской живописью. Однако со времени постройки храма в Джартепе (название современное), в одном дне пути к востоку от Самарканда, в IV или начале V в., развитие согдийских настенных росписей прослеживается без перерывов до середины VIII в. Живопись этого храма — простая по рисунку, с толстыми контурами. У ниши на фасаде и у входа в целлу изображены донаторы. Они стоят в фас, но с головами, повёрнутыми в профиль, соответственно традиции, восходящей к постэллинистическому искусству Ирана и Средней Азии. В целле изображены люди —

участники обряда — стоящие и танцующие, два божества — мужское и женское — на троне с опорами в виде львов в верхнем ярусе и сцена конной охоты в нижнем. Всадники с луками преследуют оленей и горного барана, один из них убивает леопарда. Музыка, танец, охота означают счастливую жизнь, которой боги вознаграждают молящихся им людей.

Дальнейшее развитие согдийского искусства прослеживается, главным образом, в Пенджикенте. Руины этого раннесредневекового города, основанного в V в. и покинутого жителями около 780 г., находятся на окраине современного Пенджикента, приблизительно в 60 км к востоку от Самарканда. На этом городище за шестьдесят лет раскопки охватили около половины территории. Открыты цитадель с дворцами правителей VI и начала VIII в., два храма, базары, десятки жилых домов. Слои V-VI вв. обнаружены на цитадели, к тому же периоду относятся основные строения обоих храмов. Изучены также несколько домов и крепостные стены V и VI вв. В VII — начале VIII в. в Пенджикенте были князья, и отливалась собственная монета, но по сравнению с другими городами он был невелик: около 8 га в V в. и около 13.5 га (без цитадели) в VI-VIII вв., тогда как Самарканд, который лишь к концу VIII в. вышел за пределы доахеменидской крепостной стены, был во много раз больше.

В храмах Пенджикента обнаружена культовая скульптура, сохранившая в V в. вполне эллинистический характер. Самое раннее произведение — это небольшая (высо

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: