专家观点

贺云翱:中国考古学为中华文化复兴提供了强大的基础

可以说,是考古学让我们知道了中华文化的百万年根脉以及万年以来各类文化在特定的时间和空间的创造性产生乃至她们的基因性、传承性、演化性、规律性。先哲说过,你对历史看多深,你对未来就看多远,这正是作为研究远古历史与文化的考古科学所独具的现代性意义。

二是辨明中华文化的空间与体系结构。

中华文化分布在960万平方公里的陆地和300多万平方公里的海域,从北方草原到南海岛屿,从西部高原到东部沿海,生态、物态、文态等各不相同,产生了多民族、多内涵、多形式的文化,考古学通过发掘出土的器物、纹饰、工艺、建筑遗迹、生产生活遗存、墓葬、精神文化遗存等,揭示、梳理、命名各种考古学文化,为中华文化的丰富性、多样性、互补性、协同性提供了强大的实证,为今天推进特色乡村、城市建设,为多民族文化遗产的传承发展提供了基于历史的逻辑和科学依据。

三是揭示中华民族在中华文化方面的主体性、创造性、智慧性。

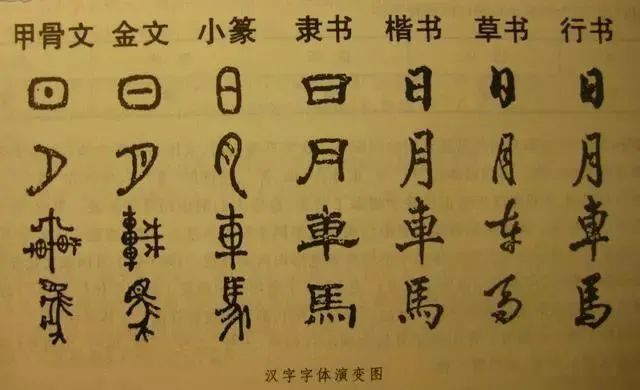

考古发现的人骨遗骸研究以及基因考古方面的资料,为确认包括中华民族在内的东亚人种的来源提供了根据。也可以说,若干万年以来,中华民族的先祖就生活在这方土地上,目前发现的从远古到近古的文化遗存,除极少数为异域输入外,绝大多数都属于中华民族历代先民的智慧产物,它们其中包含的对自然资源的开发以及对各种文化事象、文化景物的设计、施艺、成型、装饰、功能赋予、动力建构、价值诉求等可谓因时而新、因地而异、因需而变,千姿百态、璀灿夺目,饱含着中华民族独特的劳动智慧和创新活力,这种智慧和活力为当代的文化复兴提供了坚实的精神基础和充沛的灵感资源。

四是证明中华文化的开放性、包容性、融汇性。

有学者从对封建专制的批判性角度和中国边疆地区地理的阻隔性特点认为,古代中国具有文化上的封闭性,但是在考古学上则完全是另一种气象。至少从数万年前的旧石器晚期开始,欧亚大陆间就有文化上的互通;新石器时代,从西亚、中亚、东欧到东亚间都流行着彩陶,地中海东岸的小麦、大麦、权杖,黑海和里海北岸的人工驯马等文化要素就进入了今天的中国地域;此后的青铜技术、冶铁技术、建筑技术、农业技术、宗教思想、艺术造型等都在亚欧间存在着复杂的互动关系。

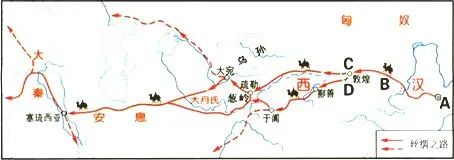

至于西汉时代正式开始的陆、海丝绸之路更是不同国家、地区和民族间的文化交流大通道,在这个通道上,既有外来文化进入中国,也有中国文化对东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚乃至欧洲和非洲的输出,即使是偶有政府的封闭国策和“华夷之辨”,但也阻不断民间的悄然往来,这在考古学上有举不胜举的实物证据。正是有着这种开放、包容、互动、吸收、化成的文化传统,现代中国才更加主张不同文明互鉴互赏、和平外交、博取众长和人类命运共同体的建设。

五是考古学还让中华文化的万年持续发展具有实证性、科学性、民生性。

中国的成文史不超过2500年,但考古学提供的历史长河和文脉流淌却有万年、十万年、百万年,而且考古学所讲的文化,不是虚无飘渺的意念之物,而是通过考古发现“书写”在大地上的各类遗产的实证性表述,它们或者是各级文物保护单位,或者是大遗址以及考古遗址公园,或者是世界文化遗产地,或者是形形色色的博物馆及其陈列展品,或者是各种文物图录和考古著作,或者是电视电影及互联网上的图像视频,它们向社会传播着知识,展示着艺术,激发着创意,升华着情感,丰盈着心灵,这种文化的力量是任何其他形式所不可代替的。

六是考古出土文物作为中华文化的载体可以走出国境,与不同国家、地区、民族的文化进行对话、分享、交流。

让世界各国人民通过中国考古学的成就实实在在地感知中华文化的博大、独特、细致、优美、精深,可以说,没有什么再比物质形态的文化遗产更能推动跨文化的理解、欣赏和认同,在全球化的今天,中华文化的复兴不仅是中国人的伟大事业,也需要与其他国家和民族的合作、交流与互动。

总书记说“文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴”。毫无疑问,考古科学是文化自信和繁荣兴盛的重要构成,当然也是中华文化及中华民族伟大复兴的基础性事业,如果国家和社会能够给予考古学以更大的支持,相信考古学的这种作用还会更加广泛、深入和持久!