Углубленное чтение

Крепость Алустон

Современная Алушта имеет богатую историю, уходящую своими корнями в эпоху раннего средневековья, когда, как упоминает Прокопий Кесарийский, здесь по приказу византийского императора Юстиниана I была основана крепость. Из контекста сообщения не ясно, знал ли автор упоминания о существовавшем здесь уже поселении, либо он имел ввиду, что укрепление было сооружено на пустом месте. Вопрос этот и сейчас является дискуссионным, ведь место, выбранное для крепости, было достаточно важным в ту эпоху, и некоторое поселение здесь вполне могло существовать. Постараемся разобраться в том, что собой представляла средневековая Алушта.

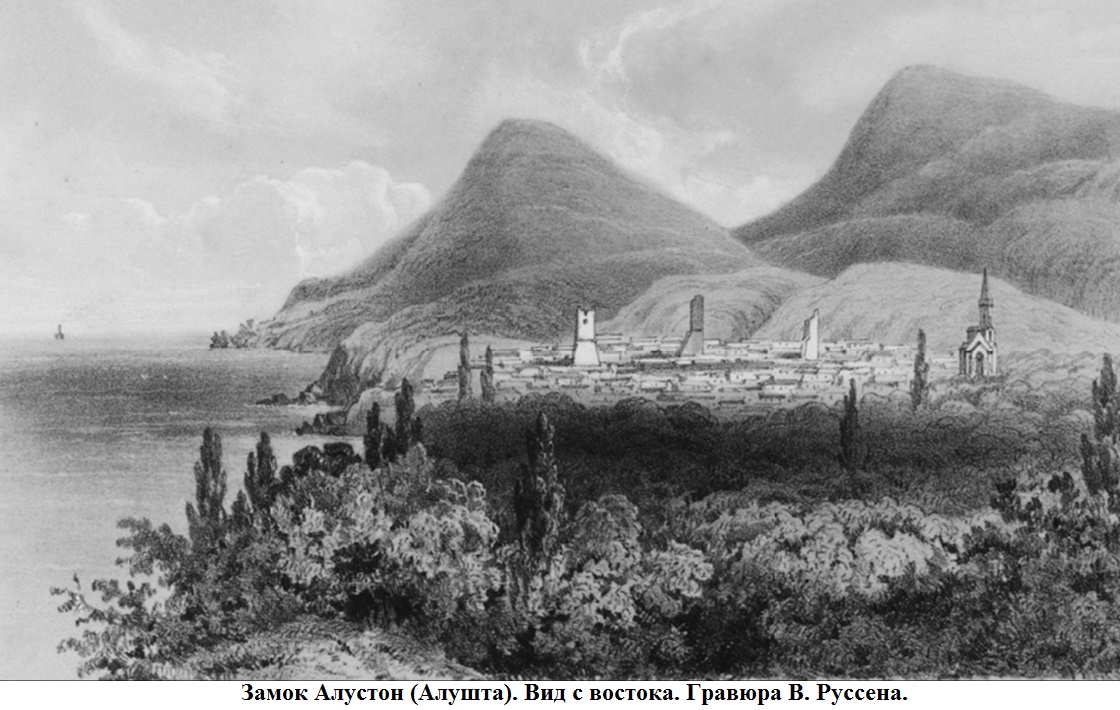

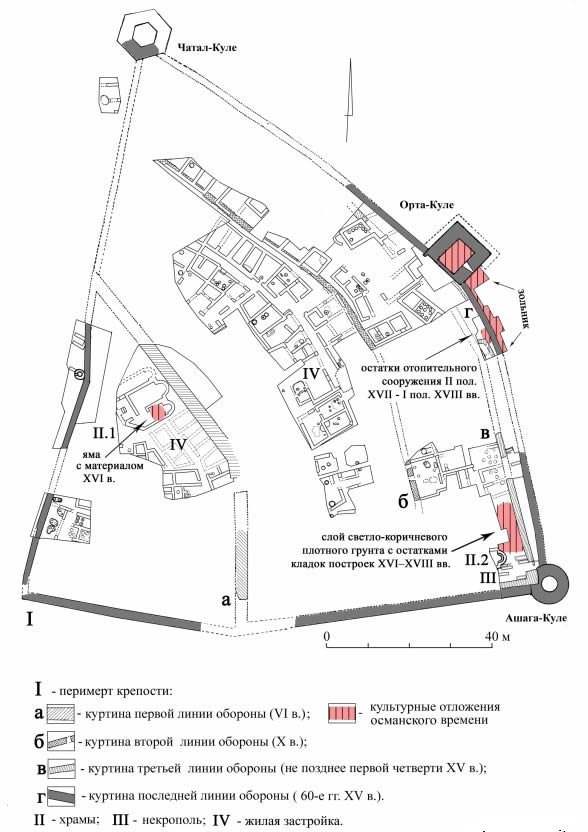

Остатки укреплений Алушты находятся на южном берегу Крымского полуострова в 200 м от моря и занимает вершину небольшой возвышенности с крутыми склонами, расположенной между устьями двух маленьких речек в центральной части современного города Алушта. В настоящее время они представляют собой компактный, неоднократно перестраивавшийся, фортификационный ансамбль с двумя линиями обороны — цитаделью и внешней оградой, которая с напольной (самой приступной, внешней), северо-восточной, стороны усилена тремя башнями. Нынешние названия башен имеют позднее тюркское происхождение, отражая их характерные особенности: Ашага-Куле («Нижняя»), Орта-Куле («Средняя») и Чатал-Куле («Рогатая»).

Остатки укреплений Алушты находятся на южном берегу Крымского полуострова в 200 м от моря и занимает вершину небольшой возвышенности с крутыми склонами, расположенной между устьями двух маленьких речек в центральной части современного города Алушта. В настоящее время они представляют собой компактный, неоднократно перестраивавшийся, фортификационный ансамбль с двумя линиями обороны — цитаделью и внешней оградой, которая с напольной (самой приступной, внешней), северо-восточной, стороны усилена тремя башнями. Нынешние названия башен имеют позднее тюркское происхождение, отражая их характерные особенности: Ашага-Куле («Нижняя»), Орта-Куле («Средняя») и Чатал-Куле («Рогатая»).

История исследования

Письменных упоминаний об Алустоне довольно немного. В трактате «De aedifi ciis» Прокопий Кесарийский пишет о Юстиниане I:

Он воздвиг там и два укрепления, так называемые Алуста и в Горзубитах

Дальнейшая история сооружения в документальных источниках отражена еще более слабо, лишь в контексте различного рода событий. В 60-х годах Х в. Алус принадлежал хазарскому кагану Йосифу. Согласно свидетельству арабского географа и путешественника Абу Абдаллах Мухаммед ал-Идриси (ок. 1100—1165), в XII в. Шалуста была большим и красивым приморским городом. Позднее она появляется на портуланах, где имеет разные варианты написания топонима: Lasta (1318), Austa (1367), Alusta (1408), Lustra (1480), Lustia (1487), Lusta (1514), Lusto (без даты), Lusca (1570).

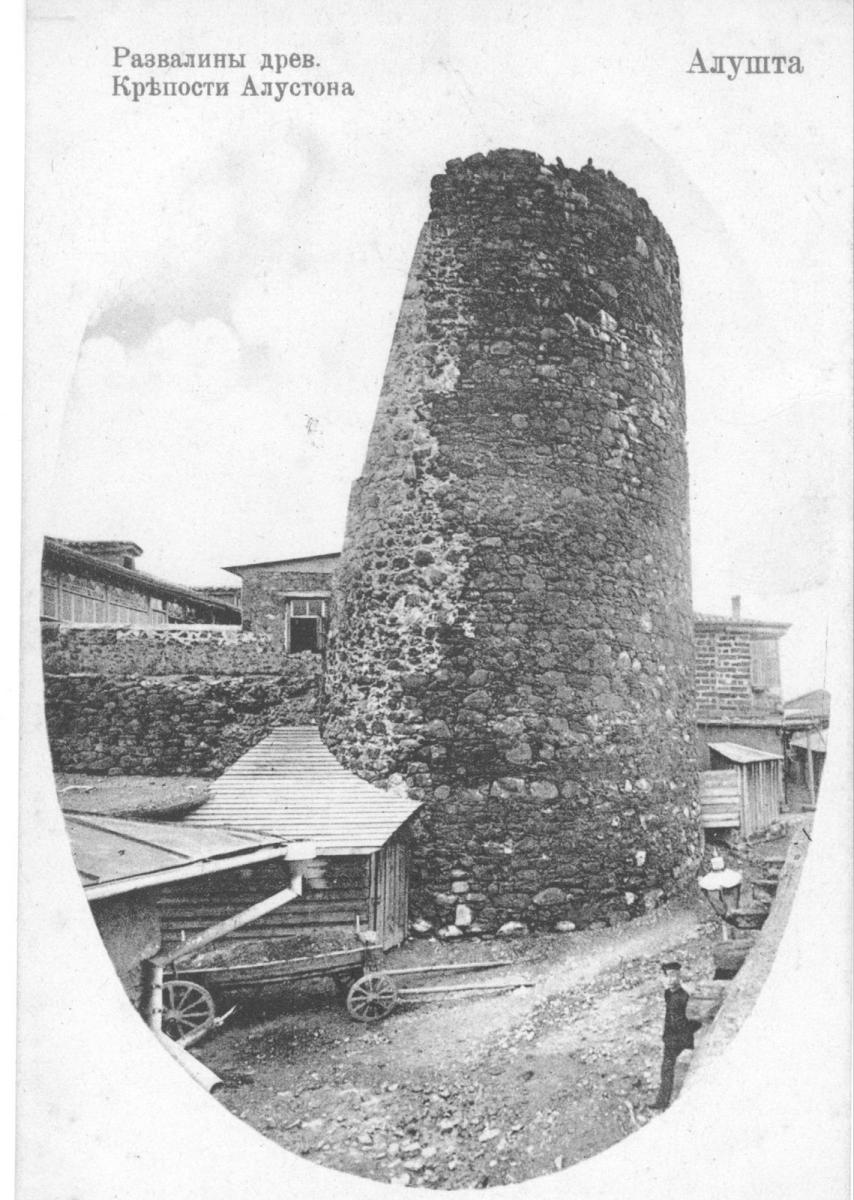

Самое раннее описание оборонительных сооружений средневековой Алушты в Новое время принадлежит П. С. Палласу, побывавшему здесь в 1793—1794 годах. Со ссылкой на трактат Прокопия Кесарийского, руины он определяет как остатки «древней греческой крепости», сообщая при этом о развалинах «трех башен и крепостной стене, сложенных из дикого камня, аршин в 5 вышины и от двух до трех толщины», а также то, что «посреди укрепления заметна поперечная стена». Довольно точными являются наблюдения исследователя относительно качественных характеристик фортификационной структуры объекта:

Самое раннее описание оборонительных сооружений средневековой Алушты в Новое время принадлежит П. С. Палласу, побывавшему здесь в 1793—1794 годах. Со ссылкой на трактат Прокопия Кесарийского, руины он определяет как остатки «древней греческой крепости», сообщая при этом о развалинах «трех башен и крепостной стене, сложенных из дикого камня, аршин в 5 вышины и от двух до трех толщины», а также то, что «посреди укрепления заметна поперечная стена». Довольно точными являются наблюдения исследователя относительно качественных характеристик фортификационной структуры объекта:

Большая круглая башня составляла юго-восточный угол укрепления, против моря, на крутом холме; от нее идет стена прямо на запад, — где она, по причине отлогости холма, укреплена прочнее. На северо-восточной стороне стена укреплена слабее и имела здесь тупой угол, подле которого находилась четырёхугольная башня; а за нею, на расстоянии 70 шагов, — другая, на северном углу. Северный и западный склон холма представляет отвесный утес против долины и здесь заметны только признаки стены

Е. Е. Кёллер, посетивший Алушту в 1821 году, отнёс её оборонительные сооружения к числу достопримечательностей, подлежащих обязательному сохранению, не определяя при этом их происхождение. Сопровождавший учёного в поездке по Крыму архитектор Э. Паскаль выполнил два рисунка — «Вид и план Алушты, с развалинами крепости», судьба которых до сих пор неизвестна. О самом же укреплении Е. Е. Кёллер, задавшись целью выяснить состояние объекта, в своём дневнике сообщил только общее впечатление и отметил возникшее при ознакомлении с памятником недоумение:

18 августа, четверг. В 7 часов утра я вышел, чтобы осмотреть развалины древней крепости. Часть внушительных стен ещё стоит; но от башни с одной стороны вовсе ничего не сохранилось. Если считать, что это остатки генуэзских построек, то удивляет отсутствие на них плит с надписями

П. И. Кёппен первым из исследователей вводит в научный оборот план крепости, который, предположительно, был снят в 1835 году топографом Симферопольской межевой комиссии Литвиненко, в то время выполнившего аналогичную работу на другом памятнике, находившемся недалеко от Алушты — у подножия г. Демерджи. Представляя чертёж, он отмечает, что укрепление, «сообразуясь с местностью, составляло весьма неправильный пятиугольник», внутри которого выделяется обособленная часть «как бы Акрополь или верхний город». Учёный приводит татарские названия башен и их перевод, обращает внимание на отдельные конструктивные характеристики строений, сообщает о ремонте Орта-Куле в 1833 году и обрушении половины Чатал-Куле в 1830 году, пытается определить историческое место объекта, подчеркнув особенность его расположения:

В ряду береговых укреплений Алушта примечательна тем, что отсюда уже следует крепость за крепостью в близком друг от друга расстоянии и в явной между собой связи находившиеся

Упомянутый П. И. Кёппеном ремонт на некоторое время приостановил разрушение оборонительных сооружений крепости, но вскоре необходимость их сохранения вновь стала актуальной. В 1863 году для предупреждения несчастных случаев по предписанию губернатора принимается решение разобрать верхнюю часть башни Чатал-Куле, находившуюся на небезопасном расстоянии от мечети. Одновременно, «для обеспечения нормального существования» средней башни, в которой обнаружилась давняя трещина, рекомендовано устройство «контрфорса с задней стороны высотою примерно в две-трети вышины всей стены».

Упомянутый П. И. Кёппеном ремонт на некоторое время приостановил разрушение оборонительных сооружений крепости, но вскоре необходимость их сохранения вновь стала актуальной. В 1863 году для предупреждения несчастных случаев по предписанию губернатора принимается решение разобрать верхнюю часть башни Чатал-Куле, находившуюся на небезопасном расстоянии от мечети. Одновременно, «для обеспечения нормального существования» средней башни, в которой обнаружилась давняя трещина, рекомендовано устройство «контрфорса с задней стороны высотою примерно в две-трети вышины всей стены».

После удаления верхней части башни Чатал-Куле, в 1871 или 1872 году, оставшаяся часть руины окончательно разрушилась. В конце 1880 года возникла угроза уничтожения верхней половины Орта-Куле, которая, согласно утверждения одного из местных жителей, «валится», что, в конечном итоге, после непродолжительной переписки, ознаменовалось появлением 12 марта 1881 г. примечательного документа, направленного Императорским Одесским обществом истории и древностей в Таврическое губернское правление:

На отношение Губернского Правления от 24 февраля сего года за № 122

Общество имеет честь уведомить, что желательно разобрания Алуштинской башни, угрожающей, как полагает г. Таврический Губернский Инженер, падением, времени которого предугадать нельзя: оно возможно чрез несколько дней и по истечении столетия, общество полагает обстоятельство — сохранить или разобрать — на полное благоусмотрение господина Инженера. Археология и самая Алуштинская историческая местность и общество много будут обязаны господину Инженеру за возможное сбережение этого памятника VI века.

Вице-Президент Мурзакевич.

Секретарь Юргевич.

Результаты неизвестны. В 1897 году вновь потребовалось приведение руин башен в безопасное состояние, на их ремонт было выделено 800 руб. Озабоченность судьбой крепостных построек, а также необходимостью сохранения их исторического облика проявили Московское Императорское археологическое общество, Императорская археологическая комиссия и Таврическая учёная архивная комиссия. Затянувшаяся на несколько лет бюрократическая волокита благополучно завершилась к осени 1901 года закладкой вывалов и возведением контрфорсов, причём четверть отпущенных средств осталась неиспользованной.

Результаты неизвестны. В 1897 году вновь потребовалось приведение руин башен в безопасное состояние, на их ремонт было выделено 800 руб. Озабоченность судьбой крепостных построек, а также необходимостью сохранения их исторического облика проявили Московское Императорское археологическое общество, Императорская археологическая комиссия и Таврическая учёная архивная комиссия. Затянувшаяся на несколько лет бюрократическая волокита благополучно завершилась к осени 1901 года закладкой вывалов и возведением контрфорсов, причём четверть отпущенных средств осталась неиспользованной.

Новые проблемы с сохранением памятника возникли в апреле 1909 года, когда обитатели усадеб, смежных с Орта-Куле, обратились к Таврическому губернатору с просьбой относительно башни, пытаясь добиться «распоряжения о снятии верхушки таковой сажени на две и укрепить ее», чтобы обезопасить свои владения от выпадающих из кладки камней. В этот раз вновь Императорская археологическая комиссия озаботилась ремонтом башни без ее разборки.

В 1947 году руины «так называемой генуэзской крепости» были осмотрены Е. В. Веймарном. Ориентируясь на план П. И. Кёппена, он установил, что общая конфигурация оборонительных линий, за исключением передней стены цитадели, ещё прослеживается, а их кладка местами сохранилась на высоту до 7—8 метров. Состояние башен им определено следующим образом:

Чатал-Куле «сохранилась очень плохо», средняя башня, названная исследователем Орта-Капу (что ошибочно, но, учитывая отсутствие точных данных о крепостных воротах, небезынтересно), сильно разрушена и «подперта современным нам контрфорсом», Ашага-Куле «сохранилась на значительную высоту».

Изучение подъёмного материала и осмотр руин фортификационных построек не дали «никаких положительных указаний для того, чтобы крепость считать сооруженной в эпоху раннего средневековья. Как следствие, Е. В. Веймарн пришёл к вполне убедительному выводу:

...если на этом месте и была воздвигнута некогда, согласно Прокопию, крепость Алустон, то она настолько была перестроена генуэзцами, что остатки ее целиком поглощены более новой постройкой.

Причём, по его мнению, более ранняя, нежели генуэзская крепость может быть лишь круглая башня — Ашага-Куле, ибо та не связана со стеной.

Неожиданную и несколько сумбурную информацию о фортификационных сооружениях Алушты сообщает О. И. Домбровский, посвятивший южнобережным укреплениям средневекового Крыма специальное исследование. Традиционно соотнося возведение крепости с царствованием императора Юстиниана I, он отмечает, что от той в настоящее время «сохранились одна из четырёх круглых башен и основание прямоугольной башни более позднего времени», но при этом свои выводы ничем не подкрепляет.

Особое место в истории изучения памятника занимают исследования Л. В. Фирсова. Наряду с обширным цитированием малодоступной тогда работы П. И. Кёппена и новым, с учётом современного (1966 г.) состояния, описанием руин строений, он первым предпринял попытку реконструировать облик фортификационных сооружений крепости, в частности, изобразив предполагаемый вид одной из башен (Ашага-Куле) и примыкающего к ней участка южной оборонительной стены. По его мнению, те завершались зубчатым парапетом с узкими, расширяющимися вовнутрь бойницами и имели простой или сложный карниз с машикули.

Л. В. Фирсов считает, что «генуэзцы укрепили Алушту, использовав старую, юстиниановских времен, крепость, значительно переделав ее на свой архитектурный вкус», отмечая при этом то, что «невозможно с достоверностью отличить византийские кладки от кладок генуэзских».

В исследованиях, посвящённых рассмотрению непосредственно архитектурных аспектов памятника и отчасти его исторического контекста, опубликованная информация в большинстве своём априорна и не всегда достоверна. Так, безосновательно сообщается о повреждении крепости монголо-татарами в 1239 году и её восстановлении в XIV в. Ошибочно также утверждение о том, что и Орта-Куле, и Ашага-Куле сложены из крупного известняка, тогда как, на самом деле, пока здесь известен только один случай применения данного камня, да и то в виде тщательно обработанных блоков вторичного использования, которыми оформлен внешний угол первой из упомянутых построек. Определённое сомнение вызывают сведения о реставрации памятника в 1883 году.

Новый этап в исследованиях памятника начался в 1981 году, когда В. А. Сидоренко впервые предпринял попытку археологического изучения укрепления, однако её результаты до сих пор не введены в научный оборот. В течение одного полевого сезона им был выполнен осмотр уцелевших кладок строений, а на свободных от современной, очень плотной, застройки местах Крепостной горки заложено четыре шурфа, в двух из которых удалось выявить невыразительные руины оборонительных стен цитадели.

Более полное представление о скрытых культурным слоем остатках фортификационного ансамбля, равно как реальную периодизацию его сооружений, позволили получить лишь дальнейшие, широкомасштабные, раскопки памятника, осуществлённые в 1984—1995 и 1998 годах Горно-Крымской экспедицией КФ ИА НАНУ под руководством В. Л. Мыца. Археологическими исследованиями выделено пять строительных горизонтов в истории развития средневековой Алушты, прошедшей путь от небольшого византийского укрепления до малого городского центра — генуэзской торговой фактории с мощной крепостью:

1) ранневизантийский: вторая треть VI — вторая половина — конец VII вв.,

2) хазарский: VIII — первая половина X вв.,

3) византийский: вторая половина X — конец XIII вв.,

4) золотоордынский: конец XIII — 80-е годы XIV вв.,

5) генуэзский: 80-е годы XIV — 70-е годы XV вв.

История памятника

Каждый из периодов получил соответствующее отражение в фортификационной структуре и архитектонике оборонительных сооружений города. Раскопки показали, что во второй трети VI в. (между 527—560 гг.) византийцами была возведена небольшая сторожевая крепость с мощными оборонительными стенами, ограждавшими вершину холма по всему периметру. В последующие столетия (VIII—XV вв.) ранневизантийские укрепления служили цитаделью города.

Каждый из периодов получил соответствующее отражение в фортификационной структуре и архитектонике оборонительных сооружений города. Раскопки показали, что во второй трети VI в. (между 527—560 гг.) византийцами была возведена небольшая сторожевая крепость с мощными оборонительными стенами, ограждавшими вершину холма по всему периметру. В последующие столетия (VIII—XV вв.) ранневизантийские укрепления служили цитаделью города.

Стены и башни внешней линии обороны построены генуэзцами не ранее 80-х годов XIV в. Причём, определённое время в научном обороте господствовало априорное мнение, согласно которому те якобы были возведены в 80—90-х годах XIV в. по инициативе и при финансовой поддержке генуэзской администрации и уже к началу XV в. при обрели свой законченный вид. Однако, как было установлено дальнейшими археологическими исследованиями, строительная периодизация генуэзского периода существования Лусты в реальности оказалась значительно сложнее, чем это представлялось ранее.

Полученные в ходе раскопок новые материалы позволили считать, что до 20-х годов XV в. генуэзцы ограничили свои фортификационные мероприятия в Алуште ремонтом и восстановлением византийских укреплений, возведённых при Юстиниане I (527—565) и частично разрушенных монголами в 70-х годах XIII в., которые впоследствии использовались ими как цитадель города. В момент обострения политических отношений с правителем Феодоро Алексеем, начавшим военные действия против Каффы с целью захватить всё побережье Готии от Чембало до Лусты (1422—1423 гг.), в спешном порядке была построена внешняя линия обороны. Это позволило увеличить защищенную часть города на 0,75 га (в 2,1 раза).

Во второй половине 20-х годов, после катастрофического землетрясения 1423 года производился ремонт пострадавших от сейсмического воздействия крепостных стен. Во второй четверти — середине XV в. полной перестройке подвергся северо-западный участок оборонительной стены цитадели, возведенной ещё при Юстиниане I. Причиной разрушения первоначального сооружения также могло быть землетрясение 1423 года.

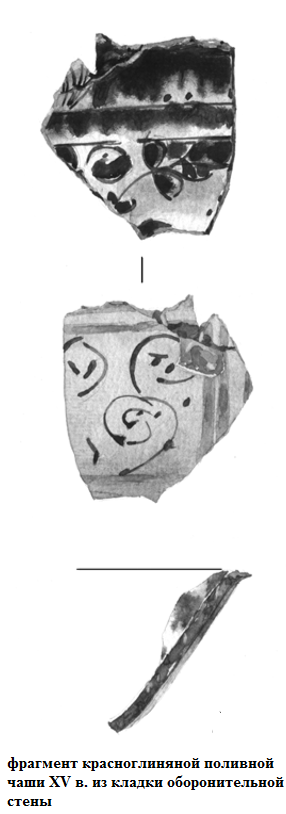

Последний строительный период крепости относится уже к 60-м годам XV в. В это время был полностью перестроен внешний контур обороны, который немного выдвинулся в напольную сторону. Возведению куртин и башен предшествовала тщательная инженерная подготовка в виде вертикальной и горизонтальной планировки склона Крепостной горки. Новые фортификационные сооружения отличались высоким качеством выполнения строительных работ и соответствовали требованиям защиты от огнестрельной артиллерии.

Во время перестройки внешнего периметра обороны генуэзской Лусты, крепостная стена начала 20-х годов XV в. была частично разобрана. По мнению В. Л. Мыца, согласно результатам изучения башни Орта-Куле, можно предположить, что в 60-х годах XV в. генуэзцы завершали крепостное строительство Лусты. К этому времени город был обнесён внешней (второй) оборонительной стеной с тремя башнями.

На основании тех же данных, принимая во внимание характерные региональные особенности военной архитектуры Таврики, к совершенно иным выводам пришёл С. Г. Бочаров. Он, напротив, допускает, что с переходом генуэзских владений в Крыму под управление банка Св. Георгия в конце 50-х годов XV в. контроль над Лустой, а возможно, и её округой, был передан феодоритам. Как следствие, строительный период крепости, относящийся к 60-м годам XV в., связан не с деятельностью коммуны Каффы, а с фортификационными мероприятиями династов Феодоро на восточных границах княжества. Исходя из этого предположения, С. Г. Бочаров сделал заключение, согласно которому единственным генуэзским крепостным объектом в первой половине XV в. была цитадель Лусты, что, по его мнению, позволяет понять, почему консул Алушты в 1449 году, имея в своём распоряжении самую мощную крепость и, следовательно, самый населённый пункт побережья, согласно Устава платил налогов в два раза меньше, чем консулы Партенита и Гурзуфа.

На основании тех же данных, принимая во внимание характерные региональные особенности военной архитектуры Таврики, к совершенно иным выводам пришёл С. Г. Бочаров. Он, напротив, допускает, что с переходом генуэзских владений в Крыму под управление банка Св. Георгия в конце 50-х годов XV в. контроль над Лустой, а возможно, и её округой, был передан феодоритам. Как следствие, строительный период крепости, относящийся к 60-м годам XV в., связан не с деятельностью коммуны Каффы, а с фортификационными мероприятиями династов Феодоро на восточных границах княжества. Исходя из этого предположения, С. Г. Бочаров сделал заключение, согласно которому единственным генуэзским крепостным объектом в первой половине XV в. была цитадель Лусты, что, по его мнению, позволяет понять, почему консул Алушты в 1449 году, имея в своём распоряжении самую мощную крепость и, следовательно, самый населённый пункт побережья, согласно Устава платил налогов в два раза меньше, чем консулы Партенита и Гурзуфа.

Первым из исследователей С. Г. Бочаров предлагает объёмную, относительно убедительную, реконструкцию внешнего вида крепостного ансамбля в XV в. Основным недостатком предпринятой им попытки визуализации объекта является излишняя идеализация фортификационной структуры укрепления, а также сильное уплощение рельефа ограждённой территории и подступов к ней. Допущены неточности в деталях. В частности, талус Орта-Куле ошибочно охватывает с напольной стороны весь внешний контур здания, что противоречит материалам раскопок.

Спорными являются машикули, которыми автор наделяет завершения всех трёх башен. Вход в цитадель изображен в виде обычного арочного проёма у излома пер

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: