Углубленное чтение

Херсонес. Городище

Крымский полуостров необычайно богат различными памятниками, представляющими значительную ценность для историков и археологов. Среди них особое место занимает Херсонес Таврический. Этот город играл определяющую роль в развитии региона, на протяжении двух тысяч лет он являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья. Херсонес сыграл удивительную роль в истории множества народов. Он был основан древними греками; его союзниками и покровителями были римляне, в течение семи столетий им владели византийцы, его безуспешно пытались завоевать скифы и гунны, хазары, печенеги и половцы. Предположительно из Херсонеса на земли Древней Руси распространяется христианское вероучение. Херсонес всегда был известен как среди современников, так и среди будущих исследователей. А изучение памятника продолжается почти два столетия. Древний город Херсонес является самым величественным археологическим памятником юга России. Его размеры, сохранность и расположение привлекают к нему взоры ученых и путешественников, краеведов и просто любителей древностей. Херсонесу посвящено огромное количество литературы, и в данной статье предлагается лишь общая характеристика истории самого городища и его исследований.

Херсонес Таврический или Херсонес в переводе с древнегреческого - «полуостров». В византийское время - Херсон, в генуэзский период - Сарсона, в летописях Древней Руси – Корсунь, у тюрских народов - Сары-Кермен (рыжая крепость) - полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Город, основанный на берегу бухты, которую в наши дни называют Карантинной, получил название Херсонес Таврический. Так же греки именовали и весь Крым, а его юго-западный выступ, на котором теперь расположен Севастополь, они называли Малым Херсонесом («Малый Херсонес» в наши дни называется Гераклейским полуостровом). Херсонес - единственный античный полис Северного Причерноморья, городская жизнь в котором непрерывно поддерживалась вплоть до конца ХIV века.

Херсонес Таврический или Херсонес в переводе с древнегреческого - «полуостров». В византийское время - Херсон, в генуэзский период - Сарсона, в летописях Древней Руси – Корсунь, у тюрских народов - Сары-Кермен (рыжая крепость) - полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Город, основанный на берегу бухты, которую в наши дни называют Карантинной, получил название Херсонес Таврический. Так же греки именовали и весь Крым, а его юго-западный выступ, на котором теперь расположен Севастополь, они называли Малым Херсонесом («Малый Херсонес» в наши дни называется Гераклейским полуостровом). Херсонес - единственный античный полис Северного Причерноморья, городская жизнь в котором непрерывно поддерживалась вплоть до конца ХIV века.

Исследования древностей Херсонеса

Самое раннее известие о Херсонесе восходит ко второй половине IV в. до н. э. Оно содержится в сочинении, носящем название «Перипл» («Описание моря»), приписываемом греческому автору Скилаку Кариандскому. Следующее известие, являющееся основным источником, свидетельствующим об основании Херсонеса Гераклеей и Делосом, имеется в «Периэ-гесе» («Землеописании») конца II в. до н. э., приписываемом писателю Скимну Хиосскому. Однако, это «Землеописание» не принадлежит ему, а восходит к более ранним сочинениям — исторической географии Эфора и географии Димитрия из Каллатии (последний жил в конце III в. до н. э. и хорошо знал географию Понта). Наиболее подробное и полное описание Крыма дает географ Страбон, живший в начале I в. н. э. В его «Географии» подробно изложен митридатовский период истории Крыма (конец II— I вв. до н. э.). Уделено в ней достаточно места и описанию Херсонеса и его окрестностей. Сам Страбон в Крыму, однако, не был и для истории Херсонеса пользовался другими авторами, в частности, Димитрием из Каллатии. Более поздние греческие писатели, кратко упоминающие о Херсонесе, большей частью пользовались сочинениями своих предшественников. Из римских писателей краткие сведения о Херсонесе сообщают: Плиний Старший, Помпоний Мела, Трог Помпей и др.

Для истории средневекового Херсонеса (или Херсона, как он назывался в средние века в византийских источниках, или Корсуня — в памятниках древнерусской письменности) ценные сведения сообщают византийские писатели. Прокопий в трактате «О постройках» пишет, что при строительстве укреплений в Крыму в правление Юстиниана I были восстановлены и стены Херсонеса. Готский историк Иордан в сочинении «О готах» сообщает о варварском населении Крыма, о племенах гуннов, живших по соседству с Херсонесом, и о торговле последнего с Азией. Упоминания о Херсонесе в XV—XVI вв. следует отнести уже не к городу, а к его развалинам, так как на рубеже XIV— XV вв. Херсонес был сожжен и разрушен. Описания руин города, составленные путешественниками, имеют значение исторического источника, так как в первые столетия после гибели Херсонеса его развалины давали еще представление о нем как о городе.

Первые описания руин Херсонеса принадлежат перу Мартина Броневского, посла короля Речи Посполитой Стефана Батория к татарскому хану Мухаммед – Гирею II. Увиденное произвело на польского дипломата большое впечатление. С началом строительства крепости Севастополь, для расположенного неподалеку Херсонеса начались другие времена. К сожалению, первоначально руины древнего города служили лишь строительным материалом для растущего молодого города. Об этом писал и П.И.Сумароков в своих «Записках Крымского судьи», и академик П.С.Паллас, посетивший Крым в 1793 — 1794 годах по поручению российского правительства.

Первый период исследований Крыма начинается сразу после присоединения территорий северного побережья Черного моря к России, когда изучение памятников региона стало основой деятельности Петербургской Академии наук. Главным результатом начального периода исследования Херсонеса являются крупномасштабные карты Херсонеса и его округи (Гераклейского полуострова), выполненные в 1786 г. под руководством К. И. Габлица и опубликованные впоследствии выдающимся историком того времени митрополи$ том Евгением Болховитиновым.

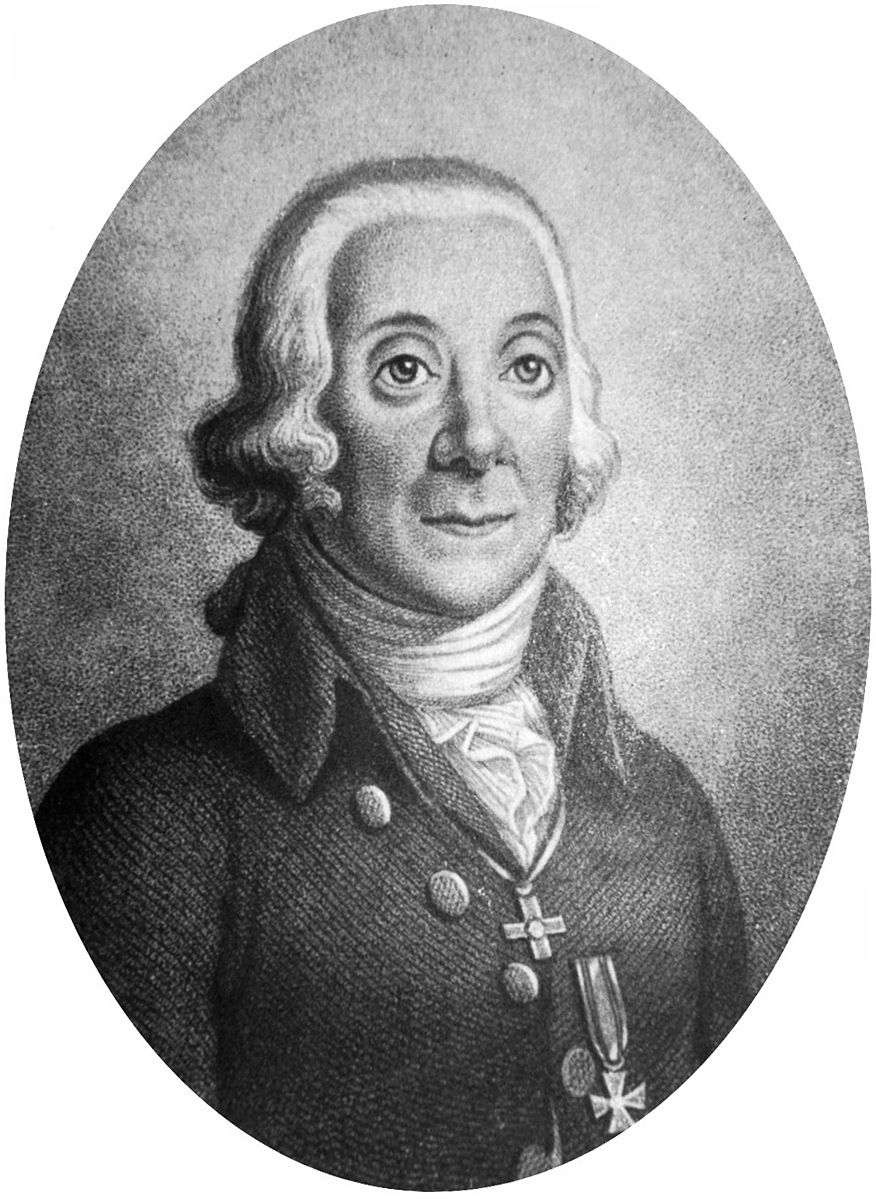

Следующий этап изучения Херсонеса связан с именами П. С. Палласа и Ф. Дюбуа де Монпере. В ходе своего второго путешествия П.С. Паллас исследовал Таврическую область. Результатом явилась книга «Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам русского государства в 1793–1794 годах» с посвящением императору Александру I. В этом труде Палласом освещены вопросы геологической структуры, флоры, фауны и истории Крымского полуострова. Исследователь писал:

Окрестности Севастополя... представляют собой поистине классическую почву, где на каждом шагу встречаются греческие древности.

Осматривая Гераклейский полуостров, Паллас сделал ряд конкретных наблюдений и выводов относительно его античных памятников. Им была показана граница Гераклейского полуострова и зафиксированы остатки не сохранившейся до настоящего времени стены между Балаклавой и Севастопольской бухтой. Паллас первым интерпретировал назначение линейных каменных кладок, покрывавших Гераклейский полуостров: «Херсонес покрыт следами старых стен, по-видимому, построенных для ограждения полей». То, что Паллас назвал полями, в настоящее время считается сельскохозяйственными наделами граждан Херсонесского полиса. Также Паллас обратил внимание на остатки башен на Гераклейском полуострове и сделал вывод об одной из их функций, назвав эти башни укреплениями для защиты долин. Далее Паллас провел разведки на Маячном полуострове (являющемся юго-западной оконечностью Гераклейского полуострова), где находились остатки «древнего Херсонеса», упомянутого Страбоном. В результате этих разведок были открыты крепостные сооружения на перешейке Маячного полуострова, которые показались Палласу настолько значительными, что он назвал Страбонов Херсонес «самой замечательной местностью во всем Херсонесе в отношении древностей». В верховье бухты, находящейся с северной стороны Маячного полуострова (она называется Казачьей), есть небольшой остров. На этом острове Палласом были зафиксированы строения, которые он включил в общую систему древних крепостных сооружений на перешейке полуострова:

Осматривая Гераклейский полуостров, Паллас сделал ряд конкретных наблюдений и выводов относительно его античных памятников. Им была показана граница Гераклейского полуострова и зафиксированы остатки не сохранившейся до настоящего времени стены между Балаклавой и Севастопольской бухтой. Паллас первым интерпретировал назначение линейных каменных кладок, покрывавших Гераклейский полуостров: «Херсонес покрыт следами старых стен, по-видимому, построенных для ограждения полей». То, что Паллас назвал полями, в настоящее время считается сельскохозяйственными наделами граждан Херсонесского полиса. Также Паллас обратил внимание на остатки башен на Гераклейском полуострове и сделал вывод об одной из их функций, назвав эти башни укреплениями для защиты долин. Далее Паллас провел разведки на Маячном полуострове (являющемся юго-западной оконечностью Гераклейского полуострова), где находились остатки «древнего Херсонеса», упомянутого Страбоном. В результате этих разведок были открыты крепостные сооружения на перешейке Маячного полуострова, которые показались Палласу настолько значительными, что он назвал Страбонов Херсонес «самой замечательной местностью во всем Херсонесе в отношении древностей». В верховье бухты, находящейся с северной стороны Маячного полуострова (она называется Казачьей), есть небольшой остров. На этом острове Палласом были зафиксированы строения, которые он включил в общую систему древних крепостных сооружений на перешейке полуострова:

Первым замечается также у начала полуострова малый остров… Считаю себя обязанным дать план этого укрепления… Сильнейшая защита была на самом островке, обороняемом не только толстыми стенами из тесаного камня, но и башнями, основания которых еще видны... По-видимому, с этого же угла до моря шла стена и почти против нее — другая, от прибрежья залива по направлению к высоте, где был расположен город. Представляю сообразить, было ли это укрепление построено для защиты древнего Херсонеса или это была крепость, воздвигнутая скифским царем Скилуром.

Относительно назначения древнейших строений на острове в Казачьей бухте у последующих исследователей нет единого мнения. Необходимо отметить, что, несмотря на то что Паллас не проводил на Гераклейском полуострове археологических раскопок, он видел его античные памятники в наиболее сохранном виде. Существенно, что его наблюдение об оборонительном сооружении на острове в Казачьей бухте было подтверждено раскопками Косцюшко-Валюжинича. Это заставляет нас с вниманием отнестись к предположению Палласа, что на острове находилось именно укрепление для защиты «древнего Херсонеса» (возможно, башня).

Следующий этап изучения Херсонеса связан с именем Фредерика Дюбуа де Монпере, выходца из Швейцарии, ученого-путешественника, который посетил Севастополь в начале 30-х годов ХIХ в. Разработанный им план путешествия по южной России был осуществлен при помощи русских ученых и поддержке императора Николая I. В результате было издано «Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Колхиду, Грузию, Армению и в Крым» в шести томах (1838–1843). Труд Дюбуа де Монпере — это уже не отдельные наблюдения античных памятников, а научная работа, предвосхищающая и приближающаяся к их современному пониманию. Характеристике памятников Гераклейского полуострова в шестом томе описаний путешествия предпослана геологическая, физическая и историческая характеристика полуострова. Дюбуа де Монпере писал:

Следующий этап изучения Херсонеса связан с именем Фредерика Дюбуа де Монпере, выходца из Швейцарии, ученого-путешественника, который посетил Севастополь в начале 30-х годов ХIХ в. Разработанный им план путешествия по южной России был осуществлен при помощи русских ученых и поддержке императора Николая I. В результате было издано «Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Колхиду, Грузию, Армению и в Крым» в шести томах (1838–1843). Труд Дюбуа де Монпере — это уже не отдельные наблюдения античных памятников, а научная работа, предвосхищающая и приближающаяся к их современному пониманию. Характеристике памятников Гераклейского полуострова в шестом томе описаний путешествия предпослана геологическая, физическая и историческая характеристика полуострова. Дюбуа де Монпере писал:

«Гераклейский полуостров — изолированная платформа, образующая угол между морем, степью и гористым регионом, который дорийцы из Гераклеи отвоевали у тавров: сухая и каменистая почва, разрезанная великолепными бухтами, лишь благодаря человеческой изобретательности стала пригодной для жизни».

Одним из результатов работы Дюбуа де Монпере явился «План Гераклейского полуострова», который он нанес на точную для своего времени военно-топографическую основу — карту выдающегося русского картографа капитан-лейтенанта Е. П. Манганари. На плане показано размежевание полуострова на участки и впервые зафиксировано внутреннее межевание участков. Дюбуа де Монпере первым дал описание межевых стен полуострова. Важнейшим является его тезис:

«Херсонес, построенный между Карантинной бухтой на востоке и Созийской (Песочной) на западе, был лишь обособленной частью своего предместья, которое охватывало все плато Гераклейского полуострова. Предместье, покрытое селениями, садами, виноградниками, имело, как и город, свою стену».

Таким образом, Дюбуа де Монпере впервые обособил город от «предместья», установив, что есть город и что есть «предместье» — то, что позднее стали называть городом и хорой. Так же первым Дюбуа де Монпере написал о единовременном размежевания Гераклейского полуострова, говоря уже не об улицах города, как Габлиц, а о дорогах «предместья».

«Поверхность полуострова была разделена параллельными линиями, которые расчерчивали его по всей длине и ширине, пересекаясь под прямым углом. Овраг, ров, скала — ничто не изменяло их направления. Эти линии... были дорогами, основными или проселочными... с каждой стороны воздвигались стены, заключавшие правильные четырехугольники, которые были окружены с четырех сторон дорогами, и доступны отовсюду... Зажатые в пределах полуострова колонисты вынуждены были проявлять изобретательность; видя его сегодняшнюю пустынность, трудно поверить, что 300 загородних усадеб могли разместиться на нем. Эта нехватка почвы вынудила жителей Херсона усвоить систему раздела и управления, которая давала им большие преимущества».

Дюбуа де Монпере назвал количество участков, близкое к данным современных исследований, первым употребив термин «надел». Он понял также, что полуостров «был предназначен для культуры винограда». На планах Ф. Дюбуа де Монпере впервые прорисована дорога, продолжавшая главную улицу Херсонеса и соединявшуюся затем с центральной магистралью «древнего Херсонеса» Страбона. Согласно Дюбуа де Монпере, она будет именоваться «Большой херсонесской дорогой». Приведем ее описание:

«Дорога, уступая неровностям почвы, обходит склоны, холмы, пересекает овраги по насыпям, а достигнув Стрелецкой бухты, идет по вымостке из огромных камней... Наконец дорога упирается в верховья Круглой бухты. Спускаясь, я не могу удержаться от восхищения, любуясь этим живописным ансамблем извилистых бухточек, которые, даже будучи лишены украшавших их фруктовых садов и усадеб, тем не менее прекрасны. Две руины на берегах этой бухты (Казачьей), воды которой не взволнует никакая буря, стоят одна против другой на двух мысах, и из глубины бухты кажется, что они замыкают ее в отдельный бассейн».

Дюбуа де Монпере представил типологию усадеб и башен Гераклейского полуос$ трова. Он писал: «Усадьбы Херсонеса не несут следов какого-либо архитектурного стиля... постройки сгруппированы ради соображений удобства, а не доставления радости глазу; нет ни колонн, ни других украшений. Единственная роскошь, которую позволял себе херсонесец, состояла в прочности его донжона. Усадьбы... группировались вдоль главных дорог... сосредотачивались вокруг источников прекрасной ключевой воды. Все они располагались скорее на возвышенных местах, нежели в глубине балок, и из многих открывался изумительный вид на Полуостров, на горы и даже на море с его бухтами»

Таким образом, Дюбуа де Монпере вслед за Палласом закладывал направления исследования аграрной структуры Херсонесского полиса. В последующем столетии раскопки Херсонеса подвели археологов к необходимости изучения полиса в целом, как города, так и хоры.

Первые раскопки на территории Херсонеса были произведены в 1827 г. лейтенантом Крузе, открывшим, в поисках храма, в котором крестился князь Владимир, три христианских храма. Над одним из них позднее был сооружен собор Херсонесского монастыря. Выбор места для раскопок в то время облегчался тем, что остатки храмов были видны еще на поверхности. В 1835 г. лейтенант Барятинский произвел раскопку восточной базилики.

В 1846—1847 гг. раскопки в городе и на некрополе производил чиновник министерства двора Карейша, но, не получив ценных находок, он вскоре работы прекратил.

С начала 1840-х годов общее наблюдение за состоянием Херсонеса и производимыми в нем работами взяло на себя Одесское общество истории и древностей. Непосредственное наблюдение за Херсонесом было поручено любителю древностей генерал-лейтенанту Аркасу. Благодаря энергии Аркаса и руководителей Одесского общества, в частности его вице-президента Н. Мурзакевича, Херсонес до некоторой степени был огражден от самовольных кладоискательских раскопок, широко распространившихся уже в то время на юге России.

В 1853 г. в Херсонесе была открыта большая базилика на северном берегу графом А. С. Уваровым, производившим пробные раскопки и в других местах нашего юга. В этой базилике, получившей название Уваровской, были открыты мраморные колонны, капители и другие детали, а также хорошо сохранившийся мозаичный пол.

С 1876 по 1885 гг. раскопки в Херсонесе производило Одесское общество истории и древностей. Небольшие средства, по 1 000 руб. в год, на эти работы общество получало частью от Синода, частью от Министерства народного просвещения. Раскопкам были подвергнуты несколько кварталов и улиц в восточной части города, крещальня и небольшой храм с мозаичным полом возле Уваровской базилики. Ценными находками явились два мраморных пьедестала от статуй с надписями в честь Диофанта и Аристона. Недостатком этих раскопок было отсутствие компетентного руководителя: Общество, находившееся в Одессе, большей частью поручало производство работ на месте монастырю и подрядчикам. Отчеты о раскопках изданы в «Отчетах Одесского общества истории и древностей» за соответствующие годы.

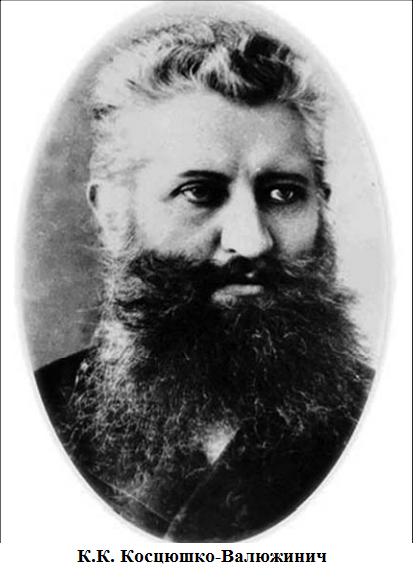

В 1888 г. руководство археологическими раскопками в Херсонесе и ассигнование средств для этой цели взяла на себя Археологическая комиссия. В какой-то степени толчком к проведению этих работ послужила посланная за год перед этим докладная записка председателя Московского археологического общества графини П. С. Уваровой на имя Александра III, в которой красочно описывалось бедственное состояние античных памятников Херсонеса. Императорская археологическая комиссия не только получила исключительное право на проведение в Херсонесе раскопок, но и право подобрать достойную кандидатуру руководителя проводимых исследований. Им стал житель Севастополя К. К. Косцюшко-Валюжинич. Уже первый полевой сезон ока- зался настолько успешным, что в дальнейшем, вплоть до начала первой мировой войны, Археологическая комиссия ежегодно проводила исследования в Херсонесе.

В 1888 г. руководство археологическими раскопками в Херсонесе и ассигнование средств для этой цели взяла на себя Археологическая комиссия. В какой-то степени толчком к проведению этих работ послужила посланная за год перед этим докладная записка председателя Московского археологического общества графини П. С. Уваровой на имя Александра III, в которой красочно описывалось бедственное состояние античных памятников Херсонеса. Императорская археологическая комиссия не только получила исключительное право на проведение в Херсонесе раскопок, но и право подобрать достойную кандидатуру руководителя проводимых исследований. Им стал житель Севастополя К. К. Косцюшко-Валюжинич. Уже первый полевой сезон ока- зался настолько успешным, что в дальнейшем, вплоть до начала первой мировой войны, Археологическая комиссия ежегодно проводила исследования в Херсонесе.

В первые годы средства отпускались в размере 2000 руб. в год, но позднее ассигнования постепенно увеличивались и в 1910-е годы достигли 10—12 тыс. руб., что позволяло вести работы в сравнительно крупных масштабах. К. К. Косцюшко-Валюжинич не имел научной подготовки, но зато как страстный любитель археологии и древностей отдавал все свои силы (и даже средства — в первые годы он жалования от Комиссии не получал) на любимое дело по исследованию Херсонеса. Исследователь один, без помощников, успевал заниматься и руководством раскопок, и составлением научных отчетов, описей находок, и исполнением чертежей открытых строительных остатков, в то же время он вел обширную текущую переписку, заведывал музеем и всеми административно-хозяйственными делами.

Музей в Херсонесе был основан Косцюшко-Валюжиничем в 1892 г. и носил до Октябрьской революции официальное название «Склада местных древностей императорской археологической комиссии». Первоначально музей состоял лишь из одного помещения, но по мере увеличения находок к нему пристраивали дополнительные кладовые, сараи и навесы, была выстроена и квартира, в которой руководитель раскопок жил при музее до самой смерти (14/27 декабря 1907 г.). Косцюшко-Валюжиничем за два десятка лет было собрано огромное количество всевозможных предметов, начиная от мелких вещей, нашитых на планшеты, и кончая мраморными колоннами и капителями. Последние, как и другие крупные архитектурные детали, находились во дворе музея, под открытым небом. Следует отметить, что помимо работ, связанных с раскопками, исследователь много времени уделял и культурному обслуживанию посетителей устроенного им музея.

В течение двадцатилетних раскопок были сделаны такие важные открытия, как: крепостные стены ка юго-восточном участке, городские ворота, ряд христианских храмов, городские кварталы с жилыми домами и общественными зданиями, свыше 2400 могил, склепов и гробниц и т. д. Слабой стороной деятельности Косцюшко-Валюжинича было то обстоятельство, что многие добытые его раскопками вещи оказались «беспаспортными», т. е. не имеющими шифра, вследствие чего осталось неизвестно место их нахождения, поэтому такие вещи в значительной мере потеряли свою научную ценность.

В 1908—1914 гг. раскопки продолжались уже под руководством P. X. Лепера. Велись они как на городище, так и на некрополе. В восточной части города было вскрыто несколько кварталов, заключавших в себе главным образом жилые дома, хозяйственные помещения, цистерны, колодцы и т. п. Раскопки некрополя велись к юго-востоку и к юго-западу от города, всего вскрыто в течение 1908—1914 гг. около 1500 могил. Вещи, происходящие из раскопок 1908—1914 гг., имеют шифры и погодные описи, в которых указано происхождение предметов; таким образом, вещественный материал остался в порядке, дающем возможность подвергнуть его научной обработке.

Но за семь лет своего пребывания в Херсонесе Лепер не составил ни одного отчета о произведенных им раскопках. После его ухода в архиве музея остались лишь краткие полевые дневники, которые он вел в карманных записных книжках. Кроме того, отсутствуют планы и чертежи раскопанного им некрополя, вследствие чего нет данных о размерах и устройстве могил, об их местонахождении, ориентации и т. п. Эти обстоятельства чрезвычайно затрудняют, а часто делают и совсем невозможным, всестороннее изучение как жилых комплексов, открытых в городе, так и могил и погребений с их инвентарем, обнаруженных на некрополе. Лепер успел издать лишь небольшое описание открытых в 1906 г. в западной части Херсонеса участка древнегреческой улицы и четырехаттсидного здания и ряд надписей, происходящих из его раскопок, а также отчет о раскопках, произведенных им на Мангупе.

Систематическому археологическому исследованию Херсонеса мешал монастырь с его храмами, жилыми и хозяйственными зданиями, занимавшими середину городища. Вследствие этого центральная часть города, наиболее важная в археологическом отношении, не была подвергнута сплошным раскопкам. После Октябрьской революции монастырь в Херсонесе был ликвидирован, а все его здания и земельные угодья переданы в распоряжение музея. В 1925 г. музей был реорганизован в больших светлых залах: Античный отдел развернут в бывшей трапезной, Византийский отдел — в церкви архиерейского дома. В последующие годы в малой церкви был устроен античный лапидарий — собрание архитектурных деталей и надгробных памятников античной эпохи; в верхнем этаже собора были собраны в большом количестве капители, базы, колонны и другие архитектурные фрагменты, происходящие из христианских базилик и храмов. В соборе устраивались временные выставки результатов раскопок и др. Нижний этаж собора был использован под музейный фонд.

В течение ряда лет интенсивно велась работа по учету памятников Гераклейского полуострова, в результате которой была составлена археологическая карта района; произведены реставрационные работы над рядом открытых памятников. Археологические работы в Первые годы выразились в проведении разведок. В 1922—1923 гг. в западной части Херсонеса была прослежена оборонительная стена эллинистического периода. В 1925 г. в юго-восточной части городища силами студентов была исследована насыпь между крепостными стенами. С 1926 г. музей приступил к настоящим раскопкам. В течение 1926—1928 гг. раскопки велись внутри юго-восточного участка оборонительных стен; открыты были казарма для солдат римского гарнизона и внутренний фасад 19 куртины. В 1928— 1929 гг. в западной части города была открыта внутренняя сторона оборонительной стены эллинистического периода и обнаружена крепостная стена на обрыве берега, чем установлена западная граница города римского периода. В 1930 г., на холме, раскопан небольшой храм XII—XIV вв. с усыпальницами..

В 1931 г. раскопки в Херсонесе начаты были на северном берегу — с целью исследования прибрежной части, размываемой морем. Работы здесь производились под руководством Г. Д. Белова в течение десяти лет и дали ценные результаты для изучения истории Херсонеса. Достаточно сказать, что на северном берегу оказался некрополь классической эпохи, что имеет решающее значение для определения времени основания города. Обнаруженные в этом некрополе скорченные погребения свидетельствуют о том, что до основания колонии греками здесь существовало туземное поселение.

По инициативе нового директора, К.Э. Гриневича, были систематизированы фондовые коллекции, создана новая музейная экспозиция, продолжены раскопки городища и округи. В 1926 году начался выпуск «Херсонесского сборника» — главного научного издания музея. 30-е годы ХХ столетия принесли много открытий, как на территории городища (в частности начались систематические раскопки Северного района), так и на «хоре» — сельскохозяйственной округе древнего города.

В годы Великой Отечественной войны коллекция Херсонесского музея была эвакуирована на Урал, а сама территория городища и хоры превратилась в укрепрайон с многочисленными военными сооружениями. Многие археологические памятники были повреждены, археологический слой нарушен. В короткий послевоенный срок коллектив музея не только восстановил разрушенные войной сооружения, но и создал новую музейную экспозицию.

С 1947 года продолжились регулярные раскопки, возобновился выпуск «Херсонесского сборника», а в 1952 году открылись новые залы музея – античная и средневековая экспозиции. Глубокие научные исследования, проведенны

С 1947 года продолжились регулярные раскопки, возобновился выпуск «Херсонесского сборника», а в 1952 году открылись новые залы музея – античная и средневековая экспозиции. Глубокие научные исследования, проведенны

Category: Pусский язык

Углубленное чтение

Key words: