文博信息

“全国十大考古新发现”新疆篇之吐峪沟石窟和佛寺遗址

来自: 西域研究 |

发布时间:2022-2-24 11:40 |

查看: 1656 | 发布者: 文心雕龙 |

摘要: 来源:“新疆是个好地方”微信公众号前言新疆地处祖国西北,历来是中西交通要冲和中华文明向西开放门户,历史文化遗产丰富。几代新疆考古工作者历远芳晴翠,涉大漠广川,起文物于地下,飨世人以华章,不仅构建了区域历史文化发展脉络,实证了多民族文化交往交流交融的辉煌历史,也为弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识、深入开展“文化润疆 ...

来源:“新疆是个好地方”微信公众号

新疆地处祖国西北,历来是中西交通要冲和中华文明向西开放门户,历史文化遗产丰富。几代新疆考古工作者历远芳晴翠,涉大漠广川,起文物于地下,飨世人以华章,不仅构建了区域历史文化发展脉络,实证了多民族文化交往交流交融的辉煌历史,也为弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识、深入开展“文化润疆”工程提供了丰富的物质载体。1995年迄今,新疆已有10项考古发现入选历年“全国十大考古新发现”。这些项目上及远古文明曙光,下至汉唐宋元遗韵,涵盖洞穴、聚落、城址、石窟、墓葬等场景,是新疆历年考古发现的代表与缩影。

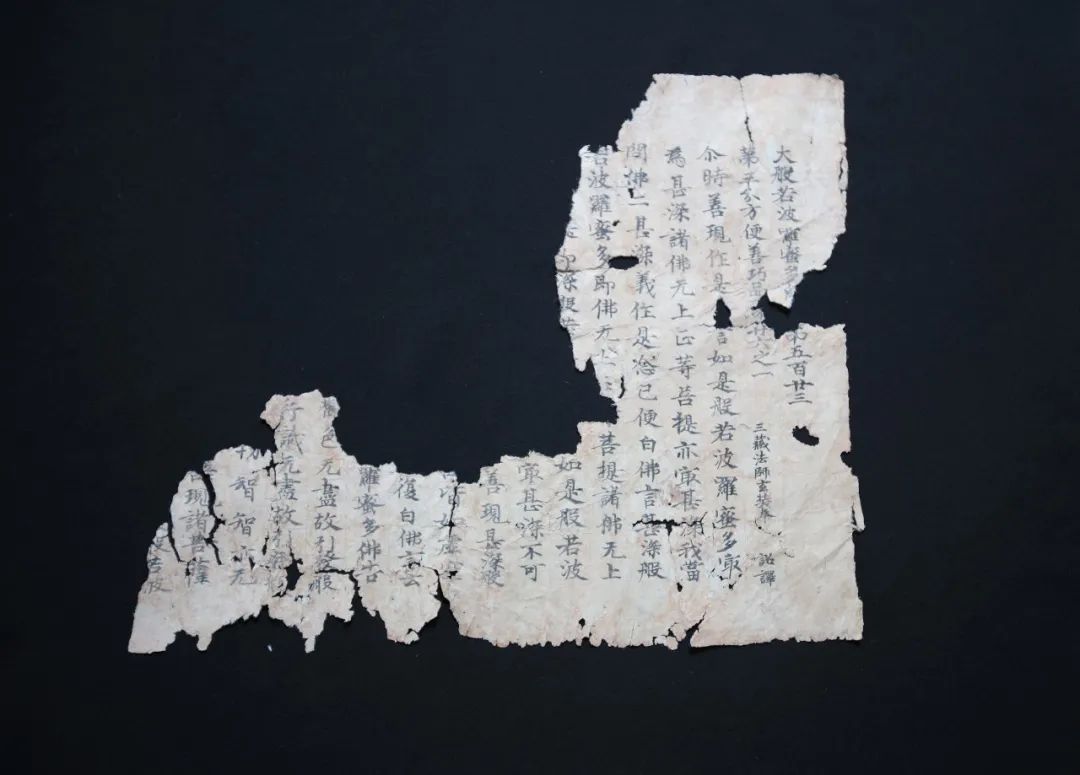

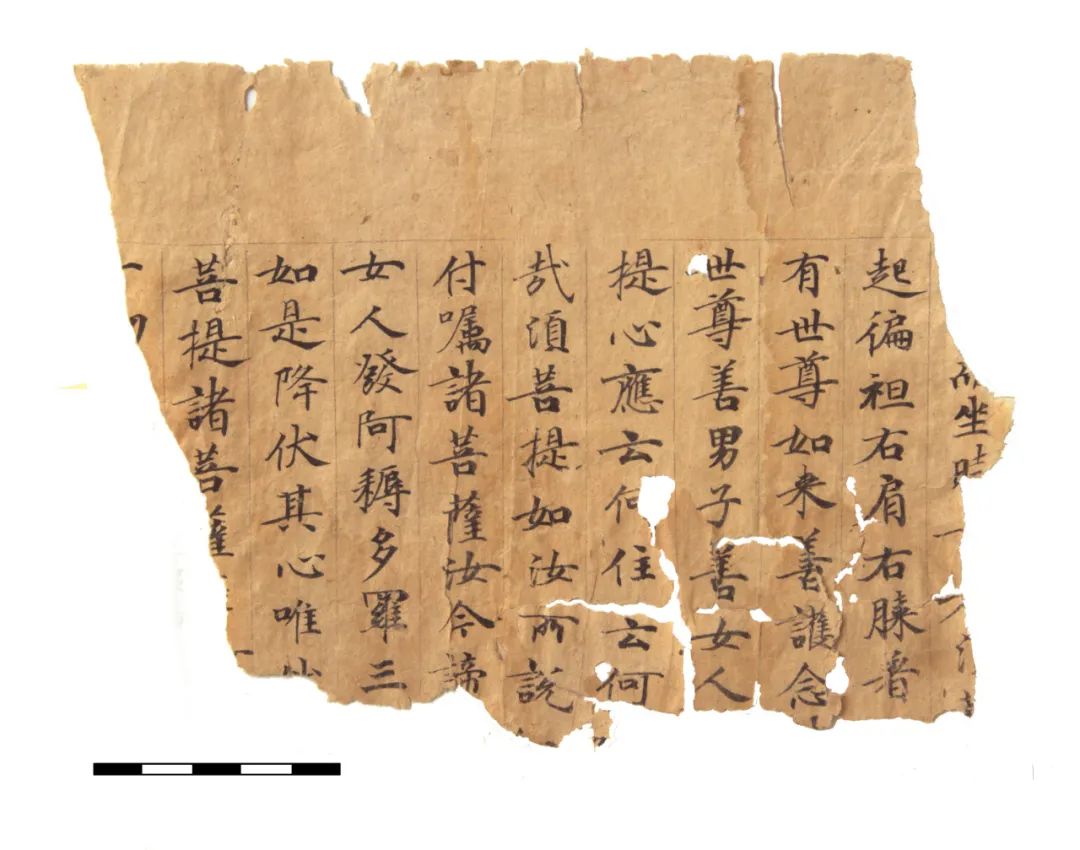

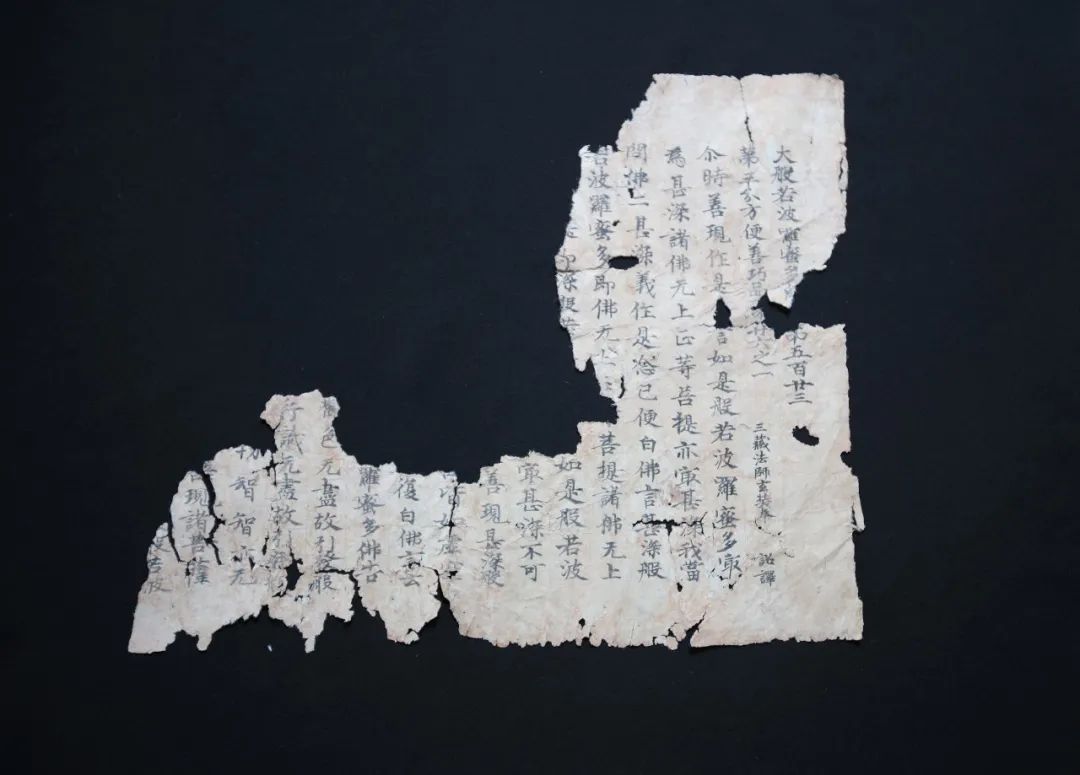

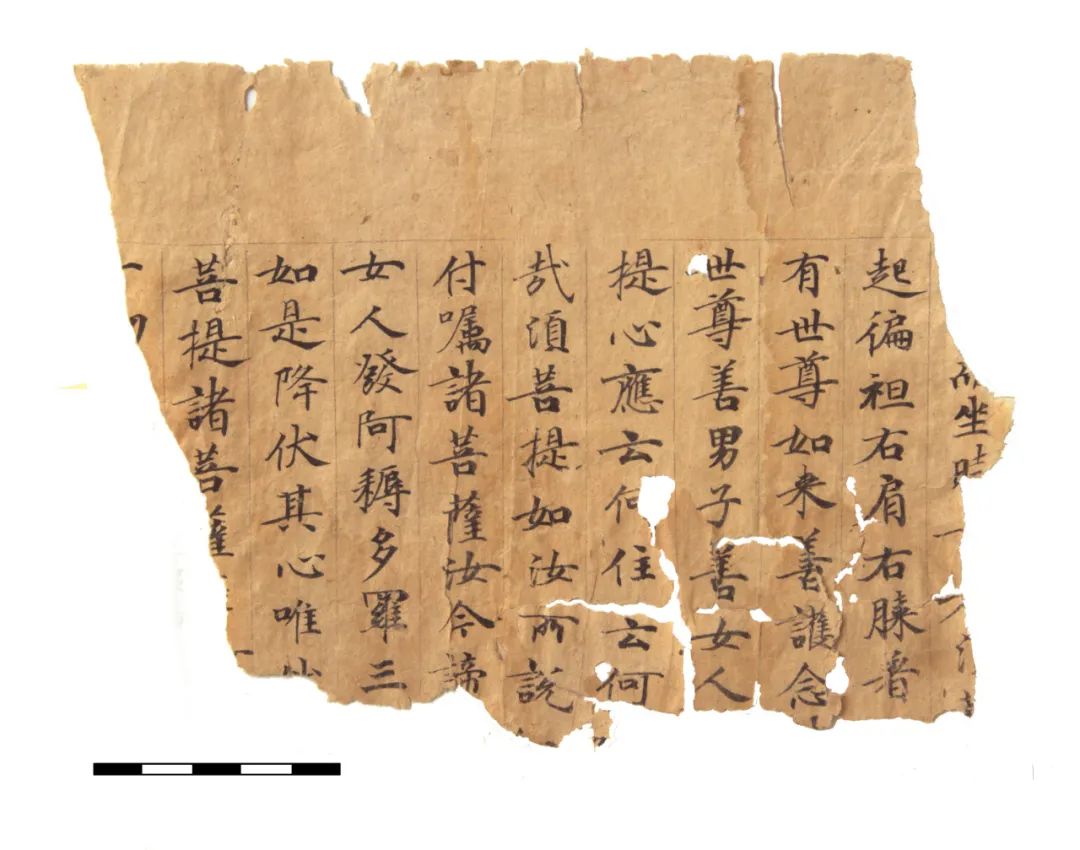

吐峪沟石窟古称“丁谷寺”,建在吐峪沟南部东西两侧的悬崖上,开凿洞窟约100个,开凿年代为公元5世纪至8世纪,是新疆东部最早开凿的佛教石窟遗址群,也是研究佛教石窟寺艺术由西域向内地传播的关键节点。自2010年开始的考古工作,在沟东、沟西新发现两处中心柱窟(大像窟),其形制与壁画风格均显示出较早的时代特征,壁画题材与河西、龟兹、于阗等地明显不同,具有较强的地域特色。新发现的洞窟确定吐峪沟石窟始建于公元5世纪,发掘清理出的石窟内部道路系统以及洞窟改建、维修、封闭遗迹,为开凿洞窟的先后顺序、废弃年代提供了非常宝贵的线索。考古发掘出土了大量的文书,写本文字多样,有汉文、粟特文、藏文、回鹘文、婆罗谜文;内容丰富,有佛经写本、世俗文书、古书注本等;部分文书保存较完整。这些文书为研究古代吐鲁番的社会生活、宗教信仰和语言文字等提供了新的宝贵资料。

吐峪沟内景观

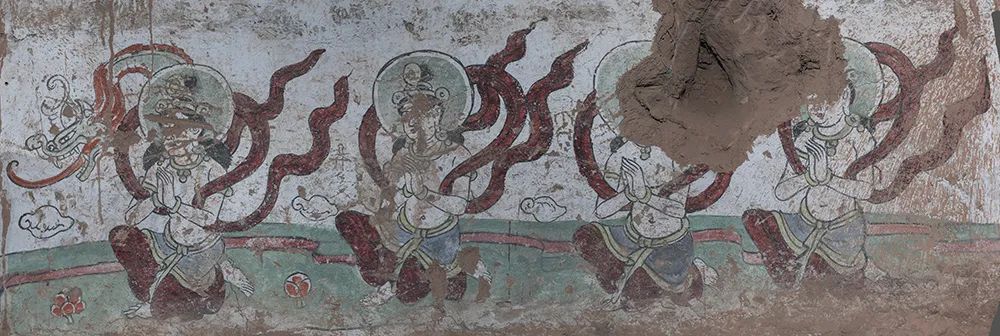

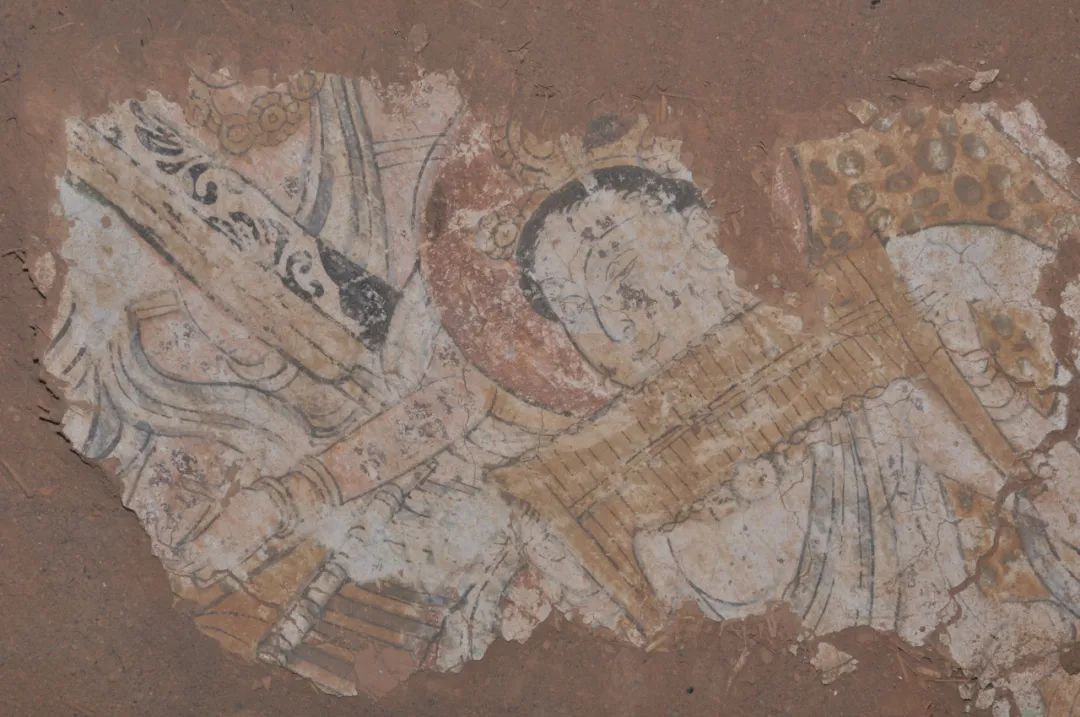

沟西区中心柱窟壁画

中心柱窟右甬道

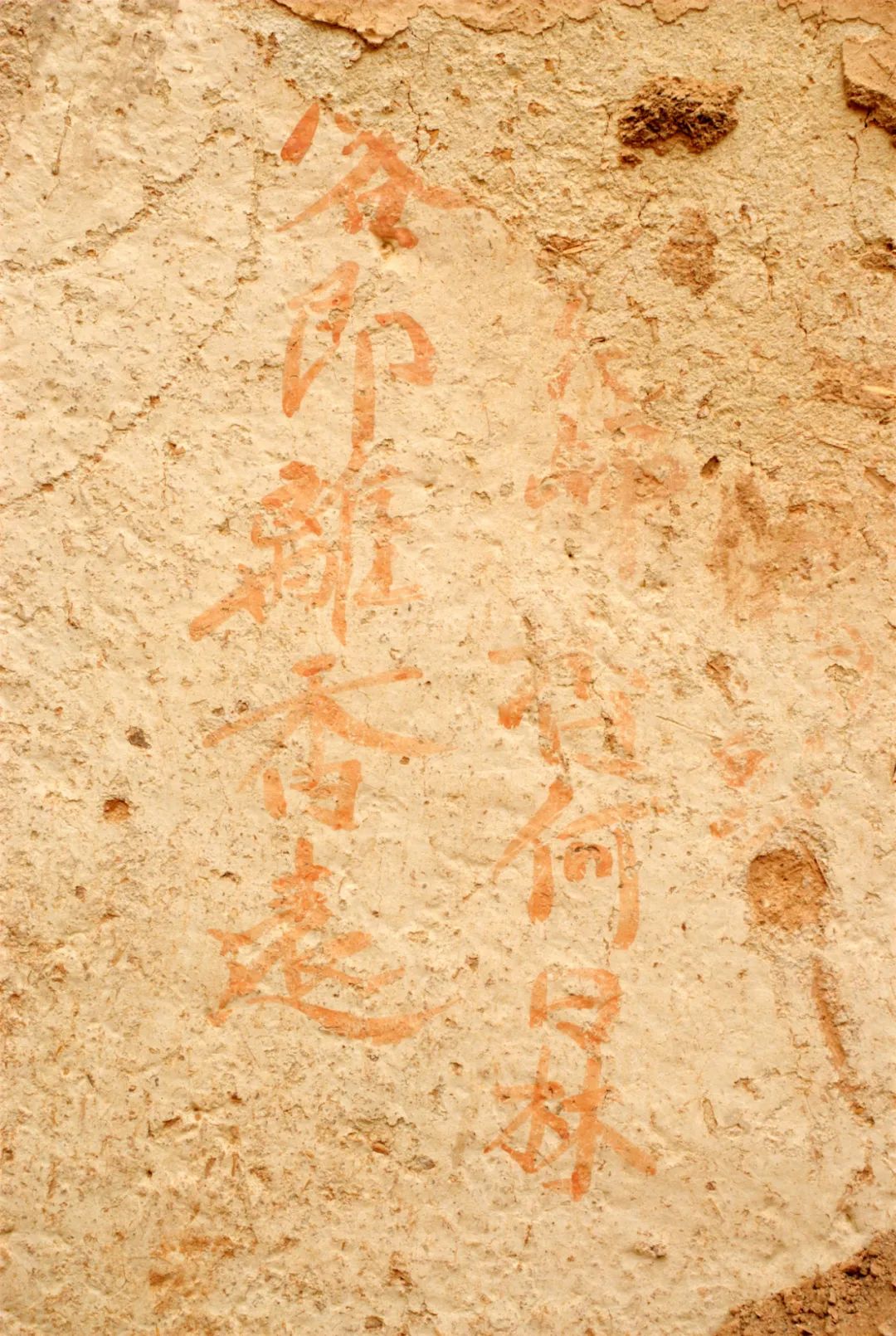

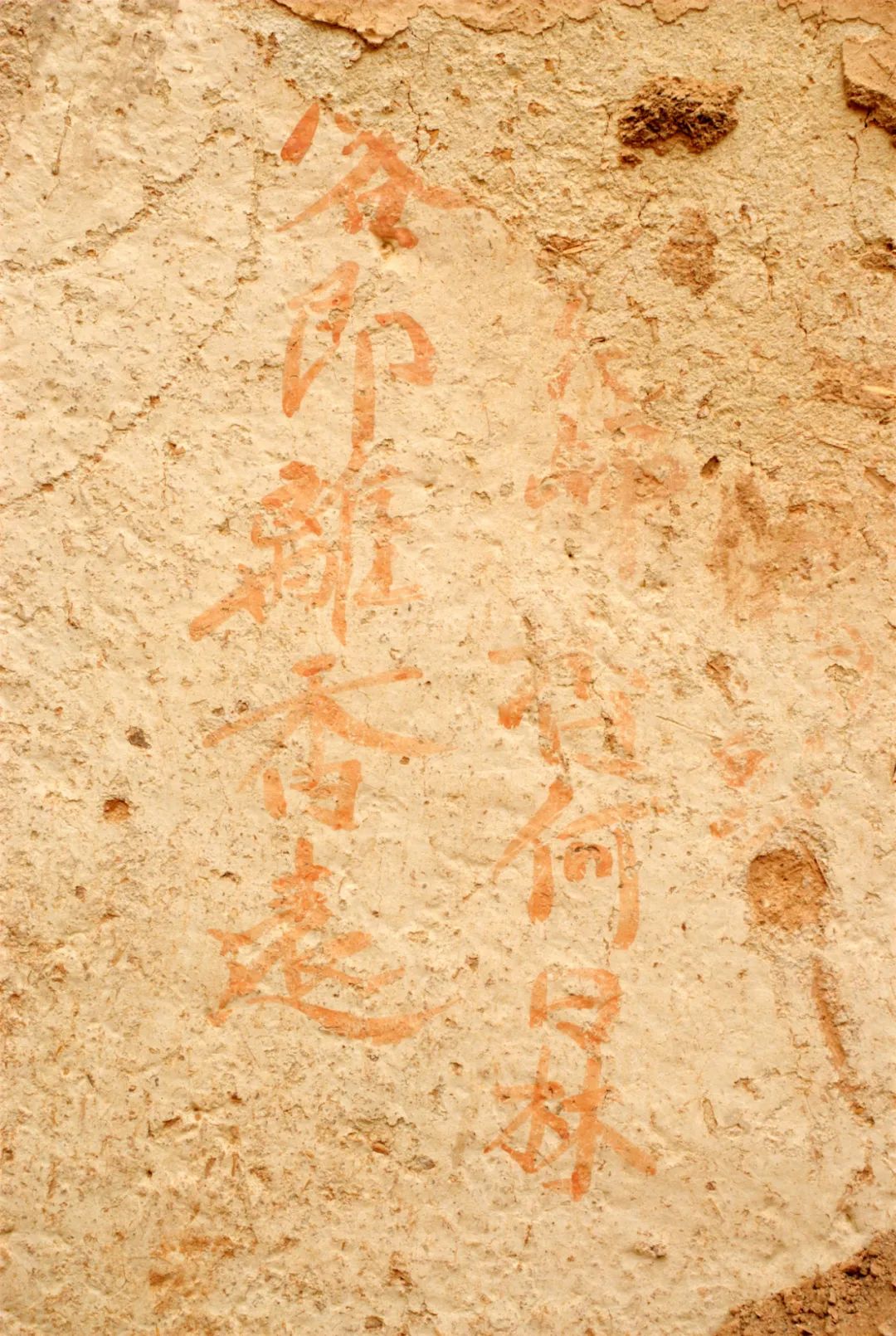

朱书题字

吐峪沟石窟不仅是吐鲁番最早、最大的佛教石窟,也是古丝绸之路沿线的重要佛教遗址。此次发掘中发现的窟前佛寺建筑遗迹非常丰富,出土文物的种类和数量庞大。这些新发现不仅对深入探讨吐峪沟石窟的创建年代、原始外貌、洞窟组合、题材布局、造像特征和绘塑技法具有重要的学术价值,而且为进一步研究古代佛教艺术由南向北、由西向东的传播,特别是高昌石窟寺、龟兹石窟寺与内地石窟寺的关系提供了重要的实物资料。

沟西区中心柱窟壁龛雕塑残块

栏楯建筑构件

木雕菩萨头像

鱼脊椎骨串饰

新发现的两座中心柱窟分别位居沟东、沟西区最显要的位置。窟内中心有通顶方柱,中心柱窟正面原塑一尊大型立像,是窟内礼拜、供养的中心。两处礼拜窟壁画题材、绘画风格均显现出较早的时代特征,约开凿于公元5世纪前后,属于吐峪沟最早的洞窟。特别是窟内发现了与楼兰、尼雅佛塔相似的方形基座覆钵式佛塔,揭示了吐峪沟石窟早期佛塔的形制明显受到南疆地区的影响。窟内左右后甬道壁面均绘有壁画,部分壁画因洞窟崩塌而被损坏。

吐峪沟早期洞窟壁画在绘画技法上与龟兹石窟和甘肃早期石窟有着密切关系,但同时具有浓郁的地域特色。新发现了吐峪沟石窟中前所未见的塑画题材,如沟西中心柱窟甬道成排的大立佛、二身形像奇特的护法神像。佛像均身着袒右袈裟,跣足踏莲花,手势各异。身后有头光、背光,头上罩华盖。佛像下为垂三角纹饰带。中心柱后壁下部为一排八身菩萨像。这些新发现极大地丰富了吐峪沟石窟的内涵,为研究吐鲁番早期佛教艺术的区域特色提供了宝贵的资料。出土遗物中最为重要的是文书。据初步估计,文书大小残片约近万数,大块的文书也有数百件之多。文书内容以佛教写经为主,还有世俗文书和古书注本等。文字以汉文为主,特别珍贵的有汉文与回鹘文双语对译的佛经。部分文书保存较为完整,并有纪年题记,有的经卷还带有卷轴。这些发现对于进一步认识吐鲁番的历史文化以及各民族、各宗教和谐共存的社会背景具有十分重要的历史价值和现实意义。