书籍资料库

吐鲁番出土随葬衣物疏所见服饰信息辨析——以褶袴为例

原作者: 沈雪,郑炳林 |

来自: 北朝考古 |

发布时间:2024-11-10 21:16 |

查看: 1410 | 发布者: gogoyy |

摘要: 引 言一吐鲁番出土随葬衣物疏所见“褶袴”表1 随葬衣物疏中“褶袴”的记录表中1997年洋海墓地所出《缺名随葬衣物疏》背面即高昌永康十二年(477)张祖买奴券,故归为高昌郡至高昌国前期。TAM517号墓所出缺名衣物疏出于该墓女尸身上,应属女性。TAM48号墓为一男二女合葬墓,比对三份衣物疏内容,《延和三年缺名随葬衣物疏》当属男性,其余《某甲随葬衣物疏 ...

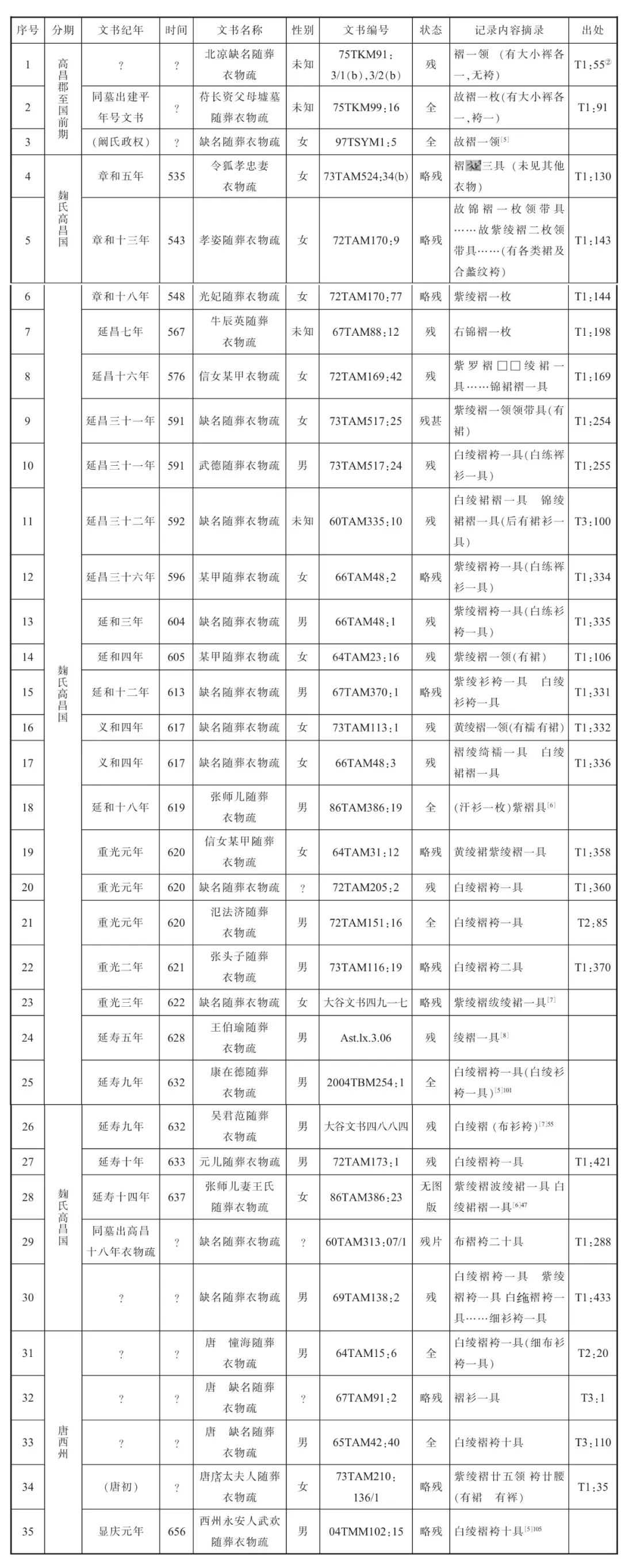

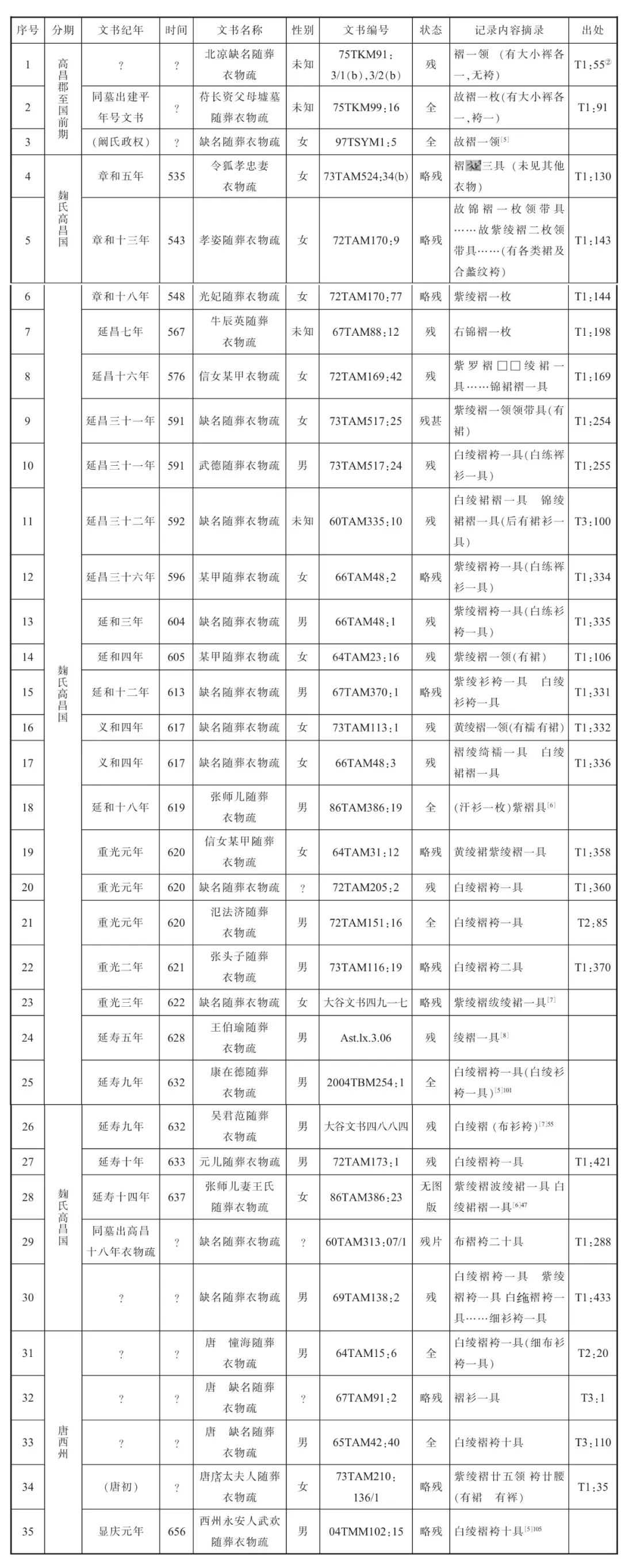

摘要:吐鲁番随葬衣物疏记载的服饰信息情况多样,虽不能完全对应实际的随葬衣物,甚至后来只是作为象征物存在,但却在一定程度上反映了逝者生前的着装情况。其中,褶、袴、褶袴这三个词出现的次数尤多,这三者代表的服装在史籍及出土文书中均有记载,但多有歧义。尤其是“褶袴”的起源多与胡服关联,但“褶”与“袴”在文献里却并不属于胡服。本文旨在辨析这三者的真正面貌,从而管窥丝路上不同文化碰撞、交融所产生的服饰风格的多元性和创新性。衣物疏为记录死者随葬物品的文书,最早源自遣策。《仪礼·既夕礼》:“书遣于策。”郑玄注:“策,简也;遣犹送也,谓所当藏茵以下。”又《汉书·原涉传》中,原涉“削牍为疏,具记衣被棺木”。汉晋时,遣策渐渐发展成衣物疏,书于木牍上。汉时起,不断有汉人徙至高昌,故其丧葬习俗也传播至此。吐鲁番出土随葬衣物疏共71件[1],时间起自前凉咸安五年(377)至唐咸亨四年(673),陆续刊布至今,针对其年号、格式、名物等已有颇多论著。研究至今,学界常见分期为:高昌郡(即十六国)、高昌国、唐西州时期。侯灿据衣物疏发展特点将其分为:高昌郡至高昌国前期(384—501),麹氏高昌国时期(502—640),唐西州时期(640—673)。党燕妮、翁洪寿从阐发衣物疏宗教观念变化的角度将其做了另外的划分。本文着眼于服饰信息的变化,采用侯灿的分期,尝试廓清“褶袴”的具体形貌及发展变化。前述71件衣物疏中,“袴”的记录早于“褶”及“褶袴”。翻检战国以降遣策及衣物疏,早有“袴(绔)”的记载,却未见“褶”,概因“袴”属中原传统服装,初记为“绔”,穿于深衣内,不外露。“褶”之名魏晋时始见于简牍文书和史料中,多与胡服相关。下表(表1)整理褶袴信息,从最早记录“褶”的文书开始。表1 随葬衣物疏中“褶袴”的记录

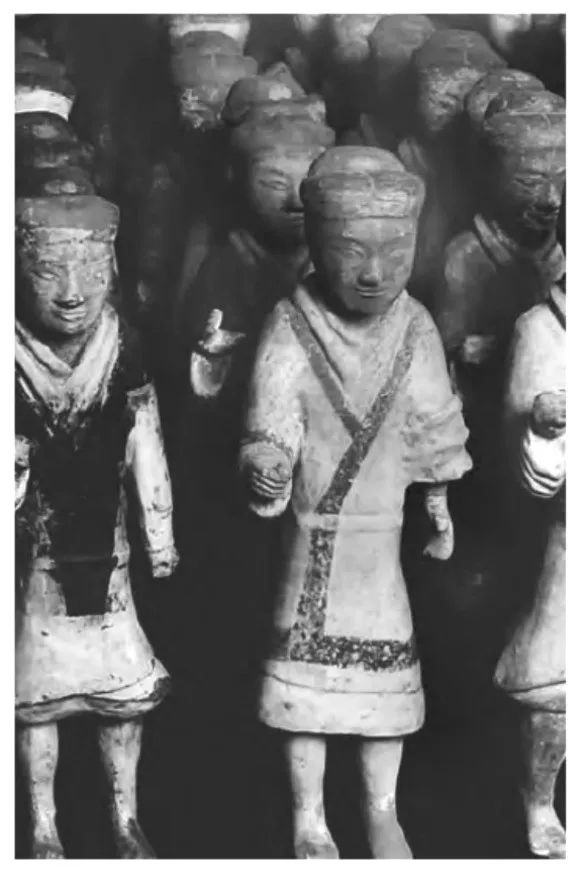

表中1997年洋海墓地所出《缺名随葬衣物疏》背面即高昌永康十二年(477)张祖买奴券,故归为高昌郡至高昌国前期。TAM517号墓所出缺名衣物疏出于该墓女尸身上,应属女性。TAM48号墓为一男二女合葬墓,比对三份衣物疏内容,《延和三年缺名随葬衣物疏》当属男性,其余《某甲随葬衣物疏》及《义和四年缺名随葬衣物疏》属女性。TAM23号墓所出《某甲随葬衣物疏》,据内容归为女性。TAM370号墓未见发掘简报,据衣物疏内容归为男性。TAM113号墓所出衣物疏据其内容及同墓出墓表,当属张顺妻麹玉娥。大谷文书四九一七所录衣物疏据其内容,属女性。TAM138号墓随葬衣物疏无纪年,但同墓出高昌重光四年文书,故归为高昌国时期,据其内容当属男性。如表1所见,高昌郡至高昌国前期,只有关于“褶”“袴”的单独记录,并无“褶袴”;麹氏高昌国时期相关记录最多,“褶袴”一词也是此时出现的,多为男子穿着,女子多着褶、裙,且材质上多用绫;西州时期,衣物疏渐被功德疏代替,只四条记录,有“褶袴”和“衫袴”两种组合形式,材质多为绫。表1记录虽起自377年,但早在327年高昌设郡前已有各类胡汉居民,其中多有中原王朝经河西派驻的屯田兵户及河西移民,其所着戎服及常服正是后来包括褶袴在内各类服饰的来源之一,故有必要考察高昌设郡前的服饰情况。自汉经营西域,与匈奴五争车师,因车师地肥美,匈奴与汉皆于交战间隙多次屯田于此[3],汉吏士多携带家属。东汉大乱后至曹魏,复置戊己校尉。晋时,高昌仍有吏士屯田[4]。阿斯塔那53号墓则出土晋泰始九年大女翟姜买棺木简。东晋时张骏置高昌郡,此时其居民应主要是两汉以来派驻此地的吏士与其家属及自古居于此地的车师人。高昌屯田吏士多为河西派出[5],其戎服当与河西士兵一样。此时的戎服是否已胡化,而自古就居于此地的车师人所着胡服是否与袴褶有关?“褶袴”于史料中记为“袴褶”,始自赵武灵王胡服骑射,虽无明言“胡服”即“袴褶”,但后世多用其来解释胡服。“褶”为上衣,“袴”为下衣,二者在史料记载中均有歧义。《礼记·玉藻》:“禅为 ,帛为褶。”《丧大记》:“君褶衣褶衾。”郑玄注:“褶,袷也。”袷即夹衣,有表里。《仪礼·士丧礼》:“襚者以褶。”郑玄注:“古文褶为袭。”又“迁尸于袭上而衣之,凡衣死者左衽不纽”。《急就篇》:“襜褕袷复褶袴裈。”又“褶,重衣之最在上者也。其形若袍,短身而广袖。一曰左衽之袍也”。综上,褶有如下特征:一、夹衣,二、与袍款式类似,三、短身广袖,四、左衽,五、又名“袭”。其中,“褶”为左衽的部分原因是“褶”通“袭”。但《仪礼》所记丧仪是周礼,汉时丧仪已不同。如马王堆出土遣策中有“袭”的记录,但实物未见左衽之衣。《史记·赵世家》:“赐相国衣二袭。”《集解》:单复具为一袭。王国维认为“褶”与“袭”音义皆近,“褶”谓一衣自有表里,“袭”则数衣相为表里。如立足于上述史料此观点是比较正确的,但结合考古实物,“袭”既非左衽,亦不同于“褶”。河西出土的汉简中,有大量关于“袭”的记录,现择一例移录如下:这是汉时居延关戍边军人的衣物,“袭”为士兵戎服,多由官方配发,汉简中不乏“官袭”“官袍”等记录,士兵死后,官方还会发给“彗椟”用以安葬[6]。此简虽残,但服装搭配一目了然,即上袭下绔,绔即袴。此外,还有“复袭”的记录[7],则“袭”已经变成一种服装款式,并有单、复之分。汉时呼韩邪单于朝,因功“加衣百一十袭”。颜师古注:“一称为一袭,犹今人之言一副衣服也。”则汉时“袭”仍有两种意思:一为士兵戎服上衣的名称,二是量词。汉代墓葬出土大量骑、步兵俑(图1—2),所着均为右衽短衣、收口袴。士兵所着服装并非只一件,这与河西汉简记载相符。河西苦寒,除了官府配给的袭之外,还要穿些私人衣物御寒。兵卒贳卖衣物的记录里也有许多汉代常见的服饰:袍、禅衣、复衣、履等。则“袭”极有可能即士卒穿在最外的戎服上衣:交领右衽、直裾、短至膝、窄袖,搭配收口袴。江苏出土西汉中晚期《侍其繇衣物疏》记有“白纨合绔一,纱縠复袭一”,注者将此处的“袭”释为左衽之衣,为死人所着,“合绔”即合裆裤。据发掘简报,侍其繇当为地方官,从行文看,“袭”与“合绔”相搭配,应是主人生前常服,又或主人生前曾为武官,故有此衣随葬。江陵凤凰山8号墓所出西汉时遣策记有“素布袭一”,据其行文,亦应为主人生前衣物,并非周礼中的死者所着左衽之衣。

,帛为褶。”《丧大记》:“君褶衣褶衾。”郑玄注:“褶,袷也。”袷即夹衣,有表里。《仪礼·士丧礼》:“襚者以褶。”郑玄注:“古文褶为袭。”又“迁尸于袭上而衣之,凡衣死者左衽不纽”。《急就篇》:“襜褕袷复褶袴裈。”又“褶,重衣之最在上者也。其形若袍,短身而广袖。一曰左衽之袍也”。综上,褶有如下特征:一、夹衣,二、与袍款式类似,三、短身广袖,四、左衽,五、又名“袭”。其中,“褶”为左衽的部分原因是“褶”通“袭”。但《仪礼》所记丧仪是周礼,汉时丧仪已不同。如马王堆出土遣策中有“袭”的记录,但实物未见左衽之衣。《史记·赵世家》:“赐相国衣二袭。”《集解》:单复具为一袭。王国维认为“褶”与“袭”音义皆近,“褶”谓一衣自有表里,“袭”则数衣相为表里。如立足于上述史料此观点是比较正确的,但结合考古实物,“袭”既非左衽,亦不同于“褶”。河西出土的汉简中,有大量关于“袭”的记录,现择一例移录如下:这是汉时居延关戍边军人的衣物,“袭”为士兵戎服,多由官方配发,汉简中不乏“官袭”“官袍”等记录,士兵死后,官方还会发给“彗椟”用以安葬[6]。此简虽残,但服装搭配一目了然,即上袭下绔,绔即袴。此外,还有“复袭”的记录[7],则“袭”已经变成一种服装款式,并有单、复之分。汉时呼韩邪单于朝,因功“加衣百一十袭”。颜师古注:“一称为一袭,犹今人之言一副衣服也。”则汉时“袭”仍有两种意思:一为士兵戎服上衣的名称,二是量词。汉代墓葬出土大量骑、步兵俑(图1—2),所着均为右衽短衣、收口袴。士兵所着服装并非只一件,这与河西汉简记载相符。河西苦寒,除了官府配给的袭之外,还要穿些私人衣物御寒。兵卒贳卖衣物的记录里也有许多汉代常见的服饰:袍、禅衣、复衣、履等。则“袭”极有可能即士卒穿在最外的戎服上衣:交领右衽、直裾、短至膝、窄袖,搭配收口袴。江苏出土西汉中晚期《侍其繇衣物疏》记有“白纨合绔一,纱縠复袭一”,注者将此处的“袭”释为左衽之衣,为死人所着,“合绔”即合裆裤。据发掘简报,侍其繇当为地方官,从行文看,“袭”与“合绔”相搭配,应是主人生前常服,又或主人生前曾为武官,故有此衣随葬。江陵凤凰山8号墓所出西汉时遣策记有“素布袭一”,据其行文,亦应为主人生前衣物,并非周礼中的死者所着左衽之衣。

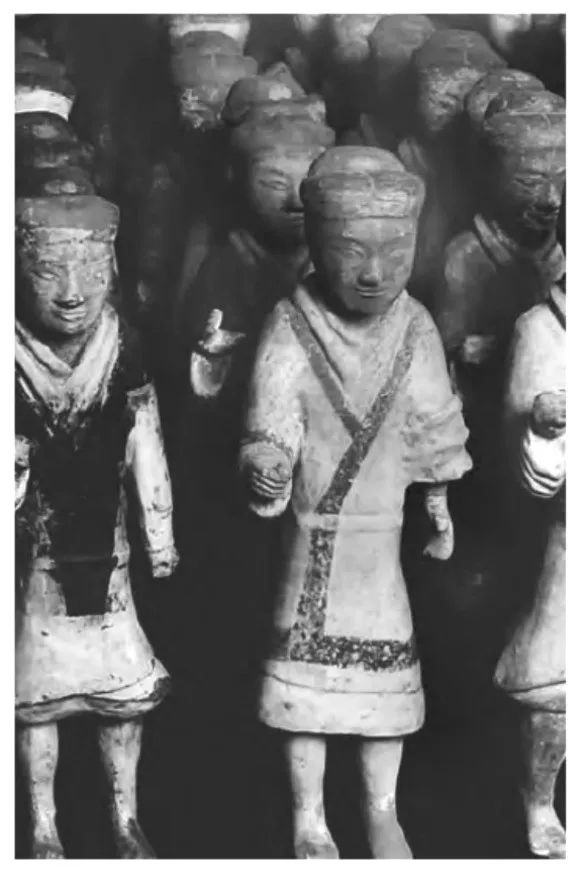

图1 长陵陪葬墓出土的彩绘步兵

图2 杨家湾汉墓出土彩绘骑兵俑

《释名》中有一名为“留幕”的冀州大褶,可知东汉时民间已有“褶”,却未见于此时的衣物疏。同时,河西汉简中均不见“褶”,唯见“袭”与“习”[9]。《流沙坠简》中有一年代稍晚的晋简提到“兵胡市青旃一领”及“故黄旃褶一领”[10],此简出土于蒲昌海北。蒲昌海一名盐泽,即今罗布泊。旃即毡,毛织物,西域少数民族的特产。故此处“褶”当属胡服。战国时,实则诸国均曾借鉴胡服款式,如秦国因与西戎杂处,其戎服多类胡服。马家塬战国晚期西戎墓出土戎人俑即着左衽短衣与合裆袴。汉时所说的“胡”,主要为匈奴与西胡。匈奴人被发左衽,“得汉絮缯,以驰草棘中,衣袴皆裂弊,以示不如旃裘坚韧”。此处的“衣袴”应即胡服,上衣下袴。诺音乌拉墓曾出土较为完整的匈奴服饰交领袍(图3),长1.17米,属于短衣,高1.7米的人穿着约在膝盖上下。此外,埃尔米塔什博物馆还藏有一件经过修复的残片,据其领围线处小带子判断,应为立领、左衽。综上,“褶”初时在史籍中被描述为一种夹衣,汉时为左衽、长度至膝、有表里的短衣,搭配袴穿着,与河西汉简中士兵所着之“袭”并非同款。

图3 诺言乌拉M6号墓出土毡质长袍

采自《匈奴文化与诺因乌拉巨冢》第184页,图版15[11]

与“褶”“袭”搭配穿着的“袴”,无疑是一种裤子,但关于其有无裆,学者持不同观点。《说文·系部》:“绔,胫衣也。”《广雅·释亲》王念孙疏证:“凡对文则膝以上为股,膝以下为胫。”《释名·释衣服》:“袴,跨也,两股各跨别也。”故说“袴”为“胫衣”,有裤腿但无裆。江陵马山一号楚墓出土绵袴一件,从结构图看,确为两裆互不相连,无后裆。这条无裆绔应是搭配同墓出土的宽大绵袍穿着,并不显露在外[12]。不少学者论及“袴褶”时,多引王国维《胡服考》中的看法,却未言及王氏所指的“袴”只是穿在里面的裤子,有裆无裆史料并无明言,袴褶之袴,重在强调“袴”为外服,为骑马方便,应是有裆裤。黄能馥认为袴初始确为无裆,便于私溺,裆不缝缀,而合裆裤则称为裈。后赵武灵王吸收了胡服的款式,将传统的套裤改成有前后裆的裤子。孙机认为汉代的袴有两种:一为不合裆款,一为合裆款,即《汉书》中提到的“穷袴”,穿短装时所着。这一说法与前述《侍其繇衣物疏》中“合绔”的记载相符合。综上,自周时起与深衣搭配穿着的“绔”应为无裆裤,以适合生活需要,但“袴褶”之“袴”应为合裆裤更合理。这种合裆袴或即参考胡人裤子的款式。由此,汉时“袴褶”与士兵所着之戎服“袭袴”不同,此时“褶”确为左衽之衣,搭配有裆袴穿着,为胡服,而“袭”应为右衽交领、长度至膝的短衣,“袴褶”之“袴”与“袭袴”之“袴”也不尽相同,前者初始即为合裆裤且多收口,后来变化也不大;后者则款式比较多样。此时高昌屯田吏士戎服当与河西士兵一致,为“袭袴”,而自古就居于此地的车师人以及西域其他少数民族的着装则为左衽之“袴褶”。自汉至魏晋,高昌渐多定居人口。327年张骏置高昌郡后,其地世袭军户渐演变为在籍编民,后续形成了一个以汉文化为主体的地区。高昌此时的人口构成:最早居于此地的车师人及来此屯田的军户与其家属,主动或被迫迁徙至此的中原贫民与高姓大族,犯罪的高级官员等,其居民胡汉夹杂。这一时期的随葬衣物疏共计15件,其中主要服装款式有4种:衫9、襦9、裈20(包含大、小裈)、裙12。此时高昌地区的着装依然体现出汉族服饰形貌:上着衫或襦,内着裈,下身着裙。斯坦因在阿斯塔那发掘的一处十六国墓葬出土的一女木俑即为上襦下裙。同墓所出男俑着右衽短衣、收口袴及靴(图4)。

图4 阿斯塔那vi.4号墓出土木俑

采自《INNERMOST ASIA》VoiⅢ图 CIV[13]

同时,战乱频繁导致“袴褶”不仅作为戎服十分普及,且呈现出一种流行的趋势[14],渐演变成常服。考察“袴褶”在西域及河西地区出现的时间:斯坦因于尼雅河所获晋简,有关于“袴褶”的记载[15]。河西地区最早见于前凉升平十二年(369)《乌独浑衣物疏》,高昌地区晚至麹氏王国时期才出现。高昌郡时期的15件衣物疏中有3件关于“褶”的记录,无“褶袴”。河西地区出土的24份衣物疏中则有4份相关记录(表2)。高昌与河西关系密切,此时高昌衣物疏为河西因素所主导,其服饰风尚亦应颇为接近。表2 十六国时期河西衣物疏中褶袴记录

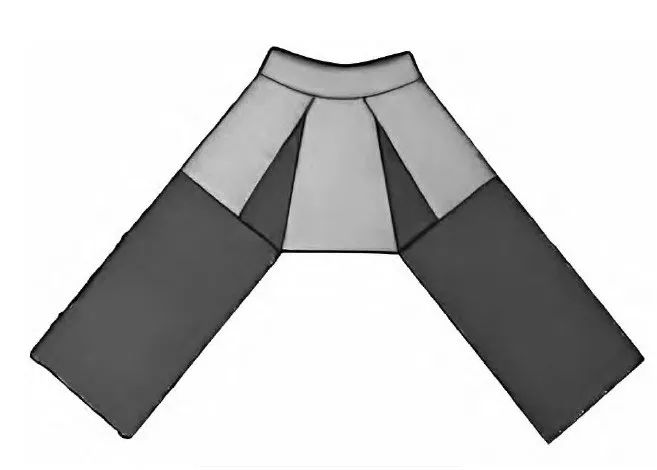

表2中的4件河西衣物疏的服饰款式与前述3件高昌衣物疏十分相似,但高昌出现“褶”的衣物疏纪年均晚于河西,现择TKM91号墓《北凉缺名随葬衣物疏》移录如下:覆面一枚 褶一领 大裈位 小裈一立 履  一两,一枚,靺一两(后略)此件服饰记载较完整,未见主人姓名,据其内容应属男性。剩余两件同期衣物疏,一为《苻长资父母墟墓衣物疏》,另一件未见署名,前者所记服饰内容和顺序与表2中所列衣物疏非常相似,后者只见褶、裙,未见裈、袴的记录,应属女子,年代为阚氏高昌时期。表2中穿着“褶”的皆为男子,均搭配“袴”,主人生前或多骑射。其中《乌独浑衣物疏》中出现“故袴褶一领”,显然这是一件上衣,有可能是搭配胡人之袴的左衽短衣,故用“袴”作定语区别于其他褶。袴也包含几种款式:壮袴、大袴(绔)、线袴。壮袴应为絮棉的绵裤,亦见于敦煌文书[16]。大袴为穿在外面的裤子。河西女性衣物疏中均未见“褶”,但却有“袴”的记录。玉门花海毕家滩M26墓出土了袴的实物,赵丰团队据残片复原后(图5),判定此袴为开裆,与前文所述马山楚墓出土的袴款式类似。

一两,一枚,靺一两(后略)此件服饰记载较完整,未见主人姓名,据其内容应属男性。剩余两件同期衣物疏,一为《苻长资父母墟墓衣物疏》,另一件未见署名,前者所记服饰内容和顺序与表2中所列衣物疏非常相似,后者只见褶、裙,未见裈、袴的记录,应属女子,年代为阚氏高昌时期。表2中穿着“褶”的皆为男子,均搭配“袴”,主人生前或多骑射。其中《乌独浑衣物疏》中出现“故袴褶一领”,显然这是一件上衣,有可能是搭配胡人之袴的左衽短衣,故用“袴”作定语区别于其他褶。袴也包含几种款式:壮袴、大袴(绔)、线袴。壮袴应为絮棉的绵裤,亦见于敦煌文书[16]。大袴为穿在外面的裤子。河西女性衣物疏中均未见“褶”,但却有“袴”的记录。玉门花海毕家滩M26墓出土了袴的实物,赵丰团队据残片复原后(图5),判定此袴为开裆,与前文所述马山楚墓出土的袴款式类似。同墓所出《前凉升平十四年(370)孙狗女衣物疏》中记为“绯绣袴”,则此时女性搭配襦、裙穿着的袴仍为开裆。河西衣物疏所见女性服装款式也以衫、襦、裙为主,与前述高昌的情况相似,相应的人物形象可在河西十六国壁画墓中找到(图6)。

图6 酒泉丁家闸5号墓女舞伎

采自《甘肃出土魏晋唐墓壁画·下》,兰州大学出版社, 2009 年,第 827 页舞伎图图6中女舞伎身旁是一童仆,身着短衣和合裆裤,童仆身后为一男侍者,其着装与南京富贵山晋墓出土持盾灰陶俑(图7)几无二致:平巾帻,交领右衽短衣,宽腿大袴。莫高窟北凉第275窟中男性供养人形象亦为交领右衽、小袖短衣和袴。

图7 南京富贵山灰陶俑

采自《南京富贵山东晋墓发掘报告》,《考古》1966年第4期,图版陆-7斯坦因在吐鲁番挖掘的vi.1-vi.4号墓出土的纸画中的男乐师及木俑均着交领右衽短衣及宽窄不同的裤子。属于十六国时期的吐鲁番哈喇和卓5座墓葬中出土木人俑,其中第97号墓出土一短发胡人木俑,着交领左衽、衣长过膝的小袖袍搭配窄脚裤,第98号墓出土的一胡人木俑着装则与上述河西十六国壁画墓里的男侍颇为相似,只其短衣为左衽,或即“袴褶”的形象。同时,河西十六国壁画墓中也多有右衽短衣大袴的劳作者形象。则这类交领右衽、袖子较窄、衣长至臀或大腿的短衣极有可能为此时的“褶”,搭配合裆大袴,多见于地位不高的男子,未在女子服饰中普及[17]。无论河西或高昌,均久为驻兵屯田之地,胡汉男子日常生活不外乎劳作和兵役,为适应环境需要,褶、袴比之前更加普及。这一时期,虽已有袴、褶、袴褶之名,但情况多样,与史籍所载不尽相同,“袴褶”可指褶的一种,而非上下衣的搭配组合,到高昌国时期,这种情况又出现了新的变化。

此时高昌渐多粟特人定居,吐鲁番出土名籍文书中多有胡姓人名,佛经题记中还记有粟特人信奉的祆教祠。同时,虽此时权力多为麹、张等汉姓氏族掌控,但迫于周遭游牧政权势力,麹氏王国不得不在政治上臣服,文书中也多有关于这些游牧势力在高昌贸易、收税等的记录,故史载高昌“丈夫从胡法,妇人裙襦头上做髻”,“着长身小袖袍、缦裆袴,女子头发辫而不垂”。同时,随着五胡争强,以鲜卑服为主的各类胡服也随之入主中原,一时左右衽共存,至孝文改制后,胡汉服饰元素交融更甚。同中原地区一样,褶袴于高昌国亦风靡一时,不拘士庶甚至许多贵族墓葬的衣物疏中亦有记录。属于这一期的衣物疏中记有“褶袴”的共26件,但发掘简报中未尽述服饰情况,信息较零散。TAM170墓和TAM386墓衣物疏相对完整,后有专家查验M170出土的纺织品并校对了文物信息,据此复原部分款式。其中以张洪妻焦氏(法名孝姿)服饰最为完整,同墓所出《孝姿衣物疏》服饰记载最为丰富、完整,篇幅有限,只抄录相关服饰信息:故树叶锦面衣一枚,故绣罗当一枚,故锦襦一枚领带具,故锦褶一枚领带具,故绯绫襦二枚领带具,故紫绫褶二枚领带,故绯绫袄三枚领带具,故白绫大衫一枚领带具,故白绫少衫一枚领带具,故黄绫裙一枚攀带具,故绫裙一枚攀带具,故合蠡文锦袴一枚攀带具,故白绫中衣一枚攀带具,故脚靡一枚,故绣靴二枚,故树叶锦丑衣二枚,故金银钏二枚,故金银指环六枚,故挝扮耳抱二枚……其服饰内容排列有序,从上至下,自外向内,先服装再配饰。据发掘简报及赵丰等再次检验,衣物疏中的多件服饰均可对应出土实物,其服装用料奢华,细节精致,应为主人生平所着之物。孝姿颈处有一锦制上衣领口残片的“对波云珠龙凤文纹锦”[18],应为衣物疏中所记“锦褶”,另有一件紫色楼堞立人对龙纹绮上衣,对应衣物疏中的“紫绫褶”。孝姿腿部的红底人面鸟兽文锦袴,即为“合蠡纹锦袴”,经辨析为开裆裤。此外,还有紫色裙腰、镶有衬里的黄色龟背纹绮裙面,虽未能确定属于孝姿或光妃,但二人衣物疏中均记有“黄绫裙”,其形貌应如此裙。据此,孝姿上身着锦褶,下身着黄绫裙,裙内着开裆锦袴,足蹬靴。这一形象与莫高窟北周第296窟西披微妙比丘尼故事画中着圆领小袖衣搭配及地裙的女性形象相似(图8)。

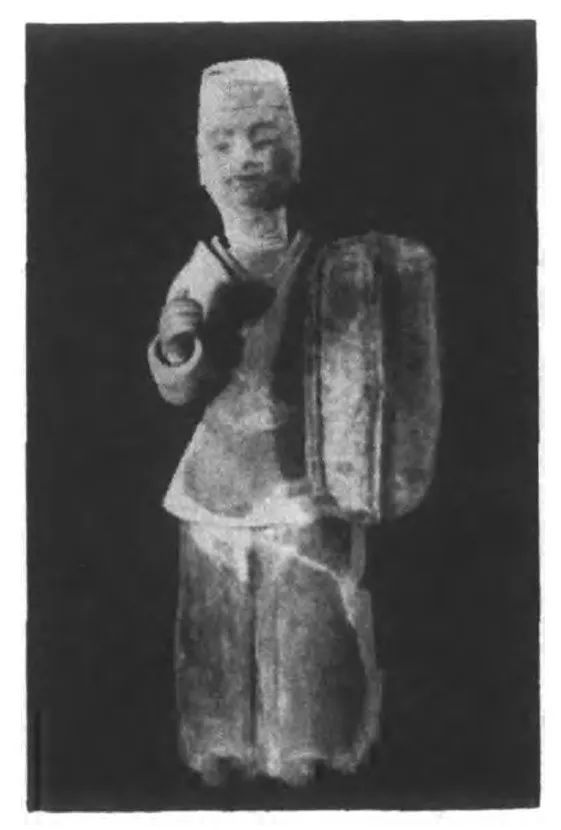

图8 微妙比丘尼

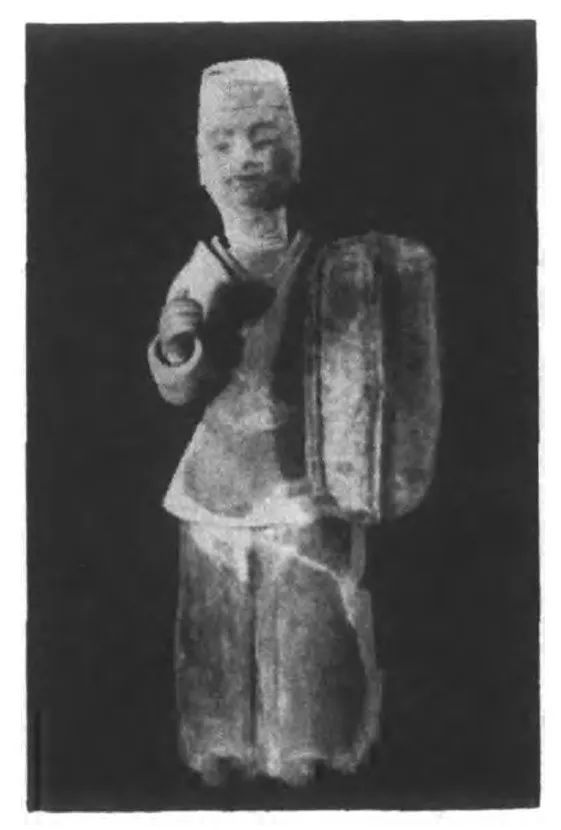

采自《敦煌石窟艺术·莫高窟第二九六窟·北周》,江苏美术出版社,1998年,第120页此外,在表1这一时期的衣物疏中,有12份明确属于女性,其着装多为褶、裙搭配,且后期多记为“紫绫褶白绫裙一具”或“白绫裙褶一具”。这种上褶下裙的形制,与北魏女子所着鲜卑服大同小异(图9),只不知是否交领和圆领都称为褶。圆领小袖褶在莫高窟北朝时期壁画中十分常见,如西魏第285窟五百强盗成佛图中的强盗、北周第290窟男供养人等,多为圆领小袖袍搭配收口袴。同时,新疆地区亦多出土这类款式,高昌地区这类款式的流行应与粟特人有关。高昌国时期的衣物疏,有11份确属男性,多记为“白绫褶袴一具”或“紫绫褶袴一具”,可见此时的褶、袴已是一种固定的搭配。记录中,既有张、氾、王等汉姓,也有粟特的康姓,则此时褶袴不分胡汉,为高昌男子常服。此外,褶袴的面料多为绫,也有练、 等,皆为中国传统丝织物,用来裁制源自胡服的褶袴,正是胡汉服饰文化融合创新的表现。

等,皆为中国传统丝织物,用来裁制源自胡服的褶袴,正是胡汉服饰文化融合创新的表现。

图9 大同南郊华宇北魏墓出土壁画中的女性形象 刘雷摄640年唐灭高昌,以其地置西州,又于西州置安西都护府,其后百余年,791年被吐蕃占领。隋时,“袴褶……文武百官咸服之……中官紫褶,外官绛褶,腰皮带,以代鞶革”。至唐,“袴褶之服,朔望朝会则服之。五品以上通用 绫及罗,六品以下用小绫”。代宗宝应元年(762)归崇敬上疏伏请罢停袴褶作为朝服。此后圆领缺袴袍渐代袴褶,袴褶之名也消失了,只在百姓、军士、胡人所着服装中可觅其踪迹。西州时期的衣物疏共9件,其中5件有褶、袴相关信息。从表1可见西州男性仍服褶袴,贵族女子搭配褶、裙、袴。这几份衣物疏所在墓葬,发掘简报均无详述,只04TMM102号墓出土几个人俑可供比对,其中男坐俑着圆领右衽衫,头戴帻,女俑依稀可见身着间色裙,腰线颇高,小袖上衣,类似唐时典型的仕女着装。未知这种圆领右衽的袍服是否为此时男子所服之褶。同属西州时期的72TAM188号墓出土的屏风所绘侍马图(图10—11)中,男侍与女侍均着圆领窄袖短袍,搭配长靴。这种衣身短至膝盖的圆领小袖袍或即为此时之褶。

绫及罗,六品以下用小绫”。代宗宝应元年(762)归崇敬上疏伏请罢停袴褶作为朝服。此后圆领缺袴袍渐代袴褶,袴褶之名也消失了,只在百姓、军士、胡人所着服装中可觅其踪迹。西州时期的衣物疏共9件,其中5件有褶、袴相关信息。从表1可见西州男性仍服褶袴,贵族女子搭配褶、裙、袴。这几份衣物疏所在墓葬,发掘简报均无详述,只04TMM102号墓出土几个人俑可供比对,其中男坐俑着圆领右衽衫,头戴帻,女俑依稀可见身着间色裙,腰线颇高,小袖上衣,类似唐时典型的仕女着装。未知这种圆领右衽的袍服是否为此时男子所服之褶。同属西州时期的72TAM188号墓出土的屏风所绘侍马图(图10—11)中,男侍与女侍均着圆领窄袖短袍,搭配长靴。这种衣身短至膝盖的圆领小袖袍或即为此时之褶。

图10 阿斯塔那188号墓侍马图中男侍

采自《中国历代服饰文物图典》,上海辞书出版社,2018年,第523页

图11 侍马图女侍

吐鲁番随葬衣物疏所记载的褶、袴及褶袴的信息,体现出与河西相似的形貌。通过对相关衣物疏的梳理、比对,结合实物材料可见,褶袴作为高昌居民的服饰之一,从胡服变为戎服,又逐渐渗入日常服饰,随时局变化,在不同时期有着多样的面貌,融合与吸纳了不同的服饰元素。十六国南北朝时期上至帝王下至庶民皆着此服,至唐时变为常服,后唐代宗时废止,终致不见于后世服制中,但其局部的款式特点保留并融入后续的服饰中。不同于传世文献记载的“袴褶”,高昌地区的“褶”初时并非与袴一起出现,后续渐与袴形成固定搭配,才称为“褶袴”,这一细节恰好反映出高昌服饰发展的过程。高昌作为丝路上的移民社会,胡汉文化汇聚之地,其服饰发展于变革中既有冲突也有交融,褶袴形貌变化中的多元性和创新性一定程度正反映出高昌社会生活的变化,并形成了其独有的特点。[1]《吐鲁番出土文书》收录51件,《新出吐鲁番文书及其研究》收录4件,《斯坦因所获吐鲁番出土文书研究》收录3件,《大谷文书》收录4件;《新出吐鲁番文书及研究》收录6件,其中将2004年木纳尔102号墓出土的衣物疏初记作“移文”,后李肖据同墓所出墓志将其定名为“唐显庆元年西州永安人武欢衣物疏”;黄文弼于新疆所获衣物疏1件;美国普林斯顿大学所藏衣物疏1件,未见图版;《吐鲁番出土文书补编》2021年版刊布阿斯塔那605号墓《前凉咸安五年隗田英随葬衣物疏》;另有603号墓前凉木牍1件,内容颇似衣物疏,暂不计入。[2]T1:55表示出自《吐鲁番出土文书》图文版第1册第55页,表1中除序号第3、18、23-26、28、35条外,其余文书均以此方式标明。[3]《汉书》卷94《匈奴传》载王莽时驻高昌的戊己校尉刀护所部吏士男女多达2000余人被裹挟入匈奴,这些男女当为屯戍兵民。[4]林梅村《楼兰尼雅出土文书》,文物出版社,1985年,第57页,释文编号*303简(沙畹等编号为C.114)记有“兵曹泰始四年六月…高昌留屯逃亡物故等事”。[5]王素于《高昌史稿》中指出高昌之名是因当时屯戍此地的士兵多由敦煌的高昌里派出,士兵们思念家乡故以“高昌”为名。[6]《汉书·高帝纪》(中华书局,1962年,第65页):“令士卒从军死者为槥。”应劭注曰:“小棺也,今谓之曰椟。”[7]《居延新简释校·上》第351页,E.P.T51.727简记有“皂练复袭”;第353页,E.P.T51.745简记有“复袭一领”,“复袭”应为有里子的衣服。[8]《大汉地下王朝》,张文文、唐群著,连旭摄影,人民出版社,2018年。以下同[9]《居延新简释校·下》第893页,编号为E.P.S4.T2.117的简上记有“皂长习一领”,河西出土的汉简中仅有这一处“习”的记录,这里的“习”应指“袭”。[10]此简斯坦因编号为LA.VI.ii.0213,年代在曹魏景元五年至西晋永嘉六年之间。[11]С.И.鲁金科著、孙危译、马健校注《匈奴文化与诺因乌拉巨冢》,中华书局,2012年。[12]汉代遣策与衣物疏中多有“绔”的记录,如《君兄衣物疏》《西郭宝衣物疏》等,多与襜褕、长襦等记为主人衣物,作为穿在外衣内的裤子。[13]Stein A.Innermost Asia:Detailed Report of Explorations in Central Asia,Kan-su and Easten Iran. Vol III Plates and Plans. Lodon:Oxford University Press,1928 Plate CIV.[14]《晋书·舆服志》谓“袴褶之制,未详所起,近世丸车驾亲戎、中外戒严服之”(中华书局,1972年,第772页),东吴《萧礼衣物疏》载有“绢褶一领”(李德文《安徽南陵县麻桥东吴墓》,《考古》1984年第11期,第978页)。石虎尝以“女伎一千人为卤簿,皆着紫纶巾、熟锦袴”等(陆翙《邺中记》,中华书局,1985年,第3页),南齐萧宝卷尝着“织成裤褶”(萧子显《南乔书·东昏侯本纪》,中华书局,1972年,第103页)。用丝织物制作褶、袴,其实用功能弱化,渐已摆脱贱服地位,更趋向于常服。这种趋势在政治中心或商贸中心更易滋生,从上至下形成风气,普及开来。[15]《流沙坠简》第267页,有两片简牍经王国维检视,应是一份过所,记录了一个胡奴着“布袴褶履”,又有一简也是一胡人着“布袴褶”。[16]敦煌文书P.3410记“赤黄绵壮袴一腰”,“壮”为西北地区方言,黑维强《晋语与唐五代西北方言亲缘关系词汇例举》中言及,陕西地区至今仍在用“壮”字形容絮棉的裤子或袄子。[17]《前凉升平六年赵年衣物疏》记载“故杂彩袭一枚”,据发掘简报,赵年为“大女”,去世时年纪不大,未知此处之“袭”是否同于汉时之“袭”,但“袭”有可能与“ 裆”一样渐从戎服演变为女性服饰。[18]这块领口残片发掘简报中出土物明细表中记为“兽纹锦领口”,文物编号72TAM170:41,经赵丰等检查后命名为对波云珠龙凤文纹锦。

裆”一样渐从戎服演变为女性服饰。[18]这块领口残片发掘简报中出土物明细表中记为“兽纹锦领口”,文物编号72TAM170:41,经赵丰等检查后命名为对波云珠龙凤文纹锦。

此文转自“中国社科院考古所中国考古网”微信公众号

![]() 等,皆为中国传统丝织物,用来裁制源自胡服的褶袴,正是胡汉服饰文化融合创新的表现。

等,皆为中国传统丝织物,用来裁制源自胡服的褶袴,正是胡汉服饰文化融合创新的表现。