书籍资料库

《史前考古》2024年第4期

目 录

( 2024 年 第 1 卷 第 4 期 )

考古报告

吉林抚松枫林遗址第1地点2016年考古发掘简报

徐廷 张涵斐 乔欣悦 等

科研论文

从大溪遗址出土石器看史前峡江地区古人类的生存适应

贺存定 卢炳池 白九江 等

浅议中国旧石器时代早中期权宜骨器技术的起源与发展轨迹

马舒文 Luc Doyon

研究综述

史前热处理石制品辨识与研究进展

高原 彭菲

呼马尔工业研究综述

姚昕卓 陈宥成

古代陶器指纹研究综述

徐小亚 王涛 袁广阔

史前至夏商时期陶器生产的科技研究

金秀妍

消息动态

“旧新石器过渡学术研讨会”在郑州召开

中蒙旧石器时代考古调查新收获

第二届南方洞穴遗址保护研究利用座谈会纪要

“海林石人洞遗址考古发掘成果论证会暨黑龙江旧石器考古工作咨询会”纪要

“海南史前考古”调研记

“纪念北京猿人第1头盖骨发现95周年国际古人类学学术研讨会”在京召开

实验室推介

中国-中亚人类与环境“一带一路”联合实验室

吉林抚松枫林遗址第1地点2016年考古发掘简报

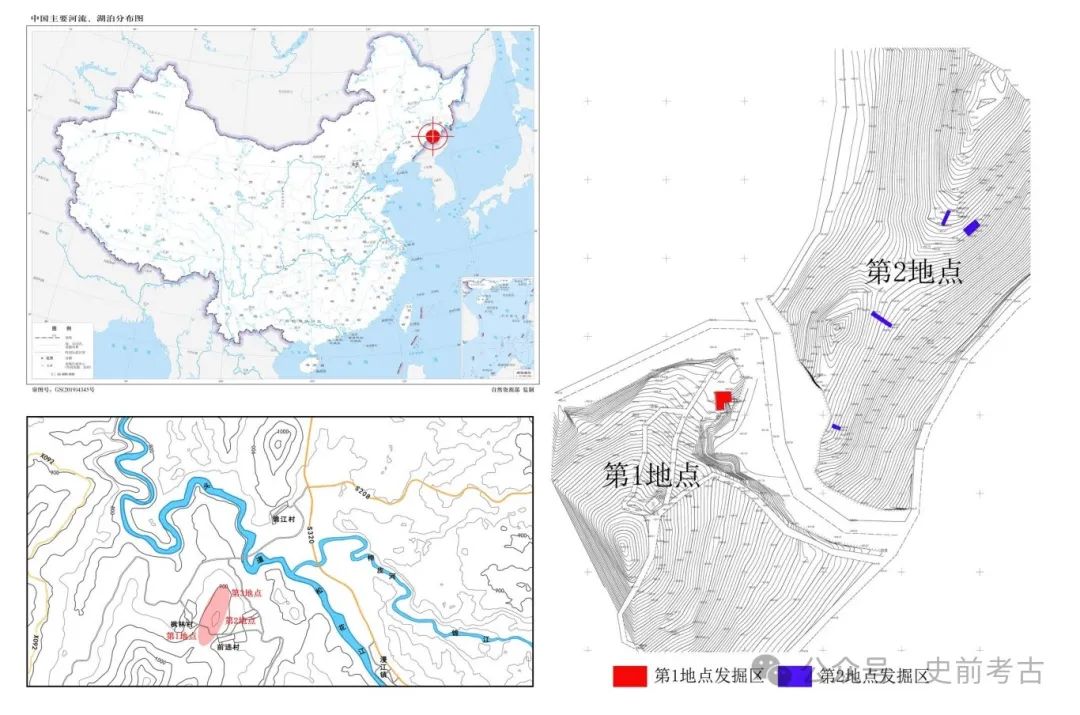

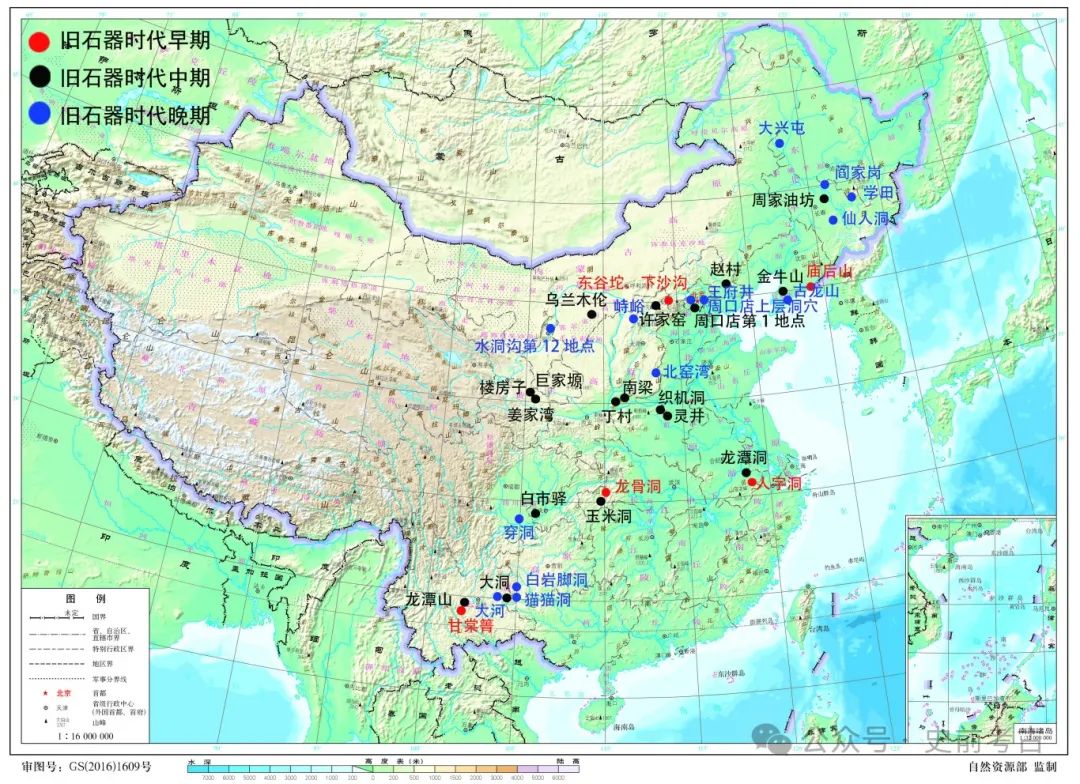

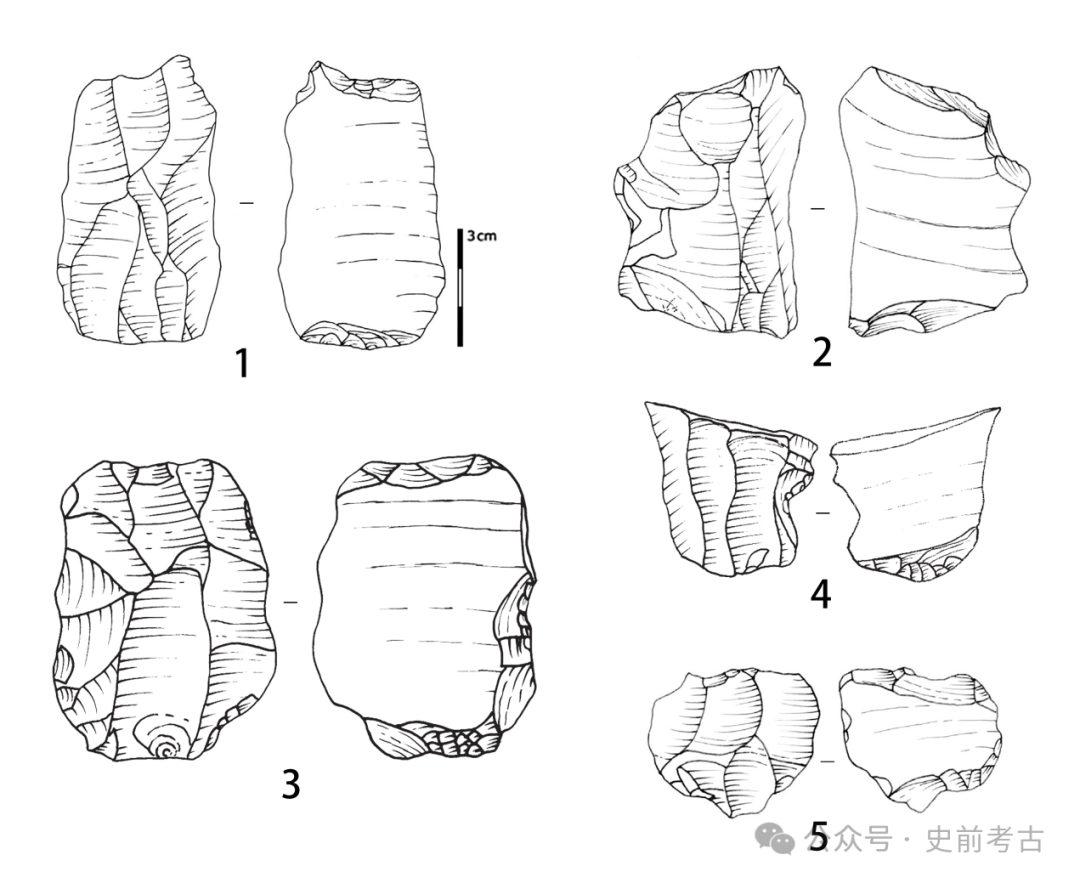

摘要:枫林遗址位于吉林省白山市抚松县漫江镇枫林村东约500 m头道松花江左岸的山梁之上,其中第1地点位于遗址所在山梁南部的鞍部,地势较低,地理坐标41°57′54.3″N,127°31′56.8″E。该遗址发现于2014年,2016年进行了抢救性考古发掘,在第1地点出土旧石器时代石制品305件,遗址内早晚两个阶段石器工业面貌变化不大,均属于石叶和细石叶技术传统,表现出较好的文化连续性。石制品以黑曜岩为主要原料,整体尺寸偏小,类型包括细石叶石核、石叶、细石叶、石片、工具等,其中细石叶石核可见楔形和船底形两种类型,工具类型包括雕刻器、边刮器和尖状器等。光释光测年结果将遗址年代范围限定于距今2.4万—1.3万年,处在旧石器时代晚期偏晚阶段。枫林遗址发现的距今2.2万—1.7万年的细石叶技术遗存,弥补了长白山地区细石叶技术发展从早期压制剥片技术向成熟细石叶技术发展的缺环,对探讨末次冰盛期阶段古人类对极端环境的适应能力也具有重要价值。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240038

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240038

从大溪遗址出土石器看史前峡江地区古人类的生存适应

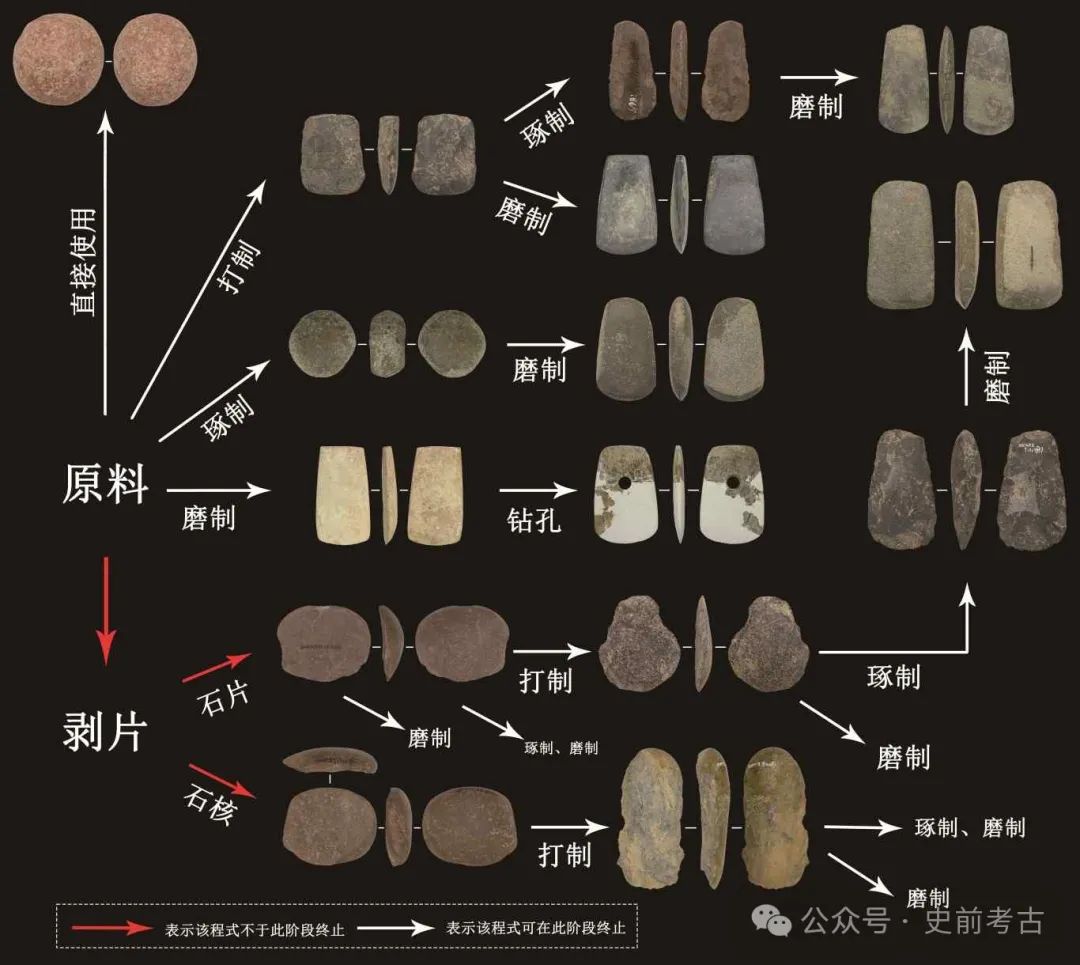

摘要:石器是研究史前人类技术行为、生业经济和文化社会的重要对象。本文主要采用数理统计与分析、技术–功能分析和因果关联分析等方法,对大溪遗址出土石器开展原料来源与利用、剥片技术与产品、加工技术与操作链、使用与废弃、类型与组合、形态与尺寸、出土背景与分期等方面的分析和研究,进而探讨该遗址的生业经济与社会组织。结果显示,该遗址的石器工业与南方砾石工业面貌截然不同,虽有旧石器时代传承与孑遗,但更多的是新石器时代石器手工业的专业化发展。受峡江地区特殊的环境资源影响,生业经济主要体现为承袭旧石器时代晚期“广谱适应”的复合型生业经济形态,社会组织应是偏安一隅的小型聚落,组织相对简单稳定,等级分化不明显,应是社会分工协作和身份认同下的一种自治组织,拥有独特的精神信仰和文化习俗。

浅议中国旧石器时代早中期权宜骨器技术的起源与发展轨迹

摘要:按照技术组织形式的分类标准,更新世的骨器包括两类:①通过直接打击法简单修理或不经修理直接使用的权宜骨器;②通过研磨、刮削、雕刻和切割等专业技术制作的规范骨器。近二十余年的研究发现,不同于距今4.5万年开始在旧大陆流行的规范骨器,古人类使用权宜骨器与环境互动的传统至少持续了200万年。本文通过回顾中国、非洲和欧洲地区旧石器时代早中期骨器技术的发现与研究,整合并对比了权宜骨器的起源与发展轨迹。结果表明,中国权宜骨器起源于距今200万—100万年,技术特征主要表现为简单粗糙,但也有一定程度的进步性;到了MIS 6末期至MIS 5早期,灵井许昌人遗址权宜骨器组合的类型多样化和制作标准化特征,以及将骨骼作为表达象征性活动的证据,均指示中国更新世骨器技术的一个重要转折;在距今4万年规范骨器大规模出现于中国以后,权宜骨器被持续沿用。总之,尽管存在区域性特征,中国旧石器时代早中期权宜骨器技术发展的文化轨迹整体上与非洲、欧洲地区一致。在此基础上,本文结合骨器的最新研究进展,为今后中国权宜骨器研究的方法和技术手段提出了建议。

史前热处理石制品辨识与研究进展

摘要:史前石制品的热处理是人类用火行为复杂化和认知能力进步的重要表现。但在具体考古材料中,并非所有受热石制品都是有意识热处理的结果,自然火与其他人类用火行为也会导致石制品发生表面与内部结构的变化,如何辨识经过热处理的石制品以及确定遗址内存在古人类热处理行为是一项挑战。本文对热处理概念进行梳理,总结了近年来实验考古发现的热处理石制品的宏观识别方法与考古技术手段,包括颜色变化、光泽度改变、表面粗糙度降低以及受热产生的非贝壳状破裂、回火残留物、红外光谱分析等,认为以石制品组合空间识别,结合个体石制品信息综合研究,是辨析热处理石制品的可靠方式。采用多种方法判断史前遗址出土的石制品是否经过热处理,对揭示东亚地区古人类用火技术的进步和认知能力的演化具有重要意义。

呼马尔工业研究综述

摘要:呼马尔工业(Hummalian industry)是西亚黎凡特地区的旧石器工业,其发掘地点位于叙利亚中部埃尔科姆(El Kowm)地区。呼马尔遗址自1965年起经过数次调查和发掘。呼马尔工业的主要文化层位位于第6、第7层和沙层αh层,年代处在耶卜鲁德(Yabrudian)和莫斯特(Mousterian)工业之间,距今约20万年。石器工业特点主要为石叶与小石叶技术。石叶生产技术为棱柱状石叶剥片法和似勒瓦娄哇石叶剥片法,生产的石叶大而长,会选取一部分修理一侧或两侧刃,一般作为尖状器或刮削器。此外还通过剥取小石叶石核和雕刻器石核生产较窄的小石叶,通过对石片或断块采用截断修理技术生产较宽的小石叶或小石片。呼马尔工业的发现与研究为理解旧大陆西部早期石叶技术的演化提供了重要视角。

古代陶器指纹研究综述

摘要:陶器指纹中蕴含着丰富的陶器制作以及陶工体质特征等方面的信息,是了解古代社会陶工的直接媒介,为我们讨论古代社会的制陶手工业提供了新的研究视角。陶器指纹研究历经国内外一百余年的系统探索,形成了颇为丰富的学术成果,逐渐引起学界越来越多的关注。本文系统梳理了国内外陶器指纹研究工作,力求为下一阶段更深层次的讨论提供参考。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240034

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240034

史前至夏商时期陶器生产的科技研究

摘要:陶器生产一直是史前至夏商时期科技考古研究的重要议题。从历时角度来看,相关研究基本经历了起步、初步发展、快速发展三个时期。其研究对象从单纯的陶片扩展至陶泥、羼和料、陶窑等与陶器生产相关的各类遗存;研究内容从对基础的原料成分、成型工艺、物理性能、烧制技术的关注转向成型技术的演进、生产组织面貌、贸易流通等深层次问题;研究方法则从依赖单一的科技手段发展至多技术、多学科的综合性研究,一些研究范式被陆续提出,为陶器生产科技研究提供了新的思路和方向。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240043

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240043

“旧新石器过渡学术研讨会”在郑州召开

2024年11月2—3日,由中国考古学会、河南省文物考古学会主办,郑州市文物考古研究院承办的“旧新石器过渡学术研讨会”在郑州举行。来自中国考古学会、河南省文物局、河南省文物考古学会、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院地质与地球物理研究所、中国社会科学院考古研究所、中国国家博物馆、北京大学等单位的史前考古学及地质学、古环境学、遗传学、年代学等方向的专家学者出席研讨会。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240049

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240049

中蒙旧石器时代考古调查新收获

2024年7月29日—8月15日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、北京大学考古文博学院、河北省文物考古研究院、内蒙古自治区文物考古研究院、蒙古国科学院考古研究所的科研人员组成联合调查队,在蒙古国的肯特省、苏赫巴托尔省和东戈壁省开展了旧石器时代考古调查,重点调查工作集中在苏赫巴托尔省。历时近两周的调查共考察打制石器地点近40处,其中新发现地点十余处。根据遗址石制品技术特点和遗物分布状况,研究团队选择博格多山(Bogd Uul)、陶依格陶勒盖(Toig tolgoi)、沙尔腾哈达(Shartyn khad)三处遗址进行了地层勘察,于博格多山遗址的原生地层中发现石制品,陶依格陶勒盖遗址地层中发现丰富的动物化石。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240045

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240045

第二届南方洞穴遗址保护研究利用座谈会纪要

2024年10月22—24日,第二届南方洞穴遗址保护研究利用座谈会在武汉大学顺利召开。来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、北京周口店北京人遗址管理处、厦门大学历史与文化遗产学院、武汉大学历史学院,以及福建、浙江、广东、湖北、安徽、湖南、广西等高校与科研机构的专家学者出席会议。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240042

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240042

“海林石人洞遗址考古发掘成果论证会暨黑龙江旧石器考古工作咨询会”纪要

2024年11月7日,由黑龙江省文物考古研究所、牡丹江师范学院历史与文化学院、牡丹江市文物保护中心与海林市文化广电和旅游局共同主办的“海林石人洞遗址考古发掘成果论证会暨黑龙江旧石器考古工作咨询会”在牡丹江师范学院顺利举行。会议邀请了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高星研究员、王社江研究员、张晓凌研究员,北京大学王幼平教授、李锋研究员,吉林大学陈全家教授6位专家。黑龙江省文化和旅游厅、黑龙江省文物考古研究所、牡丹江师范学院、牡丹江市文物保护中心、海林市文化广电和旅游局、海林市文物保护中心、海林市中东铁路博物馆等多家单位的40余位领导、文博从业者及高校师生参加了会议。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240046

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240046

“海南史前考古”调研记

2024年11月8—10日,海南省文物考古研究院(南海深海考古研究院)和中央民族大学民族学与社会学学院联合组织的“海南史前考古”专家调研活动在海南省顺利进行。中国社会科学院学部委员陈星灿研究员,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高星研究员、王社江研究员,北京大学王幼平教授受邀参加考察调研活动。海南省文物考古研究院院长宋建忠研究员、田野考古研究所所长何国俊研究员、王明忠副研究员,以及中央民族大学民族学与社会学学院彭菲、佟珊、李劲松三位老师陪同调研。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240041

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240041

“纪念北京猿人第1头盖骨发现95周年国际古人类学学术研讨会”在京召开

2024年12月2—4日,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所主办,周口店遗址博物馆、安徽省东至县人民政府、安徽省东至县文化和旅游局、湖北省文物考古研究院、湖北省十堰市郧阳区人民政府协办的“纪念北京猿人第1头盖骨发现95周年国际古人类学学术研讨会”在北京召开。

2024年是北京猿人第1头盖骨发现95周年,来自加拿大、法国、西班牙、英国、美国、俄罗斯、波兰、乌兹别克斯坦、以色列、蒙古国、日本、印度尼西亚、丹麦、菲律宾、澳大利亚、坦桑尼亚等多个国家和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院地球环境研究所、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院、北京大学、复旦大学、吉林大学、四川大学、山东大学、兰州大学、中山大学、南京大学、南京师范大学、东南大学、郑州大学、辽宁大学、中南大学、安徽大学、山西大学、贵州大学以及四川、河南、湖北、安徽、内蒙古等省区的考古研究院所、博物馆院、考古遗址公园管理机构等单位的近150名学术代表出席了本次盛会。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240048

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240048

中国-中亚人类与环境“一带一路”联合实验室

为响应习近平总书记“一带一路”倡议,“积极推动文化遗产领域国际合作,构建全球文明对话合作网络”,中国–中亚人类与环境“一带一路”联合实验室(以下简称“联合实验室”)2021年获科技部批准立项建设。联合实验室依托西北大学考古学和地质学这两个世界一流建设学科搭建,联合乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦相关考古机构及高校,在中亚及中国丝路沿线开展古代人类文化遗存的发掘保护,以及地质环境变迁与文明交流互鉴研究,构建丝绸之路文明研究的东方学术体系和话语体系,增进现代社会对文化遗产核心价值的认同,促进丝路沿线国家文化和科技的交流融合,民心相通,有效推动“一带一路”倡议的实施。

https://doi.org/10.3724/2097-3063.20240047

https://cstr.cn/32092.14.PA.20240047

投稿请登录网站:

https://www.scicloudcenter.com/PA/login/index。投递稿件须为word格式文件。如遇投稿困难,可发送电子邮件至本刊邮箱,由编辑协助投稿。

图文编校、排版:李茜 姜莉君

内容审核:高星