文博信息

第1307篇.北京游记(二百一十四)中国考古博物馆的“镇馆之宝”

这件出土于河南偃师二里头遗址的绿松石龙形器,从未公开展出过,这是首次面向公众。二里头遗址被认为是夏朝晚期的都城,这件绿松石龙是夏文化最重要、最精美也是最独特的文物之一,有“超级国宝”之誉。它是在一座墓葬里边发现的并被连土整体取回北京的,展现在博物馆里的绿松石龙,依然没有从泥土里完整地提取出来,下半部分仍埋在土里,部分地保持着三千多年来的保存状态。这是由于其独特的构造和保存条件决定的,但无意中,也让这件国宝保持住了浓厚的考古味儿,呈现了与其他任何国宝不同的风格。

这件绿松石龙的长度是64.5厘米,由2000余片各种形状绿松石片组合而成,每片绿松石的大小仅有0.2~0.9厘米,厚度仅0.1厘米左右。龙的腰部还有一个铜铃,或能对应《诗经》中“龙旂阳阳,和铃央央”的记载。其用工之巨、制作之精、体量之大,在中国早期龙形象文物中十分罕见,有学者认为,绿松石龙的出土,为中华民族的龙图腾找到了最直接、最正统的根源。这一出土于“最早的中国”“华夏第一王都”的碧龙,才是真正的中国龙。

这是1984年出土于陕西长安张家坡西周墓地的铜牺尊。牺尊是一种盛酒器,出现于商,沿用至周,造型独特,数量罕见。这件铜牺尊器身是一只站立状怪兽,兽首前瞻,兽鼻隆起,耳朵竖起,腹部两侧各有一个鸟形竖扉。器身上装饰着夔纹、饕餮纹、虎纹等,体现了西周青铜器铸造的高超水平。这件牺尊的独特之处,在于器身上附着的四只动物。其背部的盖纽上,站立着一只凤鸟。项背上附着一只卷尾虎,作行走状。胸前和臀部则各有一只回首卷尾龙。该馆大门前的守护神兽石雕就是源于它的形象。

出土于河南偃师二里头遗址的夏代嵌绿松石兽面纹铜牌饰,长16.5厘米,宽8-11厘米,制作精美,说明在5000多年前的中华民族先民就有了高超的制作技艺。

这是从公元前6200年至公元前5200年的新石器时代兴隆洼文化遗址挖掘获得的玉玦。玉玦呈正圆形,内径、外径完全一致,而且大小、重量都一致,每一个是23克,所以说在没有金属工具的前提下,兴隆洼文化先民距今八千年左右,掌握了这种玉雕的工艺技术,那是非常先进的。在那个时代,玉玦中间这个裂口,通过什么样方式切割呢?通过实验考古学,发现是用一种线切割的工艺。所谓线切割的工艺就是用麻绳或兽毛,加上沙、水,就能把这个玉玦缺口给剌出来,这叫以柔克刚。这种工艺技术一经发明,在整个东亚地区有了一个广泛的传播。

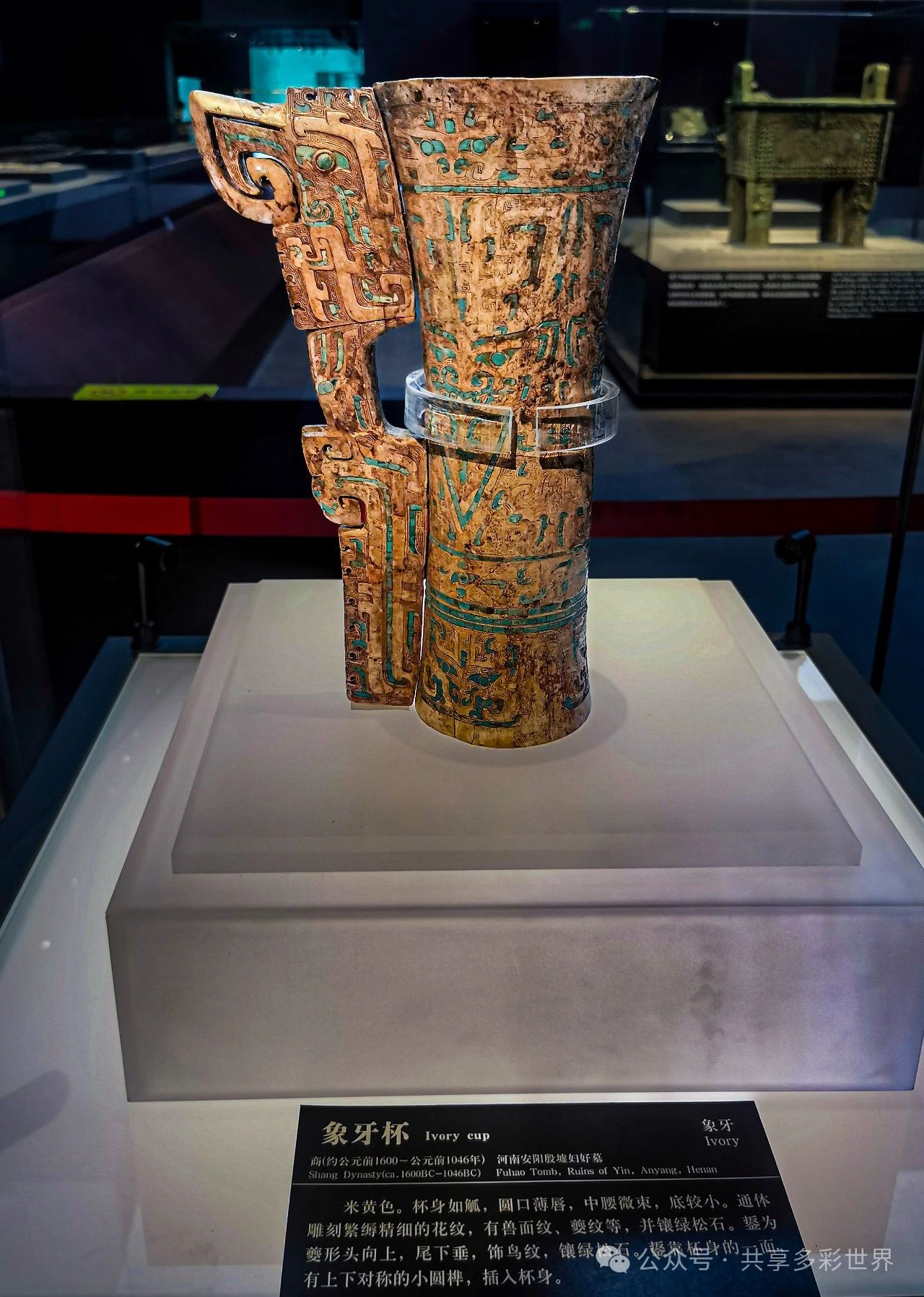

从河南安阳殷墟妇好墓考古发掘出的嵌绿松石象牙杯,被列为首批禁止出国出境展览文物。杯身镶嵌有绿松石圆环,将整个杯身分为四段,其中第二段的纹饰最为丰富。饕餮纹面部结构清晰,兽口下面有一个大三角纹,三角纹两侧有对称的夔纹,头朝下、尾向上。饕餮的口、眼、鼻及三角纹,都镶嵌着绿松石。象牙杯的手柄同样复杂,夔形上雕刻有神鸟,并嵌有大量绿松石。这件象牙杯采用了极为复杂的工艺,包括浮雕、线刻、镶嵌等多种手法,显示了商代人在铸铜和制玉之外更为丰富的工艺技术。

该馆的邮筒造型就是仿照嵌绿松石象牙杯。

考古博物馆内的基本陈列不同于普通的艺术馆,它以绵延5000多年不断裂的中华文明和统一多民族国家形成与发展历程为展陈主线,“仓储式陈列”体现了考古学鲜明的学科特色。着重于遗迹和遗物的系列和类型,而不是孤立地、鉴赏式地研究单个器物。精品文物与成组器物有机融合,使参观者不仅可以细赏珍品之美,还能了解到文物所处时代的社会背景和历史脉络。

这是出土于山西襄汾陶寺遗址的彩绘龙纹陶盘。陶寺遗址距今约4300年至3900年。这件陶盘出土于一座高等级大墓之中,褐色胎,内壁及盘心涂黑色陶衣并磨光,内壁用红彩绘蟠龙纹。陶寺彩绘龙纹陶盘是迄今在中原地区所见蟠龙形象的最早标本,也是陶寺时期已出现王权和国家的实物象征。

6000多年前新石器时代仰韶文化遗址出土的陶人面像,出土于陕西宝鸡北首岭遗址,脸部丰颐,鼻梁挺直,以黑彩绘出眉毛和胡须,眼睛及口部镂孔,是史前人类最早被记录下的样子。

6000多年前的立鸟异形陶器,出土于安徽尉迟寺遗址,文物形状像一个瓶,中间空心,顶部有一只立鸟形象,功能至今成谜,有学者认为其与太阳崇拜有关。

在山西襄汾陶寺遗址出土的朱书文字陶扁壶,经专家认定,距今4000年左右,扁壶上的文字引发了人们对甲骨文之前中国文字的探讨。这是朱书的一个文化的“文”,目前我们所能确认的最早的文字,比甲骨文早一千年,与甲骨文形体结构十分相像,表明中国文字的一脉相承。

这是从二里头遗址出土的一段距今3750年左右的陶制排水管,看似普通,却可从中窥见当时的城市建设是怎样的水平。二里头是夏代中晚期的王都,它的城市的建造水平,在这件陶水管得到了很好的体现。它是一个子母口可以套接的管件,烧制温度相对也比较高,二里头这个城市,可见当时已经有了这种经过规划的排水系统,这是非常了不起的。一个城市如果没有排水系统,那么它不能称之为一个典型的城市。

三层为【宅兹中国:夏商周历史】专题展,集中了大量的国宝级青铜器,也是全馆的参观重点!馆中的青铜器主要来自商代的殷墟妇好墓,这是唯一一座没有被盗掘过的商代王室墓葬,曾出土铜器多达468件!这里的青铜器多到看不完,可以媲美国家博物馆。

司母辛铜方鼎,安阳殷墟妇好墓出土,铭文“司母辛”铸造在口下内壁,意思是妇好的子女为祭祀亡母“辛”而铸造此鼎,“辛”是妇好去世后在宗庙被供奉的庙号。这只鼎是为数不多的商代大型重器。

三千多年前的商代铜方尊。

妇好墓出土的铜钺,制作精美,是迄今发现的最早的中国青铜钺,上饰有双饕餮噬人头纹,,铸“妇好”铭文。该饕餮纹铜钺重9公斤。

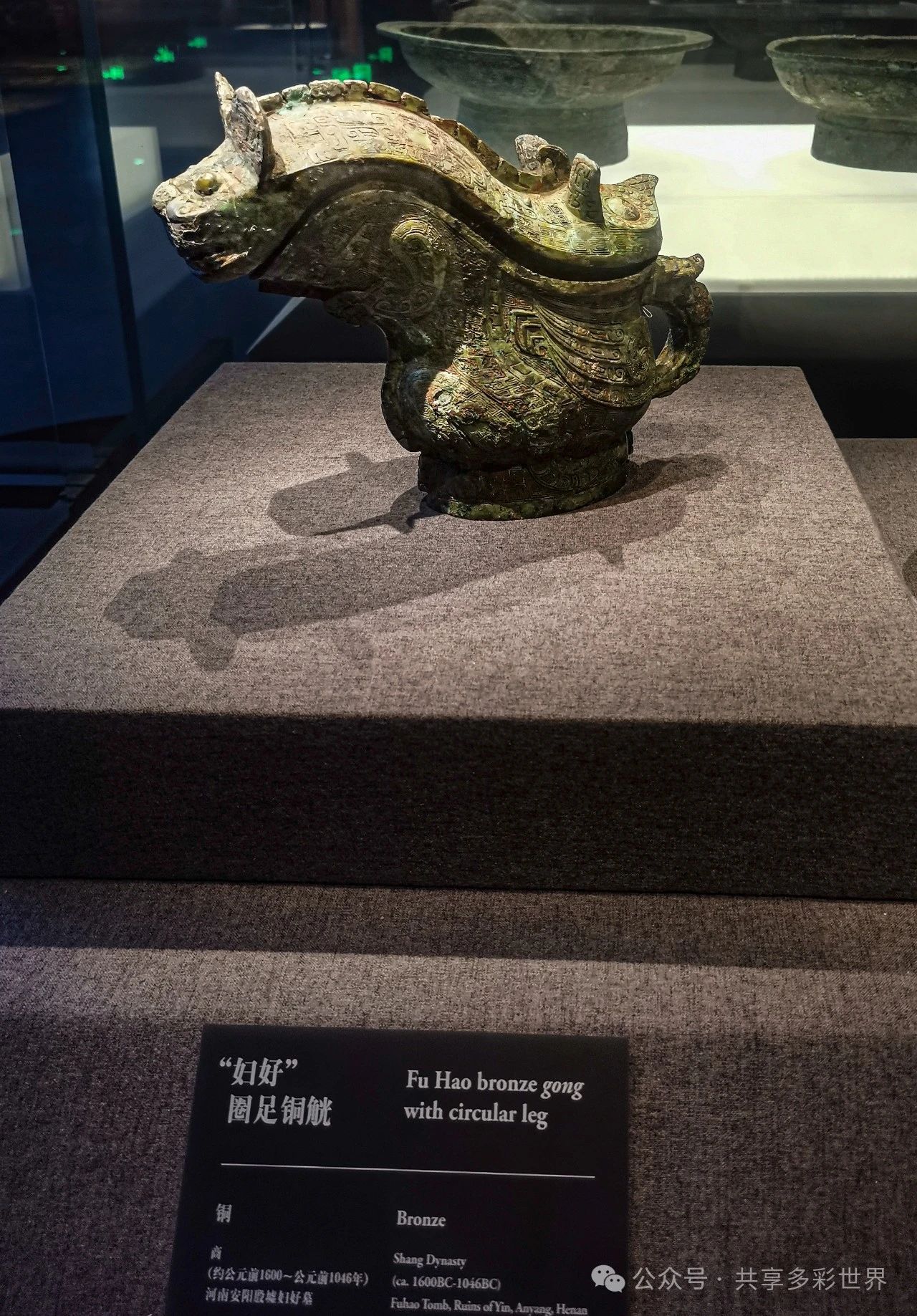

商代妇好墓出土的圈足铜觥,酒器。我们常说的“觥筹交错”的“觥”就是它。

出土于北京元大都遗址的白釉黑彩龙凤纹瓷罐。这件瓷罐是磁州窑产品,以白釉为地,施黑、褐色釉,其腹部一面绘龙纹,一面绘凤纹,肩部绘缠枝花卉纹一周,蕴含着草原游牧文化和中原农耕文化元素,是中华民族草原文明和农业文明相互交融的代表,是中华文化开放性、多样性和包容性的物证。

辽上京遗址出土的泥塑罗汉像,罗汉像眼部镶嵌黑色琉璃珠,高度写实,充满了世俗化风格,宛如真人再世。

北京元大都遗址出土的白地黑花龙凤纹瓷扁壶,两侧分别用黑彩绘出龙、凤纹;再以锐器划出鳞纹和羽毛。扁壶是元代常见器物类型,具有典型的蒙古族风格。

庞大的陶制镇墓兽阵列。

唐代的鎏金九曲银勺,河南偃师杏园唐墓出土 ,勺呈九曲花瓣造型,鎏金工艺精湛,勺的内壁打磨抛光,明亮照人。

馆中的国宝级“镇馆之宝”太多,难以一一列出。该馆和别的博物馆相比在名称上多了“考古”两个字,一趟参观下来,我觉得这两个字背后意味着为观众提供了一种别样的特殊参观体验,那就是既看得到文物,又仿佛置身考古现场某个关键的时间节点;在这里公众既能读解文物所携带的信息,又能了解考古在历史研究中的作用。