文博信息

西山领队班考古札记之一|郑州的西山

摘要: 领队班是国家文物局设立的田野考古领队培训班的俗称,而西山班特指依托西山遗址在郑州举办的第七至第九期培训。第八期承上启下,在考古发掘成果和培训班管理建设上都具有特殊的意义。 本札记以八期为中心,记述西山班的生活与学习,以期为中国田野考古学的学科建设和学术史研究提供一些基础史料。 谨以此文,纪念西山考古领队培训班开办30周年;纪念已经先 ...

领队班是国家文物局设立的田野考古领队培训班的俗称,而西山班特指依托西山遗址在郑州举办的第七至第九期培训。第八期承上启下,在考古发掘成果和培训班管理建设上都具有特殊的意义。

本札记以八期为中心,记述西山班的生活与学习,以期为中国田野考古学的学科建设和学术史研究提供一些基础史料。

谨以此文,纪念西山考古领队培训班开办30周年;纪念已经先后仙逝的郑笑梅、韩榕、张忠培、黄景略诸位西山班辅导老师;纪念西山八期来自全国16个省市区20个研究所的27名同学于1994年秋冬和1995年春夏在郑州西山共同度过的培训时光。 ——题记

郑州北郊的西山

西山是郑州市北郊的一个小村庄,它紧邻着黄河,依傍着邙山。所以要说西山,就绕不开黄河与邙山。

黄河在河南境内自三门峡以下就变得温顺起来,再也没有了奔腾咆哮的劲头——除非是后来人工修建的小浪底水库汛期泄洪,蜷伏打盹的河水才被逗弄撩拨得一时兴起,短暂地跃起兴奋一下,然后就又复归慵懒,缓缓地流淌到洛阳,到郑州,到开封,然后出河南;更除非是国有大难人有丧心,安澜的堤坝被人为扒开,安静的黄河瞬时像得了狂犬病一样突然暴虐狂奔,然后在精疲力尽后瘫软倒地——因此,平常的日子里,黄河在中原大地上是安静的,就像一位倚坐树下满头银发的老妇人,慈祥但疲惫着。她身后或者身旁,或立或卧着一头勤勉耕作的老牛,一条忠实护家的老狗,和一只温顺产奶的绵羊。

黄河南岸的邙山其实是伏牛山余脉向黄淮平原过渡的交接地带,与其说是山,倒不如称为岭丘或者丘陵来得更为确切,所以河南人通常又把邙山叫做邙岭。如果说在洛阳一带还能在黄土下间或看到岩石使其不致辜负“山”这个名字的话,那么当它沿着河岸迤逦延伸到郑州的时候,你能看到的就是松软的黄土,你能感受到的就是弥眼的黄沙。浑浊的河水徐徐冲刷着河床与河岸,垂直节理发育的黄土禁不住流水的挑逗而不时地轰然坍塌沉入水中,使得河床越来越高、河面越来越宽,更使得河水被日渐厚积的沙土拖拽着而失去了奔涌的气力。

邙岭在临河的一段还是有些高度的,总算是对河水有所约束。向南则和缓下降,因为本来就不高,所以很快便与田野和村庄复归同一个地平。深厚的黄土既蕴涵了河水的润泽,也包裹了千百年来有机物的腐殖,所以顺理成章地成为农作的沃野,当然也是从事农作的人类的栖居之所——这也就解释了中原史前遗址何以在黄河岸边分布尤为密集、黄河岸边的遗址规模何以如此庞大、规格何以如此之高¹的地理原因。正因为如此,黄河岸边自远古的农耕时代开始就成为最宜居之地,迄今,河南成为中国人口最多的省份之一、成为中国最重要的产粮区之一、中央政府给河南定下的“不以牺牲农业为代价”的发展方略,如此等等,其实都有着深厚的历史逻辑²。

从郑州市区沿花园路一路向北,行程约20多公里就到达黄河南岸的花园口,1938年那场惨绝人寰的人为水灾就是发生在这里。花园口向西不远再向南约4公里,邙山脚下的小村庄就是西山。这是一个中原北方地区环境比较优越但也比较寻常的村落,村边有一条时常干涸的枯河自西向东流过。

郑州的西山

此外,由于吹东南风,带来海洋的潮湿空气,使得三伏天的湿度也相对较高,形成了高温高湿的气候特点。

西山的西山遗址

西山南边的枯河

枯河是黄河的一级支流,发源于荥阳,流过西山村不久即注入黄河,全长不过40余公里,因天旱即涸,故名枯河,实际上就是一条季节河。但这样一条不起眼的小河对郑州市的意义却绝对无法忽视,一则因为它是郑州地区100多条河流中唯一一条流入黄河的,从而使郑州市西北一隅得以列入黄河流域,进而避免了郑州市虽有黄河流过却全部属于淮河流域的尴尬;二则因为在枯河岸边曾有几个如雷贯耳的考古大发现,比如在青台遗址出土了距今5000余年的纺织品和中原地区最早的土坯房屋,以及疑似北斗星造型的天文授时遗迹,还有东边不远处大河村遗址发现有仰韶时期的联间木骨泥墙排房等等,都极大推进了中原地区文明化进程的研究。这样,无论是从自然地理还是从人文地理的角度去解读,枯河这条貌似不起眼的小河之于郑州,实在是不容有缺的。

与青台遗址一样位于枯河北岸的西山村,接近黄河中游与下游的分界点,属于北温带大陆性季风气候,四季分明,物产丰饶。从数千年前的远古时代开始,西山一带“地貌条件是洪积成因的向东向南倾斜的宽阔平原,虽有枯河穿过,因其有冲沟性质而无泛滥之苦,宜于耕作使用,这样,这里的地形就很适合古代人类居住,并进行旱作农业耕作活动”³,所以千百年来,小村就一直过着安静寻常殷实富足的农耕生活。

直到1980年代,从郑州来了一群自称是干考古的年轻人,虽然来自市区有的还说着普通话,但在村民看来照样是和他们差不了太多的憨厚朴实甚至土里土气。双方就这样两眼互相打量着内心嘀咕着,然后开始了相处与合作,西山村也由此开始被称为西山遗址,并迎来了几千年来的第一次考古发掘。

西山遗址的考古发掘

西山遗址市保标志牌

事情的起因源自1984年,河南省决定在当时的郑州北郊筹建中原石刻艺术馆,过程中发现这里的土质明显与周围不同,旋即确认这是一处古文化遗址,接着由当时的郑州市博物馆考古部进行了考古调查,进一步确认西山是一处仰韶文化性质的史前遗址,郑州市人民政府顺势在1987年将其公布为郑州市文物保护单位,保护标志牌虽然已经沧桑斑驳,但至今依然屹立在西山遗址上。到了1992年,鉴于西山遗址面积大,地层堆积复杂,河南省文物局决定在此举办全省首届考古勘探领队培训班,并对该遗址进行试掘。培训班由时任河南省文物考古研究所副所长的杨肇清负责,共有来自全省17个地市的数十名学员参加培训。

这些前期工作的积累引起了国家层面的关注,于是国家文物局举办的考古领队培训班在结束了山东兖州的六期培训之后,顺理成章地移师西山,开启了西山重大考古发现的进程(领队班由此完成了从山东到西山的轮回)。从1993年9月到1996年6月,共有来自全国各地80余名学员分三期在西山遗址进行了田野考古发掘和资料整理与报告编写工作。期间,西山先后出现过许多业界耳熟能详的考古人的身影,比如作为项目总领队(俗称培训班校长)的黄景略和作为教员的张忠培、郑笑梅、韩榕以及张文军、陈雍、张玉石、乔梁;作为考核委员的杨育彬、张学海、叶学明;来发掘工地进行现场指导的俞伟超、严文明、张文彬、安金槐、杨焕成;来培训班进行观摩交流的张光直(美)、冈村秀典(日)等等。

由此,西山从一个名不见经传的中原小村,一下子成为中国考古人心中的重镇。

西山村一带在商代属于敖山之地,春秋时期属于郑国管辖,战国时期属于韩国的荥阳邑。秦一统天下行郡县制,此地属于三川郡荥阳县,县治就在距西山不远的古荥镇。汉魏改隶河南郡,且在北魏时期将县治迁移至大索城,也就是今天的荥阳老城。隋朝将北周时的荥州改名为郑州,下辖荥阳等县。此后行政区划迭有更易,西山自然村在遗址发掘之前属于郑州市惠济区古荥镇孙庄行政村,遗址发掘之后,从孙庄村析出并升格为与之并列的西山社区。

从发现到确认经发掘经研究,覆盖在遗址上数千年的历史沙尘被考古学家逐步拂去,西山遗址的文化内涵及其发展历程也随之逐渐清晰起来。我们现在已然了解,遗址现存形态是接近正方形的平面,边长300米左右,面积约10万平方米。虽然不至于沧海桑田,但西山遗址数千年来一方面累积着邙山的沙尘,一方面承受着黄河与枯河的冲刷与摆动,星移斗转,损益有差。遗址所在的枯河二级台地的形成时间大约在距今8000年前后,在距今3300年前后枯河河床因水患发生摆动,从而蚕食了遗址的南部, 因此可以想见,今天我们见到的平面形状与规模,远不是西山遗址本来的模样。迨至近现代,西山遭受的祸乱仍然不止,如1946-1948年内战期间,国民党军队据守西山,兵士们在遗址上大肆修建包括碉堡、战壕在内的军事工事,遗址所遭受的破坏可想而知。延宕至1970年代,中原大地与全国同步兴起农业学大寨的热潮,高出地面数米的西山遗址自然成为首选目标,因此西山遗址被大规模平整,被修筑成大寨式的梯田,遗址再次遭受到了肉眼可见且迄今仍能感受的到的大规模破坏。

现在能看到的西山遗址是一处高出地面1-4米的台地,从裸露的剖面上可以看到文化层堆积丰厚,灰坑、房基等遗迹以及陶片、石器骨器等遗物,虽不至于夸张到随处可见,但无需你太过仔细地寻觅即可见到。我3月初重返遗址寻访时,就在一个野兔扒开的土窝里发现了一个属于小口尖底瓶的夹砂红陶片、一只残存一半的泥质灰陶环和一个折腹鼎的腹片,可见遗址包含物的丰富程度。这些文化堆积和遗迹遗物以仰韶时代为主体,大体上可以划分为前后相继的早中晚三个发展阶段。

西山遗址最重要的考古发现,是发掘出土了一座仰韶文化晚期的古城。古城在相当于第二期的晚段开始兴建,到第三期早段经过大规模重建和修筑,然后在三期晚段逐步废弃。经测定确认古城的年代距今约5300-4800年。城池平面接近圆形,直径200米左右,现存面积1.9万平方米。北部城墙保存较为完整,南部则被枯河冲毁而不存。城墙宽3-5米,残存高度1.75-2.50米,采用版筑法夯土修筑,这是当时发现的年代最早的也是最为先进版筑城墙。若将被毁的城墙加以复原,城圈的周长约265米,城内面积可达3.4万平方米。城墙外侧还有壕沟环绕。这样规模和如此先进技术的古城并且年代如此之早,在中国考古史上是空前的发现。

西山遗址上野兔窝里发现的仰韶文化陶片

西山遗址的考古发掘,在为中国考古行业培育了一支高素质的队伍的同时,也为华夏文明起源的研究提供了极为珍贵的资料,从而使中国考古学进入了一个新阶段。西山之后,考古界在确认仰韶古城的基础上,先后又发现了一系列史前时期的古城址,揭开了中国考古大发现新的一页。

西山遗址及周边环境平面图

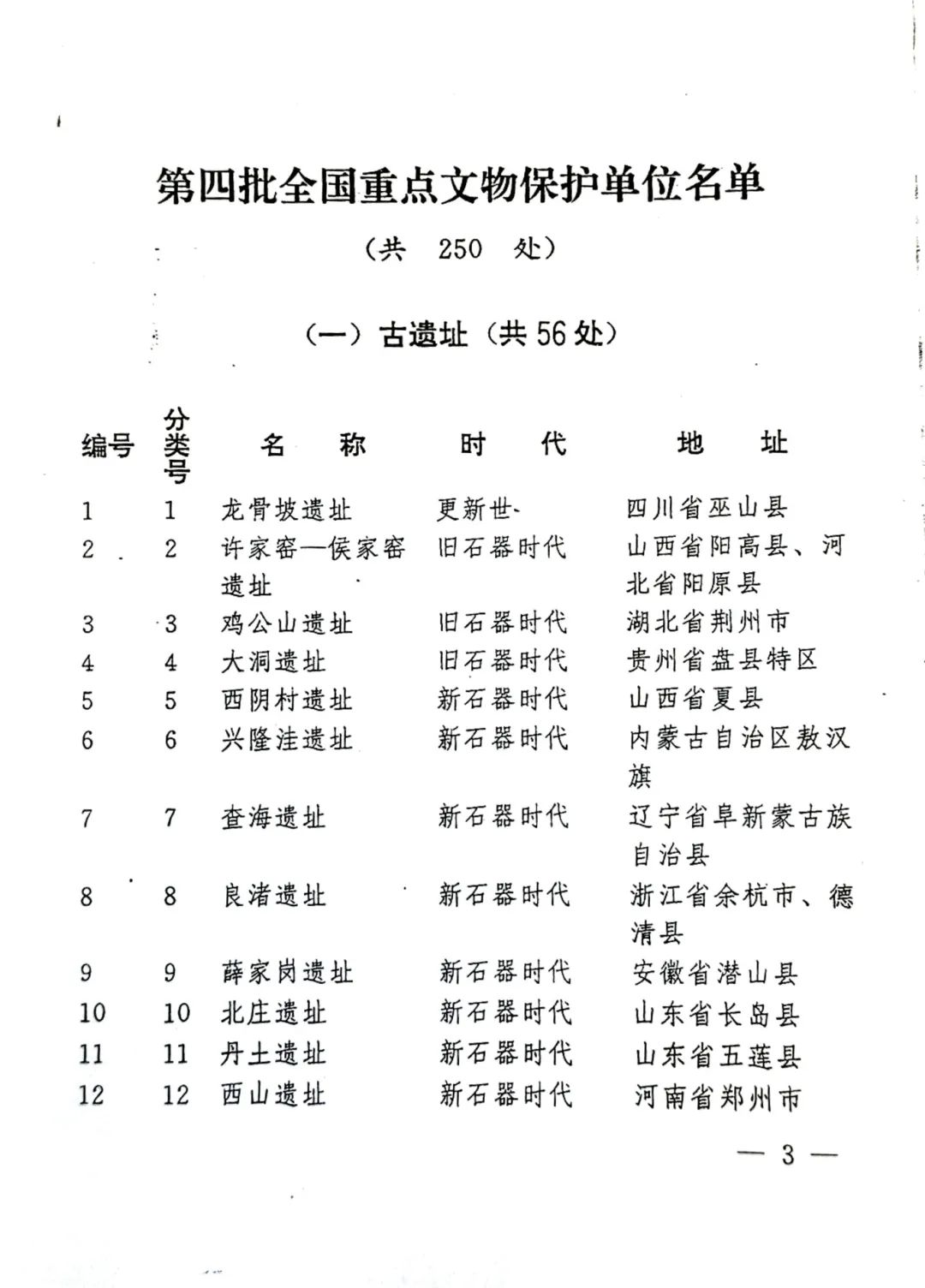

西山遗址的考古成果一时名扬天下,于是在1996年2月,西山遗址考古发掘入选“1995年度中国十大考古新发现”,11月,国务院国发〔1996〕47号文件将西山遗址公布为第四批全国重点文物保护单位。郑州的西山,成了中国考古的团宠。在此背景下,西山村也被重新规划为高标准的西山社区,与已经被隔离栅栏围起来的遗址一路之隔,既可咫尺相望,又互不打扰,形成了一组新的人地关系。

从曾经的辉煌强盛到籍籍⽆名然后再次名满天下,这⼀个⼤轮回,郑州的⻄⼭⾜⾜⽤了 5000 余年。

西山遗址被列入国保单位的文件以及保护标志

升级后的西山社区与升格后的西山遗址

注释 1. 郑州市文物考古研究院、北京大学考古文博学院:《河南省郑州市索须枯河流域考古调查报告》,《古代文明》第10卷,上海古籍出版社,2016年11月,上海。

2.也正因为如此,近现代以来中原大地发生的大饥荒更显得是如此地不可思议。

3.王晓岚等:《距今7000年来河南郑州西山遗址古代人类生存环境》,《古地理学报》第6卷第2期,2004年5月。