专家观点

霍巍:西域风格与唐风染化——中古时期吐蕃与粟特人的棺板装饰传统试析

西域风格与唐风染化

——中古时期吐蕃与粟特人的棺板装饰传统试析

霍巍

(四川大学历史文化学院)

中古时期的吐蕃与粟特均为丝绸之路上十分活跃的民族,近年来在我国西北和北方地区相继发现了一批吐蕃与入华粟特人的墓葬,从中出土的棺椁葬具上遗留有丰富多彩的装饰图像。通过对这些考古学图像的比较研究,既可以看到两者所保存的某些西域共同文化传统,也可以观察到北朝隋唐时期通过西北“丝绸之路”中原汉文化对其所产生的染化影响,在一定程度上也反映出吐蕃与粟特之间的交往联系。

西域文化;吐蕃;粟特;丝绸之路;文化交流

近年来,在我国西北及北方地区连续出土了一系列入华粟特人的墓葬,它们分别是:宁夏固原南郊隋唐墓、[1]甘肃天水石马坪墓、[2]山西太原隋虞弘墓、[3]西安坑底寨北周安伽墓、[4]井上村北周史君墓[5]等。这批粟特人的墓葬当中,大多保存有较为完好的石棺椁、石屏风、石床等石质葬具,在部分石板上雕刻有内容丰富的画像,从而引起学术界强烈的关注。无独有偶,在近年来青藏高原吐蕃考古发现的一批墓葬资料中,也发现了一批彩绘在木棺板或木质随葬器物上的图像。[6]这两批考古材料的出土十分珍贵难得,为我们提供了观察中古时期活跃在我国西北“丝绸之路”沿线的粟特人和生活在青藏高原东部的吐蕃人社会生活的若干断面。由于两者都是在作为葬具的棺椁板材上绘制或雕刻画像,我们在广义上或可以将其统称之为“棺板装饰传统”,通过比较分析不难发现,这两者之间存在着若干共同因素。

一、棺板装饰传统中的中亚西域风格

上述入华粟特人的石椁浮雕与吐蕃棺板画除了材质的不同之外(前者使用石材,后者使用木材),都是由数块石板或木板组成,主要作用一方面可作为葬具上的装饰图案,但更重要的目的是要彰显死者在生前与死后所能享受到的若干殊荣优待。从画面的表现形式而论,粟特人石棺浮雕主要画面有骑射狩猎、商队出行、帐外乐舞宴饮、帐中主人宴饮、丧葬仪式等,虽然各个画面具有各自的独立性,同时彼此之间又有着紧密的联系,实际上都围绕着一个中心展开:即祈求死者亡灵顺利升入天国,并在天国享受到与生前同样的荣华富贵生活。青海出土的吐蕃棺板画的情况与之极为相似,在表现形式上也是由骑射狩猎、驼队出行、帐外宴饮乐舞、帐中主人宴饮和丧葬仪式等不同画面组成,笔者认为虽然其画面是取材于日常生活的若干场景,但其中心意义同样是反映出吐蕃具有浓厚本教色彩的丧葬礼仪。[7]尽管两者在画面中出现的人物服饰、器皿、牲畜种类、舞蹈以及乐器等还有不尽相同之处,具有各自的民族与地域特点,但在图像中所反映出的某些共同的文化传统却是一致的,而这些传统在我国北方草原民族中流行甚广,源头许多应当是来自中亚与西域文明。

1.骑射狩猎

安伽、虞弘、史君等入华粟特人的石刻画像中都出现了大量骑射狩猎的场面,动物被骑马的人物追杀射击,正在惊恐逃窜。同样的画面在青海发现的吐蕃棺板画上也有形象生动的描绘。只是前者图像中被射杀的主要是北方草原常见的羚羊、野鹿、野猪、兔子等动物,而在青海吐蕃棺板画被追杀的动物中还出现了野牦牛、长角鹿、藏羚羊等青藏高原常见的动物。

狩猎题材的画像在世界古代各民族中都有流行,我国战国、汉代陶器与青铜器上也出现过此类题材,有的还绘在墓葬的墙壁上。早年徐中舒先生曾撰有《古代狩猎图像考》一文,[8]对我国先秦时期铜器纹饰中的狩猎图像作过精深考订,并从东西交通的角度提出不少有价值的见解。但中古时期粟特人的狩猎图像应另有其来源,不属于传统的中国文化系统。从中亚伊朗考古学资料来看,这类图像题材在年代为5—7世纪的波斯萨珊银盘上十分常见,银盘上的人物往往头戴王冠、腰悬箭囊和短剑,正在执弓射杀动物,被狩猎的动物有山羊、鹿、猪、狮子、豹子等(图1)。[9]画面上骑马人物与被追杀动物的构图方式、骑射者手执弓箭猎杀动物的姿态与中土发现的粟特、吐蕃棺板画上的图像均有相似之处。

图1 美国大都会博物馆收藏的波斯萨珊银盘

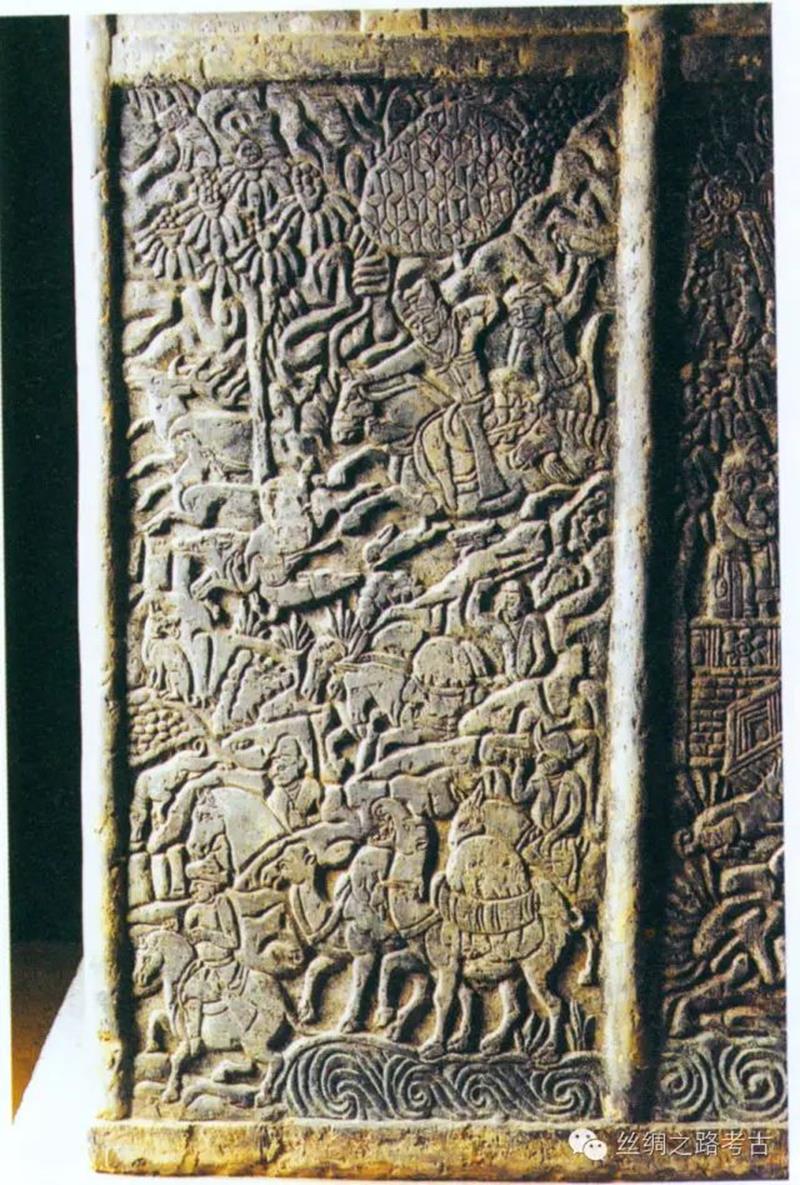

如史君墓石堂西壁编号为W3的浮雕图像中,画面的上部正中为一骑马手执弯弓射箭的男子,头戴帽,身穿交领紧身窄袖衣,腰束带,腰间悬挂有箭囊,右手持弓、右臂抬起做射箭状,马前有5只动物,其中一只已中箭倒地,其余四只正在惊惶奔跑,种类依次是雄羊、羚羊、野猪和兔子。另有两只猎犬在奔逃的动物两侧,协助主人射杀(图2)。[10]这与波斯萨珊银盘上的“帝王骑射图像”意匠完全相同。尤其是在虞弘墓中还刻有人物骑骆驼与野兽搏斗的场面,齐东方先生认为:“人物骑骆驼与野兽搏斗显然不属于中国的图像系统,中亚西亚却有许多实例”。[11]

青海吐蕃棺板画上往往也在起首位置绘有类似的骑射狩猎图。如郭里木一号棺板画A板的起首在棺板左下画一人骑马引弓,马前有三头奔鹿,其中一鹿已中箭流血即将倒地,另二鹿惊惶逃跑。其上为一射杀牦牛的场面,画中有三位骑手正在追杀两头牦牛,其中一头牦牛已中箭,但仍负痛奔走逃避,牦牛的下方,一条猎犬追堵着牦牛的逃路,表现出与粟特与波斯狩猎图像中相同的艺术意趣与图像风格(图3)。[12]

图2 史君墓石椁射猎与商队图

图3 青海郭里木吐蕃一号棺板画狩猎图

2.商队出行

饶有兴味的是,在入华粟特人墓葬石刻中,常常与骑射狩猎图像并行的还有商队出行图。如上举史君墓石堂西壁W3号石刻图像的下部,是一个由马、骆驼和驴组成的商队,商队的最前面是两个骑马的男子,其中一位腰上挂着箭囊,两匹马的后面是两头驮载着货物的骆驼,骆驼后面跟着一位头戴船形帽的男子,骑马行进,右臂弯曲上举,右手握望筒正在向远处张望,两头骆驼的右上方,有两匹马和一头驴驮戴货物并行,其后面为一男子正持鞭驱赶其前行。与这幅图像相邻的石堂北面编号为N1的画像上部中心位置绘有一帐篷,帐内外有人相对而饮,而画面的下部出现了一个正在休息的商队,中间有两位男子正在交谈,一人肩上还背着货囊,有一人牵着载货的马匹,一人照料着两匹驮载着货物的骆驼卧地休息,后面还跟着两头驮着包裹的驴子。[13]与这类画面相似的场景,也出现在其它入华粟特人系统的墓葬石刻画像中,如日本Miho博物馆内的一幅石椁石刻(图4)。

图4 Miho美术馆藏石屏商旅图

青海郭里木一号棺板画A板的情形与上述粟特人的商队十分相似,在狩猎图像的前方,画有一支骆队,中间为一驼,满载着货物,驼前三骑,驼后一骑,前后相继,驼后一人头上缠巾,腰束箭囊,似在武装押运着商队前行。此外,青海郭里木现已流失于民间的一具棺板画的起首也绘有射猎场面,身穿吐蕃服饰的骑手手持弓箭、腰系箭囊,从两个方向射杀牦牛,而在这个画面的上方绘着一匹驮载货物的骆驼,货物上覆盖着带有条纹的织物,骆驼后面跟随一骑马人,头上戴着似“山”字形的船形帽,似为押运货物的人员。[14]

荣新江先生曾根据史君墓及其它粟特人系统石刻画像中的这类图像加以研究考证,认为这就是一个中古时期行进在丝绸之路上的粟特商队的写照(尽管这个商队中种族的构成除了粟特人之外可能还有其它民族)。[15]青海郭里木吐蕃墓葬墓主人的族属目前有吐蕃、苏毗、吐谷浑等不同意见,[16]我们暂且将这一争论搁置一边,因为如同有学者早已指出的那样,实际上在不断扩张与征服基础上形成的吐蕃王国,也是由许多民族共同体组成的,其中就包括了苏毗、吐谷浑人、党项等民族。[17]在吐谷浑当中,即有类似粟特人的商队。《周书·吐谷浑传》记载魏废帝二年(553)“是岁,夸吕又通使于齐氏,凉州刺史史宁觇知其还,率轻骑袭之于州西赤泉,获其仆射乞伏触扳、将军翟潘密、商胡二百四十人,骆骡六百头,杂彩丝绢以万计”。因此,一方面在吐蕃征服占领吐谷浑之后,吐蕃属下的吐谷浑人仍然有可能继续可以组成这样的商队进行丝路贸易活动;另一方面,以往的研究中,我们往往较多的注意到吐蕃人出入中亚地区的军事征服与领土扩张,而忽略其在丝路贸易中扮演的角色。联系到青海所出棺板上的画像内容来看,吐蕃人很可能也继承了中亚民族丝绸贸易的传统,同样有规模不等的商队活动在“高原丝绸之路”上。过去有学者曾经指出,吐蕃的军事扩张也具有鲜明的商业目的,其在西域和河西一带的军事扩张大多与控制国际商贸通道有关,同时也将丝绸等重要国际贸易物品作为自己掠夺的主要对象,[18]这与“善商贾”的粟特人虽然采取的方式各异,但却能收到同样的功效。

3.帐外宴饮乐舞

入华粟特人的棺板装饰传统中还甚为流行帐外宴饮乐舞场面。如安伽墓后屏六幅图像中自左向右第1幅即为乐舞图,上半部为奏乐合唱图,下半部为舞蹈图,奏乐者演奏的乐器有琵琶、箜篌等,舞蹈者双手相握举过头顶,扭腰摆臀向后抬右脚,正在跳着“胡旋舞”。[19]与之相邻的第2幅图上方出现了主人形象,头戴虚帽,身穿圆领紧身袍,腰系带,足蹬靴,右手持角杯屈右腿而坐,其左前方方形的地毯上坐有三位乐人,分别演奏箜篌、竖笛和火不思。后屏的第6幅图也是一幅宴饮乐舞图,主人坐于一座汉式亭子当中,下方正中一人身着红色翻领紧身长袍正在跳着“胡旋舞”,左右各有数人为其击掌叫好(图5)。[20]类似的画面也见于此墓右侧石屏。

图5 安伽墓宴饮乐舞图

青海吐蕃木棺板画中也有不少帐外宴饮乐舞场面,如上面所例举的一具现已流散于民间的吐蕃棺板画上,在大帐外设有一四足胡床,主人身穿翻领长袍、头上缠高头巾,坐于胡床之上,其左侧有人侍立,面前一人正屈身弯腰向其敬礼。主人右后方站立有一排五位乐人,手中各执乐器正在演奏,面对主人的空地上一舞者头戴高冠,一只长袖高举过头正在起舞,左后方一排四人席地而坐,正在观看表演。在大帐后方绘有一树,树下拴有两匹虽然带有马鞍却已无人乘骑的马,神态安然悠闲。

这种在野外设帐歌舞宴饮的习俗,主要流行于北方游牧民族当中,而乐舞中的“胡旋舞”是中古时期流行于西域胡族继而传播到汉地的一种民族舞蹈。安伽墓中反映的多为中亚人的生活情景,而吐蕃棺板画中出现的乐舞场面从构图方式与表现手法上都体现出了与粟特人相同的特点,现存于西藏拉萨市大昭寺内的一个吐蕃时期银瓶上曾出现有身穿吐蕃胡装、正跳着“胡旋舞”的人物和饮酒大醉的场面,[21]和青海吐蕃棺板画上的画面十分近似,所以我们认为这一传统主要也是受到中亚和西域文化的影响。

4.帐中主人宴饮

与帐外歌舞宴饮图紧密联系在一起的,是帐中主人的宴饮图。这类图像在入华粟特人墓葬石刻中表达得非常充分,在青海吐蕃棺板画中也多处出现主人帐内宴饮的场面。这里,可以从不同的方面来观察分析两者的特点。

首先,是这种帐篷的形制。如在安伽墓左屏刻绘的三幅图像中,第3幅为“野宴图”,帐篷的形制为圆形虎皮帐篷,圆顶,门楣一周及左右竖框上涂有红彩加以装饰,帐中铺地毯,主人在帐内席地而坐。此墓后屏的六幅图像中,第4幅和第5幅图像中都有帐篷设立在会盟、宴饮等不同场合,但形制却各有差别。如其中第5幅“野宴商旅图”中出现的帐篷与左屏所刻第3幅画像相同,特点都是虎皮圆形帐篷,门两侧及顶部涂有红彩,门内及顶部设有帷幔,地面上铺设地毯。而在后屏的第4幅石刻中,下方设有一帐,帐顶正视为方形,帐顶似为织物,正中央镶嵌有日月形图案,带有檐、柱,形制显然不同于圆形的虎皮帐篷。由此看来,在入华粟特人的生活习俗中,只有设在郊外用于“野宴”的帐篷大概才是圆形。

青海吐蕃墓葬棺板画的最后也是最高潮部分往往都是围绕着中心大帐展开的宴饮场面,帐篷的形制均为圆形,前方设门,门帘可以收卷在帐门上方,门帘和门框的两侧有色彩艳丽的镶边,顶部开设有圆形的气孔,呈喇叭形向上翻卷。据《新唐书·吐蕃传》记载,这种圆形的帐篷也称为“拂庐”:“吐蕃本西羌属,盖百有五十种,散处河、湟、江、岷间……有城郭而不肯处,联毳帐以居,号大拂庐,容数百人,其卫甚严,而牙甚隘。部人处小拂庐”。既然是与“城郭”相对应的一种居住形式,看来这种“拂庐”大概也都是设在野外,与粟特人“野宴”所使用的帐篷形制大致相仿。

其次,是对出现在帐中主人形象的设计。仍以安伽墓为例,安伽墓左侧屏第3幅“野宴图”帐内坐有三人,门外有四人侍立于侧,可见帐内三人当系地位较高的首领人物。另在此墓后屏的第1—6块石板上,也都刻划出不同场合下出现的主人形象,在人物的布局设计上,居于帐中的主人一般都面朝帐门席地而坐,除了会见宾客之外,还有主人夫妻对坐或对饮的场景,主人的服饰特点往往也最能体现出本民族的特色。

在虞弘墓后壁居中部位的石板雕绘中也可见到类似的画面,画面中在大帐中间设有亭台,帐内坐着墓主人夫妇,作相对而饮状,在他们的身后,各有两名男女侍从两两相对,主人和侍者前面的场地上,有六名男子组成的乐队,中间有一男子正在跳“胡腾舞”。[22]

日本Miho博物馆藏石棺床画像石后屏E图当中,描绘了一幅在穹顶大帐之下的主人夫妇宴乐图,主人前面乐队正在奏乐,舞者正在起舞。郑岩对此评论说:“此画像石之此部分对于揭示与中亚的连接点非常重要。乐队与飞动的舞人,是6—9世纪从北齐到隋唐陶制扁壶上反复出现的图像。扁壶及此棺床浮雕舞人的舞蹈称胡旋舞”。[23]

荣新江在分析对比了这些男女人物形象之后认为,他们的身份应是粟特部落中的“萨保”:“从以上这些图像资料,我们可以看出,萨保居于中心位置,他所居住的建筑物,有中国式的歇山顶厅堂,也有游牧民族的毡帐,这是东来粟特人分别生活在汉地和游牧汗国当中的反映……这些图像表现了萨保在聚落中生活的场景和他作为首领的核心地位”。[24]

青海吐蕃棺板画上也绘有地位突出的人物出现在宴饮场面或帐篷当中,画面上人物的安排方式与粟特人也十分相似。如郭里木一号棺板画A板所绘的宴饮图上,大帐门前左右各立一人正在迎接客人,帐篷的门帘卷起,可见帐内有对坐的举杯对饮的一对男女,男子头上缠有高头巾,身着翻领长袍,女子头戴巾,也身穿同样的翻领长袍。帐外是有众多男女参加的盛大的酒宴场面,围绕这座大帐展开(图6)。很显然,居于大帐之中的这对男女地位显赫,许新国将其比定为吐蕃的“赞普”与“赞蒙”(即王与王后),[25]笔者认为至少他们也应当是当地部落中的权贵人物。[26]

图6 郭里木一号棺板画宴饮图

分析比较粟特人与吐蕃人的宴饮场面,它们均是以大帐作为画面的中心,在大帐之内常常绘有主人夫妇对坐而饮的画面,大帐之外都有侍从服侍于左右,帐前均出现歌舞宴饮的人群,类似这样的画面,在粟特人故乡撒马尔罕一带发现的考古遗存中屡有发现。姜伯勤先生曾指出,在巴拉雷克切佩北墙和片治肯特等地所绘粟特人的壁画上,便有这样的宴饮图出现;另在粟特出土的银酒器上,也有类似这样的男女对饮图。[27]此外,中亚一带突厥部落中也多流行帐中宴饮习俗,如《大慈恩寺三藏法师传》卷二记载:“可汗居一大帐,帐以金华装之,烂眩人目。……令使者坐,命陈酒设乐,可汗共诸臣,使人饮”。[28]因此,我们通过从不同的角度比较可以得出一个结论:粟特人与吐蕃人的帐中主人(常常是以男女夫妇对坐的形式出现)宴饮的题材,曾经主要流行于中亚粟特人当中,随着突厥部落的祆教化,在突厥人当中也有流行。但与之同时,这一习俗在青藏高原的吐蕃人当中也曾经同样流行,所以在棺板画中也采用了这些在意境上相似的画面。

5.丧葬仪式

在粟特人的石板雕绘中,多有丧葬场面,并且出现了祆教师主持拜火祭祀,反映了祆教流行的葬礼仪节,对此前贤论之甚详,本文从略。可以相互比较的是,在青海吐蕃棺板画上,也绘有反映丧葬礼仪的若干场面。

在郭里木一号棺板画的B棺板画面上,棺板的右下一个画面中设有一座灵帐,灵帐的式样与宴饮场面中的大帐篷别无二致,上面覆盖有连珠纹样的织物,顶部也留有气孔。帐前设门,门前有跪地奠拜的三人,与之相对位置上一人正屈身面向灵帐,双手似捧有供品向死者献祭(惜手部画面已残损而无法看清)。背对灵帐站立着头上缠有头巾的三人,正垂首默哀;而灵帐上方并列站有一排四位女子,领前一位脸上挂着下垂的巨大泪痕,表情极其悲伤,与之并列的其它三位女子也都面呈哀痛神情。罗世平先生认为“这两组夹侍灵帐的男女人物,是死者的亲属,他们为死者守灵,接受前来的吊唁者”。从画面上还可以观察到,灵帐的下摆随风飘动,露出帐内陈有长方形的物体,是否为盛敛死者遗体的棺具不得而知。罗世平还描述说:“门帘开处,依稀可见类似棺木的彩画线条(因画面过于模糊,不能确认其形)”。[29]如果这一观察无误,灵帐内陈有死者棺具的可能性很大。

另一具流散于民间的吐蕃棺板画上,在木棺中部位置上设有一呈须弥座式的台子,台上置有一具黑色棺木,棺由棺盖与棺身构成,棺的一侧有三名守灵人,面呈悲色,棺台左前方在两根立木之间树立有一裸体人像,一骑手正引弓向其射击,另一骑手反身作射箭状也指向裸体人形;在棺之上方,绘出前来奔丧的一队宾客,衣着冠饰各不相同,队中高树一华盖。棺前一人已下马站定,正面向棺木正拱手致哀。

有学者曾经以史君墓石椁为例分析过此墓石刻各画面之间的相互关联,认为“从石椁东壁的浮雕内容来看,画面即有各自的独立性,同时彼此之间又有紧密的联系。E1、E2、E3的底本实际上是一幅完整的画面,因石椁模仿木构的殿堂,而被立柱人世间为地分成3部分,但画面的内容从北到南紧密相连,展示了粟特人去世后亡灵升入天国的整个过程”。[30]青海吐蕃棺板画的各个画面虽然从表面上看也模仿了人间社会生活的若干场景,但笔者认为其核心内容也是围绕死者的丧葬仪式展开。[31]罗世平先生指出,郭里木一号棺板画上的B板“各画面描绘的是一次葬礼的几个典型情节,吐蕃画家用纪实的手法,再现了一位吐蕃赞普的葬礼”。[32]两者之间的不同之处只是在于,粟特人是依照祆教的丧葬仪轨举行死者的葬礼,而吐蕃人则是依照本教的丧葬仪轨举行死者的葬礼,这在画面上显示出明显的区别,但两者希望表达死者亡灵在死后入升天国的祈愿则是相同的。

综上所述,近年来在中国本土出土的这批入华粟特人的棺椁装饰从形式上看已经改变了他们过去的某些丧葬习俗,逐渐开始接受中国汉文化的一些内容,但就其棺椁装饰图像所反映出的宗教信仰与文化传统而言,却仍然保留了浓厚的中亚文化色彩。而青海吐蕃出土的木棺板画,无论从表现形式还是从题材内容上看,都与粟特人的棺板装饰传统之间具有若干共同之点,体现出吐蕃作为当时雄踞亚洲腹地的强大高原帝国受到西域和中亚文化影响而打下的深刻历史烙印。

二、胡汉杂揉的丧葬习俗

如上所述,虽然入华粟特人在其棺板画中还保留着大量中亚文化传统,尤其是通过石刻浮雕画面上反映出其丧葬仪式还保留着明显的祆教信仰。但随着粟特部落不断的东迁,他们也逐渐接受中原汉文化丧葬习俗的影响,不再使用其中亚故地一带所流行的粟特式盛骨瓮(Ossuary),而开始采用石棺床、石棺椁等具有中原文化色彩的葬具。有学者注意到,入华粟特人从其传统的盛骨瓮到石棺床之间,可能还存在着某些过渡的痕迹,如安伽墓的尸骨是放置在甬道中而不在石棺床上,墓葬在封闭之前还曾点火焚烧,墓室四壁和尸骨也均发现了用火薰过的痕迹,认为“这些现象既不是中国传统的做法,也不是粟特本土的形式,应当是入华粟特人糅和中原土洞墓、汉式石棺椁以及粟特浮雕盛骨瓮的结果”。[33]还有学者从北朝至隋唐从西域来华人士的墓葬形制、葬具、墓志或墓铭等各方面材料得出结论认为,其主流显示出他们力图融入中华大家庭的势头,“在墓葬形制、葬具规制、墓志设置等主体方面,都与中华文明保持一致。这也就是后来这些西域来华人士的后裔,迅速地完全溶入多元一体的中华民族大家庭中的原因”。[34]

出土吐蕃棺板画的青海吐蕃墓葬在棺椁制度方面也与入华粟特人的情况存在着相似之处,体现出一方面具有独特的民族风格,但另一方面又深受华风影响点染的若干特点。

首先,从墓葬形制和丧葬风格上看,这批墓葬无疑具有我国北方草原民族的若干特点。据发现者许新国先生介绍,出土吐蕃棺板画之一的青海郭里木地点墓葬上方存有高约1.5米的封土,两座墓葬均为竖穴土坑形制,墓室均为长方形单室,长4米、宽2.5米左右,均有长方形斜坡式墓道。其中一座为木椁墓,另一座系竖穴土坑墓,但用柏木封顶。两座墓葬木棺均较完整。木椁墓为男女合葬,土坑墓为迁葬墓。迁葬墓形制较为特别,是先将零散的骨架装于一小棺内,然后将小棺整个放在大棺中。在两座墓葬中均见有殉牲习俗。合葬墓在木椁的两侧殉有完整的马和骆驼各1匹,迁葬墓在封顶的柏木上放有零散羊骨。

[35]这种用柏木封顶、动物殉葬以及采用特殊的迁葬方式等埋藏习俗,都保留着浓厚的地域和民族特点。

其次,从绘有彩绘图案的木棺形制上看,它们均呈大头小尾状,棺体前档高阔,足档低窄,棺板之间用榫卯加以连接,在木棺板的外侧四个档板上彩绘图案纹饰,有学者注意到在北魏鲜卑拓拨氏的木棺装饰传统中有似类的做法,[36]也有学者认为这一习俗很可能是来自塔里木盆地的绿洲文明,[37]但无论何者,我们都可以肯定这种风格与中原汉文化的木棺装饰传统具有不同的来源。

其三,如上所述,吐蕃木棺板画所绘的主要题材,仍然是取材于本民族所特有的社会生活内容,反映出青藏高原游牧文化的独特的气质和风格。

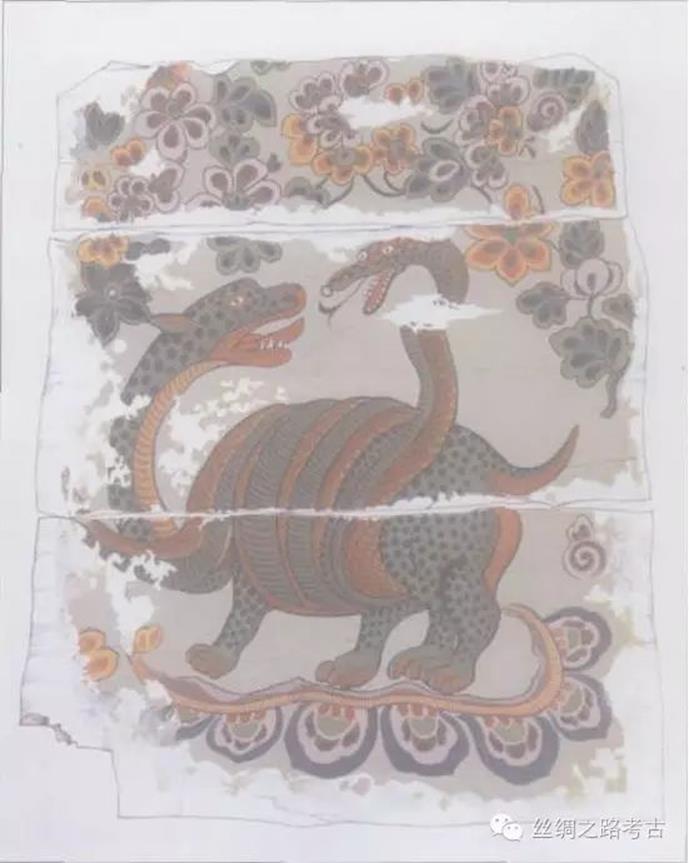

但是另一方面,与入华粟特人丧葬习俗变迁的情况相似之处在于,我们可以清楚的看到,青海吐蕃墓葬当中也保留有受到中原汉文化强烈影响的浓重痕迹。第一,在青海郭里木出土的吐蕃棺板画当中,其棺板档头绘有四神、花鸟等图案(图7)。有学者分析比较后提出:“吐蕃棺板所绘四神,应直接取法自中原,即唐代壁画的做法,但又接受了西方文化的影响而有自己的风格”。[38]

图7 郭里木棺板画中的玄武

第二,在青海都兰热水吐蕃墓地中也曾发现在墓内的随葬器物上绘彩的作法,上面也有与郭里木同样的在人物面孔上“涂朱赭面”的习俗,[39]因此可以认为这两处墓地的民族属性是一致的。在都兰热水的随葬品当中,可以观察到几种宗教成分的糅和,其中主要是来自当地本教的影响,其次还能看到来自中原道教的影响。如在热水南岸三号吐蕃墓葬当中,发现了三片书写在织物上的道教符策,丝织品中绝大多数也为中原输入品。[40]尤其是这三片道教符箓,分别由汉字和各种符号组成,研究者推测其很可能为死者随身佩带的佩符,主要用于辟祸求吉。[41]这些习俗,显然都是受到唐代中原道教习俗影响的反映。

第三,青海都兰科肖图吐蕃墓地中还曾出土有一对石狮,据青海省文物考古工作者批露过去与这对石狮共存的还有一些石柱,可能系墓前建筑如门阙之类的遗物。而这些墓前建筑石刻在吐蕃墓葬中的出现更是深受唐代墓葬制度的影响。[42]所以,通过上文的分析中我们可以得出,由于北朝隋唐以来丝绸之路的再开与拓展,活跃在丝绸之路沿线的粟特人和青藏高原的吐蕃人一方面保持着西域中亚文化的某些特点,但与之同时,他们越是向东发展,便越是被打上了越来越深的中原文化烙印,在其墓葬制度与丧葬习俗方面形成一种“胡汉杂糅”的多元文化面貌。

三、粟特与吐蕃之间的文化交往

在比较考古发现的入华粟特人和青海吐蕃人在棺板装饰传统上的这些共同特点之后,自然会引发我们更为深入的思考,从而提出一些值得进一步研讨的问题:入华粟特人与青藏高原的吐蕃人之间是否有过直接的接触与交往?隐藏在两者棺板装饰传统背后是否还有更为深刻的历史背景可以帮助我们认识中古时期这两个民族之间的文化交流?

原本生活在中亚阿姆河和锡尔河之间的粟特人是一个独具特色的商业民族,中古时期,在中国和中亚、中国和印度、中国和北方草原民族之间,粟特人往往充当着中间贸易的主要承担者。[43]由于经商和战争等原因,粟特人在汉唐之间沿着丝绸之路开始东迁入华,荣新江先生曾经从文献和考古两个方面详尽勾勒出其入华的路线与活动的主要区域,从塔里木盆地、蒙古高原直到中国北方都留下了粟特部落迁移流行的足迹。[44]在吐蕃占领西域期间,有证据表明西域一带的粟特人曾经与一度作为统治者的吐蕃人之间有过密切联系。如敦煌本吐蕃历史文书《大事记年》记载:“及至马年(694),赞普驻于墨竹潜塘,论芒辗细赞于苏浦之寻巴集会议盟。噶尔·达古为粟特人所擒”。[45]荣新江认为这里所提到的粟特人,很可能即为唐朝的势力被吐蕃取代之后,仍然居住在若羌(石城镇)一带的粟特人。[46]从入华粟特部落东迁的情况来看,曾经沿着丝绸之路抵达与青海最为接近的甘肃河西走廊东头的凉州武威一带,进而再向东通向北朝隋唐首都长安、洛阳。[47]那么,粟特人是否也在东迁和丝路贸易的过程中踏上过青藏高原呢?一些考古迹象表明,这种可能性是存在的。

林梅村先生曾经提到,在吐鲁番曾经发现过一件粟特语文书,记载了公元9—10世纪粟特人在欧亚大陆的经商路线,自西而东为拂林、波斯、安国、吐火罗、石国、粟特、石汗那、汉盘陀、怯沙、于阗、龟兹、焉耆、喀拉沙尔、高昌、萨毗、吐蕃、吐浑、弥药和薄骨律等地。[48]这当中提到的吐蕃、吐浑(吐谷浑)、弭药等都是地处青藏高原的古代民族。

从近年来青海都兰吐蕃墓地出土文物来看,其金银器、织锦有些可能来自粟特。许新国先生认为,都兰吐蕃墓中出土的镀金银器当中,有一些可能属于粟特系统。[49]此外,许新国、赵丰等人还分析研究了都兰出土织锦的情况,认为其中也有粟特锦和波斯锦流行。[50]姜伯勤先生进而论述“青海都兰墓中发现的粟特锦,就顺理成章地成为若干祆教图像传入中国西北地区的载体”。[51]换言之,如果笔者的理解无误,那就是说这些粟特锦在青海地区的出现,便意味着粟特人及其所信奉的祆教也随之进入到了这一地区。

张云先生在论述吐蕃与粟特关系时也曾经列举过数条证据:如他指出康国(即粟特)人曾参加过吐蕃在南诏地区与唐朝的武力争锋,可见粟特人与吐蕃也有过战争接触;《汉藏史集》中记载刀剑在吐蕃的传播时提到了“索波剑”,所谓“索波”,是藏语对粟特的称呼“sog-po”,可见这种刀剑也是产自粟特地区,后传入到吐蕃。[52]

1959年,当时的中央文化部西藏文物调查工作组在藏调查期间,曾经调查到一件大型的银瓶,这件银瓶放置在拉萨大昭寺中心佛殿第二层西侧正中的松赞干布殿内,该件器物通高约70厘米,瓶口细长,瓶口上端开圆口,口缘部饰八曲,口外壁饰山岳状花瓣,其下饰一空心立体羊首,瓶口下接一圆形的瓶体,瓶身上饰有鎏金浮雕人物图案:其中一组是两名独舞者;另一组是三个醉态可掬的男子形象。这件器物分别引起了中外考古与艺术史研究者的注意,著名考古学家宿白先生认为,“多曲圆形口缘和其下作立体禽兽首状的细颈壶,为七至十世纪波斯和粟特地区流行的器物,颈上饰羊首的带柄细颈壶曾见于新疆吐鲁番回鹘时期的壁画中。西亚传统纹饰中四瓣球纹,尤为萨珊金银器所喜用。人物形象、服饰更具中亚、西亚一带特色。故可估计此银壶约是七至九世纪阿姆河流域南迄呼罗珊以西地区所制作。其传入拉萨,或经今新疆、青海区域;或由克什米尔、阿里一线”。[53]瑞士学者阿米·海勒在她近年来讨论这件银瓶的论文中,一方面引证瑞士藏学家冯·施罗德先生的意见,认为这件银瓶有可能是在中亚塔吉克斯坦制作,年代可能为公元8世纪;另一方面她也举出了其它几件可与大昭寺这件银瓶相比较的从西藏采集到的银器,认为它们都带有着明显的7—8世纪粟特工艺的因素,只是拉萨大昭寺的这件吐蕃时期银瓶是一件“粟特式和中国汉地图案的变异类型”。[54]虽然对这件银瓶的产地、制造者,以及传入拉萨大昭寺的具体路线等若干问题的认识迄今为止并未形成一致意见,但中外研究者们都注意到了这件银器中所包含的粟特文化因素,并且也都提到其有从青海一线传入西藏的可能性。

从地理位置而言,吐蕃人对青海地区的控制与占领有着重要的意义。如同有学者指出的那样,在唐代吐蕃向外扩张发展的过程当中,青海扮演着重要角色。它使吐蕃无论向西域、向黄河中上游地区,或向川康滇边区的发展,都获得居高临下的优越位置及广阔的回旋空间,而且还获得了经济上、国防上的有利地位。[55]而东迁的粟特人也同样不可能忽视这一地区的重要战略与经济地位。因此,这两个民族通过不同的途径与方式在青藏高原发生交往与联系,应当说也是一种历史的必然。

不过,在此笔者需要强调的一点是,入华粟特人与青海吐蕃人反映在棺板装饰传统上的诸多共性,不排除其间有过相互影响、彼此借鉴的可能性,但这种共性的产生主要还是从广阔的西域与中亚历史文化背景中获取而来,不一定意味着两者之间存在着一种直线或单线的传承关系。虽然我们通过若干迹象可以观察到吐蕃与粟特人之间可能存在着千丝万缕的联系,但存在于两者棺板装饰传统当中的诸多文化因素,则并非仅仅只限于吐蕃和粟特,实际上在中古时期的突厥、鲜卑等民族当中同样也可见到,通过广阔的北方草原和丝绸之路传播广泛流传于欧亚民族之间(对此笔者将另文论及)。况且我们从两者图像造型来看,似乎也并没有形成彼此共遵的某种规范,而是各有其特点,由此可以说明两者并不一定是遵循某种共同的粉本来加以创作的。更大的可能性则是粟特和吐蕃的匠师们是在共同的文化背景之下,各自独立完成了自己的艺术创造,从而留给后世一幅幅富有民族特色的多姿多彩的图卷。

总结本文的要旨,笔者希望通过这一事例表明:处在丝绸之路沿线、河西走廊要冲之地的入华粟特人和吐蕃民族,基于其特有的地理区位关系和民族特点,不仅沟通着东西方之间物质文化的交流,同时也沟通了东西方精神文化的交流。[56]它们一方面承载着来自西域、中亚一带的文化习俗与传统,另一方面又承担着西域北方民族与中原汉文化之间过渡融合的角色,从而推动了北朝隋唐以来的民族大融合与文化交流互动新格局的形成。正是从这个意义上而言,入华粟特人和青海吐蕃人留给后世的这些考古图像,不但是文化传播史,也是民族融合史和迁移史上的生动图卷,值得我们作进一步深入的研究探讨。

[1]罗丰《固原南郊隋唐墓地》,文物出版社,1996年。

[2]天水市博物馆《天水市发现隋唐屏风石棺床墓》,《考古》1992年第1期,第46-54页。

[3]山西省考古研究所等《太原隋代虞弘墓清理简报》,《文物》2001年第1期,第27-52页。

[4]陕西省考古研究所《西安北郊北周安伽墓发掘简报》,《考古与文物》,2000年第6期,第28-35页;《西安发现的北周安伽墓》,《文物》2001年第1期,第4-26页。

[5]西安市文物考古研究所《西安北周凉州萨保史君墓发掘简报》,《文物》2005年第3期,第4-33页。

[6]有关这批青海吐蕃墓葬的情况,可参见:许新国《郭里木乡吐蕃墓葬棺板画研究》,《中国藏学》2005年第1期,第56-69页;《中国国家地理》2006年第3辑《青海专辑·下辑》收录的一组文章介绍了青海吐蕃棺板画,即:程起骏《棺板彩画:吐谷浑人的社会图景》;罗世平《棺板彩画:吐蕃人的生活画卷》;林梅村《棺板彩画:苏毗人的风俗图卷》,参见该刊第84-98页;林梅村《青藏高原考古新发现与吐蕃权臣噶尔家族》,亚洲新人文联网“中外文化与历史记忆学术研讨会”论文提要集,香港,2006年6月;罗世平《天堂喜宴——青海海西州郭里木吐蕃棺板画笺证》,《文物》2006年第7期,第68-82页;北京大学考古文博学院、青海省文物考古研究所编著《都兰吐蕃墓》,科学出版社,2005年。

[7]霍巍《青海出土吐蕃木棺板画的初步观察与研究》,待刊稿。

[8]徐中舒《古代狩猎图像考》,初刊于中央研究院历史语言研究所集刊外编《蔡元培先生六十五岁纪念论文集·下册》,后收入《徐中舒历史论文选集》,中华书局,1998年,第225-293页。

[9][日]深井晉司《帝王狩獵圖鍍金银制皿——帝王狮子狩文の源流問題につぃて》,《ぺルシア古美术研究》第二卷,吉川弘文馆,1980年,第168-189页。

[10]西安市文物考古研究所《西安北周凉州萨保史君墓发掘简报》,《文物》2005年第3期,第24页,图三十五。

[11]齐东方《虞弘墓人兽搏斗图像及其文化属性》,《文物》2006年第8期,第78-84页。

[12]罗世平《天堂喜宴——青海海西州郭里木吐蕃棺板画笺证》,《文物》2006年第7期,第69页,图一。

[13]西安市文物考古研究所《西安北周凉州萨保史君墓发掘简报》,《文物》2005年第3期,第25页,图三十七。

[14]此具木棺板画现流散民间,蒙青海省文物考古研究所所长许新国先生见示,谨表谢意。

[15]荣新江《北周史君墓石椁所见之粟特商队》,《文物》2005年第3期,第47-56页。

[16]程起骏《棺板彩画:吐谷浑人的社会图景》;罗世平《棺板彩画:吐蕃人的生活画卷》;林梅村《棺板彩画:苏毗人的风俗图卷》,《中国国家地理》2006年第3辑,第84-98页。

[17]张云《吐蕃的起源及其与中原的文化联系》,《唐代吐蕃史与西北民族史研究》,中国藏学出版社,2004年,第147页

[18]张云《吐蕃丝路的贸易问题》,《唐代吐蕃史与西北民族史研究》,中国藏学出版社,2004年,第160页。

[19]陕西省考古研究所《西安发现的北周安伽墓》,《文物》2001年第1期,第10-11页,图一九。

[20]同上,图二八。

[21]宿白《西藏发现的两件有关古代中外文化交流的重要文物》,《10世纪之前的陆上丝绸之路与东西方文化交流》,新世纪出版社,1996年,第405-409页。

[22]山西省考古研究所等《太原隋代虞弘墓清理简报》,《文物》2001年第1期,第37-38页,图一九、二五。

[23]郑岩《墓主画像研究》,《刘敦愿先生纪念文集》,山东大学出版社,1988年,第455、459、465页。

[24]荣新江《北朝隋唐粟特聚落的内部形态》,《中古中国与外来文明》,三联书店,2001年,第124页。

[25]许新国《郭里木乡吐蕃墓葬棺板画研究》,《中国藏学》2005年第1期,第56-69页。

[26]笔者认为从各方面情况分析,出现在这里的男女主人像并非墓主人像,结合整个棺板画的情况来看,很有可能应为出席丧葬仪式的当地吐蕃部落首领,参见拙作《青海出土吐蕃木棺板画的初步观察与研究》,待刊稿。

[27]姜伯勤《安阳北齐石棺床画像与入华粟特人的祆教美术——兼论北齐画风的巨变与粟特画派的关联》,《中国祆教艺术史研究》,三联书店,2004年,第48-51页。

[28]岑仲勉《西突厥史料补阙及考证》,中华书局,1958年,第7页。

[29]罗世平《天堂喜宴——青海海西州郭里木吐蕃棺板画笺证》,《文物》2006年第7期,第79页。

[30]杨军凯《入华粟特聚落首领墓葬的新发现——北周凉州萨保史君墓石椁图像初释》,《从撒马尔干到长安——粟特人在中国的文化遗迹》,北京图书馆出版社,2004年,第22页。

[31]霍巍《青海出土吐蕃木棺板画的初步观察与研究》,待刊稿。

[32]罗世平《天堂喜宴——青海海西州郭里木吐蕃棺板画笺证》,《文物》2006年第7期,第82页。

[33]杨军凯《入华粟特聚落首领墓葬的新发现——北周凉州萨保史君墓石椁图像初释》,《从撒马尔干到长安——粟特人在中国的文化遗迹》,北京图书馆出版社,2004年,第23页。

[34]杨泓《北朝至隋唐从西域来华民族人士墓葬概说》,《华学》第8辑,紫禁城出版社,2006年,第218-232页。

[45]许新国《郭里木吐蕃墓葬棺板画研究》,《中国藏学》2005年第1期,第56页。

[36]仝涛《木棺装饰传统——中世纪早期鲜卑文化的一个要素》,即刊稿。

[37]林梅村《丝绸之路考古十五讲》,北京大学出版社,2006年,第274页。

[38]许新国《郭里木吐蕃墓葬棺板画研究》,《中国藏学》2005年第1期,第51页。

[39]北京大学考古文博学院、青海省文物考古研究所编著《都兰吐蕃墓》,科学出版社,2005年,第103页,图六四:2;图版三三:2;图六六:1;图版三四:1。

[40]北京大学考古文博学院、青海省文物考古研究所编著《都兰吐蕃墓》,科学出版社,2005年,第129-130页。

[41]王育成《都兰三号墓织物墨书道符初释》,《都兰吐蕃墓》附录二,第137页。

[42]汤惠生《略说青海都兰出土的吐蕃石狮》,《考古》2003年第12期,第82-88页。

[43]荣新江《北朝隋唐粟特聚落的内部形态》,收入《中古中国与外来文明》,三联书店,第149页。

[44]荣新江《西域粟特移民聚落考》,收入《中古中国与外来文明》,三联书店,2001年,第19-36页;同氏《北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落》,收入《中古中国与外来文明》,第37-110页。

[45]王尧、陈践《敦煌本吐蕃历史文书·大事纪年》,民族出版社,第143页。

[46]荣新江《西域粟特移民聚落考》,收入《中古中国与外来文明》,三联书店,第27-28页。

[47]荣新江《北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落》,收入《中古中国与外来文明》,三联书店,第68-74页。

[48]林梅村《粟特文买婢契与丝绸之路上的女奴贸易》,《文物》1992年第9期,第49-54页。

[49]许新国《都兰吐蕃墓中镀金银器属粟特系统的推定》,《中国藏学》1994年第4期,第31-45页。

[50]许新国、赵丰《都兰出土丝织物初探》,《中国历史博物馆馆刊》1991年第15-16期;许新国《都兰吐蕃墓出土含绶鸟织锦研究》,《中国藏学》1996年第1期。

[51]姜伯勤《河西陇右祆教与祆教图像的流传》,《中国祆教艺术史研究》,三联书店,2004年,第177-178页。

[52]张云《丝路文化·吐蕃卷》,浙江人民出版社,1995年,第264-265页。

[53]宿白《西藏发现的两件有关古代中外文化交流的重要文物》,《10世纪之前的陆上丝绸之路与东西方文化交流》,新世纪出版社,1996年,第405-409页。

[54]Amy Heller,The Silver Jug of the Lhasa Jokhang: Some Observations on silver objects and costumes from the Tibetan Empire (7th-9th century), Asianart.com.

[55]林冠群《唐代前期唐蕃竞逐青海地区之研究》,《唐代吐蕃史论集》,中国藏学出版社,2006年,第265页。

[56]陈海涛《唐代入华粟特人商业活动的历史意义》,《敦煌学辑刊》2002年第1期,第118-124页。

微信公众号编者记:

本文原载《敦煌学辑刊》2007年第1期,第82-94页。引用请据原文。

原文插图本文多以彩图编辑。

封面图选自罗世平《天堂喜宴——青海海西州郭里木吐蕃棺板画笺证》,《文物》2006年第7期,第68-82页。