域外案例

科潘考古,一次跨文明探险

摘要: 考古学家张光直曾提出“玛雅—中国文化连续体”的概念,认为中国文明和中美洲文明实际上是同一祖先的后代在不同时代、不同地点的产物。在玛雅文明消失1000多年后,做中国史前考古研究的李新伟,终于有机会实地考察素有玛雅世界“雅典”之称的科潘遗址。 玛雅世界的“雅典” “它横亘在我们面前,犹如一艘在汪洋大海中被波涛击碎的三桅船;桅杆不见了,船名消失了,船员葬身海底,没人能说出它从哪里来,船主是谁,已经漂 ...

考古学家张光直曾提出“玛雅—中国文化连续体”的概念,认为中国文明和中美洲文明实际上是同一祖先的后代在不同时代、不同地点的产物。在玛雅文明消失1000多年后,做中国史前考古研究的李新伟,终于有机会实地考察素有玛雅世界“雅典”之称的科潘遗址。

玛雅世界的“雅典”

“它横亘在我们面前,犹如一艘在汪洋大海中被波涛击碎的三桅船;桅杆不见了,船名消失了,船员葬身海底,没人能说出它从哪里来,船主是谁,已经漂泊了多久,为什么遭难;消失的船员是谁,或许只能根据与此船相似的船只来推测,或许永远也无法准确认定。”

从2015年以来,中国社会科学院考古所的研究员李新伟在这块已经发掘了百余年的遗址上工作了近三年,他仍能体会到最初把它介绍给世界的人,涉足此地时的心情。

这是科潘遗址。1839年,美国探险家约翰·劳埃德·斯蒂芬斯和英国画家佛雷德里克·卡瑟伍德一行人闯入洪都拉斯东南部,靠近危地马拉边界的密林中。当斯蒂芬斯在树冠撑起的黑暗和野兽的嘶鸣中,忍受蚊虫的叮咬,穿过沼泽,撞见被藤蔓包裹的石筑遗迹,而砍断荆棘,在石墙背后,颤颤巍巍地拾级登上30余米高的金字塔,俯视热带雨林里的城市废墟时,他写下了上面那句话。

工人们清理刚刚出土的玉米神头像

斯蒂芬斯在遗址内逡巡时,他的同伴卡瑟伍德则双脚浸在烂泥里,为防止蚊子侵扰,戴着手套,蒙住头,只露出一双眼睛,借助林间投下的微光,从早到晚为遗迹画图。在他们到来的200多年前,这座遗址曾被西班牙国王的使臣蒂亚戈·加西亚发现过。他见到丛林中的金字塔、祭坛、广场、庙宇、石阶、石碑和雕刻等遗迹。但直到卡瑟伍德的画引起考古界的注意,这座古城才为外界所共知。那时,它已沉寂近千年。

与科潘遗址一同为外界所知的,正是玛雅文明。斯蒂芬斯来到科潘以前,已小有名气。他虽是学法律出身,但酷爱古物,曾游历埃及、巴基斯坦、希腊等古代文明的核心地带,探访古迹,出版过两本游记。直到在1836年的一篇对中美洲原著民的调查报道中,看到在墨西哥的尤卡坦半岛和中美洲的森林里,有造型奇特且历史悠久的建筑遗迹的零星记载,他把目光转向美洲。他向当时的美国总统毛遂自荐,成为美国驻中美洲的代办,坐船来到尤卡坦的伯利兹城,穿过危地马拉,一路向东来到科潘。之后,他又折返回去,再次穿过危地马拉,来到墨西哥南部的恰帕斯地区,探寻更多遗迹。1841年,他把自己的经历和卡瑟伍德的画集结成为《中美洲、恰帕斯和尤卡坦纪闻》,引起轰动。

斯蒂芬斯结合前人的发现和沿途遗址上的石碑,发现在中美洲呈三角形分布的独特文明。这个巨大三角形的三个端点,顶角为尤卡坦半岛,左边为帕伦克,右边就是科潘。这个大约方圆四五十万平方公里,相当于浙江、江苏、安徽、山东的面积加在一起的区域,因通行玛雅语,宗教、习俗相同,而被称为玛雅地区。作为玛雅文明重要的组成部分,科潘考古就此拉开序幕。

“还有多少遗迹,至今也不知道。”中国社会科学院考古所研究员李新伟坐在北京的办公室里,叼着烟斗,用的茶杯是有仰韶彩陶风格的陶杯,桌上却堆满科潘考古的材料。在斯蒂芬斯的游记轰动170余年后,他来到已经成为世界文化遗产的科潘遗址。近三年来,他每到3月都要飞赴洪都拉斯,降落到凶杀率世界排名数一数二的圣佩德罗苏拉,再开车在山路上颠簸三个多小时,驻扎到遗址旁的科潘镇里,直到11月才回家。他负责发掘的遗址周围仍旧被密林包裹,斯蒂芬斯在金字塔上的疑问依然萦绕考古学界,只是在百年间变成了一连串更为具体的课题。

当斯蒂芬斯来到科潘遗址时,遗址不远处有一个当地人的村落,这些人虽是玛雅人的后裔,但他们对遗迹的来历一概不明。文字成为解答谜题的最直接途径,而这些玛雅人对石碑上的文字同样一无所知。

大部分玛雅文字能够破解,有赖于西班牙征服美洲时记录的一些玛雅符号的发音。考古学家们在研究铭文、石碑后发现,玛雅文明可以划分为三个时期,公元前1500年至公元前300年是前古典期,玛雅人发明文字、历法,以及纪念碑和建筑,文明逐渐形成;公元前300年至公元900年为古典期,玛雅文明走向鼎盛,城邦往来繁密,各地巨大的宗教祭祀建筑林立;900年至16世纪为后古典期,北部城邦兴起,文化走向衰落。

在3000多年的历史里,玛雅地区始终没有使用过金属,也没有马和带轮子的车。“他们知道有金属。曾在科潘发掘出一段金子做的骨头,却只是用于祭祀。他们的工具和武器始终是石头。而遗址中的图画显示,玛雅人运送货物都是背一个筐,然后把一条宽布带勒头上,后面背在筐上。”李新伟认为,没有杀伤性很大的武器,也没有能大规模调动军队的马和车,使得一个政权难以有效控制一个很大的地区,导致玛雅自始至终没有发展出一个统一的大帝国,一直保持与古希腊城邦林立类似的格局。

考古队用航拍技术勘探遗址

科潘因其地理位置,成为众城邦中的“雅典”。它繁荣的年代相当于的中国魏晋到唐朝,从426年开始至810年终结,处在古典期的中晚期,它控制的范围大致包括洪都拉斯的科潘河流域及危地马拉的牟塔瓜河流域中部。在当时的玛雅地区,类似规模的城邦有二三十个,但科潘附近的山里有玛雅文明最重要的玉石资源,而玛雅地区战乱最频繁的地区集中在如今危地马拉北部的佩腾湖周围,科潘又距此很远。手握资源,又安定,虽然不是玛雅最强大的城邦,但科潘成为一个雕刻艺术精美、经济发达的城邦。

“遗址里国王的雕像特别精细,国王手里都拿着一个双头蛇法杖,双头蛇两边的嘴张开,祖先和各种神灵就从蛇嘴里探出头来。国王的装束各不相同,有的穿着玉米神特有的网状花纹装饰的筒裙,身边环绕着小玉米神。有的腰间系着一个鳄鱼形宽腰带,鳄鱼头垂在前头。玛雅宇宙观中,鳄鱼代表大地,雕像表现的是大地裂开,玉米神从大地里重生的状态。”李新伟告诉我,玛雅宗教是一种萨满教,国王往往是法力最大也是责任最重要的萨满。这些图像是他们进入萨满通神状态后能够直接看到的场面。“他们会拿大鱼刺扎自己,有的人把舌头扎穿了,然后把绳子穿到舌头里头放血,有的把自己生殖器刺穿、放血,通过这些血来召唤来祖先和神灵。在迷幻的状态下,他们常常会看到身边飞起一条蛇,蛇张开嘴,祖先和神灵就会从中探出头来。”

有些雕像与中国的良渚文化的一些元素颇为类似。“在玛雅地区,只要国王在,每隔一段时间就要立石碑纪念时间的循环,还要建造新的神庙。”李新伟向我介绍,石碑上显示,科潘最后一个王的统治持续到公元810年。在他之后,遗址中陶器表明这个地区的人口仍保持稳定,但到900年以后,遗址大量减少了。

“通过基因检测,现在可以确定的是,美洲印第安人是在距今约1.5万年的旧石器时代晚期的东北亚人群迁移到美洲后发展而来。”李新伟告诉我,考古学家张光直曾据此提出“玛雅—中国文化连续体”的概念,认为中国文明和中美洲文明实际上是同一祖先的后代在不同时代、不同地点的产物。在玛雅文明消失1000多年后,做中国史前考古研究的李新伟,终于有机会实地考察张光直先生提出的观念。

科潘考古,新的视角与可能

科潘遗址分布在长13公里、宽2.5公里的科潘河谷内,核心区面积大约15万平方米,是城邦的都城所在。城内由仪式广场、金字塔、球场和王宫组成的核心区,现已是旅游区,而位于核心区西南和东北,尚有两个贵族居住区有待开掘。两个贵族区之间,有白色石灰的道路相连。

2014年7月5日,李新伟随中国社科院考古所应哈佛大学费什教授的邀请,首次踏入科潘遗址,在遗址内做了为期三天的考察。费什教授先用两天时间带领他们参观核心区,最后的半天一路来到东北方的贵族区,引导他们来到编号为8N—11的贵族居址。这座建造于科潘王国末期的居址,中心被植被覆盖,四面均有房屋,形成一个封闭院落,面积约4000平方米,等级仅次于王宫。事后看来,他安排的路线饶有深意,正像科潘百年考古的历程。

核心区长宽各约1公里,北部是科潘第13王兴建的大仪式广场,作为在公众面前举行祈求丰产等各种仪式的场所。重要仪式之后,他将自己的盛装形象雕刻成高大的石像,树立在广场中间。中央区有科潘第15王建造的象形文字台阶金字塔,其西侧台阶宽达10米,有62级,均用雕刻有象形文字的切割石块砌成,共有2200个文字,是玛雅世界现存最长的文字资料。这些文字记录了从科潘第1王开始历代国王的在位年代和主要事迹。金字塔旁边是科潘球场,玛雅人用橡胶球在此比赛。西区的中央是最后一任国王建造的Q号祭坛,它的四个侧面上,雕刻着16任国王薪火相传的场面。旁边修建了高大的第16号金字塔,是整个王城地位最崇高的“圣山”。

李新伟告诉我,自19世纪80年代以来,美国考古学者一直在科潘发掘,在上世纪70年代之前,也都集中在核心区。1885年,美国学者马乌斯累对遗址进行了测绘、拍摄和发掘,获得第一批系统而准确的资料。1891年,哈佛大学碧波第博物馆与洪都拉斯政府签署10年协议,开始遗址正式的发掘。进入20世纪,美国卡内基基金会资助对科潘遗址进行持续研究、修复和保护。

直到20世纪70年代和80年代间,遗址的贵族区才进入考古学家的视野。在这20年间,聚落考古学的创始人、哈佛大学教授戈登·威利和他的继任者宾夕法尼亚大学教授桑德斯把考古的视野扩展至整个科潘河谷,将调查范围的覆盖面积扩大到135平方公里,又全面发掘了一些贵族居址。

不过,邀请社科院考古所前来的费什教授,是如今对世人了解科潘的历史贡献最大的人。“玛雅人建一个重要建筑,一般都要埋一个重要人物在下面,这个建筑就有祖先的灵在里面,好像有了根一样。过段时间又有一个重要人物死了,他们会把原有的建筑拆掉,在废墟上覆盖新的台基,把新去世的人放进去。”李新伟告诉我,“就好像玉米的成长、收割、再成长的过程一样,建筑也有由生到死再重生的生命循环。长此以往,台基一层套一层,大型的玛雅建筑往往如同‘俄罗斯套娃’,在晚期建筑的外壳下,覆盖多个时期的早期建筑。”

1988年,费什主持开展的科潘卫城考古项目,便是对遗址核心区的金字塔建筑进行解剖。那是一种在中美洲通行的隧道式的发掘方式。“考古队员把建筑的外壳打透,碰到早期的建筑后,沿着墙找,看范围大小,看有没有墓葬。”李新伟介绍,“虽然原来的房子在重建的时候已经都拆了,但地面还在。考古队员就要在地面上找是不是有坑,如果有坑可能就是底下有墓,弄清楚后,再把这层打透,去发掘更早的建筑。”

通过这种方式,他们在金字塔里找到了文字记载所对应的物证,使科潘早期的历史成为信史。科潘遗址内的象形文字记载,这里曾有16任国王。在Q号祭坛顶部的象形文字中,记录着王国建立的光荣历史:来自远方的第1王雅始库克莫在一个以交叉火炬为标志的圣殿中获得太阳神的加持和可以建国称王的身份,经过152天的长途跋涉,于426年9月5日来到科潘,建立王国。而在第16号金字塔下,果然发现了第1王和王后的墓葬。对第1王的骨骼锶同位素分析表明,他成长于佩腾地区的强大玛雅城邦蒂卡尔。他获得神力的圣殿,就是墨西哥盆地的特奥蒂瓦坎城的太阳金字塔前的神殿。

经过30多年的发掘,费什积累了极其丰富的材料,需要沉淀下来整理,但发掘工作不能停。他想到了在他学生时代钦佩的哈佛教授张光直先生,认为中国学者若能进入玛雅领域,应该会为玛雅研究提供一个新视角。于是,他想到了具备丰富考古经验的中国社会科学院考古所。

李新伟记得,遗址考察的最后一天,费什带他们穿过茂密的雨林,来到那座荒芜的贵族院落。他们沿着布满青苔的陡峭台阶爬上东侧的主殿,刻着日月星辰神像的石榻出现在眼前。上前一看,月亮神竟怀抱着一只玉兔。费什环顾周围被巨树藤萝覆盖的废墟,对他们说:“这里是中国考古学家开始的好地方。”

玛雅—中国:隐约的文明连续

2015年7月,李新伟带上防止腹泻和蚊虫叮咬的药就来到了科潘。到达后第三天,他们便已经带领工人清理覆盖在发掘区上的树丛,开始工作。

2007年到2008年间,他在哈佛燕京学社做访问学者时,费什就在身边。但李新伟与他擦肩而过,“那时候一心想的是多学些西方关于社会发展演变的理论,对中国文明起源问题提出自己的认识。”5年后,李新伟到危地马拉参加会议,参观玛雅的蒂卡尔城邦遗址,第一次进入玛雅世界。他在参观时,看到日本人在遗址边建立的工作站,还曾为不知中国何时也能在玛雅开展田野工作而怅然。没成想,一年后就有了机会,社科院考古所与洪都拉斯代表正式在北京签约,约定自2015年开始,双方在科潘遗址的发掘与研究方面实施为期5年的合作。

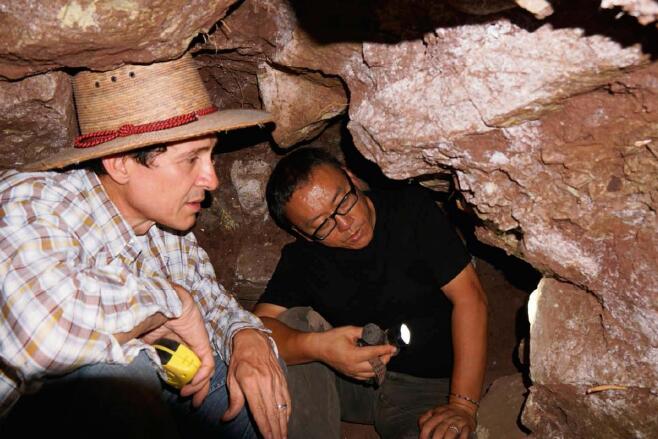

李新伟在8N-11贵族居址北侧建筑内的隧道里与洪都拉斯考古学家交流

到了科潘镇,李新伟一边发掘,一边就要想着就地修复。石头遗址在长时间风吹雨打后,上层的建筑已经垮塌。考古队挖探方,画图、拍照,逐层清理坍塌的石头,清理到最底层后,建筑本身哪里是墙,哪里是台阶才显露出来。“石头建筑垮塌后,墙东倒西歪地挤在一起。把坍塌的石头清走后,墙更容易倒,就需要马上复原。”

所幸,他的考古队分工明确,经验丰富。决定在何处挖探方、挖多少的人,是李新伟的洪方合作伙伴荷西。洪都拉斯没有资金支持本国学者独立发掘,荷西在美国拿到博士学位,配合哈佛大学工作多年。而在考古工地,有10名发掘工人和6名技工,工人两两一组挖探方,一人挖,一人搬石头。因为哈佛考古队已在当地工作数十年,形成一套完整的记录体系,技工的分工比国内的考古队更细。负责测量和照相的有一人;画图工作量大,由两三个人负责;还有一人专门负责管理文物,为出的文物编号、登记、放入库房。“这些当地的工人从早上7点,干到下午4点。小的20多岁,最大的已将近70岁,跟哈佛一起干了30多年。”李新伟赞赏他们的职业精神,“我们给他们的工钱略高于当地的平均水平,他们把这里的活儿当作十分严肃的工作。家住得远的人,早上6点就要出门赶过来。”

对于田野技术本身,李新伟有充分的信心,也为他们带去新的方法。“这些年国内田野技术发展很快,而且中国遗址非常复杂,挖过国内的大量史前遗址,其他遗址应该不会有什么大问题。”李新伟向我介绍,最初绘制探方的平面图时,技工采用传统方法,设立基线,用尺子测量每个石块和遗物的位置,照实物绘制。对于复杂的探方,一个熟练的绘图员加上一个助手,一天才能完成一个探方。“我们在国内发掘中,已经使用通过相片生成三维模型,以探方正投影为底图描绘,对照实物修改的办法。我向荷西提出这个方法。他开始拒绝,说传统绘图法经过长时间的检验,也是洪都拉斯考古操作规程的一部分,难以更改。我们就先按自己的方法,绘制了几个探方图,请荷西和绘图人员与传统方法绘制的图对比,终于说服他们,极大提高了工作效率,也打消了他们对中方考古学家发掘水平的疑虑。”

沙盘复原的龙头神鸟协助玉米神重生的雕刻

完成整个遗址的测绘和三维模型制作后,他们首先发掘最重要的北侧中心建筑,发掘面积约600平方米。这是座祖庙,有两层台基,原本有5米高,第二层台基四面墙壁上有13组墨西哥纪年和交叉火炬的图案,与核心区内Q号祭坛中对第1王的记载吻合,表明居址的主人与科潘王国起源和王族关系密切。

发掘完毕后,解剖建筑是另一项重要工作,隧道式的发掘方法是李新伟面临的全新挑战。“对我们来说,难度主要是在分辨各个时期的建筑上。”他告诉我,贵族建筑的基本建筑方式是在台子上盖房子。台子一层一层砌起来,最外层叫切割石,由一块块砖很规整地垒起来,很好辨认。但里面就比较随意,直接用泥把各种碎石砌起来。玛雅人拆除早期建筑,有时会把切割石也拆掉,再利用到外头。“等于是把皮给剥了。当打穿晚期的切割石后,早期台子上的切割石已经被去掉了,所以进到建筑中后,你要分辨出来,哪个是早期的台子,哪个是后来填的,这有一定的难度。”

凭借在国内积攒的分辨土层的经验,他们在北侧建筑下面发掘了近20条隧道。“对一座贵族居址做如此精细的发掘,科潘之前是没有过的。”李新伟说,他们发现了早期和中期的建筑,并还原出建筑建造的经过。有些在形制上与王宫区颇为类似。墓葬里的随葬品来自玛雅世界中部地区,距科潘数百公里之遥,说明此贵族家庭享有很高的地位。

李新伟告诉我,这座居址四面的建筑,均是由中间大,两边小的三个房屋构成,东面的建筑已在上世纪90年代由宾夕法尼亚大学发掘。如今,他们已经发掘完的北面的三个建筑,南面的建筑都没有动,西侧最北面的房屋刚发掘完,正在做中间最大的房子。就现有的发掘成果来看,他们已经为深入认识科潘城邦的社会结构、贵族与王室的关系、社会变革及其衰落等提供了新材料。“我们在北侧各建筑之间的夹道内发现大量遗物,应为贵族家庭离开后,继续利用这里房屋的居民所遗弃。这些遗物中的陶器属于古典时代终结期,它们的存在表明,科潘王国衰落后,此地仍然有大量居民。所以,科潘乃至玛雅文明的衰落,并非灾难性的毁灭,可能更主要是王国政治体系的崩溃。”

不过,对玛雅文明的精神信仰体系不熟悉,在李新伟看来,始终是一大障碍。他在第一次考察后,就开始看关于玛雅的资料,在科潘时,坚持每周学习三次西班牙语,想像哈佛大学的研究者一样,踏踏实实地扎进去。“新的雕刻出土了,赶快问荷西,问费什,看书,查资料。身在玛雅世界发掘,从自己发掘出的文物入手,深入了解玛雅文明,那种领悟是读多少书都难以获得的。”李新伟告诉我,面对陌生,却又与他熟悉的良渚文化有诸多相似之处的玛雅文明,他最大的触动是,中国的上古文化中也有重视萨满的一面,只是我们始终与外界的文化有很多交流,改变了自己文明的形态。“如果我们重视萨满的文化延续下来,可能也像玛雅一样吧!”

考古队对西部建筑进行发掘时,一次工人们正在清理倒塌的石墙,忽然从乱石中蹿出一条黑纹珊瑚蛇。这是中美洲最毒的蛇,人被咬一口,恐怕凶多吉少。把蛇赶走后,没过多久,他们却在这条蛇盘踞的乱石中,发现了与中国龙酷似的龙首雕刻。这样的奇遇,远未结束。

(参考资料:《神祇、陵墓与学者:考古学传奇》,西拉姆著,刘迺元译)

(本文电子版由作者提供,原文刊于:《三联生活周刊》2018年第12期)

(本文电子版由作者提供,原文刊于:《三联生活周刊》2018年第12期)