会议资讯

“在最遥远的地方寻找故乡”展览特辑之二:欧亚遗珍——学术研究集萃

“在最遥远的地方寻找故乡”展览特辑之二

欧亚遗珍:学术研究集萃

2018年1月26日,“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展览在湖南省博物馆开幕,展览由中央美术学院人文学院副院长李军教授担任主策展人,由湖南省博物馆陈建明研究员、副馆长陈叙良副研究员担任策展人。本次展览由湖南省博物馆主办,国内22家、国外26家文博机构协办,展出各类文物达250余件(套)。

为提升本次展览的学术价值与社会影响,推动学界对跨文化美术史的深入研究,湖南省博物馆于2018年3月23日至26日举办“艺术、物质文化与交流:13-16世纪欧亚大陆文明”学术研讨会。

“美术遗产”微信公众号以“欧亚遗珍”为主题,将会议部分研究成果汇聚于此,深度体现展览的学术基础。

目光的“航海史”:

以地图观看方式看13-16世纪东西视野的交汇

刘爽 中央美术学院人文学院硕士研究生

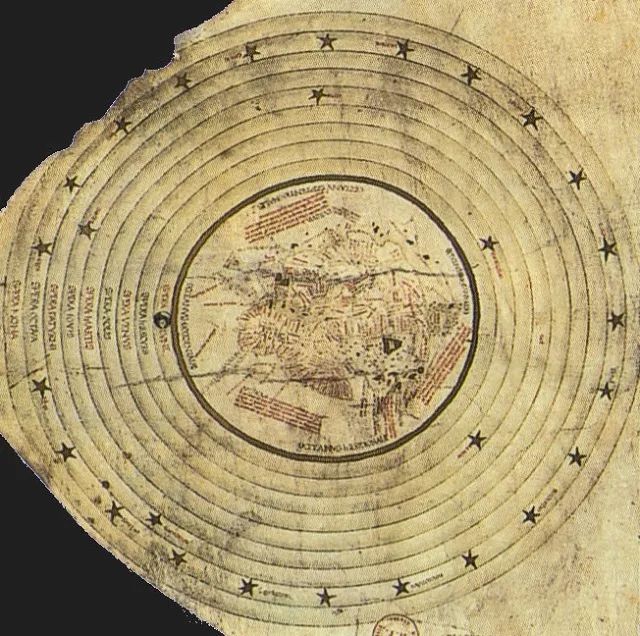

在13-16世纪,一个对世界作出新的合理解释的时代来临了,对地图绘制者们来说,世界就像一幅展开的地图,他们在复制世界,同时也在“建造”世界。绘制者用“注视的逻辑”与制图策略将观者带向远方,使观者在地图上游移的“目光”也具有自身的历史,它们沿着欧亚大陆间的历史通道行进,自15世纪起就显示出一条朝向东方的远洋“航迹”。

1. 由远及近:不断清晰的海图视野

图01/亚伯拉罕·克列斯克 《加泰罗尼亚地图集》局部 1375年

在维斯孔特(Pietro Vesconte)之后的海图绘制中,整个可居世界常以人居大陆与外部环形宇宙图式的形式出现;在加泰罗尼亚地图集(图01)、克里斯托弗·哥伦布海图(Carte dite de Christophe Colomb,图02)、弗朗切斯科·匹兹加诺地图集(Francesco Pizigano Atlas,图03)等图像中,宇宙图示中的圆形空间由神学图像逐渐转化为完整的世界图景,并进一步缩小为区域性景观甚至一个城市的代表图像。

图02/《克里斯托弗·哥伦布地图》 1488年

图03/《弗朗切斯科·匹兹加诺地图集》 1373年

“欧洲城市图像”的形成并非全然来自绘制者的想象,这一由远及近的地图视野与这一时期的地理探索活动有着密切关联,不仅显示出这一时期欧洲重要城市因为强大自足能力所呈现的世界野心,更以“航海者”的目光预示着欧洲前往东方的远洋航迹。

2. 由静及动:由地图“文字”引导的目光环行

随着地理视野的逐渐清晰,早期的宇宙图式被逐渐淡化,但由这一图式所引领的目光“环行”却得以保留,地图绘制者们通过改变地理“文本”的嵌入方式与阅读顺序形成相应的“注视逻辑”,改变了此前围绕中心展开的单一静态视角,并随着海图的发展,以航海者的目光形成一种发自海上的动态视野。在这一时期的东西海图中,以“沿海岸线分布”(coast-focused)、配合罗盘观看的地理文本、针位注记等,使观者的目光依据文本朝向“行进”,形成特定的海上路径,显示出这一时期对海上空间的重视。

3. 由中央到四方:海洋的“发现”与东西视野的交汇

对东方的向往最终使开拓者们打破地中海的中心地位,贸易与探索活动为绘制者们带来最新的地理信息与东方奇闻,一条沿着欧亚海岸线展开的寰宇视野也随之诞生。在14世纪中叶之后的波尔托兰海图中,单一的地中海版图同物象繁复的东方大陆形成强烈对比,在《加泰罗尼亚地图集》(图04)中,托举金球以象征东方财富的统治者形象全部被置于大陆边缘,将对东方的认知融入观者跨越东西的寰宇之旅。

图04/亚伯拉罕·克列斯克 《加泰罗尼亚地图集》局部 1375年

“观异地之图像,天涯亦在咫尺”,13-16世纪的地图发展史亦是一条由“目光”形成的“航海史”,它伴随着15世纪的西方的地理发现与扩张,用逐渐趋向东方的目光,勾连起今日世界版图的形成脉络。

页边里的蒙古人:

巴杰罗国家博物馆藏《考卡雷利抄本》新探

潘桑柔 中央美术学院人文学院硕士研究生

与中世纪晚期创作的其他欧洲抄本相比,完成于14世纪上半叶的《考卡雷利抄本》是一个高度个性化的艺术现象。它由热那亚的一户富商订制,主要记述了基督教的四大基本美德与不可饶恕的七宗恶行,配以传统宗教图像、同时代的历史事件和市井生活图景。它表现出极为复杂的艺术面貌,采用晦涩难懂的中古拉丁语撰写文本内容,堪称14世纪意大利抄本艺术中最复杂的个案之一。

从既有的研究来看,《考卡雷利抄本》在跨文化艺术史的语境中占有比较重要的地位,比如题材选择和处理手法所表现出的东方特点,以及抄本画师从东方丝绸和服装、象牙雕刻、金属工艺以及瓷器等器物中借取特定的装饰图案与艺术形象的做法。这些东方影响的来源大多被归于考卡雷利家族在东西方国际贸易中所扮演的重要角色,以及“蒙古和平”(Pax Mongolica)的时代背景所带来的商贸通达。但针对图文关系、画师角色和外来母题在进入西方文化语境之后可能发生的转变等问题还没有获得应有的关注,对研究的深入造成了比较大的阻碍,也是笔者开始“新探”的出发点。

图05/三位蒙古人和猿猴 《考卡雷利抄本》单页下方插图 意大利佛罗伦萨巴杰罗国家博物馆藏

“在最遥远的地方寻找故乡:13—16世纪中国与意大利的跨文化交流”特展中展出了《考卡雷利抄本》的单页,它现藏于意大利巴杰罗国家博物馆。文本部分讲述了十字军要塞——阿卡城(Acre)的陷落,页面上方和右侧圆环中装饰着11只飞鸟,下方则描绘了三位蒙古贵族和两只猿猴(图05)。这些装饰图像与文本内容毫无关联,就像是抄本画师一时兴起、四处拼凑的产物。但在文本右侧第15—16行处,出现了一个单词“nequissima”,意为“最卑鄙无耻的”,用于形容彼此嫉妒的圣殿骑士团和圣约翰骑士团所犯下的滔天罪恶。它恰巧处于分行之处,分解出了16行开头的“sima”一词,意为“塌鼻子的”;而巧合的是,意为猿猴的“simia”与它源于同一希腊语词根(σιμός),也意指塌鼻子的体征,从而从文本多义性的角度将蒙古人和猿猴这两种看似毫不相关的题材联系在了一起(图06)。在中世纪人们的心目中,猿猴“总是想模仿它所见到的一切”,它们可能在戏谑地模仿两位蒙古女子对汗王的侍奉姿态。

图06/“nequis / sima”一词在文本中的位置(红色方框处)

作为“页边图像”(marginal image),无论是蒙古人还是猿猴,它们都为今人展示了抄本画师别具一格的创作方式:他通过“阅读”的方式进行绘制,既挑战了文本的绝对权威,也体现了“页边”作为自由创作的场所的复杂特性。它们位于意义不稳定的边界,不断试图挑战文本叙述的中心地位,却在本质上依然依赖于文本。因而,页边融通了文字与图像、阅读与观看的双重特性,这一位置恰似一种隐喻,映射出时人心目中蒙古人形象与意义的不确定性。

长沙窑瓷器椰枣纹饰初探

孙兵 中央美术学院人文学院博士研究生

长沙窑窑址位于长沙市望城县铜官镇,窑址大致沿湘江排布,大致可分为铜官镇区、古城区、石渚区等部分。长沙窑瓷器,除了在产地大量出土外,还在江苏扬州、印尼勿里洞等国内外的地区有所发现。长沙窑瓷器的装饰方式可分为釉下彩绘、模印贴花、瓷塑三种,其中尤以模印贴花引人注目,“在最遥远的地方寻找故乡:13—16世纪中国与意大利的跨文化交流”展中陈列了两件模印贴花长沙窑瓷执壶,纹饰主体分别是奏乐胡人与椰枣纹饰:印贴花纹饰多位于流、系的下方,三个一组,把的下方多不加装饰(图07)。

图07/青釉褐斑模印贴花椰鸟纹执壶 扬州博物馆藏

在此主要关注其中的树形椰枣纹(图08)。模印贴花纹饰由印模压印而成,整个图像本身呈轴对称构图,由装饰有几何纹样的六边形围栏、飞鸟、带串状果实和羽状枝叶的椰枣树等部分构成。在此基础上,某些图像元素的增减也形成了不同形态的树形椰枣纹。但总的来说,图案构图十分紧凑,仅留有少许的空白。

图08/青釉褐斑模印贴花椰鸟纹执壶椰枣纹图像局部

图09/唐伯牙弹琴镜 日本法隆寺藏

仔细观察不难发现,树形椰枣纹饰可能是由长沙窑制瓷工匠组合而成的纹饰。六边形围栏的图案还见于唐代的伯牙弹琴镜(图09),镜面左右两侧各有一簇为六边形围栏环绕的树丛;类似结构的围栏还见唐代常见的嘉禾瑞兽镜,嘉禾由围栏环绕,镜面再搭配形似犀牛的瑞兽形象。除了图像之外,唐代文献中也有关于围栏环绕树木的记载,道宣《释迦方志》遗迹篇第四载:“其菩提树周垣甎垒,以崇固之。东西阔,周可五百四十步。奇树名花,连阴列植。正门东开,对尼连禅那河,南门接大花池,西阨险固,北门通大寺”,即指释迦牟尼悟道时所处的菩提树,后人以砖设立围栏。同样的记载,见于法显《佛国记》、玄奘《大唐西域记》等文献。不免让人好奇,这一六边形的围栏是否与佛教有关。

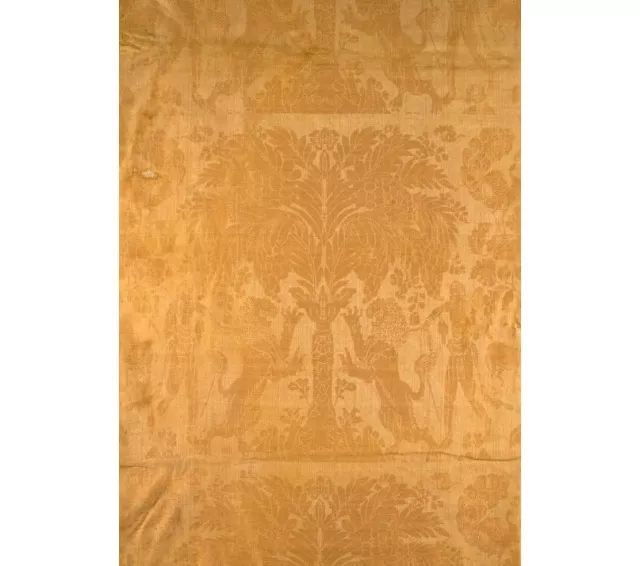

椰枣树又被唐代人称为“波斯枣”,杜环《经行记》、段成式《酉阳杂俎》、刘恂《岭表录异》均提到此种植物,并附有详细的形态描述。类似的图像还出现正仓院藏的白橡绫锦几褥上(图10)。殊不知,椰枣树图像是埃及、两河地区一直流行的图像,出现在墓室壁画、石雕、宫殿浮雕,甚至滚筒印章之上,图像同样取轴对称的构图,此类图像一直延续不断。考虑到长沙窑瓷器上大量出现的外来文化因素,阿拉伯文装饰、胡人形象、摩羯纹等,不免怀疑,长沙窑瓷器上的出现的椰枣纹树是否有受到埃及、两河流域流行的椰枣树图像的影响。

图10/白橡绫锦几褥 日本正仓院藏

除了椰枣树、六边形围栏外,长沙窑窑址发现的一枚树形椰枣纹印模显示佛教说法图像中常见的菩提树果实形象也被借用。长沙窑工匠出于某种目的,将唐代时期已经出现的图像予以组合,进而组成了长沙窑瓷器独有的树形椰枣纹。同时,也反映了同一图像会在不同媒介、不同地域之间的互相借用的现象。

渎神还是呈现恩典?

14世纪耶稣受难图中的蒙古人形象

郑伊看 法国社会科学高等研究院博士研究生

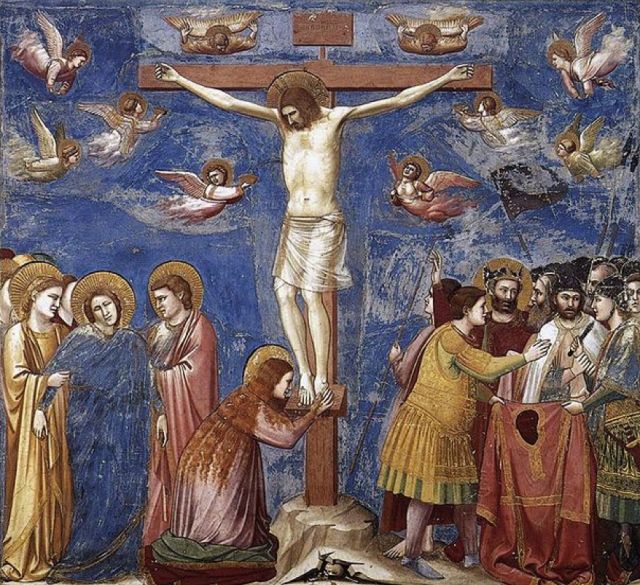

14世纪的意大利绘画中出现了一个边缘性现象。在几幅《耶稣受难》中,画家们在争夺耶稣袍子的罗马士兵中加入了一个蒙古人,其中最特别的是一件来自那不勒斯的作品(图11)。蒙古人既处在画面最重要的中轴线上——这条轴线自上而下分别经过了耶稣、圣母和蒙古人,又是画内围观人群和画外观者的目光所聚。

图11/耶稣受难 意大利那不勒斯 约1345年 法国卢浮宫博物馆藏

从图式上看,蒙古人正面盘坐在一块地毯上,这种姿态在中亚地区通常用来表现君王。我们在14世纪热那亚地区的《考卡雷利抄本》插图绘画中看到了与之类似的蒙古君王形象,它们的图像来源有可能是14世纪大不里士抄本《列王记》里的君王形象。

为什么看似渎神的士兵被放在如此重要的位置上?为什么他们中间有一个蒙古人?为什么画家不但把他放在画面中心,还将他再现为一位王?

在基督教图像传统中,表现“士兵争夺耶稣袍子”有两种构图方式。早期东方基督教图像流行“竖向”构图,把分袍士兵画在耶稣受难的十字架下。在14世纪,乔托创造了一种“对称性”构图,以耶稣为中心,将圣母、圣约翰等人和分袍士兵相应放在两侧(图12)。这两种构图对士兵的形象塑造各有不同。在基督教神学中,耶稣受难再现的不只是一个死亡时刻,还是神子荣归于主的时刻,耶稣的衣袍是他给予世人的恩泽。这件“没有缝儿”,“上下一片织成”的里衣在中世纪被阐释为耶稣“无损”的身体,预示他三日后将会复活。神学家以耶稣的身体象征教会,士兵决定“不要撕开”,用拈阄的方式保留完整的衣袍,暗示着教会的统一。这个思想清晰呈现在早期耶稣受难图中,“胜利耶稣”的荣耀衣袍或平铺在士兵的膝盖上,或被两位士兵展开。画家为了更好地表达衣袍在耶稣受难中的神学意涵,把作为“展现者”的士兵放在耶稣脚下的显著位置。当观者的目光顺着十字架自上往下,会看到耶稣的袍子如同他的身体一样呈现于眼前。与之相比,乔托试图以“对称性”构图强调冲突与对比,画面右边举起刀子激烈争抢袍子的士兵和左边沉浸在哀悼中的圣母和圣约翰形成了强烈对比。这种新构图将士兵的形象阐释为暴力的施行者,耶稣的袍子有如耶稣的身体,遭受士兵的撕扯和蹂躏。

图12/乔托 耶稣受难 1304至1306年 意大利帕多瓦斯克罗维尼礼拜堂

很明显,那不勒斯的耶稣受难采用了第一种构图方式。除此之外,画家不但在士兵中加入了蒙古人,还明确把他表现为分袍事件中的核心人物。在14世纪一系列的“耶稣受难”中,蒙古人都在士兵中占据中心位置,他的手中捧着骰子(或按住罗马士兵的刀),象征教会共融的袍子醒目地铺在他的腿上,仿佛他就是福音书中那位说出了“我们不要撕开,只要拈阄,看谁得找”的人。蒙古人形象的矛盾性由此产生:一方面,他坐在耶稣受难的十字架下——圣血恩泽之地,但他却对耶稣的救赎视而不见,背对着十字架做出渎神的举动。另一方面,画家并没有将他看做基督教的敌人加以丑化,反而把他画成一位王。这位蒙古君王通过拈阄保留了里衣的完整无损,它像圣物一样呈现在观者眼前。

这个重叠了渎神和呈现恩典的矛盾形象对应了蒙古人在欧洲传教史中的微妙位置。在皈依蒙古君王的愿望逐渐落空后,14世纪中期西欧教会改变了传教策略,把目光从异教徒转向蒙古统治下东方土地上的基督徒:聂斯托利教徒、雅各派、亚美尼亚教徒等。这些东方基督徒和蒙古长期保持友好关系,虽然13世纪初蒙古人入侵为东方教会带来了巨大灾难,但日后蒙古君王在宗教方面的宽松政策却有利于当地教会势力迅速壮大。在伊斯兰教迫害下,景教徒和亚美尼亚教徒为了促成蒙古君王和欧洲教廷的联盟做出了诸多努力。此外,这块东方“新大陆”的发现是教廷与蒙古接触所带来的“副产品”,蒙古和平时期欧亚之间通畅的商路为西方的传教士提供了极大的便利,让他们在传教过程中有机会接触到东方的基督教团体。从这个意义上看,14世纪东方教会和西方教会之间的共融契机很大程度上诞生在蒙古君王、东方基督徒和欧洲教会的利益格局中,蒙古人在令西方传教士失望的同时,又为他们带来了希望。