会议资讯

杨富学 | 敦煌莫高窟464窟的断代及其与回鹘之关系

摘要:在敦煌莫高窟464窟原被定为西夏窟,但缺乏证据。近期的考古研究材料可证,该窟的开凿其实当在北凉,原为禅窟,至元代才被改造为礼佛窟。由前室通往后室的甬道二壁各存汉风菩萨二身,其中南壁右侧4行文字讲述的是五地菩萨之容貌,左侧4行文字讲述的则是四地菩萨,北壁左侧9行文字讲述的则是十地菩萨之装饰,右侧的当为九地菩萨。藉由回鹘文题记,十地菩萨绘画内容第一次在敦煌石窟中得到确认。通过逐字对译,可以明显看出,这三段回鹘文标注内容皆来自胜光法师译回鹘文《金光明最胜王经》第4卷。故可定,三榜题皆为胜光法师译《金光明最胜王经》之摘抄。这一发现,结合该窟发现的回鹘文写本与其他题记,可以证明莫高窟第464窟甬道与前室为元代末期的回鹘窟,而后室壁画可以确定为元代遗墨,但早于甬道与前室之壁画,可定为元代早期遗存。

关键词:敦煌莫高窟464窟;回鹘;十地菩萨;北凉;西夏;元代

464窟(张大千编号308窟,伯希和编号181窟)位处莫高窟最北端,左与第465窟,右与第463窟相毗邻,其规模在莫高窟属于中等,有前后二室。前室平顶,略有尖脊,顶部地仗大部分脱落,仅存东南角的千佛十余身。南北壁中部绘屏风式方格连环画善财五十三参变,画面受人为损毁严重,多处被切割、刻划。通往后室的西壁甬道口南北二角元代加砌坯墙,向东延长甬道,于西北角和西南角各封堵成独立的两个小方室。其中西北角者尚存半截坯墙,而西南角已荡然无存,唯地面尚存墙迹。后室绘观音三十二应化现变。

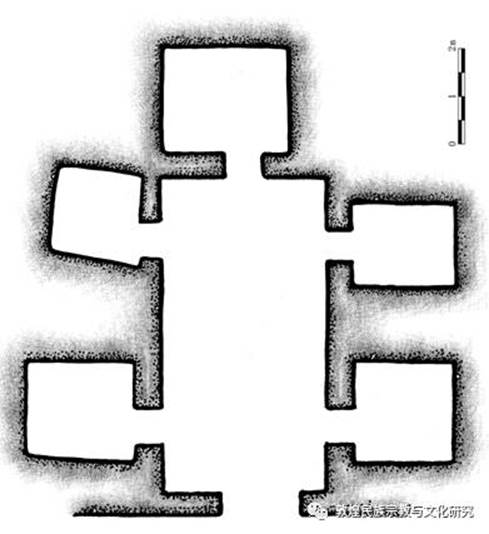

该窟形制较为反常,前室大,而作为主室的后室反而小(图1),有违常制。何以会出现这种情况呢?学界存在着两种推论,其一,“推测可能非一次性完工,后来凿设后室时限于条件而未能挖掘成大于前室的后室。”其二,“从目前窟前崖面现状看,现在的前室门外凿崖为北、西、南三堵陡立的平面壁,西顶呈披形,表明原为一个窟室,可能是前室,后随崖体一起坍毁,或许原来是半石崖半木建组构的前室或窟崖,今毁失。今之前室则为原来的主室”。[1] 后一种推测得到了考古学成果的支持。[2] 原前室塌毁之遗迹至今尚依稀可辨。

图1 莫高窟464窟内景

一、张大千的记述及存在的问题

20世纪40年代初,张大千先生曾对莫高窟北区包括464窟在内的洞窟进行过挖掘,认为464窟为“西夏、回鹘修”,对窟中内容作了如下叙述:

回鹘佛经故事

北壁,二十方,每方间以回鹘文字,高六尺,深一尺六寸半。

南壁,十九方,每方间以回鹘文字。

南壁,佛经故事,东端上书“唵嘛弥把密吽”印度等四种文字。

北壁,佛经故事,东端上横书印度等三种文字,下书:“语行无常,是法生灭”[3]、“唵嘛尼把密吽”。

又回鹘文字:“生灭灭己,寂灭为乐”。

西夏人画菩萨,一区。外画一圆形。西壁正中、上。

观音、普门品二十方,每方高二尺,广二尺一寸。西、南、北三壁

佛,四区,龛顶、四面。

又,一区,龛内、藻井。

回鹘人画菩萨,二区。高三尺四寸,龛门、两旁。

又上有佛各二区,外画一圆形,并有回鹘题字。

贤劫千佛,龛门、顶。

回鹘文,两方,高四尺三寸,广一尺五寸。剥落,龛内东壁、左右

印度文“唵嘛尼把密吽”,四寸大。龛内东壁上、间以花枝。[4]

张氏所言464窟为“西夏、回鹘修”的问题比较复杂,将于下文详述,这里仅就张氏对窟内壁面题字记录方面所存在的问题略作申述。

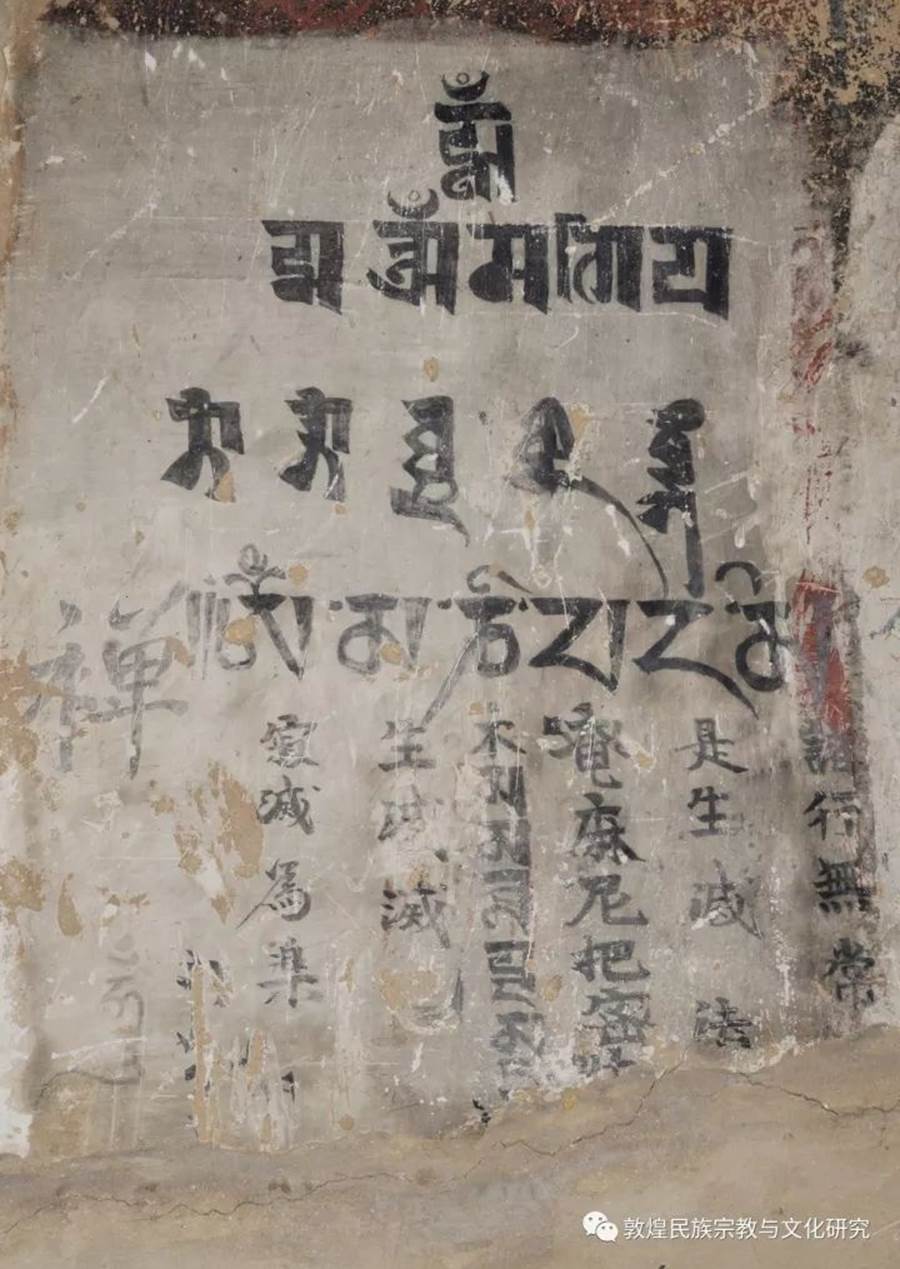

其一,前室南壁“东端上书‘唵嘛弥把密吽’印度等四种文字”,由上至下,依次应为用梵文、藏文、回鹘文和汉文书写的六字真言。(图2)

图2 莫高窟464窟前室南壁四体六字真言

其二,前室北壁“东端上横书印度等三种文字,下书:‘语行无常,是法生灭’、‘唵嘛尼把密吽’。又回鹘文字:‘生灭灭己,寂灭为乐’。”(图3)所谓“三种文字”,由上至下,依次为梵文、回鹘文和藏文。其下文字,张氏所述有误,应改为:

其下中间为汉文与八思巴文合璧书写“唵嘛尼把密吽”右书汉文“语行无常,是法生灭”,左书汉文“生灭灭己,寂灭为乐”。

图3 莫高窟464窟前室北壁五体六字真言

八思巴文创制于忽必烈时期。忽必烈尊崇藏传佛教,以藏传佛教萨迦派第五代祖师八思巴为“国师”,任命他以藏文字母为基础创制新的蒙古文字,以取代原来流行的回鹘式蒙古文,故称“蒙古新字”,又称“蒙古国字”,俗称“八思巴文”。至正六年(1269年)二月,这种新文字正式颁行全国。八思巴文是一种拼音文字,绝大多数字母仿照藏文体式而呈方形,少数字母采自天城体梵文,还有个别新造字母。这种文字虽作为蒙古国字颁行全国,但未能真正推广下去。除去政治和文化传统因素外,主要是因为这种文字字形难以辨识,而且不如回鹘式字母更适用于蒙古语的语言特点,因为蒙古语毕竟和回鹘语一样,同属阿尔泰语系,均为粘连语。质言之,八思巴文的创制既不适应社会的需要,也有违民族语文发展的自然规律,因此,尽管八思巴文名为官方文字,但民间依然使用汉字及回鹘式蒙古文,故其流行不到一个世纪,便随着元朝的灭亡而销声匿迹了。[5]

另外,梵文六字真言的顺序应为Ommani padme hūm,但在464窟前室北壁中似乎有书写混乱之嫌,如尾字hūm(吽)被单写于第1行,另行开首写倒数第五字dme(弥),然后再写Ommani pa(唵嘛尼把)。何以如此?不得而知。

二、西夏石窟说驳议

关于464窟的时代,学术界主要存在着两种不同的意见。早在1940年代初,张大千先生即言该窟为“西夏、回鹘修”,[6] 已如前述。至于何以如是断代、定性,不得而知,大概是因为后室西壁有所谓的“西夏人画菩萨……观音、普门品……佛”。此后,学界多认为该窟为西夏窟,如敦煌研究院编《敦煌莫高窟内容总录》谓“西夏窟(元重修)”。[7] 是后,学术界多接受西夏说。[8] 近期,西夏艺术史专家谢继胜再撰文考证,认为464窟为西夏窟,并以之为据,证明风格与之相近的465窟亦为西夏窟。[9]

另一种意见则反对西夏说,如西夏石窟考古专家刘玉权在前期调查和研究的基础上于1982年完成了对西夏洞窟的分期,从敦煌石窟中分出属于西夏时期的洞窟88个,其中莫高窟有77个,榆林窟11个,但464窟未被列入其中。[10] 后来,刘先生对原先的分期再作修订,将西夏洞窟分为二期,其中前期65个窟,后期12个窟,仍未包括464窟。[11] 对刘先生分期持有异议的关友惠先生,同样也将464窟排除在西夏窟之外。[12] 梁尉英先言其为“元代早期的洞窟”。[13] 后又改称“西夏洞窟”。[14] 王惠民言西夏说“尚待进一步确定”。[15]

总之,学界对464窟的分期存在西夏窟和元窟两种说法,而以西夏说占主流。那么,西夏说之依据何在呢?却一直是个谜,因为从洞窟现存壁画中除了所谓的具有“西夏特点”的上师莲花帽之外,看不出西夏石窟的任何特征。谢继胜先生以认真负责的态度,考察既有的研究成果,并特意向敦煌研究院有关人员咨询,得到了如下结果:

通读梁[尉英]先生的论文,作者并没有明确说明第464窟定为西夏窟的依据是什么。主室的壁画究竟是西夏壁画还是元代壁画?笔者在兰州访问梁先生时,先生亦语焉不详。笔者请教敦煌研究院负责清理北区石窟的彭金章先生,他说第464窟壁画是否为西夏壁画他不能断定,但第464窟的建窟时间比画面题记显示得更早,有可能建于北魏。此外,笔者还就第464窟壁画请教西夏壁画研究专家刘玉权先生,刘先生称早期确认此窟是西夏窟,但哪一部分壁画是西夏壁画仍不清楚,现在的壁画可能是元代壁画。[16]

可见,言464窟底层壁画为西夏者众,但拿出真凭实据者鲜。有鉴于此,谢氏著专文对该窟进行研究,确认该窟为西夏壁窟。遗憾的是,同样未举出任何有力的证据。其主要证据有四,其一为前室南北壁所见两则来自“大宋”的游人题记。

前室北壁西段题记,刻划,文曰:“大宋阆州阆中县锦屏见在西凉府贺家寺住坐游礼到沙州山寺梁师父杨师父等。”[17] 阆州阆中县即今四川阆中市,宋代隶属成都府路,南距合川市约240里。

前室南壁西段题记,刻划,文曰:“大宋□□府路合州赤水县长安乡杨□到 此 寺居住□沙州……”[18] 其中的合州治今四川合川市,所辖赤水县地当合川市西北130里赤水乡,同隶成都府路。所以题记中的“□□府路”应为“成都府路”。

二题记书写者皆来自今四川省合川县北或西北,其中又都出现“杨”姓人士,书写位置分处北壁和南壁西段,大致对应,开首皆称“大宋”,很可能为同行者所书。这些题记不仅不支持谢氏所主西夏说,而且可看做谢说的反证。谢氏辩论说:“这些题记的年代都是在北宋年间,很可能是西夏据有敦煌之后不久……西夏据有敦煌后,敦煌地方仍然使用正统年号,但这种过渡时间大约只有10年左右,其典型例证就是莫高窟第444窟,当时西夏据有敦煌已10年,但窟内题记仍用中原王朝年号。”[19] 谢氏接受的是西夏于1036年正式统治敦煌之说,且不论此说是否可以立足,[20] 单就以“大宋”题记来证明西夏窟的存在而言,在逻辑上就有些不通了。论者或可做如下辩解:西夏于1036年统治敦煌后,势力尚不稳固,故允许沙州回鹘继续向宋朝贡,敦煌石窟中出现大宋年号,也是西夏统治力量薄弱所致。如果此说不误,敢问西夏在敦煌统治尚不稳固的初期,朝不保夕,怎会有余力和心思来修建规模如此宏大的石窟呢?论者还可继续辩解:正是由于西夏统治不稳固,所以对464窟壁画的重绘并未下大工夫,只是在素面上重绘而已。果若如是,那又会产生另外一个问题:战乱期间虔诚的西夏佛教徒可以做的佛事,何以至西夏统治稳固后却不能继续,以至于半途而废呢?不可思议。谢氏所举证的二题记不仅不支持西夏说,而且会起到相反的作用——依常理,一般会视之为西夏未能对敦煌实施有效统治的佐证。

谢氏的第二个论据是464窟壁画具有比较典型的藏传壁画特点。我们知道,西夏早期佛教主要受回鹘佛教和汉传佛教的影响,[21] 故莫高窟、榆林窟、东千佛洞所见早期西夏壁画不管在题材、布局、人物形象、衣冠服饰,还是在绘画技法上,都全面继承北宋壁画之余绪,上与曹氏归义军所设地方画院及其后的沙州回鹘洞窟相衔接,具有严谨的写实作风,但构图显得过于程式化,体裁单一,经变故事情节简略而显得呆板。中期以后,逐渐形成了本民族的特色,最明显的特征就是人物形象逐渐接近党项族的面部与体质特点,西夏所流行的服饰在壁画中开始出现。至于藏传佛教的影响进入洞窟,藏式绘画开始流行,已是晚期之事。[22] 西夏与藏族尽管早有接触,但藏传佛教在西夏流行,则始自夏仁宗仁孝统治时期(1140~1193年)。[23] 谢继胜明确指出:

到12世纪末,西夏人已经完全将藏传绘画与本土风格有机地融合在一起并创造了一种新的样式,笔者称之为“西夏藏传风格”,这种风格的出现标志着西夏具有了可辨识特征的自己的艺术风格。

第464窟壁画即具有比较典型的笔者所谓的西夏藏传壁画特点。[24]

依上述引文,464窟已经具有“西夏藏传壁画特点”,自然为12世纪末以后之遗存,而谢氏在同文中又言:“通过对莫高窟第464窟游人题记年代的分析确认该窟壁画绘于西夏前期。”[25] 到底该窟壁画属于前期还是属于后期呢?显然自相抵牾。

谢氏确认464窟为西夏窟之第三个证据为后室南壁所绘上师所戴帽子为宁玛派的莲花帽(图4),此为其立论的最根本依据。除该窟外,这种帽子在莫高窟465窟、榆林窟第29窟均有出现,几乎完全一致。榆林窟第19窟甬道北壁有汉文刻划题记:“乾祐十四年□□□□日甘州住户高崇德小名那征到此画秘密堂记。” [26] 乾祐二十四年,即1193年,而“秘密堂”则为人们对以藏密佛窟或佛寺的一种称谓。19窟题记所谓“秘密堂”,据推测即榆林窟第29窟。如果此说不误,那么榆林窟第29窟的营建年代即应在夏仁宗乾祐二十四年(1193年)。[27] 另外,在酒泉文殊山万佛洞、瓜州东千佛洞第4窟、第7窟、宁夏山嘴沟石窟、宁夏拜寺口西塔、黑水城出土唐卡等西夏上师像中,也可以看到这种莲花帽。但是,这种莲花帽并非西夏所特有,原本为8世纪入藏的印度佛教大师莲花生所戴之冠,后演变为藏传佛教宁玛派的传统着装,[28] 诚如谢继胜先生所言,“西夏以后的作品也同样出现著莲花冠的上师像”,[29] 不仅元明清代有所见,甚至出现于16世纪尼泊尔的绘画中,直到今天,宁玛派上师仍佩戴这一形式的莲花帽。故这种著莲花帽上师像的出现,不足以支撑西夏说的成立。

图4 莫高窟464窟后室南壁著莲花冠上师图

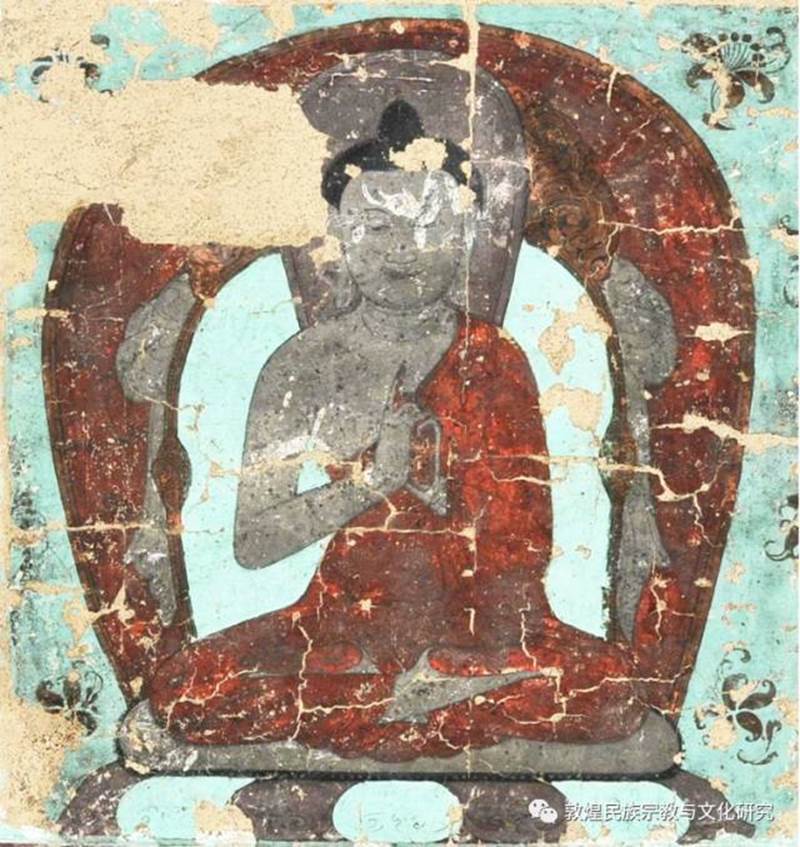

464窟被定为西夏窟的第四个证据是后室窟顶藻井的大日如来像。该窟窟顶绘五方佛,东西南北四披四位如来均为汉地绘画风格,但中央的大日如来却为藏传绘画风格(图5)。这种画法在西夏绘画中极为多见,但不可否认的是,在藏传佛教艺术中,这种画法一直盛行不衰,非西夏所特有,同样不足以证明西夏说的成立。

图5 莫高窟464窟后室窟顶大日如来像

464窟之所以被定为西夏窟,还有一个潜在的理由,即该窟有多处西夏文题记。据有关人员调查,窟中现存西夏文题记7则,其中5则用硬物刻划,二则用粗笔墨写。[30] 一般而言,硬物刻划文字不可能出自石窟创建者之手,而是后来朝山者的随意题写。二则墨书题记,都很简单,总共只有5个字,显然亦非创建者所书。正如刊布者所言,以上7则题记均为“巡礼题款”。这些题记多书写于前室南北壁的西端素壁上,与前述“大宋”汉文题记并书,后均为加长的甬道所覆盖。

特别值得注意的是,后室东壁甬道顶部书有梵文六字真言,(图6)读作:Om mani padme hūm(唵嘛尼把密吽,又见于前室南北二壁),与壁画浑然一体,属于同一时代之物。它的存在,直接否定了西夏说。

图6 莫高窟464窟后室东壁甬道顶梵文六字真言

在藏传佛教中,六字真言(六字大明咒)又被称作观世音菩萨的大悲心咒,只要常念这神奇的咒语,即可获得现报,修持方法极简单易行。14世纪成书的《西藏王统记(GyalrabSalwai Melong)》以《白莲花经》[31] 的基本思想为基础,对六字真言所体现的观音法力作了如是概括:

此六字咒,摄诸佛密意为其体性,摄八万四千法门为其心髓,摄五部如来及诸秘密主心咒之每一字为其总持陀罗尼。此咒是一切福善功德之本源,一切利乐悉地之基础。即此便是上界生及大解脱道也。[32]

作者把这六个神奇的字与佛教的“六道”理论结合了起来,认为六字与“六道”有着密切的对应关系:

“唵”,除天道生死之苦;“嘛”,除阿修罗道斗诤之苦;“呢”,除人道生老病死之苦;“叭”,除畜生道劳役之苦;“咪”,除饿鬼道饥渴之苦;“吽”,除地狱道寒热之苦。[33]

这样,六字真言也就差不多成了佛法的象征,几乎涵盖了佛教的众多精义。这种解释虽有点背离梵文的原始意义,但极大地神化了六字真言的不凡法力,而且将六字与“六道”巧妙地附会于一起,更容易为信徒所理解和接受,从而对六字真言的信受奉行起到了推波助澜的作用。除了信众之外,这一说法也得到了学界的普遍认可。[34]

六字真言在吐蕃中出现的最早证据,可追溯到吐蕃占领敦煌时期(786~848)。在那个时代书写的古藏文文献中,即已发现有用吐蕃文书写六字真言的情况,如伦敦印度事务部图书馆藏S. T. 420-1、S. T. 421-1、S. T. 720 [35] 及巴黎法国国立图书馆藏P.T. 37、P. T. 51等藏文写卷即是。[36] 这些写卷尽管有的已很残破,而且写法也不无差异,但都以无可辩驳的事实表明,至迟在8~9世纪时,六字真言在吐蕃中即已出现了。此后,随着藏传佛教在后弘期的迅猛发展,六字真言也开始逐步流行起来,至于在全国范围内的广泛传播,则应自元朝始。[37]

就西夏而言,在为数众多的藏传佛教画品中,六字真言迄今尚无所见,榆林窟29窟为西夏窟,窟顶藻井井心有墨书梵文六字真言,但为元代之遗墨。[38] 说明那个时代六字真言在西夏尚不流行。而464窟之梵文六字真言与壁画作于同时,则该窟非西夏窟可明矣。

综合以上各因素,足证西夏说是缺乏根据的,难以成立。[39]

三、原窟为北凉禅窟

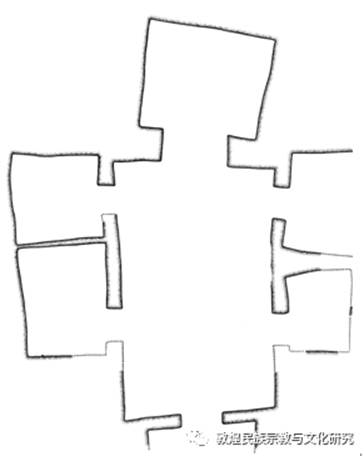

那么,464窟应创建于何时呢?近期的考古资料有助于解决这一问题。考古资料证明,464窟原为多室禅窟,前室(即原来的主室)南北二壁原各开两个小禅窟(插图1)。[40]

插图1 莫高窟464窟原始洞窟平面图[41]

如所周知,莫高窟禅窟的开凿主要在隋代以前,隋以后开窟虽多,但均为功德窟,未见到一所禅窟。

莫高窟现存洞窟中,最早的禅窟为268窟。敦煌研究院过去将268窟主室南北侧壁的四个小龛分别编为第267、269、270、271窟(插图2)。从整个洞窟结构看,四个小龛均属268窟之组成部分,故应视作一个窟来看待。这四个小龛面积很小,“才容膝头”,[42] 是禅室无疑。全窟仅正壁及窟顶有造像,侧壁及两侧禅室皆无造像,整体窟室结构保留了西北印度地区禅窟与设像处所分离的原则。[43] 特别值得注意的是,从270窟暴露出来的层位关系看,这一组窟龛经过了两次重修,现存第一层是隋画千佛(268窟西壁未重画),第二层是北凉时期(401~439年)画的金刚力士和飞天等,与268窟西壁下的供养人属于同层。在北凉画下有一层白色粉壁,无画,是证该窟原本即无壁画,供禅僧坐禅苦修之用。[44] 其开凿时代被定为北朝第一期,即北凉统治敦煌时期(420~442年)。[45]

插图2 莫高窟北凉268窟平面图

属于北朝第二期(即北魏时期)的禅窟有487窟。该窟由前室和后室两部分组成,其中前室现存部分呈横长方形,从残存遗迹看,原为面阔三间的窟檐式建筑。主室平面呈方形,中部偏西筑有方形低坛,南北二侧壁各凿出四个小禅室。[46]

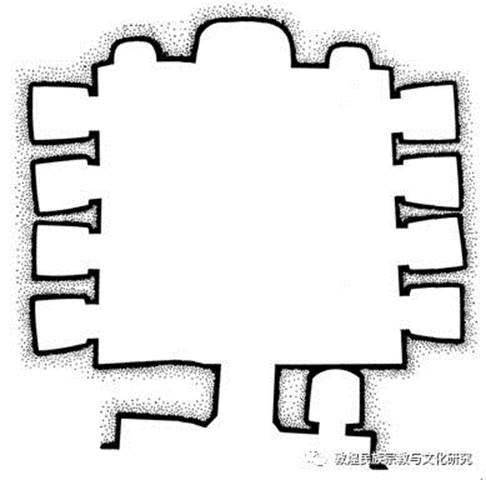

属于第三期(即西魏时期)的禅窟有285窟,堪称莫高窟禅窟中最为典型者。该窟南北二壁各营建小禅室四个(插图3),该窟北壁东起第一铺滑黑奴造无量寿佛发愿文的纪年,可以证明第285窟完成于西魏大统五年(539年)或稍后。[47]

插图3 莫高窟西魏285窟平面图

上述诸窟小禅室面积都很小,不足半平方米,仅能容一人打坐,室内亦无色彩粉饰,仅用泥轻抹而已,禅僧们面壁打坐,寓示四大皆空,无所执着。入静一无所求,出静则绕佛坛念佛,故满室饰彩壁画,昭示着美妙的极乐世界,通过鲜明的比照使禅机得到进一步升华。[48] 而窟内壁画中的禅定比丘列像,“并不是表现修行中的比丘,更大的可能性是表现步陟禅定修行阶梯、最终获得阿罗汉果、得到了神变的高僧神僧”。[49]

此外,与之相仿的还有新疆吐鲁番吐峪沟北凉第42窟(格伦威德尔编号第4窟)。该窟窟顶呈纵劵顶,平面为长方形,后壁开一禅室,东西两侧壁各开两禅室(插图4),内绘比丘禅观图。值得注意的是,该窟纵劵顶两侧壁有三排比丘禅观图。所绘内容和十六国时期流行的禅观思想息息相关,所依禅经主要有鸠摩罗什译《禅秘要法经》、《坐禅三昧经》和《禅法要解》。[50] 日本学者山部能宜通过图像与经典的比对,认为第42窟之壁画与424年畺良耶舍译《观无量寿经》最为接近,但又不尽相同,应含有中亚地方因素。[51] 若此说成立,那么第42窟之开凿应在424~460年之间。[52]

插图4 吐峪沟石窟北凉第42窟平面图

综观以上所列禅窟,北魏487窟与西魏285窟之形制基本一致近,均在主室侧壁各开4个小禅室,而北凉268窟和吐峪沟同时代第42窟则更为接近,各于侧壁开2个小禅室,与464窟所见几无二致。考虑到隋代以后未见有禅窟开凿,故可将464窟始造时代推定在北朝时期,若再考虑其形制特点,似定为北凉窟较为稳妥。

北凉时期,在敦煌禅修的僧人数量应是较多的,仅有268窟的4个小禅窟显然不够用,上世纪末北区的考古发掘告诉我们,莫高窟用于修禅的石窟多在北区。莫高窟北区现有石窟248个(含敦煌研究院编号第461~465窟)其中专供僧人修行习禅用的石窟就有82个,另有5个僧房窟附设禅窟。[53] 其中,B125窟为一单禅室窟,树轮校正年代为420年,被推定为北凉时期。[54] B113为一多禅室窟,形制与吐峪沟石窟第42窟几乎完全一致,亦当为北凉窟。[55] 说明自北凉始,莫高窟北区即为禅僧修行的集中区。

总之,可以看出,464窟最初开凿于北凉时期,原为多室禅窟。此后长期被废弃,及至元代,通往禅窟的甬道被封堵,多禅室窟遂演变为毗诃罗窟。随着前室的坍塌,原来的中室变成了前室。[56]

四、出土文献及相关问题

自20世纪初以来,464窟出土了大量不同文字的文献。在敦煌莫高窟所有洞窟中,除藏经洞之外,以该窟出土文献最多,故有“第二藏经洞”之称。[57] 1908年,法国探险家伯希和曾造访该窟,将其编为181窟,并于洞中清理出不少文献,约有600件左右。他在笔记中写道:

那里也有汉文、藏文、婆罗谜文和蒙古文的残卷,同时也有一些西夏文刊本短篇残书。这是一种新奇事。我让人完成了对洞子的清理,大家于那里最终发现了相当数量的印有西夏文的纸页,他们至少属于4部不同的书籍。[58]

继伯希和之后,张大千先生于1941~1943年进驻敦煌,逗留莫高窟期间,曾对北区部分洞窟进行了非科学性挖掘,获得西回鹘文、夏文、汉文、蒙文等文书百余件,原为张大千个人收藏,后携往域外,其中相当一部分现收藏于日本天理大学附属天理图书馆,构成了该馆收藏敦煌文献的主体。[59] 如编号为180-ィ1“敦煌遗片”一册共八叶,其内收有西夏文、藏文、回鹘文和汉文佛典写本或刻本断片;编号222-ィ63则为“西夏、回鹘文书断简”一册,共十八叶,其中主要是回鹘文文献;编号183-ィ279为“西夏文断简”一册,有近百文书整叶和残片,经张大千先生重裱成四十四叶。在日本藤井有邻馆和瑞典国立民族学博物馆中,也有一些来自敦煌,但并非出自莫高窟藏经洞(第17窟)的回鹘文文献。据研究,这些文献大多都应出自莫高窟464窟。[60] 1989年敦煌研究院考古人员对该窟进行了系统发掘,又获得了90余件古代文献。

464窟出土文献经过整理研究,今已大体明确,以印本居多,大多属元代之物。

首先是回鹘文,数量最多,其中363件出土于1908年,25件出土于1989年,1941~1943年所获数目不详。值得注意的是,法藏464窟出土编号为212的回鹘文文书中出现有“壬šïpqan-lï$ luu yïl 癸 ikinti ay 乙 bir yangï tonguz日”字样,意为“壬辰年癸二月乙朔亥日”,被推定为1352年2月16日。[61] 即使1907年斯坦因于藏经洞获取的回鹘文文献,也有一些原本并不藏于那里,而是王道士在发现藏经洞后把出自464窟的元代文献转移到藏经洞中,堆放在藏经洞原藏品的顶部,[62] 故而造成后世对藏经洞所出回鹘文文献的时代产生歧异认识。[63] 如英藏回鹘文密宗文献Or.8212-109(旧编号Ch. xix.003)《吉祥胜乐轮(Śri-cakrasamvara)》残片虽获自莫高窟藏经洞,但其上却有纪年ci cing onuncibars yïl altïnc ay tört yangia(至正十年虎年六月初四日),至正十年即1350年,而且出现有沙州西宁王子阿速歹(Asuday)之名。[64] 故可推定该文书为元代之物,其原始出土地应在464窟。更能够说明问题的是英国大英图书馆藏回鹘文Or. 8212/75A-B(旧编号Ch. xix. 001-002)《阿毗达磨俱舍论实义疏(Abhidharma-kośa-bhāsya-tikāTattvārtha-nāma)》。该文献原藏464窟,后流散民间,被一蒙古人获得,并留下题跋:

bad(a)raguldu taičing ulus-un bad(a)raguldu tůrů-iyngučidugar un-a arban sarain sine-iyn nigen-ů edůr degedů bogda lama-iynulimar(?) bad(a)tdatgu(?)-iyn

辉煌的大清朝光绪三十年十月初一,为上圣喇嘛题写。[65]

光绪三十年(1904年)为藏经洞发现后的第四年,又比斯坦因、伯希和造访敦煌早三至四年,说明464窟文物早已开始外流。其后又入王道士之手,被带至藏经洞收藏,最后被斯坦因所获,现藏伦敦大英图书馆。[66]

其次为西夏文文献。1908年掘得200余件,1989年又获28件。1941~1943年出土的西夏文文献数目虽不详,但从天理图书馆收藏情况看,西夏文文书应不在少数。

其三是汉文文献,1908年出土5件,其中4件为佛教,1件是10世纪前后的俗文书。1989年又出土18件,日本天理图书馆所藏汉文文献数目超过二者总和,其中大多应为1941~1943年464窟之出土物。这些汉文文献中有多件在卷背或正面行文中书写回鹘文文字,尤其是编号为464:63的文书,“正面文字有汉文历书、天干地支18行36字及回鹘文译注3行,另在汉文下方有蒙文7行。背面文字有蒙文4行、回鹘文4行及5个藏文或八思巴文字”。[67] 元代特征非常明显。

其四是一定数量的藏文、回鹘式蒙古文和婆罗迷文文献,也多为元代遗物。

森安孝夫依洞窟中出土文献以回鹘文居多,加上石窟中存在的回鹘文题记,遂作出如下判断:

伯希和编号的敦煌181窟(可能还有182窟)是回鹘佛教徒开凿的,洞中所出回鹘文、汉文、西夏文、蒙古文、婆罗谜文和藏文文书均属于当地回鹘佛教团体的……在先前的工作中,伯希和编号181窟(包括第182窟)的全部文书的时代均被粗略地确定为13~14世纪(即蒙元时代),但我们现在可以确定其时期为14世纪早期到中期。[68]

客观地讲,森安的断言不能说没有根据,但若仅据敦煌藏经洞以外诸处发现的有确切纪年的回鹘文、蒙古文或汉文的文书与题记,大多都写成于14世纪的早期和中期,而464窟出土的回鹘文僧侣的祈愿文(第212号文书)的署期是至正十二年(1352年)等因素而推定464窟营造于14世纪早期到中期,显得证据不足。不错,464窟出土文献多为元代之物,但窟内文献的出土会有很大的偶然性,就如同藏经洞出土文献虽然很多,但仅凭这些文献无法为藏经洞断代的道理是一样的。文献的出土只能作为石窟断代的参考,而不足以作为铁证。职是之故,尽管森安先生在许多场合都申述其观点,但始终不为学术界,尤其是敦煌石窟考古学界所认可,甚至很少有人提及这一结论。究其原因,对该窟的定性与断代仅凭出土文献以及未释读的模糊不清的回鹘文题记还不足以服人,尚需要更有力的新证据。

五、甬道二壁回鹘文榜题译释

464窟内回鹘文题记众多,故长期来一直是国内外回鹘语文研究者所关注的石窟之一,但由于石窟位处悬崖峭壁之上,即使借助云梯,登临仍相当困难,致使有缘临其境者鲜寡。十年前笔者曾登临过,但来去匆匆,没留下多少印象。当时本人对回鹘文题记的研究没有多少兴趣,主要原因在于,回鹘文题记不仅辨识困难,且没有可资对照的文本,不易把握,以至匈牙利突厥语大师卡拉在研究了莫高窟217窟(伯希和编号70窟)回鹘文题记后发出的这样的感慨:“它需要人们付出大量劳动,却很少给人成果。” [69] 况且,464窟题记特别难以辨识,研究回鹘文者,因难识其内容,言其为回鹘式蒙古文;而研究蒙古文者,出于同样原因,又言其为回鹘文。转瞬间十多年过去了,虽然不时有人询及464窟题记之事,我一直未挂于心间。近期,敦煌研究院石窟考古研究所王惠民研究员致力对该窟的研究,邀我再次登临,对窟内壁画,尤其是壁面上的题记进行了仔细的考察辨认。464窟的回鹘文题记尽管数量众多,但大都漫漶不清,难以释读,惟后室甬道南北二壁的三则回鹘文题记尚清晰可读,故我对窟中题记的研究就从这里入手,期间得到新疆大学人文学院阿依达尔·米尔卡马力博士的协助,完成了对甬道题记的释读。仅凭直观感觉,就可看出,这些文字应属于壁画榜题,与壁画是一体的,与当年伯希和所言一致。那么,如果能够释读这些题记的内容,石窟之定性自然也就迎刃而解了。

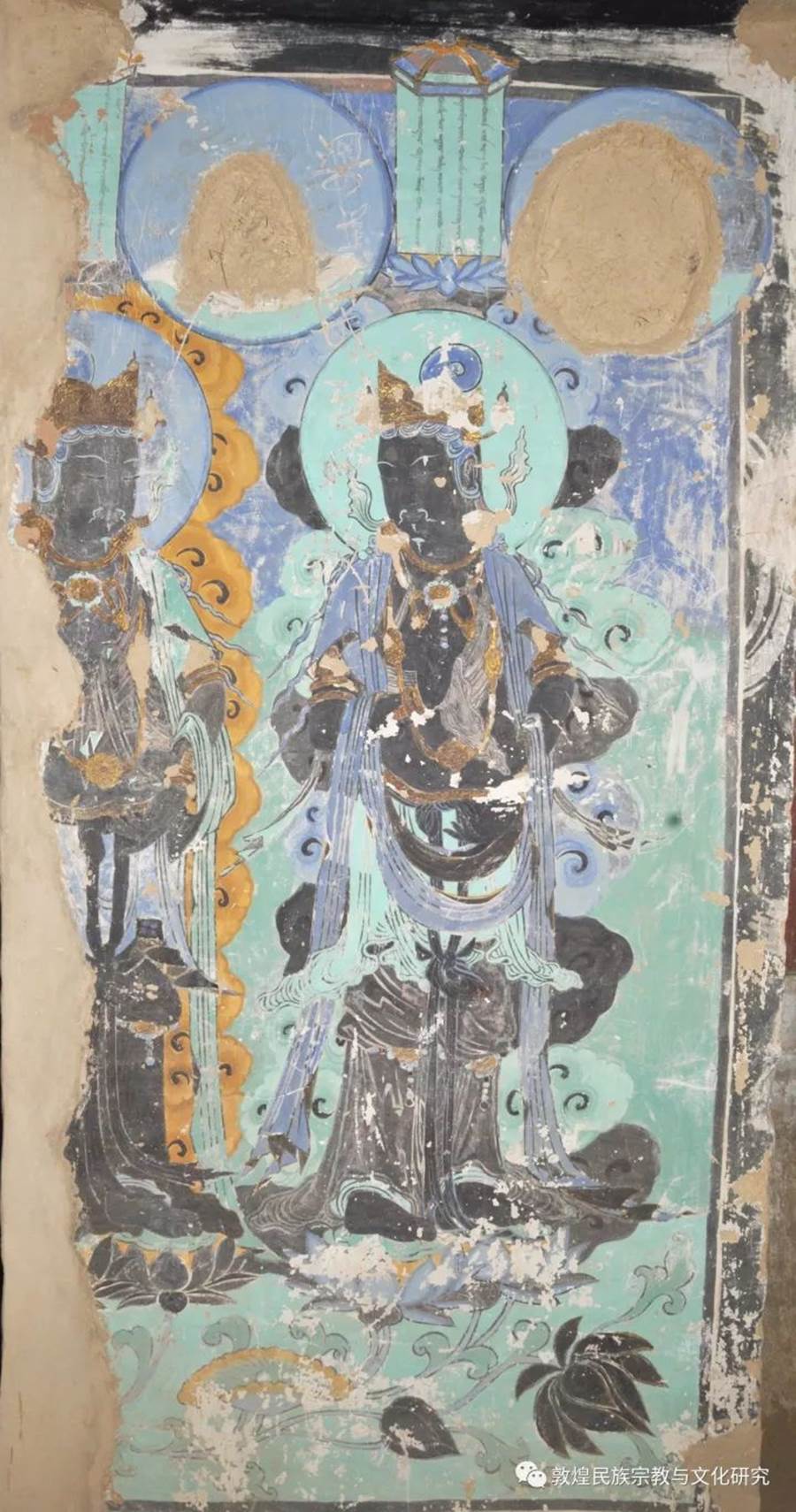

后室甬道南北二壁现各存菩萨二身,均已完全氧化为黑色,各菩萨头顶皆有宝幢形榜题框,内书回鹘文字(图7、8)。为明晰起见,依次编号为A、B、C。其中南壁右侧(A)菩萨像,但保存完整,榜题亦保存完好,书文字4行(图9):

图7 莫高窟464窟后室甬道南壁菩萨

图8 莫高窟464窟后室甬道北壁菩萨

图9 后室甬道南壁右侧回鹘文榜题

A1. bešinči orunṭaqï bodïstv-larqa körü qanïnč-sïz

A2. körklä qïz ärdini tolp ät’öz-in üküš türlüg

A3. ärdinilig yevig tiẓiglärüz-ä etinip yaratïnïp

A4. töpüsintäyana xu-a-lï$tetimkädmišiköẓünür:

其中第4行第3自tetim,意为“冠”,当借自粟特语δyδm<希腊语δɩάδημα。[70] 该词出现在麻赫穆德·喀什噶尔《突厥语大辞典》中,作didim,表示新婚之夜给新娘戴的冠。[71] 在既刊回鹘文文献中该词多以alp tetimlig形式对应汉语的“勇猛”:alp tetimlig köngül“勇猛心”[72];ulu$ küčlüg alptetimligin qatï$landačï atl(ï)$

依大乘佛教,学佛修道者,欲证得“阿耨多罗三藐三菩提”,须历经三大阿僧祇劫,从初发心,经“十住”、“十行”至“十回向”,即佛法所称“三贤位”之菩萨;再从“初地”至“十地”,即佛法所称“十圣位”之菩萨,如是“三贤位”及“十圣位”,总共“四十阶位”,再历经“等觉”,方能证得妙觉(阿耨多罗三藐三菩提)。十地菩萨既可以说是一种境界,也可以说是菩萨的一种等级,唐代于阗僧尸罗达摩译《佛说十地经》对此有详述。十地菩萨为真正大菩萨,何以称“十地”?概因地能生万物,树木花草依地而生,一切有情也依地而存在。菩萨以地分阶位,是因地为万物之母,能生诸功德,故菩萨登地,则离成佛就不远了。

464窟甬道南壁右侧题记所描述的“五地菩萨”,又称“难胜地”,意为不但修满禅定,而且证悟真谛,离诸戏论,证悟空有不二,不住生死,不住涅槃,为极难到达之阶位,故称“难胜地”。

同壁左侧(B)菩萨半残,头顶榜题框亦残,仅留残文(图10),内容如下:

B1. [törtünčorunṭaqïbodïstv]-larqa [törtyïngaqdïn yeellig

B2. tilgenlertüü türlüg adruq ad]ruq tütsük xu-a čečekl[är]

B3. [sača töke kelip] tolp ya$ïz yer yüẓin xu-a čečeklär üz-ä toš$urmïš[larï]

B4. köz-ünür :

其中第1、2行的yeellig tilgän对应“风轮”,指存在于须弥山之下,支撑着全世界的四种大轮之一。其余三个大轮分别为“虚空轮”、“水轮”、“金轮”。[74] 译文:“[为四地菩萨]显现[风轮从四方散洒各种芳香的]花朵,用花朵遍布褐色大地[的景象]。”

题记中的“四地菩萨”,又称“焰慧地”或“炎地”,指精进修习三十七道品,除了我执、法执,见解上无愚无痴,思想上亦无谬误,不生爱染,不起嗔怒,智慧之光似火焰炽盛,照亮佛道,故有“焰慧地”之谓。

图10 莫高窟464窟甬道南壁左侧回鹘文榜题

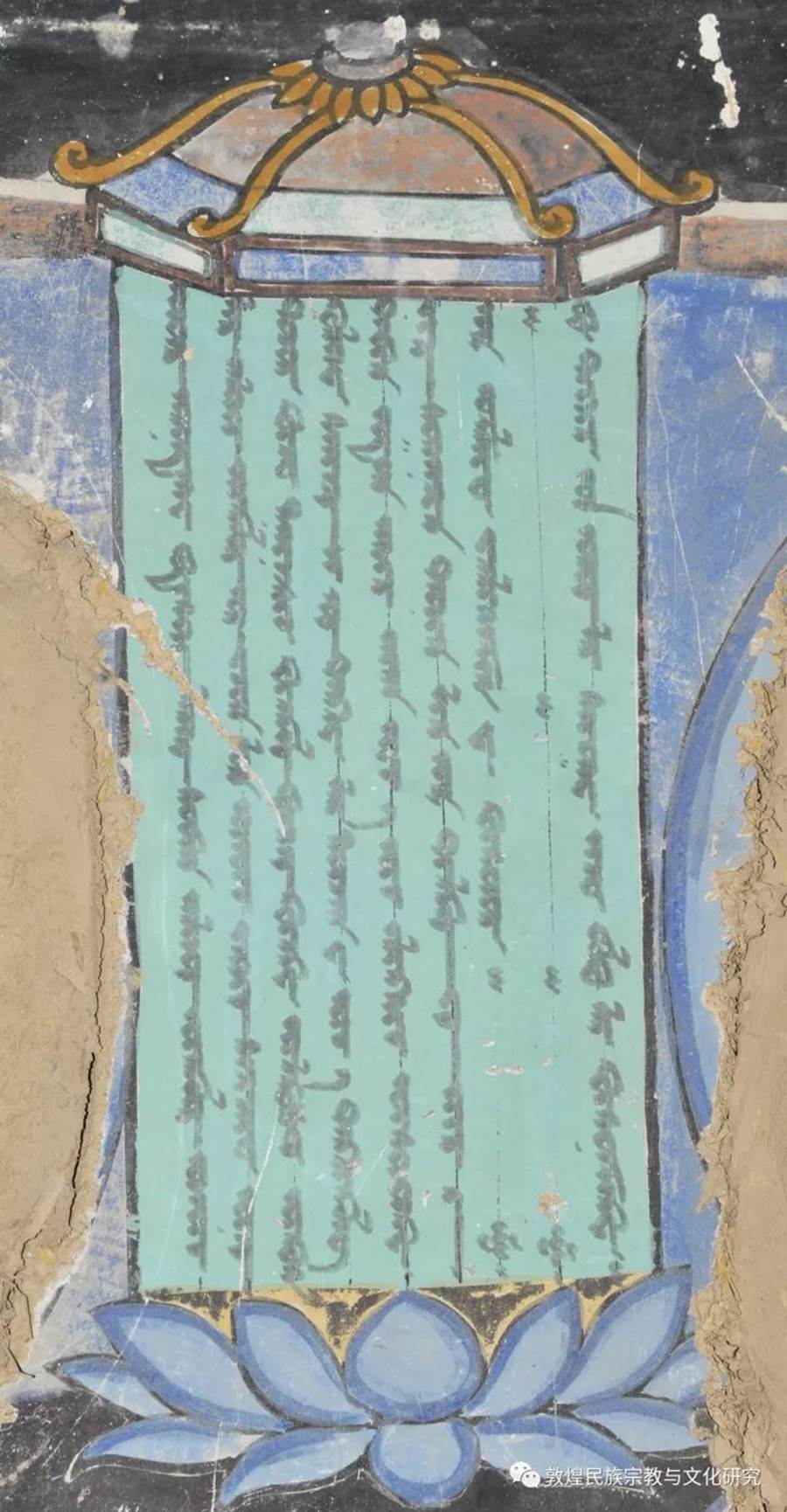

甬道北壁左侧(C)菩萨像同样已氧化呈黑色,但保存完整,榜题亦完好如初,书文字9行(图11):

图11 莫高窟464窟甬道北壁左侧回鹘文榜题

C1. onunč orunṭaqï bodistv-larqa sopï$ altun önglüg ät’öz-

C2. lüg altun önglüg ök yaruq-lu$ät’öz-intin sačrayu ünä

C3. turur körü qanïnčsïz körkläburxan körki ülgüsiz üküš

C4. kolti sanïnča äz-rua t(ä)ngri-lär quvra$-ï üz-ä tägrikläp

C5. tapï$ udu$ a$ïr aya$ üz-ä üz-äliksiz üstinki

C6. yeg so$ančï$ tatï$-lï$ nom tilgän-in ävir-e

C7. nom nomlayu y(a)rlïqamïš-ï köẓünür::

C8. : : : ::

C9. bu tetir on orun-lar sayuqï erü bälgü-lär köẓünmäki:

其中第1行第4字sopï$,显然是altun“金”的修饰语。已经刊布的其他回鹘文文献均不见该词语。土耳其学者卡亚(Ceval Kaya)读作sobak,但未解其意。[75] 在哈萨克语中sobïq表示“玉米棒子”。如考虑玉米棒呈金黄色这一因素,那此文献中的sopï$就是对于金色的修饰语。第9行第5自erü,卡亚读作irü。[76] ir-表示“厌烦”、“腐烂”之意,在此处意不通。依词义应读作er-,应为“到达”、“跟随”、“附属”之意。这段文字可汉译如下:“为十地菩萨显现金色光身普照无量光耀之美丽无比的[如来]菩萨被无量亿梵王围绕,用充满尊重的供养[之心]转于无比殊胜的妙法轮,演说正法[之景象]。此乃十地一切悉相明见。”