深度阅读

徐东良:我在吐鲁番修文物

第一次见到徐东良的时候,他正在轻声细语的给人介绍着古代纺织技术的演变,从中国古代的纺织技术讲到古代波斯的纺织品纹路,再讲到吐鲁番乡村中今天维吾尔人的传统纺织工艺。“今天吐鲁番乡村中的纺织技术,就是一个活化石。”徐东良说。

吐鲁番地区传统的纺织工艺

一般人很难想象,这个一口东北口音的粗壮汉子,在讲起怎么织布,怎么打结方面娓娓道来,宛如一个热爱针织的家庭妇女。

后来再见到徐东良,是在他位于吐鲁番学研究院技术保护所的工作室里。工作室的桌子上摆放着一个魏晋时期犍陀罗风格的泥塑佛头;另一个房间的案子上则铺满了正在拼接修复的高昌回鹘时期的佛窟壁画残片;而在这个案子的旁边,则躺着两具干尸,徐东良指着其中的一具干尸对我说:“这是一具唐代的,做过剖腹产的女性干尸。”

对一个外人来讲,走进这里,就像是走进了一个令人惊异的世界,充满了新奇与震撼。

徐东良(右)在指导工作人员清理干尸

但对于徐东良来说,这些就是他年复一年的工作,大多数的时间,是平淡而琐碎的。

比如修复那些壁画的碎片,首先需要使用粘合材料,将残片拼接到最大限度,再使用泥土将拼合后的残片初步加固,使之成为一块块泥版,然后将加固的泥版削薄到一到两公分厚薄。固定到蜂窝铝板上,补齐周边,而在拼接补泥的过程中,很重要的一环是要确定各个残片之间的关系和距离。

文物修复人员在修复壁画残片

这些壁画残片是在拜西哈儿石窟发现的,是一个民间的小型寺院。”徐东良指着一案子的壁画残片给我们说:“2017年5月的时候我们去那里维修和清理,结果发现在土层的下面有近百片的壁画残片。这些残片应该是佛窟前室上的,后来坍塌被埋在了地下,而且我们发现后来还有人在上面种过地,因为土层中还出土了皮牙子(洋葱)。因为种地浇灌,毁坏的比较厉害。”

虽然徐东良说这些壁画残片毁坏的严重,但是从桌子上的残片来看,上面的残存的图案却非常清晰,有维摩诘经变、有乐天、灌顶、悉达多王子出城图以及回鹘供养人的图像等等,同时还有着汉文与回鹘文的题记。

拜西哈儿石窟新出台发现的佛教壁画残片

“很多壁画光靠我们拼接,是不行的。”徐东良说:“必须要与外国人联手,因为大量完整的壁画在他们那儿,要进行比对、参照和补充。”

而吐鲁番的佛窟壁画,被盗走最多、最精美的,大多在德国,这都是当年的冯·勒柯克的“功劳”。冯·勒柯克在他后来所写的《火洲》一书,便得意的记载:“切割下来的壁画整整填满了博物馆的一个房间”,又标榜说:“能把一个佛堂中的壁画全部运到柏林的还为数不多”。仅他在上世纪初第二次进入吐鲁番后,便一次切割下了128箱壁画运回了德国的柏林博物馆,以至于运送壁画的车都被压坏在了路上。

2015年的时候,徐东良便在德国柏林国家博物馆亚洲艺术馆见到了当年冯·勒柯克盗走的那些壁画。

“这些被盗走的壁画都一百年了,还都没有进行研究,还是都贴着勒柯克当年的标签。”徐东良说:“当时我拿出相机就拍,人家博物馆不让,说有严格的管理规定。”

徐东良当时一下就火了,说:“你们搞清楚没有,这都是谁的东西?我就是吐鲁番来的。”

我问他:“那然后呢?”

徐东良不屑地说:“那还什么然后不然后的?照!”

徐东良(右)介绍壁画修复技术 (夏铨 摄)

不过尽管如此,对于德国的吐鲁番学研究和文物修复,徐东良认为德国人做的很多地方都对自己很有启发,有着很大的收获,“人家对壁画的修复理念和我们不同,技术当然也更先进。”徐东良说。

在德国,德国的同行也给了他很大的帮助和便利,2016年,他再次被邀请去德国时,德国同行还专门安排徐东良在一个山村里,跟一对老夫妇学习当地的传统纺织技术。

然而,吐鲁番那些浩如烟海的文物,不仅仅只是流失到德国,也不仅仅只是流失于一百年前,即使是现在,也有一些珍贵文物流失海外。在工作室里,徐东良就给我们展示了一件出自洋海古墓群的皮制铠甲。

所谓洋海古墓群,位于火焰山南麓的戈壁滩上,放眼望去,是一片荒凉的茫茫戈壁,只有一些坎儿井从这个戈壁上穿过,看起来毫无特别之处。

“洋海古墓群有个好处。”徐东良说:“也就是因为那里是个戈壁荒滩,没有土堆,所以当年的外国人没有发现,逃过了一劫。”

洋海古墓群是在上世纪八十年代,进行坎儿井清淤的时候,才正式发现的。当时的老乡们把挖出来各种陶罐用来喂鸡,但很快,嗅觉灵敏的文物贩子就寻踪而来,进行收购,这反过来刺激了盗掘的盛行。从1987年开始,吐鲁番文物部门迫不得已,对洋海古墓群进行了抢救性挖掘,同时当地政府还组织公安部门在周边各个村里抓捕盗墓贼,收缴文物,如今,洋海古墓群已建立了保护站进行24小时的监控。

洋海的古墓群,主要年代为公元前1000年至公元前后,相当于中原王朝的西周时期到汉代初建,而公元前1000年左右西方世界也正是《荷马史诗》中记载的特洛伊之战的时期。这也就是说,洋海古墓中最早的墓葬距今有3000多年的历史,在洋海古墓群挖掘出来的文物,不仅数量巨大,而且简直是一个上古文物的宝库,一次次刷新了人们对历史的认知,有着诸多的未解之谜。

而那个皮甲,是在对洋海古墓群的一次挖掘中偶然发现的。

“那一次是我和新疆考古研究所的吕恩国教授一起进行挖掘。每个人带一帮民工负责一片,我被分了十几个墓,但一直没有什么收获。”徐东良说:“挖开一看,墓主人都很穷,没有什么陪葬品,而且奇怪的是都缺胳膊少腿不说,还大都没有头。”

后来吕恩国教授劝徐东良别挖了,但是徐东良总觉得不甘心:这些墓并没有盗扰过,为什么会这样呢?

“后来我决定再挖一个试试。”徐东良说:“当时那个墓是在一个小土坡上,没想到越挖越深,别的墓都是1米左右深,而这个竟然达到了2.3米。”

徐东良挖的这个墓不仅深,而且墓主人的陪葬品也非常丰富,衣服也明显华丽的多。这样,徐东良就发现了这个摆放在墓葬中的皮甲。吕恩国教授为此也兴奋不已,亲自跳了下去,拿出了这件皮制铠甲。

洋海古墓群中出土的皮制铠甲

“但是一开始我们不知道这是什么东西,还以为是个马鞍子,因为上面有明显的坐着的痕迹”徐东良说:“等后来仔细一看,才发现是一个皮制铠甲,平常的时候铺在屁股下面当马鞍,需要的时候穿,所以才会有坐着的印子”说完当年的这些经历,徐东良不忘强调了一句:“这种皮甲,现在世界上仅发现了两件。”

而徐东良说的另一件,现存于美国纽约大都会博物馆,是1992年被盗流出的。徐东良和他的同事们当时对这件皮甲的修复非常犯难,因为没有任何的参照,不知道皮甲的形制是怎样的,直到后来一位德国同行知道后,传来了一件在纽约大都会博物馆拍摄的照片。打开一看,竟然和这件皮甲一模一样。

“我前段时间让德国人给我想办法,再拍一张皮甲背面的照片给我。”徐东良说“看看那件皮甲的背后是怎么系的。”

对于吐鲁番的盗墓,事实上此前我们也早有耳闻,对此我们问徐东良:盗墓之所以屡禁不止,是因为资金不足还是管理不到位?

徐东良说:“最大的问题是,很多墓就在人家的院子里、葡萄地里,这就让管理的难度非常大。”

在吐鲁番,著名的阿斯塔那—哈拉和卓古墓群便是如此。实际上,正是因为村庄,将这个连片的古墓群给分割成了阿斯塔纳古墓群与哈拉和卓古墓群。

而躺在徐东良工作室的那具剖腹产干尸,也是因为盗墓,2004年在洋海古墓群西侧的斜坡墓地发现的。

斜坡墓地属于广义上的洋海古墓群,年代要晚很多,属于唐代。因为年代晚,所以紧靠着村庄。

“当时我们过去的时候,这具干尸已经被扔在了墓葬外面,我们也没有太在意。”徐东良说:“因为吐鲁番出土的完整干尸太多了,而这具干尸残缺不全。”

但是很快,徐东良和他的同事们就发现,这具残缺的唐代干尸,竟然做过剖腹产手术。

在工作室,徐东良指着干尸的腹部给我们说:“你们看,刀口是横切的,缝合用的是马尾线,水平和现在差不多,只不过手术没有成功,这个人还是因为剖腹产死了,而且死的很痛苦。”做过剖腹产的干尸,在吐鲁番的苏贝希古墓群中也曾发现过。徐东良介绍,目前吉林大学体质人类学的专家,即将来吐鲁番对这具干尸进行研究。

而在洋海古墓群,徐东良和他的同事们还发现过世界上现存最早的毛裤、钻孔的人类头骨、早已失传的箜篌实物、陪葬着法器及大麻的萨满巫师以及一根2500年前的葡萄藤等等。

“当时挖出来这根葡萄藤我不认识,不知道是干什么的。”徐东良说:“但是雇来挖掘的维吾尔老乡认识,他们天天种葡萄,一眼就认出来这是根葡萄藤。我们当时估计这根葡萄藤有2800年的历史,后来中科院鉴定为2500年。”

但不管是2800年还是2500年,这个葡萄藤无疑都稳坐世界现存最早葡萄藤的宝座,这也说明,吐鲁番的葡萄早在2500年前就已经在这里普及,吐鲁番是当之无愧的葡萄之乡。

迄今为止我们能见到的最早葡萄藤——距今两千余年(吐鲁番文物局提供)

在发掘中,徐东良和他的同事们也有遇到很多谜题,比如在胜金店的汉代墓葬中,他们就曾在一个墓葬中挖出来过一个既像是船桨,又像是棒球棍的木制品,对于这个东西到底是干什么用的,大家百思不得其解。

“当时也是我和吕恩国教授一同挖掘的。”徐东良说:“挖出来谁也不确定这是干什么的,各种猜测都有。”

虽然没有定论,但是大家还是将这件东西带了回来。等到后来准备要将这座墓葬回填时,吕恩国不死心,又专门跑到现场去仔细看了看墓主人的尸骨,顿时豁然开朗。

“吕教授从墓地一回来就兴奋地对我说,兄弟,这是一个假肢”。徐东良笑着对我们说。

毫无疑义,这根假肢也因此成为了世界上现存最早的假肢实物。而这些惊喜,在徐东良和他的同事,于吐鲁番的文物考古发掘中,屡屡出现。

胜金店汉代墓葬中出土的假肢,现陈列于吐鲁番博物馆(吴强 摄)

不过发掘文物是一回事儿,而修复文物又是另一回事儿,而且忠实的修复文物,意义更为重大。

“最难修复的是服饰,因为我们没有相关的参照,无法确定当时的形状形式。”徐东良说:“内地的专家到了新疆也懵圈,也都没接触过。”

内地的文物,大都是以传世文物为主,比如故宫博物院,文物大都是一代代传承下来的,无论是资料还是历代的研究,都非常丰富。而内地的出土文物,由于有着汉文史料的参照,也大都可以在古籍中找到相关的资料或者得出较为准确的推断。但是在吐鲁番,则是以出土文物为主,更重要的是因为各种族群、文化的长期交融,情况非常复杂,很多东西在内地闻所未闻。加之相关文献资料的欠缺,使得修复工作异常困难。

在吐鲁番学研究院技术保护所专门修复织物和文书的工作室里,我们看到徐东良的同事正在修复着一件淡黄色的丝绸外衣,出土的衣物实际上已经非常残缺了,而他们则根据相关文献,正在将残缺的部分补全。然而有些织物却基本都成为了碎片,只能按照出土时的位置进行大致的摆放,同时需要一点点的将每一个线头清洗和理顺。

文物修复人员在修复织物

徐东良的同事给我们展示了一双复原的麻鞋。看上去,这双麻鞋就像是刚刚编织完的新鞋。徐东良告诉我们,这双唐代的麻鞋出土时全都是泥土,而且被压的不成形状。但他们根据以前出土的一双麻鞋,进行了清理和修复,因而使这样一双千年前的麻鞋似乎是才从唐代的店铺中买回来一般,让人们清晰的看到千年前的世界。

被文物修复人员修复的唐代麻鞋

徐东良在吐鲁番学研究学院技术保护所里现任副所长,主要是具体负责壁画、雕塑和干尸的修复。

面对徐东良工作室案子上摆放的那个佛头,徐东良介绍说:“泥塑首先是要去盐。因为泥土中含有的大量盐分,逐渐渗出,会毁坏雕像,因此要将宣纸洇湿,敷在雕塑上,将盐分吸附掉。”

见我们对这个佛头很感兴趣,徐东良给我们介绍说:“这个佛头也是被盗后发现的。”

而新疆虽然以前是佛国世界,但在今天,经过千百年的战火和被盗,事实上除了被盗往国外的,此前在新疆境内,没有发现过一件唐代以前佛头的存在(库车的库木吐拉千佛洞曾经发现过完整的佛像,但于2006年佛头被盗。喀什地区曾于1982年发现过一个唐代的泥塑佛头),而这件佛头的出现,终于使得今天的新疆拥有了一件唐以前佛头实物。

出土的佛头(闫建军 摄)

“这件头像是我们在维护台藏塔的时候,被进行维护修复的民工发现的,但他并没有上交,而是准备偷偷带走,只是因为我们看管的严密,一直没有机会。后来是工头在民工的宿舍里发现,上交的。”徐东良说:“这件佛头是唐代以前的早期佛像,典型的犍陀罗风格,眉毛比较立,鼻梁高,五官集中,也受到了龟兹风格的影像,而龟兹风格,也被称作东犍陀罗风格。”

所谓犍陀罗风格,是佛教造像史上非常重要的一种艺术风格,简单的说,就是希腊雕塑风格的佛教雕塑。

犍陀罗的位置大体上在今天的阿富汗东部和巴基斯坦西北部,为古印度的十六国之一,位于丝绸之路的要冲。在佛教造像盛行之后,犍陀罗吸纳了希腊雕像的风格,结合波斯和印度的雕塑艺术,形成了犍陀罗风格。犍陀罗风格的主要特征为脸型瘦长,高鼻深目,发髻呈波浪形,衣物纹路深雕重刻,总体上人物写实,立体感强,形态优雅。今天的云冈石窟、龙门石窟等,都受到过犍陀罗风格的影响。

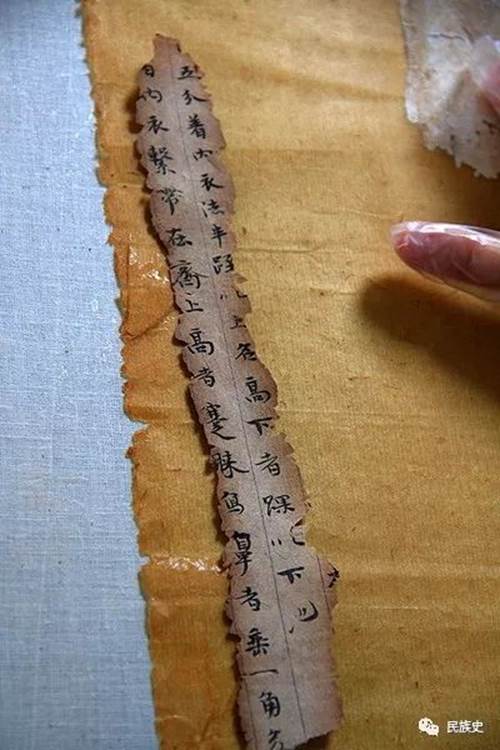

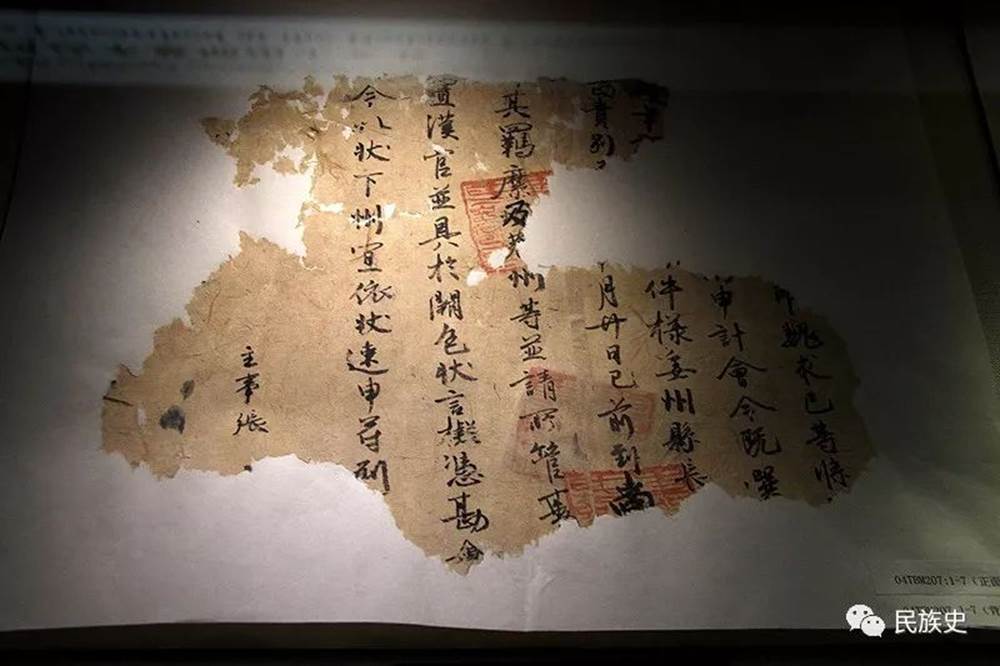

而在所有文物修复中,文书修复大概是最为重要的,因为一般来讲,带有文字的文物所给出的信息,显然往往会比其他文物更多。因此更有研究价值。而干旱炎热的吐鲁番,不仅仅给我们保存了数量惊人的文书,更重要的在于,这些从魏晋以来的文书,绝大多数都是当年人们日常使用的公文、契约、书信、药方、佛经、甚至学生的作业等等几十类,而这些内容,绝大多数是史书上是从来也不会记载的,完全是一部古代的百科全书。

文物修复人员所修复的各类文书

“这两面有两种情况。”徐东良说:“吐鲁番文书首先是因为包含了多种语言,因此要对那些死文字进行解读。而汉字文书则主要是进行拼对。佛经类的很好拼对,因为有佛典参照,而其他的则需要丰富的相关知识。”

在吐鲁番学研究院技术保护所,我们见到了那些正在修复和拼对的文书,有些一望而知是佛经,或是摩尼教文书,有些则是契约和账本,以及学生的习字贴。

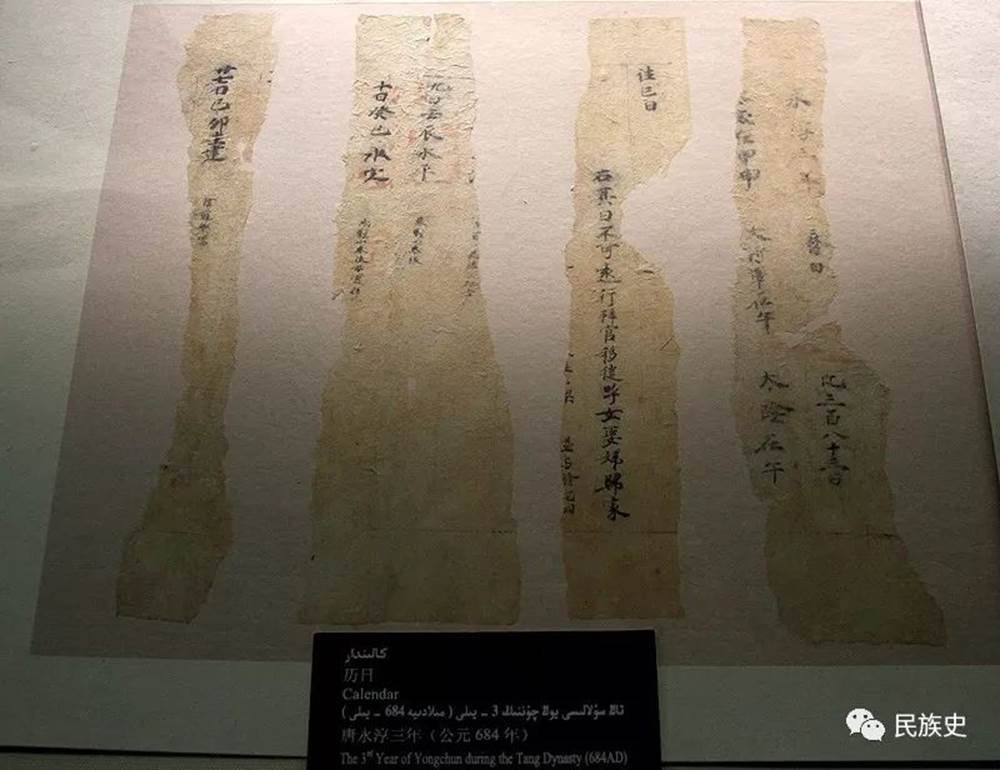

不过徐东良最兴奋的是2005年在台藏塔发现的唐代历日。

“历日,简单地说就是今天的黄历,大同小异。”徐东良说:“这是迄今为止发现的唯一的历日实物”。

而这份唐代历日的发现,也非常偶然。

“台藏塔遗址以前都一直被老乡当做羊圈,是一个巴郎子(男孩)从泥坯的缝隙中无意中掏出来的。”徐东良说:“当时掏出来的都是一些纸团,展开后清洗,才发现是唐代的历日,被撕成了一条一条的。”

中国人常常把过去的事物称之为“老黄历”,而如果说老黄历的话,无疑这才是最货真价实的老黄历了。

被修复的真正“老黄历”——唐代历日

在吐鲁番学研究学院技术保护所,徐东良说起这些特殊的发现来,总是滔滔不绝,每一件文物都如数家珍,而那些他经手修复的文物,则显然已经完全成为了他生命的一部分。

1992年,23岁的徐东良第一次来到了吐鲁番,而在此之前,在长春艺术中学学习美术的他,对古代壁画有着深深地痴迷,为了学习壁画,1989年专门跑去山西省芮城县永乐宫进行壁画复制,在这里,他不仅学习了解了古代壁画颜料的采集制作,更是将永乐宫900多平方米的壁画完整临摹了一遍。

徐东良来到吐鲁番后,立刻就被这里丰富而多样的石窟深深吸引住了,在这里,徐东良找到了自己的归宿,或者说,终于发现了他此生存在的意义。

“一开始就是在保护所打工,也不求什么,能让我在这里画画就行。”徐东良说。

然而由于徐东良的学历不够标准,他的编制一直都是一个问题,直到多年以后,经过当地领导的亲自过问,才得以正式成为保护所的一员,但是时至今日,徐东良的职称评定仍然是个问题。

但徐东良对此毫不在意,当被问及这么多年为什么不混个文凭什么的时,徐东良不屑一顾的说:“我不喜欢掺水的东西,一个人只要是喜爱一个事儿,倒贴钱不是也愿意干吗?”

在吐鲁番,徐东良一干就是二十多年,为了研究和修复壁画,他深入山野,走进乡村,寻找当地独有的颜料。好在他在永乐宫的四年学习中,对中国传统的颜料有了较深的了解。中国传统的颜料,大都为矿物质颜料,不仅价格昂贵,且有专门的制作工艺,但绘画出来的作品,往往历经千百年鲜艳如初。而吐鲁番壁画中所使用的颜料,也均为传统的矿物质颜料,并且有些颜料是独有的,比如铁红色的颜料,就是出自火焰山上的矿土。需要将原材料用水泡过之后,用研钵磨细,再加入胶汁制成,主要用于绘制壁画人物中的衣服或线条;再如土绿色,也是在火焰山的峡谷里所采集,通常都是作为过渡色使用等等。

如今,除了考古发掘和修复文物,徐东良为挽救那些濒临消亡的壁画,已临摹复制柏孜克里克、吐峪沟、交河雅尔湖、拜西哈尔等石窟的壁画、完成等比例线图约500多平方米,成为珍贵的资料。而他临摹的多幅作品也先后被联合国教科文组织以及德国、日本等机构及友人收藏。

徐东良临摹的柏孜克里克千佛洞壁画(吐鲁番文物局提供)

“文物似乎是‘死’的,但是我们做的,就是要让文物活起来。”徐东良说:“比如纺织中的缂(Kè)织技术,在汉代前就失传了,但是我们在洋海古墓群中就出土了缂织品,经过研究,我们要把它传承下去。”

说到这里,徐东良顺手拿起了案子上的一件毛衣展示给我们看,那是一件仿照洋海古墓群出土的毛衣所织的仿制品,那些花纹即使在今天看起来也毫不落伍。

徐东良展示洋海古墓群出土毛衣的仿制品

“每一件文物,我都觉得很有意义。”徐东良说:“比如在高昌回鹘时期,人们就进行了双语教育,在使用回鹘文的同时,更是普遍使用汉文,这本身就是中华民族共同体的特征之一。”

如今,在徐东良带着的学生中,有着专门的维吾尔族学生,徐东良对他们悉心授教,非常满意。

“我觉得应该让更多的人也了解这片土地上生活的先民,到底是怎样的。”徐东良说。

吐鲁番博物馆中复原的佛窟原貌(闫建军 摄)