专家观点

高田时雄谈敦煌遗书和汉学文献的访求

高田时雄(蒋立冬绘)

日本著名东方学家、敦煌学家,原京都大学人文科学研究所教授高田时雄先生,近来出版了《近代中国的学术与藏书》(中华书局2018年5月版)一书。围绕着“书”与“文献”这两个关键词,高田先生向读者呈现了近二十年来他关于敦煌遗书和汉学文献的访书成果。目前,访书之旅还在继续,高田先生把目光投向了俄罗斯所藏汉学文献和日本寺庙所藏古写本,并有了极大收获。此次访谈,既是对他的学术收获的一次展现,也是对他过往治学生涯的一次回顾。

采访︱郑诗亮

读完了您的新著《近代中国的学术与藏书》,感觉内容非常丰富、扎实,想先请您谈一谈这本书的缘起。

高田时雄:最近十年来,我在中国国内的杂志上写了不少文章,很多与学术史、图书史有关。来复旦工作以后,需要我出一本专书,我想先出一部主题为学术史的论文集。这些论文有的是用日文写的,发表在日本的期刊上。中国国内的一些杂志的主编希望我发表中译文,译者由他们来找。其他一半的文章,是用中文写的。一半是译稿,一半是我自己写的。结集成书的时候,以敦煌学术史为线索,又补充了一些海外汉学方面的文章。

柴剑虹先生为您写了前言,您在后记里面也专门向他致谢。能否请您谈谈这些年来和他的来往?

高田时雄:2000年是敦煌藏经洞发现一百周年,中国大陆、台湾和日本都开了敦煌学的国际研讨会。我经常和柴先生见面。当然,之前中国国内举办研讨会的时候,我们也见过。1990年我们一起去台湾开会,聊天时我告诉他,每年这么多的国际研讨会,实在受不了,可不可以组织一个国际委员会,来控制一下敦煌学研讨会的数量?那个时候,柴先生已经做了中国敦煌吐鲁番学会的秘书长,专门负责这类行政事务。然后,我们与刚刚当上敦煌吐鲁番学会会长的郝春文联系,组织了一个国际团体。第一次开会是在京都,那个时候我还有比较多的研究项目经费,我把所有相关学者邀请到京都,举行了国际敦煌学联络委员会的第一次会议。之后,每一年出版通讯,还策划国际研讨会。我和柴先生一起做了不少事情。

对我个人来说,我在中华书局出的第一本书《敦煌·民族·语言》,就是柴先生编辑的。那个时候他还没退休。后来他也出了别的书。伯希和的梵蒂冈目录就是他负责编辑的。还有很多事情,都承蒙他给予我帮助。

您在书中提到,敦煌写本如何流入英国、法国的过程,现在是比较清楚的,可是敦煌写本在日本收藏、流传的情况还没有得到澄清,能请您详细谈谈吗?

高田时雄:日本所藏敦煌遗书是有问题的,大家都知道。日本以前有过真的敦煌吐鲁番遗书,为数也不少,是由大谷光瑞探险队带回日本的。但因为历史原因,这些东西大部分不在日本国内。因为大谷光瑞辞去净土真宗法主之位以后,一直在国外隐居,把不少敦煌遗书带到了大连等地,现在仍然藏在旅顺博物馆。还有原先留在神户附近的大谷别墅二乐庄的敦煌吐鲁番遗书,后来陆续散出去了。二战结束以后,有些归到东京博物馆,还有一些在韩国的首尔,是大谷光瑞赠送给当时的朝鲜总督的礼物,现在已经归到韩国的国家博物馆了。这些基本上不是写本,而是文物。

到了上世纪五十年代,从大谷家仓库发现了几个木箱,里面都是写本。这些写本后来赠送给了龙谷大学,所以龙谷大学图书馆现在还有一些敦煌遗书。

二战以前,日本的敦煌学家都不知道日本有这些敦煌遗书,不得不去欧洲考察、研究,这是日本敦煌学的一个特殊的情况。日本国内现存的敦煌遗书的情况全部是由日本书商做中介,从中国的书商那里收购而来的,其中比较著名的是江藤长安庄——原先他在西安那边活动,所以叫做长安庄。这个人当中介比较多,比如,二战以前,大阪的杏雨书屋收购了全部的李盛铎旧藏敦煌遗书。他们后来收购的敦煌遗书,大部分都是通过江藤长安庄,其中有不少是赝品。

日本国内所藏敦煌遗书目前存在不少问题。一个问题是,全貌谁都不知道。方广锠先生是我的老朋友,他曾经说过,他是全世界敦煌遗书看的最多的人。私人藏的敦煌遗书,一定要请他来鉴定。写本上面盖了“广锠审定”这样的图章,就算具有权威性了。几年前他向我建议,我们一起做日本国内所藏敦煌遗书总目,我同意了。做起来,却没那么容易。因为日本的敦煌遗书多是私人收藏,很难调查清楚。

还有一个就是前面说到的伪造问题,必须一一鉴定。现在比较可靠的是用科技手段来鉴定,但是这需要用到敦煌遗书的纸张。传统的方法是看书法风格,并不可靠。以前日本敦煌学第一人、京都大学教授藤枝晃先生就说过,日本所藏敦煌遗书,百分之九十以上都是假的。东京方面,则有池田温先生表示反对。他的看法是,写本有可能是假的,但是文本有可能是真的。藤枝晃先生则不同意,他认为,既然写本是假的,那么文本肯定也有问题。藤枝晃先生的看法,我想是有道理的,但是池田温先生的观点,也有实物为证。他们两位可以说是各执一端,形成了对立的两派。

现在日本所藏敦煌遗书,最大的问题就是这两个,一个是编目方面,另外一个是辨伪方面。

您和方先生的编目工作做到什么地步了?

高田时雄:刚刚开始。因为方先生来日本的机会不多,目前准备正去法国,半年以内不能回来。当然,我随时欢迎他来日本,共同进行这个工作。

现在估计下来,敦煌遗书在日本的数量有多少?

高田时雄:我想超过一千种,散在不同私人收藏者手中。数量最多的,是我前面提到的杏雨书屋,以李盛铎旧藏为主。其他陆陆续续收购的藏家也有一些,大部分属于有钱人玩古董。另外一件很有趣的事情是,上世纪五十年代已经评为日本“重要文化财”的敦煌遗书,从现在的研究角度来看,是有问题的。不过,我们也很难完全证实这些东西是赝品,只能说可能性比较大。

流入英国、法国的敦煌写本的情况,您能介绍一下吗?

高田时雄:英国、法国的学者多多少少也做过一些敦煌遗书的研究,主要是为了编目。除了敦煌遗书和中文文献以外,英法的图书馆和博物馆里还收藏了很多东方古文字的材料,他们主要的工作就是编目。编目完成以后,研究工作也就中止了。英国上世纪五十年代出版了比较完整的目录之后,就没人继续研究敦煌遗书了。法国也差不多。法国最后一部出版的敦煌遗书目录,是八九十年代的事情,现在也几乎没人再研究了。

日本敦煌学研究的现状是怎样的呢?

高田时雄:我个人的看法是,这十年来,日本的敦煌学研究正走向衰落,这不仅仅是敦煌学,还包括汉学本身。学者的人数越来越少,年轻人对这些不感兴趣。他们看不懂汉语文献,特别是古汉语。这是一个很大的问题。

您在书中用到了很多京都大学收藏的文献,也涉及许多京都大学的学者研究。这些和您在京大的求学经历有关吗?能否请您谈谈您此前的京大生涯?

高田时雄:京都大学是我的母校。我是1968年进京大的,因为京大的汉学有传统,东大当然也有汉学,但是京大是特别的,从明治末年开始,就出了很多学者,如内藤湖南、狩野直喜、羽田亨等,他们的学术生涯多少都与敦煌学有关。我之所以开始敦煌学研究,从阅读他们的著作当中得益不少。

有哪些学者对您产生过影响?

高田时雄:我刚刚提到的三位老师是比较早的学者,他们培养的学者也有不少。其中尤其值得一提的是那波利贞先生。他曾经远赴法国,补完了伯希和编的敦煌经卷目录所缺部分。他编的目录曾放在法国国家图书馆东方阅览室里,读者随时可以查看。

我是1972年本科毕业的,然后继续读研究生。我读研究生的时候,京大已经几乎没人研究敦煌学了。我读博士期间,中途于1976年去了法国巴黎留学,此后才直接接触敦煌遗书。从巴黎回日本后,我认识了藤枝晃先生,他是那个时候日本敦煌学最著名的学者,二战以前就开始研究敦煌学。我住的地方离他家不远,经常有机会见面。我们都是大阪人,对他的关西口音,我感到很亲切。他的外语很好,几门欧洲的主流语言德法俄语都能阅读。这个方面,我也受到了影响。 他是天才式的学者,有着特别的灵气,我非常地佩服,可惜自己学不来。我读过他的很多文章,受到了很大的启发。

跟藤枝先生一直做研究的,还有竺沙雅章先生,主要做佛教社会史。可惜他去年去世了。竺沙雅章先生去世前十年,我跟他的来往是比较密切的。

您在欧洲的经历,能请您谈一谈吗?

高田时雄:我去巴黎留学以后,几乎每天都去国家图书馆的敦煌写本阅览室。这个阅览室保留了二战以前的样子。前辈学者去法国考察的时候,都是去那边阅读敦煌遗书。这给我一种感觉——自己接续上了前辈的研究传统。

我在巴黎认识了东京大学的森安孝夫。他本行是回鹘文,当时也做敦煌学。我们两个人每天早上起床以后就一起去图书馆看卷子,晚饭时间之前离开。当时阅览室规定,每个人只能看十个卷子。我们交换着看,每个人就可以看二十个卷子了。不允许拍照,我们就手抄。就这样看了一年左右。听说现在管理更严格了,不让看原件,只能看胶卷,那个时候我们还是可以看到原件的。

您在巴黎的老师是哪位?

高田时雄:因为我博士时期主要做语言史,我的老师李嘉乐(Alexis Rygaloff)是白俄,十月革命以后逃到了巴黎。他是伯希和的学生,二战结束以后,差不多1946年到1948年,在法国驻北京的某个研究机构编杂志,1949年以后回了巴黎。他是一位语言学家,不做敦煌学,但是我跟他学到了语言学研究的方法。

当时的巴黎有一位日本学者今枝由郎,比我大几岁,主要做藏学研究,毕业于京都大谷大学,在巴黎给石泰安(Rolf Alfred Stein)做助手。他长年住在巴黎,因为他的太太是法国人,自己也入了法国籍。我跟他聊天的时候,他建议我的博士论文研究藏文字母书写的中文文献。这个方面,以前中国的罗常培先生做过一些研究,但是几乎没有涉及巴黎所藏的藏文文献。今枝问我:巴黎藏了很多这方面的材料,你愿不愿研究?我觉得非常有意思,就选了这个主题。

这个题目是很有意思的。吐蕃占领敦煌时期,当地人学会了藏文——藏文字母只有三十个,比汉字更容易学,所以吐蕃统治时期,以及吐蕃统治结束以后的一段时间,有一些汉人开始用藏文字母来书写自己的语言。因为藏文是拼音字,根据这些材料就能复原当时的汉语音韵,这是很大的一个功用。罗常培先生做的就是这个研究,不过他利用的材料不全,我补充了很多藏文材料。

您一直留心于访求意大利和俄罗斯所藏的汉学文献,能请您谈谈这方面的情况吗?

高田时雄:我从巴黎回来以后,从事欧洲汉学史研究。欧洲汉学,法国无疑排在首位,此外就是德国、英国。其他国家的汉学研究情况,很少有人关注。我的研究从意大利开始。因为意大利有梵蒂冈和天主教修会总部,以前他们派了很多传教士到中国,从事传教活动和学术研究。

意大利除了梵蒂冈以外,还有很多中文文献。上世纪八十年代,确切时间我记不清了,我去荷兰的莱登大学,在汉学研究所阅览室里,偶然看到伯希和早年编好的梵蒂冈所藏中文书籍目录,是从未正式出版的打印本。我要求工作人员给我复印了一本,带回去一看,内容非常有意思,里面有很多书很难看到,就想把它重新整理出版。我去了梵蒂冈图书馆,要求让我进到书库调查。得到管理者的允许之后,我把梵蒂冈图书馆的藏书彻底清查了一遍,对伯希和原书做了修订,补充了他遗漏的一些中文书。

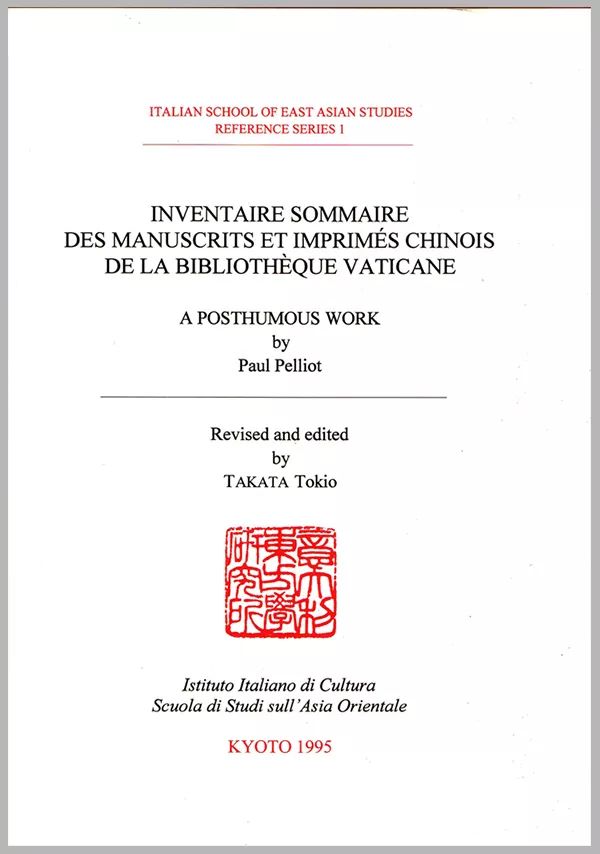

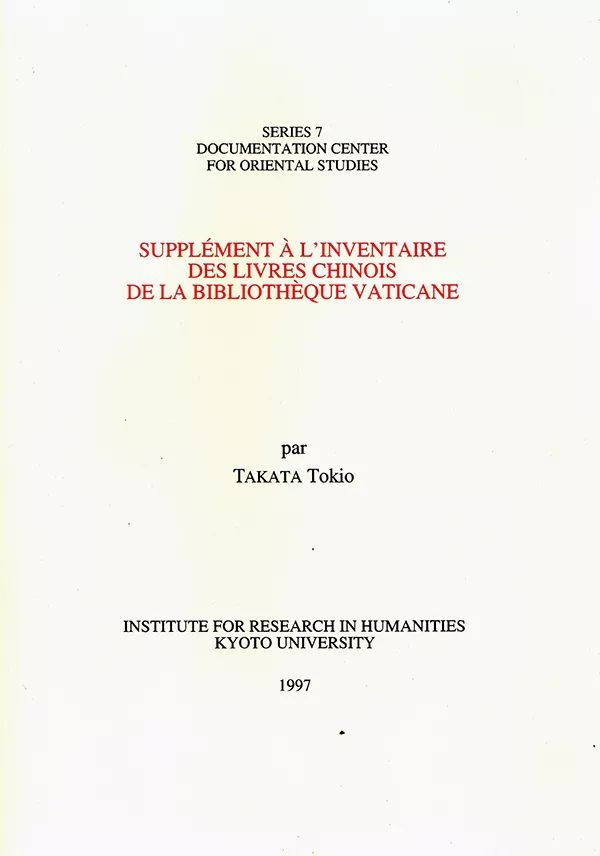

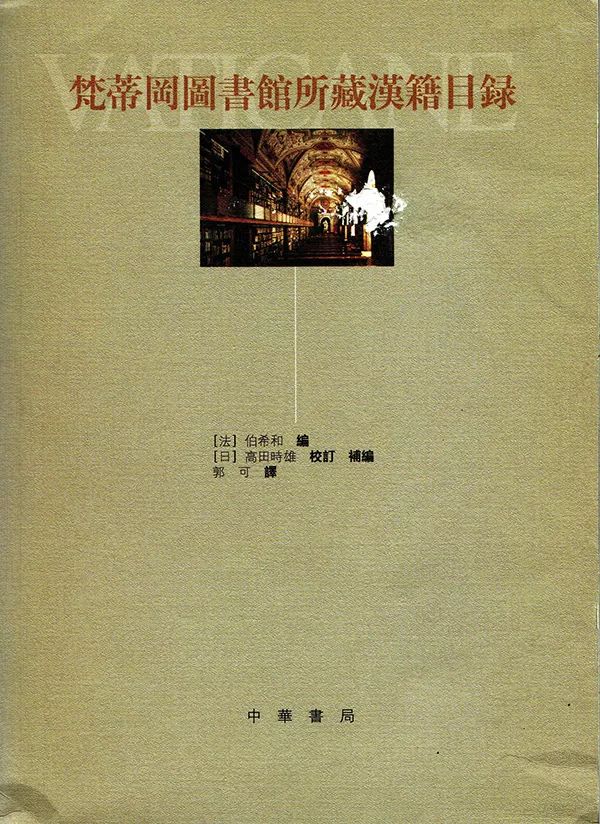

九十年代,我在京都的意大利敦煌学研究所出版了这个法文目录,又出了我自己做的补编。后来我送给柴剑虹先生这个目录,他很感兴趣,找了一位本行是法文的商务印书馆的年轻编辑,请他译成中文,由中华书局出版。

京都意大利敦煌学研究所出版的伯希和所编法文目录

京都意大利敦煌学研究所出版的高田时雄补编目录

中华书局出版的《梵蒂冈图书馆所藏汉籍目录》

意大利除了梵蒂冈图书馆以外,还有不少中文书。我申请了一笔日本学术振兴会的研究经费,九十年代的时候,差不多五年时间,每一年去意大利两次,调查公立图书馆和大学图书馆收藏的中文书。全部调查完成以后,积累的原始调查记录有一千多张书单,我打算根据这些材料编一份英文的总目录。希望再过几年能够出版。

这是您在意大利的调查成果,俄罗斯方面呢?

高田时雄:意大利的调查结束以后,我想,俄罗斯肯定也有不少的中文书,因为清代年间,俄罗斯通过与清廷谈判,得到每隔十年派东正教教团去北京的机会。所以,俄罗斯传教士能够亲自接触中国文化和中国社会,也从北京带走了不少中文书。这些书主要藏在俄罗斯科学院藏书库里,也就是现在的圣彼得堡俄国科学院东方文献研究所。我跟俄国科学院取得了联系,去东方研究所做了调查。其中各个方面的文献都有,最宝贵的还是宗教文献,有西方的耶稣会士编的书。不少书籍,国外的研究机构没有,圣彼得堡却有。

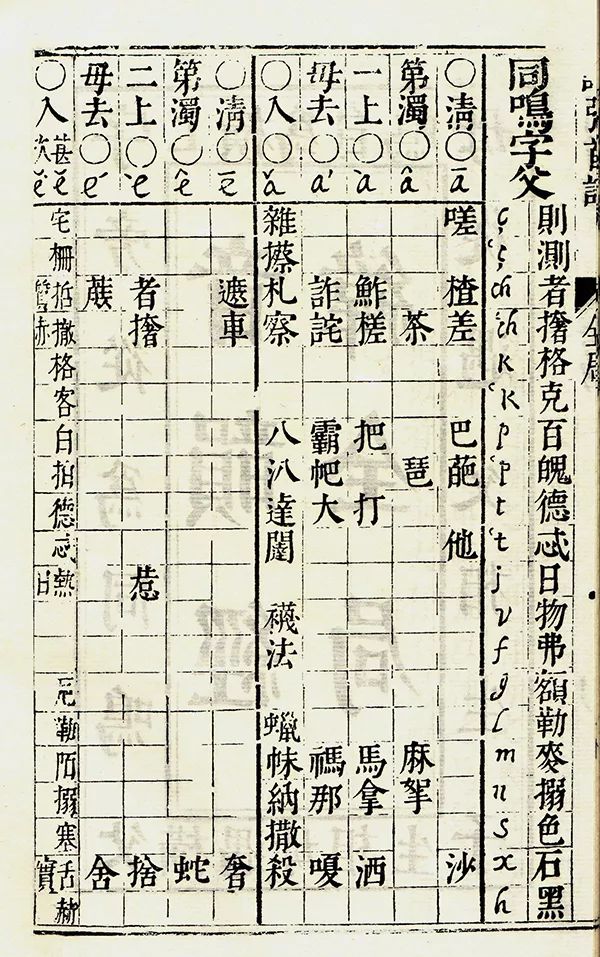

比如说,明代耶稣会士金尼阁所编的《西儒耳目资》是第一部用拉丁字母来转写的汉字词典,是汉语词典史上一本非常重要的书,一般认为只有一个杭州版,而在圣彼得堡,我发现了一个比杭州版更早的版本。后来我在上海博物馆也看到另外一个版本,应该是清代活字本,表明清代有一些人对《西儒耳目资》这样的书感兴趣。我准备写一篇文章,详谈《西儒耳目资》版本的来龙去脉。

用汉字注音的俄汉对照词汇写本

另外,我还找到一个用汉字注音的俄汉对照词汇写本,翻阅之后发现,是清代山西商人用于茶叶等货物交易的会话手册之类,性质近于洋泾浜英语即皮钦语(Pidgin)之一种,过去完全无人知道。后来又找到另外两种抄本,共三种。我和俄罗斯科学院东方文献研究所所长波波娃女士合作做了研究,研究成果最近已经出版。

最后一个问题,也是我非常感兴趣的,关于您正在做的《大唐西域记》的校注工作,能请您谈谈吗?

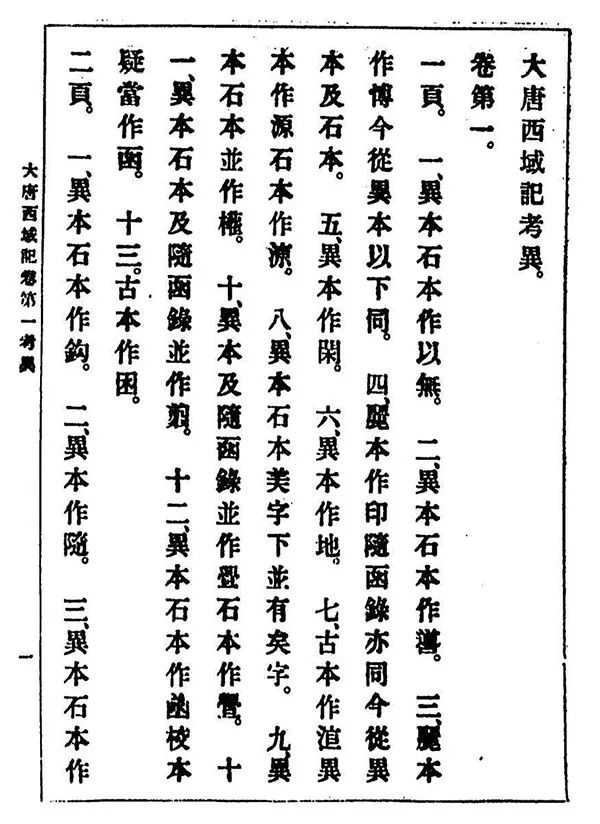

高田时雄:这几年来我写过好几篇文章,多多少少都跟《大唐西域记》有关系。近十年来,日本国内的研究认为,日本古写本和敦煌吐鲁番遗书中的佛教文献是最接近唐代文本的真貌的,比如竺沙雅章先生就持这种看法。后来的《大藏经》收录的文本刊印于南方,不是直接来自长安的权威文本。具体来说,《契丹藏》继承了唐代长安写本《大藏经》的系统,因而比较正统,不过现在已经失传。《契丹藏》之后的经藏,最早的《开宝藏》宋代刻印于四川,不能够代表长安的文本。《赵城金藏》与朝鲜的《高丽藏》都沿袭了《开宝藏》的文本。南方的很多城市经济力量很强,刻印出版了很多大藏经,不过这些城市都地处偏僻,用的底本也不好。真正能够体现唐代长安的文本质量的,只有日本古写本,《大唐西域记》也不例外。

《大唐西域记考异》

我比较了很多日本古写本和现存大藏经里的文本,发现日本古写本应该是最古老的文本。我现在打算出一个《大唐西域记》新校本,主要目的是复原唐代文本。以前羽田亨先生出版的《大唐西域记考异》虽然用过不少日本古写本,但很遗憾是以高丽藏为底本的,本来应该选一个日本古写本为底本来进行校勘。

根据日本国内近二三十年来的调查进展,我目前收集到古写本的一共有十种。我的朋友落合俊典是日本国际佛教学大学院大学的校长,这二十年来,他陆陆续续探访过去一向无人关注的寺庙,考察这些寺庙所藏的《大藏经》古写本,其中就有不少新发现的《大唐西域记》古写本。

日本所藏的最古老的《大唐西域记》写本,可以上溯到八世纪末,比敦煌遗书还要早,虽然纸张已经发脆,但是保存得还不错,有些字已经看不到了,但是问题不大。 我的新校本以这些日本古写本为底本进行校勘,希望几年以内能够出版。

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》