克孜尔石窟

鸠摩罗什之后的龟兹佛教

根据历史文献记载,3世纪末至4世纪中,已有龟兹僧人和居士多人到中国内地翻译佛经,如居士帛元信参校《正法华经》的翻译、帛延参与《首楞严经》等的翻译等。在4世纪中期时龟兹已有僧尼一万余人。4世纪下半叶,是龟兹佛教总体发展过程中的最为突出的年代,它是在鸠摩罗什弘扬大乘的同时,达到了空前辉煌,这是大乘佛教的生机与活力所决定的。由此可以推断,从4世纪下半叶因鸠摩罗什宣扬大乘思想而给龟兹佛教注入了新的活力。由于地处东西方交通的要冲地段,当时龟兹本土佛教十分兴盛,龟兹已经发展成“丝绸之路”北道的佛教中心。

4世纪,龟兹佛教的繁荣与兴盛时期已经到来,因为出家修行必须具备大量的禅窟、僧房、讲堂和生活用窟。4世纪上半叶之前,克孜尔石窟可能有一个比较长的发展阶段。关于克孜尔石窟开凿的目的与功能是明确的,一般认为中心柱和大像窟用于礼拜,方形窟用于讲经、诵经、修习和坐禅,僧房窟为僧尼的日常生活用窟。另外,宗教建筑的宗旨一定是为其教义服务,而其壁画内容则是为教派服务的,克孜尔石窟是重要的出家修行场所。禅观思想在后汉佛教入华初期,印度佛教的禅观就传入中国,这从安世高的译经中可以看出。4世纪时,龟兹王亲自到温宿迎鸠摩罗什回国,罗什广说经论,四远崇仰,莫之能抗。此时王女为尼,字阿竭耶末帝。博览群经,特深禅要,云已证二果。她闻法喜踊,又召集大会,请罗什宣讲方等经奥义。可见石窟与禅定有密切关系,龟兹境内的石窟中多有禅窟,可以证明禅修在当时是十分流行的。

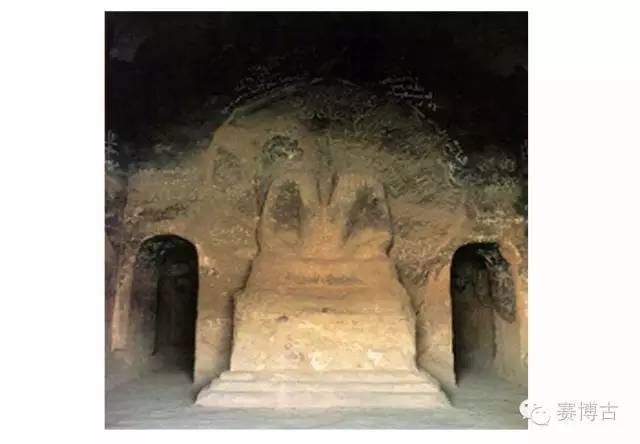

库木吐喇第71窟

大像窟又对龟兹东西方都产生了巨大的影响,大像窟是鸠摩罗什在龟兹弘扬大乘佛教的产物,是罗什对龟兹石窟影响的一个重要贡献。克孜尔石窟是小乘佛教比较牢固的基地,鸠摩罗什东去后,小乘势力有强化之势,在克孜尔中心柱洞窟里“唯礼释迦”的内容特别突出,出现了“降伏六师外道”“须摩提女请佛”等渲染释迦牟尼神通的壁画。大乘势力在克孜尔龟兹逐渐地削弱,但仍有絮脉存在,克孜尔石窟衰落期出现的大乘千佛现象,就是大乘佛教在克孜尔石窟再兴的一种表现,但已是强弩之末了,大乘势力已经转移到龟兹都城附近了。

金维诺先生说:“从鸠摩罗什曾在流行小乘学的龟兹宣讲大乘,并受到国王的宠信,以及罽宾盛行小乘亦兼有大乘的情况来看,此地无论在佛学与艺术方面并不是那么单纯一致的,都存在着较为复杂的状况。”鸠摩罗什东去天竺后,罗什居于新寺,获得《放光般若经》,在研读此经时,曾有“魔来蔽文”。这段具有神奇色彩的传说,不为史凭,但不难看出是一种大小乘的斗争。魔在空中说:“汝是智人,何用读此。”罗什回答:“汝是小魔,宜时速去,我心如地,不可转也。”此番“魔”所说的话,十分清楚是对鸠摩罗什改学大乘的指责。罗什答曰“汝是小魔”的“小”字,也非常清楚是指小乘。鸠摩罗什改宗大乘,是龟兹佛教的一个重大的事件,必然要引起震动,也会受到小乘势力的挑战。

大像窟以克孜尔第47、 48、77窟为代表,壁画表现出大乘思想内容。大乘认为三世十方有无数佛,因此在雕塑、壁画上表现十方佛、贤劫千佛等。这种大乘题材的壁画与克孜尔石窟其他同时的中心柱窟里的壁画,在风格上有明显的差别,那么以47窟、77窟为代表的大乘壁画,显然与鸠摩罗什宣化大乘教义同时带进的新的艺术风格是有密切关系的。在一个长期流行小乘的地区开始介绍大乘佛教理论和佛教艺术,必然会在引进新的大乘经典的同时,引进新的壁画粉本与工匠,以致为龟兹佛教及佛教艺术增加了新的因素。

从甘露三年(258年)帛延开始,一直到僧纯(379年),跨越3一4世纪,共100多年,从龟兹历史上来看,正是白氏王朝统治龟兹的前期,龟兹的白(帛)氏王室崇信佛教,延续百年而不衰,一般都认为这是龟兹佛教鼎盛时期的前期。将石窟艺术放在龟兹佛教的历史背景中来观察,就会发现佛教在龟兹不仅是社会各阶层对佛教的热忱和支持的产物,更重要的是,它渗透到了上层统治阶层。文献记载表明至少在公元3世纪早期,石窟艺术就已经产生了,并且在4—5世纪已达到了高峰。通过一些开凿于6—7世纪的中心柱石窟内的壁画题材内容考察,其壁画布局具有程式化的特点,本地化趋势加强,是早期中心柱石窟的壁画内容的发展和延续。这种发展和延续一直持续到7世纪,唐朝将安西大都护府从西州移驻龟兹,内地汉僧来到龟兹并信仰大乘佛教,给龟兹佛教带来了新的生机。

龟兹虽以小乘占优,但因其居于丝绸之路交通要道,随着时间的推移,各种佛教派别的僧人或经典不断在此停驻、流动,或多或少都留有痕迹。陈寒先生说:“罗什时代的龟兹佛教虽以小乘为主,但并不意味着其他派别的就此销声匿迹。相反地,早期大乘、秘密部等等在龟兹佛教中时有体现,与小乘毗昙、阿含共同构成了一种混杂的状况。”龟兹石窟,特别是克孜尔石窟在鸠摩罗什东去后,还有大像窟开凿,说明大乘佛教在龟兹仍然存在和发展,特别是靠近龟兹都城的石窟群,如库木吐喇石窟、克孜尔尕哈石窟、森木塞姆石窟,在6—7世纪时,大像窟开凿还有延续之势。同时这些石窟的其他洞窟里逐步出现千佛等大乘现象,这些都表明大乘佛教仍然得到王室的重视和支持,这也可以认为是鸠摩罗什影响的延续。

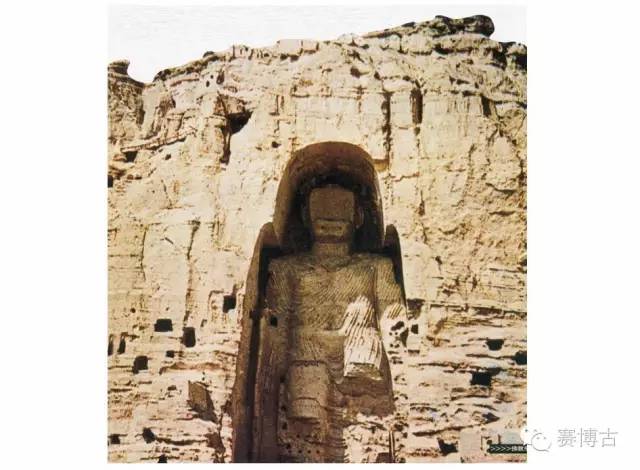

龟兹佛教文化在接受印度佛教文化的过程中,融入了龟兹本土原有文化和民族思想情感。龟兹佛教文化除了石窟形制类型多样和丰富的壁画之外,还有一个以修建大型立佛为中心的传统,开凿大像窟与雕塑立佛形象是龟兹佛教及其艺术发展的一大特点,这势必给周边地区修建大型佛像产生重大的影响,当然,龟兹以西的巴米扬大像窟也不例外。克孜尔石窟开凿较晚的大像窟像崇拜形式与巴米扬东、西两大佛的形制相似,在供僧侣观佛礼拜这一性质上是相同的。表明佛教信仰已开始从佛塔崇拜向佛像崇拜转变,即佛像崇拜已成为礼拜供养的主题,这是佛教艺术内容上的重大变革,影响是深远的。

巴米扬大佛

本文由孙莉摘编自李瑞哲撰写《龟兹大像窟与大佛思想在当地的流行》一文,刊于《西部考古》(第10辑)。内容略有调整。

978-7-03-048470-3

《西部考古》是在西北大学“211工程”经费资助下,西北大学文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室、西北大学丝绸之路文化遗产保护与考古学研究中心、边疆考古与中国文化认同协同创新中心和西北大学唐仲英文化遗产研究与保护技术实验室联合编著的学术图书。本辑收录考古调查、发掘报告及研究论文等共计21篇,以中国西部地区为立足点,面向全国,内容涉及考古学、文物学、文化遗产管理与保护规划、环境与历史地理等多个方面。