会议资讯

《考古学研究》博士课程讲座丨 纪要:摩诃婆罗多与大使厅东壁壁画

2019年11月8日下午,北京大学考古文博学院沈睿文教授在《考古学研究》课程中,以《摩诃婆罗多与大使厅东壁壁画》为题,详细地梳理了大使厅东壁壁画的以往主要研究成果,并在此基础上重新复原壁画内容、辨析其中诸元素及各单元内容,最后对东壁壁画主题提出个人见解。讲座主要分为三个部分,包括“大使厅及以往主要研究”、“东壁壁画的复原与壁画元素辨析”,以及“《摩诃婆罗多》的故事及余论”。

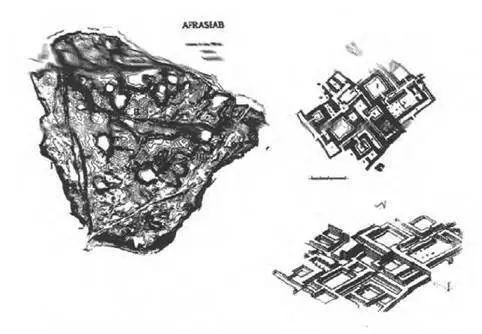

沈睿文教授首先简单介绍了大使厅壁画。1965年苏联的考古学家V.A.希什金(V.A.Shishkin)和L.I.阿尔鲍姆(L.I.Al’baum)在撒马尔罕阿夫拉西阿卜(Afrasiab)23号遗址发现面积 11ⅹ11米的1号建筑,四壁均残存壁画。该建筑即唐代粟特国王拂呼缦(Vargoman)的大使厅(Hall of Ambassadors)壁画。

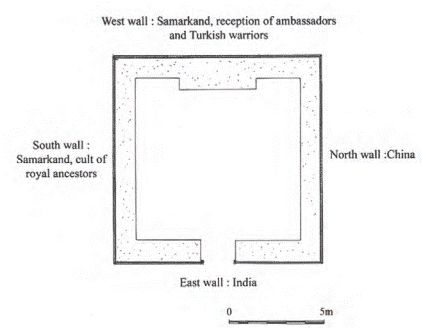

四面墙体的壁画,除东墙残缺较多外,其余三面皆保存良好。建筑门朝东,西侧墙体下有一突出地面50公分的平台,研究者认为该平台应为主人坐的地方,而西墙应为正壁,壁上绘画突厥武士和各国使臣宴饮图(突厥墙)。另外三墙的壁画内容分别是:南墙绘有身穿波斯锦袍的粟特王出行图(粟特/波斯墙);北墙是分别表现唐高宗和武则天的猎豹、龙舟图(中国墙);以及东墙的印度场景图(印度墙)。

撒马尔罕古城“拂呼缦宫殿”复原图

撒马尔罕古城大使厅壁画示意图

接下来,沈睿文教授详细地介绍了有关大使厅东墙壁画以往的研究和争辩。他指出目前对东墙壁画内容的阐释和研究主要来自于五位学者,分别是发掘者阿尔鲍姆(L.I.Al’baum);德国学者莫德(M.Mode);俄罗斯学者马尔萨克(B.I.Marshak);法国学者葛乐耐(F.Grent)及意大利学者康马泰(Matteo Compareti)。

阿尔鲍姆在1973年撰文阐释大使厅壁画,是第一位全面解释该壁画的学者。他认为东墙壁画源于印度,描绘一印度使团正要通过河中浅滩,该观点可称之为“印度使团说”。虽然该说并未被学界接受,但他对壁画人物的印度服装和发型的判定,特别是该墙壁画内容与印度关系的论断,为此后学者的研究指明了正确的方向。1993年,莫德提出“突厥起源说”。他把东墙壁画的图像与突厥起源联系起来,认为画中的湖面为突厥的起源地西海。另外,他联系壁画的位置作判断,认为在东墙绘制有关突厥民族起源的传说,是为了让坐在对面的主人能直接看到。虽然莫德的论证过于武断,但是他指出了壁画中诸多被忽视的细节。1994年,马尔萨克撰文认同东墙人物是印度人的形象,并认为该图像描述的是印度向粟特人灌输天堂观念,指出此图可能是东墙的主题。2003年,葛乐耐撰文指出,东壁壁画的场景中最靠左边场景中的圆形物为天球仪,表示古希腊天文学家托勒密正在教授印度学者天文学知识,相似的图像可以在罗马时代的壁画中找到。然而沈睿文教授对此观点抱有疑问,认为其存在两个问题。一是该解释有逻辑矛盾,图中人物服装一致,但葛乐耐却把其中一人判断为希腊人,另一人为印度人。第二个问题,则是应该如何区分希腊服装和印度服装。2005年在罗马大学举行的“撒马尔罕壁画国际学术会议”上,葛乐耐否定莫德的“突厥起源说”。他同样认同该壁面内容与印度有关,并修订以往对东墙下半部的观点。他认为画面的最左端所绘为罗马掌管天文学的缪斯女神乌拉尼亚(Urania)在向诗人阿拉图斯(Aratus)传授艺术。此处人物服装变形,表现一个希腊人在教一位印度人天文学知识。其余部分则为沼泽景色。葛乐耐将此解释为与印度神克里希纳(Krishina)有关的几个童年传说。该观点可称之为“克里希纳说”。关于大使厅入口右侧壁画左侧上方的内容,康马泰在2006年梳理了相关马祭的图像资料后,认为该场景可能就是古印度《吠陀经》中描述的马祭,进而指出东墙表现的是热衷于马祭的摩揭陀国王。该观点可称之为“马祭说”。至于水中的牛和裸体小儿射箭的场景,他臆测可能与吉美博物馆所藏Kooros石棺床第8屏的“沼泽地”内容有关。由于这几个说法都存在明显的矛盾之处,故除阿尔鲍姆外的四位学者持续相互辩驳。在“撒马尔罕壁画国际学术会议”上,马尔萨克就对葛乐耐的“克里希纳说”提出异议。马尔萨克指出了四个反驳理由。其一,他认为河边坐着怀抱婴儿的养母雅索达很小,只有40厘米高,不符合粟特艺术中英雄史诗的重要人物大小比例。其二,他反对葛乐耐对画中的大鸟“为正在袭击婴儿的鸟怪”的判断,认为大鸟温驯,并无攻击之态。其三,马尔萨克不认同葛乐耐对壁画中另一个绘有穿着中亚式皮靴的人和马匹的场景的判断,认为从人和马的姿态来看,都没有搏斗的节奏,进而否定葛乐耐原来“穿靴的是克里希纳,马是马怪,两者正在搏斗”的观点。其四,马尔萨克就葛乐耐的“一遍遍重复出现的肥胖裸身童子是射箭的印度小爱神”的判断进行反驳,认为壁画中没必要重复出现小爱神以昭示世间女子对恋上克里希纳的不可自拔,并以后期印度画家对于克里希纳的罗曼史干脆只画上一大群艳女为其论据。马尔萨克最后指出,东墙应是“印度英雄史诗,还夹带一个希腊天文学家”。然而,他没有进一步指出该壁画具体在描绘什么英雄史诗。

沈睿文教授指出,要判断大使厅东墙壁画内容为何,先要分析其元素和各个单元。

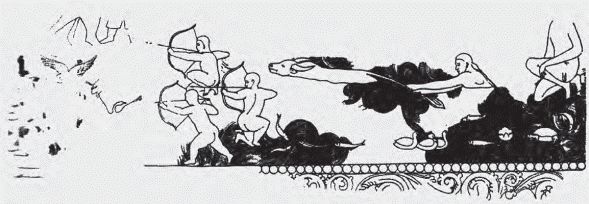

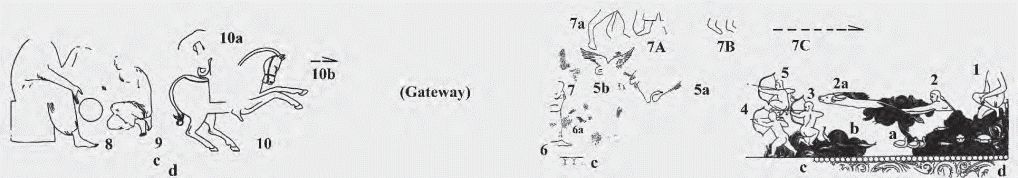

二、东壁壁画的复原与壁画元素辨析沈睿文教授指出,大使厅东壁壁画的残缺较多,所以先要复原壁画然后辨析壁画元素。他指出,东壁壁画因中间的进出门道而分成左右两侧,右侧壁画又可分作右侧和左侧两部分。沈睿文教授首先说明东壁右侧的右侧壁画。右侧壁画是一个水域场景,场景最右侧为一胡跪的白色的人,头部亡佚。其身体朝左,身前有一人双手揪住一水牛尾巴,水牛朝左做挣脱状。再往左,至少可见三位健硕的裸体孩童或蹲或站朝左作射箭状。这个场景的下部水域绘有水中动物,乌龟与游鱼之间饰一莲花。边饰自上而下为水平的联珠带和忍冬纹样。射箭的小孩往左有一大空白处,之后是若干壁画碎片。

东壁右侧壁画之右侧整体

大使厅东墙右侧壁面葛乐耐教授复原图

接着,沈睿文教授继续介绍东壁右侧的左侧壁画。他指出右上可明显见一只张翅的白鸟,可知此处绘有数只水鸟,最左侧下部贴着东门的右侧为一长袍及踝的跣足女子立姿怀抱一裸体婴孩,该女子头部缺失。最左侧上部有一深色动物,应为马的四足和一人的双足,二者之右侧残存一马的一对后腿,还有很多人物。

东壁右侧壁画最左侧上部图 东壁右侧壁画之最左侧下部图

东壁右侧壁画最左侧上部图 东壁右侧壁画之最左侧下部图

大使厅东壁左侧壁画位于门道左侧,从左往右,是两个跣足相对的人物,一人坐于方形坐具上,另一人则胡跪与之相对。二人均穿宽长袍,前者形体相对较大,指向一球状物;后者形体相对较小。后者的身后有一扬蹄向右的马匹,马背上骑有一人。该马的前面可能还有另一匹马的尾部。该场景的底部有水平联珠纹带和忍冬纹,为装饰纹样。该纹饰与门道右侧壁画之右侧水域部分下部的装饰纹样相同,然而在已知的线图里,大多没有绘制出来。

大使厅东壁门道左侧整体线图

2005年,葛乐耐对东墙右侧部分进行了复原。但在该部分的左侧上部的右前方,葛乐耐遗忘了东壁右侧最上部,除了人马之外,还有很多人物。根据莫德的介绍,该场景现已遗失。而葛乐耐把这部分放的偏低了,导致复原有问题。这样的摆放会令壁面原有的马和人跟右侧相邻的射箭的裸体小孩图像重叠。2007年,康马泰也对整个东墙壁画进行复原。在该壁面右侧部分,康马泰又重复了此前葛乐耐教授的错误。他注意到门道右侧最左侧上部与射箭的裸体小孩的位置,并将该部分左侧,即抱小孩的人、马腿和人的下肢以及水鸟的位置往上方摆放。从残存的很多人物的画像来看,这个复原方案比较合理。然而,因为没有参照忍冬纹和联珠纹,这个部分又摆得偏高了。沈睿文教授认为,根据这些信息,便可重新复原大使厅东墙壁面。他在阿尔鲍姆原始报道及莫德编号的基础上,对该壁面诸元素进行补充编号。同时,他用底下联珠纹来作共同的参照性,找准壁画复原的位置。

大使厅东墙壁面复原示意图

接下来,沈睿文教授用在前面分析的基础上进行对该壁面构成中若干有争议的元素进行辨析。沈睿文教授首先开始阐述东墙壁画中编号8、9的人物是印度人或是希腊人的争议。他指出,虽然在1975年的时候,阿尔鲍姆已准确地指出大使厅东墙壁画人物中的印度式服装和头饰,但对编号8、9的人物到底是印度或希腊人,以及该图像是否和天文学有关,仍存有争议。沈睿文教授继而指出马尔萨克的观点。他认为图中的8号人物是希腊人,正在向另一人教授天文学。而被授于天文学的9号人物,马尔萨克则指出,无论是希腊人还是印度人,服装皆为宽松、不剪裁的袍子。沈睿文教授就此观点提出了自己的见解。他认为,古希腊的服饰往往不经裁剪,披挂缠绕;而印度的独特服装是裹裙。通过比较可知,画面中编号6、8、9的人物皆身穿印度裹裙,而不是希腊罗马的服饰。另外,葛乐耐使用古希腊天文学家托勒密、罗马天文学的缪斯女神乌拉尼亚来论证大使厅编号8、9的场景。沈睿文教授认为,他关于该场景与天文学之间的关系的看法是正确的,并进一步指出,“传授者”(编号8)与“传授对象”(编号9)应该同为印度人。而“传授者”是借用了罗马时代图像中表示天文学的程式。该场景中的圆球是相关人物神性的符号,而编号8的人像是熟谙占星、候气等技艺的婆罗门仙人。

缪斯女棺局部:乌拉尼亚传授阿拉图斯艺术图

至于东墙右侧壁画的沼泽地,康马泰的推测其与吉美博物馆所藏Vahid Kooros石棺床第8屏的内容有关。康马泰认为,画面中有牛,底下有水兽咬鸟,有植物、山,太阳等图案,表现的应是伊朗—雅利安关于宇宙起源的创世神话。屏中的植物应为万种之树,山岭則为位于赫瓦尼拉塔中央的哈拉圣山,太阳环绕哈拉山运行。而圖中下部為乌鲁卡沙海,海里口中衔鸟的怪兽便是看护该树的卡拉鱼。而海中的人与牛,则代表原人和原牛。然而,沈睿文教授指出,Vahid Kooros石棺床第8屏所表现的并非沼泽场,而大使厅东墙编号1-2a/7a-7c的场景也与之无关, 故认为康马泰的判断是错的。

接着,沈睿文教授对编号7a、7A的图像是否为马祭进行了论述。他指出,祭马是为了亡魂或神祇使用,一般会有特别的装扮,可分为三种情况:一,马匹脚踝处系有飘带;二,马身后有一曲盖;三,马头佩有头饰。在大使厅南墙壁画中,已出现在脚踝处是系有飘带的祭马图像,而东墙壁画中的马残破严重,难以判定其前肢脚踝是否系有飘带。他认为,在大使厅壁画设计者的规划中,一般不会在有限空间重复出现相同题材,因为需利用不同壁面的壁画内容承当不同的功能。因此,可以排除康马泰的“马祭说”。 然后,沈睿文教授对重复出现在东墙壁画的肥胖裸身儿童进行讨论。壁画中形态一样的童子至少有三个。沈睿文教授认为,探讨童子的意义时,可使用内证法,即观察所讨论的证据(重复出现的图像)在共生环境(建筑)中有否出现相同的东西可利用。沈睿文教授以大使厅北墙壁画中表现的唐高宗猎豹图为例,指出画面中同一头花豹在画面上重复出现两次,表现的是唐高宗猎豹的几个过程:首先被唐高宗手中的长矛刺穿,最后豹死了。他认为,这是同一个人物用不同场景表现他动作的过程,并以此类推,认为东壁的三个儿童表示的就是他不断地射箭的过程。葛乐耐认为,这些重复出现的小孩是印度的小爱神卡玛。

大使厅北壁壁画右侧之唐高宗猎豹图

在把大使厅壁画中基本的构图元素弄清楚,并进行辨识后,沈睿文教授认为可以再进一步讨论大使厅东壁壁画的具体内容。他以马尔萨克提出的“印度某英雄史诗”观点为基础,结合印度最伟大史诗之一的《摩诃婆罗多》来辨析东壁壁画的内容。

三、《摩诃婆罗多》的故事及余论《摩诃婆罗多》一部以印度列国纷争时代为背景的史诗,描写婆罗多族的两支后裔为争夺王位继承权而展开的种种斗争,最终导致大战。福身王的故事是《摩诃婆罗多》的《初篇》中的主要故事之一。关于福身王的故事,和毗湿摩的故事联系在一起。沈睿文教授以《摩诃婆罗多》所载毗湿摩出生的故事,比定大使厅东墙壁面现存诸壁画单元的内容。

根据上述故事情节,结合大使厅东壁壁画,沈睿文教授继而指出,东墙壁画编号6的人像应为恒河女神,编号7为刚出生的毗湿摩,即恒河女神跟福身王所生的第八子(神光王)。该场景很可能表现恒河女神要将刚出生的毗湿摩扔进恒河(6a)中,福身王违背诺言,出言阻止。之后,恒河女神带走毗湿摩离开福身王。而编号1-2a的场景则是表现的是神光神(编号2)在妻子妙腰女郎的撺掇下,偷走极裕仙人(阿波婆)的如意神牛(2a)。编号1可能为广袤神。沈睿文教授表示,壁画将该故事发生的场景从森林道院改至恒河水中。这很可能是为了壁画整体构图之便而变通。他同时指出,门道东侧7a-7C表示的是福身王的出行仪仗。根据《摩诃婆罗多》中关于毗湿摩出生神话的记载,福身王出现在恒河边有三处。目前对于该壁画场景有三个解释方案,其一,7a-7C也有可能表现福身王在恒河边初次邂逅恒河女神;其二,有可能是表现福身王在恒河边散步,见童子往恒河中射箭,恒河女神现身告知福身王该童子为其生子;其三,可能是表现福身王在恒河边散步,见童子射箭,得知该童子为其生子而带走该童子。沈睿文教授根据编号1、2、3的童子通过相同形象的重复,认为该场景应该是表示毗湿摩在恒河边不断地朝恒河射箭,箭头所朝之大空白(5a)原应绘恒河之水,表现的是恒河的水流被毗湿摩的利箭阻挡在面前。另外,编号8-9的场景表现的是恒河女神告诉福身王毗湿摩(编号9、10a)向极裕仙人(编号8)学习吠陀和吠陀支,编号10a/10以及右侧(编号10b)可能表现毗湿摩从太白仙人、毗诃波提以及罗摩等仙人学习骑射、各种学问和技艺。而编号5b的水鸟以及编号a、b的动植物,表示祥和的气氛。综合而言,沈睿文教授认为大使厅东墙壁画的内容为《摩诃婆罗多》中的毗湿摩诞生。这亦是婴儿身侧会铭刻两个粟特词“重要婴儿”的原因。

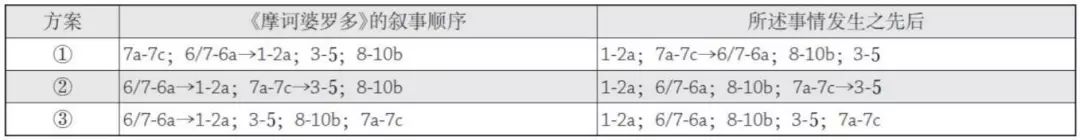

沈睿文教授在讲座中强调壁画研究的关键是对壁画元素的辨析、复原及复原的相对位置。接下来,他探讨了关于东壁壁画内容的顺序。他指出莫德认为门道右侧壁面内容的叙述顺序是从牛的图像往左后再往右,表现的是突厥故事,但没有相关论证。沈睿文教授分别按照《摩诃婆罗多》的叙事顺序和所述事情发生之先后条列大使厅东墙壁画的阅读次序,提出三种解释方案。

使厅东墙壁画诸单元的次序图根据《摩诃婆罗多》的记载,福身王第一次在恒河边邂逅恒河女神时,是独自一人为了猎鹿和野牛。从7a-7c中现存可知有两匹马的情况来看,可以断定7a-7c并非表示福身王第一次邂逅恒河女神。故沈老师认为,方案①的可能性是不存在的。如果从毗湿摩出生故事的完整性来看,方案③中对7a-7c的解释最为合理,表示福身王将毗湿摩从恒河边带回京城,完成了毗湿摩诞生中相对完整的一段故事。最后,沈睿文教授指出,《摩诃婆罗多》的年代不早于亦不晚于公元前四世纪。而《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》两本书传入中国的时期大概在四世纪中叶,但当时的中国是否已了解福身王和婆罗多族英雄毗湿摩则不得而知。大使厅东墙壁画以福身王故事中有关毗湿摩诞生的情节为主题,表明粟特地区至迟在公元七世纪对此已熟谙,并能将之视为印度及其历史文化的代表。

使厅东墙壁画诸单元的次序图根据《摩诃婆罗多》的记载,福身王第一次在恒河边邂逅恒河女神时,是独自一人为了猎鹿和野牛。从7a-7c中现存可知有两匹马的情况来看,可以断定7a-7c并非表示福身王第一次邂逅恒河女神。故沈老师认为,方案①的可能性是不存在的。如果从毗湿摩出生故事的完整性来看,方案③中对7a-7c的解释最为合理,表示福身王将毗湿摩从恒河边带回京城,完成了毗湿摩诞生中相对完整的一段故事。最后,沈睿文教授指出,《摩诃婆罗多》的年代不早于亦不晚于公元前四世纪。而《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》两本书传入中国的时期大概在四世纪中叶,但当时的中国是否已了解福身王和婆罗多族英雄毗湿摩则不得而知。大使厅东墙壁画以福身王故事中有关毗湿摩诞生的情节为主题,表明粟特地区至迟在公元七世纪对此已熟谙,并能将之视为印度及其历史文化的代表。 讲座现场

讲座现场

撰稿/丁真摄影/丁真编辑/曹芳芳审稿/沈睿文本文来自“北京大学考古文博学院”微信公众号,我们将努力为您提供丰富的信息,让关心学院发展的您看到一个更活跃、更资深、更全面的考古文博学院。