专家观点

良渚的曙光:照亮五千年前的文明细节

良渚文化是长江下游地区最发达的史前文化,而良渚古城的发现,石破天惊,让更多的人关注到这一神秘的史前文明。它的城墙盘亘于沃野之上,巍峨雄壮;它的聚落如网般四通八达,层层紧密;它的物质生活里,男耕女织、饭稻衣麻,生活富庶;它的精神世界里,玉器是神崇拜的主要载体。

想象中的良渚古国首领及其夫人。他们身着丝袍,头戴羽冠,身佩玉饰。首领手持象征王权的玉钺。

良渚的曙光

撰文/蒋卫东(良渚博物院院长、研究员)

供图、支持/良渚博物院

“城,以盛民也”

早在18世纪的西方经典著作中,城市就被当作人类社会发展史上的一项重要里程碑,成为文明社会的主要标志。尽管多年来的研究表明,中国最早的城市与西方最早的城市,在诸多方面有着相当显著的不同:“中国初期的城市,不是经济起飞的产物,而是政治领域中的工具。”但中国和西方最早城市的出现,无疑都是人类社会发展史上一种反映社会深刻变化的、最显著的物化标志。

在我国,“城”与“市”最初分属于政治与经济两个不同的领域范畴,而“城”作为一个独立的概念,向来也包含着双重的意象。由许慎编撰的我国第一部以六书理论系统分析字形、解释字义的字典《说文解字》,释“城”曰:“以盛民也。”强调的是“城”以防护为功能的空间形态。不过,国人引以为傲的世界文化遗产“长城”,以及古典文献中诸如“城郭沟池以为固”(《礼记》)的“城”,突出的却都是“城”以城垣为特征的建筑形式。当然,千百年来,在绝大多数国人的心目中,“城”的空间形态与建筑形式早已合二为一、难以分割。

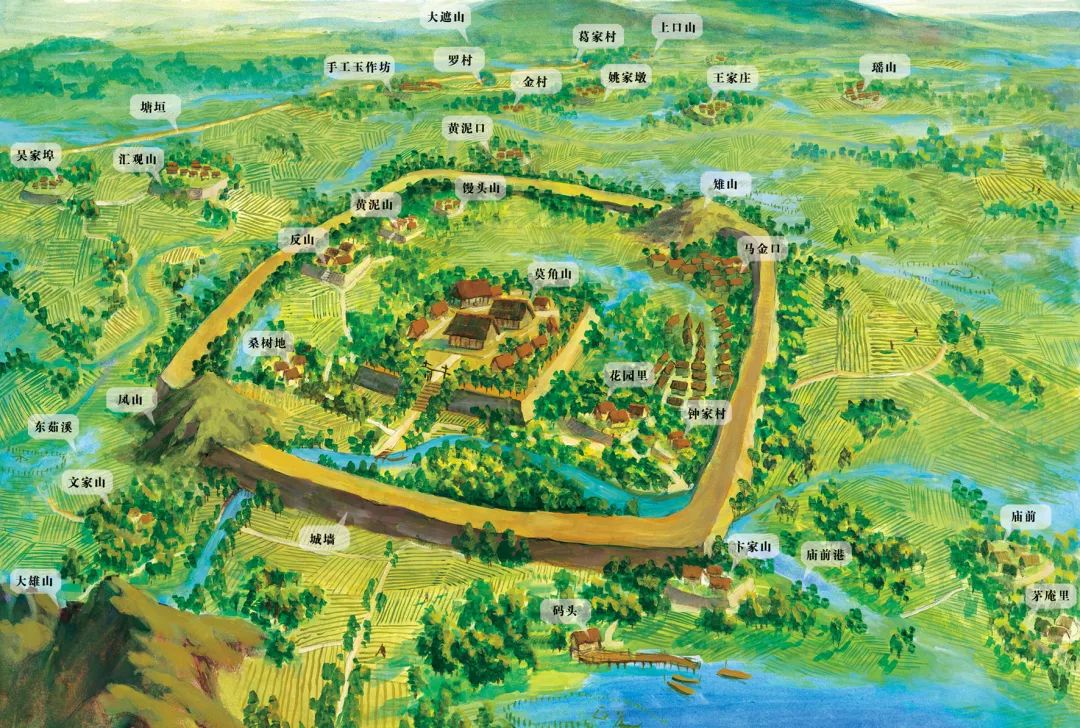

∧ 良渚古城效果图。古城以中部高土台上的莫角山宫殿建筑群为中心,四周环绕方形高大土筑城墙,城墙内外水网密布,大大小小的村落散布其间,展现出一幅远古时期江南水乡的秀丽图象。

早期的城以存有人工营筑的或土或石的城垣,及由其围合的空间形态为特征。我国目前已发现的早于二里头文化的新石器时代晚期城址超过50座。这些城址的年代,大多集中在公元前3000~前2000年间,少数略早。已知年代最早的为湖南澧县城头山古城,约始建于公元前4000年。河南郑州西山古城则建于公元前3300~前3200年之间。这两座年代偏早的城址,平面都大致呈圆形,面积分别为7万多与3万多平方米。无论形制还是规模,都与更早阶段就已经出现的环壕聚落相当,似乎就是环壕聚落的一种发展与演变。其他年代略晚些的诸多城址,平面大多近方形或长方形,但规模不一,面积10万平方米以上的已屡见不鲜,甚至出现了几座面积超过100万平方米的超大型城址。这50多座城址在地理位置与建筑技术上也表现出浓厚的地域特色,主要集中分布在内蒙古中南部的河套附近地区、黄河中游的中原地区、黄河下游的海岱地区、长江上游的四川盆地、长江中游的两湖地区以及长江下游的环太湖地区等六大区域,按照筑城技术又大致分为三类:河套地区的城墙均以石砌就,中原与海岱地区的城墙多采用夯筑,长江流域则全为堆筑。

∧ 城墙的剖面,可见层叠堆筑的痕迹。

众所周知,城的营建是一项庞大的系统工程。这50多座新石器时代晚期城址的出现,反映的是我国新石器时代晚期聚落形态发展过程中一次质的飞跃,也是中国文明起源阶段社会发生剧烈变革,导致社会关系紧张、矛盾激化、冲突加剧的一种综合体现。矗立在我国大地上的这50多座土筑或石砌的史前城址,无疑是中国史前考古学最值得骄傲的收获,它们已逐渐成为一道道令人瞩目的文化景观,向国人展示着古史传说中“五帝时代”波澜壮阔的历史诗篇。

∧ 良渚古城北城墙二号探沟(南-北)。探沟下部露出的一层石块为城墙的石基,探沟剖面黄色的土土色均匀,并且可看见一层层叠堆的痕迹,由此说明这是人工堆筑的城墙。

婀娜“良渚”出“古城”

“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。”地处长江下游南岸的太湖流域,是诗化“江南”的核心所在,长江与钱塘江共同雕琢出它3.65万平方公里的妖娆身躯,澎湃的沧海,浩渺的太湖,星罗棋布、纵横交错的河道湖泊,都使它富含清雅灵秀与温润细腻的水的灵性。

尽管在流传下来的早期文献中,吴越争霸之前的它寂寂无闻,但76年来考古学家的手铲,已不断揭示出它曾经沧海桑田的厚重。考古资料显示,“马家浜文化—崧泽文化—良渚文化—广富林与钱山漾类型文化—马桥文化—以土墩墓为代表的商周时期文化—吴越文化”这一系列文化先后相承,太湖流域不仅有自新石器时代到文明时期相当完整的考古学文化演进谱系,而且具有鲜明的区域个性和土著特色,尤其在公元前3300~前2300年期间的良渚文化时期,太湖流域文化的独特性更加彰显。

∧ 莫角山营建工程大型油画。展现出良渚人营建莫角山大型宫殿建筑的盛况。

以最初的发现地点良渚镇命名的良渚文化,发现于1936年。最初,受传统史学观中黄河中心论的影响,学界认为地处东南“化外之地”的良渚文化是“受龙山文化影响的一种晚期文化”。上世纪70年代末至90年代间,随着江苏吴县草鞋山、武进寺墩,上海青浦福泉山、松江广富林,浙江余杭反山、瑶山、汇观山、莫角山、塘山等一系列重要遗址的陆续发现与发掘,揭示出良渚文化是一个文明化程度颇高的新石器时代晚期文化。它复杂的聚落形态、组织结构、等级分化、宗教祭祀、礼仪制度和发达的物质资料生产水平、精美的出土文物等各方面的丰富内涵,彻底颠覆了学界先前对于良渚文化发展水平的认识。良渚文化被视为中国新石器时代晚期发展程度最高的考古学文化之一,而良渚文化的中心遗址——良渚遗址也被定性为“实证中华五千年文明最具规模和水平的地区”。

∧ 莫角山宫殿建筑基址。木构的宫殿建筑已经腐坏于历史的长河之中,如今考古学家将地层逐层翻开,只见宫殿木柱腐朽之后残余的柱洞。

至上世纪90年代后期,总面积约42平方公里的良渚遗址内,已发现墓地、祭坛、大型建筑基址、大型防护性工程、村落居址、制玉作坊等各种类型的遗址点130多处,在布局上已构成中心聚落、次中心聚落与普通聚落这种级差式的聚落格局。这样的聚落格局已不像是一处单单由100多处遗址点组成的“遗址群落”,而更像是一个精心规划、有着明确功能分区的统一整体,隐约表露出一种庞大而完整的、带有早期都邑性质的空间形态。然而,在2007年以前,在这样一个具有都邑性质的空间形态内,迟迟未能明确找到“城”的存在。

∧ 于美人地遗址发现的良渚时期的码头。码头岸边树立着木板,用于护岸。

2007年,一次偶然的机会,良渚遗址又迎来了石破天惊的发现。在一次配合遗址保护区域内农民住宅外迁安置项目的例行考古发掘中,浙江省文物考古研究所良渚工作站的考古人员在瓶窑镇葡萄畈遗址,首先发现了一条被良渚文化晚期生活垃圾淤塞的河沟,河沟的堆积层中出土了众多精美的良渚文化遗物,光修复的陶器就有几十件。随后,考古人员在对河沟东岸长垄状高地进行局部解剖发掘时,发现这一垄状高地竟然是由人工堆筑营建形成的,现存高度近4米,宽约60米,蜿蜒长近千米。它的堆筑方式是先在底部铺垫石块作为基础,再在石头基础上用较纯净的黄土逐层堆高。于是,考古人员循着这一线索,展开了大规模的钻探与试掘,数月之后,终于确认同样结构与营建方式的垄状高地总长约7000米,呈现为四面封闭围合的长方形。一座良渚文化的古城就这样在原野上浮现出来。

∧ 出土于瑶山七号墓的玉钺。钺的上下以玉质器物为端饰,端饰之间有木质的把柄,玉钺主身则是被牢固于钺柄之上,出土时把柄已经腐朽不见。据文献记载:周武王伐纣时,周武王手持一把大钺指挥军队进攻。可见,钺在中国古代是一种权杖性质的兵器。

原野上的土山

这座被命名为“良渚古城”的城址,坐落在大雄山与大遮山这南北两列天目山余脉之间的冲积平原上。在被考古学家的“慧眼”发现之前,那一条条于平地上凸起的城墙,一直被人们认为是原野上隆起的小土山。

经过考古学家的勘测,这座古城平面略呈圆角长方形,南北长约1800~1900米,东西宽约1500~1700米,总面积约290余万平方米。城墙底部普遍铺垫石块作为基础,其上再用较纯净的黄色黏土逐层堆筑而成,城墙底部宽度多在40~60米,城墙现存较好的地段高约4米。

∧ 瑶山遗址外景。依稀可见当年考古发掘时残留的探方。就是在这个小山包的顶部,发掘出著名的瑶山祭坛和大墓。

根据考古资料显示,古城内的最中心部位有莫角山这样的平面面积超过30万平方米、高约10米的巨型人工营建台基,以及可能与宫殿、神庙等礼制性建筑相关的超大型建筑基址;有反山这样的等级无与伦比的王陵规格的显贵者墓地;有桑树头、马金口、皇坟山等20多处高墩型遗址。

古城周边,有瑶山、汇观山等利用自然小山头,整体堆筑或开凿而成的气势恢宏的祭坛;有塘山这样的工程量巨大,堪与古城城墙媲美的防护性公共工程;有卞家山这样的构建复杂的码头遗迹;有姚家墩这样的自成格局的小型聚落;有美人地这样的紧靠古城夹河而居的聚落居住模式和用木板精心构建的护岸设施;有塘山芦村段、长坟、文家山这样的参与玉器、陶器与石器制作的手工业作坊;城内城外还集中出土了大量玉器、刻纹黑陶、漆器等美轮美奂的艺术品,以及做工十分讲究的木构水井。新近的考古调查甚至在城外上百平方公里范围内发现了良渚时期统一构建的防洪体系。

∧ 瑶山顶部的祭坛和墓葬遗迹。土色较深的为祭坛,祭坛平面呈方形,部分被墓葬打破。墓葬呈两排排列。祭坛与墓葬可能同时使用,也可能祭坛废弃后被用作墓地。

如此齐全的遗址类型和高规格的配置同处一地,目前在中国新石器时代晚期的城址中还没有发现第二例。以良渚古城城墙、莫角山巨型建筑基址、瑶山与汇观山恢宏祭坛、塘山大型防护性工程等为代表的大型人工营建工程,都需要集中消耗大量的人力、物力。这些巨大的工程,即使是多年内陆续完成的,它所体现出来的在资源调度、工程技术、组织动员、管理协调、后勤保障等方面超乎寻常的能力,都不可能是一村一部落所能独立承受的,而需要通过一种在大范围地域内驾驭自如的强制性权力来实现。显而易见,这种可以掌控与调度大范围社会资源的强制性权力,已具有王权的属性。

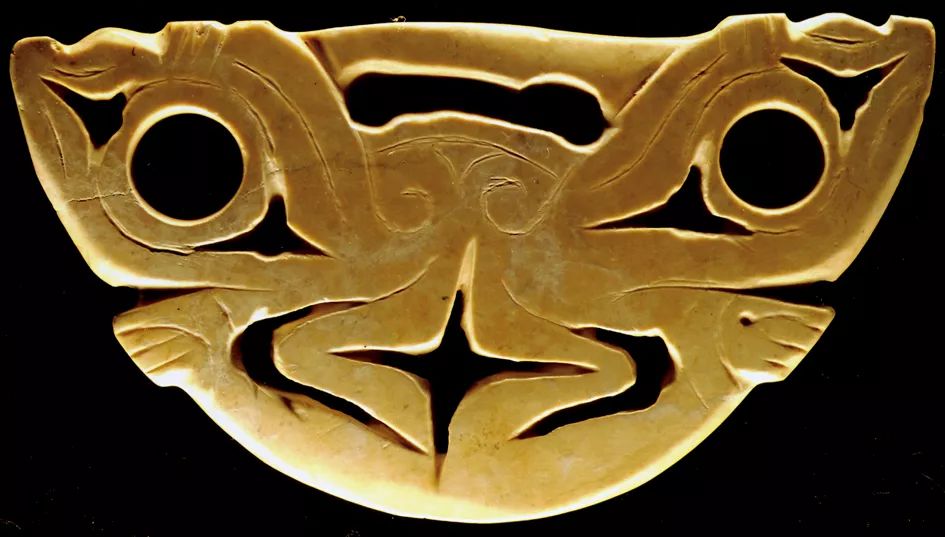

∧ 瑶山七号墓出土的玉牌饰。是比较有身份、地位的人才能拥有的一种礼仪性装饰。佩于胸前,在重要的场合使用,象征身份。

目前,太湖流域已发现良渚文化遗址超过500处,几乎遍及环太湖流域的杭嘉湖、苏锡常与上海地区的各市县。这些遗址除了组合起以良渚古城为核心的良渚遗址这一超大型的中心聚落外,还分别形成了以寺墩、福泉山、草鞋山、横山、姚家山等遗址为核心的多处大型聚落,这表明太湖流域除了良渚遗址这一核心外,还应当存在着若干个次一级的中心。这种最高层次核心聚落与多个次级中心聚落并存的景象,无疑是良渚文化经济社会空前繁荣的最直观写照。

(请横屏观看)

∧ 塘山遗址远景。

缘水择高而居的村落

考古资料显示,良渚人对于以村落为单元的居址的选择、布局和营建,以及村落中房屋居所的建筑格式,都表现出与自然环境和谐相处的匠心独运,可作为中国史前人类居住地基于地理环境因素而确立的人地关系的杰出范例。

一般来说,史前时期村落的构成要素包括各种类型的房屋、生活设施(如水井、码头等)、防卫设施(如壕沟、栅栏等)、经济设施(如烧制陶器的陶窑、贮藏粮食的窖穴等)和墓地等。各种设施相互独立,发挥着不同的功能,共同构成一个完整的村落。家庭是村落中最基本的社会组织。与黄河流域尉迟寺、八里岗等房屋排列有序的大型居住遗址不同,良渚文化单个遗址点的面积大多较小,超过10万平方米的遗址可谓凤毛麟角。但在一定区域内遗址点的密度较高,点与点之间的距离较近,由数个毗连的点连接成片,共同组成村落。虽然这些村落所代表的社会组织单元,究竟是氏族还是部落,尚难以断定,但其布局形式或可视为太湖流域从古到今因特殊地理环境因素而确立起来的最主要的村落范式。

∧ 庙前遗址发现的良渚时期水井。井口为方形,井四壁用木条交错搭建而成。

当然,与人类生存与生产活动密切相关的各种房屋建筑遗迹,永远是良渚文化村落遗址中最引人注目的要素。然而,迄今我们尚未发现一座保存完整的良渚时期的房屋建筑,甚至连残墙断垣的影子也没有见到过,考古学家能够发现的所谓建筑遗迹,通常只是一些残留在遗址地面上的立柱子的坑洞。在倾注了很多的研究精力后,专家告诉我们:良渚人的房屋建筑形式有半地穴式、干栏式和地面起建式等多种,其中,地面起建式的建筑最为常见。

良渚文化的多种房屋建筑形式常常在一个村落里并存,如龙南和绰墩两遗址中,都同时见到半地穴式、干栏式与地面起建式三种不同类型的房屋格式,可见良渚人因地制宜、充分利用空间,而不拘泥于格式的建筑理念。良渚时期的太湖流域,河网湖泊众多,良渚人在村落选址时表现出明显的“缘水择高而居”的特点。邻水的低地,建造干栏式房屋可避潮湿;自然的高岗或人工营建的高土台顶部,较为干燥,适合地面起建式或半地穴式房屋。良渚遗址内的庙前是一处典型村落遗址,在已发掘的大约3500平方米中,已发现了良渚时期的房址、墓葬、水井、窖穴、窑址、路面、河道等重要遗迹,良渚人在该遗址内繁衍生息了很长一段时间。

∧ 良渚人犁耕的复原场景。

庙前村落以贯穿遗址的一条老河道为布局的主线,房屋居址主要分布在河道的西侧,死者的墓葬早期主要埋设在各座房屋的周边,随后逐渐在西北侧形成一处专门的墓地。在居址的北侧还发现了良渚时期原始窑址的遗迹,据推测这里可能是当时从事各种生产活动的生产区。到了晚期阶段,随着聚落规模的扩大,各种遗迹几乎遍布整个遗址,并随着河流的淤塞而使村落也随之变迁。村落里除房屋、墓地、河道外,还有各种类型的辅助设施,包括水井和储存物品的窖穴等。庙前遗址发现的两座木构水井,井架俯视呈“井”字,是用两端凿出榫卯的长方形厚木板,由底部向上逐层架设而成。井底遗留有一件贯耳壶,耳里还系有尚未完全腐烂的绳索,表明此井确实是庙前人汲取生活用水的水井,此壶即是庙前人用以汲水的“提水桶”。

在已发现的地面起建式建筑中,体量最大的莫过于莫角山遗址上的建筑。1993年发掘时,在其顶部的建筑基址面上,发现了一些排列有序的近圆形或椭圆形大型柱坑,根据立柱腐烂后的遗痕,可知这些立柱的直径一般在50厘米左右,大者可达90厘米。北京大学严文明先生认为如此考究的地基、如此宏伟的建筑,一定具有礼仪性质,因而很可能是雕梁画栋的宫殿或宗庙。

∧ 良渚人建造房屋的复原场景。

饭稻羹鱼,衣麻着丝

就目前的考古资料来看,良渚社会人们的生活水平总体上是富庶和滋润的,这完全可由处于社会下层的平民的墓葬情况看出来。平民墓葬不仅普遍以鼎、豆、壶等陶器为随葬品,以照料死者在冥世“饭稻羹鱼”的饮食需要,而且还常常随葬石器和小件玉器,以表达生者对死者的追思与告慰。这种全社会普遍喜好玉器等奢侈品、追求享乐的风气,必然需要殷实的物质家底,而这份殷实家底的提供,无疑来自发达的犁耕稻作农业。

太湖流域是中国境内最早实现犁耕的地方,在崧泽文化晚期已发明和使用三角形的石犁,而将石犁与斜把破土器、石镰、石刀等组合石制稻作农具配套使用,是良渚文化的创举,这套组合稻作农具也是同时期器形最丰富、功能最齐全的农业工具。2009年发掘的余杭茅山遗址,还首次发现了大片的良渚文化稻田遗迹。稻田间以红烧土田塍分隔,田亩规整,其中面积最大的一块达到2000多平方米,充分显示了良渚文化稻作农业高度发达的水平以及规模化生产的情形。

∧ 良渚文化的石犁。

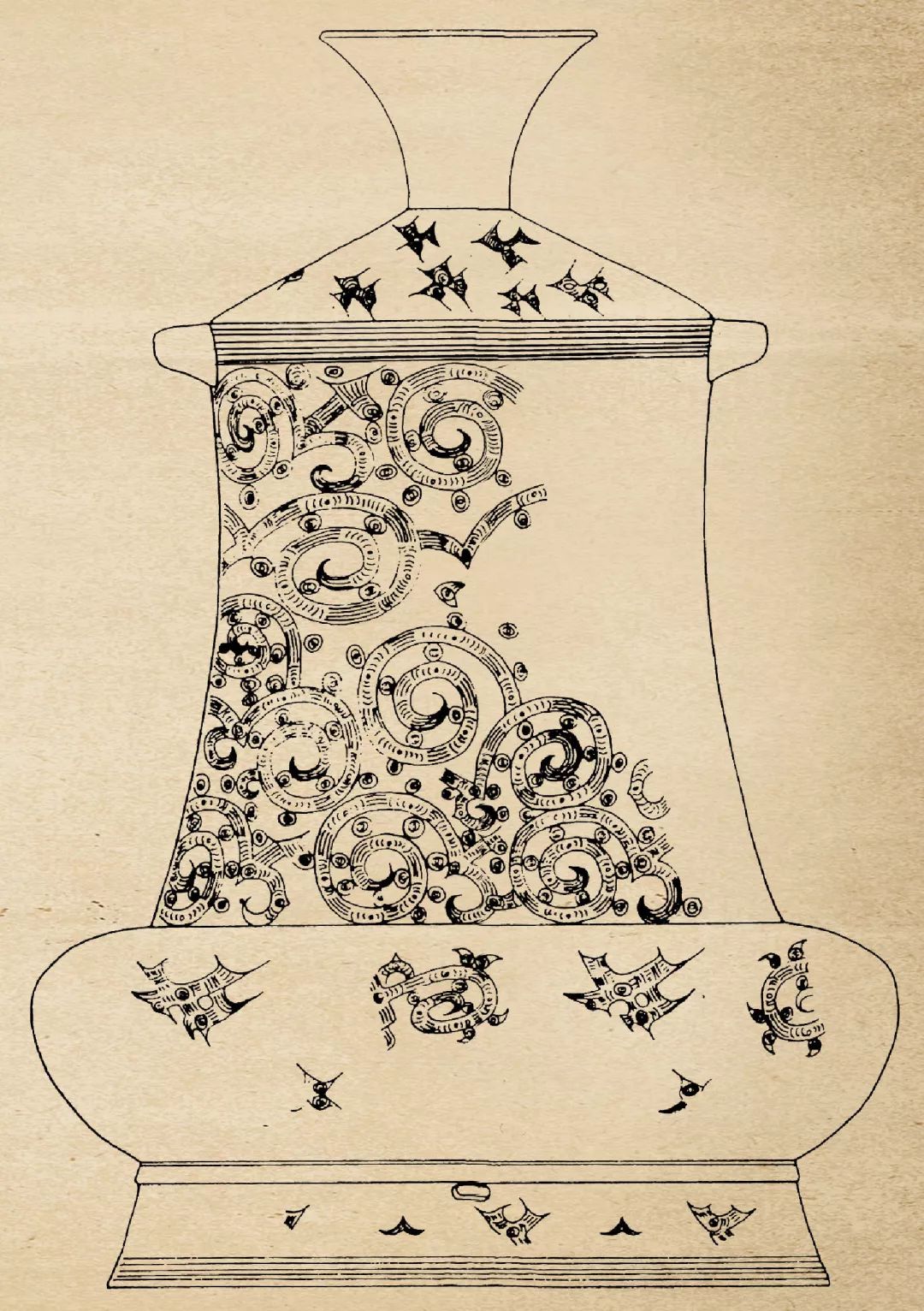

稻作农业生产效率的大幅提升,在保障良渚古城内显贵者奢华的起居生活与奢侈消费的同时,也保证了良渚社会营建大型工程、制作精美艺术品等众多非生产性劳动支出的物资供养。并且,当稻作农业的生产满足了最基本的饱腹之需后,良渚人便开始考虑更高层次的需求。当社会生产实现富裕之后,他们在上层阶层的组织之下,营建城墙、宫殿和祭坛;他们的审美水平也不断提高,不再满足于粗糙的陶器,而仔细筛选做陶器的细泥,在制陶的转轮上,一遍一遍地塑出精美的器形,还在一些陶器上雕刻细腻繁复的纹饰;他们寻求更好、更美的衣物和饰品,通过自己的巧手和智慧,织出精美的麻布和丝衣,磨制出精美的小件玉器配饰。

∧ 卞家山遗址出土的良渚时期的陶屋。

∧ 良渚文化中的双鼻壶。

根据有关学者的研究,良渚人衣着的材质应不外乎皮、毛、葛、麻、丝等,而且在御寒、遮羞、装饰等实用功能之外,还成了区分等级和身份的标志之一。湖州钱山漾遗址出土的绢片、丝线和丝带,是迄今世界上最早的丝织品实物。可以肯定,良渚人夏穿薄衣、冬着厚装的着衣需要,与当代太湖流域的人并无不同。至于良渚人服装的具体款式,目前唯一可资参考的考古资料来自江苏高淳朝墩头遗址12号墓。该墓出土了一件圆雕人像,从刻划的阴线看,人像身着的似为方口无领无袖的筒状套头衫,但由于考古出土实物和图像资料的单薄,我们尚难以确定这一款式是否就是良渚人服装的基本样式。参考比良渚文化略早的凌家滩遗址玉人的装束,已普遍出现宽幅的腰带,而良渚文化显贵者墓葬中,也出土过不少玉带钩,可见腰腹部的束带,也是良渚人着衣的基本配备。由此也可推测,良渚人所着之衣,应包括一种类似长袍或长裙、能够遮盖下身的长衣。我们在晚于良渚文化的商代玉人像上见到几款腰腹部以宽带相隔的长衣,当然,良渚时期的样式,复杂和繁缛的程度不会超过商代。

∧ 上海福泉山遗址七十四号墓出土的刻纹黑陶双鼻壶,所刻纹饰为鸟纹与鸟首盘蛇纹的组合,鸟为飞翔的侧视形象。虽然这些黑陶上的纹饰有着鲜明的装饰意味,但所刻的神异动物形象通常又是神灵崇拜最直观的体现。

祭天礼神,天人合一

良渚文化经济社会的高度发达也尽显在精神与文化领域。全社会普遍崇尚玉器,丰富的神崇拜遗物与图像,耗费大量人力物力建造规模宏大的祭坛⋯⋯凡此种种,无不反映出良渚文化精神领域的丰厚与讲究。

良渚文化玉器是神崇拜的主要载体。玉器用于神崇拜的事例,从甲骨文、金文到后世文献,都有不少记载。甲骨卜辞载,商王不仅经常向先王和旧臣献祭宝玉,也用玉祭祀自然神。《周礼》亦载:“以玉作六器,以礼天地四方。”“以苍璧礼天,以黄琮礼地。”在古代,玉是巫师用于祭祀神的通天神器,也是神的物化形态。良渚文化中出土的成千上万的玉器,比起同时期的文化都要多且精,这显然是一个崇尚玉器的社会,自然也处处显露出神崇拜的痕迹。

∧ 反山十五号墓出土的玉梳背。其上镂空雕刻戴着羽冠的“神人”像,下端三个间距、大小均匀的小圆孔,应该是用于固定木质梳子的。

“内圆外方”的玉琮,是良渚文化中最具原创意义的器物,而且也是同时代辐射面最广、影响力最大的器物,并与玉璧一起,经过传承与变异,最终成为夏、商、周三代文明玉礼器系统中的重要成员。良渚文化的玉琮,最初是由镯变化而来,后来逐渐摆脱手镯在形体和功能上的限制,成为具有独特形体和特定功能的玉器。玉琮的形态是“内圆外方”,而古代人对天地的认识则是“天圆地方”,所以有学者认为,“琮的形状最显著也是最重要的特征,是把方和圆串联起来,也就是把天和地贯通起来⋯⋯玉琮是贯通天地的象征,也是贯通天地的一项手段或法器。”

∧ “玉琮王”两方角之间的沟面上的“神人兽面”图像。高约3厘米,宽约4厘米。方寸之间,线纹繁缛,纤若毫丝,肉眼极难看清细部,显示出高超的雕刻技术。

除此之外,玉琮还有一个充分显示神性的特点。玉琮是良渚玉器中唯一几乎每件都刻着纹饰的器物,玉琮上所见或繁或简的“神人兽面”图像,同时也是其他良渚玉器上最常见的纹饰主题。但这类“神人兽面”图像目前仅发现于显贵大墓出土的几类玉器上,显示出在其使用上有严格的身份限定。最完整的“神人兽面”,也被一些考古学者亲昵地称为“神徽”。出土于反山十二号墓的“琮王”,上面就有8个“神徽”,单个“神徽”图像高约3厘米,宽约4厘米,方寸之地,线纹繁缛,纤若毫丝,肉眼极难看清细部。难以想象那位技艺超群的雕琢者,在没有金属工具的条件下,是怀着何等的虔诚和耐心,以如此的鬼斧神工来完成这一作品。

∧ 良渚文化的“玉琮王”。在“天圆地方”的方角两侧雕刻上下两层“兽面”,在两两方角之间的沟面上,都刻画上下两个“神人兽面”图像。

这样,良渚玉琮“外方内圆”的形态加上“神人兽面”的图像,其蕴含的神崇拜的神圣意义,毋庸置疑。

玉璧是良渚文化玉器中又一种跟神崇拜有着密切关联的器类,玉璧在更早的其他文化中也出现过,但是直径在10厘米以上的大型玉璧,却是良渚文化首创。良渚文化中除了大型墓葬出土较多大型玉璧外,在中等墓葬中也有出土,而且在大墓中出土的玉璧数量显然多于玉琮。玉璧作为一种特殊功能的重器,对其使用的控制虽不及玉琮严格,但仍是普通部族成员不可僭用的。

良渚文化晚期玉璧上还出现了一类密码般轻描浅刻的“鸟立坛柱”图符,图符刻于玉璧一面的一个小部位,用肉眼难以分辨,类似的图符也见于晚期的高节琮。这种神秘的铭刻图符,有学者认为是太阳神徽,表现的是太阳神崇拜的内涵。我们则认为它类似于后世道教的“咒符”,是作为人的巫觋与以鸟形象出现的天神之间交流沟通的“密码”。虽然,关于这种图符认识上的分歧可能永远都无法验证和消弭,但其非装饰性功能都是大家认可的。

∧ 反山十二号墓。墓中出土了“玉琮王”等许多重要玉器。

良渚文化玉器数量众多、器形丰富、工艺先进、纹饰精美、功能复杂、影响深远,不但为中国新石器时代晚期,也为世界同时期所绝无仅有。作为物质与技术结晶的良渚文化玉器,不仅渗透着宗教、政治、军事、礼制等诸方面的重要内容,与中国文明起源阶段社会等级的划分、集中权力的形成、礼制的规范化、大规模社会资源的调度、大型土木工程的营建以及“天人合一”东方理念的形成,都有着密切关联。

不同种类、不同数量、不同体量、不同组合关系的良渚文化玉器,还是显贵阶层在世俗社会中身份、地位、等级的玉质指示物,既是他们攫取世俗权力和物质财富的象征,也装点着他们不同凡响的精致生活,因而已成为良渚文化最重要的文化因子,同时也成了疏解中国古代礼制形成过程乃至实证中华五千年文明起源的关键元素。

∧ 余杭百亩山出土的刻符玉璧。

∧ 余杭百亩山出土的刻符玉璧上的“坛柱”图像。“坛柱”可能是良渚文化中“祭坛”的图像化。

辐射八方,余韵犹存

良渚文化经济社会的繁荣强盛还同步表现为它非同一般的对外辐射力与影响力。良渚文化时期,邻近太湖流域的浙东南、宁镇、江淮等地区中,都已发现了大量典型的良渚文化因素,显示出这些地区曾受到过良渚文化直接而强烈的冲击和辐射,甚至有可能已成为良渚文化向外拓殖的桥头堡。

良渚文化影响区的范围更广更大。学术界公认,内圆外方造型的玉琮为良渚文化首创、原创,其他地区出土的玉琮都是受其直接或间接影响的产物。目前已知中国境内出土新石器时代晚期玉琮的范围,北抵陕北,南达广东,西北至甘肃、青海,涉及10多个省份,影响幅度之宽为同时期其他任何一支史前文化中的任何一种器类所难以企及。

∧ 良渚文化玉琮的传播与影响示意图。

如此种种,已然表明良渚古城是中国新石器时代晚期太湖流域聚落形态与经济社会高度昌盛的综合载体,是汇集着多种文明因素的中国初期城市的杰出代表。遥想当年,站在莫角山之巅,举目四眺,可见巍峨的城垣、层层叠叠的屋宇、高高矗立的宫殿和祭坛,对于任何一位王国的子民或外来的朝圣者来说,在此感受着王国的强盛、城池的坚固、宗教的狂热、建筑的雄伟和玉器的精美,是怎样令人怦然心动的事啊!

∧ 美国华盛顿弗利尔美术馆收藏的良渚文化时期的“鸟立坛柱”刻符。其中,“鸟”可能仪表的是“神”的形象,而整个“鸟立坛柱”的符号可能是巫觋与天神之间交流的“密码”。

而今,我们站在那废弃的城墙顶端,想象当年的盛况之时,也不禁思索:这些盛况何以在距今4300年前悄然逝去?有人说,当时全球气候变暖,海平面抬升的同时,各地降雨量普遍增多,内陆江河水涨,冲向下游地区,太湖流域被湮没于一片汪洋之中;有人说,良渚文化和周邻文化发生了战争,而良渚文化由于内部生活奢靡,导致了战争的失败,良渚文明自此不在;也有人说,良渚文化由于权力高度集中,高层贵族极度奢靡,追求享乐生活,导致社会危机四伏,以至于在社会发展的某个阶段,矛盾爆发,文明开始衰落⋯⋯关于良渚文明消逝的原因,众说纷纭。

良渚文明消逝了,良渚古城湮没为废墟了,在几千年后的今天,经由考古学家的手铲,它埋于地底的辉煌,一点一滴地重现于我们面前。我们在赞叹它的辉煌的同时,又不禁为它的逝去感到惋惜。当我们去解密它、品读它的同时,我们似乎更应该反思今日文明人地关系对立紧张的危机。

认知过去五千年,把握未来一百年。或许,这才是良渚先民遗留给我们的最大一笔遗产。

(请横屏观看)

∧ 塘山土垣遗址。颜色较深部分为高起的土垣,横贯于天目山余脉和良渚古城之间,南起瓶窑的栲栳山与南山,往北到彭公的毛元岭,由毛元岭转弯向东,经瓶窑的西中、安溪的石岭、中溪、安溪至下溪湾,全长约10余公里,宽度在40~70米不等,现存高度3~5米左右。据专家推测,其应该是良渚时期人们堆筑起来用于防洪的大坝。

>