深度阅读

朱博文︱北宋“西军”与关陇宋代石窟

麦积山石窟133窟罗睺罗受戒彩塑。麦积山石窟在两宋均有大规模的营建活动,这组描绘释迦牟尼为儿子罗睺罗施戒场景的雕塑是其中的代表。

文︱朱博文

史进道:“小人大胆,敢问官人高姓大名?”那人道:“洒家是经略府提辖,姓鲁,讳个达字。敢问阿哥,你姓甚么?”……鲁达道:“俺也闻他名字,那个阿哥不在这里。洒家听得说,他在延安府老种经略相公处勾当。俺这渭州,却是小种经略相公镇守,那人不在这里。你既是史大郎时,多闻你的好名字,你且和我上街去吃杯酒。”

这是《水浒传》第三回鲁智深首次登场时与史进的对话。作为书中着墨最多的人物之一,作者将鲁智深的出身设置为渭州小种经略相公手下的提辖官,而途径渭州的史进则是去延安府寻找在老种经略相公手下做教头的师父王进。此外,梁山好汉中的“病大虫”薛永、“金钱豹子”汤隆也和老种经略产生过交集。今人对北宋的印象往往是“重文抑武”“强干弱枝”,何以《水浒传》中却有“老种小种”这样在关陇深孚众望的高级军官?

《水浒传》虽成书于元明之际,其中主要人物的事迹却早在南宋就有了雏形。书中对两位种经略相公的描写也非全然出自杜撰,他们正是北宋“西军”的代表人物。作为一支重要而特殊的军事力量,“西军”活跃在保卫边境、开拓疆土、镇压叛乱等战场,活动轨迹与北宋相始终,其余脉还对南宋初年的军事产生了深刻影响。

除了史籍和文学作品,“西军”的足迹还被记录在关陇地区的石窟之中,丰富的造像、题记等遗存为我们提供了一个兼具历史价值和艺术性的观察视角。

陕北:

番汉杂处的冲突焦点

所谓“西军”,一般是指北宋在陕西路及河东路的麟、府等州承担边防与对外作战任务的军队。宋太宗雍熙二年,自唐末就盘踞于夏州、银州一带的拓跋党项在李继迁的带领下公开叛宋,此后西夏就一直是西军的主要作战对象。陕西路北部作为双方冲突的核心地带,一直是宋夏战争中的攻防焦点。

党项首领拓跋思恭因平定黄巢之乱有功被封为定难军节度使,治所在夏州朔方县,即十六国时赫连勃勃所筑统万城。宋太宗淳化五年被宋军焚毁。图为统万城遗址。

由于自然条件的限制,陕北地区的人口密度曾长期处于低位,佛事活动也不算兴盛。在石窟艺术蓬勃发展的北魏至隋唐时期,陕北只营建了少量小型石窟,数量和规模都远逊于邻近的陇右、河东等地。而在石窟营造已进入低潮期的北宋,陕北却迎来了开窟造像的高峰。

西夏崛起带来的军事压力迫使北宋朝廷不断强化关陇的防务,作为边防要冲的陕北开始大规模驻军,同时沿边境修筑了密集的堡寨,招纳散居各地的羌蕃部落作为屏障。人口的涌入和聚居点的增加为佛教发展提供了土壤,时刻笼罩的战争阴云则进一步催生出边地军民强烈的信仰需求,开凿石窟、供养佛像成为他们表达寄望的主要方式。陕北地区年代可考的宋代石窟多数开凿于仁宗庆历二年至徽宗重和二年之间,与宋夏战争的时间段基本重合。

陕北宋代石窟大都位于城寨和戍堡附近,如钟山石窟即紧邻康定五年修筑的安定堡,清凉山石窟距延州城仅有七十步。再如镇川的悬空寺石窟,原本是西夏所筑的罗兀城,宋军于元丰四年攻占此地后在城内崖壁上开窟造像,因其营垒改造出了一处石窟寺。之所以呈现出这样的规律,是因为营造石窟的中坚力量就是守卫这些据点的军士。由石窟中的营造题记可知,主导开窟造像、重修妆銮等活动的大多是中级军官,如驻泊同州保捷第二十二指挥军头单宗及属下将领曾于熙宁八年五月二十九日在钟山石窟修菩萨像数十尊;清凉山万佛洞石窟中则有“延州振武第一指挥第一都马戊为亡过父母今修佛一尊菩萨四尊愿早升天界”题记;城台寺石窟中亦有“武功郎权延路兵马钤辖兼第七将统制西路军马杨仲”重装佛像记。

基层军人也常以多人合资的方式开凿小型佛龛。如钟山石窟“熙宁五年三月十五日本堡弓箭手王友王大贺文友等三人同发心结连修下生佛三尊并妆画已了请僧庆贺十月一日永为供养”题记;安塞堡招安石窟中有第五将籍所属九名军人的造像记,记录了他们自元佑八年创修佛像,中途因西夏入侵而中断,直到二十年后的政和三年才终于完成的经历。有趣的是,他们认为军人能“尽威勇之心”却“难生善意”,开凿佛像是为了让同袍“望见像皆生善意”。

值得注意的是,广义上的西军不仅指关陇的地方部队,还包括各地调往西北进行屯戍和作战的部队。在招安石窟第三窟中就出现了五则“京东兖州武卫三十四指挥”所属官兵的题记,他们应是由兖州调来的禁军,负责守卫招安这一延州外围的前哨站。西军的作战范围也不单局限于西北。作为北宋中晚期战斗力最为强劲的部队,西军曾被调往南方执行抵御安南入侵、平定岭南叛乱、镇压农民起义等任务。

西军将领的出身同样具有多样性。宋夏战争前期的西军将领来自全国各地,陕西本土出身的将领较少。随着战争形势的不断发展,西军中涌现出了许多关陇出身的将领,一些外地籍贯的将领也数代植根西北,形成了种氏、姚氏、折氏等将门世家,三代为将的种氏家族就是其中的代表。事实上,《水浒传》中有关“老种小种”两位经略相公的设定颇有问题。据《宋史·种师道传》,种师道年老之后被称为“老种”,但他是种氏家族中唯一长期经略渭州的将领;若以活跃于鄜延路的种谔为“老种”,则种师道知渭州时种谔早已去世三十余年。尽管存在讹误,演义小说的着墨仍能从侧面反映出种氏家族曾经的影响力。

部队构成方面,西军中既有驻屯关陇的禁军、地方的厢兵及弓箭手、寨户等乡兵,还有从内属的羌蕃部落中招募的蕃兵。宋人将散居于关陇边境的党项、吐蕃诸部分为生户和熟户,“接连汉界、入州城者,谓之熟户;居深山僻远,横过寇掠者,谓之生户”。在宋人看来,熟户“恋土田,护老弱、牛羊,遇贼力战,可以藩蔽汉户”,蕃兵的主要兵源正是熟户。

蕃兵是西军中的重要力量,不仅扩充了军队规模、使战斗力显著提升,还贡献了府州折氏家族这样的将门世家。折氏本同拓跋氏一样,是被中原王朝羁縻的党项部族。入宋以来,折氏自折德扆以下五世皆为北宋戍边西北,《宋史》评价折氏“独据府州,控扼关陇,中国赖之”、“继生名将,世笃忠贞,足为关陇之捍,可谓无负于宋者矣”。同种氏一样,折氏的影响也体现在后世的小说曲艺当中,杨家将故事中佘太君的原型可能就出自折氏家族。

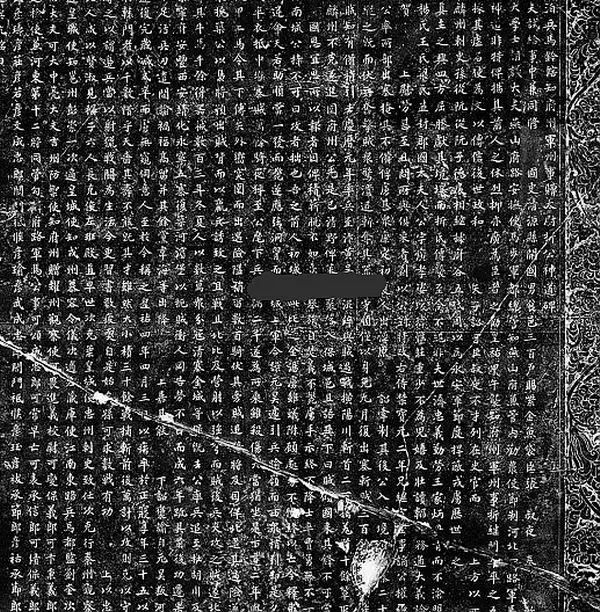

折继闵神道碑拓片。碑原在府谷县天平山折氏家族墓地折继闵墓前,现藏于西安碑林。

西军蕃兵对营造石窟亦颇具热情。据杜建录等人的统计,关陇地区的安塞、志丹、子长、延安、富县、合水都发现有蕃兵与熟户的造像题记。如钟山石窟第三窟“安定堡番落弟七十指挥弟一都长待李次自发虔心修菩萨二十尊永为记”,清凉山万佛洞石窟第一窟“番落弟三营男弟子曹造上二尊元丰四年”,樊庄石窟第二窟“延安府蕃落六十七□□□□自发虔心修佛三尊绍圣二年四月”等,反映的多是中级军官的造像活动,可以从中了解到蕃兵的编制制度、姓氏、家庭等信息。邻近保安军德靖寨的何家坬石窟中的题记则几乎全为蕃兵军官和党项熟户所留,不仅体现出党项军民对开窟造像的热忱,还可窥见党项社群中存在以佛教名义进行结社的情况。

与唐代相比,陕北宋代石窟的造像题材并没有太多创新,但在内容选择上有一定的倾向性。以规模较大且艺术水平高超的钟山石窟第三窟为例,其主体内容为三世十方诸佛,中心佛坛的下方浮雕十六罗汉;观音在洞窟中多次出现,且演绎出了自在观音、渡海观音等不同形象;释迦牟尼涅槃变相则占据了洞窟东壁的核心位置。对于陕北军民而言,频繁的战事往往意味着死亡的威胁,三川口、好水川等大规模作战的失利甚至会造成近万人的伤亡,解救现世苦难的观音、超越死亡的涅槃、象征往生净土的弥勒等形象也因此更易获得他们的青睐。十六罗汉浮雕的神态极富感染力,造像的神圣性被现实中的喜怒哀乐所取代,这样的表现手法能够在一定程度上反映出当地军民趋向世俗化、个性化的审美需求。

钟山石窟第三窟内的弥勒造像

旺盛的开窟需求也催生出一批活跃于陕北地区的石匠团队。石建刚等人曾对陕北宋金石窟中的工匠题记进行整理,梳理出米延福、介氏家族等本地工匠团队及王信、薛成等外来匠人群体,其技术水平互有高低,艺术风格也各具特色。这些工匠团体的存在使石窟造像的技术和风格得以发展与继承,形成了兼具时代特征与地方特色的陕北宋代石窟艺术。

陇右:

从庆历和议到熙河开边

陇右地区的情势较陕北更为错综复杂。安史乱起,唐朝在河西、陇右的精锐军队被调往内地平叛,吐蕃趁虚占领了陇右道大部分地区。晚唐吐蕃内乱之后,这一地区逐渐形成了吐蕃诸部、回鹘、归义军等势力犬牙交错的状态。白居易曾就西北形势发出“平时安西万里疆,今日边防在凤翔”的感慨,这些历史遗留问题同样让五代宋初中原政权的边防倍感压力。

从宋真宗咸平五年开始,西夏逐步占领了灵州及河西大部分地区,使北宋的环庆、泾原、秦凤诸路直接与西夏接壤,成为被攻掠袭扰的对象。仁宗景祐五年,西夏国主元昊弃宋朝封号称帝,拉开了双方大规模战争的序幕。为加强关陇防务,仁宗将夏竦、韩琦、范仲淹等人调往陕西路任正、副经略安抚使。范仲淹推荐原本在湖州任职的同年好友滕宗谅出知泾州,负责泾原路前线的军政事宜。上任途中,滕宗谅行经以唐代大型阿弥陀佛造像闻名的邠州大佛寺石窟,留下了“尚书刑部员外郎直集贤院滕宗谅诏守径塞继至于此后二日谨识石室”题记。

大佛寺石窟中还有两则与水洛城事件有关的题记。水洛城事件发生在庆历宋夏战争的末段,始于渭州边将与陕西路主官关于是否筑造水洛城的争论,之后逐渐上升为北宋君臣对边策方针的大讨论。为了解情况,朝廷派遣鱼周询、周惟德前往西北,与陕西路都转运使程戡一同实地勘察,一行人在石窟中凿刻了“庆历四年孟夏三日都槽内阁程戡胜之盐铁副使鱼周询裕之宫苑使周惟德辅贤因奉命西垂体量经此擞题”的题记。本次事件以朝廷认可水洛城筑城而告终,持反对意见的泾原路统帅狄青被王素取代。然而王素调任不足一年即坐事被贬往华州,赴任路上亦曾在大佛寺石窟中题壁。曾瑞龙先生认为水洛城事件的结果代表着宋朝拓边意识的抬头,可视为熙丰时期大规模开边的前奏,亦可知西军军官在镇时具有相当的自主权。

经过五年的战争,宋夏双方于庆历四年议和,范仲淹也因新政失败被贬谪邓州,为滕宗谅写下了千古名篇《岳阳楼记》。此后除英宗治平元年李谅祚曾进攻庆州外,宋夏在陇右并无大规模战事,西军却并未因此沉寂。神宗施行变法后,边策全面转向积极进取,西军又被赋予开边拓土的新使命。

熙宁元年,王韶上《平戎策》三篇,认为收复河湟地区对平定西夏有重要的战略意义。神宗任命他为秦凤路经略司机宜文字,往秦州进行进取熙河的筹备工作,还撤换了对变法及开边持保守态度的秦州知州李师中。李师中在去职前在秦州名胜麦积山石窟题诗,自比谢安的同时还嘲讽变法一派是“猿鹤”。熙宁四年,王韶也前往麦积山游览并题记,一年后他率军大举西进,从吐蕃和诸羌部落手中陆续收复了洮、峨、宕、叠、河、熙等州,恢复了汉唐以来的故土。

王韶收复熙河地区之后,西军一直努力巩固与扩张这一区域,石窟之中也留下了西军将领的足迹。以徽宗时的神射手何灌为例,他以熙河路都监先后知岷、河等州事,主持军务之外还曾大规模兴修水利,着力于地方发展。河州小积石山中有西秦乞伏氏创建的炳灵寺石窟,何灌曾于政和二年冬日涉冰河前往游览后题壁而还。

陇右的西军对西夏这一宿敌也未曾松懈。哲宗绍圣年间,陇右诸路西军在经略使章楶的率领下连续对西夏用兵,以修筑城寨的方式逐步向西夏境内推进,最终在平夏城、天都山等战役中取得大胜,使宋夏的边境线前移至会州、西安州一线,彻底改变了宋夏战争的态势。曾处于交战地带的原州须弥山石窟也恢复了佛事。绍圣三年,西军将门姚氏的第三代将领、时知秦州事的姚雄与弟弟姚古率秦凤路西军援助平夏城守军,与各路将领合力击败了西夏军队。须弥山51窟内有“绍圣四年三月二十三日收陇干姚雄记”题刻,由此可知姚雄在平夏城之战后也积极参与到拓边之中,收取原秦两州间的陇干,使泾原、秦凤两路军队能够相互呼应,进一步巩固了边防。

种师道也在陇右石窟中留下过行迹。地属原州彭阳县的北石窟寺是陇东地区规模最大的石窟,在北魏开凿的巨型七佛窟一六五窟内,有一则“政和戊戌夏五月甲辰大帅种公统五路兵出鄜延郡卒钱坚迎谒境上……”题刻。根据《北盟会编·种公师道行状》的记载,种师道于政和八年四月率领诸路士兵出席苇平,修筑在两年前被西夏毁坏的靖夏城。威名远播的种师道在出征途中经过北石窟寺时曾受到当地军民的热情欢迎,这则题记正是对当时的接待活动所作的记录。

北石窟寺一六五窟外景及种师道题记

西军及其相关群体在陇右石窟中进行过重妆重塑、小规模造像等活动,但并未大量开凿新洞窟,造像的题材风格均与陕北有密切联系。同为西军活动的主要区域,陕北、陇右的边州都具有浓厚的军事色彩,地缘关系和人口结构也比较接近。在组织大型军事行动时,朝廷经常指派诸路西军同时出征、配合作战,各军州之间官员将领的调动也较为频繁,人员的密集互动会在客观上促进石窟营造技术和艺术风格的交流。从陕北及陇东合水地区石窟中的工匠题名来看,宋金之际存在一些同时活跃在两个地区的工匠群体,工匠的流动正是技术和风格传播的直接驱动力。

尾声与回响

在《水浒传》的末尾,鲁智深在杭州六和寺中“听潮而圆,见信而寂”,梁山泊的故事也随着宋江等人之死而终结于徽宗宣和六年。此时的北宋君臣尚沉醉于克复幽燕的“不世之功”中,并未意识到灾难即将降临。宣和七年八月,金国以张觉降宋一事为由大举南下,西军也同北宋王朝一起走向了末路。

在金国两次南下攻宋的过程中,西军组织了大量军队入援关东。面对“天下莫强焉”的金军,曾经威震西北的西军名将也不复往日光彩。种师道在忧愤中老病而亡,种师中于援救太原途中军溃身死,姚古兵败盘陀后被贬置岭南,何灌则在东京保卫战中阵亡。在付出了巨大牺牲之后,号称劲旅的西军最终也未能阻止东京城的陷落。

由于主力部队内调勤王,留守陕西诸路的西军不得不以残兵与金军周旋,获得喘息之机的西夏也再次开始入侵,关陇地区陷入了危如累卵的境地。在俄藏黑水城文献中有一组靖康二年鄜延路经略安抚使司与下属军官间的联络文书,要求各部队全力搜索在战斗中溃散的士兵,并尽快将其押回军前效力,还规定溃兵若藏匿不出就要将家属连坐,可见陕北西军在军事失利和兵员短缺的重压之下已濒临崩溃。金军于建炎二年十一月破延州,折可求以麟、府、丰三州降金。建炎四年九月,张浚集中了关陇剩余的全部兵马物资与金军决战,却在富平遭遇溃败,宋军只能退保通往蜀地的几处关口,陕西六路几乎全部落入金人之手。

随着根本之地的彻底丧失,曾为西北巨擘的西军终以悲剧的方式落幕,但西军的“遗产”仍然为风雨飘摇的南宋提供了宝贵的军事资源。中兴四将中的刘光世、韩世忠、张俊三人都出自西军,在和尚原之战中大败金军吴玠吴璘兄弟也曾是泾原路将领。

不同于宋夏之间的剑拔弩张,金与西夏长期保持着友好关系,战后的陕西诸路因此得到了比北宋时更为稳定的发展环境。韩茂莉曾对金代西北的人口状况进行过研究,发现陕北和陇东各军州的人口密度有了显著的增长,其中鄜州、邠州的人口密度在整个金统治区内都名列前茅。

随着人口和经济的恢复,关陇地区的开窟造像活动又重新开始繁荣。在陕北,清凉山万佛洞、城台寺、万安禅院等石窟依然有频繁的造像活动,还新开凿了石泓寺石窟第二窟这样具有较高艺术水准的大型洞窟。考察题记可知,金代造像的供养人仍然以蕃汉军士为主,如石泓寺第二窟中有“晋宁军二十三指挥使箭□罗仲妆造菩萨一尊皇统八年”和“晋宁军蕃落一百九指挥使马德因送宁州同知妆造菩萨一尊合家平安皇统八年五月初”等题记。出现在题记中的这些军人——尤其是蕃兵军士——也许就是当年降金的西军官兵及其后裔。

开凿于金代早期的石泓寺石窟第二窟,洞窟形制和造像题材与北宋治平四年的钟山石窟第三窟相近。

陕北宋金两代的石窟在造像题材和风格上也表现出明显的传承关系,如北宋中晚期流行在陕北石窟中的僧伽、大日如来等题材的造像就继续出现在金代石窟中。 自北宋中期就活跃于陕北的介氏家族仍继续着他们的石匠事业,经过跨越宋金两代、至少五辈人的不懈努力,他们的作品遍布陕北各地,成为了该地区最为重要的工匠群体。

在陇右,处于南宋境内麦积山石窟并未因战火的波及而停滞佛事,洞窟和寺院的大规模重修仍在继续。今人在维修东崖大佛时曾在主尊的白毫相中发现一个定窑芒口碗,碗上墨书“秦州甘谷城塑匠高振同是绍兴二十七年八月二十五日”。而在金国控制下的庆州合水县安定寺,华池寨巡检李大夫从延长县请来石匠王志,为其在安定寺新开凿了一个洞窟。五十七年后的大定十八年,李大夫之子李世雄再次邀请到王志,完成了窟内的菩萨和罗汉造像,此时王志的助手已经由他的女婿换成了外孙女。信仰与技术的共同传承,使关陇地区的石窟艺术能够绵延宋金两代,成为了中国石窟艺术谱系中独具特色的篇章。

当易代鼎革的阵痛渐渐散去,生活也终会恢复平静。北宋覆亡十七年之后的甲子年春社日,曾有一位郑彭寿携家人朋友来到北石窟寺游览,并在七佛窟外题刻留念。不知这位郑先生看到二十六年前那则“大帅种公”的题记时,是否曾向自己的子侄们提起有关老种经略相公和前朝西军的种种往事。

朱博文

广东省文物考古研究所

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(shrb.thepaper.cn)。

文章已于修改