专家观点

【民族考古】“明器”的理论和实践 ——战国时期礼仪美术中的观念化倾向

The theory and practice of "MingQi":The conceptualization tendency in ceremonial art in the Warring States Period

【作者简介】巫鸿,著名艺术史家,芝加哥大学教授。

《周易·系辞》中的一句话, “形而上者谓之道, 形而下者谓之器”, 可以说是中国古人对于“器”这个概念所作的最广泛的定义。虽然对这句话的解释很多且有所不同, 联系到同一篇文章中“制器”等说法,“器”在这里所指的是由人类所创造、有着特定的形式和功能、可以被经验和使用的具体事物, 与抽象、不可见的“道”对立而共存。根据这个基本定义, 任何对人造器物的分类和诠释都必然在“器”的范畴里进行。而实际上中国古人也并没有停留在“形而下”这个广泛的概念层次上, 而是对许多器物的类别和象征意义进行了相当深入的思考, 发展出一套在古代世界中罕见的器物学的阐释理论。

这套理论对现代的考古学和美术史研究既提供了有用的概念, 也提出了一个严肃的学术课题。一方面, 虽然考古学和美术史这两个学科所考虑的问题和使用的方法不尽相同, 但其研究对象首先都是具体的实物, 在一定程度上可以说是持续了古代对“器”的思考。在判定和解释考古和历史材料的时候, 论者很自然地会参照和使用传统文献中对各种器物的分类和定义。但另一方面, 这些传统的分类和说法并不是从来都存在的, 也不是对现实的客观记录。它们出现于一定时期和地点, 有着自身的历史性和目的性, 因此也必须作为历史研究的对象来看待。举一个实际的例子来说, 分析西周和春秋墓葬中铜器和陶器的文章常称某些对实用器或礼器的仿制品为“明器”, 从而认为这些器物是“貌而不用”, 是为死者制作的特殊物品。虽然这种结论可能并不错, 但是作为科学研究则不能如此简单。主要的一个原因是“明器”这个词, 并不见于西周和春秋时期的文献和铭文, 而是最早出现于战国时期, 因此应该是反映了战国时期的一种特殊观念。这种观念是什么?代表了什么人的思想?其背后是不是存在着一个更大的对“器”的分类和解释系统?这个系统产生的原因是什么?它和现代考古、美术史中的分类和解释系统之间有着什么样的关系?

这些问题指出考古学和美术史研究中的一个新课题, 即在考察具体器物的同时, 我们也需要对古代的器物观念进行历史分析。这种研究有着它的独立性:其基础主要是文献材料, 其目的则是探索古代文化中“话语”(discourse)系统的形成和发展, 因此和思想史、礼制史等领域密切相关。但由于古代的器物观念在两种意义上和实际器物相关,对它的分析与考古和美术史中对实物的研究有着非常密切的关系。首先,古代思想家和礼家所讨论的“器”是当时社会中活生生的东西,既非抽象的原理也非纯然的历史遗迹。他们的观念因此往往是对约定俗成的社会行为的阐释和升华。有时这些社会行为渊源久远,因此这些观念又是他们对中国文化中某种根深蒂固传统的综括说明。再者,虽然作为一种理论,“器”的话语必然含有理想化和概念化的倾向,但是一旦出现它便会对现实发生作用,甚至被当作礼仪中的“正统”加以崇奉。在这种影响下,考古材料本身可能反映出某种与文献刻意对应的痕迹。本文的目的即是以“明器”为例,探讨中国古代的器物观念与考古材料之间的这些关系。虽然使用的都是很熟悉的材料,但是希望能够从一个新的角度重新发掘它们的历史意义。

一

“明器”作为丧葬专用器具的意义至迟在战国中期以前应该已经出现,但是对这种意义的系统阐释则见于战国晚期的《荀子》和战国至汉代写作编纂的《礼记》。荀子在《礼论》这篇文章中举出丧礼中陈列的一系列器具,其中几项是为这种礼仪场合特别制造、徒有其貌而不能在现实生活中使用的器具,包括“不成斲”的木器,“不成物”的陶器,以及“不成内”(即仅有外形)的竹苇器。根据他的说法,在丧礼中陈放这种器具的目的是为了“饰哀”,“饰终”,和“明死生之义”。

在把这个理论作为战国中晚期的文化现象进行讨论以前,我们必须看到荀子所说的这个习俗有着极其深远的现实依据,考古发现甚至提供了史前时代的实例。如论者注意到山东龙山文化中晚期大墓常随葬不同类型的陶器,其中一些与居住遗址所出的实用器相同,但很多则是特殊的礼器,既包括蛋壳陶一类制作极其精美但不适于实用的器物,也包括一些制作粗糙、低温烧制的小型陶器。西朱封墓地M203内外椁之间西南角上的一组器皿可以作为后者的实例。这组泥质黑陶器共25件,放置时互相套叠,烧制火候很低,而且都作微型,发掘者认为“显然是一批非实用的冥器。”

但是这些上古的实物已经对“明器”(或“冥器”)这个笼统的概念提出挑战。如一些学者认为由于蛋壳陶仅见于墓葬,这些精美的礼器可能也是为丧礼或墓葬专门设计制作的。虽然它们和粗糙的低温陶器判然有别,但其特殊的器形(如高足,平敞口沿)和脆弱的体质也可以说是“貌而不用”这一原理的具体表现。如果把粗糙的低温陶器称为明器的话,那么这种“高级”葬器又应该叫什么呢?这种困难在讨论历史时期的丧葬器物时变得更加明显,主要是由于墓葬中非实用器和仿实用器的种类不断增多,艺术风格和技术手段的跨度加大,在各个时期和地区又有着不同的表现。但是通过对这些器物的初步分析,我们也可以发现丧葬器物在造型、装饰和制作中具有若干基本倾向。试以西周末期到战国中期的一些发现为例,大约可以看出以下几种情况:

(1)微型。西周晚期已经出现的小型丧葬器物主要包含铜、陶两种,在墓中的出现似与死者的身份地位有关。如天马曲村晋侯墓地晚期墓葬(如M62 , M63和M93)和三门峡上村岭虢国墓地中的几个大墓(如M2001, M2006和M2009)都出土了成套的微型铜器。而虢国墓地中超过一半的小型墓葬则仅有模仿日用陶器的小型低温陶器。丧葬器物微型化的另一个典型例子是春秋至战国早期秦墓中出土的青铜仿制品。虽然其基本形态始终模仿西周晚期礼器,但体量则逐渐缩小,直至原来器物的三分之一左右。但值得注意的是并非所有微型器物都一定是为了丧葬制作的。河南濬县辛村M5,辉县琉璃阁M1,山西天马曲村M2010等墓都出有制作精美的小型铜器,由于其在墓中的特殊位置和伴出物,一些学者提出这种器物应该是一种特殊的生活用具。

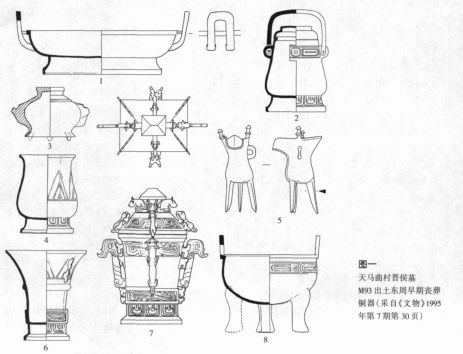

(2)拟古。这种丧葬器物并不是对古代礼器的忠实模仿,而常常是对某种“古意”的创造性发挥,因而经常给人稚拙粗略的印象。天马曲村M93出土的一组八件小型铜器包括鼎、簋、尊、爵、觯、盘、方彝等各一件,形制多古拙,特别是爵、尊、觯和方彝模仿当时已不流行的商末周初的酒器而又加以简化(图一)。三门峡虢国墓地中几座大墓中出土的铜器也反映出同样倾向。在这些和其他的发现中,早期礼器类型常常被微型化或变形,以强调与流行礼器或用器的区别。但是其设计样式并不反映严格的仿古规定,而是有着很大的随意性,也常有结合晚期的形制和装饰纹样,形成混合型丧葬用具“拟古”的风尚在战国中晚期依旧流行,比如公元前4世纪末的湖北包山楚墓中就备有一套“古式”丧葬铜器。

(3)变形。伴随着微型和拟古的倾向,一些丧葬铜器的器形被故意简化和蜕变,甚至改变整体机制。如天马曲村和其他地方出土的丧葬铜器有时器、盖铸成一体,无法打开。有时则在体内留有陶范。同样现象也见于东周秦墓中的丧葬铜器,有的器皿甚至连底部都没有,明显无法实际使用。

(4)粗制。墓葬中的一些铜器虽然不作微型,但制作粗糙。这种情况在西周中期就已出现,如河北元氏的一座穆王时期的墓葬中出土的甗、盉、盘等器制作粗糙,铸痕明显,和同墓中出土的带铭礼器判然有别。降至战国,包山二号墓中共出土59件礼器,据发掘者观察其中“多数器物是专为下葬用的明器,少数为实用器明器表面的制造痕迹略加处理或不予处理,器表不光洁和气孔较多,器底气孔和空洞不予补铸,器口或圈足内多残留铸沙。”些学者注意到春秋和战国早期大墓中的所谓“实用”礼器和乐器实际上也常常制造草率。如晋侯墓地出土的礼器虽然器形很大但其质地与铸造精美的庙堂之器有着明显区别。曾侯乙墓中出土的很多铜器虽然器型和装饰极为复杂且底部有烟炱痕迹,但是往往留有铸造和焊接的痕迹。这些礼器是否为丧礼专门制作是个需要研究的问题。

除了铜器以外,其他材质的丧葬器物,如陶、木、漆器,也常常制作草率,装饰简略。一个例子是包山二号墓出主的“大兆”礼中所用的25件木器,其中只有一件是比较考究的实用器,“其余诸器均制作粗糙,不髹漆,是为明器。”

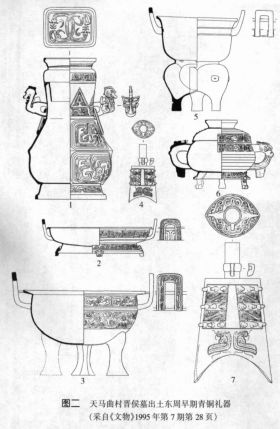

(5)素面。许多丧葬铜器朴素无纹,应该反映了一种特殊的对形式的考虑。比如天马曲村晋侯墓地M93出土两件铜盘,属于实用礼器组的一件在器身和圈足上装饰有窃曲纹(图二:2),属于丧葬器组的一件则没有任何表面装饰(图:1)。第二组里的其他各器也都没有或很少装饰,与前组形成明显对比。有些丧葬铜器虽然不是完全没有装饰,但其风格和繁简程度则与当时的实用铜器判然有别。如论者注意到虽然天马晋国墓地与侯马铸铜遗址非常接近,但是出土的铜器不但器形单薄、制作草率,而且上面的纹饰常作阴纹,与同期侯马陶范所显示的精美浮雕花纹判然有别,应该是反映了纹饰和器物丧葬功能的关系。

(6)仿铜。考古发现的仿铜丧葬器物主要是陶器,但是也包括些漆、木、铅器。由于漆木器难以保存,原来随葬的数量应该远远超过实际发现。仿铜陶礼器虽然在西周时期已经存在,但是到春秋中期以后则变得相当普及,器形常模拟西周晚期礼器。大墓中出土的这类器物多形态复杂,饰以精致的彩画,与中小型墓葬中的简陋仿制品截然不同。以燕下都九女墩16号墓为例,这座可能属于燕国王室的墓葬具有高大封土,墓室北部平台上陈放了135件具有精美彩画纹样的仿铜陶器(图三)。燕下都辛庄头30号墓也出土了大量同类器物,器形有鼎、簋、豆、壶、盘、匜、鉴、仓、盆、编镈、纽钟、甬钟、句鑃、编磬等,众多的陶乐器有力地说明了这些器物的非实用性。

(7)重套。大墓中常有相互对应的成套丧葬器物与实用礼器,两套之间在材质、大小、形状、花纹、制作等各方面的异同应当具有特殊的礼仪意义。上文所举的不少例子都属于这种“重套”现象。比如天马曲村晋侯墓地中的M62、M93等墓各有一套礼器和一套小型仿古铜器。包山二号墓出土的19件青铜鼎中,一套“古式”鼎和一套“今式”鼎相对应。另一些墓葬中的“重套”则以仿铜陶器与铜礼器构成,如战国中期的望山1、2号墓就属于这种情况。值得注意的是,不管两套器物均为铜质或一铜一陶它们总是既相互呼应而又不完全重合。这也意味着有些器形可能具有特殊的丧葬含义。以望山1号墓为例,该墓共出土14件陶鼎和9件铜鼎,铜鼎分2型,在陶鼎中都有对应物。但是为墓葬专门制作的这套陶器还具有铜鼎中不见的类型,特别是体形特大的一件素面鼎和通体装饰蟠虺纹的一件升鼎。

虽然远非详细的分析,这个简要的综述约可以反映战国中晚期以前制作丧葬器物的一些基本倾向。换言之,当战国中晚期的礼家和思想家提出“明器”这个概念时候,这也就是他们的历史背景和思考基础。

二

“明器”一词首见于《左传》,但在该书中并不指丧葬器物,而是指周王分封诸侯时赏赐的宗庙重器。《仪礼·既夕礼》中始以明器指示丧礼所陈器物,在“陈明器于乘车之西”这句话以后,描述了葬日在祖庙举行的大遣奠仪式中陈放的一组器物。其中包括苇草编的苞,菅草编的盛放黍、稷、麦的筲,盛放醯、醢和姜葱末的陶罋,装醴和酒的陶甒,以及死者生前用过的器物,包括兵器、农具和槃、匜等器皿。文中特别注明这组器物不应包括祭祖的礼器,但是可以包括死者生前待客时用的乐器(燕乐器)、服役时用的铠甲等军器(役器)、闲时用的杖、扇、斗笠等随身用具(燕器)。这组物品(也可能还包括其他器物)在下葬前将再次陈列于墓道东西两边,随后一一放入墓穴。

分析一下这个记载,我们发现《仪礼》中的明器概念具有以下四个值得注意的特点:

(一)明器与祭器严格分开。

(二)明器中的几种容器均非铜器,而是以芦苇、菅草和陶土制造。

(三)明器并不专指为葬礼制造的器物,而且包括了死者生前的燕乐器、役器和燕器

(四)记载的重点不在于器皿形态及其象征性,而在于它们盛放的食物和饮料。

把这些特点和《荀子》以及《礼记》中有关明器的文字加以比较,可以明显看出后者的两个重要的发展,一是从明器作为容器的实际功能转移到这些器物本身的象征意义,二是对明器进行哲理和道德的解释,结合其他类别的礼仪用具综合讨论,逐渐形成了一套对丧葬用具的系统阐释。

荀子对明器的重新定义是他的丧礼学说的一个重要部分。在他看来,丧礼的本质在于“以生者饰死者”,以表示生者对死者始终如一的态度。这个道理贯穿于丧礼的所有细节从对死者沐浴更衣到为他(她)饭唅设祭,从建造“象宫室”的墓穴棺椁到准备随葬器物,无不是为了表达“象其生以送其死”的中心思想。和《仪礼》一致,荀子所记载的“荐器”只包括明器和生器而不含祭器。但与《仪礼》不同的是,他把明器和生器这两个词相提并列,作为两个相辅相成的概念使用。因此明器在这个新的解释系统里不再包括生器,而是指为丧礼所特别制造的器物,即他所说的“木器不成斲,陶器不成物,薄器不成内。”生器所指的仍是死者生前的衣饰、乐器和起居用具。但荀子特别强调它们的陈放方式必须显示出“明不用”的含义:冠有鍪而毋縰,瓮庑虚而不实……有簟席而无床笫,笙竽具而不和,琴瑟张而不均,舆藏而马反,告不用也。”综合起来看,荀子的侧重点不再是丧葬器物的具体用途,而是它们“不可用”的意义。这种意义必须通过视觉形象表达出来,因此不管是“不成物”的陶器还是“无床笫”的簟席,明器和生器都是“不完整”的,只有形式而无实际功能的器物。用荀子的话来说,就是“略而不尽,貌而不功。”在这段文字的结尾处,荀子进而抨击了墨家的薄葬主张和“杀生送死”的殉葬方式。其结论是:“大象其生以送其死,使死生终始莫不称宜而好善,是礼义之法式也,儒者是矣。”

我们因此可以理解明器对儒家礼制学说的重要意义:这个概念一方面支持儒家的仁义观念,另一方面也为具体的丧葬礼仪提供了一个基本手段。荀子所强调的可以说是明器的象征含义:通过使用这种象征物,儒家的丧礼得以用“比喻”的方式传达生者对死者的感情,因此可以避免同是强调物质性的薄葬和杀殉这两个极端。《礼记》对明器的象征意义进一步加以发挥。由于篇幅所限,本文不可能对《荀子》与《礼记》的关系进行详细论证。需要指出的是二者对明器的讨论明显属于一个体系。但比较《荀子》而言,《礼记》中的有关记载要详尽得多,观念化的倾向也更为强烈,并且往往通过孔子或孔门弟子之口说出一些关键的道理。如:

孔子曰:“之死而致死之,不仁而不可为也;之死而致生之,不知而不可为也。是故竹不成用,瓦不成味,木不成斲,琴瑟张而不平,竽笙备而不知,有钟磬而无簨虡。其曰明器,神明之也。”(《檀弓上》)

孔子谓:“为明器者,知丧道类,备物而不可用也。哀哉!死者而用生者之器也。不殆于用殉乎哉?其曰明器,神明之也。涂车刍灵,自古有之,明器之道也。”(《檀弓下》)

仲宪言于曾子曰:“夏后氏用明器,示民无知也;殷人用祭器,示民有知也;周人兼用之,示民疑也。”曾子曰:“其不然乎!其不然乎!夫明器,鬼器也;祭器,人器也。夫古之人,胡为而死其亲乎?”(《檀弓上》)

这最后一段对话引入两个新的观念,一是解释明器的历史框架,二是“明器—祭器”与“鬼器—人器”的对应。实际上,正是通过这两个渠道,明器成为一个更为广泛的“器”的话语中的关键成分。先看第一点,《礼记·檀弓》中屡屡引证古史,几乎是在解说当代丧礼的同时构造一部中国古代的礼仪史:

有虞氏瓦棺,夏后氏堲周,殷人棺椁,周人墙置翣。周人以殷人之棺椁葬长殇, 以夏后氏之堲周葬中殇下殇,以有虞氏之瓦棺葬无服之殇。

夏后氏尚黑,大事敛用昏,戎事乘骊,牲用玄。殷人尚白,大事敛用日中,戎事乘翰,牲用白。周人尚赤,大事敛用日出,戎事乘騵,牲用骍。

夏后氏殡于东阶之上,则犹在阼也。殷人殡于两楹之间,则与宾主夹之也。周人殡于西阶之上,则犹宾之也。

周人弁而葬,殷人冔而葬……殷既封而吊,周反哭而吊……,殷练而袝,周卒哭而袝……殷朝而殡于祖,周朝而遂葬。

这些不同的习俗为儒家确定礼仪标准提供了历史根据。如孔子采纳周人之礼“反哭而吊”,但又同意殷商之礼“练而袝”。孔子死后公西赤为其操办丧事时,这位孔门弟子使用了周代的方式装饰灵柩,商代的方式陈设旌旗,夏代的方式设置魂幡。当原宪和曾子谈论明器的时候,他也是试图从类似的历史系统中寻找证据。曾子并不反对这个系统,但是不同意原宪对三代送死之器不同的解释。

《礼记》中所说的前代丧礼并非全然虚构,有不少可以在考古发现中找到对应。如“拟古”的倾向、有关“素器”的记载等等,都可以和上文所举的考古实例相印证。但是如此界限分明的历史框架则应该是战国中晚期以降儒家礼仪专家们的创造。我们可以推测当他们试图对葬礼(以及其他礼仪)作系统整理和说明的时候,他们把所知的不同丧葬习俗折射为迭代发生的历史进化。实际上,如果我们把原宪的话这样理解就可以发现它的现实根据:如上文所说,考古发现的周代墓葬确实有只随葬明器或礼器,或二者兼备的实例。

关于原宪所说周人在丧葬中兼用明器和祭器的制度,郑玄在对该条文字的注释中作了一个补充说明:“然周惟大夫以上兼用耳,士惟用鬼器,不用人器也。”以往的讨论有时把人器等同于生器,这是一个误解。人器是祭祀祖先的礼器,生器则是日常生活用品,这个区分在《仪礼》中已经很清楚。郑玄的话说得明白一点就是:士的丧礼只用鬼器(明器)和生器(这和《士丧礼》一致),大夫以上的丧礼则可以包括鬼器(明器)、生器和祭器(人器)三种。由于此说不见于《荀子》,可能代表了战国至汉代礼家对丧礼作更严格规划的企图。值得注意的是,这种企图似乎在战国晚期高级墓葬中有明确体现,一个突出的例子就是河北平山中山王厝墓。

这座公元前4世纪的大墓以其丰富精美的器物而闻名于世。但是仔细观察一下,这些器物实际上属于三大类别,分别埋藏于墓中不同地点。第一大类是青铜礼乐器,包括铜鼎10件,壶7件,豆、簠、鬲各4件,纽钟一套14件,均出于西库。其中两件刻有长铭的铜器是中山王厝在世时铸造的重要礼器。中山王厝升鼎有铭文77行469字,是目前发现战国铜器铭文字数最多者,在铭文中中山王厝告诫嗣子记取历史教训,不要忘记敌国时刻威胁本国安全的政治现实(图四)。同时所铸的中山王署方壶铭文长450字,其中有“ (铸)为彝壶,节于

(铸)为彝壶,节于 (禋)

(禋) (齐),可法可尚,㠯(以)鄉(飨)上帝,㠯(以)祀先王。”可知此壶及同出器物是用于祭祀的宗庙礼器。

(齐),可法可尚,㠯(以)鄉(飨)上帝,㠯(以)祀先王。”可知此壶及同出器物是用于祭祀的宗庙礼器。

该墓出土的第二大类器物是生活用具,均出于墓室另一侧的东库。除了南部成排放置的铜壶、鸟柱盆、筒形器等青铜用器以外,这个库房中最值得注意的是一整套厅堂中的陈设,包括一件以错金银虎噬鹿、犀、牛为插座的漆屏风(图五),屏风两端放置的错金银神兽,屏风北端放置的错金银龙凤铜方案,方案东北处的方形小帐,库北部的一对双翼铜神兽及西北角的树形十五连盏铜灯。所有这些器物都是鬼斧神工之作,代表了战国晚期青铜器的最高艺术成就。它们令人目眩的色彩,生动的形象以及取自域外的风格和母题,与西库中肃穆的青铜礼器形成极为鲜明的对照。

和青铜礼器同出于西库的还有一套压划纹磨光黑陶器,包括鼎(图六)、甗、釜、盘、匜、豆、碗、圆壶、球腹壶、鸭型尊、筒形器、鸟柱盘等器形。这些器物虽然构思巧妙、造型雅致,但实际上都是火候较低,质地松软的丧葬专用器。鸭形尊的流作曲折的鸭颈形,根本无法在现实生活中使用。值得注意的是这组器物中的有些器形,如鼎、鸟柱盘等,和同墓所出的青铜器相呼应(比较图四和图六);而其他一些器形则不见于青铜器。

因此,这个墓中的随葬器物似乎是忠实地体现了大夫以上丧礼包括明器、祭器和生器三种器物的规定。这种安排肯定是有意的,有制可循的:这座大墓的6个陪葬墓虽然出土了相当数量的黑陶明器,但却基本没有青铜祭器,因此合乎大夫以下“惟用鬼器,不用人器”的记载。发掘者在考古报告中并且提醒我们注意中山王厝墓中的色彩似乎反映了特殊的礼仪考虑,如墓室涂成白色,许多青铜礼器表面涂朱,而明器又为纯黑色。他们因此提出这种设计有可能是根据《礼记·檀弓》中“夏后氏尚黑”,“殷人尚白”,“周人尚赤”的说法。有意思的是,《檀弓》也提供了丧礼综合古法的例子,除了公西赤以三代礼仪为孔子办丧事以外,另一个记载是周人以虞、夏和商代的习俗设计和制造棺椁。联系到中山王厝墓中礼器的复古倾向和铭文中反映的儒家思想,以及史籍中有关中山国“专行仁义,贵儒学”的记载,对中山王厝的丧礼和随葬器物的计划时完全有可能采用当时儒家的礼制规定。

三

总的说来,战国时期“器”的理论是儒家在“器以藏礼”这一原理上发展出来的一种关于器物象征性的学说。其他学派不是反对礼仪就是否定对器的执着,如墨家主张节葬,道家的社会理想是如《道德经》所说“小国寡民,使有什伯之器而不用。”因此也不可能发展出有关器的话语。而儒家学者本身就是现实生活中实行礼仪的专门家,他们对器的重视既和他们的职业有关也符合他们对社会和人伦的关注。到了战国中晚期以后,儒家对器的论述已与不同学派结合而深入到各个层面。在哲理、抽象的层次上,《系辞》推论道、器、象的关系,可能与孔门易学有关。在五行家的《月令》中,不同类型的器指示出宇宙的构造和五行、四时的循环往复。《礼记》中《檀弓》、《曲礼》、《郊特牲》、《礼器》等章则包含了礼家对器的解释,其中不但把明器作为一个新出现的重要概念加以说明,而且对传统礼制文化中宗庙祭器和日常用器(或称“养器”)的区别反复强调,加以系统化:

君子将营宫室。宗庙为先,厩库为次,居室为后。凡家造,祭器为先,牺赋为次,养器为后。无田禄者不设祭器;有田禄者,先为祭服。君子虽贫,不鬻祭器;虽寒,不衣祭服;为宫室,不斩于丘木。(《礼记·曲礼上》)

先王之荐,可食也,而不可嗜也。卷冕路车,可陈也,而不可好也。武壮,而不可乐也。宗庙之威,而不可安也。宗庙之器,可用也,而不可便其利也。所以交于神明者,不可以同于所安乐之义也。(《礼记·郊特牲》)

我们不难看到在这个关于器的话语系统中,祭器和明器的定义共同遵循着“不可用”的基本逻辑。众所周知的是,中国宗教在这个时期里的一个关键变化是,传统宗庙位置的急速下降和丧礼及墓地重要性的迅速提高。考虑到这个背景,这个话语中对祭器和明器的双重强调,既表达了儒家制礼者对周代的眷恋,也包含了他们对新兴潮流的回应。

编辑说明:文章来源于《文物》2006年第6期。原文和图片版权归作者和原单位所有。篇幅限制,注释从略。

编 辑 : 高 朋 吴 鹏 贾淑凤

编辑助理: 彭 波

您的稿件和服务意见请发往"民族学与人类学"微电子杂志服务邮箱:

mzxyrlx@126.com

您的支持和鞭策将会是我们进步的源动力!

民族学与人类学

Minzuology&Anthropology