域外案例

[蒙古]阿·奥其尔 等 | 蒙古国发现的古代回鹘陵墓

摘要:蒙古国境内保存有众多四方形遗址,多见于鄂尔浑河谷,蒙古国与中国考古人员对靠近回鹘汗国首都哈拉巴拉哈逊的后杭爱省浩腾特苏木的四方形遗址进行了考古发掘,发掘了其中的六座四方形遗址,即乌布尔哈布其勒3、5号遗址、胡拉哈1号遗址、浑地壕赖第3、5、6号遗址。通过墓葬的一些建筑元素如砖、瓦、装饰用黏土块、陶罐、骨箭头和铜箭镞、陶锭、木头等,尤其是墓内所出突厥卢尼文铭文,可以确定这些四方形遗址的时间范围当在7–9世纪,即漠北回鹘之物,不是一般百姓的墓葬,而应为回鹘皇室的陵墓。墓区同时还存在早期的匈奴墓和晚期的蒙古墓葬。

关键词:唐代;漠北回鹘汗国;陵墓;四方形遗址

今天的蒙古国位于俄罗斯西伯利亚和中国中间,乃非常开阔的大草原,数万年前这里曾是畜牧、狩猎及游牧生活的最佳场所。不同部落间对于草地牧场的不断竞争和占领,导致出现了许多强大的草原王朝:匈奴(公元前3世纪—公元1世纪)、突厥(522—745年)、回鹘(744—840年)、契丹(辽,9—11世纪)及蒙古王朝(12—14世纪),此起彼伏,统治着内亚草原。在蒙古草原上赢得政权的回鹘部落与先于他们的突厥人有着相似的语言和文化。尽管蒙古国境内有大量与回鹘有关的考古遗迹,但对于这一时期遗迹的发掘工作却尚未展开,大多数回鹘学家研究的主要是回鹘文文献。

自2005年以来,中蒙联合考古队发掘了蒙古国境内的许多考古遗迹。参与此项目的机构有蒙古国立博物馆、国际游牧文明研究所(乌兰巴托)、内蒙古文化遗迹及考古研究所(呼和浩特)。[1] 2005年,为了向中国学者介绍并遴选未来五年将要发掘的考古遗迹,我们在蒙古国境内穿行了3000多公里,探访了数百个考古遗迹。这项遗迹调研涵盖了各个时期,现已由中蒙两种文字出版。[2]

调研后我们选择蒙古中部的四方形遗址进行考古发掘。因其方正的形状,当地人称其为“四方形遗址”(durvuljin)。此前调研过这些地方的学者曾给出许多关于四方形遗址的信息,惜未明其功用,惟有蒙古学者培尔勒曾在一篇短文中指出这种遗址可能为回鹘皇室的陵墓。[3] 我们之所以撷取这类遗址,旨在更好地了解其功能并进行断代。因大部分四方形遗址见于鄂尔浑河谷(图1),所以我们选择在靠近回鹘汗国首都哈拉巴拉哈逊(斡耳朵八里,图2)的后杭爱省浩腾特苏木的四方形遗址进行考古发掘。

图1:蒙古国地图

图2:斡耳朵八里故址

在鄂尔浑河谷之外唯一能确定的一处四方形遗址布尔干省北部,即举世闻名的《西乃乌苏碑》(又称《磨延啜碑》)所在地(图3)。以之与鄂尔浑河谷四方形遗址进行比较,形态几无二致,只是后者无石柱而已。据《磨延啜碑》之突厥卢尼文铭文可以推知这些四方形遗址庶几当为8—9世纪回鹘汗国时代之物(图4)。

图3:《磨延啜碑》所在地

图4:《磨延啜碑》

通过乘车观察并向当地人问询,初步调查知鄂尔浑河谷大约有40座四方形遗址。这些露天遗址轻易可见,通常三到八个一组,散落于山脚下的峡谷中。观其结构,外围是半米到一米高的四方形夯土矮墙,墙外开围沟,中间有夯土和用砖石砌成的小墓冢。夯土矮墙一般面东开门。

尽管我们的目标是发掘回鹘汗国时期的四方形遗址,但也发现并发掘了四方形墓葬群中属于其他时代的遗物,有些早于回鹘汗国时期,有些则属于后来的蒙古汗国时期,如胡拉哈(Khulhiin)山谷有座建于2000年前的匈奴墓(公元前3世纪—公元1世纪),八个世纪后,回鹘人将其四方形墓葬建于该墓之上。[4] 大部分匈奴墓地表都有石块作标记,回鹘人应该知道那是匈奴墓之所在。在开掘和修建土墙的过程中,匈奴墓遭到侵扰但未被盗掘,尸骨和随葬品随地散落,但并未从墓圹中移出。[5] 在回鹘四方形墓葬建成400年后,蒙古人在回鹘四方形遗址围墙内又埋葬了八个蒙古逝者。[6] 是见,胡拉哈山遗址的同一个地点就包含着三种不同的文化。

今已发掘四方形遗址六座,其中两座位于乌布尔哈布其勒(UvurHavtsaliin),分别发掘于2006年(3号)和2009年(5号);2006—2007年发掘了胡拉哈1号遗址;2007年发掘浑地壕赖(KhundiinKhooloi)第3号遗址;2008年发掘浑地壕赖另二处四方形遗址(第5、6号)。下面对这些考古发现做简要总结。

一、胡拉哈(Khulhiin)山1号遗址在一狭长山谷内发现的三座四方形遗址中,我们从方形土墙内的蒙古墓葬开始,发掘了保存较为完好的1号遗址(图6)。在这三座四方形遗址中,发现了13—14世纪蒙古妇女所佩戴的金饰、纽扣、珍珠和桦树皮帽子。在后来发掘陵墓围墙时,发现了北边土墙下的匈奴墓。在这座受到扰乱的墓中出土有陶片、许多骨制弓箭的零件、铜装饰物和其他木制或铜制随葬品。

图5:胡拉哈山方形墓

该四方形遗址的围墙长48米,宽40米,高0.5米。这座夯土围墙外有围沟。我们还发现从北墙伸出一条小型的砖砌水渠,明显是为排水而建。还发现有一个土坑,用以将草原栗钙土和白石灰混合后装饰围墙。围墙中间有一个矩形建筑,在夯实的地基外围包以砖块,然后粉刷。台基顶部有许多砖墙,可能是另外的建筑,但砖头很乱。

围墙内共发现六座墓,分别位于中央建筑的西、北和东边,墓制结构各不相同。每个墓圹的东边都是甬道,较大的墓圹有甬道相连。一些墓圹呈圆形,另一些则为狭长隧道形。一些甬道砖砌,余为天然土墙。较小的墓坑(1、6号墓)未遭盗掘,所有大墓(2、3、4和5号墓)都已被盗。

1号墓位于中央建筑东边,墓圹距地表0.45米,长1.13米,宽1.12米,深0.7米。在这一小型墓圹砖制穹顶下的是一个一岁半大的婴儿。由于墓圹遭到啮齿类动物破坏,难明其葬制。婴儿头朝西,可能是定向埋葬。婴儿戴着一只金耳环。(图6)

图6:胡拉哈山1号方形墓和金耳环

6号墓发现于中央建筑东边距地表0.35米处的土包下。(图7)墓圹长0.74米,宽0.32米,深1.15米。内有砖制盒子,其盖用木头、石头和砖块做成,置于侧面壁龛中,龛口壁呈喇叭状朝向西南—西北方向,盒子对面有台阶。盒中遗骸也是一个一岁半的婴儿,墓圹地面还发现了一对小而巧的金耳环和三颗珠子。婴儿同样头朝西。

图7:胡拉哈山6号方形墓和金耳环

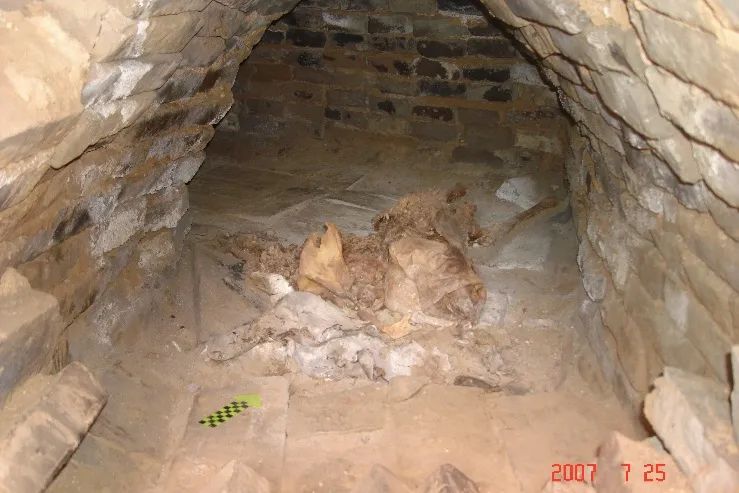

3号墓同样位于中央建筑的东边。(图8)有盗洞,直径1.5米。墓圹内发现了人和动物的尸骨、残砖、从墓顶掉落的很厚的灰色建筑碎片、带有图案的装饰用陶片、红白相间的泥块、人头盖骨碎片以及棕黑色陶器。从盗洞向下1.7米深的地方有一些腿骨、肩胛骨和堆叠的砖块。向下2.7米深的地方是由砖和黏土砌成的墓圹。盗洞直通墓圹入口处。墓圹长1.9米,宽1.15米,高1.04米,甬道内有一凸起物(图9)。墓圹内到处都是土,还有一少年的骸骨,头盖骨在西北角。

图8:胡拉哈山3号方形墓

图9:胡拉哈山3号方形墓甬道内凸起物

2号墓位于中央建筑的一层建筑碎片下面,坐西北朝东南,有一条较长的墓道,台阶长4.5米,宽1.2米。砖砌的墓圹入口在打开墓圹时已遭盗墓者破坏。入口外侧地面上有两块可能用作灯台的陶罐小碎片。墓圹长5.4米,高1米,形如弯曲隧道。(图10)隧道墙面和地面都用黏土砌砖。

图10:胡拉哈山2号方形墓弯曲隧道

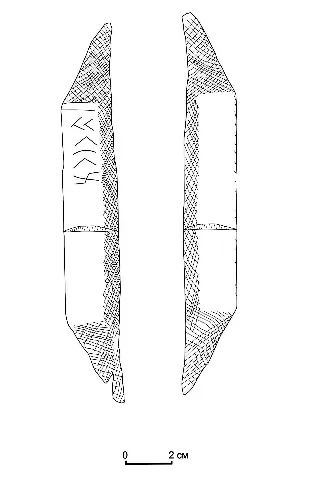

尸骨靠近入口处,头骨被裹在胸骨以东的一个布包里。下颌骨在布包之外;没有牙齿,可能是一位老人。胸骨以下有两只保存糟糕的皮靴,但形状和装饰仍清晰可辨。我们还发现了两片弓形骨片,其中一片上刻有五个突厥卢尼文字母(图11)。日本和蒙古专家将其释读为“tonuz”,可能是一个名字,或许就是墓主名字,也可能是他人的名字,刻在赠与墓主的物品上。[7] 我们在方墙下的匈奴墓里也发现了类似的带标记弓形骨片——证明在弓形骨片上篆刻是一种很久远的传统。

图11:胡拉哈山2号墓出土弓形骨片与突厥卢尼文铭刻

4号墓入口处有一条长3.8米,宽1.2米的墓道,墓圹长3.25米,宽2.8米,二者间有通道相连。(图12)墓圹顶部有一个盗洞,洞中发现有砖块、羊骨和一些陶片。墓圹穹顶高1.6米。砖缝内塞有小石头起稳定作用,然后涂抹灰泥。与墙砖不同的是,墓圹顶砖块上留有绳痕,可能并非用作装饰,亦非绳子被压进模子所产生,而是用于固定墓顶砖以防其滑落。墓圹入口壁面涂赭石色,入口台阶上有铜制的带状装饰物。这些并不属于墓葬礼制范畴,而是修墓时余留。盗墓者从墓顶盗洞进入,墓圹入口完好无损——砖制的入口被覆以黏土。整个墓圹地面均用砖铺设,墓圹北部还有另一层用砖铺设的台基,在遭到盗墓者破坏前很可能是墓主遗骸摆放处。

图12:胡拉哈山4号方形墓

5号墓也有墓圹,墓道长3.2米,宽1.3米,深2.8米,发现了许多动物骨头和残砖(图13)。和别的墓圹相比,该墓入口较小,仅0.62米高;盗墓者是从入口上部进去的。墓圹地面也用砖铺设。墓道内发现一枚铜钱残片,乃唐代早期,即625年开始铸造的开元通宝。(图14)这就给该遗址提供了一个可靠的时间节点,尽管这种钱使用的时间很长。从存留骸骨足以断定墓主是一个十几岁的少年。

图13:胡拉哈山5号方形墓内残砖

图14:胡拉哈山5号方形墓出土开元通宝残币

尽管这些小孩墓未遭盗掘,但小型啮齿动物带来的破坏也使我们很难明了其墓葬习惯。盗墓者越过小孩墓,或许出于他们认为小墓随葬品没有大墓的值钱,也许是因其压根没有注意到如此小的墓,无可考究。两个小孩墓里发现的3个金耳环和3个珠子,使我们有理由推测那些较大墓在遭到盗掘以前陪葬品极为丰厚。随着时间的流逝,其中一些较大的墓曾遭到多次盗掘。

二、乌布尔哈布其勒(Uvurhavtsal)3号遗址在乌布尔哈布其勒隘口我们发掘了九个四方形遗址中的两个(2006年发掘之考古报告中已经提到,[8] 但不包含2009年发掘的那个)。3号遗址土墙仅存高0.4米,墙外无深沟。遗址外墙东西31米,南北34米,东边有一3米宽的大门。围墙中间是一座高1.5米,宽12米的夯土墓冢;表面覆盖着残砖和米灰色瓦片。墓冢周围也用砖砌成,上覆一层白石灰。除了砖块、瓦片和陶片外,还发现了动物形状的装饰残片。最初我们认为是老鼠造型,及至更大残片的发现才证明为龙造型。(图15)

图15:乌布尔哈布其勒3号遗址出土龙头

我们发现了一个砖穴墓,墓道为台阶式,在墓圹西北方有一扇较小砖门(图16)。墓道长5米,宽1米;圆形墓圹自身直径4.3米,圆顶高2.3米。墓圹里发现有牛头骨、人脊椎骨和一些脚骨、颌骨、一些陶器和建筑材料残片。

图16:乌布尔哈布其勒3号遗址砖穴墓

三、浑地壕赖(KhundiinKhooloi)3号遗址

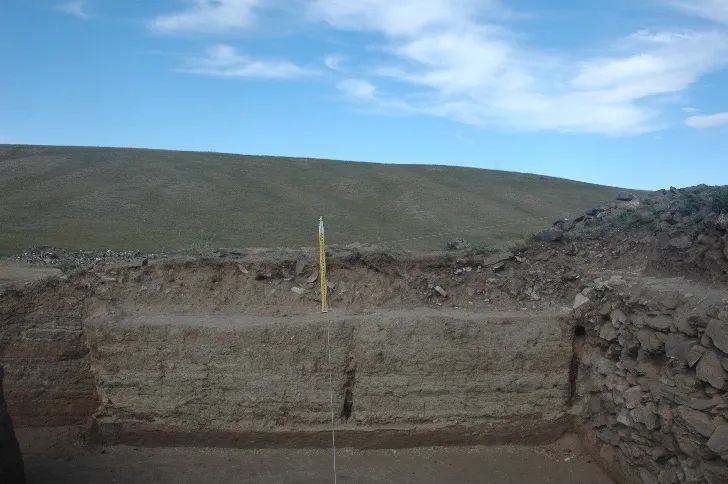

在浑地壕赖,我们发掘了七个四方形遗址中的三个。(图17)3号遗址有土围墙,门道位于东墙中部,墙外有围沟,中间为夯土墓冢,高1.8米,宽15米。砖、瓦、陶等建筑材料残片与其他遗址所见类似,与众不同之处在于其形状为圆的。遗址中的砖看起来破损更为严重,或许年代更久远,应是从另一个建筑中回收后再度利用的。最有趣的是无墓圹,表明并非所有四方形遗址都有墓圹。

图17:浑地壕赖3号遗址

四、浑地壕赖(KhundiinKhooloi)6号遗址

浑地壕赖6号四方形遗址位于5号四方形遗址北部,我们发现有两处四方形遗址紧紧相邻。6号遗址宽21米,有围墙,墙外有水沟,中央的墓冢和其他遗址一样,由砖和白石灰建成。这里也没有墓圹。

五、浑地壕赖(KhundiinKhooloi)5号遗址这是自2008年以来我们发掘的最大四方形遗址(图18)。外部土墙尺寸为34×51米,大门面向东南方向。中央建筑乃一大型石冢,表面覆盖着一层泥土,有台基和台阶。可能有一个较大的像塔一样的石头结构在这个基础上建造。东边有砖砌斜坡形成了通向墓冢的台阶。遗址的发掘揭橥了中央建筑周围的其他六个基座。其中大部分是夯土和砖墙,和其他广场的中心建筑一样,尽管有些只是夯土。

图18:浑地壕赖5号遗址

第二个结构长7米、宽6.8米、高1米(图19)。夯土基座四周只有东边无砖墙。

第三个结构长宽各5米、高0.9米(图20)。这个用砖砌成的台基周围有许多石灰碎块。

第四个结构与中央建筑的西北部相连(图21)。长6米、宽4米、高1米。我们发现夯土地基内的木杆,沿着东部的3个,沿着西部的也是3个。

第五个结构的地基是10公分厚的黏土层,其上有一个1×0.8米的铺满砖块的小型夯土基座。

图19:浑地壕赖5号遗址第二结构

图20:浑地壕赖5号遗址第三结构

图21:浑地壕赖5号遗址第四结构

第六个结构破坏较为严重,仅存0.4米高,很难看出其形状。四周是抹灰的砖墙。沿着南墙我们发现了呈直线状排列的3个坑,应为拌灰坑。坑底有干白灰,表明这些坑确曾用来制作建筑用灰浆。

在挖掘过程中,我们在中央石墩北侧发现了一座砖室墓。墓道4.5米长,由五层天然土台阶组成。砖砌入口仅能容一个成年人进入。墓圹直径3米,穹顶高2米。甬道长4米,宽1.3米。圆形穹顶上有一个直径为0.8米的盗洞。地面为土夯筑而成,墓圹地面中央有一根直立的小木梁,底部被小石块包围。这可能就是墓圹中央的柱子。在墓圹前部残留的石头和砖块,都是隔墙时未用尽之物。

墓圹北边后墙上发现有壁画,这在蒙古国属于首次(图22)。壁画高74公分,围绕弯曲的后墙延伸了2.3米。墓圹墙砖上用泥层覆盖,泥层之上涂抹白灰,上面精细地绘着5朵花。颜料出自天然,由黑色、红褐色、绿色和粉白色组成。壁画上的花朵很可能用以表达期望逝者来世安宁之用意。它们看起来像莲花,象征着睡眠和安宁。除了这一有趣的壁画外,该被盗墓圹中唯一的发现就是人腿骨。

图22:浑地壕赖5号遗址墓圹壁画

六、关于四方形遗址的总结

最后,现就我们所观察到一些重要的问题,总结如下:

年代。因为许多砖块看起来很古老,且大多腐蚀破碎严重,我们认为这是回鹘人重新使用了其他建筑的砖块,这些砖块并非是专门用来建造四方形遗址或墓圹的。也许他们是从附近的其他地方带来的比如哈拉巴拉哈逊(斡耳朵八里)。一些建筑元素——砖、瓦及装饰用的黏土块——看起来与回鹘都城和遗址如俄罗斯图瓦波尔巴珍遗址中的土块非常相似。[9]

该墓葬中出土的一些遗物也与图瓦墓葬掘获物非常相似。陶罐、骨箭头和铜箭镞以及陶锭都与图瓦所见相似。两枚钱币表明年代属于唐代,且这一四方形遗址看上去与北部发现刻有突厥卢尼文的《西乃乌苏碑》所在遗址几无二致。从人类遗骸可以确定时间为14世纪,一些木头也可确定时间范围是7–9世纪(回鹘汗国在蒙古存在于8–9世纪)。所有这些证据使我们认为这些四方形遗址是属于回鹘汗国时代。

功用。我们在这六个四方形遗址中发掘的众多墓葬大多都以砖砌成;六个砖穴墓形式上又各不相同。墓圹里埋葬了很多人:一个50多岁的男性、10岁大的男孩、30岁的女性、15岁的男孩,甚至有一个仅一岁大的婴儿。表明这些墓葬不仅仅是为年老之人准备的,更不仅限于男性。这些墓葬很有可能并非普通人所有,而是属于那些贵族。其中两处四方形遗址没有墓葬,另两处中仅有一个墓葬,另一处有六个墓葬。许多墓葬紧连在一起抑或表明其间的亲缘关系。没有墓葬的遗址或许仅仅用于祭祀(可能是为了纪念在别处死去的人而建造的),亦或为垂死之人祈福所建。

文化属性。许多证据都表明这些四方形遗址与回鹘人有关:四方形遗址的建筑布局和那些发现于回鹘汗国第二任可汗磨延啜祭祀遗址上的四方形遗址一模一样;北京大学所提供的炭14数据表明其时间为7–9世纪,彼时正是回鹘汗国存在之日;在胡拉哈山谷发现有卢尼文铭文,在整个中亚游牧民族中,只有突厥和回鹘使用卢尼文,而这些四方形遗址与突厥汗国的祭祀遗址区别很大;四方形遗址发现的建筑元素与俄罗斯图瓦波尔巴珍遗址的建筑元素非常相似。同样地,陶片与砖瓦也与回鹘古都斡耳朵八里[10]所出土的同类遗物极为相似。这些砖瓦表明斡耳朵八里和四方形遗址之间是有联系的,这一事实因四方形遗址紧靠斡耳朵八里(17公里)而得以强化;四方形遗址的一些出土物与那些俄罗斯考古学家克兹拉索夫在20世纪50年代于图瓦掘获的回鹘墓葬出土物非常相似。[11]

希望我们对于这些四方形遗址的发掘能够激发人们进一步深入研究古代回鹘墓葬,这些成果堪为回鹘丧葬制度和民族风俗之研究提供良多鲜活资料。

本文译自《丝绸之路(The Silk Road)》第8期,2010年,第16—26页。感谢阿·奥其尔教授代表四位作者授权汉译发表。其中的图片,大部分由奥其尔先生提供(和原刊图片略有变化),少部分部分取自塔拉、恩和图布信主编《蒙古国古代游牧文化遗存考古调查报告(2005—2006年)》和《蒙古国浩腾特苏木乌布尔哈布其勒三号四方形遗址发掘报告(2006年)》。特志此鸣谢。

译者简介:孟繁敏(1982- ),女,汉族,甘肃兰州人,硕士,敦煌研究院人文研究部访学人员,主要从事敦煌学与西北民族史研究;杨富学(1965- ),男,汉族,河南邓州人,敦煌研究院人文研究部研究员,陇东学院特聘教授,兰州大学兼职教授、博导,主要从事敦煌学、西北民族史、古代宗教研究。

注释:

[1] 内蒙古自治区文物考古研究所(呼和浩特)专家学者有塔拉、陈永志、宋国栋、岳够明、萨仁毕力格。

[2] 塔拉、恩和图布信主编《蒙古国古代游牧文化遗存考古调查报告(2005—2006年)》,北京:文物出版社,2008年;塔拉、恩和图布信主编《蒙古国浩腾特苏木乌布尔哈布其勒三号四方形遗址发掘报告(2006年)》,北京:文物出版社,2008年。

[3]培尔勒(Huduugiin Perlee):《让我们依法保护古代遗产(Huuchnii dursgalt zuiluudiig sahin hamgaalah durmiig bieluulie)》,氏著《学术论文集(Erdem shinjilgeenii uguuleluud)》第1卷,乌兰巴托,2001年,第50—51页。

[4] 阿·奥其尔(Ayudai Ochir)、勒·额尔敦宝力道(Lhagwasüren Erdenebold)、策·奥德巴特尔(Tserendorj Odbaatar)、巴·昂哈巴雅尔(Batsuuri Ankhbayar):《回鹘王陵(Uighuriin yazguurtnii bunhantbulsh)》,《考古学研究(Studia Archaeologica)》第26卷,2009年,第328—368页。

[5]策·奥德巴特尔(Tserendorj Odbaatar):《呼哈拉山遗址的匈奴墓(Khulhiin amnii hunnubulsh)》,《历史学报(ActaHistorica)》第9卷,2008年,第21—31页。

[6] 阿·奥其尔(Ayudai Ochir)、策·奥德巴特尔(Tserendorj Odbaatar):《呼哈拉山的蒙古墓(Hulhiin amnii mongol bulshuud)》,《蒙古人类学考古学民族学杂志(Mongolian Journal of Anthropology,Archaeology and Ethnology)》第4卷第1期,2008年,第88—108页。

[7] 阿·奥其尔(AyudaiOchir)、策·巴图勒加(TsendBattulga):《弓形骨片上的卢尼文铭文(Numiin yasannaalt deerhi bichees)》,《蒙古人类学考古学民族学杂志(Mongolian Journal of Anthropology,Archaeology and Ethnology)》第3卷第1期,2007年,第223—225页。

[8] 塔拉、恩和图布信主编《蒙古国浩腾特苏木乌布尔哈布其勒三号四方形遗址发掘报告(2006年)》,北京:文物出版社,2008年。

[9]关于波尔巴仁遗址的概述请参见http://www.geomorph.org/sp/arch/Pro-Bajin_Field_Workshop_1.pdf。更多详情请参阅小册子Proekt “Krepost’ Por-Bazhin”. Nauchnyial’manakh.。许多网页上均可看到图片,如谷歌地图,输入坐标:南纬50°36’53.87’’,东经97°23’6.57’’即可。

[10] H. G. 胡特尔(Hans–Georg Hüttel)共U. 额尔登巴特(Ulambayar Erdenebat):《哈拉巴拉哈逊与哈拉和林——鄂尔浑河谷的两个晚期游牧城市聚落(Karabalgasun und Karakorum – Zwei spät-nomadische Stadtsiedlungen im Orchon-tal)》,乌兰巴托,2009年。

[11] 克兹拉索夫(L. R. Kyzlasov):《中世纪图瓦史(IstoriiaTuvyv srednieveka)》,莫斯科,1969年;同氏:《从旧石器时代至9世纪的图瓦(Drevniaia Tuvaot Paleolita do IXv)》,莫斯科,1979年。

编按:本文原刊《西夏研究》2020年第2期,第104~109页,微信版部分图文较原刊版有所变动,如若引用请参考原文。

长按二维码以识别,期待您的关注!