专家观点

循循善诱 博道约行——张忠培先生的考古教育思想

编者按:著名考古学家、教育家张忠培先生(1934-2017)是吉林大学考古学科的创始人、领军人。在张忠培先生逝世三周年纪念日前夕,选载此文,重温张先生的教育思想,谨向张先生对中国考古学和高等教育作出的杰出贡献致以崇高的敬意!本文原载于《南方文物》2014年第一期,2020年6月19日对文字部分略有调整。

1958年以来,张忠培先生出版了考古报告、论文集等17部,论文、序跋、纪念和评价考古学家的文章近二百六十篇,可谓著作等身。张忠培先生的学术思想和成就人所共知,还有一个是其他考古学家难以企及的,就是张忠培先生同吉林大学考古专业紧密相连,人们一提起他,首先想到培养出许多位优秀毕业生的吉林大学考古专业;一提起吉林大学考古专业,首先想到的是以严厉要求学生而闻名,使吉林大学考古专业迅速崛起的他。

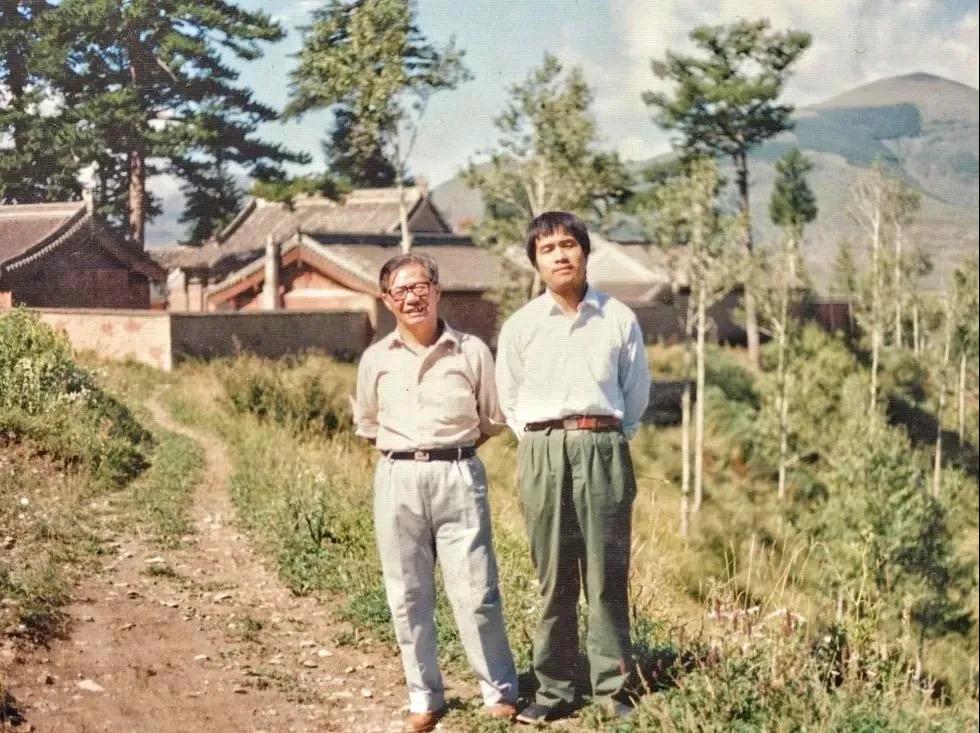

张忠培教授和他的研究生田建文(本文作者)

张忠培先生1961年到吉林大学历史系任教,1972年在李木庚、姚孝遂等先生的支持下,在吉林大学历史系成立了考古专业,他也是首任专业负责人。1973年考古专业开始招生,他的教育思想从此有了用武之地。随着1976年8月首届毕业生走向社会,吉林大学考古专业名声鹊起,至今长盛不衰。除1974年、1980年、1982年三年外,每年都招收二十名本科生。1985年还创建博物馆学专业,1987年考古专业和博物馆学专业从历史系分离出来,独自组建考古学系。他也在这一年赴北京故宫博物院任院长,但仍兼任吉林大学考古系教授和博士生导师。多年来,受张忠培先生亲自培养的近三百名本科生和干修生、二十七名研究生、七名博士生等,如今大都在各地挑起考古学界和文博战线的大梁,真可谓严师出高徒,桃李满天下。

创办且办好考古专业,首先是育人为先,其次要有一个切实可行的专业理念和教育思想,还要有一套办学方式和办学艺术。从1972年吉林大学考古专业成立,到1987年他去故宫的短短的十五年间,吉林大学将考古专业转变成了考古学系,从而奠定了吉林大学考古学后来成为教育部两个重点考古教研基地之一的基础,另一个是老牌大学北京大学。正因为如此,他的育人为先的风格和专业理念、教育思想值得不断总结,他的办学方式对学科建设和人才培养具有示范意义。作为张忠培先生的亲炙弟子,试做如下总结。

育人为先

“育人为先”说起来容易,不光是考古学界,几乎所有的师徒授受的行业都要强调,但做起来难,而张忠培先生做到了。他在学生面前重复率最高的一句话就是:“先做人、后做学问,要想做好学问,先要做好人。”在这个方面张忠培先生把做治学、学识、学说与学风、学品、学问,包括人品看成是息息相关的一回事,而不是两回事,也给他的学生们做出了与人、与事、与考古事业三方面的榜样,用现在时髦的话来说就是“打铁还需自身硬”。

他有着别人无法复制的人生轨迹,战争烽火的童年岁月,坎坷不断的少年时代,意气风发的大学时光,功成名就的教师生涯,耿直守真的“晚节”年代,可谓柳暗花明、跌宕起伏、充满戏剧。他自始至终,坚守不渝,不说违心话、不做违心事、务真求实,是他做人原则;无私无畏、坚持真理、实事求是,是他的人格魅力。他向来尊敬和尊重竭尽全力、披肝沥胆、勇于开拓的贤者、智者;鄙夷和鄙视阿谀奉承、欺上瞒下、得过且过的俗人、贱人。他爱憎分明,嫉恶如仇,认同的事夸奖起来干脆利索,直截了当,和蔼亲切,让你觉得考古大家关怀、关注的温暖;不认同的事,反驳起来抓住要害,直言不讳,没有任何回旋的余地,让不改正错误的人自己感到都惭愧和内疚。真让人望而生畏,也深深地感到名如其人。

张忠培先生给社会、给考古学界,尤其是给他的学生们,树立了一个又一个的楷模。对考古学界的先辈前贤敬佩、对同龄学者尊重有加自然不说,对他们的人生阅历、学术观点和考古经验,对近代的和现代的中国考古学史、中国考古学学术史等门儿清;张忠培先生在考古学上,多年来形成了扎扎实实的田野考古本领,认认真真的科学研究本事;他搞研究坚持“独立人格、自由思考”,一定要在材料中找课题,又通过材料解决课题,这就是所谓“让材料牵着鼻子走”,是按照自己当前知识量和思辨能力去完成,而不去追求时髦课题,吃人剩饭、拾人牙慧,更不去与人“商榷”而获得一点浅薄的名气,靠的是什么?靠的是“亮剑”精神 ;他的名言“不为会议写文章,不为职称写文章,不为稿费写文章”,至今仍然风靡于考古学界;他虚怀若谷,允许学生们有不同意见的同时,常给学生们讲:“你要踩在我的肩膀上搞研究,才能超过我”。他说:“聪明的人有无数,但未必都能成才、成家,非得下苦功夫不可。”我的理解是,绝顶聪明的人,往往事半功倍,这下糟了,这些人往往变得懒了,变得自以为是,满足于现状,满足于沽名钓誉,也往往举步不前,难成大业;自恃绝顶聪明的人,就更糟糕了,到处卖弄,好为人师,不屑于“三更灯火五更鸡”,最后空落个“聪明反被聪明误”的结局;聪明内敛,又肯勤下功夫、勤做功课,日复一日为学不倦的人,不显山不露水,水到渠成,顺理成章,为众公认。天道酬勤,这是颠扑不破的真理。张忠培先生从不自认为是个聪明人,但他的逻辑学运用的恰到好处,无论是描述考古学对象的发展、演变规律,还是平时讲话和发表论文字里行间都充满逻辑性,学生们开始时都觉得张忠培先生的文章难读,更难读懂,是没有像先生一样的形式和内在的逻辑水平和超常的思辨能力,慢慢地才逐步掌握了他的考古学文化的文字表述。用滕铭予的话来说就是“有时我见他时会想,那个大脑是如何在运转?”更为重要的是,他还运用了已有的考古学发现,总结出了考古学文化中尚未发现的时间和空间的考古学文化遗存面貌来,这就是他常常说的考古学上的“门捷列夫元素周期表”,拿这一张表去把握、去认识考古学文化,也就是用谱系的观点来观察考古学文化。他要求学生们尽最大的可能建立起一个个地区的文化谱系来,既能宏观的去把握,又能微观的去认识。

从以下三件事情,可以看出张忠培先生的为人处事和对考古事业的态度。

第一件是张忠培先生和同出一门的俞伟超先生的争论。他们的导师苏秉琦先生的考古学文化区、系、类型论和文明起源、形成与走向秦汉帝国道路的理论,上个世纪七十年代提出后,经过八十年代的实践,九十年代初期已经深入人心,成为中国考古学界的主流,下一步中国考古学应该走向何方?就成为整个中国考古学界所关心的事了。众所周知,当时直至当今中国考古学界还有人提倡及在搞“新考古学”“民族考古学”等,俞伟超先生发表了几篇“新考古学”的文章,于是就被一些人视为“新派”考古学的带头人;自然张忠培先生所倡导的实事求是、透物见人等研究考古遗存进而走近历史真实的主张,就成为“传统派”了。在一些人看来,“传统派”就是“僵化”“落后”的同义词,是迟早要被取代的对象;“新派”就是“先进”“进步”的代名词,是将来中国考古学的主导。在这关键时刻,张忠培先生一方面对“新考古学”的不切合实际提法进行了解析和批评,因为他有这个“底气”;另一方面“走自己的路”,强调“透过遗存层位与类型,方能探知考古学对象运动规律。考古学前进的必由之路,是深化层位学与类型学的研究。”说到底,还是“让材料牵着鼻子走”。因为张忠培先生既反对传统的教条主义,又反对新进口的洋教条,那种玩文字游戏、偷换概念、搞“先验论”的手法在他跟前是行不通的。表面上看是两位先生之间展开的激烈交锋,为此还惊动了美籍华裔考古学家张光直先生,他发表了《取长补短,百家争鸣——从俞伟超、张忠培二先生论文谈考古学理论》(《中国文物报》1994 年5 月8 日第3 版)。这些事,无疑对中国考古学的走向是大有裨益的,因为“事,不辨不明”。随着俞伟超先生生病、去世,逐渐使这场争论趋于平静。但张忠培先生在俞伟超先生的“追思会”上,写下了至今读起来仍能觉得他内心充满怀念、悲情的《了了,仍未了》,这也是一篇优秀的散文。张忠培先生认为“伟超和我都是苏门弟子,属于同一学派,彼此从来认为任何一学派的生命力,在于学派内部的争鸣,学术见解上的分歧”,“在这次中国考古学走向何方的问题上,伟超和我也有不同的认识,交锋争鸣,这显示了我们从业之道。争论归争论,我对伟超的为学,仍然怀着以往那样的心情,伟超发表的著作,我都认真拜读”,“90 年代以后,我和伟超的著述,形异而质同。他那股为推进三峡地区的文物保护和考古研究,敢冒风险,努力拼搏,令我敬佩,他那股在考古学上从不止步,高涨的求新热情,令我仰止。”一个“从业之道”,一个“形异而质同”,这,才是考古学家的胸怀,才是中国考古学的脊梁。

第二件是1991年,有人居然提出将湖北大冶铜绿山古代矿冶遗址的核心部位即7号矿体整体向东北搬迁400米,还煞有其事地说能给国家带来多少亿元的产值,为此国务院委托国家计划委员会会同国家文物局家邀请有关专家,于同年6月5日至10日在黄石召开“铜绿山古铜矿保护方案专家论证会”,张忠培先生亦在受邀之列。会上,中国科学院自然科学史研究所还没等专家发言完就散发了他们起草的《专家咨询意见》,代替专家表态“同意搬迁保护,以更好保护这一遗址”,明显是不把文物保护当成一回事而敷衍了事,也藐视了文物保护专家和他们从事的文物保护事业。张忠培先生当即意识到如若搬迁,将对铜绿山矿冶遗址的文物保护和文物价值带来巨大的损失和伤害,两次发言率先有理有据进行驳斥,争取了大多数考古学家们的支持,制止了这场闹剧,最后国务院下文才使这处古代少见的矿冶遗址就地保护下来,也使2013年申报世界文化遗产预备名单成为可能,为文物保护及文物保护与配合经济建设方面,文物和文物考古专家所处地位,树立了一个典范。大冶铜绿山古铜矿遗址保护管理委员会编的《铜绿山古铜矿遗址记忆》(科学出版社,2013年10月)收录他的《一次难忘的论证会》,回忆了此事的前前后后,其中还有两位“说客”找过他,张忠培先生评价其中一位时说,“这位教授思维敏捷,口才很好,话若悬河,使我难以插言,给我的感觉,他是来当说客的,人俗,话悬”,“人俗,话悬”,这就是张忠培先生的“可爱”而又“刻薄”的两面。没有他那种敢作敢为的做派和敢于直面现实的作风,何以为之?

第三件《文物季刊》的事,这是一种由山西省文物局主办的文物考古类专业期刊,从1992年开始几年间竟然办成了全国知名度很高的期刊,特别是1995年8月杨富斗先生担任主编以来,狠抓刊物学术质量,既能邀请来知名学者为之赐稿,张忠培先生就是其中之一,又能团结年轻新秀,我和我的同事们都是杂志的主要撰稿人。1999年7月局领导放着专业性、学术性较强的《文物季刊》不加珍惜,却要改头换面变成面向“大众”的《文物世界》,杨富斗先生不同意,他不能看到这本办得风生水起令人刮目相看的山西省唯一考古、文博专业杂志就此止步,给局领导提出保留《文物季刊》,另办《文物世界》的高见,在未得到采纳后便找到张忠培先生,张忠培先生为此事费过不少劲,也没有劝说动一意孤行的局领导,最后的结果可想而知。2011年先生应邀为《黄河蒲津渡遗址》作序时,专门谈到这件事,“新诞生的《文物世界》,送过我两、三期,我认为办的很糟,便给编辑部去了一信,说我不愿意再见到这样的刊物,不要再寄送给我了。从此我同这《文物世界》绝了缘。据说这个刊物现在还在办,但在文物考古界没有什么影响。历史已经证明,杨富斗要将《文物季刊》继续办下去的意见是正确的。真理不一定能战胜谬误,因为这谬误是被权利护着的。”还在好几个场合重新谈起这件事,但见报时给删去了,搞得张忠培先生很无奈。“真理往往掌握在少数人手里”,张忠培先生不止一次说过,譬如前几年搞学术工程就某个问题投票的事,先生也是极力反对,这是后话。

有师其必有其生,张忠培先生给学生们树立了一个大写的“人”的形象。反过来说,人要做不好,张忠培先生其他全都免谈。这种育人思想和榜样力量,且不说学生们受益终生,就是了解他的人,也会肃然起敬的。

教育理念

教育理念就是专业理念,与之相关联是治学道统。张忠培先生长期追求民国时期中央研究院历史语言研究所的考