专家观点

連先用:吳簡所見“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”再研究——以《竹簡》[柒]為中心

三國吳簡研究

長沙走馬樓三國吳簡以數量龐大、內容豐富著稱,其中竹簡部分又有相當大的比例屬於吏民簿。[1]2011年,凌文超先生利用採集簡中的壹·圖1、壹·圖2、叁·圖2、叁·圖4等4幅揭剝圖,[2]以及盆號相同的有關散簡,初步復原出兩份鄉級吏民簿,將其分別命名為“嘉禾四年小武陵鄉吏民人名妻子年紀簿”(以下簡稱“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”)和“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”。在此基礎上,又通過考察兩份簿書在戶計簡格式、戶人簡和家庭簡注記項目等方面的差異性,指出它們是兩種具有不同功能的吏民簿。[3]這一研究,不僅提出了一系列具有啟發性的觀點,也進一步奠定了吳簡鄉級吏民簿復原與研究的基本範式,具有重要的意義。不過,當時可資利用的只有散亂、殘斷較為嚴重的採集簡,相關論斷還需得到保存和研究條件更為理想的發掘簡的驗證。

在《竹簡》[柒]中,以Ⅱc15(柒·3528—4065)為主體的部分簡坨中也含有“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”的有關里名,並且其中還有大量的戶人和家庭成員與“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”相對應。藉助這種關聯,鷲尾祐子先生進一步復原了“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”中的若干成組家庭簡。[4]更為重要的是,她還據書式推測Ⅱc15等坨發掘簡很可能與“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”屬於同一簡冊。[5]約略同時,李淵先生則將這些簡視作另外一份“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”,並對其進行了初步的整理。[6]

結合日益增多的吳簡資料來判斷,鷲尾氏的推測應當是符合實際的,但其間還有不少需要論證、分析之處。同時,我們還發現,這份分散在採集簡和發掘簡中的簿書事實上並不包含南鄉等其他鄉的簡,在標題簡無存的情況下,稱之為“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”較為合適。此外,對於該簿的製作年份及其功用,以往也有不同的看法,我們認為其完成時間為嘉禾六年,係為戶稅徵收而作。茲就以上管見考述於下,敬請學界批評指正。

一、小武陵鄉轄里與“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”的定名

在對與小武陵鄉相關的各類戶口簿書進行整理與研究之前,必須首先確定該鄉由哪些里構成。在“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”所對應的壹·圖1中,有標題簡:“小武陵鄉 嘉禾四年吏民人名妻子年紀簿”(壹·10153·1·3),[7]凌文超先生據此判斷該圖及與之同盆的壹·圖2屬於小武陵鄉,結論可信。壹·圖2中現存5個里,由內而外依次為:吉陽里—高遷里—東陽里—平陽里—安陽里。不過,若進一步認為此即小武陵鄉的全部屬里,[8]則存在不少問題。

嘉禾四年吏民人名妻子年紀簿”(壹·10153·1·3),[7]凌文超先生據此判斷該圖及與之同盆的壹·圖2屬於小武陵鄉,結論可信。壹·圖2中現存5個里,由內而外依次為:吉陽里—高遷里—東陽里—平陽里—安陽里。不過,若進一步認為此即小武陵鄉的全部屬里,[8]則存在不少問題。

首先,壹·圖2中明確屬於安陽里的簡僅有1枚:“安陽里戶人公乘烝頡年五十七”(壹·10492·2·246)。並且,此人符合納筭標準卻沒有“筭一”之注記,[9]與所在簿書的整體風格相違。[10]同時,其位置處於揭剝圖的右下角,是闌入簡的可能性很大。換言之,小武陵鄉很可能並不包括安陽里。

其次,採集簡所見“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”主體保存於叁·圖2和叁·圖4中,共包含6個里,各里編次可復原為:宜陽里—宜都里—新成里—平陽里—東陽里—高遷里。[11]其中,平陽里、東陽里、高遷里亦見於“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”,而且相同里名下還有不少對應的簡文,[12]它們無疑屬於小武陵鄉。不過,宜陽里、宜都里、新成里卻不見於“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”,而“嘉禾四年南鄉吏民戶數口食人名年紀簿”中則明確包含宜陽里。考慮到吳簡中多有二鄉連記之例,故將整份簿書命名為“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”,在當時看來是較為合理的。[13]但是,近年對發掘簡中有關吏民簿的復原、整理顯示,吳簡中的里與鄉並非都是唯一對應關係,南鄉轄有宜陽里,並不等於所有的宜陽里都一定屬於南鄉。如都鄉中亦有宜陽里,但核對簡文,可以發現這3個宜陽里完全沒有重複的戶人,顯然不能認為它們都屬於南鄉。[14]

另一方面,越來越多的證據表明,吳簡中的二鄉組合是特定的,隸屬於同一個廷掾部。[15]其中,與小武陵鄉連記者均為西鄉:

因而,即便完整的簡冊是由小武陵鄉和另外一鄉的吏民簿所共同組成,該鄉也只能是西鄉,而與南鄉無涉。

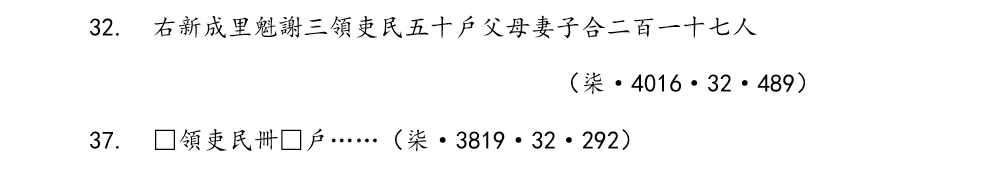

不過,從標題簡看,吳簡鄉級吏民簿均是以一個鄉為單位編製和提交的,除前引“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”標題簡外,又如:

迄今未見兩個鄉級吏民簿編在一起的情況。這樣看來,“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”應該並不包括小武陵鄉以外的簡,而只是一份單純的小武陵鄉吏民簿。在標題簡缺失的情況下,暫可稱之為“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”。[18]同時,與“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”相互補充,還可初步斷定小武陵鄉共轄有吉陽里、高遷里、東陽里、平陽里、新成里、宜都里、宜陽里等7個里。

二、對“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”發掘部分的辨析

如前所述,鷲尾祐子先生推測發掘簡中以Ⅱc 為主體的部分簡坨與以往被稱為“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”的吏民簿屬於同一簿書。我們讚同此說,因而結合上面對該簿屬鄉的判斷將其稱為“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”發掘部分。該部分中,Ⅱc

為主體的部分簡坨與以往被稱為“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”的吏民簿屬於同一簿書。我們讚同此說,因而結合上面對該簿屬鄉的判斷將其稱為“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”發掘部分。該部分中,Ⅱc 含簡最多(538枚),且絕大多數都是戶口簡,只有極個別例外。[19]與之對應的柒·圖32呈扇形(參圖一),明顯是以一簡為中心的“圓卷軸”狀簡冊的一部分。[20]另外,在與之發掘位置相近的Ⅱb

含簡最多(538枚),且絕大多數都是戶口簡,只有極個別例外。[19]與之對應的柒·圖32呈扇形(參圖一),明顯是以一簡為中心的“圓卷軸”狀簡冊的一部分。[20]另外,在與之發掘位置相近的Ⅱb (柒·2261—2391)、Ⅱc①(柒·2392—2423)、Ⅱc②(柒·2424—2445)、Ⅱc③(柒·2446—2470)、Ⅱc④(柒·2471—2518)、Ⅱc⑥(柒·2551—2682)、Ⅱc

(柒·2261—2391)、Ⅱc①(柒·2392—2423)、Ⅱc②(柒·2424—2445)、Ⅱc③(柒·2446—2470)、Ⅱc④(柒·2471—2518)、Ⅱc⑥(柒·2551—2682)、Ⅱc (柒·3196—3228)中,根據形制、格式、內容等判斷,也有相當數量的簡與之屬於同一簡冊。[21]

(柒·3196—3228)中,根據形制、格式、內容等判斷,也有相當數量的簡與之屬於同一簡冊。[21]

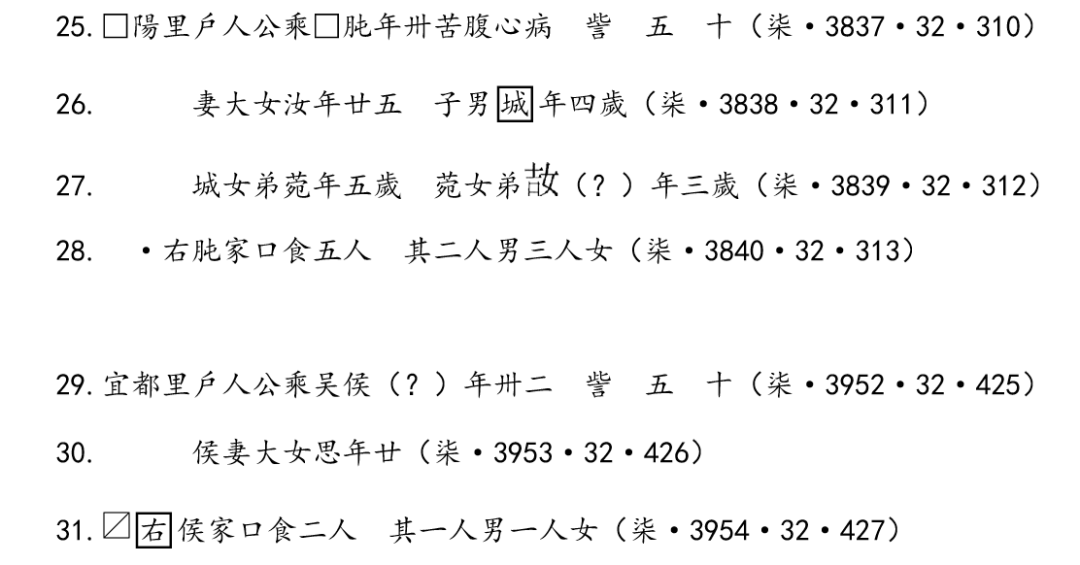

“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”發掘部分所涉揭剝圖中,柒·圖32最大,保存情況也最佳,故有必要予以重點分析。該圖中的竹簡分為上下兩部分,下部有字面朝上,厚達54層;上部有字面向下,僅13層,與下部的對應簡層構成有字面相對的簡冊核心。扇形揭剝圖的夾角約120度,其中所保存的竹簡數應當約為完整簡冊的約三分之一,據此估測,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”的用簡總量當在1600枚上下。前述採集簡和發掘簡中“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”所涉各簡坨(含闌入簡)共含簡1082枚,尚不及完整簿書的三分之二,仍有相當數量的竹簡闕如。

根據戶人簡等寫有里名的簡及相關成組簡判斷,柒·圖32中包含6個里,各里由內而外的次序為:吉陽里—高遷里—庾陽里—新成里—宜都里—宜陽里。不過,對於“庾陽里”的釋文,整理者並不十分肯定,而多釋作“庾(?)”或“ (?)”。[22]據圖版,“陽”前之字均十分模糊,難以辨識。依照現有簡文,“庾陽里”戶人簡存在兩種不同的格式:

(?)”。[22]據圖版,“陽”前之字均十分模糊,難以辨識。依照現有簡文,“庾陽里”戶人簡存在兩種不同的格式:

二者的主要區別在於有無“訾”之注記。同時,在編連上,第二種格式的簡絕大多數都處在第一種簡的外側(參見圖一)。由此看來,“庾陽里”所對應的很可能是兩個不同的里。

經過人名對比,還可發現二者分別與東陽里和平陽里存在對應關係,例如:

以上對應戶人的姓名、年齡、身體狀況均相同。據此,兩種格式不同的庾陽里應分別釋作東陽里和平陽里。[23]

校訂以後,可知“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”包含7個里。根據揭剝圖,各里由內而外的編次為:吉陽里—高遷里—東陽里—平陽里—新成里—宜都里—宜陽里(見圖一)。然而,這卻與“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”採集簡部分中各里的順序恰好相反。那麼,這是否說明發掘簡中以柒·圖32為中心的“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”發掘部分與之並非一簿,而是收卷起首端或各里編連先後順序相反的兩份“小武陵鄉吏民簿”呢?恐怕還不能這樣認為,原因有以下幾點:其一,測量圖版,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”採集部分的竹簡絕大多數長23.0—23.4cm,寬0.8—1.2cm,與發掘部分相符。

其二,在格式方面,採集部分與發掘部分特徵一致。[24]具體而言,戶計簡均為“ ”,家庭成員簡絕大多數為二人連記簡,且極少注筭。更值得注意的是里計簡,採集部分中保存著一組近乎連續排列的里計簡:

”,家庭成員簡絕大多數為二人連記簡,且極少注筭。更值得注意的是里計簡,採集部分中保存著一組近乎連續排列的里計簡:

其中,男女口數從第一欄開始書寫,特殊民戶與“不任調(役)”戶之後均注戶品而“(應)役民”之下不注。而發掘部分所見里計簡亦具有同樣的特徵(簡例詳後)。不過,採集部分里計簡中未見對“故戶”與“新占民戶”及其戶品的統計,這應當是由相關竹簡缺失所造成的。

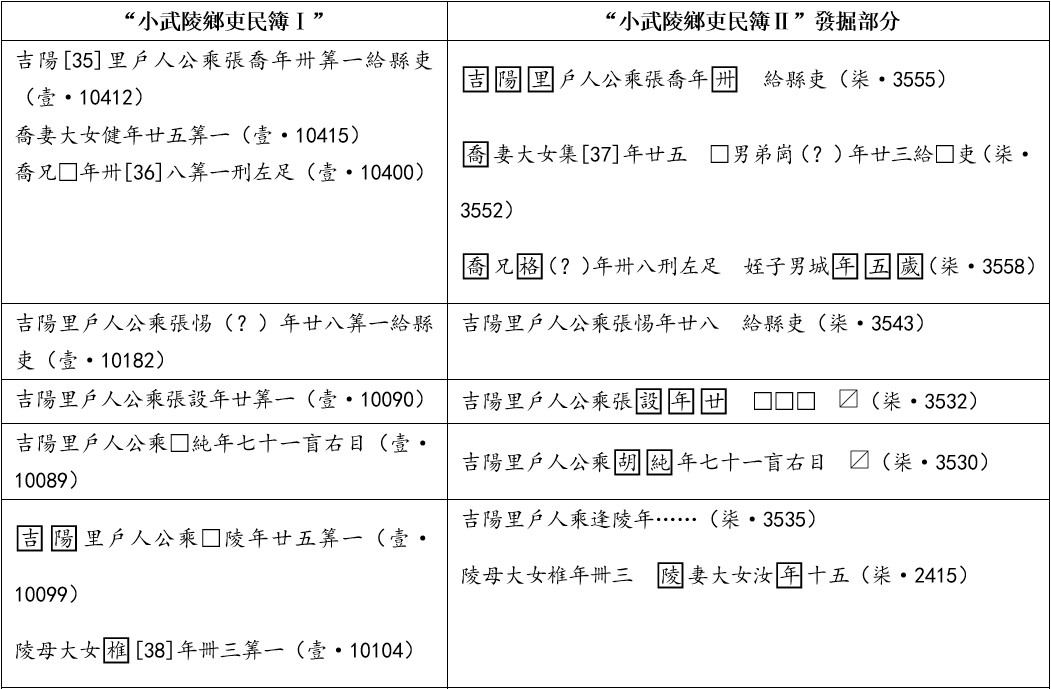

其三,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”的發掘部分與採集部分均與“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”存在不少姓名、年齡基本對應的簡文,[25]然而它們之間卻絕無重複。這反證兩者當是互補的一份簿書,而非相同的兩份。事實上,採集部分與發掘部分確實也存在互補的簡文,鷲尾祐子先生即舉出:

據凌文超先生復原,簡24亦屬於東陽里,[26]將二者的圖版放在一起,如合符契(見圖二)。由此看來,它們應當本屬一組。

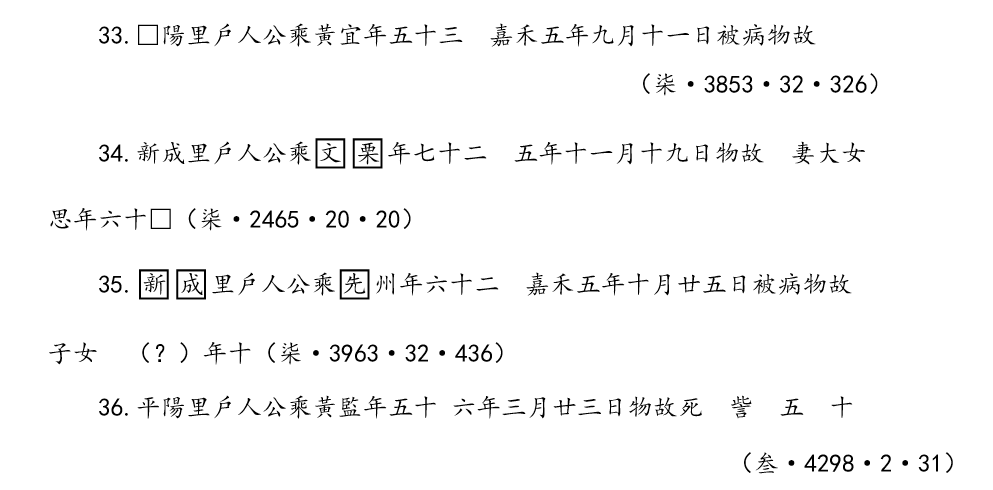

綜合以上因素,可以肯定,採集部分與發掘部分應屬同一簡冊。我們知道,各里由內而外次序相反的現象在“嘉禾六年都鄉吏民簿”與“嘉禾六年中鄉吏民簿”所涉的揭剝圖中同樣存在,其原因在於某些揭剝圖弄反了竹簡的有字面。[27]由於柒·圖32呈扇形,並且還保留著有字面相對的簡冊核心,出錯的可能性可以排除。因此,有字面弄反的應當是採集部分所對應的叁·圖2和叁·圖4。在將叁·圖2及叁·圖4中竹簡的有字面翻轉過來之後,其中各里的順序不僅與柒·圖32中相同,也與“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”一致。據此可知,吏民簿中各里的編連遵循著一定的次序,而非隨意為之。[28]另外,簡17—22以往被認為是新成里結計簡,[29]但是,根據竹簡有字面調整以後的揭剝圖,它們應編在新成里之前、平陽里之後,為平陽里結計簡。[30]由於柒·圖32中的竹簡所受擾動相對較小,在不加調整的情況下,即可找到不少揭剝號連續的成組家庭簡或其片段,如:

以上諸簡出自揭剝圖下部,有字面朝上,依逆時針方向(從左向右)整齊排列,此應即其在“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”中的原始編次。據此判斷,柒·圖32應為頂視圖。[31]又,該圖中屬里明確的里總計簡只有:

在揭剝圖中,該簡處在新成里家庭簡的外側(參圖一)。由於新成里家庭簡明確編在該簡之前(右),可知“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”應當是有字面朝內,從首端向尾端收卷的。[32]

三、“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”的製作年份

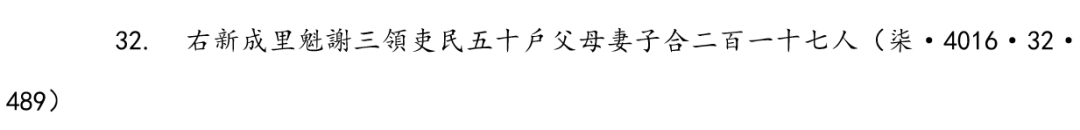

接下來需要考察的是“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”的製作時間。在前面的論證中,我們舉出一些“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”與“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”姓名、年齡均相同的竹簡,這樣的例子還有很多(詳見表一)。因此,唤y地說,兩簿所反映的人口信息基本上是同一年(即嘉禾四年)的,但尚不能據此認為“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”也製作於嘉禾四年,因為其中也有個別人口的年齡較“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”中大一歲(見表一中年齡塗灰者)。[33]

表一 “小武陵鄉吏民簿”Ⅰ、Ⅱ對應家庭簡例(部分)[34]

更為重要的是,該簿所見吏民物故的時間均為嘉禾五年或嘉禾六年:[54]

核對圖版,以上簡文中的“物故”注記均未有二次書寫的痕跡。尤其是,新成里多採用三人連記模式,中欄一般情況下還要繼續登錄其他家庭成員,因而也無日後補寫的空間。看來,物故信息在簿書製作時便已注入。既然如此,則“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”必成於嘉禾六年三月廿三日以後。鷲尾祐子先生認為,此簿抄寫於嘉禾六年的可能性很高。[55]考慮到吳簡的時間下限為嘉禾六年,[56]那麼其完成和提交時間又必在此年結束以前,[57]我們認為該簿製作的時間應該就是嘉禾六年,故亦可稱其為“嘉禾六年小武陵鄉吏民簿”。

四、“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”里計簡的格式復原

“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”所反映的人口信息主體上是嘉禾四年的,但其完成和提交時間卻是嘉禾六年,這就決定了其性質不可能是戶籍,[58]而是應縣廷要求而製作、具有某種特定功能的簿書。那麼,該簿因何而作?其功能是什麼?又為什麼會出現人口年齡與簿書提交年份不一的現象?凌文超先生曾據採集部分指出,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”家庭簡不注重對“訾”、“筭”的準確記錄與統計,發掘部分亦具有同樣特徵,因而首先可以肯定,該簿並非為徵收“訾”、“筭”而作。[59]而要確定其具體功能,則需進一步考察各里末尾的結計簡。

以內容為依據,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”中的里計簡大體上可分為以下幾項:(1)總計簡,目前僅見:

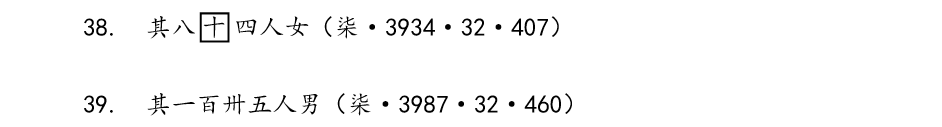

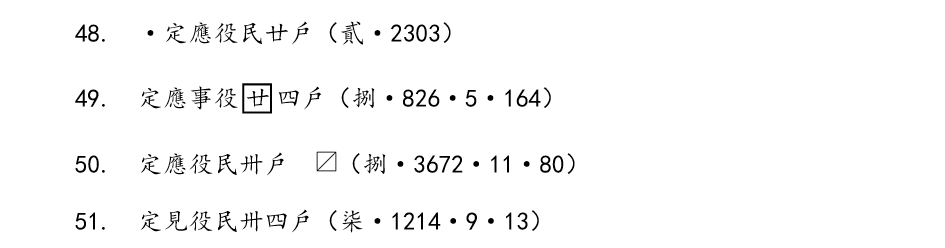

(2)男女口數統計簡,如:

(3)特殊民戶及其戶品統計簡,如:

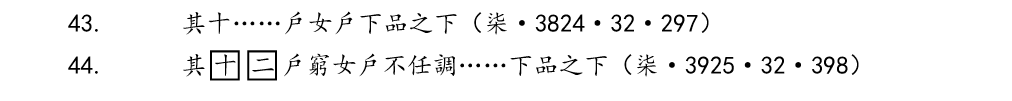

(4)“不任調(役)”戶及其戶品統計簡,如:

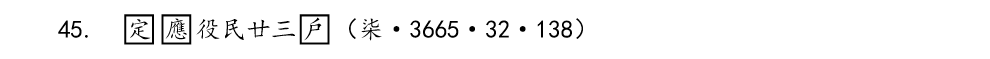

(5)“應役民”戶統計簡:

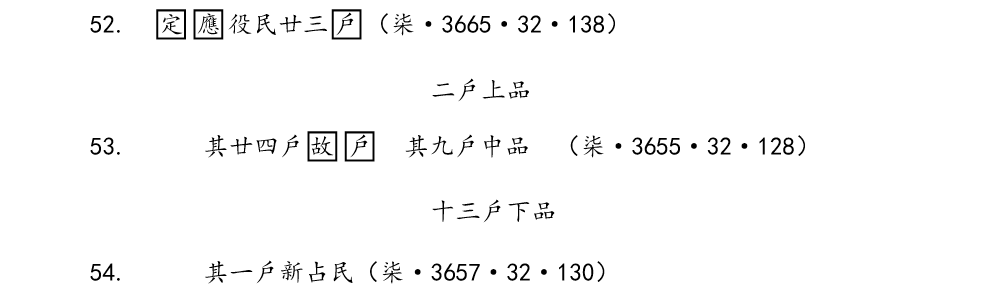

(6)“故戶”、“新占民戶”及其戶品統計簡,[60]如:

其二,從初步整理結果來看,吉陽里、東陽里和宜陽里同時保存著“故戶”與“新占民戶”統計簡,[63]三里中兩類民戶之和分別為25、30、34戶。在吳簡當中,里的規模一般為50戶或其上下,[64]可見里計簡當中“故戶”與“新占民戶”之和並非全里的總戶數,也就不可能排列在里總計簡之後。另一方面,吳簡中各里的"應役民"戶數一般都在20至40戶之間,[65]例如:

由此推知,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”中“故戶”與“新占民戶”之和當為“應役民”戶。

其三,從柒·圖32看,吉陽里結計簡中的“應役民”戶與“故戶”、“新占民戶”恰好是按逆時針方向連續排列的(參圖一):

這與圖中家庭簡的排列次序一致,當即其於簡冊中的原始順序。簡52中的“三”圖版做“ ”,隱約亦似“五”字。果如此,則此處“故戶”與“新占民戶”之和恰好就是“應役民”戶數,從而可證實前面的判斷。此外,前引簡46、47出自宜陽里,在揭剝圖中也是按逆時針方向連續排列(參圖一),這又進一步說明“應役民”戶中的“故戶”統計簡編在“新占民戶”統計簡之前。至此,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”各里結計部分的基本格式可復原如下:

”,隱約亦似“五”字。果如此,則此處“故戶”與“新占民戶”之和恰好就是“應役民”戶數,從而可證實前面的判斷。此外,前引簡46、47出自宜陽里,在揭剝圖中也是按逆時針方向連續排列(參圖一),這又進一步說明“應役民”戶中的“故戶”統計簡編在“新占民戶”統計簡之前。至此,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”各里結計部分的基本格式可復原如下:

五、“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”與戶稅攤派

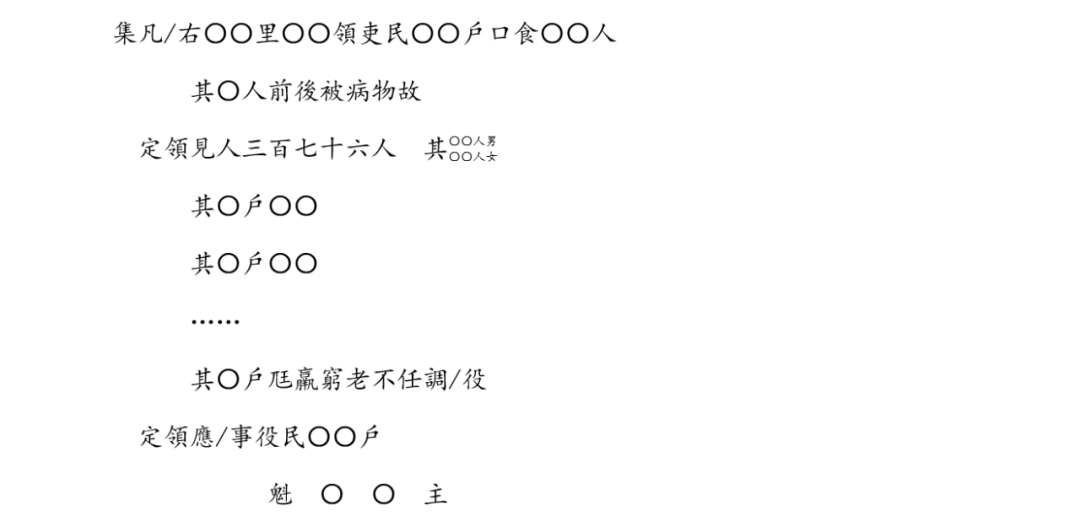

以往研究或據“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”中有對“定應役民”的統計,認為其與“嘉禾六年廣成鄉吏民簿”的性質一樣,係為派役而作。[66]但這類簿書的里計簡基本格式為:[67]

兩相比較,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”的總計簡均以“右”開頭,沒有魁名,最後也沒有“魁〇〇主”。在統計項目上,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”各里總計簡下缺少“被病物故”人數與“定領見人”數,又在“應役民”戶數統計簡下增加了對於“故戶”和“新占民戶”的統計。尤其是,對於各色民戶均加注戶品。[68]

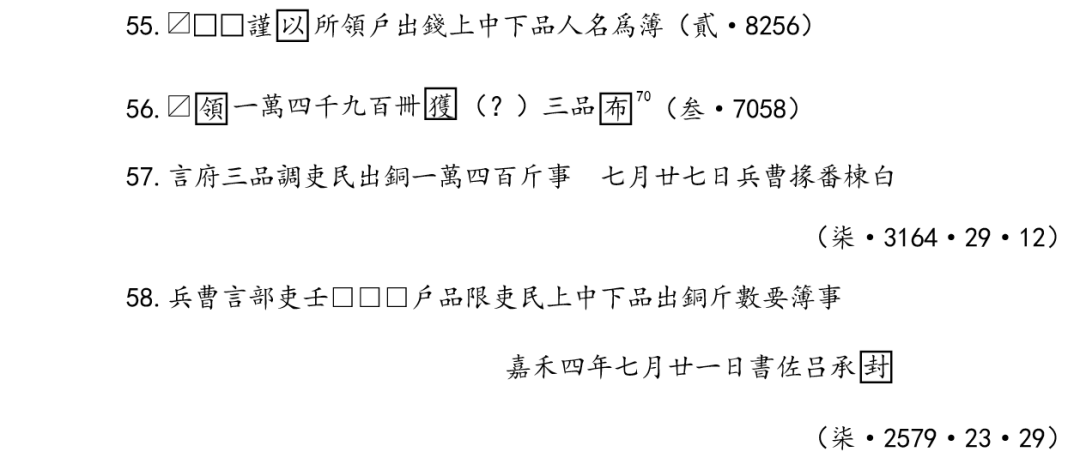

已刊吳簡中,與“嘉禾六年廣成鄉吏民簿”性質相同的是“嘉禾六年都鄉吏民簿”、“嘉禾六年中鄉吏民簿”。三者不僅屬鄉不同,並且還轄於兩個不同的廷掾部,其家庭簡體例雖亦有差別,但里計簡的項目類型與格式卻比較一致。[69]也就是說,相同性質的鄉級吏民簿,其里計簡格式應當是基本相同的。“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”與其他三鄉的里計簡差異明顯,意味著其性質與功能當有所不同,儘管其中也存在對“定應役民”的統計。由復原結果可以看到,對各種民戶均詳注戶品,是“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”里計簡的最大特色,這顯示戶品應當是此簿所關心的重點。隨之而來的問題是,這類簿書為什麼如此注重戶品統計?對"應役民"戶的戶品統計又為何還要進一步區分“故戶”與“新占民戶”?我們認為,這主要與孫吳依品攤派戶稅的制度有關。在吳簡中,有不少戶稅是要根據戶品的高下來確定實際繳納的多少的,目前所見有戶品出錢、戶品出布、戶品出銅等,簡例如:

以上竹簡雖均言“三品”或“上中下品”,但實際操作中更為複雜,受到多種因素的影響。如“不任調(役)”戶的戶品為下品之下,在三品以外,原則上應無需再繳納一些賦稅,但這在實施中有時卻不能落實。故吳簡中既見“三品布”,又有“四品布”,後者即將“下品之下”也視為一個獨立的戶等,並確定相應的徵收額度。[71]更為重要的是,吳簡民戶中還存在故戶、新戶之別,其賦稅負擔亦有所不同,是以戶品出錢在徵收中實際存在故戶上品、新戶上品、故戶中品、新戶中品、故戶下品、新戶下品六個等級。[72]“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”中的“應役民”戶進一步區分為“故戶”與“新占民”,應當也是因為二者在戶稅負擔上有所不同。

據《續漢書·百官志》,鄉吏的主要職責之一便是“知民貧富,為賦多少,平其差品”。這裏所說的品,很可能指的就是戶品。由此觀之,吳初的“依品徵稅”之制,應當也是對漢制的延續,而“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”的主要作用便在於為相關賦稅的徵收提供依據。至於它是為哪種(或哪些)戶稅的徵收而作,現在還不得而知。由於戶稅的徵收單位是戶而非個人,短時間內各戶人口年齡甚至數量的增減對此基本沒有什麼影響。再考慮到戶品本身也具有相對穩定性,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”中的人口採用兩年或一年以前的年齡信息,且不統計相關人口的物故情況,也就不足為奇了。附記:本文是在沈剛師的悉心指導下完成的,又蒙匿名審稿專家提出寶貴意見,謹在此一併致以論吹闹x意!

注:塗色部分為寫有里名的簡及相關成組簡。

注释:

[1] 吳簡竹簡部分現已出版8卷,分別為走馬樓簡牘整理組编著:《長沙走馬樓三國吳簡·竹簡》[壹]、[貳]、[叁]、[肆]、[伍]、[陸]、[柒]、[捌],文物出版社,2003、2007、2008、2011、2018、2017、2013、2015年。以下簡稱《竹簡》[壹]、《竹簡》[貳]等。

[2] 圖見《竹簡》[壹]下冊《附錄一》,第1115、1116頁;《竹簡》[叁]下冊《附錄一》,第909、910頁。

[3] 凌文超:《走馬樓吳簡採集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,原刊長沙簡牘博物館等編:《吳簡研究》第3輯,中華書局,2011年,後修訂為所著《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第96-153頁。大約同時,張朵先生也對這幾幅揭剝圖進行了相應的整理與研究,但總體上沒有超出凌文,參見所著《走馬樓吳簡吏民籍的復原與研究》,北京師範大學碩士學位論文,2011年。

[4] 鷲尾祐子:《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所,2017年,第9-28頁。

[5] 鷲尾祐子:《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,第92頁。

[6] 李淵:《走馬樓吳簡發掘簡“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”復原的初步研究》,陝西師範大學本科生畢業論文,2017年。

[7] 簡頂端原釋有“ ”,“

”,“ ”原釋作“□”,據凌文超先生意見改,參看所著《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第101頁,注①。

”原釋作“□”,據凌文超先生意見改,參看所著《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第101頁,注①。

[8] 凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第104頁。

[9] 吳簡中納筭的年齡區間為15-59歲(參于振波:《“筭”與“事”——走馬樓戶籍簡所反映的算賦和徭役》,原刊《漢學研究》22卷2期,2004年,修訂稿收入所著《走馬樓吳簡續探》,文津出版社,2007年,第137頁),但此區間內“給吏”、“疾病”和注“復”者,亦無需納筭(凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第141頁)。烝頡57歲,且無任何可以復筭的注記,符合納筭標準。

[10] “小武陵鄉吏民簿Ⅰ”中,“筭”的注記相當嚴格,參凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第133頁。

[11] 參凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第125-131頁。

[12] 凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第133-135頁。

[13] 凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第121-124頁。

[14] 參連先用:《吴簡所見臨湘“都鄉吏民簿”里計簡的初步復原與研究——兼論孫吴初期縣轄民户的徭役負擔與身份類型》,鄔文玲主編:《簡帛研究二〇一七(秋冬卷)》,廣西師範大學出版社,2018年,第262頁。

[15] 安部聡一郎著、劉峰譯:《典田掾、勸農掾的職掌與鄉——對長沙吳簡中所見“戶品出錢”簡的分析》,楊振紅、鄔文玲主編:《簡帛研究二〇一五(秋冬卷)》,廣西師範大學出版社,2015年,第249-250頁;徐暢:《走馬樓吳簡所見孫吳“鄉勸農掾”的再研究——對漢晉之際鄉級政權的再思考》,第29-30、33-34、39-40頁;凌文超:《走馬樓吳簡隱核州、軍吏父兄子弟簿整理與研究——兼論孫吳吏、民分籍及在籍人口》,“紀念走馬樓三國吳簡發現二十周年長沙簡帛研究國際學術研討會”論文,長沙,2016年8月,第90-91頁(該文後刊於《中國史研究》2017年第2期,但其中沒有關於勸農掾的分析)。凌文超:《新見“勸農掾料核軍吏父兄子弟木牘文書”補釋》,中國中古史集刊編委會編:《中國中古史集刊》第3輯,商務印書館,2017年,第71-72頁。

[16] “陸·188·6·17 ”中的數字,依次指卷次、出版號、揭剝圖號、揭剝順序號,以下皆同。又,《竹簡》各卷釋文對簡文中的空格均進行了統一,即不論簡文原留空多少,釋文一律空兩格(或一格),這不利於反映簡文本身的格式。這裏借鑒侯旭東先生的做法(見所著《長沙走馬樓吳簡<竹簡[貳]>“吏民人名年紀口食簿”復原的初步研究》,第87頁),對於不頂格而從第一欄開始書寫的(一般為各類小計簡),低一格;對於從第二欄開始頂格書寫的(一般為家庭成員簡、分項統計簡),低三格;對於從第三欄開始頂格書寫的,低六格;其他情況,酌情留空。

[17] “樂(?)”,原釋做“縣”。案,“縣鄉”在吳簡中未見其例。據圖版,“縣”字做“”,亦似“樂”字,而樂鄉在吳簡中例證甚多,據改。

[18] 新刊《竹簡》[伍]中亦見部分竹簡屬於“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”(主要見於伍·6339—7130),包含吉陽里、高遷里、東陽里、平陽里、新成里、宜都里、宜陽里等全部小武陵鄉屬里(而無安陽里),並見總計簡“小武陵鄉領吏民□百五十……口食二千□百卅三人”(伍·6552·33·48),這些可以為本文的有關判斷提供新的佐證。需要指出的是,“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”總計簡“右小武陵鄉領四年吏民一百九十四戶口九百五十一人收更口筭錢合□□一千三百卅四錢” (壹·4985)與“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”總計簡所見小武陵鄉人戶數量相較明顯偏少,這是以往認為小武陵鄉只有5個里的重要原因。那麼,如何解釋這種矛盾呢?其實,“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”僅為徵收“更口筭錢”而製作,並不登載那些無需交錢的人戶,因而其總計簡所統計的也只是小武陵鄉全部人戶的一部分。對此,拙作《吳簡所見“更口筭錢簿”整理與研究》(未刊稿)已有詳細探討,茲不贅述。

[19] 這些簡共有7枚,其中4枚為戶品出錢簡,分別為:柒·3843·32·316、柒·3844·32·317、柒·3845·32·318、柒·3846·32·319;2枚為賬簿類簡:柒·4058·32·531、柒·4063·32·536;剩下一枚為“頭死罪敢言之”(柒·3938·32·411),該簡是否包含在“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”內,容再考慮。

[20] 肖芸曉先生指出簡冊存在多種收卷方式,其中,“卷軸型”又分為“圓卷軸”和“扁卷軸”兩種,說見陳弘音、游逸飛:《簡牘形制與物質文化——古代中國研究青年學者研習會(四)報導》,簡帛網,2016年6月4日,http://www.bsm.org.cn/show_news.php?id=695。

[21] 鷲尾祐子先生已經注意到此點,見所著《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,第92頁。

[22] 惟一例外是“庾陽里戶人公乘□□年廿三給軍吏”(柒·3823·32·296),但圖版也相當模糊,難以辨識。

[23] 鷲尾祐子先生在復原中已做了部分校訂,見所著《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,第13、22、92頁。

[24] 鷲尾祐子先生已指出這一點,但未做詳論,參見所著《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,第92頁。

[25] 採集部分與“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”的對應簡例,參見凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第133-135頁;發掘部分與“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”的對應簡例可參看下文及鷲尾祐子:《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,第13-28頁。

[26] 凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第130頁。

[27] 參連先用:《吴簡所見臨湘“都鄉吏民簿”里計簡的初步復原與研究——兼論孫吴初期縣轄民户的徭役負擔與身份類型》,第246頁,注⑥;連先用:《吳簡所見“嘉禾六年中鄉吏民簿”的初步整理與研究——兼論吳初臨湘侯國的廷掾與鄉政》,未刊稿。對於吳簡揭剝圖有字面弄反的現象,我們已另作《長沙走馬樓吳簡揭剝圖辨疑——以竹簡正背顛倒現象為中心》(未刊稿)一文,茲不贅述。

[28] 凌文超先生此前已有這樣的推測,參看所著《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第二章《嘉禾四年南鄉戶籍與孫吳戶籍的確認》,第131-132頁。

[29] 凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第122-123頁。

[30] 簡17、18中男女口數相加為219人,與較簡32多出2人(“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”結計簡中沒有“物故”統計項),亦能印證簡17—22並非新成里結計簡。

[31] 吳簡揭剝圖的視圖判斷,遵循以下規律:由於簡冊一般是從右至左書寫,有字面朝內收卷,故在底視圖中,無論從首端收卷還是從尾端收卷,簡文都當按順時針方向閱讀;相應地,在頂視圖中,無論從哪一端收卷,簡文都當按逆時針方向閱讀。反過來,如果揭剝圖中的簡文需要按順時針方向閱讀,那該圖一定是底視圖;若簡文是按逆時針方向閱讀,則揭剝圖必然為頂視圖。

[32] 李淵先生已指出此點,但未列舉里計簡在家庭簡之外這一必要證據,見所著《走馬樓吳簡發掘簡“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”復原的初步研究》,第13頁。

[33] “小武陵鄉吏民簿Ⅱ”採集部分也存在這種情況,參見凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第134頁。

[34] 相關對應簡例,係結合既往整復原結果及我們的進一步整理所得,參凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第125-135頁;鷲尾祐子:《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,第9-28、91-99頁;李淵:《走馬樓吳簡發掘簡“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”復原的初步研究》,第28-29頁。

[35] “吉陽”原釋作“高遷”,據圖版及對應關係改。

[36] “卅”原釋作“廿”,據圖版及對應關係改。

[37] 據對應關係,“大女集”與“大女健”當為一人,但從圖版無法肯定,故存其異。

[38] “椎”原釋作“胡”,據圖版及對應關係改。

[39] “杲”原釋作“□”,據凌文超先生意見改,參見所著《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第98頁。

[40] “角”原釋作“□”,據凌文超先生意見改,參見所著《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第99頁。

[41] “卅”原釋作“卌”,據圖版及對應關係改。

[42] “卒”原釋作“吏”,據圖版及對應關係改。

[43] 整理者注:“年”上□右半殘缺,左半從“金”。

[44] “廿”原釋作“十”,據對應關係改。

[45] “六十”後原釋有“八”字,據圖版刪。

[46] “冷”原釋作“泠”,據圖版改。

[47] “廿”原釋作“卅”,據圖版及對應關係改。

[48] “是”原釋作“ ”,據圖版及對應關係改,下簡同。並參鷲尾祐子:《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,第120頁。

”,據圖版及對應關係改,下簡同。並參鷲尾祐子:《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,第120頁。

[49] “了”原釋作“□”,據圖版改。

[50] 據對應關係,“縣吏”當做“縣卒”,然據圖版尚不能肯定,暫列此存疑。

[51] 該簡出自採集簡第13盆,凌文超先生整理中未收。不過,其於內容、形制、格式等方面的特徵均與“小武陵鄉吏民簿Ⅰ”相同,據補。

[52] 該組對應關係屬於東陽里。

[53] “然”,原釋作“ ”,據圖版及對應關係改。

”,據圖版及對應關係改。

[54] “小武陵鄉吏民簿Ⅱ”中有:“宜都里戶人公乘區上年七十二 腹(?)心病 嘉禾二年正月十四日被病物故 訾 五 十”(柒·3977·32·450) ,然而,查對圖版,“二年”之“二”字模糊不清,或當釋作“五”字。

[55] 鷲尾祐子:《資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯—走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原—》,第93頁。

[56] 參《竹簡》各卷《附錄》中的“紀年索引”。

[57] 此前凌文超先生指出,“小武陵鄉吏民簿Ⅱ”中平陽里所見人口的年齡均是嘉禾四年的,簡36意味著該簿在嘉禾六年仍在使用(見所著《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第132頁)。這實際上沒有注意到簡36所見物故注記並非後來補寫。

[58] 李淵先生認為該簿是“為了編造賦役類戶籍由里—鄉這一系統所提供的材料本”,見所著《走馬樓吳簡發掘簡“小武陵、南鄉等吏民人名年紀口食簿”復原的初步研究》,第31頁。

[59] 參凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第133、135頁。

[60] 需要說明的是,有2枚“新占民”統計簡沒有戶品注記:“其一戶新占民”(柒·3657·32·130 )、“其六戶新占民”(柒·3810·32·283)。這或是由於漏寫,也有可能是因為“新占民”戶一般都是下品,故可省寫。

[61] 參連先用:《吴簡所見臨湘“都鄉吏民簿”里計簡的初步復原與研究——兼論孫吴初期縣轄民户的徭役負擔與身份類型》,第239-314頁。

[62] 參連先用:《吴簡所見臨湘“都鄉吏民簿”里計簡的初步復原與研究——兼論孫吴初期縣轄民户的徭役負擔與身份類型》,第239-314頁。

[63] 有關竹簡隸屬各里的情況,可參考圖一,茲列其簡號如下:吉陽里“故戶”(柒·3655·32·128);吉陽里“新占民戶”(柒·3657·32·130);東陽里“故戶”(柒·3826·32·299);東陽里“新占民戶”(柒·3810·32·283);宜陽里“故戶”(柒·4044·32·517);宜陽里“新占民戶”(柒·4045·32·518)。

[64] 詳參連先用:《吳簡所見里的規模與吳初臨湘侯國的戶籍整頓》,《中國農史》2019年第1期,第46-56頁。

[65] 在此範圍以外的簡例目前僅見:“定應役民十九戶”(貳·1973);“定領役民卌一戶”(柒·450·6·194);“定領役民卌三戶”(捌·620·4·139)。

[66] 凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第三章《戶籍簿及其類型與功能》,第136-137頁。

[67] 參連先用:《吴簡所見臨湘“都鄉吏民簿”里計簡的初步復原與研究——兼論孫吴初期縣轄民户的徭役負擔與身份類型》,第269-270頁。

[68] “嘉禾六年廣成鄉吏民簿”的特殊民戶統計簡中時或亦注戶品,但很不嚴格,參侯旭東:《長沙走馬樓吳簡“嘉禾六年(廣成鄉)弦里吏民人名年紀口食簿”集成研究:三世紀初江南鄉里管理一瞥》,原刊邢義田、劉增貴主編:《第四屆國際漢學會議論文集:古代庶民社會》,中研院,2013年,修訂稿收入所著《近觀中古史:侯旭東自選集》,中西書局,2015年,第126-127頁。

[69] 參連先用:《吴簡所見臨湘“都鄉吏民簿”里計簡的初步復原與研究——兼論孫吴初期縣轄民户的徭役負擔與身份類型》,第239-314頁;連先用:《吳簡所見“嘉禾六年中鄉吏民簿”的初步整理與研究——兼論吳初臨湘侯國的廷掾與鄉政》。

[70] “布”原釋作“□”,據凌文超先生意見改,參看所著《走馬樓吳簡上中下品戶數簿整理與研究——兼論孫吳的戶等制》,《中國經濟史研究》2016年第3期,第170頁。

[71] 凌文超:《走馬樓吳簡採集簿書整理與研究》第六章《庫布賬簿體系與孫吳戶調》,第389頁;譚翠:《走馬樓吳簡中的“四品布”》,陳建明主編:《湖南省博物館館刊》第10輯,嶽麓書社,2014年,第301頁。

[72] 相關研究很多,可參凌文超《走馬樓吳簡三鄉戶品出錢人名簿整理與研究——兼論八億錢與波田的興建》,《文史》2017年第4輯,第29-87頁。

原刊中國文化遺產研究院編《出土文獻研究》第18輯,上海:中西書局,2019年,本次推送在底稿的基礎上校訂了個別文字錯訛。引用請以原文爲準。感謝連先用先生授權發佈。

“三國吳簡研究”專輯組稿:戴衛紅 徐暢

編輯:劉藝穎

长按二维码关注中国魏晋南北朝史学会

预览时标签不可点