深度阅读

安西:古河床里掩藏的水道

安西:古河床里掩藏的水道

文/非我

在悬泉那还没有成形的资料馆里,我看见了一张影印的照片。

那张照片中人物的眼神,令人心碎。虽然那只是一张照片,也确信来自现当代的样貌复原,但那种凄凉,能渗进骨头。那就是“细君公主”。又名《细君公主歌》或《黄鹄歌》的《悲愁歌》,也令人肝肠寸断。

吾家嫁我兮天一方,

远托异国兮乌孙王。

穹庐为室兮旃为墙,

以肉为食兮酪为浆。

居常土思兮心内伤,

愿为黄鹄兮归故乡。

公主愿变成一只鸟儿飞回故乡。

可是,这个愿望是不可能实现的。

她给汉庭派送出去的信件没有得到回应,而两年之后,她魂断西北大漠。

我不知道脚下这片土地是否是细君公主落脚的地方,也许是,也情愿是。从很多资料考证,当时的乌孙是游牧部落,曾以游牧小国的方式在以敦煌为核心的河西走廊,和阳关、玉门关外的天山脚下,建立过部落式国家。按理说,这样的弹丸之国没有资格进入大汉的眼皮,但他因为地域的重要性在大汉的眼里享尽特殊。这个女人,她在被张骞凿通西域后成为大汉的一颗棋子,而且变成了一颗相当重要的棋子。

其实,这颗棋子并没有发挥出预估的历史作用。

相反,那个叫细君的公主却随着那首悲切的挽歌,进入了司马迁的《史记》。

《史记·大宛列传第六十三》:

臣(张骞)居匈奴中,闻乌孙王号昆莫,昆莫之父,匈奴西边小国也。

《汉书·张骞李广利传》:

天子数问骞大夏之属。骞既失侯,因曰臣居匈奴中,闻乌孙王号昆莫。

昆莫父难兜靡本与大月氏俱在祁连、敦煌间,小国也。

由此可以证实,当时的敦煌地盘上,曾有乌孙建国。

其实,春秋战国以前,乌孙曾在现今宁夏固原一带游牧,其后他们才逐渐迁徙到河西走廊地区,是典型的逐水草而居。哪里有水有草,哪里就是他们的家园。也即是说,水,是游牧民族的命根子。游牧民族的最高理想,就是对水的追逐。

在敦煌这片土地,乌孙们以流浪的方式建过国。

后来,他们发现了更加美好的水草,进入了天山南北。

还因为,另外一支游牧部落的兴盛,逼迫着让他们退出了传统的草场。那个部落就是跟黄河流域的汉民族缠斗了好几百年的匈奴。匈奴的强大让汉帝国吃尽苦头,弱小的乌孙部落更不在话下,只好卷起行李走人。所以,当张骞出使西域将这些情报汇报给汉朝的时候,汉朝的皇帝便笑了。敌人的敌人就是朋友。于是告知敌人的敌人,咱们一起对付匈奴。但乌孙王说我们链接姻亲吧,姻亲关系更牢固,咱们一致对外理由就更充分。

于是,皇帝的目光瞄准了江都王刘建的女儿。为什么千挑万选瞄准了这厮的女儿呢?因为这家伙有反心,畜生一般的荒淫,不拿他家女儿献贡简直是天理不容。于是,皇帝授其女为公主称号,一声令下,其女含泪西去大漠深处,当了乌孙王的小老婆。

推算起来,刘细君的曾祖父是汉景帝刘启,祖父是汉武帝刘彻之兄刘非,正牌的西汉宗室,但她的命运是由父亲刘建一手书写的。其父江都王刘建,是个荒淫无道的诸侯王,在元狩二年(前121年)企图谋反未成后自杀,刘细君的母亲以同谋罪被斩首。当时,刘细君因年幼而幸免于难。

看见汉庭给了老迈的乌孙王一个小女子拉拢关系,匈奴也同样给乌孙王送去一个小女子。乌孙王左右为难,但也左右通吃。可惜肉身老迈,好日子不长,早早地挂了。按照乌孙的风俗,继承者不仅要继承老王的江山社稷,还要继承老王的妻妾。而继位的又是老乌孙王的孙子,也就是说,这跨度实在有点大。细君公主毕竟深受汉文化熏陶,飞信三千里报告汉武帝,要回到汉室。汉武帝想想,得了吧,江山社稷为重啊。于是,细君远远地听见了皇帝那一声叹息。度日如年。细君写下了悲歌,幻想变成一只鸟也要飞回汉室。

但她不可能变成一只鸟。因为生产调理不周,加之气血攻心,郁郁寡欢,最后命丧大漠。

对这事,后世的诗人们不忍心,以诗为祭。白居易为之咏叹:

乌孙公主归秦地,白马将军入潞州。

画角三声刁斗晓,清商一部管弦秋。

黄庭坚也为之感伤:

公主坎坷路,天涯凄凉人。

秋风瑟瑟秋悲凉,愁云荡荡愁断肠。

路远迢迢路望尽,山高重重山凄凉。

在这悲凉的句子面前,我无语凝噎。一个以王权为重的朝代,人权轻如鸿毛。幸好有诗人,他们的文字是一个民族悲情历史最妥帖的安魂药和创可贴。我突然觉得书写《再敦煌》的心路历程中,我的身心都贴满了这种创可贴。

安西,现在叫瓜州。一个以瓜闻名的地方。

安西之名,始于康熙年间。康熙帝在安西布隆吉大败噶尔丹部属3000余人,始称“安西”,取意为“安定西域”。安西地名一直沿用到2006年才更为古老的名字“瓜州”。改名自有改名的用意,有人说为了打旅游牌,卖瓜;也有人说安西谐音“安息”,听着不舒服。

瓜州地处古丝绸之路的黄金地段,西域门户,也是敦煌艺术的中心地带,还相传是《西游记》人物原型地。传说《西游记》里的“孙悟空”的原形乃瓜州人,胡人。因为胡人满身毛发,状若猴,小说里便以“美猴王”形象出现。吴承恩老先生写的是小说,不是史记,但当地人更愿意忠于“原形地”这样的说法。

这里还是草圣张芝的故乡。稍通文墨的人都知道中国书法里张芝的重要。为了打旅游这张牌,当地还斥资建造了张芝书法园,设立了“张芝奖”全国书法大展。张芝的书法具有里程碑意义,后来的怀素等人都是向他学习的。

张芝,生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约192年),字伯英。出身官宦家庭,大司农张奂之子。与钟繇、王羲之和王献之并称“书中四贤”。

张芝擅长草书中的章草,将当时字字区别、笔画分离的草法书

写形式改为上下牵连富于变化的新写法,富有独创性,影响很大,有“草圣”之称。北京大学教授、引碑入草开创者的李志敏这样评价:

张芝创造了草书问世以来的第一座高峰,精熟神妙,兼善章今。

告别张芝,我在瓜州逐水而去。

安西境内有两条源于祁连山的河流。

一条是疏勒河,在安西境内流程242公里,流域面积1.28万平方公里。

另一条是榆林河,流程118公里,流域面积5494平方公里。

种瓜得瓜。种瓜要水。所幸疏勒河和榆林河为瓜州这片广阔的戈壁和荒漠混生的土地提供了生命的琼浆玉液。

这两条河都发源于祁连山。前边已经说过,祁连山既是丝绸之路甘肃河西道与丝绸之路青海吐蕃道的地理屏障,也是千里河西大走廊和河湟谷地的生命源泉。发源于雪山的径流,聚溪成河,最终汇聚成河西走廊几条著名的大水系,比如黑河,比如疏勒河,还有党河,它们是古丝绸之路的奶汁。面对广袤的大漠,这些水显得紧张和稀缺。正因为这种紧张关系,丝绸之路上的河流才格外著名。要是在南方,这些水可能微不足道。

泛舟古疏勒河的河床,我幻想着巨大的滔天流水。

我首先想到了疏勒河养大的孩子——河西走廊上著名的作家王新军先生,他有散文《疏勒河》:

对一条河的爱,永远没有终点。

我对疏勒河的这份感情就是这样,无论何时何地,只要想起这三个字,一种莫名的亲近油然升起,心神也仿佛忍不住要扑向那片丰饶的土地。

这条河也是王新军的生命之河。

我对疏勒河的重新认识,是从来到一个名叫七墩的地方开始改变的。

七墩地处瓜州县的东北角,也就是玉门的西北角,七墩北面就是那条从我家门前一路西来的古老河流。自从改道以后,疏勒河的名字就一直出现在历代官修的史地典籍里。当然,有时候还有别样的叫法,比如苏来河。其实它一直在沿着疏勒河冲积扇的边缘行走,这里沉积的深厚沙土,涵养了高山雪水,使河流在枯水的季节得以重生。

是这厚厚的黄土一次次给了河流新的生命。

在这篇字数不长的文章里,他也谈到了锁阳城。锁阳城是疏勒河岸绕也绕不开的高光点。疏勒河之水哺育出的这处戈壁里的奇迹,王新军这样说:

河流是大地的血脉,疏勒河在唐代的时候,奔出昌马峡口不久便折头向西了。

在瓜州锁阳城遗址周边,灌溉设施齐备的古代农田至今清晰可见,其规范程度与规模,见证了当年锁阳城作为唐王朝边疆大邑和西域门户繁盛数百年的奇迹。据专家考证,当年锁阳城及周边,人口当在三十万以上。疏勒河的一次改道,改变了这座古城的命运,使它彻底沦为孤城,最终不得已地走向废弃。

我决意以“水岸敦煌”进行书写时,才发现与锁阳城擦肩而过。

虽然,从桥湾而下,去过好几次那个珍藏着“人皮鼓”的桥湾博物馆,也顺道到双塔水库吃了好几次鱼,虽然那鱼的味道并不怎么样。好几次,我眼望荒野,其实就在那荒野的深处,就有沦落为废墟的锁阳城。

据《大唐西域记》记载,高僧玄奘赴印度取经路过瓜州,在此讲经说法半月有余。有专家认为,锁阳城是“古代沙漠化演进过程创举沧桑变化的典型标本,是中国西部古文化遗存和独特自然景观结合最为完美的旅游景点。”

从网络搜索词条上得知:

锁阳城原名苦峪城,在甘肃省瓜州县城东南约70公里的戈壁滩上,始建于汉,兴于唐,其他各代都不同程度地重修和利用过。其形制保存了典型的唐代古城风格。

当然还有神奇的传说。

传说唐代名将薛仁贵奉命西征,打到苦峪城中了埋伏,被哈密国元帅苏宝同围困在城中。唐军虽然多次出击,但仍然破不了重围。城中粮草断绝,危急之时,老将程咬金杀开一条血路去长安搬兵,薛仁贵便与将士一起节衣缩食,以待援兵。这期间,薛仁贵发现城周围田地里生长的一种植物,像红萝卜一样,可食,便命将士挖来充饥,此乃壮阳之物锁阳也。

后为纪念锁阳解救全军性命一事,把苦峪城改为锁阳城。

这是合情合理的传说。锁阳,西北大漠特产,似阳具,有壮阳功效,与肉苁蓉一样被中药列为阳举圣物。这种东西状貌奇特,令人不堪目睹。雪天里,四处厚积白雪,就锁阳生长之处不见积雪,可见阳性之足。我曾在沙漠里挖掘过,也曾大快朵颐,至于能否助阳倒是另论,不过拿来充饥救命完全没有半点夸张。

百度词条里这样渲染:

锁阳分布于中国多省区,中亚、伊朗、蒙古也有分布。生于荒漠草原,草原化荒漠与荒漠地带的河边、湖边、池边等。锁阳能补肾、益精、润燥,主治阳痿遗精、腰膝酸软、肠燥便秘,对瘫痪和改善性机能衰弱有一定的作用。

《本草纲目》里李时珍也这样说:

锁阳出肃州。生鞑靼田地。野马或与蛟龙遗精入地,久之发起如笋,上丰下俭,鳞次栉比,筋脉联系,绝类男阳,即肉苁蓉之类。

其实锁阳城,还是唐王朝最为重要的边隘。

它的兴盛,代表了一个朝代对西域大地的管控力。

以史为据,唐朝对西域大地开疆拓土的气概,胜过于汉武大帝。从唐朝设置的安西都护府管辖的地域来看,汉王朝的西部疆域已经拓展到了极限。唐王朝设置的安西都护府,从唐太宗贞观十四年(640年)起,到唐宪宗元和三年(808年)止,共存约170年。

管辖范围包括今新疆、哈萨克斯坦东部和东南部、吉尔吉斯斯坦全部、塔吉克斯坦东部、阿富汗大部、伊朗东北部、土库曼斯坦东半部、乌兹别克斯坦大部等地。

这是唐朝承袭汉武大帝开疆拓土很雄壮的一次地图边界。

从安西都护府的疆界我们不得不承认,唐朝是最有气度的朝代,不仅仅它开放包容,长安城是当时世界上最大的城市,还因为它有文化。唐诗所营造的纸上盛世,也堪称完美。一寸江山一寸血,没有哪寸土地是用舌头谈判得来的。

箭镞坠落之地,就是大唐的边界。

至今的葱岭、帕米尔高原这样的地理名词,都能唤醒血液狂奔。我也给自己制定了书写的边界,当《再敦煌》落笔,我的目光将毅然决然走出古阳关和玉门关的河床,穿过大海道,投向这片高地。对祖宗领地的巡视,匹配汉唐子孙的称谓。

当下,我得将目光再次沉落在安西这片古疏勒河的河床。

在一泻千里的古河床,似乎有话要说。

疏勒河在瓜州的古河床也并不明确,至于河岸河道,那只是一个概念。没有谁能看得见疏勒河的古河床,即便借助遥感卫星也难以分辨。当水只留下一个过往的概念,当千里大地只是一床卵石,谁能将一条河清晰地指认?

指认,只能是情感的。

河会改道,因此最不可靠。水的形状也是人为的,它自己无形无状,自由自在,无拘无束。这种旷达的不受拘束的豪放状态,没有任何一种物质可比。所以说,对水的认知,讴歌也罢,伤怀也罢,都不要轻易上当。人的情绪在它面前,都不值一提。它已经超越了具象,呈现的是万象。

万象之象,就是道。

也就是老子之所谓的道。

所以,在《老子》里,老子有对水的客观认知。这种认知,千年之后的我们依然只是懵懂难懂。因我们的双眼早就蒙蔽了尘灰。这种世俗的尘灰,让人类变得越来越急不可耐,越来越利欲熏心,越来越兽性昭然。因为我身边的人类大抵没有道,没有宗教,他们是一群被上帝散放的羊。

我宁愿再次在水岸敦煌的叙述里,找到水的道。这也是《再敦煌》的道。

此刻,站在疏勒河边,看见了老子对水的诠释:

上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

老子的意思是指,至高的品性像水一样,泽被万物而不争名利。不与世人一般见识、不与世人争一时之长短,做到至柔却能容天下。

在道家学说里,水为至善至柔;水性绵密,微则无声,巨则汹涌;与人无争却又容纳万物。水有滋养万物的德行,它使万物得到它的利益,而不与万物发生矛盾、冲突。

人生之道,莫过于此。

拿我的解释就是:上善若水,水的善来自滋润万物而又不与万物争光辉。

水不争光辉,而它自身已经满是光辉。

孔子也说:水有九德,是故君子逢水必观。《孔子家语·三恕》:

孔子观于东流之水,子贡问曰:君子所见大水必观焉,何也?

孔子对曰:其不息,且遍与诸生而不为也。夫水似乎德,其流也则卑下,倨邑必循其理,此似义;浩浩乎无屈尽之期,此似道;流行赴百仞之嵠而不惧,此似勇;至量必平之,此似法;盛而不求概,此似正;绰约微达,此似察;发源必东,此似志;以出以入,万物就以化洁,此似善化也。水之德有若此,是故君子见,必观焉。

孔子将水更加人格化,更加具体化。孔子说水有九种品德:为。义。道。勇。法。正。察。志。善。

所以,子在川上曰:

逝者如斯夫,不舍昼夜。

意思就是,天地之化,往者过,来者续,无一息之停,乃道体之本然也。

孔子站在大河岸边,一声叹息,接天德。接天德者才可以称之为王道。

这是2018年7月的夏天,烈日当空。当我站在安西疏勒河古河道上时,我看不见水,也看不见自己,我两眼昏花和迷茫。我感觉到自己的渺小,又感觉到天地万物之间的虚无。斯时我口干舌燥,苍黄的戈壁上砂砾被晒得暴跳,一条四脚蛇躲在一丛枯萎的骆驼刺里,它装死的模样形同一节枯枝。我使劲吞咽了一下喉咙,只觉得喉咙里火烧火燎。那只四脚蛇赶紧窜逃,它似乎听到了我喉咙里的焦渴声。

我环顾四野,没有一滴水。

水在这片土地已经仓皇逃遁。我孤零零地躺在干涸的河床之上,幻想着水岸波光,我知道这是自欺欺人。我不做毫无意义的反抗,我投降于水。

这时,一头毛驴姗姗而来。它走得十分缓慢,缓慢的时间似乎都已经熔化了。当它走到我身边,我连看它的力气都没有了。但我还是瞟了它一眼,那一眼,就激活了我生命的水系。因为,毛驴车上满满一车西瓜,还有一个瓜农,他满脸阳光,惊讶地看着我。

我说:水。

他一动不动。

我说:水啊。

他还是一动不动。

我还想说“水”,但我已经没有力气说出口了。等我醒来的时候,太阳已经西垂,我的身体依旧瘫痪在疏勒河的古河床上。那丛枯死的骆驼刺不见踪影,那条四脚蛇也不见了踪影。那头毛驴呢,还有那个老汉?我一个激灵坐起来,依然能清醒地回忆起我跟老农的对话。

他说:你来这里干什么?

我说:我来找水,找源,找根。

他说:水本来就无源无根,你到何处找?

我说:大河之上。

他摇摇头。

我说:祁连之巅。

他还是摇摇头。

我说:天地之间。

他不摇头了,但也不说话。

我说:你为什么不说话?

良久,他说:天地在,道已无。

这话好熟悉,我莫名惊诧,以为是老子。

等我醒过来,我发现自己干干地坐在疏勒河的河床之上。四野茫茫,一个影子也没有。我有些遗憾,也万分惊恐。这时候一个声音传过来:你终于醒来了啊?

那是朋友。

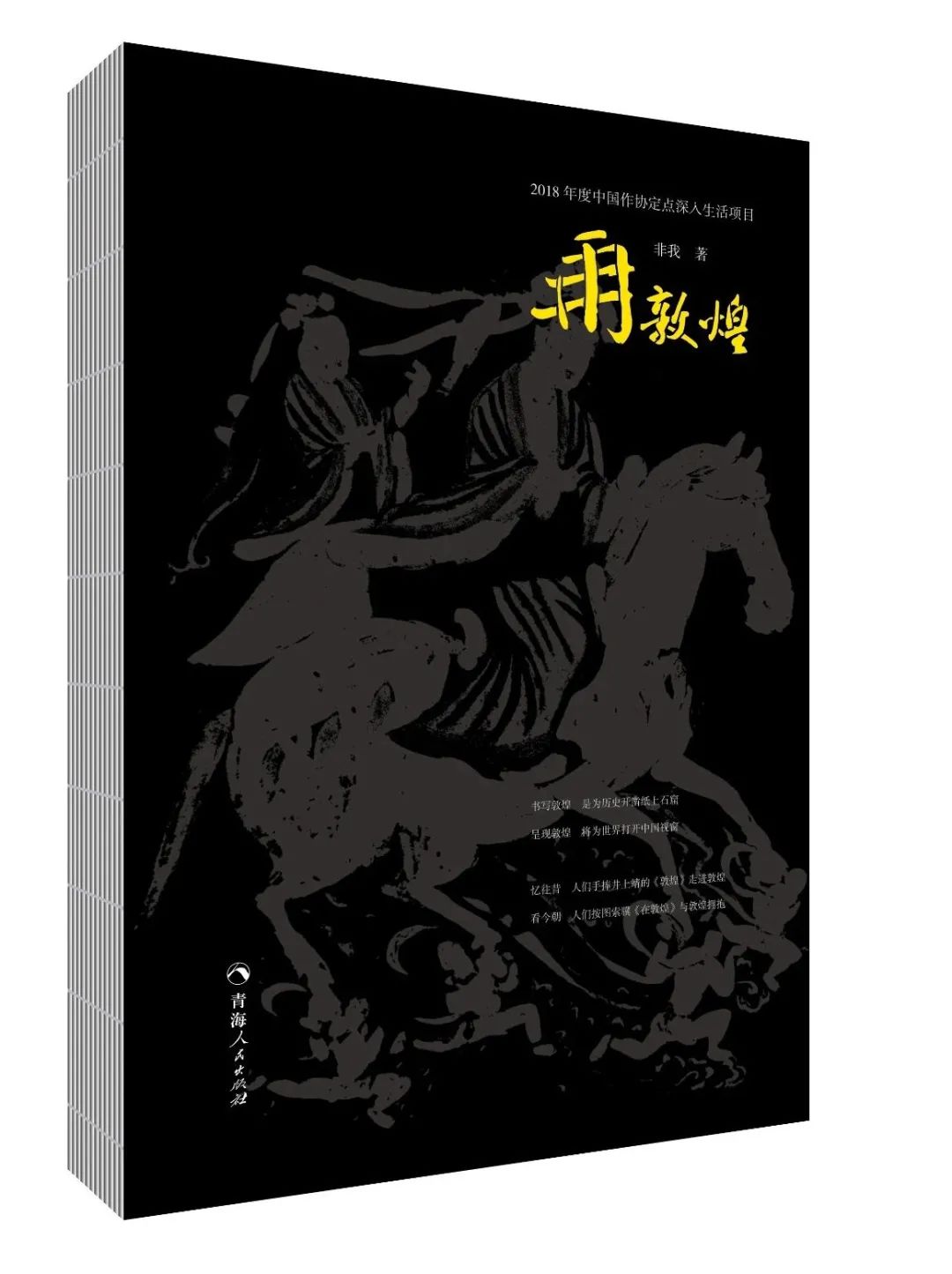

摘自《再敦煌》