专家观点

纪念宿白先生|陈悦新:从宿白师学习二三事

师从宿白先生学习始于我在北大念本科的时候。我于1981年考入北京大学历史系考古专业,一年级下学期的必修课,是由先生教授“中国考古学(下)”——“汉唐宋元考古学”,当年上课时埋头疾书的情景和手臂酸胀的感觉至今难忘。早有学长告知,上宿先生的课就是一个字——“累”。后来,先生还为我们开设“中国古建筑考古”,那门课安排在晚上,我当时参加学校艺术体操队的训练,每次上课总要晚到几分钟。记得有一次,进教室后,看到黑板上已画好五台山佛光寺大殿的线图,不一会儿,先生要求摹画在自己的笔记本上,我无意识地先画好地面柱础,然后起立柱,最后完成柱子上面的结构。先生环视过同学们的笔记本后,做了点评,解说从地面布局开始绘图是正确的。心中一阵高兴,就当自己被表扬了,因为早就知道先生从不轻易夸赞人。

图一:1990年10月13日,宿白先生(右二)、马世长师(右一)在须弥山指导我工作,左一为须弥山石窟文管所韩有成。

毕业实习时我和另一位女生选择了敦煌莫高窟,路上的行程和在莫高窟的学习生活,先生都做了细致的考虑。我们在8月中旬暑期的时候就乘火车启程了,经四十多小时,到兰州的时候是早晨六点,直接去了时任甘肃省文物考古研究所的岳邦湖所长家,岳所长安排我们参观博物馆和考古所库房,接着前往天水赴麦积山石窟参观。虽然沿途走马看花,但是秦安大地湾彩陶、麦积山石窟造像等已在脑海中有了印象。从兰州又经二十多小时到安西县(现瓜州县)柳园镇,转长途车三个多小时到敦煌县,然后再换公交车约半小时到达莫高窟。我们拖着行李等在大泉河南岸,时任敦煌文物研究所副所长的樊锦诗老师,从桥对面一路连走带跑迎过来,把我们接到她的家中住下,为我们四个月的实习生活提供了最好的条件。先生要求我们半个月写一次汇报,接到汇报信后先生总是即刻回复,指出应该注意的问题,在敦煌莫高窟的实习为我后来继续深造打下了扎实的基础。

1985年毕业后,我考取石窟寺考古方向硕士研究生班,开始了随师问学的另一段人生之路。印象最深的是当时“汉文佛籍目录”课就在先生的家中上,我们这个研究生班共有五人,每周固定的时间挤在先生家中的沙发上,读吕澂先生的《佛典汎论》,这是先生为我们复印的书,竖版、繁体字,不甚清晰,读来颇为吃力,上课如坐针毡,先生要求先读,然后他再提问,我记得自己常常是结结巴巴的读不下来,遑论回答问题,至今汗颜,不知道那门课是怎么上下来的。

研究生学习期间,对我们能力培养的最重要的过程是在固原须弥山石窟测绘记录圆光寺窟群四月余。1986年8月11日,先生和马世长师带领我们赴须弥山,先用一周时间调研一百三十二个洞窟,练习观察洞窟内容。17日,我们正式开始测绘和记录工作,直到12月20日结束。工作接近尾声的时候,在大雪封山的情况下,我们坚持按照先生的要求,将图纸、文字的全部资料整理完成。这次的严格训练是我们此后走上学术道路的奠基石。

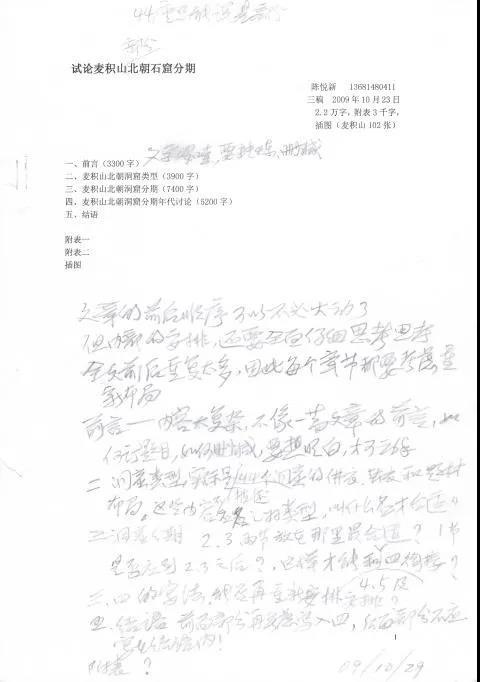

1987年研究生毕业后我供职宁夏博物馆十余年,此间先生和马世长师亦极为关心我的工作和学习。1990年10月他们赴宁开会,专门指导我赴须弥山石窟考察撰写学术论文,这成为我学术发展道路上的一个重要环节(图一)。2000年我再次考取北京大学佛教考古方向博士研究生,重新接续起佛教考古的集中学习与研究。但对于佛教考古的研究有所突破,则是直到2005年重返北大进入博士后流动工作站的时候了,我在先生的指导下,对佛教造像的着衣法式进行系统全面的深入研究。

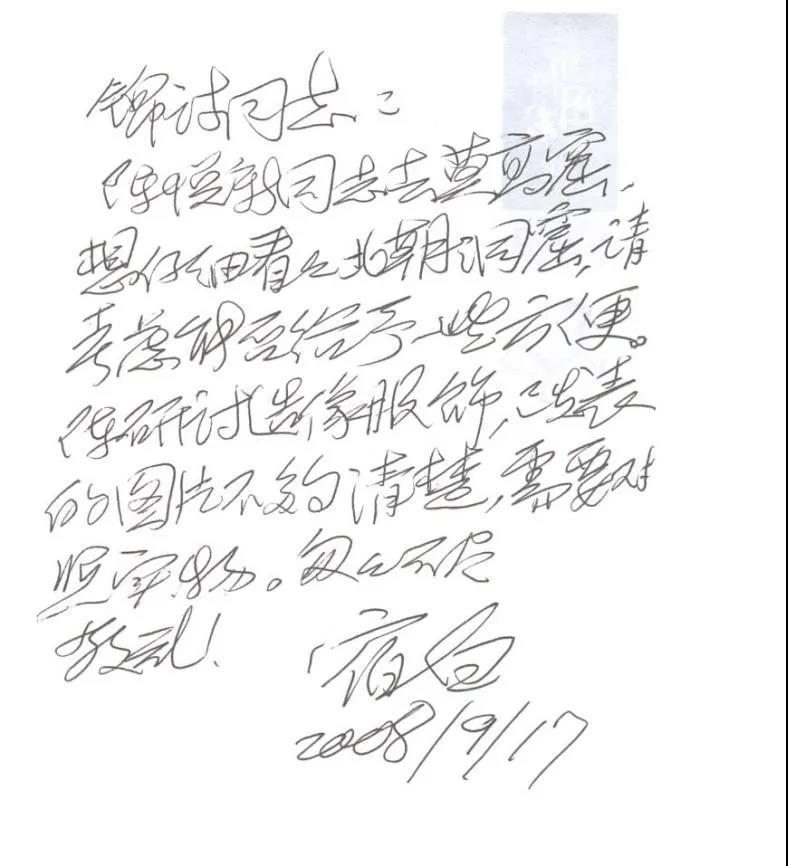

因为佛像着衣专题研究之需,我赴多处石窟寺调研,先生惦记于心,趁开会之便,专门约见时任甘肃文物局副局长的杨惠福学长,请他帮忙安排;先生还亲自给时任敦煌研究院樊锦诗院长写信说明情况(图二);其他赴云冈、龙门、栖霞山石窟等的调研工作,无不在先生的关心下顺利开展。

图二:2008年9月17日,宿白先生写给敦煌研究院樊锦诗院长的信。

于我而言,先生从来是一位严师。如我一般资质平平、离开学术多年、四十岁才开始重拾学术的学生,如果说在学术领域里还做出了一点儿成绩,完全得益于先生的严格要求。在我研究工作的每一个环节:现场绘图、整理资料、考虑问题、撰写论文、修改内容等等,无一不是在学术基础与为人品德并重这样的氛围中进行的,这使我进一步具备了从事研究工作的良好功底和素质。特别是在先生悉心修改的专题研究稿件中,先生的教育之道就在那一遍遍的修改意见中,在那里将做人与问学的境界潜移默化的宣示。

关于佛教造像着衣样式的专题研究,上世纪四十年代已得到学界关注,尽管历时半个多世纪,然而有关佛像着衣的研究仍不够充分,一些基础性的问题还没有解决,因而有继续展开专题研究的必要。

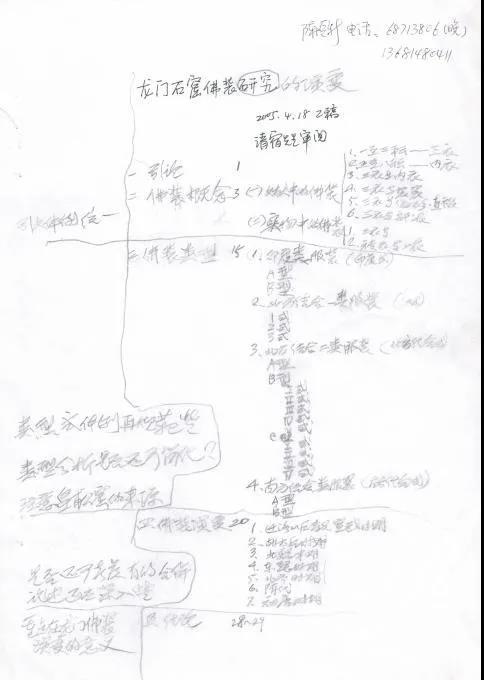

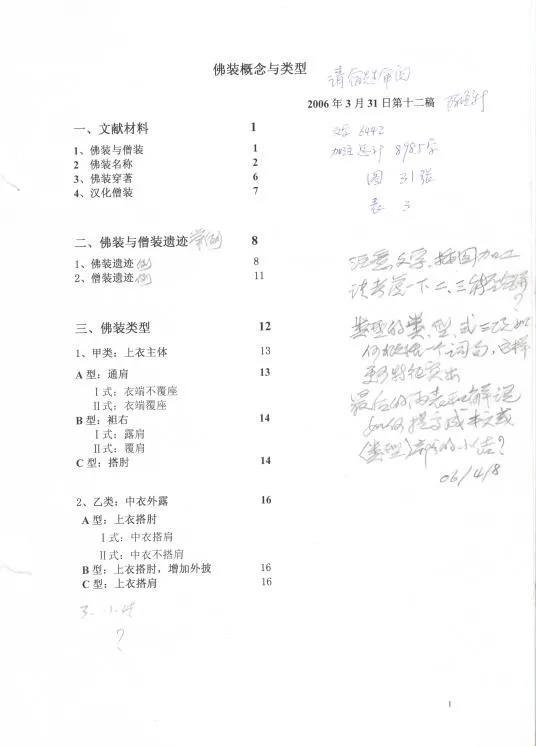

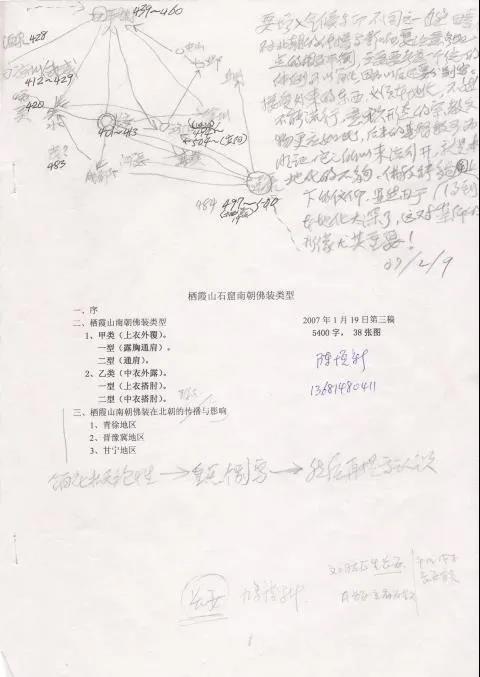

我在石窟寺及石刻造像调研中,遵循师言,认真绘图记录,逐渐发现佛像着衣样式的逻辑演变关系。2004-2006年,我曾三次跟随先生赴龙门石窟调研(图三),资料收集较为完备,就着手做龙门石窟佛像着衣的考古类型学分析,其中,第一部分即是佛像着衣的概念问题,第二、三部分涉及龙门石窟佛像着衣的类型与演变。2005年3月13日第一稿交先生,3月15日先生专写一页纸,从概念、格式、表述对每个部分提出详细修改意见,并要求仔细阅读陈寅恪、陈垣、胡适、闻一多的学术文章。在4月18日的二稿中,详细列出文章结构(图四)。

图三:2004年9月25日宿白先生指导“石窟考古报告培训班”学员考察宾阳洞

图四:2005年4月宿白先生审阅论文的修改意见

8月28日提交第四稿时,做了较大修改,将第一部分的概念内容提出专门成稿,先生在29日写就的意见中,强调学术史应说得更清楚。又强调说“此篇文章是打基础的,后面的文章出于此,必须慎重”。2005年12月26日提交第八稿,2006年1月11日去先生家取稿,此次先生未写意见,但针对具体的引文格式,做了详细修改,先生请李崇峰老师专门借来《大正藏》第二十二、二十三两册,将涉及这两册的每一处引文,逐个用铅笔改过,用心良苦,如此授业,为学的人如何不拿出百分之百的努力用功!2006年1月21日提交第九稿,文稿内容基本确定,文图约一万字,先生2月10日的意见“需要全面加工一次(本文、附注),要注意统一体例(包括名词用语)、简洁文字。图版、插图也要全面考虑”。此后第十至二十一稿,内容没有大的改动,但对文章的逻辑顺序、内容取舍、遣词造句、插图说明等细节内容,每项都提出了需要注意之处,如对第十四稿的意见“引用图像要交代清楚,插图可集中,但说明与交代出处不能节省。据实物绘与据已刊出的图版模绘也都要交代清楚”。此外,先生还在文稿中对行文格式予以逐字逐句并标点符号的具体修改(图五)。

图五:2006年4月宿白先生审阅论文的修改意见

关于佛像着衣概念的文稿,自2005年3月至2006年11月一年半时间二十一稿的修改过程中,我经历了三种境界:一,第六稿以前每改一稿,都会想到这次应该差不多了,我所有的东西都拿出来了;二,其后第二阶段,看到了修改正是补充、提高自己的机会,平添信心,但急切的状态仍与前一阶段相同,往往改订后尚未通读,已给先生打电话约定提交的时间;三,第十五稿后,提升了一个境界,心态平和稳定,知道先生每看一次我都会有所改进,希望稿子更能立得住些,哪怕一两个字的改动也表明了认识上的提高。2006年5月23日取第十五稿时,先生说此稿基本可以刊发了,我提出再放一放,看看能否再完善。

随着研究内容的逐渐深入、文字表述的逐渐明确,我的学术能力在不知不觉中得到提高,学术研究“需要的是时间和酝酿”,“不能急于求成”,“读书得间,要从字缝里看出内容,所以不能快”,“学术是没有便道的!”……谆谆教导回响耳边!

佛像着衣概念解决,纲举目张。“要掌握大量材料。以地区为中心梳理。地区弄多了,就可以拢起来了。不能全面掌握材料,就很难理出系统。”在先生的指导下,此后,各处石窟寺及石刻造像的佛像着衣类型与演变的研究得以顺利展开,形成较为系统全面的研究成果,包括南方地区的栖霞山石窟、成都地区南朝石刻造像,山东地区的石窟寺与石刻造像,中原地区的云冈、龙门、巩县、天龙山、响堂山等石窟,西部地区的麦积山、金塔寺、莫高窟、须弥山、炳灵寺石窟及西安地区出土石刻造像等,撰写二十余篇论文,每篇文稿都经先生几稿至十几稿的修改不等(图六、七)。2014年6月专著《5~8世纪汉地佛像着衣法式》出版。

图六:2009年2月先生审阅论文的意见

图七:2010年5月先生审阅论文的意见

在这个专题的系列研究过程中,每次去先生家里取稿时,除了讲解对论文的具体意见外,先生还耳提面命(图八),讲说相关的研究方法。例如关于方志,“北方明代的方志就很少,很少早期材料,只是有些地方上的传说材料。南方方志接宋代下来,有许多现在没有的材料。咱们看方志,是要搞清当地历史,方志主要以二十四史为线索,艺文志部分可能还有一些地方石刻录文,有时对该地考古有帮助,如衙署位置等基本不变,街道也是这个问题,钟鼓楼建设等都在方志中有最早的记载。北大第一次在邯郸实习,将几部地方志的重要部分复印出来,每个学生一份,中间到各处走走也可知道有些什么地方。当时还未考虑城市布局,现在更显出地方志的重要性”。

图八:2015年10月7日在蓝旗营宿白先生家中

关于史学史,“历代书存百无二三。先查《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》,看著录何书,期间卷数到何时少了,可说明中间丢了几卷。新旧《唐书·艺文志》,旧唐书在开元时,新唐书在北宋,两者对,新唐书多记录新书,丢了些旧唐书记录的。《宋书·艺文志》(据《文献通考》作)实际到元初了。然后可不看明代的,直接看四库。”

先生也偶或谈及自己的学术经历:“我去过两次麦积山。第一次去陪文化部长(上海来的,名字想不起来了),可能是1962年去敦煌时路过去的,住了一晚,顶多算看了一天,坐汽车费时间,当时好像还无正式的研究所。第二次是马世长陪我去的,从固原去的,坐吉普车绕六盘山,去了就感冒,住一晚,第二天就走了。当时去主要为看76窟,金维诺提到‘南燕主’,当时还看了早期两个洞子。以后再未去。后来我上石窟寺课,讲的莫高窟分期至隋,其中提到麦积山。虽仅去过两次,很仓促,但我注意了分期问题,因未收集材料,只凭印象。”

先生之风,山高水长。先生一生经历了中国社会翻天覆地的变革,始终以学生培养和学术研究为己任。在平实的教学与研究中,“为往圣继绝学,为民族立根基”。今天追念先生之时,将自己学术成长道路上的受教点滴,告示来者,以先生的教育之道启迪后学,追寻先生的做人与问学,致敬纯净的学者!

(图文转自:“上海书评”公众号 原文刊于:《澎湃新闻·上海书评》)